Полная версия:

На Афон

Вскоре после напечатания книги Зайцев вернулся к теме Святой Горы. Поводом к тому послужило появление описания другого афонского путешествия, описания французского и, как счел Борис Константинович, не заслуживающего никакого доверия. Это была книга «Месяц у мужчин» известной уже журналистки Маризы Шуази. Она рассказывала о своем необычном и нарушившем все вековые запреты вторжении на Святую Гору под видом юноши-слуги путешествующего иностранца, однако впечатления, вынесенные ею из жизни афонских обителей, незнание очевидных реалий афонского быта и сама вульгарная манера изложения истории своего путешествия заставили Зайцева усомниться в подлинности ее рассказа, что было подтверждено знакомыми ему монашествующими и игуменом Мисаилом (Сапегиным), не запомнившими пребывания такого человека в Пантелеимоновом монастыре[87].

Мариза Шуази написала несколько книг в стиле репортажа: в июне 1928 г. выходит ее книга «Месяц у девиц. Репортаж»[88], 8 августа 1929 г. выходит из печати «Месяц у мужчин», в 1930 г. «Любовь в тюрьмах. Репортаж»[89] и книга о Жорже Дельтее[90], в сентябре 1931 г. очерк «Месяц в базарном зверинце»[91], а в январе 1934 г. «Месяц у депутатов, произвольный репортаж»[92]. Из этих книг лишь репортаж с Афона был вновь переиздан уже через год[93] вопреки всем надеждам Зайцева «устыдить писательницу». Книге была суждена долгая судьба – в 1963 г., при жизни автора, она вышла вновь, на этот раз в английском переводе в Нью-Йорке[94].

Никаких свидетельств тому, что Мариза Шуази каким-либо образом пыталась отказаться от написанного или препятствовать переизданиям описания своего путешествия на Афон, нам отыскать не удалось, как не пришлось встретить и сколь-либо аргументированного свидетельства тому, что на Афоне она не была. Впрочем, обе «фотографии» Маризы Шуази в Карее, помещенные в ее книге, являются примером очень низкокачественного фотомонтажа[95].

В том же 1929 году петербургский уроженец Ринальдо Кюфферле, сын итальянского архитектора Пьетро Кюфферле и его русской супруги, берется по совету давнего знакомца и доброжелателя Зайцева Этторе Ло Гатто за перевод трех его книг: «Борю переводят на итальянский, „Анну“, „Афон“[96] и „Золотой узор“. А по-франц. [узски] „Анну“. Но денег кот нарыдал»[97], – сообщала Вера Зайцева Вере Буниной в декабре 1929 г. Через пятнадцать лет, в разгар новой войны, планировалось и неосуществившееся издание «Афона» в переводе на французский язык[98].

Б. К. Зайцев. Париж. 1928 г.

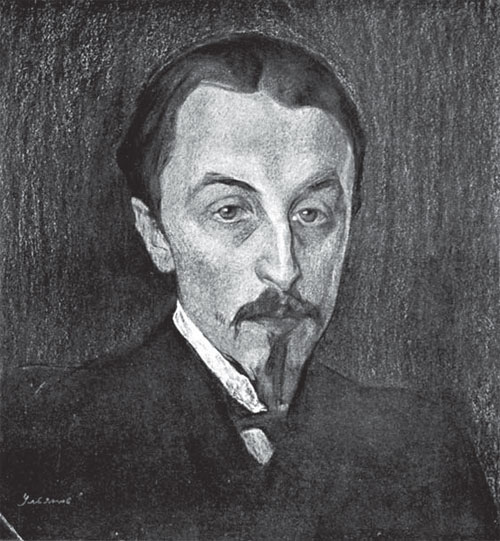

Портрет Б. К. Зайцева работы Н. П. Ульянова

Самый успешный образец возрождения русского монашества и монастырей в условиях эмиграции, на возможности и необходимости которого так настаивал Зайцев, являло собою Типографское иноческое братство преподобного Иова Почаевского, основанное знаменитым почаевским типографом и издателем журнала «Русский инок» архимандритом Виталием (Максименко) в селе Ладомирова в межвоенной Чехословакии и широко прославившее ся на весь православный мир своей книгоиздательской деятельностью в годы новой мировой войны, когда типография Братства снабжала богослужебной и иной литературой возрождающиеся храмы и общины на значительных территориях России, оккупированных войсками Германии и ее союзников. В пасхальные дни 1931 г. Пантелеимонов монастырь на Афонской Горе посетил прежде здесь подвизавшийся насельник Ладомировского братства игумен Серафим (Иванов). Он отмечал, что из 2000 прежней братии в монастыре осталось около 200 человек, причем 20 из них были выходцами с Карпатской Руси. «Узнав, что я миссионер с Карпат, почти каждый из монахов ревновал внести свою лепту на дело Православной миссии. Один вручал мне заветный крестик с частицами св. мощей; другой брал с божницы дорогую по красоте живописи икону и передавал на благословение; третий, узнав о бедности убранства нашего храма, снимал из-за постели коврик и дарил мне, с просьбой постилать пред святым престолом; четвертый совал мне в руки книжку, четки, деревянную ложку своей работы и т. п. Весьма утешил нашу обитель Пантелеимоновский иеромонах о. Пинуфрий. Он принес мне собрание камней и священных реликвий из разных мест Палестины и Синая, которые в благолепном ковчеге, снабженные соответствующими надписями и фотографиями, служат ныне украшением нашего миссийного храма»[99], незнакомый монах подарил с десяток ценных духовных книг. Старец игумен Мисаил «с охотой согласился благословить нашу Миссионерскую обитель во Владимировой на Карпатах благодатным образом Великомученика и Целителя Пантелеимона»[100] и дал на прощание знаменательное напутствие: «Вот ты по милости Владычицы нашей, получил в Ее святом Уделе много духовных сокровищ. Да почиет же с сими святынями на вашей Миссионерской Обители благодать святого Афона; да будет она отныне как бы малым КАРПАТОРУССКИМ АФОНОМ»[101]. Так живая афонская традиция выходила в мир русских изгнанников.

В течение нескольких предвоенных лет Зайцев продолжал поддерживать переписку с афонскими насельниками, прекратившуюся с началом военных действий в Европе и, по-видимому, не возобновившуюся. Из писем этих были почерпнуты сведения, использованные в очерке «Вновь об Афоне». Много позже Борис Константинович опять вспомнит Святую Гору на страницах газеты «Русская мысль» очерками «Афон» (дневникового цикла «Дни») и «Афон. К тысячелетию его». Отзвук его афонского странствия донесется спустя тридцать семь лет из любимой писателем Италии[102].

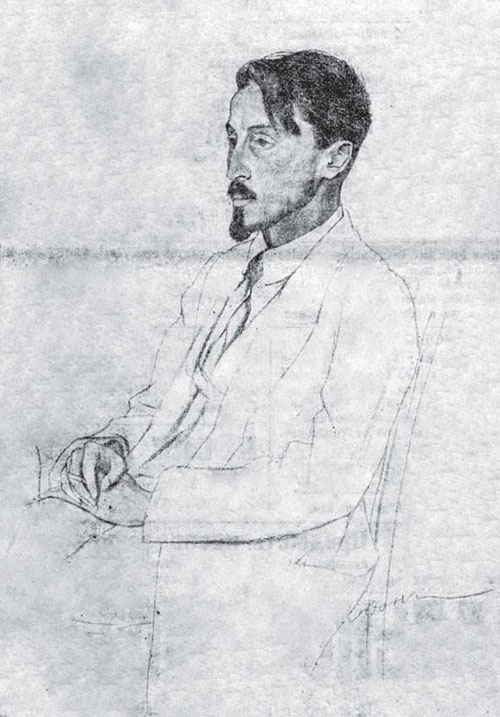

Б. К. Зайцев. Портрет работы К. Юона

Зайцев будет деятельно участвовать в сборе средств для поддержания русских обителей Святой Горы, рассылая призывы о помощи и ближайшим сотоварищам по литературному труду, и различным организациям русского рассеяния[103]. Когда в 1937 г. афонское «Братство Русских обителей (келлий) во имя Царицы Небесной»[104] обратится с призывом о помощи к православным русским изгнанникам, Борис Константинович примет на себя труд по рассылке этого обращения во многие страны, где проживали его соотечественники.

Возможно тогда же, вступив в переписку с братией Типографского монашеского братства преп. Иова Почаевского в Ладомировой, Зайцев заинтересовался историей Успенской Почаевской Лавры на Волыни, в пределах Польской республики. Во всяком случае, живший в Польше Мечислав Альбинович Буйневич, супруг его сестры Татьяны Константиновны[105], настойчиво приглашал писателя посетить Почаевскую Лавру и сделать ее следующим объектом свидетельства о русских монастырях в свободном мире[106].

Примерно тогда же Зайцев поведал еще об одном творческом плане в интервью, данном журналисту В. Н. Унковскому для харбинского еженедельника «Рубеж»: «У меня большое желание, я очень увлечен мечтой, – поехать в Палестину, чтобы написать книгу о Святой Земле. Меня манит эта мечта, как призывный огонек. Реальных оснований для осуществления пока мало, но надеяться не возбраняется… Я бы хотел пройти всюду по следам Христа и пережить вновь евангельскую историю. Если я осуществлю поездку, то напишу книгу на манер моих впечатлений об Афоне»[107]. Это намерение Борису Константиновичу осуществить не пришлось.

В конце жизни Зайцев так определил место «Афона» в своем творчестве: «жанры биографические и агиографические – „Сергий Радонежский“, „Афон“, „Валаам“ – второстепенные вещи. Правда, „Валаам“ и „Афон“ только частично можно назвать агиографическими, но имеют отношение к религии, тесно связаны с ней. Но это все-таки на втором плане»[108].

В отличие от самого Бориса Константиновича, автор завершенной в сентябре 1929 г. брошюры «Страстные и светлые дни на Афоне» А. В. Болотов, жительствовавший в румынском городе Сибиу, полагал, что «после очаровательной книжки Б. К. Зайцева, где в общем чрезвычайно верно схвачена сущность Афона, всякая попытка возвращаться к описанию Св. Горы может показаться или дерзкой, или совершенно ненужной, но, во-первых, сама тема неисчерпаема, а во-вторых, хотя лишь два года прошло с посещения Зайцевым Св. Горы, но уже многое на ней изменилось и изменилось к худшему»[109].

Слева направо: Татьяна Константиновна Зайцева-Буйневич, ее муж Мечислав Альбинович Буйневич, Алексей Смирнов, Юрий Буйневич (растерзан толпой в Петрограде перед входом в казармы, где нес дежурство 27 февра ля 1917 г.), Надежда Константиновна Зайцева-Донзель, справа стоит мать Б. К. Зайцева Татьяна Васильевна. В столовой дома в имении Притыкино

Через много лет после выхода в свет книги «Афон» прот. В. В. Зеньковский, рассуждая о творчестве Зайцева, коснется тех его особенностей, которые, быть может, отчасти объясняют такое отношение самого автора к своим писаниям «биографическим и агиографическим»: «в Зайцеве, в его творчестве со всей силой обнажается раздвоение Церкви и культуры. И оттого он, любя Церковь, боится в ней утонуть, боится отдаться ей безраздельно, ибо боится растерять себя в ней. Это не есть личный дефект Зайцева; наоборот, в упомянутом возвращении интеллигенции в Церковь он сильнее и прямее, можно сказать – мужественнее других. Но в Церкви он ищет прежде всего ее человеческую сторону – тут ему все яснее и дороже. Особенно это чувствуется в двух его замечательных книгах об Афоне и о Валаамском монастыре: все время при чтении этих книг ощущаешь, как Зайцев дорожит прежде всего своими „художественными переживаниями“. Он знает, что здесь с наибольшей силой бьется пульс „богочеловеческого бытия“, – но он „почтительно“ останавливается на пороге. Это точные слова Зайцева – то он строит „почтительные предположения“ о святыне (Афон), то он застывает в „почтительном благоговении“ (Валаам), т. е. непременно хочет, чтобы быть и близко, но не слишком близко к тайне. Дальше он не рискует идти! Вероятно, именно художник противится в нем тому, чтобы идти дальше, – а потерять в себе художника Зайцев и в Церкви не хочет. Отсюда эта нота незаконченности, которая чувствуется всюду в религиозных писаниях его… Вот на Афоне он расслышал „звук величайшей мировой нежности“, – что делает честь тонкости восприятия у Зайцева. Но на Афоне слышится ведь не один только „звук“ этой „мировой нежности“: вся его „суть“ заполнена, можно сказать, – насыщена этой „мировой нежностью“, как впрочем это можно сказать и о всяком монастыре, о всяком храме. А еще дальше с большой любовью говорит Зайцев о „белой песне славословия“ („Слава в вышних Богу…“), – и все он любуется, все восхищается, а себя все же не теряет – и оттого до конца и не вмещает в своем творчестве того, что „означает“ и „белая песнь славословия“, и „звук величайшей мировой нежности“»[110]…

Современный исследователь А. М. Любомудров весьма суров к писателю: «Зайцев все время старается не перейти грань, сводит к минимуму описания собственно литургических аспектов, приноравливаясь к уровню „мирского“ читателя. Отсюда такие фразы, неуместные для паломника, как „мы разглядывали крещальный фиал (курсив мой – А. Л.)“; а в строке „мы проходили подлинно „по святым местам““ кавычки подчеркивают отстраненную позицию человека по отношению к святыням. Зайцев воссоздает взгляд не паломника, а вполне светского „туриста“, когда в одном ряду могут находиться и „святые“ и „ювелиры“. Конечно, после литургии у православного человека не „туман в голове“, и с молитвой перед мощами святых связаны совсем иные переживания. Но их нет в книге: Зайцев не хочет ничего говорить о сокровенном, внутреннем опыте, который чужд секулярному читателю. Очевидно, поэтому даже такие важнейшие христианские понятия, как святость и благодать, практически не встречаются на страницах „Афона“»[111].

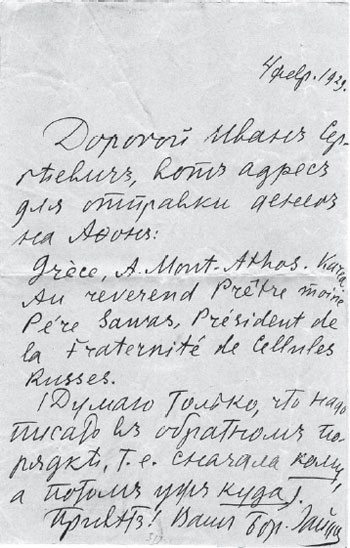

Письмо Б. К. Зайцева И. С. Шмелеву от 4 февраля 1929 г. (Частное собрание)

В самом деле, Зайцев не предписывает своему читателю «разглядывать» или «благоговейно созерцать» (с чего бы?) крещальный фиал, и никакие кавычки здесь не подчеркивают отстраненности от святыни автора, который уже несколько лет живет в повседневном общении с русской колонией французской столицы, где будущие святые и ювелиры (как пантелеимоновский игумен Иустин Соломатин!), аскеты и бродяги, иконописцы и таксисты, регенты и собачьи парикмахеры каждый день встречают друг друга в русских лавках и русских библиотеках, в кабинетах неофициально практикующих русских докторов и в своих приходских русских храмах. В непривычно трудных, иногда почти невыносимых условиях они остаются людьми свободными, часто не потерявшими веру и сохранившими живую душу именно потому, что отказались принять отмеренные кем-то «пайки» святости, благодати и любви к Отечеству.

Ощущение же святости и благодати настолько пронизывает читающего книгу Зайцева, что даже тень сомнения в присутствии их на страницах этого повествования заставляет лишь недоумевать.

Знакомство с афонскими впечатлениями Зайцева дает удачную возможность уяснить, что Святая Гора едва ли станет ближе и понятнее для человека, подходящего к Афону с заготовленными мерками ощущений и чувств. Непонятой, возможно, останется и книга о ней Бориса Зайцева, приехавшего на Святую Гору с искренним намерением именно разглядеть и расслышать невидимое и неслышное извне, чему свидетельством – оставленные им тексты…

Ф. А. Степун присоединялся к мнению Зеньковского: «В нем две души: поклонник древней Эллады, он одновременно и исповедник византийского православия. Это творческое единодушие отнюдь не означает миросозерцательного двоедушия […] Зайцев действительно принес на Афон смиренную готовность принять, не рассуждая, открывшийся ему особый мир, но в то же время и зоркий взгляд, изощренный только что проплывшим перед ним волнующим образом Эллады и опытом давних итальянских странствий. […] До чего глубоко жило в Зайцеве это чувство свободы, доказывается тем, что свой „Афон“, с его широко открытым видом на древнюю Элладу, он писал после работы над житием Сергея Радонежского»[112]. «Это не могло быть написано в советских условиях, и, значит, это оправдывает долголетний отрыв от родной земли»[113], – писал о книгах Зайцева близко знавший его журналист Яков Цвибак.

Возможно, Борис Константинович справедливо не относил книгу о Святой Горе к числу своих литературных достижений. Однако, может быть, именно ответственное стремление автора сказать современникам об увиденном, зафиксировать для будущего правду о современном ему состоянии русского монашества на одном из немногих сохранившихся островков традиционного русского мира понуждает Зайцева, который шел по литературному пути «с упорством верующего и мудреца»[114], постоянно останавливаться, сдерживаться, не строить предположений, но лишь фиксировать, документально свидетельствовать увиденное.

Художественным самоограничением, сознательно налагаемым, автор лишь подчеркивает «достоинства сана и ответственности возложенного на себя служения, подвижнического дела православного интеллигента-писателя»[115]. «Путешественник должен уметь видеть, уметь заключать: в этом главное его достоинство., – полагал Г. В. Адамович. – Если же при этом он художник, то дарование его скажется в способности уловить и передать дух, склад, внутренний строй местности или страны. Художник – тот, кто заставляет нас быть там, где мы не были. Путевой дневник – лишь в том случае произведение искусства, если, закрыв книгу, мы знаем, чувствуем описанный в ней край, как будто только что вернулись из поездки»[116].

Описание этого путешествия останется одним из наиболее ярких и не теряющих свежести свидетельств о жизни русской части Афона в те совсем близкие к нам годы, когда связь с ним из России пресеклась совершенно. Останется живым свидетельством, и ныне погружающим в ни с чем не сравнимый мир Святой Горы всякого, кто стремится к этому миру прикоснуться.

Александр КлементьевИсточники публикации

В настоящую книгу вошли почти все известные нам тексты Б. К. Зайцева, посвященные его поездке на Святую гору Афон, а также фотографические материалы, происходящие из различных источников:

1. На Афон. Записи. [29 апреля – 13 мая 1927 г.]. Публикуется впервые по автографу. Записная книжка в твердом тканевом переплете светло-серого цвета. Постраничная пагинация: II+73+III с. (39 л.). Частное собрание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Зайцев Б. К. Вновь об Афоне // Возрождение, № 1655, 13 декабря 1929 г., с. 3. В записной книжке «На Афон» сохранился листок с перечнем изданий, просмот ренных Зайцевым при подготовке текста книги. По-видимому, книги эти были разысканы им в библиотеке Пантелеимонова монастыря.

2

Письмо матери от 3 (16) июля 1926 // Шаховской, архиеп. Иоанн. Биография юности. Установление единства. П.: YMCA-PRESS, Б.г. С. 110.

3

Письмо матери от 17 июля 1926 // Там же. С. 111–112.

4

Там же. С. 112.

5

Там же. С. 112.

6

Письмо матери от 24 августа ст. ст. 1926 // Шаховской, архиеп. Иоанн. Биогра фия юности… С. 115.

7

Письмо матери от 24 сентября н. ст. 1926 // Там же. С. 116–117.

8

Письмо матери от 2 декабря н. ст. 1926 // Там же. С. 118.

9

Письмо матери от 3 декабря ст. ст. 1926 // Там же. С. 119.

10

Н. Н. Берберова называет восемь человек из числа получавших денежное по собие – Мережковский, Гиппиус, Бунин, Ремизов, Зайцев, Тэффи, Куприн и Шмелев: «Мне известны 8 человек в Париже, которые получали его, но я полагаю, что немало людей в самом Белграде, а также вероятно в Праге, стояли в списке. Пособие составляло приблизительно 300 франков в месяц на челове ка. Другая сумма, тоже около 300 франков, приходила тем же лицам из Праги, из собственных фондов президента Масарика. На 600 франков в Париже в те годы прожить было нельзя, но они могли покрыть расходы по квартире, на электричество, газ, метро. Этого было немного, но это было хоть что-то. Сербская субсидия, насколько я помню, кончилась после 1934 г., чешская продолжалась до 1937 г.» (Берберова Н. Н. О переиздании политических дневников З. Н. Гиппиус // RUSICA-81. Литературный сборник. N.Y., 1982. С. 215–216).

11

Н. Н. Берберова называет восемь человек из числа получавших денежное пособие – Мережковский, Гиппиус, Бунин, Ремизов, Зайцев, Тэффи, Куприн и Шмелев: «Мне известны 8 человек в Париже, которые получали его, но я полагаю, что немало людей в самом Белграде, а также вероятно в Праге, стояли в списке. Пособие составляло приблизительно 300 франков в месяц на человека. Другая сумма, тоже около 300 франков, приходила тем же лицам из Праги, из собственных фондов президента Масарика. На 600 франков в Париже в те годы прожить было нельзя, но они могли покрыть расходы по квартире, на электричество, газ, метро. Этого было немного, но это было хоть что-то. Сербская субсидия, насколько я помню, кончилась после 1934 г., чешская продолжалась до 1937 г.» (Берберова Н. Н. О переиздании политических дневников З. Н. Гиппиус // RUSICA-81. Литературный сборник. N.Y., 1982. С. 215–216).

12

Зайцев Б. Диана // Последние новости, № 2216, 17 апреля 1927, с. 2–3. Зайцев продолжал встречаться с Маргаритой Спиридович и по возвращении со Свя той Горы. Известны несколько ее записок 1929 года к Зайцеву (РГАЛИ. Ф. 1623 Б. К. Зайцева. Оп. 1. Ед. хр. 21).

13

16 мая 1927 г. Зайцев писал жене с Афона: «Сегодня днем я исповедовался у ар хим.[андрита] Кирика, он меня совсем очаровал своей добротой и простотой. Он мне сказал, между прочим, что видит меня в перв.[ый] раз, а в духе любит уже меня, как сына. Будет писать тебе, и вообще он очень большое значение тебе придает в моей жизни – и тоже, ведь, в глаза не видал!»

14

«Главное событие – это то, что папа уехал в Грецию, было ужасно грустно, когда он уезжал 29-го апреля, в пятницу, ровно 2 н.[едели] тому назад», – записала На таша Зайцева в своем дневнике 13 мая 1927 года (Дневник Н. Б. Зайцевой. Архив Б. К. Зайцева. Частное собрание. Париж).

15

Crouas Ch. -A. Sur la magie de la mer bleue (De notre envoyе' spe'cial) // L’Independance Belge, № 132, jeudi 12 mai 1927, p. 1.

16

Письмо Б. К. Зайцева В. А. Зайцевой от 16 мая 1927 г. (Архив Б. К. Зайцева. Част ное собрание. Париж).

17

Письмо Б. К. Зайцева В. А. Зайцевой от 29 мая 1927 г. (Архив Б. К. Зайцева. Частное собрание. Париж).

18

Записная книжка «Афон. Дневник». Л. 38.

19

«День монаха мон.[астыря] св. Пантелеймона. 1 ч. утра – Всенощн.[ая]

20

Фрагменты писем были использованы Зайцевым в публикации «Афонские дни. // (Из заметок)», подготовленной для рижского журнала «Перезвоны» (№ 40,

21

Богато иллюстрированный текст опубликован лишь недавно: Феодосий, ие ромонах. История русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря // К Свету. Альманах. Вып. 18. М., 2000. С. 3–128.

22

Нам удалось просмотреть 27 непереплетенных экземпляров книги «Афон», находящихся в заграничных русских библиотеках или происходящих из ныне не существующих зарубежных русских общественных книжных собраний. 18 экземпляров оказались разрезанными не далее 42 страницы, 6 экземпляров были просмотрены примерно до середины, и лишь в трех случаях книгу разрезали до конца.

23

Ответ митрополита Евлогия был тогда же напечатан в «Церковном вестнике за падно-европейской епархии», издание которого было начато 20 июня/3 июля 1927 г. в Париже. См.: Слово Высокопреосвященнейшего Митрополита Евлогия, произнесенное за литургией 4 сентября 1927 г. // Церковный вестник за падно-европейской епархии, № 3, 9/22 сентября 1927 г., с. 6–9.

24

Письмо В. А. Зайцевой к В. Н. Буниной от 11/24 сентября 1927 г. (Частное собрание. Париж). Об этом Зайцев сообщал В. Н. Буниной еще 29 августа 1927 г.: «А сейчас я получил взволновавшую меня пневму: нынче вечером быть у митрополита Евлогия на совещании о церкви. Ты понимаешь, что дело очень серьезное. Я не ждал никак, что меня позовут, в этих делах счи таю себя профаном, и могу только сказать о своих „чувствах“ (они определенны, в данном случае, разумеется, „против“ подписки о лояльн.[ости] к Советам). Что-то будет!» (Новый журнал, № 139, 1980, с. 170). Впрочем, как явствует из письма В. А. Зайцевой к В. Н. Буниной от 11/24 марта 1934 г., сама она испытывала известные колебания в отношении к советской церк ви: «Что касается общественной жизни, так это церковное разделение. Ты себе представить не можешь, как разгорелись страсти. Я была тоже два раза у Елевферия [т. е. на богослужениях, совершавшихся наведывавшимся в Париж митрополитом Ковенским и Литовским Елевферием (Богоявленс ким), в 1931 г. назначенным московским Синодом управляющим русскими приходами в Западной Европе, после наложения этим Синодом запрещения на митр. Евлогия, отказавшегося вместе с подчиненным ему духовенством заявить о своей лояльности большевистскому правительству. – А. К.], кот. [орый] приезжал от Сергия, и первое время не знала как быть? Остаться ли у Владыки Евлогия или отколоться и идти в Сергиеву церковь… и осталась у Владыки. Всего не напишешь, мистически мне близка церковь Сергиева, но нет уверенности, что нет нажима из Москвы» (Архив Б. К. Зайцева. Частное собрание. Париж).

25

«Мы празднуем по старому, – писала 1/14 декабря 1927 г. В. А. Зайцева В. Н. Бу ниной. – Не могу привыкнуть к новому стилю. Скажи Яну, что я была на праздновании дня рождения Государыни Императрицы Марии Федоровны, пели „Боже Царя Храни“ и плакали же мы все. Показывали портреты в волшеб.[ном] фонаре весь царств.[ующий] Дом. Такой день незабываемый, такой подъем был. Очень хорошие воспоминания были о Ней. Не люблю социалистов и демократов» (Архив Б. К. Зайцева. Частное собрание. Париж).