Полная версия

Полная версияНа Афон

И вот снова белый зной полудня. Кипарисы черно синеют купою вблизи гробницы [396]. В их тени лежат два вола, сонно поводя головами в лирообразных рогах, отмахиваясь хвостом от мух. Должно быть, ушел завтракать их властелин, какой-нибудь рваный грек с Имброса. Им выпал отдых.

С того дня каждый полдень, прогуливаясь по балкону, взглядывал я налево, где над стенками зданий подымалась группа кипарисов. Если же обернусь направо, то за изящною колокольнею Собора, за изголуба-мреющим стеклянным заливом вдалеке, почти на краю земли, увижу трехголовый, бело-златистый снеговой Олимп – как некий легкий ковчег Эллады.

Fuori Le Mura»[397]

Вышел за монастырь к пристани Дафни узенькою тропинкой среди кустарников. Цвел желтый, милый дрок, мой друг еще с Прованса. Яркий солнечный вечер, цветы дрока, ярко-синее море. Кругом скалы, по ним мелколиственный дубок, кой-где оливки да цепкие заросли. Идешь, срываешь желтые цветы, видишь внизу кипящую черту прибоя, и морской ветер треплет волосы. В заливчике белеет яхта. Зачем она сюда зашла? Кто на ней? И надолго ль?

Может быть, любознательная американка разглядывает сейчас с борта загадочную страну, на чью землю ступить не может?

Крепок Афон своим запрещением женщин!

Сорок лет назад здесь, быть может, в этом самом заливе, был такой случай: подошел пароход «Виктория», нанятый одной русскою дамой высшего круга – сын ее был послушником Пантелеймонова монастыря. Г-жа М. хотела повидаться с ним. Ее сопровождали две-три дамы и русский вице-консул в Дарданеллах. Монастырь принял гостей радушно. Дамы на берег не сходили, но на пароход были отправлены мощи св. Пантелеймона, был отслужен молебен на борту «Виктории», приезжие исповедывались у о. Рафаила. Посетил их и сам игумен о. Макарий, и напутствовал. Неясно только, видела ли г-жа М. сына? Может быть, с борта, на берегу? Или мягкий о. Макарий разрешил ему съездить на корабль?[398]

Не знаю. Но шестого августа ночью, едва пароход отошел, в монастыре св. Пантелеймона загорелся – и сгорел до основания – храм Покрова Пресвятыя Богородицы[399].

* * *Вечер, [спускается, и] нежно-розовое наплывает в воздухе[400]. Яхта бесшумно поворачивается. Трубы белеют, дымят, легко, бесцельно и без жалости уходит она вдаль от наших берегов. Синяя ночь встретит ее в [401] пустынях. Зажгут красные, зеленые огни. В сиянии матовых полушаров будет подан обед – на ослепительной скатерти, с хрусталем и цветами, ледяным вином. Сказочный Афон станет воспоминанием. Выйдя на палубу, растянувшись в лонгшезе, не вспомнит любопытствующая американка, в какой и стороне-то он.

Я помахал платочком яхте. «Мир» уходил. Мы оставались – необитаемый остров. Уединенный брег, уединенный край, сизеющее в лиловатости море вечернее и там, за краем его – Афины, Франция, Париж…[402]

Прощание с Афоном

Ненаписанное письмо

Последний вечер в монастыре св. Пантелеймона был тихий и несколько грустный. За две недели я успел полюбить этих людей и их святой дом. Мои новые друзья заходили прощаться. (У о. игумена я был сам). Я получил афонские подарки: книги, четки, иконы, благословенное масло Целителя Пантелеймона, деревянную ложечку с резьбой и т. п. – «по хребтам беспредельно-пустынного моря» мне удалось довезти домой эти милые знаки. Я их храню и буду хранить, как память о Божьем месте, где довелось побывать.

«Грусть того вечера заключалась в расставании навсегда. Все, конечно, бывает. Но почти нет вероятий, что еще раз увидишь эти края. Для монаха нет, или не должно быть «земной печали». Но для нас, мирских, облики видимости иногда так глубоко ценны! И отъезд из места и от людей, навсегда уходящих, есть как бы частичная смерть: ведь и Афон, и его жители стали теперь для меня елисейскими тенями.

«Утром я был налитургии, ее совершал архимандрит Кирик, он же отслужил и напутственный молебен.

А потом о. Петр, тот самый веселый и худощавый мой земляк, со светлыми, полными вольного ветра глазами, который в бурю встречал меня на Афоне, повез в лодке на пристань. День был чудесный. О. Кирик тихо сидел со мной на лавочке, кругом голубоватое стекло. Легкая и пушисто-белая борода о. Кирика как бы овевала эту гладь.

«Слегка подмигивая черным глазом из-под очков и поглаживая бороду, он сказал мне:

– «Самая прозрачная вода в мире. Обратите внимание. Так и говорится: светлые воды Архипелага!

«Видимо, ему нравились эти слова… Через несколько времени он повторил:

– «Светлые воды Архипелага».

«На Дафни путники иногда часами, а то и днями ждут парохода в Салоники. Тут еще раз почувствовалась забота и внимание монастыря – в частности, о. Кирика. Все заранее приготовлено. Мы прошли в монастырское подворье, о. Петр устроил обед – появились знакомые афонские салаты, рыбки, октоподы, красное вино. Мы пообедали весело и солнечно – в прямом смысле: солнце затопляло комнату, выходившую на море. За эти сутки о. Кирик спал полтора часа. Я видел, что он бледен. После обеда лег вздремнуть, а я пошел бродить к морю, в золотом вечернем солнце. У пристани толпились греки с ослами. Сидели в кафе два таможенника. Вдали за зеркальными водами подымались колокольни и кресты св. Пантелеймона.

«Ударили к вечерне. Я возвратился. Прошло не более сорока минут. О. Кирик, в ореоле своей бороды, маленький, тихий, сидел уже на диване и «вычитывал» вечерню по захваченному с собой требнику [403]. Как же, в монастыре вечерня, а он будет спать!

«На закате из-за скалы появился пароход. О. Кирик благословил меня. Почтительно поцеловал я его худую, желтоватую и легкую руку, и когда о. Петр, улыбаясь, быстрым калужским говорком с прибаутками и словечками разговаривая, вез меня и греческого «астинома» на борт «Хризаллиды», я все кивал и махал небольшой фигуре в черной рясе с золотым крестом, седобородому «прирожденному монаху», спящему два часа в сутки, вечно на ногах, вечно в служении – к которому незаметно установилось у меня сыновнее отношение.

«На носу «Хризаллиды», как Никэ Самофракийская[404], стояла статная малоазийская гречанка древней, жуткой красоты, и с любопытством глядела на берег, куда ступить не могла, на нас, на все столь странное и необычное вокруг».

«Хризаллида»

Ивот удаляется тысячелетний Афон. «Хризаллида» плавно уходит к западу навстречу быстрому вечеру. Лимонные облака, лимонно-серебряная вода. Гора Афон под закатным светом нежно лиловеет. Впереди Лонгос смутно-сиреневый. Позже над ним встали оранжевые облака, у подножья его резкая серебряно-розовая струя и зеркально-розово-голубое море. Вообще вечер полон таких сияний, такого павлиньего блеска и радужных фантасмагорий, точно оркестром исполнялась на прощанье световая поэма. Но все быстро закончилось. Море похолодело, принимая стальной оттенок, закат [забагровел] побагровел, монастыри и монахи, Кирики и Пинуфрии ушли в смутно-лиловую влажную мглу. Все более оставались лишь о них воспоминания.

На грязном судне с прозрачным именем шла малая жизнь[405].

«В море далече»[406]

Кажется, мы миновали и Лонгос, и Кассандру. Время за полночь. Тихо. Люди спят. Лишь в капитанской будке огонь, и человечий глаз непрестанно озирает бело-туманящееся море в редком звездном свете. Надо мной, над спящим человечеством корабля, над мирными бутылями оливкового масла и рядами ящиков летит черный дым из трубы, уходит мрачным следом к Афону. Туда же ведет бледно-сребристый путь за кормой со вспыхивающими синими водяными искрами – игра фосфора южных морей.

Верно у нас, у Святого Пантелеймона идет уже утреня. Это самое море видно из окон храма Покрова Богородицы, и тому же Отцу солнца, что скоро встанет над нами и осветит Салоники, древний город Солунь – Ему же возгласит хвалу иеромонах Иосиф, заключая службу утрени.

– «Слава Тебе, показавшему нам свет!»

Если бы я был архимандритом, то, сойдя в каюту, вынув требник [407], стал бы «вычитывать» утреню. Но я не монах. Я простой паломник, как здесь говорят, «поклонник», со Святой Горы возвращающийся в бурный мир, сам этого мира часть. В своем грешном сердце уношу частицу света афонского, несу ее благоговейно, [как свечу Страстного четверга] и что бы ни случилось со мной в жизни, мне не забыть этого странствия и поклонения, как, верю, не погаснуть в ветрах мира самой искре.

В час пустынный, [перед] пред звездами, морем, можно снять шляпу и, перекрестившись, вспомнив о живых и мертвых, кого почитал, любил, к кому был близок, вслух прочесть молитву Господню.

Париж, 1927.Творение

Нос «Патриса» мерно подымается и опускается. Впереди, где-то еще очень далеко, берега Италии. А пока – Ионийское море, море Одиссея. Однообразна кора бельная жизнь! Тосклив водный простор. Черненький, худой грек, очень грязный, скорчившись лежит на палубе, подстелив под голову что-то вроде подушки, обеими руками держит книжечку, вслух читает, вернее – служит по требнику. Ничего я не понимаю, кроме слов:

– Эулогитэ эрга Tea!

Грек возносится с «Патрисом», падает с ним вниз, описывает некие кривые вправо, влево, но не выпускает книжечки, и сквозь монотонное чтение-пение – много я его слыхал в греческих монастырях, оно завораживает, несколько опьяняет заунывною бедностью – сквозь него по временам вот это:

– Благословите дела Господни.

Внизу стайка дельфинов, штук семь, мчатся наперегонки с «Патрисом». Выскакивают из воды, описывают дуги в воздухе, и вновь туда же. Один отбился и пошел у носа парохода. Стал уставать. Корабль совсем его настигает. В темно-синей воде дельфин отлично виден, он летит на глубине одного-двух аршин – выскакивать боится: рядом бурлит наш «Патрис». И наконец – стрелой в воздухе вбок, сразу шагов на двадцать.

По левому борту тоже стоит несколько греков. Тут ветер свежее, из Африки. Далеко в море струйка дыма. Бог с ним, с кораблем проходящим! Опять смотрю вниз, в воду цвета синьки. Вижу в ней, недалеко от нас, рыжую черепаху, или нечто на черепаху похожее. Расставляя короткие свои ножки, в этих морях ионийских тоже плывет куда-то. Чего она хочет? На что надеется? Ведь она в беспредельном мире, он и для меня-то бескраен, но я надеюсь через два-три дня быть дома, ну, а она, может быть дома в этих темно-сине-прозрачных водах?

Плывет медленно (мы ее обгоняем мгновенно), но весело, точно она уже у себя… Тогда, значит, гораздо меня счастливее, ибо я здесь чужой, не весь мир мне дом.

И пожалеешь эту рыжую тварь, и позавидуешь ей.

А обернувшись, вижу над палубой куропатку. Полет ее царственный, как полагается. Все-таки, здесь потише, чем когда подымаешь ее из-под собаки. (Устала!) Пробует сесть на мачту, раз круг, два круг, но боится. И прелестным своим полетом, выставляя пестро-рыжеющее брюшко, уходит.

Грек не видал ни дельфинов, ни рыжей твари, ни куропатки. Он описывает в пространстве свои кривые, и все читает-поет, но это ничего, в его книжечку уже приняты и куропатка, и тварь, и дельфин, и я, и он, и море.

– Эулогитэ эрга Tea!

Все здесь должны быть дома.

Бесстыдница в Афоне

Маркиза[408] Шуази, французская «писательница», с целью наблюдений поступила в дом терпимости. Пробыла в нем сколько-то и выпустила книжку «Месяц у девиц»[409]. Что она там делала, я не знаю. Книжки не читал и даже не уверен, жила ли она действительно в таком учреждении. Теперь ей пришла мысль: нельзя ли также побывать «у мужчин»? Она прознала, что вот есть одно странное место Афон, полуостров, населенный монахами, куда не пускают женщин. Нельзя ли туда забраться и выудить «острый» репортаж? В только что прочитанном мною томике «Un mois chez les hommes»[410], она описывает свое путешествие, якобы совершенное по Афону.

Она попала туда, переодевшись мужчиной, с подложным паспортом, купленным за 10.000 драхм на имя слуги одного итальянца, при котором она и находилась. Шуази со своим спутником будто бы высадились в Кавале[411], там сейчас же отправились в публичный дом, где одна из девиц указала им крестьянина, который взялся доставить их на Афон и быть там проводником. «Писательница» описывает, как она сделала себе операцию (вырезание грудей), какие приняла непристойные меры, чтобы сделать свое тело мужским, как, наконец, ее зашили в матрас, который вез для себя тот итальянец; как она лежала в этом матрасе во время переезда на моторе из Кавалы в Ватопед, с кислородной маской на лице, как ее выгрузили в Ватопеде и оттуда она попала в Карею, начала свое «Афонское путешествие».

Обложка первого издания книги Маризы Шуази «Un mois chez les hommes». Paris, 1929.

Титульный лист первого издания книги Маризы Шуази «Un mois chez les hommes». Paris, 1929.

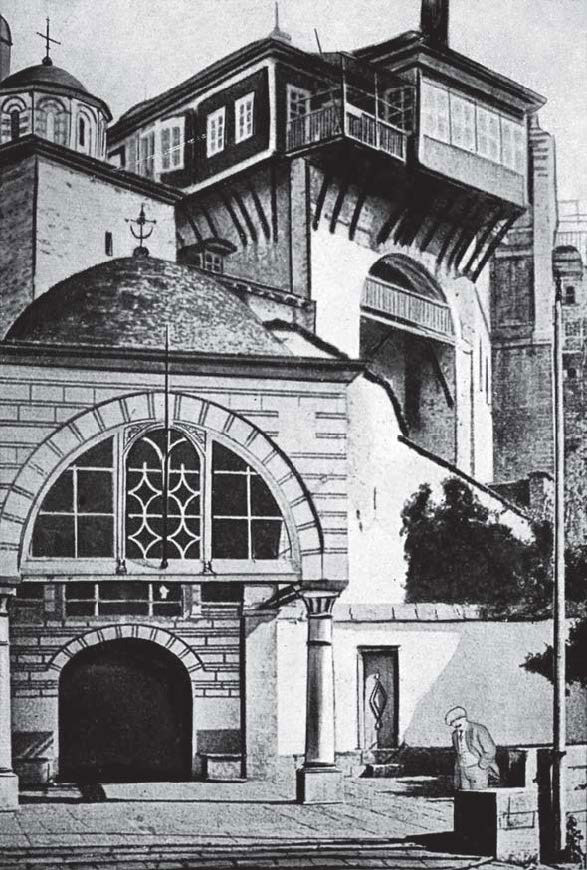

Мариза Шуази в Ватопедском монастыре. Фотомонтаж

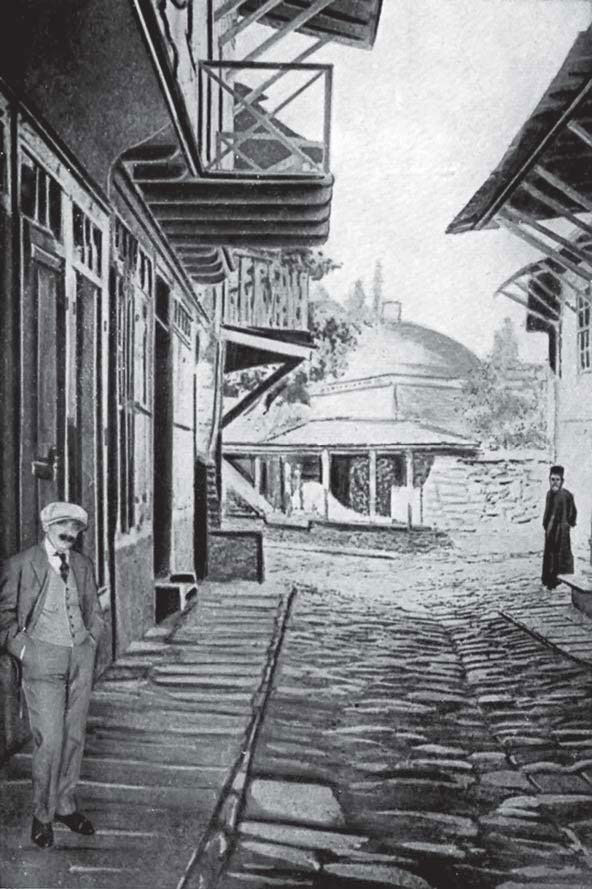

Чувствуя, что ей не поверят, она приложила к книжке две фотографии: – «Маркиза[412] Шуази, переодетая молодым слугой на улице Кареи», и она-же перед Ватопедом. Фотографии эти – грубая подделка, сейчас же бросающаяся в глаза: снято, конечно, не с натуры, а с рисунка. Приложена также бесстыдная открытка писателю Ж. Дельтею с почтовым штемпелем Св. Горы – очевидно, написанная заранее, и кем-то, бывшем на Афоне, в Карее, брошенная[413].

Судя по всему, Шуази «современная» женщина. И не захолустная, а ультрапарижская. Рекламно подчеркивает она свою близость с Дельтеем[414]. Знает, кто такой Кокто[415] (и даже Маритэн![416]). Вероятно, заседает на Монпарнассе – в «Доме», или «Ля Куполь»[417]. Не удивлюсь, если в один прекрасный день она обратится, на манер Кокто, в католицизм, но пока что ее философия такова, что в жизни есть две вещи: «церковь и публичный дом». Насчет церкви – для снобизма: среди молодых парижских извращенцев это сейчас довольно модно. О публичных домах осведомлена она прекрасно, и вся книжка, где упоминается однако и Бергсон, и Эйнштейн, и Спиноза, пропитана ароматом этих мест.

* * *Странным образом, ее путешествие в некотором роде совпадает с моим, с тою разницей, что я писал правду и действительно путешествовал, а она не путешествовала, и за исключением того, что крупицами взяла из книг, просто наклеветала.

Из Кареи, где увидала она какие-то «стены черного гранита», и заметила, что в лавках продают «маленькие непристойные кипарисы», вырезанные на деревянных столовых ложках, Шуази попадает в Андреевский скит (русский). Тут ее поражает запах жасмина (о котором я писал в «Афоне» достаточно). На этом жасмине и кончается правда об Андреевском ските – все остальное ложь.

Если бы она с итальянцем своим действительно была там, то тишайший игумен отправил бы их в гостиницу (на «фондарик»), словоохотливый фондаричный поил бы их чаем и угощал бы чем мог, уложил бы спать в номерах, где никаких клопов нет, (ибо нет почти посетителей). И никаких «келий» они не видели-бы, а просто бы спали на обычных жестковатых монастырских постелях. Но ей нужны острые ощущения – «первая ночь среди мужчин» – ее, видите ли кладут спать с монахами, в какую-то полную клопов «келью».

Появляется, конечно, «un novice»[418], – русский, в роде князя, бывший шофер. Тут «ключ позиции» – надо опакостить Афон. Г-жа Шуази не может уже забыть этого «порочного» взгляда княжеского, и хотя на другой день они едут в Симонопетр, к ночи она опять уговаривает итальянца вернуться в Андреевский скит. Тут происходят уже вовсе несообразные вещи. Вычитав где-то (думаю, и в моей книжке), о гробницах афонских, она заставляет «князя» с порочными глазами вести ее в такую гробницу. Там, разумеется, флирт, причем она привлекательна для «князя» потому, что он считает ее за мужчину. Он громит женщин, потом они нежничают у подоконника, он распахивает окно, светит луна, и при луне они видят любовь двух мулов.

Мариза Шуази и монах на улице в Карее. Фотомонтаж.

Что они похожи на скотов, это меня не удивляет. Но желал бы я знать, как это он показывал ей вечером черепа и кости в гробнице, где и освещения-то вообще никакого нет?

Тяжело выписывать дальнейшие гнусности – я опускаю их – все это так убого, до того «смердит», что просто само разоблачает себя.

* * *Я пробыл на Афоне семнадцать дней и посетил не менее десяти монастырей. Шуази утверж дает, что бы ла меся ц. Ско ль ко можно увидеть на Афоне за месяц, и о скольком рассказать! Но наша «писательница» ничего не видела. Ни капли афонского воздуха не зачерпнула, ни одной живой черты не вынесла. (В ее книжке вообще нет жизни: она развратна и мертва).

После Андреевского скита Шуази совсем иссякает. Вот она в Пантелеймоновом монастыре (путь как раз мой). И если в Андреевском скиту я претендую на жасмин и гро́бницу, то в монастыре Св. Пантелеймона готов был бы кое-где просто получить ее гонорар, если бы не отвращение ко всей этой дьявольской карикатуре на мои слова. Бесстыдница довольно верно передает мои цифры о числе ежедневных поклонов монахов рясофорных, манатейных и схимников, и тут-же о св. Целителе Пантелеймоне прибавляет: «Я не знаю, был ли он педерастом. Но на всех портретах у него взгляд юной девушки». Описание страданий св. Пантелеймона – почти пересказ моего, всюду сдобрено лишь издевательствами.

Мариза Шуази на улице в Карее. Фрагмент фотомонтажа.

Монастырь Св. Пантелеймона (в действительности полный стариков, там почти вовсе нет молодежи) – для нее полон порочных юношей. Монахи (в действительности работающие не покладая рук, выстаивая длиннейшие ночные службы) – для нее бездельники, часть из них бывшие преступники и т. п. Ничто не пристыжает Шуази: ни бедность монастыря, ни гостеприимство обитателей (это даже она отмечает – в Андреевском скиту), ни возраст их.

И замечательно, что больше всего она глумится над русскими – как над более беззащитными и более бедными. Греков трогает меньше, хотя русские монастыри, конечно, выше по духу греческих.

Отвергает она и православие вообще (не имея о нем никакого понятия). Сочувственно повторяет «мнение» Таро[419], что оно недалеко ушло от ислама (?). Кроме того, полагает, что православие «политика» – и думает, что держалось оно в России лишь царизмом. Как только режим пал, рухнуло в России и православие – таким образом здесь оказывается Шуази уж совсем захолустною невеждой, ухом даже не слыхавшей о расцвете православия именно сейчас, о мученичестве, исповедничестве его в России, о питательной его силе в эмиграции, о начинающемся влиянии православия на западные исповедания и т. п. У католиков она признает хоть культуру и наличие просвещенных людей (вероятно, Кокто для нее столп католицизма!). В православии все зачеркивается. Слыхала она что-нибудь о Владимире Соловьеве? О Бердяеве, Булгакове и других современных русских религиозных философах? Понятно, ничего. В монпарнасских кафе об этом не рассуждают. Так как писать ей более не о чем – то приходится целую большую главу отводить гаерским жизнеописаниям святых. (Несколько слов о Ватопеде не в счет – там замечательно лишь по развязности сравнение себя с императрицей Галлой Плацидией – женщиной действительно крупной и удивительной).

И на Монмартре, и на Монпарнассе (в «Жокее»[420]) мне приходилось видеть кощунства над самым таинственным и великим в христианстве – над литургией. Делают это обычно проститутки. Иногда и мужчины – куплетисты. Удивлял меня всегда их искренний пафос. Они действительно ненавидят святыню. Мстят они за свое убожество? Зависть тут? Кто знает, но злоба искренняя, как искренняя она и у российских современных безбожников. Упражнения г-жи Шуази по части афонских святых более проникнуты глумлением, чем злобой, она везде вообще старается веселить, забавлять свой раек… Но как и в «Жокее» – никогда весело не получается. (Св. Иоанн Кукузель, нежнейший поэт и музыкант Господень для нее un type rigolo[421] тенор византийской оперы… И все в этом духе – rigolo, rigolo).

* * *Надо сознаться: трудно читать эту книжонку. Она утомляет душу, как-то загрязняет, будто часами сидишь в зловонном месте. Она потрясает чувствами гнева, ею вызываемого, иногда почти ярости. Нападает также ужас за женщину. Ведь это все-таки женщиной написано! Что, если такие вещи написала бы моя дочь, сестра, жена? Ведь я не привожу десятой доли пакости, разлитой на этих страницах. Правда, г-жа Шуази видимо больная, несколько помешанная на эротике, и к ее ра змыш лениям, напр.[имер], о любви у клопов, надо относиться клинически. Но все таки, все таки… она женщина, и совершенно лишена стыда. Если такова «современная» французская женщина (верю, что нет) – то не с чем поздравить французов.

Но книга производит и другое действие.

В одном месте автор утверждает, что очевидно Бог хотел, чтобы она попала на Афон, а если бы не хотел, то мог бы всячески ей помешать (следуют примеры, среди них и непристойные). Да, тут она права. Не то, чтобы путешествие (в которое я не верю), но факт появления книжки – разумеется, это допущено. Легкого дуновения было-бы достаточно… Значит, для чего-то это надо. Не для того-ли, для чего вообще допущена свобода зла? Шуази не одинока. Напротив, зло лезет изо всех щелей и Бог допускает зло. Ибо свободно должен человек и бороться со злом. Борьба идет, г-жа «писательница», по всему фронту!

Странно, но чувствую: жалкая эта книжка и для меня самого как-то нужна. Она действует на меня возбуждающе. Первое: из-за нее я живее вспоминаю свое весеннее путешествие по Афону, красоту и поэзию тех мест, майских кукушек в лесах, желтые дроки по обрывам, розы в монастырях, скромность, приветливость и доброту монахов, возвышенность церковных служб, тишину собственной души. И я острей испытываю благодарность за то, что все это я видел и пережил, а теперь свидетельствую против хулителя. А вот второе: книжка разжигает на борьбу, молодит. Мы с автором ее из разных лагерей. Мы не можем щадить друг друга. «Их» больше. «Они» богаче. Давая пищу злу, низменным вкусам и чувствам, они успевают житейски. Их клеветы оплачиваются иудиными серебрениками.

Монах на улице в Карее. Фрагмент фотомонтажа.

«Нас» меньше и «мы» беднее. Но как бы ни были мы неказисты и малы личными своими силами, мы во веки веков сильнее «их» потому, что за нами Истина. Вот это скала, Шуази! Ничем вы ее не подточите. Она дает нам силы жить, питает и одушевляет наше слово, и наше перо. Наше негодование, как и наша любовь, непродажны, и вот, повторяю, я даже рад, что ваша книжка ясней дала мне почувствовать, с кем я, в чьем стане – взволновала, обострила…

Я думаю, что до вас мои слова дойдут. Боюсь, что вы совсем утеряли способность стыдиться, краснеть. Лично я вас не знаю и не желаю знать. В вашем лице клеймлю зло. Но как был бы я счастлив, если бы вы вдруг устыдились того, что написали – если бы чистосердечно признались в своей неправде, в соделанном вами дурном деле…

Вряд ли это случится. Впрочем, кто знает. Судьбы наши загадочны.

Вновь об Афоне

Года три тому назад встретил я в Париже молодого иеромонаха[422], которого знал еще в миру. Он побывал на Афоне, под влиянием посещения и принял монашество. Как раз перед встречей с ним, я от нескольких лиц слышал об Афоне. Захотелось расспросить и у него.

Он улыбнулся, слегка застенчиво.

– Я страшно занят, и через три дня уезжаю в Югославию.

– Ну, а все-таки.

Он несколько задумался.

– Вот разве послезавтра, перед литургией, только это рано… встанете ли вы? надо быть уже в половине восьмого у нас…

Я не люблю рано вставать. Но тут сразу согласился.

И в условленный час – парижским зимним утром, сине-туманным, шел узким проходом Сергеева Подворья, мимо образа преп. Сергия в аудиторию под церковью. Иеромонах встретил меня там. Мы сидели на студенческой парте в полутемной аудитории, уединенно и негромко беседовали, т. е. говорил он, а я слушал. Разговор длился не более получаса – до звонка к литургии. Но какие-то слова, те самые, сказаны были.

Через месяц получил я греческую визу, а в конце апреля, плыл уже на восток, «по хребтам беспредельно-пустынного моря».

Путешествие мое, столь странно начавшееся, прошло благополучно. Я вывез из него незабываемые впечатления. На «Хризаллиде», что в оранжево-пылающем вечере отходила с Афона (а сама св. Гора мягко, грандиозно лиловела в надвигавшемся сумраке) – я увозил некую отраву Афона, таинственную и невидимую, соединившую меня с этим местом. Вновь прошли Афины, Марсель, началась жизнь парижская. Сколь суетна она, грешна и легкомысленна, в нее (для меня) как-то вошел Афон. Не могу его забыть. Он со мной и за письменным столом, и в кафе, на собрании, и в одиночестве моем, и в буднях.