Полная версия

Полная версияНа Афон

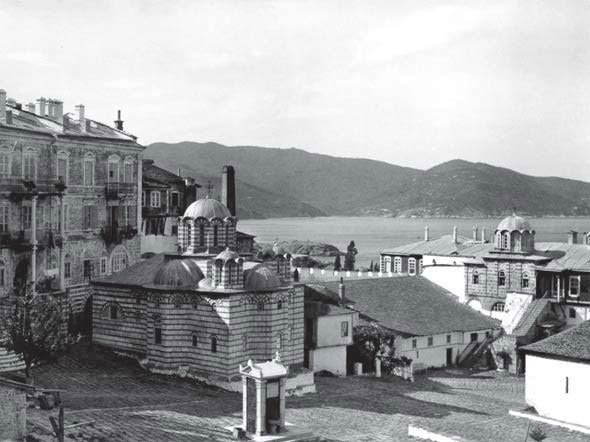

Монастырь Ватопед

Кто бывал в Равенне, помнит удивительный ее мавзолей с саркофагами, синею полумглою, таинственным сиянием синефонных мозаик[332]. В юности с увлечением читалось об этой красавице, черные глаза которой и сейчас смотрят с мозаичного портрета. Бури, драмы, любовь и политика, роскошь и бедствия, мужество и величие заполнили ее жизнь. Радостно было открыть в Ватопеде след героини.

Легенда о Галле Плацидии довольно загадочна. В те времена женщинам не был еще закрыт доступ на Афон. Она пожелала проездом из Рима в Константинополь посетить Ватопед. Но когда входила боковыми вратами в храм Благовещения, таинственный голос Богоматери остановил ее, как бы ей запретил. Императрица пала на помост и принялась молиться, но не вошла. Позже на этом месте она приказала изобразить лик Богоматери. Икона существует и теперь, в нише у входа. Но что значит рассказ? Почему запретила ей Пречистая войти? Был ли остановлен Запад в лице ее? Или остановлена именно женщина – яркой выразительницей женского Плацидия была несомненно, и тогда это как бы предвозвестие запрещения женщин на св. Горе – или, наконец, черта некой личной судьбы Галлы?

Кто знает. Икона же в нише сохранила название Предвозвестительницы, а монастырь Ватопедский, со своею библиотекою, учеными монахами, комфортом и изяществом, хорошим столом, григорианским календарем, элегантными рясами монахов, великолепным винным погребом, удержал оттенок некоего православного бенедиктинизма[333].

Пред закатом мы с о. Пинуфрием и молодым чешским поэтом Мастиком[334] гуляем за монастырем по тропинке вдоль каменного желоба светлой горной воды, по склону ущелья, под гигантскими каштанами, платанами, среди кипарисов и оливок. Теплая, местами золотящаяся тень. Кое-где скамейки. [Монах попадается.] Иногда встречаем монаха.

Тут можно именно «прогуливаться» в тишине и благоухании, очищаясь прелестью вечера, вести спокойные диалоги, неторопливо отвечая на поклоны встречных каливитов, пробирающихся в монастырь за куском хлеба или «оком» (греческая мера) масла. Может быть, богослов Булгарис, основатель Ватопедской Академии, и беседовал здесь с учениками. Мы Булгариса не встретили. Но в золотом сиянии вечерних лучей сидели на [скамеечке] скамейке с учтивым и воспитанным монахом-грамматиком, немолодым и изящным, любезно обменялись несколькими фразами по-французски.

Во всех монастырях Афона принято, что вышедшие возвращаются до заката, в этом есть глубокая поэзия. Солнце скроется, и кончен земной день, нечего путать и волновать мироздание своими выдумками. Запирают тройные врата, в наступающей ночи лампада будет краснеть перед образом надвходным – Спасителя ли, Богоматери, и привратник укроется в свою ложу.

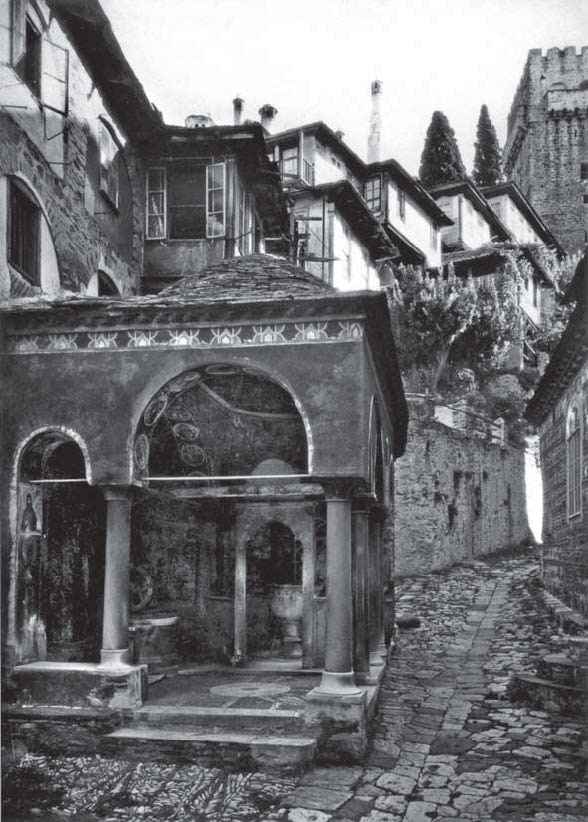

Вход в монастырь Ватопед

Мы так занялись этой прелестной прогулкой, что едва не опоздали. Пришлось торопиться, и дома двое монахов накрывали уж [335] нам на стол, когда мы воротились [336].

О. Пинуфрий лег раньше. Мы с чешским юношей долго сидели на балконе. Холмы вокруг сливались в сумраке, за ними собралась туча и зеленоватые зарницы вспыхивали. В их мгновенном блеске разорванным, лохматым казался пейзаж. Его мягкая котловина, фермы, отдельные черные кипарисы при них, щетинка лесов по гребням напоминали Тоскану, окрестности Флоренции. Мы вспоминали чудесный облик ее, говорили о Рильке[337], поэзии и путешествиях.

Во зворе [338] Ватопеда зажглись электрические шары, темнота от них стала гуще. В дверь из коридора потянуло теплой, легкой струей.

* * *Утром два оседланных мула под пестрыми потниками ждали нас у главного входа. При светлом, еще нежарком солнце мы тронулись в гору по направлению Старого Руссика[339].

Майское путешествие на муле по горам и влажно-прохладным лесам Афона! Впереди широко, слегка коряво ступает по неровным камням проводник. Мулы следят за его движениями, повторяют их. Мы покачиваемся в седлах. Дорога все вверх.

Слева развалины Ватопедской Академии. Тянутся аркады водопровода – последние знаки западной культуры уходящего монастыря. За ними сине-молочное море в сиянии. Острова. Вновь кукует афонская кукушка. Мы вступаем в непробудные леса, в гущу прохладной, нетронутой – влажной зелени, пронизанной теплым светом. Внизу скит Богородицы Ксилургу[340], где при Ярославе поселились русские, и откуда в 1169 году вышли в Старый Руссик. Далее, сквозь стволы каштанов мелькает знакомый Собор Андреевского скита, Карея пестрым пятном. Мулы бредут теперь по ровному. Мы на хребтовой тропе. Местами открываются синие дали полуострова к Фракии, все леса и леса, очертанья заливов и бухт, а потом вновь сине-молочное, туманно-сияющее море – уже склон западный.

Когда после трехчасового пути из-за дубов, орехов, за вырубкою по скату выглянул Старый Руссик, Византия окончилась.

Полянка среди диких лесов, неказистая стройка в тени огромных дерев, недоделанный новый собор – все глухое, запущенное, так запрятанное, что нескоро его и разыщешь. Бедность и скромность. Темноватая лесенка, небольшая трапезная вроде какого-нибудь средне-русского монастырька.

Пахнет тут сладковато-кисло, [какими-то] щами, квасом, летают вялые мухи. Никакие Комнены или Палеологи сюда не заглядывали. Но это колыбель наша, русская, здесь зародилось русское монашество на Афоне – отсюда и распространилось.

Наше явление походило на приход марсиан: редко кого заносит в эту глушь. Скоро мы хлебали уж монастырский суп. С любопытством и доброжелательным удивлением глядели на нас русские серые глаза, простые лица полумонашеского, полукрестьянского общежития.

Пришел с огорода о. Васой с живыми и веселыми глазами лесного духа, весь заросший седеющим волосом, благодушный, полный и какой-то уютный. Узнав, что я из Парижа, таинственно отвел в сторонку и справился об общем знакомом – его друге. Получив весть приятную, о. Васой так просиял, так хлопал себя руками по бокам, крестился и приседал от удовольствия, что на все наше недолгое бытие в Руссике остался в восторженно-размягченном состоянии.

– Ну и утешили, уж как утешили, и сказать не могу! – говорил он мне, показывая скромные параклисы Руссика, где нет ни жемчужных крестов, ни золотых чаш, ни бесценных миниатюр на Псалтырях.

– Пожалуйте, сюда пожалуйте, тут вот пройдем к пиргу св. Саввы…

Мы заглянули в залитую солнцем галерейку – вся она занята разложенными для просушки маками, жасминами и розами – на них о. Васой настаивает «чай».

– Это мое тут хозяйство, вот, утешаемся…

Сладковатый и нежный запах стоял в галерейке. Темнокрасные лепестки маков, переходящие в черное, и пунцовый пух роз, все истаивало, истлевало под афонским солнцем, обращалось в тончайшие как бы тени Божьих созданий, в полубесплотные души, хранящие, однако, капли святых благоуханий.

О. Васой вдруг опять весело засмеялся и слегка присел, вспомнив что-то, его зеленоватые глаза заискрились.

– Прямо как праздник для меня нынче, уж так вы меня порадовали, прямо порадовали!

И о. Васой, цветовод и, кажется, пчеловод Руссика, веселое простое сердце, повел меня в древнюю башню, главную святыню монастырька, откуда некогда царевич сербский Савва, впоследствии [православный] прославленный святой, сбросил посланным отца царские свои одежды, отказавшись возвратиться во дворец, избрав бесхитростный путь о. Васоя.

Святые Афона[341]

Пустынник

Вспоминая удивительный мир Афона, сейчас же видишь не раз встречавшийся там на иконах облик: совершенно нагого старца с длиннейшею, седой [седою] бородою. Она закрывает все его тело, спускается до земли – св. Петр Афонский. Есть что-то безмерно наивное, вызывающее сочувствие и удивление в этой одежде святого (такою бородою можно было закутываться, как плащом или шарфом, подстилать ее под себя, чтобы мягче было лежать). Но ее признаешь сразу и бесповоротно. Да, это борода отшельника.

Мы привыкли считать Адама юным. Адам всегда безбород, чем очень отличается от св. Петра, но если бы мы вообразили себе Адама в старости, то некоторыми чертами он напомнил бы нам афонского святого[342].

Св. Петр жил или в восьмом, или в девятом веке, никто точно не знает, да и не столь важно знать: на двести лет раньше или позже, значения не имеет. Все равно, в той дали и легендарности, откуда встает он, не различишь исторического, не услышишь земного голоса, не увидишь человеческого лица, как и земного пейзажа. Змии, львы, слоны, древо познания добра и зла, нагой Адам, нагая Ева – вот существа первого действия человеческой трагедии. Вся эта обстановка – за исключением Евы – может быть отнесена и к нашему пустыннику.

Св. Петр Афонский тем и сходен с Праотцем, что повит волшебными туманами. В нем есть за-человеческое, до-человеческое.

Забудешь, что он был схоларием[343] в Константинополе, что попал в плен, жил в темнице, побывал в Риме у папы. Все это как бы отпадает. Св. Петр начинается лишь на Афоне, в той пещере, вблизи моря на южной оконечности горы, которая видна с дороги из Кирашей в Лавру. Те же змии, горы, камни пустыни, рокот моря… Человека вокруг нет и не было. Св. Петр безмолвник. Его разговор только с Богом, морем, звездами. Он – первый в длинном ряду пустынников и созерцателей Афона, глава целого племени «исихастов», как бы воплотитель типа молчальников.

Около пещеры, где он жил, откуда видно море, скалы, да великая гора Афон, теперь стоит часовня и живут два иеромонаха. Но в самой пещере жить не дозволяется: слишком холодно зимой, у «ревнующих» подражать святому не хватает сил, и они гибнут.

А св. Петр жил. Чем он питался? В житии упоминаются «коренья и пустынное зелие». Последнее не удивит того, кто на Афоне побывал: если сейчас еще есть наши, русские пустынники, питающиеся лишь «камарней» (ягоды на растении, напоминающем лавр), да фигами, при этом живущие до глубокой старости, то что удивительного, что так же жил и св. Петр?

Это была жизнь классического пустынника Фиваиды. Безмолвие и одиночество, пещера, полная демонов, сражения с ними и победа, молитва… Так прожито пятьдесят три года!

Прелестен рассказ о том, как люди нашли святого. «Ловец» охотился недалеко от его пещеры, преследуя очень красивую лань. Она все ускользала. Наконец, вскочила в отверстие пещеры. «Ловец» готов был уже «бросить стрелу», как вдруг увидал старца с бесконечною бородой, волосами до пояса, седого, прикрытого, кроме бороды, лишь несколькими «травными листьями». Ловец так испугался, что бросился бежать, отшельник необыкновенным своим видом представился ему как некое «мечтание». Тогда св. Петр окликнул его и стал убеждать, что он не «мечтание», а настоящий живой человек, такой же, как и сам охотник.

Лани уже не было. [А] И успокоенный ловец сидел со старцем на пороге его обиталища и от него самого выслушал рассказ о полувеке жизни вблизи моря, среди скал и зарослей, под защитой высокогорбого Афона.

По житию, ловец пленился повестью, сам сделался отшельником, святой же вскоре умер.

Все это было так давно! Никто не знал о нем, при жизни, кроме ящериц пещеры, да орлов афонских.

А смерть вознесла к бессмертию.

Строитель

Со св. Афанасием мы уже на земле, «в истории». В юности он пытался уходить от мира и жить пустыннически. Под видом безграмотного Варнавы, явившись на Афон, укрывался близ обители Зиг[344], где старец-отшельник учил его грамоте (святой делал вид, что не умеет писать). Но посланные его друга по Константинополю, полководца Никифора Фоки, отыскали его. Он удалился в пустынную местность Мелана, там поставил себе каливу и целый год боролся с чувством отвращения к этому месту. Но он умел сражаться с самим собою! И знал, что такое аскеза. Еще когда жил в столице, в доме военачальника Зефиназера, уговорил прислужников продавать дорогие блюда и яства и покупать ему ячменный хлеб – ел его через день. Еще тогда приучал себя спать не лежа, а сидя на стуле. И когда уставал на молитве, то брал таз с водою, клал туда снегу, и ледяною влагой обтирал лицо.

Но жизнь безмолвника не была ему дана. Его назначение оказалось иное.

Св. Афанасий жил позже св. Петра – в десятом веке. Афон в то время уже был пристанищем одних пустынников. Стали являться и монастыри. Их созидателем, вечно в кипении, борьбе, деятельности и оказался св. Афанасий – как бы Петр Великий Афона.

Он был гигант, исполинской силы. Знаменитую Лавру, и ныне вздымающуюся соборами, стенами и башнями, строил собственноручно. Средства давал ему Никифор Фока, вначале полководец, затем император. Позднее – Иоанн Цимисхий. Святой возводил храмы, стены и башни. Когда он велел рыть землю для фундамента церкви в честь Пресвятой Девы, дьявол, «бессильный доброненавистник, демонскими своими действиями ослабил руки строителей так, что они не могли коснуться даже уст своих». Св. Афанасий помолился, взял сам лопату, начал рыть и «к большой досаде демона» разрешил руки рабочих. Всегда с лопатой, топором, а то и просто с исполинскою своею силой! Не раз случалось, что с одной стороны груз волокли трое, а с другой становился Афанасий и трое едва успевали за ним. Или: везут тяжесть на паре волов. Один из них падает, захромав. Святой велит отпречь [sic!] его и сам впрягается.

Вот видим мы его на постройке лаврской пристани («арсаны»). Эта пристань и сейчас существует, я сам отплывал от нее под парусом, сидел в тени средневековой башни, дожидаясь лодочника-албанца.

«Когда в пристань спускали одно огромное дерево, спускавшим оное, по своему обыкновению, помогал и святый: он влек дерево с нижней части, а мастера были сверху и осторожно спускали оное по скату горы. В это время действием демона дерево стремительно двинулось книзу и сдавив ногу святого, сокрушило ее в голени и лодыжке. От этого преподобный три года пролежал в постели и едва выносил страдания».

Но уж такова была жизнь его – в ней мало найдется тишины и созерцания. Построил пристань, надо заняться водопроводом. В семидесяти стадиях[345] от обители он находит родники отличной воды. Их приходится разрывать, пробивать гигантские утесы, прокладывать трубы, соединять воду отдельных источников и вести общий поток в Лавру. Надо строить келии для братии, трапезу со столами из цельных плит мрамора, больницу, странноприимный дом. Первую на Афоне баню. А там хозяйство – он заводит множество скота, насаждает виноградник, огороды, управляет подаренным Лавре метохом (имением). Земли Лавры все растут. Типично предание о св. Афанасии и св. Павле. Афанасий жил на восточном склоне, Павел на юго-западном. Они условились размежевать склоны горы так: в назначенный день каждый должен был отслужить у себя в монастыре литургию и выйти по пути к соседу, то есть Павел к Лавре, Афанасий к Павловой обители. Где встретятся, будет граница.

Будто бы Афанасий и встал раньше, да и шел быстрее. Это вполне в его духе. Вряд ли он [и] мог делать что-нибудь медленно или вяло, если бы и захотел. Саженными шагами мерил святой гигант кручи Афона и намного обогнал святого Павла: Лавре достались огромные пространства.

Лавра св. Афанасия дала тип и облик всему афонскому монашеству. Святой был властен, не потакал слабостям (и поныне сохранился его железный посох).

От монахов требовал исполнительности и повиновения. Во время церковной службы один из братии обходил присутствующих и будил уснувших. Другой наблюдал, кто когда приходит в церковь. Поздно пришедшие должны были давать отчет. Строгая тишина во время трапезы. После повечерия не дозволялось никаких бесед, и запрещалось также говорить «холодные слова мое, твое». В Лавре был создан знаменитый «афонский устав» X века, послуживший образцом и для афонских монастырей, и впоследствии частию для русских.

К борьбе со скалами, природой, демонами прибавлялась и борьба с людьми. У святого оказалось множество врагов. Большинство безмолвников («исихастов») Афона ненавидело его. Пустынники считали, что устройством великолепного монастыря, всеми банями, больницами, водопроводами и виноградниками он нарушает дух Афона. Его, не знавшего ни устали, ни минутного покоя, все могучие силы отдавшего творчеству, изображали чуть ли не афонским помещиком. Крепко сжимался, вероятно, иногда в руке св. Афанасия железный посох! Вот – плод многолетних трудов – дневных на постройках и по управлению, ночных на молитве: еще не так давно показывали в его [келии] келлии, рядом с библиотекой, на мраморном полу следы коленопреклонений. Враги жаловались на него Иоанну Цимисхию, позже Василию. Были попытки убить его. Но одолеть, свалить св. Афанасия было тогда так же трудно, как теперь срубить один из двух могучих кипарисов у Лаврского Собора, некогда посаженных преподобным. Афанасию пришлось ездить в Византию, принимать в Лавре присланного для разбора дела игумена – доказывать, убеждать и оправдываться. Он сделал все это и победил.

Образ св. Афанасия менее других иконописен. Так он и остался в истории. Хотя житие не раз подчеркивает его высокий аскетизм, сострадательность и милосердие, особенно настаивая на даре чудесных исцелений (он является как бы и верховным врачом своей Лавры, но врачом, действующим «прямо»), все же приходишь к убеждению, что сила и творчество, воля и действенность были основными чертами его гения, и проявляя эти свойства, напрягая их до предела, он беззаветно выполнял возложенное на него высшее задание: создать образец монастыря и монастырской жизни на Афоне, дать ему устав, чекан и полное обличье. Он святой-деятель, а не святой-созерцатель. Церковь различает образы [346] служения [347], канонизируя иногда даже светских людей (за государственную деятельность: Константин Великий, св. Александр Невский[348]). На Афоне существует отношение к святым, как к только что ушедшим. Теперешнее еще полно ими. Иной раз кажется, что рассказчик лично знал того или иного преподобного, жившего века тому назад. Возможно, что в устном, живом предании даже более сохранилось «не-условных» подробностей. Напр.[имер], о св. Афанасии мне рассказал один монах, что святитель [349] был так силен и так много трудился телом, что [иногда] приказывал ставить себе три обеда. Съедал он их один. Когда послушник удивленно на него взглядывал, Афанасий ему говорил:

– Я большой, мне много надо.

Монах с восхищением передавал об этом, ему, видимо, нравилось, что вот св. Афанасий был такой великан и для него все должно быть особенное. Если [один] он один тащит бревно, для которого нужны трое, то не удивляйтесь и [на пищу] пище. «Я большой». Это не объядение.

Конец св. Афанасия тоже довольно необычен. Он сам предсказал свою смерть и завещал не смущаться ею. Восьмидесяти лет от роду, 5-го июля 1000 г., он с другими строителями взошел на новостроившийся купол храма – купол рухнул и погреб под собою всех стоявших на нем.

Смерть эта, разумеется, таинственна. Как будто в ней особенно подчеркнута связь строителя со строением, его глубокое внедрение в земное творчество, и некие узы, еще лежавшие на титане.

Но это лишь домыслы, может быть, и напрасные[350].

Певец

Миловидный болгарский мальчик обладал удивительным голосом – прозрачным, сладостным. Иоанн был сирота, скромный и застенчивый. Попал в придворную капеллу Константинополя. По-гречески знал неважно. Когда сверстники спросили его раз, что он нынче ел, ответил:

– Куку и зелия («кукиа» – бобы).

Дети над ним посмеялись и прозвали Кукузелем. Думали ли они, что «смешное» имя в великой славе перейдет в историю?

Иоанн очень скоро выделился среди певцов и стал солистом императора. Тот полюбил его, приблизил к себе. Хотел даже женить. Кажется, последнее намерение и решило судьбу певца: он и вообще был склонен к уединенной, созерцательной жизни. Блеск двора не привлекал его. Мысль о женитьбе просто поразила. Он бежал на Афон, и в Лавре св. Афанасия стал простым пастухом «козлищ» – скрыл от братии свою прежнюю жизнь. Никто не подозревал, что знаменитый певец ежедневно уходит в горы со своим стадом. Там, в одиночестве, он пел. По преданию, отшельник случайно его подслушал: Иоанн пел псалмы, столь «нежно и сладостно», что вокруг, как зачарованные, полукольцом стояли козы и козлы, потряхивая иногда бородками.

В монастыре узнали о его таланте. Узнал и император, где скрывается [его] певец. Но Иоанну суждено было остаться в Лавре: император разрешил не возвращаться в Византию.

Иоанн Кукузель пел теперь на клиросе. Более всего, видимо, воспевал Богородицу. Однажды, пропев Ей акафист, сел в [стасидию] стасидии и от утомления заснул. Во сне Пречистая явилась ему и, поблагодарив за пение, дала златницу.

– Пой, и не переставай петь, – сказала Она. – Я за это не оставлю тебя.

Проснувшись, он увидел у себя в руке червонец – благодарность Приснодевы. Как идет скромному и робкому Кукузелю такой подарок! И как точно, ярко определена его судьба: «пой, и не переставай петь».

Он и пел. Он так и пел, всю жизнь, от начала своего до конца, в сущности, житие ничего иного о нем и не сообщает.

В жаркий, голубой полдень Афона, я сидел на камнях, где некогда он пас свои стада. Пустыня, серо-меловая гора Афон, сухие кустарники, лесок, сияющая бездна моря… Здесь прославлял он Бога, Приснодеву, свет, день, солнце. В его лице Церковь благословила поэта и певца, христианского Орфея, «музыканта Господня».

В Лавре благоговейно приложился я к коричнево-медвяному, в золотом венце, слегка благоухающему черепу святого.

Новая Фиваида

Кскиту[351] под таким названием, основанному в 1881 г., мы плыли от Пантелеймоновой обители часа три – мимо живописнейших монастырей Ксенофа и Дохиара, на северо-запад к перешейку.

Монастырь Ксенофонтос

Монастырь Дохиар

Вечером высадились у пристани.

На этот раз меня сопровождал рано поседевший, слабый здоровьем, очень застенчивый и мягкий иеромонах о. В.[352] – монастырский библиотекарь, человек книжный и несколько нервный.

Оставив пожитки в простенькой гостинице, мы двинулись в гору. Скит с небольшой церковкой и стенами недостроенного храма остался внизу. Вокруг каливы пустынников – именно их и хотелось мне повидать. Начался сосновый лес. Сквозь деревья далеко внизу море с пенно-изумрудною каймой прибоя, сиреневое, как будто покойное. Дальний вид на леса и холмы побережья – замыкался он самим Афоном. За ним сизо-синеющая мгла.

Монастырь Дохиар

Монастырь Дохиар

О. В.[353] постучал в комнатку небольшой как бы дачки. Все вокруг было безмолвно. В палисаднике несколько фруктовых деревьев, цветы, огород. На повторный стук дверь отворилась – вышел очень высокий, босой человек в шапочке, куртке. Если отшельник Карули обладал чертой сходства с Толстым, то этот вполне его напоминал: крупным мужицким носом, небольшими, умными глазами, даже подпоясан был ремешком.

Встретил нас приветливо и почти весело. Пожатие его ладони показало, что мою руку он отлично может раздавить. Прошли в каливу: спаленка, моленная с иконостасом, свечами, расклеенными по стенам картинками – и стеклянная галерейка.

Мы уселись, и отшельник почти сразу начал рассказ… о своей жизни! Столь откровенного и словоохотливого пустынника я никак не ждал. С поразительной простотой, неопасливостью, в какой-то братской наготе развернул он перед нами свой свиток. Да, ничего, что мы незнакомы. Раз говорим ему «Христос Воскресе», а он отвечает «Воистину Воскресе» – значит, можно. И на безмолвной горе, в синеющем вечере слушали мы повесть о днях и волнениях, борьбе, колебаниях этого серо-седого, могучего афонского мудреца. Земная, богатырская сила – и всегдашний зов к Богу! Тяжкий путь, приводящий к горе Очищения. Вот он приказчик, сметливый и ловкий, на хорошей дороге. Доверенный богатого купца. Вот любит – со всем пылом натуры. Но превозмогает в нем иное. Семейная жизнь ему не суждена. Бежит на Кавказ. На побережье управляет огромным имением, читает Св. Писание и увлекается охотой, со страстью хозяйничает. Хозяин уговаривает его жениться. Тщетно. Мысль о монастыре не дает покоя. Однажды он идет с ружьем в горах, по тропке. Вдруг из кустов бросается на него змея – «прямо с налету кинулась, как ястреб!» Он в упор стреляет. Змея размозжена, и в тот же миг он снова «опаляется» огнем: пора, пора! Покидает Кавказ, доходное место. Забыта и любовь, он в Иерусалиме управляет подворьем: все еще деятельность, и заботы, и опять хозяйство… вновь преуспевает, и опять нет покоя, и, наконец, решающее слово о. Иоанна Кронштадтского[354] – лишь к сорока годам выкипает в нем «дядя Ерошка»[355]: он постригается, уходит на Афон. Разве не путь Толстого? (Но ему была помощь, а Толстой одинок, опутан до конца тоской, пленом постылой жизни.)