Полная версия:

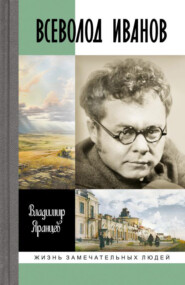

Всеволод Иванов. Жизнь неслучайного писателя

Горький ответит не сразу. То ли некогда было, то ли вопрос был слишком «в лоб», или еще не был убежден, стоит ли длить отношения с дерзким юнцом, из которого еще неизвестно, что выйдет. И потому в ответном письме ограничился комплиментом рассказу «По Иртышу» (у Горького: «На Иртыше»): «Славная вещица, будет напечатана (…) в декабре» и пожеланиями учиться и больше работать. А также беречь себя. Будто понимал Горький, что за таким эпистолярным запанибратством кроется неуравновешенная, а может, и разухабистая жизнь. И не очень-то ошибся, ибо уже после первого своего письма Горькому Иванов озаботился покупкой одежды, соответствующей новой профессии («я чувствовал себя писателем…»): «Приобрел себе сапоги с лаковыми голенищами, синие бархатные широкие штаны, которые носят у нас приискатели, и розовую шелковую рубаху». А уж после ответного «заказного» письма Горького закатили в типографии целый банкет. Причем, дожидаясь ушедшего обедать заведующего, пропили срезанные с сапог лаковые голенища: «Типография перепилась, орала песни», автору, пьяному не от вина, а от славы, хотелось написать теперь что-то такое «огромное и радостное», чтобы Горький сказал: «Боже мой, как хорошо написано! Боже мой, как красиво!» Второе письмо еще было под стать первому, о том, как сибиряк не смог даже молитве научиться у переселенца: «Фу, какая она длинная, ладно уж, так я – без нее». Нет, учиться он, Иванов, конечно, будет, но и писать все-таки не бросит. «Оно все будет понемногу прилипать, и, может, что-нибудь и вылеплю». О грамоте он тут пишет или о своих будущих рассказах, не ясно. Ясно же пока, что Иванов здесь в роли этакого бывалого сибиряка-«областника», который должен удивить столичного писателя чем-то таким, очень сибирским. Но в следующем, третьем письме (конец октября – ноябрь 1916 г.) Иванов посылает всего лишь «Деда Антона», бытовой, деревенский, с драматической концовкой рассказ, вместо чего-то «огромного и радостного». Не уверенный, что Горькому этот «Дед» может понравиться, он обещает и впредь посылать «не избранное, а все рядовое». Почему? А дабы, продолжает Иванов, «Вы могли указать мне худые стороны моего письма». Ибо, без тени смущения, пишет он далее: «Пишу я, как Бог на душу положит». То есть посылает средние рассказы специально, чтобы Горький указывал на его просчеты. Да еще с какой-то развязностью признается, что пишет без старания, без усилий, без особой грамоты.

Почему Иванов в таком тоне писал признанному мэтру русской литературы, не очень понятно. Может, все-таки в душе не почитал его за такого уж корифея, раз мог, считай с ходу, написать такие «горькообразные» рассказы, как «По Иртышу» и «Дед Антон», чувствуя нечто вроде превосходства над «пролетарским» литератором. Вполне возможно, что были у него тогда и более «продвинутые» кумиры, и на одного из них можно с уверенностью указать – Антон Сорокин. С которым, кстати, уже тогда, осенью 1916 г., переписывался. Кумир больше был, правда, не литературный, а так сказать, поведенческий, с точки зрения жизнестроения, моду на которое впервые продиктовали символисты, а затем, с еще большим шумом, футуристы. Причем один такой «футуристический» поступок Иванов уже совершил: набрал с друзьями в своей типографии книгу стихов учителя Худякова, назвал ее «Сибирь», указав: «Издание Всеволода Иванова». На дорогу в Петроград, где автор свою «Сибирь» хотел продать, собрали мешок свежих кренделей, пригодившихся затем для оплаты обратного пути. Между прочим, он упоминает о своем письме, которое передал Худякову для Горького (он «зашел в редакцию газеты “Новая жизнь”», редактировавшейся Горьким). Может быть, это и было тем, третьим письмом, о котором мы сейчас говорим. И которое тоже было каким-то «футуристическо»-эпатажным, в стиле Сорокина. Узнается даже его беспардонный язык в следующих строках: «Вот Вы пишете – читать, а что я буду читать, когда каждая черточка у автора влепляется мне в память и торчит там. Так я, пожалуй, нахватаюсь чужих образов и мыслей – поэтому я читаю мало, а если что прочитаю, так с неделю не пишу – чтобы из головы выветрилось». И насчет языка – таким же ерническим языком пишет Горькому Иванов. И уж совсем неприлично, по поводу самообразования: «Географию я знаю, по крайней мере, сибирскую, потому что половину ее собственными пятками измерил». А «воля у меня есть. С какой бы это стороны узубатить науку за бок?» – заканчивает это поистине ухарское письмо Иванов, за которое потом, наверное, приходилось краснеть. Горький ответил только в феврале 1917 г. после очередных наставлений учиться и читать классиков, весьма строго приписав: «В Ваших рассказах много удальства, но это дешевое удальство, пустое удальство. Молодыми и телята удалы – понимаете?»

Очевидно, Иванов понял. И особенно то, что речь идет об «удальстве» не только в рассказах, но и в письмах. Да и в жизни его хватило на целых три года, видимо, промелькнувших перед ним, как дурной сон, калейдоскопом невиданных доселе событий. Так что Горькому он написал только на исходе этого бурного трехлетия. Ну а той поздней осенью 1916 г., после того, как Горький обмолвился в своем первом письме: «Пишите больше и присылайте рукописи мне», он и начал строчить. Как вспоминал Иванов позже, «в течение двух недель я написал, по крайней мере, штук десять рассказов, и всю эту огромную кипу отправил сразу Горькому». Ответом и было то февральское письмо 1917 г. При этом Горький веско, афористично вразумил курганского «удальца», что «всем нам, знающим жизнь, кроме человека, верить не во что. Значит, надо верить в себя, надо знать, что Вы не только судья людям, но и кровный их друг». И посоветовал: «Не грубите очень-то», намекая, наверное, на его предыдущее письмо.

Но, если вспомнить, Иванов в начале их переписки писал о значимости страдания, познании смысла жизни «через страдания». И вот через месяц мы уличаем его в «футуризме», увлечении Сорокиным и его шутовством, а Горький разглядел в этом еще и «удальство», «грубость», неверие в человека. Хотя мы помним, разбирая первые рассказы Иванова, что опора на человека, желание разглядеть его душу, в каких бы условиях и обстоятельствах он ни находился, помогала ему преодолеть искусственность, схематизм, «картонность» рассказываемого. Будь то «киргизские» сказки и легенды, модернистские аллегории или реалистические рассказы о том, что видел своими глазами, наблюдал, слышал от кого-нибудь, читал в газетах. Очевидно, успех двух рассказов «из жизни» «По Иртышу» и «Дед Антон», понравившихся Горькому, подтолкнул его писать преимущественно в таком же роде. Так появились рассказы «На горе Йык», «Вертельщик Семен», «Черт», «Писатель». Не все они написаны в «горьковском» ключе, т. е. в духе рассказов, понравившихся Горькому. Есть в них натяжки, допущения, несообразности, странности, какие-то перебои смысла. Рассказ «Писатель» – об исписавшемся литераторе-«мэтре», которого от творческого бесплодия спасает только участие в карточной игре с детьми слуг – кучера и повара. Все дело в том, что до этого он стал писать о том, чего сам «не испытал», и уже не замечал лжи, как и его читатели, верившие ему. И вот впервые за много лет что-то «испытал»: его взбодрили дети, обращавшиеся с ним, как с равным, без пиетета, порой и грубо: «Врешь, поди?», «Сыпь», «Давай». Скорее всего, на том тут все и держится, на грубости и шоке, который испытывает знаменитость, не встречая привычной лести. Но Горького рассказ не впечатлил. Может быть, он почувствовал здесь намек на себя и ему, знаменитому, показалось вдруг, что ему дерзит «мальчишка» Иванов, «кучеренок-поваренок», призванный вновь сделать Горького «гениальным».

А что могло не устроить Горького в рассказе «Вертельщик Семен», который в «придуманности» не обвинишь, ибо написан он на материале прекрасно известной Иванову жизни типографских рабочих? Конечно же, ненавистное Горькому страдание, которое претерпевает деревенский Семен среди молодых типографских мужиков. Не получив от него привычный «магарыч» на выпивку, они всячески мучают Семена, издеваются, как над гоголевским Акакием Акакиевичем. Семен бредет по улице и плачет то ли он, то ли тающие сугробы: «И были ль то слезы радости об измучившемся и нашедшем покой или же слезы о горе, горе, творившем самого себя – это было неведомо…». Кроме того, такой мистический финал, в духе модернизма, которого Горький не выносил. И совсем уж должен был быть непереносимым для Горького рассказ «Черт», явно отдававший Л. Андреевым. Пациента психиатра мучит мысль о лживости проповедников добра, талантливых только благодаря трусости в борьбе со злом. Относя борющиеся в нем «черное» и «белое» мировоззрения на счет засевшего в нем черта, пациент уже переключается на другое – на то, что он воплощает в себе «веселие» как отсутствие добра и зла и в конечном счете ту же ложь. Врач Носов проницательно видит, что все это досужие мысли обычного путаника, книжника, хаотически, неряшливо начитанного. Черт же легко лечится кружкой молока.

В чем же «горьковство» этих рассказов Иванова? Все оно – в герое рассказа «По Иртышу» бродяге по прозвищу Буран. В нем есть та сила, которая бывает от нереализованности, потенциал богатыря. И потому его вранье: «Из дворян города Семипалатинска», «учился в гимназии», «поступил в сельскохозяйственную школу в Павлодаре», «ездил с экспедицией в Тибет с восьми лет», «посвящен в чин ламы», «сделался техником сельского хозяйства» – несбывшаяся мечта о должном. Но мы-то знаем то, чего не знал тогда Горький: что в этом Буране соединились две личности – отца Иванова и самого Иванова. Задор и взбалмошность жадного до жизни Вячеслава Алексеевича, его казацкое удальство (вспомним саблю за джигитовку) отразились в Буране больше, чем в горьковском Челкаше, с которым поначалу тянет его сравнить. Так, наверное, подумал и сам Горький. Но Иванов здесь ностальгировал по своему Лебяжьему, любовно, поэтически описывая прииртышскую природу. Была у этого рассказа, по всей видимости, и еще одна задача – спор и состязание с почти одноименным рассказом Тупикова «На Иртыше». Это тот самый рассказ, где неприкаянный юноша Василий Несмелов повесился в приступе отчаяния. Была в этом не очень собранном, рыхлом рассказе вставная история о недолгой и неравной любви Василия к дочери начальника пристани Лизе, отравившейся без всяких объяснений. Собственно, так же, без повода, накладывает на себя руки и вконец осиротевший Василий. А в рассказе Иванова Буран влюбившуюся в него казашку, дочь бия, увозит с собой. Но их настигают, и девушка травится сулемой. Для Бурана это только эпизод, он и учительницу, которая нравится герою-рассказчику, тоже пытается соблазнить, но страдает от этого юноша (чуть не тонет), и спасает его все тот же Буран. Вот это лабиринт событий! Иванов не ищет простых решений, он от них, наоборот, уходит. Потому и «По Иртышу», т. е. по жизни, быстротекущей, изменчивой, а не «На Иртыше», как у Тупикова, где все статично, локально, узко, обречено на застой. Горький же почему-то переиначил его авторское название – сделав «На Иртыше». Муки беспочвенности Бурана (не был тем-то, не был там-то) – временные, Иртыш все унесет, все смоет. «Дед Антон» – рассказ тоже лебяженский, с родины, из родных краев, с самого дна этой милой провинциальной жизни. Тут и старый дед, мастерящий игрушечные кораблики, и дети, роящиеся вокруг старика, и местный богатей-лавочник, и молодая красавица, посватанная за атаманова сынка, и парни с гармошкой, задиристые, драчливые. Но стоило переругнуться деду накануне с лавочником, как его убили. Вот и сын, которому дед отписал свое имущество, тоже отца не любит. Но дед Антон не унывает, не жалуется, как вертельщик Семен, и все же погибает. И возможно, рассказ этот написан для Горького, для печати, для известности. А исходным стал похожий по названию рассказ Горького «Дед Архип и Ленька» (1894) из раннего творчества писателя. Действительно, сходство есть, но у Иванова как-то все ловко перекомбинировано. Дед Архип тут тоже умирает, но от того, что Ленька уличил его в воровстве и тем больно ранил: дед ведь для него воровал, «на жизнь твою… на всю… почил…» – говорит Архип. Мальчик его прощает, умирают оба, но в каких-то театральных декорациях.

А Иванов, окрыленный, строчил новые рассказы. Тем более что Горький обмолвился о том, что первый рассказ пойдет во втором сборнике произведений писателей-пролетариев. И Иванову хотелось увидеть напечатанным в Петрограде хотя бы один из двух одобренных Горьким рассказов. Сколько же можно для этого петропавловского «Приишимья»! Как характеризовал ее Иванов позже, «газета (…) бедная, прогрессивная, и (…) не платила мне ни копейки». Наоборот, он сам помогал ей, посылая туда, кроме рассказов, и «много корреспонденций»; «вел даже целый отдел, который назывался “Курганская жизнь” или что-то в этом роде». Заметим: для другого, казахстанского города давал сообщения о жизни своего, приуральского. Обещанный Горьким сборник вышел только в феврале 1918 г. вместо декабря 1916 г., и сильно ли он обрадовал Иванова, если в том же Петрограде уже произошло много событий невероятных? Как типографский работник, имеющий дело с газетными новостями, он узнал о свержении самодержавия одним из первых и как представитель того же рабочего класса вскоре вступил в политику. Еще не зная, во что это для него выльется. А было это чистое «удальство», по Горькому, молодечество! Но ему ли говорить: сам был хорош, и Иванов вполне мог брать пример с него.

Свои «университеты» Горький проходит в лавке Деренкова, излюбленном месте революционных народников, дружит с одним из самых отчаянных из них – М. Ромасем, затем с народовольцем А. Калюжным, попадает в тюрьму за протест и демонстрацию против насилия. С 1905 г. все еще серьезнее: сближается с большевиками, арестовывается, бежит в Америку, потом на о. Капри. А потом покатилось: знакомство с В. Лениным, роман «Мать», участие в партийной школе с А. Богдановым и А. Луначарским, выступление вместе с ними против Ленина – писатель стремительно политизировался. Основал сначала журнал «Летопись», открыто выступая против войны, к неудовольствию правительства. Потом возглавил газету «Новая жизнь», о которой Иванов уже знал (см. воспоминания о К. Худякове) и которая стала целым явлением, даже движением и в революционной России, и в ее партийной жизни. Февральская революция 1917 г. дала волю прежде немыслимому; для Горького она стала исполнением его давней мечты – культа культуры, образованности, знания для всех, а не для элиты. При этом подлинным «творцом культуры» являлся для него рабочий класс, его лучшая, передовая часть. В союзе с народной или вышедшей из народа демократической интеллигенцией, как сам Горький, писатель-самоучка, не имевший образования. Как и Иванов тоже.

Неслучаен поэтому интерес Горького к писателям – выходцам из народа, самоучкам. Еще на Капри, сразу после революции 1905 г., он получал письма и рукописи с немудрящими сочинениями самых что ни на есть простых людей. Все их прочитывал, часто и отвечал, обдумывал. А потом, когда их накопилось много, взял и написал статью «О писателях-самоучках». И не просто статью – целое исследование, настолько все это близким ему было. Любопытно в этой статье увидеть самую большую цитату – выписку из письма одного, не названного сибиряка, «человека страшной жизни», и узнать, что он «ходил в Семипалатинск на Святой ключ Абалакской Божьей Матери просить исцеления от глухоты». Те же места, где «ходил» и Иванов! В пору отступления колчаковской армии он увидит, как проносили эту икону по Омску, и напишет лучшие свои стихи. Помогли ли они ему тогда, мы узнаем позже. И хотя таких ужасов Иванов не испытал (пьянство родителей и сестер, мужья, зверски их бившие, младшая сестра, попавшая в публичный дом и т. д.), страсть к литературе у них оказалась общей, спасшей их от горькой участи бродяг. И оба не прошли мимо политики, и Иван Тачалов (так звали того сибиряка) тоже плохо знал участвовавшие в революции 1905 г. партии. А Иванов после февраля 1917 г. знал политику и того меньше. Вот что значит «самоучки»! И первые свои рассказы Иванов увидел напечатанными также в сборнике самоучек – втором «Сборнике пролетарских писателей», редактировавшемся Горьким. Иванов писал: «Мы вовсе не собирались быть петербургскими или московскими писателями, и высшей нашей мечтой была мечта открыть где-нибудь в большом сибирском городе издательство, которое печатало бы журнал с нашими произведениями, а может быть, и книги».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов