Полная версия:

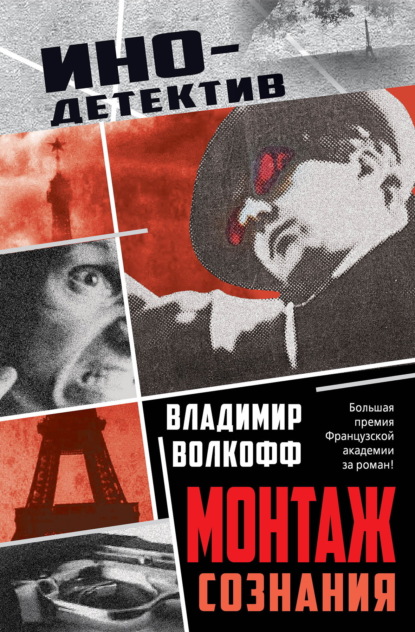

Монтаж сознания

– Да садитесь же, Яков Моисеевич, вот сейчас мы все трое и познакомимся.

Питман огляделся, третьего не было в комнате, если не считать висевшего на стене портрета Феликса Эдмундовича… но он был везде, ни одно помещение ГБ не ускользало от его пронизывающего взгляда.

– Скажите мне сначала, что вы думаете об этой мысли, одновременно великодушной и, как бы сказать, незаконной?

– Какой мысли, товарищ генерал?

Он говорил «генерал», потому что не было для него выше звания, но он еще никогда не видел такого вежливого генерала.

– Которую я только что высказал: «До того, как я обагрил кровью меч, противник сдался». Что вы об этом думаете?

Вопрос был опасным даже для тех, кто обычно думал, как положено думать. Быть может, Ленин что-то написал об этой идее, а Питман забыл. Чувствуя свою вину, Питман схоронился за жалобно-тягучим «я не знаю, товарищ генерал».

Человек, прозванный Сталагмитом, сказал:

– Слушайте, прежде чем встретиться с товарищем Сунь-цзы, мы примем несколько предварительных решений. Мы с вами слишком культурны, как говорят обычно люди, лишенные культуры, чтобы ежеминутно выставлять друг перед другом свою политическую веру. Так что перестаньте, любезный Яков Моисеевич, называть меня товарищем. Затем, мы слишком привязаны к правде о вещах и людях, чтобы придавать значение излишним и поверхностным социальным наслоениям. Значит, бесценный мой Яков Моисеевич, прекратите величать меня генералом. И наконец я осмелюсь звать вас Яковом Моисеевичем, сам же пожелаю, чтобы вы оказали мне честь называть меня Матвеем Матвеевичем.

– Никто, товарищ генерал, вас так не называет.

– Драгоценнейший мой Яков Моисеевич, окружающие нас товарищи являются надобностями, бесценными надобностями, но им нечему учиться у Матвея Матвеевича, а Матвею Матвеевичу нечему учиться у них. В этих обстоятельствах они могут меня называть, как Бог на душу положит: мне наплевать. Если мне скажут: иди сюда, Иванушка-Дурачок, – пойду, если сердце подскажет. Слышали вы об Эйнштейне?

И он добавил с молниеносной, тут же исчезнувшей иронией:

– Успокойтесь, я не собираюсь его арестовывать.

– Да, Матвей Матвеевич, я слышал об Альберте Эйнштейне. Нет уверенности, что его учение соответствует основополагающим положениям марксизма-ленинизма.

– Ничего – будет соответствовать. Сделаем, что нужно. Ну так вот, изумрудный мой Яков Моисеевич, этот Эйнштейн как физик, я и некоторые другие как стратеги – ведь мы составляем некий ареопаг, в который, даст Бог, и вы войдете – открыли закон относительности в военном искусстве. Сунь-цзы сказал: «В искусстве войны высшей изощренностью является атака на планы противника». Только у Сунь-цзы не было возможности проявить на практике свой гений.

Питман осмелился спросить:

– Почему?

– Потому, Яков Моисеевич, серебряный мой, что Сунь-цзы коптил небо приблизительно две с половиной тысячи лет назад. Ну-с… а мы можем, у нас есть все возможности и средства напасть не только на планы генштаба, что было бы чепухой, а на все планы врага, начиная от планов, касающихся рождаемости, до литературы, от секса до религии. Дай только Бог, чтобы мы правильно использовали эти колоссальные возможности.

Внезапно Абдулрахманов встал, вернее, самовоздвигся. Он возвышался, как башня. Он повторил голосом, каким поют в церкви:

– До того, как я обагрил кровью меч, противник сдался. Знаете ли вы что-либо более изысканное и вместе с тем действенное? Да, давайте-ка решим одну проблемку. Я знаю о вас все, что можно знать. Если б вам дали свободу действий, вы, вероятно, не испугали бы этого старого осла, и он теперь ревел бы себе на Лубянке. Вся вина на этой суке, непременно желавшей обагрить свой меч. Я ему покажу, где раки зимуют. А если у вас кишка тонка…

Питману захотелось оправдаться:

– Не то чтобы мне стало его жаль. Но бороденка была на тротуаре. Такая жалкая бороденка…

– Вам – бороду, другому – другое: неважно. Если бы наши качества измерялись крепостью наших кишок, никогда Генрих IV не стал бы французским королем. Я набираю людей и остановил свой выбор на вас.

Он произнес последнюю фразу с невероятной алчностью. Стоя, странно положив маленькие руки на стол, Абдулрахманов напоминал готовящегося к нападению птеродактиля.

– Я очень польщен, Матвей Матвеевич.

– Зря. Чем вы можете гордиться? Тем, что вы – брюнет и несколько близоруки? Нет, у вас есть качества, нужные для создаваемой мною новой шарашкиной конторы. Подумайте чуточку, алмазный мой Яков Моисеевич. Легко ли найти среди нас людей, наделенных необходимым мне качеством: способностью вызывать симпатию? Храбрых, верных, хитрых, жестоких среди наших товарищей много, но вот способность поставить себя на место другого, влезть в его сознание, добраться до подсознания?.. Посмотрите. – Абдулрахманов обошел стол, взял Питмана за плечо и, как мальчишку, подвел к висевшей на стене деревянной доске. На ней были вырезаны, подражая форме китайских иероглифов, следующие слова:

1. – Дискредитируй Добро

2. – Компрометируй вождей

3. – Поколеби их веру, предавай их презрению

4. – Пользуйся подлыми людьми

5. – Дезорганизовывай власть

6. – Сей раздор меж гражданами

7. – Настраивай молодых против старых

8. – Осмеивай традиции

9. – Нарушай снабжение

10. – Услаждай сладострастной музыкой

11. – Насаждай разврат

12. – Будь щедрым

13. – Будь осведомленным

Абдулрахманов сказал снисходительно:

– Таковы тринадцать заповедей, которые я извлек из Сунь-цзы. Я их выгравировал на этом твердом оливковом дереве, чтобы они лучше врезались в память.

Питман поднял глаза на этого человека, который, казалось, жил согласно им же созданным законам. С бледно-темной кожей, со снарядообразной головой, острие которой уносилось в небо, с руками черкесской княжны, с огромными ногами, словно ввинченными в пол, с восточной своей фамилией и с разговором, пришедшим из прошлого века, Абдулрахманов показался ему как бы компендиумом Советского Союза или, вернее, того, что называлось ранее Российской империей.

– Искушенные в военном искусстве побеждают армию противника без сражения. Они берут города без штурма и совершают государственные перевороты без долговременных операций… Какая утонченность! Какая красота! Конечно, этот идеал не может, принадлежать нашим профессиональным воякам, которые как раз и стремятся к штурмам и долговременным операциям, иногда, чтобы набрать званий и орденов, иногда – просто для удовольствия. Но мы, Яков Моисеевич, золотой мой, мы здесь не для удовольствия. Мы здесь для того, чтобы взять весь мир в ежовые рукавицы. Вот где, как у нас говорят, собака зарыта. Вас это интересует?

Не дожидаясь ответа Абдулрахманов продолжал:

– Я создаю в главном первом отделе группу Д. Мне нужен ответственный за Францию работник. Наши методы несколько эзотеричны, но вы научитесь по ходу дела. Как только станет возможным, попудрим вам погоны звездочками – чтобы произвести впечатление на дураков. Вы молоды, и поначалу это подействует на вас самого: но не попадите в ловушку. Звездочки лишь средство, не цель. Вот чего не могут понять наши вояки. И в погоне за этими звездочками они непременно хотят обагрить кровью свой меч. Но Сунь-цзы говорит и повторяет: В войне наивысшим достижением является захват страны противника в полной ее сохранности; уничтожение ее есть крайнее средство. Мы именно это и сделаем во Франции, рубиновый мой Яков Моисеевич, мы заполучим ее невредимой.

Через неделю после этой встречи Яков писал своей невесте: «Эличка, сахарная моя, я встретил самого изумительного человека в мире. Он Карл Маркс и Дед Мороз в одном лице. Ты, конечно, понимаешь, что в этой шутке нет и следа неуважения, наоборот. Он меня научит многому; чему именно я не могу написать даже тебе. Скажу только, что смогу потом делать людям добро, не принося, как это часто бывает, вместе с тем и боль. Теперь о главном: мне дали звание капитана, и, как только я получу отпуск, мы сможем пожениться. Надеюсь, это произойдет скоро. Напиши, что и ты надеешься, плутовка моя».

Получив, с повышением, назначение в отдел Д, Питман вновь смог пожимать столько рук, сколько хотел. Будучи от природы добродушным, он простил товарищам плохое к нему отношение, но не стал искать с ними встреч: он углублялся все более и более в свое чрезвычайное задание и был обречен, не столько из-за окутывающей его тайны, сколько из-за вытекающей из специфики задания некоммуникабельности, – на все растущее одиночество. Это одиночество, впрочем, он не осознавал, так много света и тепла находил в приветливости, которой его с первого же дня одарил Матвей Матвеевич. По ту сторону служебных отношений этих людей объединит впоследствии редкая многолетняя дружба, в которой расстояние между поколениями создавало благоприятные для обоих различия.

Генерал-майор Абдулрахманов – он в конце концов открыл свое звание – интересовался, среди тысячи прочих дел, возвращенцами. Быстро перелистав содержимое папок, он ткнул пальцем в дело Дмитрия Александровича Псаря:

– Познакомьтесь с сыном. Затем мне подробно все расскажете.

Месяц спустя Питман отчитывался: молодой Псарь, шестнадцати лет, оказался парнем умным, самолюбивым, замкнутым. Любил литературу и прекрасно говорил по-русски. Он не высказывал никакой враждебности к преподавателям марксизма-ленинизма, но явно скучал на уроках. На вопрос, для чего он подал вместе с отцом просьбу о предоставлении ему советского гражданства, ответил: «Хочу вернуться».

Абдулрахманов потребовал фотографию молодого Псаря и сразу воскликнул:

– Он красив и чудесно подойдет!

Для Питмана женская красота не много значила, а уж мужская и подавно. Да и какая могла быть связь между приятной внешностью и законом относительности в военном искусстве? Но он скрыл свое удивление.

Абдулрахманов откинулся в заскрипевшем под ним кресле:

– Ну-с, что вы об этом думаете?

– Если вы рассчитываете сделать из него агента влияния, Матвей Матвеевич, то он не подойдет.

– Почему? Впрочем, продолжайте.

– Как вам сказать. Он не был и никогда не будет нашим. Я попытался идеологически обработать его, как это рекомендует пособие „Vademecum”. Так знаете ли, что он сделал? Он выучил наизусть основные главы «Капитала». Наизусть! Какая наглость!

– Яков Моисеевич, золотой мой, как приятно иметь дело с умным человеком! И все же я вас попрошу поусердствовать. Пусть этот молодой человек станет вашим другом, вернее, станьте вы его другом. Обласкайте его, узнайте самое его уязвимое место. И не забывайте, что кошек не гладят против шерсти.

Питману понадобилось некоторое время, чтобы «зацепить объект в человеческом плане» (технический термин). Он водил его на несоветские фильмы, приглашал в кафе, в которых пытался не опьянеть, говорил с ним иногда о России, но никогда – о марксизме, в общем, как он называл это на собственном жаргоне, «дразнил тоску по березкам». И ему удалось выудить несколько откровений.

Александр испытывал к отцу противоречивое чувство восхищения, смешанного с презрением, по матери не скучал, французов, «эту мелкобуржуазную нацию», – терпеть не мог. Он писал стихи и даже прозу – дал Питману несколько своих произведении и признался, что мечтает стать великим писателем. Что же касалось возвращения, он к нему относился, как к священной надежде, но как будто понимал лучше, чем отец, что исполнение ее дело хрупкое и далекое.

Абдулрахманов прочел его «Четыре времени года» и один из «Рассказов дяди Степы».

– Я считаю его прозу талантливой, в особенности для мальчишки, родившегося за границей. Стихи мне кажутся более слабыми. Яков Моисеевич, оформьте-ка мне его «окружение».

Питмана удивило, что его начальник упорствует в стремлении что-то выжать из этого сухого и корявого побега. Но он «оформил».

У отдела была длинная рука. Несмотря на общие запреты, касающиеся прямой эксплуатации «местных кадров», нужные контакты были налажены на высшем уровне, и однажды некий неизвестный, «друг папы», появился, чтобы спросить у молодого Жоржа Руша, что он думает о беляке-однокласснике.

– О, месье, трудно с ним, с этим русачком: всюду-то он первенький.

– Ты его недолюбливаешь?

– Нет, ничего дурного про него не скажешь, доносить – не доносит… Но, понимаете, всегда «Первый Псарь» – начинает действовать на нервы. И, конечно, его прозвали Царем-батюшкой…

– В общем, вы его достаете.

– Э, нет, опасаемся.

– Чего?

– Того. Он бьет редко, но если возьмется, то от души. Сильнее его только Королер, да и то жидковат…

Преподаватель французского языка, коммунист, сухой маленький ворчун с туго повязанным галстуком, также подвергся допросу:

– Расскажите о ваших учениках.

– О каких?

– О всех.

Преподаватель говорил долго; он был польщен тем, что обратились именно к нему.

– Это все?

– Есть еще отличник, но он из русских беляков. Верит в боженьку и все такое.

– Умен?

– Да. Но поэтишка совсем никудышний. Замкнут. Живет в прошлом.

Абдулрахманов выслушал отчет Питмана:

– Старый осел! Хотя, нет, кое-что он правильно подметил. Поговорите-ка подольше с вашим юным питомцем о Боге. Да, теперь другое. У вас, кажется, есть невеста? Как ее зовут?

– Электрификация Баум.

– Конечно: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Вы ее зовете Электрой?

– Эличкой, Матвей Матвеевич.

– Эличкой? Очаровательно. Поговорите, друг мой, об Эличке с этим мальчиком. Это с моей стороны личная просьба. И говорите с ним почаще о его отце: посыпайте рану солью. А в один прекраснейший день спросите, согласится ли он служить нам и в какой мере.

Питман заговорил о Боге, и Александр ответил:

– Мы с ним в ссоре.

– Но вы верите в Его существование?

– Э нет, это доставило бы Ему слишком большое удовольствие.

Питман заговорил о Дмитрии Александровиче.

– Морской офицер, который занимается исключительно драянием палубы, – резонерствуя, заявил сын, – к тому ж, есть отклонение от нормы. Кроме того, французы тут явно дали маху: из России импортирован уникальный человеческий материал… А как они его использовали?

Питман постепенно разоткровенничался: он влюблен, он женится, у него будет много детей. На лице Александра застыла ирония: лишь он был наделен столь тонким душевным восприятием, чтобы понять и ощутить истинную любовь.

– Вы хотите вернуться. Но вы понимаете, не правда ли, что, возможно, нашей родине будет нужно, чтобы вы остались работать здесь. Есть ли у вас представление о работе, которой…

Александр мрачно ответил:

– Да, есть у меня некоторые идеи.

Он явно относился к возможности остаться во Франции без всякого энтузиазма.

Прошло немного времени. Абдулрахманов, никого не предупредив, исчез из посольства. Питман забеспокоился. Обычно ГБ, прозванная самыми интеллигентными ее членами „patria nostra”, действительно защищала своих, даже против партии, но все ж не всегда успешно – бывало, и не раз, что видные чекисты гибли-исчезали по никому не известным причинам. Однако вскоре полученное письмо успокоило чувствительного Якова. Орфография письма была современной, лишенной реакционных старорежимных букв, но сам почерк, четкий, аккуратный, изящный, почти печатными буквами, мог принадлежать чиновнику еще имперских времен.

«Дорогой Яков Моисеевич, неотвратимое свершилось: я попал в Консисторию тех, кого мы официально называем Концептуалистами, но кого наши юные товарищи с юмором прозвали Шапками-Невидимками. Так знайте, что отныне у вас среди Шапок-Невидимок есть друг.

Увы, прозвище это во многом соответствует действительности: мы знаем так много о прошлом, настоящем и будущем, что нам более не разрешается покидать пределы Союза. Эта чрезмерная честь лишит меня, следовательно, удовольствия видеть вас столь часто, как я бы того хотел. Так что нужно вам будет пойти к Мохаммеду, так как Мохаммед не может идти к вам. Я пользуюсь случаем, чтобы вам признаться с высоты моего нового величия: мое настоящее имя-отчество Мохаммед Мохаммедович. Оно скрывалось, дабы не смущать разум наших коллег, думающих, что для того, чтобы быть хорошим большевиком, нужно быть плохим христианином.

Для вас пришло время пройти курсы агентов влияния как для того, чтобы теорией укрепить набранный вами за время работы опыт, так и для обеспечения будущего продвижения по служебной лестнице. Я вас прошу также подготовить список фамилий, приблизительно пятнадцать кандидатов на различные посты агентов влияния во Франции. Из них мы выберем, мне думается, шесть-семь, которых затем подготовим к деятельности, наиболее соответствующей их способностям. Избегайте кандидатов русского происхождения, за исключением Псаря – его вы включите в список. Я предугадываю в нем нужные нам таланты.

По окончании курсов вы получите, разумеется, отпуск – советую вам провести его здесь, в Союзе. Таким образом я смогу насладиться вашим обществом, а вы – женитесь на прелестной Эличке. Вы ее затем возьмете с собой во Францию: она помешает вам волочиться за юбками и попасть под влияние какой-нибудь картавой Мата Хари».

Отделу Д было обещано великое будущее. За десять лет ему было суждено превратиться в независимое управление А, а членам его Консистории получить большое влияние и власть.

Но пока отдел лишь отчуждался от плебса ГБ; крытый проход соединял синий дом графов Ростопчиных, в котором был размещен отдел, с домами-близнецами на площади Дзержинского: один бывший до революции страховым обществом, в подвалах которого собственно скрывалась Лубянка, и другой, строительство которого заканчивали немецкие военнопленные – в нем готовилось разместиться руководство учреждения, насчитывающего более ста тысяч человек.

Среди лепного орнамента, позолоты, торшеров и деревянных инкрустаций особняка Ростопчиных генерал-майор Абдулрахманов был как дома. В его бюро единственной уступкой собратьям был огромный портрет монаха-атеиста. С его смерти прошло четверть века, а большие скулы, сжатые, как тиски, зубы (они угадывались под мягкими сердечкообразными губами), большие усы, кривая бороденка, веки, давящие на глазные яблоки, и взгляд – продолжали гипнотизировать мир. На золоченой доске под портретом Феликса Эдмундовича Дзержинского было выгравировано: «Верный рыцарь пролетариата, гроза буржуазии, великий сын революции». Доска из оливкового дерева с текстом Сунь-цзы висела напротив.

– Сын мой, я счастлив вас видеть, – сказал Абдулрахманов. – Я приготовил для Элички эти безделушки – мой свадебный подарок.

Обсуждение французских кандидатов заняло около месяца, который счастливым образом приплюсовался к отпуску капитана Питмана. Нужно было обеспечить пост будущему депутату, будущему епископу, некоммунистическому профсоюзному руководителю, кинорежиссеру и журналисту. Однажды в конце рабочего дня, когда решения были наконец приняты, Мохаммед Мохаммедович Абдулрахманов, распорядившись подать чай, заговорил об Александре Псаре.

Ночь покрывала город, под загорающимися фонарями она приобретала сиреневатый оттенок. Чай дымился в стаканах с серебряными подстаканниками. Питман с удовольствием думал, что через часик-два выскочит на улицу, мороз ущипнет его за нос, и он, как мальчик, побежит по снегу и найдет приют в уютно натопленной квартире Баумов.

Абдулрахманов стал тяжело, словно статуя Командора, ходить по огромному, покрытому многоугольным рисунком, ковру.

– А вы знаете, что они из моего родного края? Вот этот синий бухарский ковер, Яков Моисеевич, – он заложил руки за спину. – Я прочел ваш отчет о Псаре и полностью согласен с вами, за исключением того, с чем полностью несогласен. Если вы подчиняетесь моему Vademecum, то у вас все получается правильно. Вся загвоздка в том, что нужно научиться, и я надеюсь, что вам это удастся, не слушаться Vademecum.

Вы не просто честолюбивый молодой офицер, вы прежде всего человек, стремящийся служить верой и правдой. Естественно, вас гложет тревога. Я хочу вас освободить от нее. Я предсказываю вам удачную карьеру, вы сами станете Шапкой-Невидимкой и будете одним из тех, кто исподволь готовит нашу политику, следовательно, будущее мира. Считайте меня старой гадалкой или астрологом в звездном колпаке и каждый раз, когда сомнение в самом себе охватит вас, вспоминайте мои предсказания и наполняйтесь уверенностью в свои силы.

…Ну-с, а теперь зарубите себе на носу следующее: у вас, Яков Моисеевич, есть ужасающий недостаток…

– Какой, товарищ генерал?

– Вы не умеете свободно мыслить, вы стараетесь действовать там, где за вас все должно сделать земное притяжение.

Я вас взял, потому что, будучи салагой, вы еще не успели уничтожить в себе жалость и юмор. В нашей огромной организации только мы в нашем отделе имеем право на юмор и жалость, более того, только у нас они – необходимость. Без жалости, являющейся пониманием другого, мы – ничто. Без юмора, являющегося пониманием себя, мы неизбежно попытаемся стать Всем. Культивируйте ваши жалость и юмор, Яков Моисеевич, пытайтесь освободиться от самого себя. Другим непосредственная работа приносит успех. Нам же нужно смотреть со стороны, быть великодушными, широкими.

Вы мне даете отчет на тридцати страницах о Псаре, в котором приходите к прежним выводам. Ладно, если это просто ослепление: все мы делаем глупости. Но если это боязнь отказаться от своего первоначального суждения… он не большевик, говорите вы, он не авторитетен.

Прежде всего он красив, и на промежуточных должностях нашего ремесла (к счастью, не на вашей, ни на моей, мы птицы более высокого полета) это имеет неоценимое значение. Кроме того, я пошел взглянуть на него во время одного из вечерних уроков в посольстве и почувствовал в нем большую силу. Но она – узник. Вы помните сказку, в которой, чтобы стать неодолимым, Кощей прячет свою смерть в мешок и бросает его на дно океана? Так вот, достаточно нырнуть и высвободить бедняжку – и конец Кощею. Для Псаря наоборот: это его жизнь спрятана в мешке на дне моря. Я вас призываю ее спасти и превратить в солнышко.

Для начала пускай пройдет экзамен по авторитетности. Дайте ему задание, простое и ясное, ограничьте его школой или даже его классом. Если он его не выполнит (я в это не верю), то я откажусь от всех на него видов. Это задание не должно быть политическим, оно не должно и попахивать марксизмом: я хочу Псаря потому, что в конце концов его происхождение неизбежно внушит доверие властям на Западе. Более того, еще и потому, что он – не настоящий большевик. Для его будущей работы быть настоящим большевиком было бы только помехой.

В этом деле, согласен с вами, нелегком, вы, Яков Моисеевич, серебряный мой, допустили ошибку. А ведь Vademecum твердит по этому поводу: влияние всегда осуществляется с помощью посредников. Исключительно игра этих, находящихся на нужных местах, посредников позволяет поразить мишень-общество стрелой-мнением. Мы не занимаемся пропагандой, этим важным, но примитивным делом, ибо такие умы, как ваш или мой, не могли бы подчиниться свойственной ей окаменевшей дисциплине. Нам нужно опереться на сопротивление Псаря, не ослаблять его. Важнее всего выяснить, будет ли он нам верен, поэтому необходимо проанализировать возможные причины, по которым он примет предложенную нами работу.

В этом смысле ваш отчет дает два положительных ответа. С одной стороны, молодой Псарь, обуянный стремлением к власти, будет служить тем, кого он считает будущими победителями – нам. А с другой стороны, имеется его желание вернуться. Так вот, я думаю, что эти два фактора, уживаясь в столь сильном характере, могут стать достаточно мощной пружиной, чтобы сделать жизнеспособным задание, которое я имею в виду. В общем-то, агент влияния и не должен делать сверхчеловеческих усилий, он стоит над опасностями, он работает в открытую, на виду у всех, ему не угрожают ни пытки, ни гибель. Против кого Псарь должен бороться? Против французов, которых он терпеть не может. Почему он их терпеть не может? Потому что они свидетели, вернее, виновники падения отца, потому что они к нему самому относятся с насмешкой, потому что они обманули надежды, которые эмигранты на них, французов, возлагали, потому что они, наконец, дали немцам себя разбить. Псарь, я думаю, может ненавидеть лишь то, чем не восхищается, и только то, что видит ежедневно – столь раздраженная у него душа. Вы опасаетесь, что он недостаточно с нами солидарен, потому что мы его классовые враги. Но мы по крайней мере русские: окружающие его буржуа для него такие же классовые враги, как мы, но с той разницей, что они – французы.

Вы можете, вероятно, подумать, что я люблю играть с огнем, что, желая заставить на нас работать чистокровного отпрыска наших потомственных врагов, я наслаждаюсь риском. Но ведь без этих удовольствий наша профессия была бы столь же серой, как и любая другая. Да и кроме того, я для него кое-что подготовлю, будет меня помнить, этот аристократ, согласившийся запачкаться общением с нами ради возможности свести личные счеты. Конечно, мы его заставим поверить, что он может вернуться, когда захочет, что мы развернем красную дорожку перед его высокопревосходительством. На самом деле, когда мы его выжмем как лимон, то бросим кожуру к ногам Франции. Если он осмелится хвастать, что был нашим агентом, нам от этого будет не холодно и не жарко: к тому времени наша тактика все равно будет уже известна специалистам; что же касается общественного мнения, мы устроим так, что оно откажется верить в ее существование. Что, слишком гладко? А как действует Князь мира сего? Никогда у него не было таких успехов, как с тех пор, что он заставляет людей не верить в свое существование. Предположим, я ошибаюсь, и Псарь напишет мемуары. Он в таком случае только докажет, что мы в течение тридцати лет направляли французское общественное мнение: от этого лишь усилится паника, которая наверняка охватит Запад к двухтысячному году. Нет, нет, Яков Моисеевич, нам нечего опасаться Псаря, нужно только предпринять все необходимое, чтобы он нас не бросил на середине пути. Намотайте это себе на ус.