Полная версия:

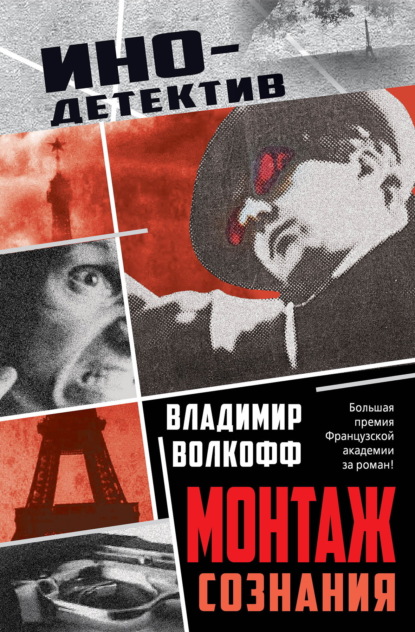

Монтаж сознания

Наконец, существовал видимый и ощутимый признак этого возрождения нашей России, ее внутреннего восстановления. Правда, он касался в основном военных, но разве эмиграция не была по своему призванию военной? Да и признак этот стоил столько жизней и страданий, что даже для умов, не склонных придавать большое значение внешним признакам уважения и почетным символам, этот обшитый материей и прикрепленный к плечу с помощью медной пуговицы картонный прямоугольник обрел такое значение, какое имели в иные времена кресты той или иной формы, кокарды того или иного цвета, береты, фески, татуировки, короче – вся та знаковая система, что дает резкое отличие одних групп людей от других. Еще при старом режиме сорвать погоны с офицера означало его обесчестить. При новом – красные аккуратно вырезали ножами погоны на плечах военнопленных офицеров. Не желая рядиться в беспогонный мундир, царь, будучи узником, не снимал черкески, которая, по счастью, была уставно лишена погон. Но вот с 6 января 1943 года для сухопутных войск и с 15 февраля для военно-морских сил – красные проходили торжественным маршем – в ряды по сорок восемь! – имея на плечах это рыцарское посвящение. Полный ностальгии тиран, которому дали на одобрение ряд эскизов нового парадного обмундирования, выбрал отличающийся всего двумя пуговицами от мундира времен своей молодости. Мы были не столь мелочными, чтобы ополчаться против двух пуговиц. Возрождался из пепла погон; некоторым из нас можно простить веру в возрождение цивилизации, которую этот погон вселял. Кошмар, грезили мы, кончился. К причинам надеяться прибавилась – амнистия. Правительство позволяло своим вчерашним врагам вернуться к себе домой. Амнистия – великодушное слово, имперское. Дело, казалось, шло не о помиловании, а о вычеркивании из памяти всех былых конфликтов. Победители и побежденные будут вместе, плечом к плечу, служить родине. Первым записался «возвращенцем» – сразу создали нужное словечко – один митрополит, которого трудно было заподозрить в потакании Антихристу: он открыл в Париже Православную духовную академию; это он помешал тому, чтобы собор Святого Александра Невского был отдан советам, которые хотели превратить его в кинотеатр. Символически митрополит Евлогий получил советский паспорт номер 1. Но он умер до того, как покинул Запад, и позже некоторые увидели в этом руку Провидения, но пока факт оставался фактом: один из духовных вождей Белого движения пошел по пути примирения.

Первая партия «возвращенцев» села, с радостью в сердце, со слезами на глазах, в поезд на Северном вокзале Парижа. Не без тревоги ждали мы от них весточки, даже самые убежденные среди оставшихся не были уверены, что их друзей не расстреляют на границе. После нескольких месяцев молчания пришли письма. Амнистированные были разбросаны по стране; их отправили на физические работы; они ничего не просили, только иногда шерстяные рукавицы и шапки. Казавшаяся неискупимой гражданская война как будто поглощалась историей. И другие кандидаты на возвращение позвонили в некогда проклятые ворота бутылочного цвета на улице Гренель, 79.

Одного из них звали Дмитрий Александрович Псарь или лейтенант второго класса Псарь, как он любил представляться.

Дмитрий Александрович был маленьким человеком лет пятидесяти. Он хотел верить в то, что был царским офицером; на деле он дал присягу только февральским марионеткам, что, в данном случае, облегчит ему в будущем отношения со своей совестью. Монархист скорее из верности, чем по убеждению, он воевал в армии Врангеля и после поражения умирал от голода в очень хорошем обществе на турецком острове, носящем странное название Антигона. Нужно было уезжать. Но как? Куда? Некоторые мечтали об Америках – они думали о будущем и еще, что солнце ходит с востока на запад; другие с нежностью вспоминали свою фройлейн, учившую их в детстве «„der, die, das»; Псаря, как многих, манила Франция.

И не только потому, что он говорил по-французски, как по-русски, что его детство было убаюкано рассказами графини де Сегюр, что он романтически восторгался Наполеоном. Франция была для него лучшим союзником – она не могла забыть отданных по ее просьбе на гибель под Танненбергом двух русских армий; безумное великодушие, единственное в своем роде решение в истории, позволившее Жоффру спасти Париж.

Прибыли барышники с картонными папками, полными контрактов. Им не пришлось много трудиться: для голодных обитателей Антигоны любое предложение было заманчивым. За предложением стояло девять миллионов убитых, за просьбой – «я умираю от голода», – так что можно было легко договориться.

Лейтенант Псарь согласился стать в Ардеше конюхом. Не будучи наездником, он знал, что ухаживать за лошадьми не унижение, и это – он был лишь в начале своего горестного пути – было для него еще важно. Франция оказалась менее благодарной, чем он ожидал. Вместо того, чтобы вспомнить Танненберг или хотя бы экспедиционный корпус, который дал себя уничтожить в Шампани, дабы показать союзникам, как русские умеют умирать, его начали с горьким упорством упрекать по поводу непогашенного русского займа.

– Да! Хороша была ваша Россия! Она мне стоит сбережений целой жизни.

Вначале Псарь чувствовал такую неловкость, что готов был, если бы карманы не были пустыми, возместить этим добрым людям понесенные ими убытки; к счастью, его работодатель его кормил, но не платил ему.

– И вообще, – повторяли завсегдатаи маленького бистро Шомерака, – когда вам, русским, надоела война, вы смылись!

Псарь пытался тогда объяснить, что ни он, ни его император не были ответственны за Брест-Литовский сепаратный мир, подписанный Троцким, что если бы царь совершил подобное, он был бы, вероятнее всего, еще жив, что истинная Россия не может быть обвиненной в том, что бросила своих союзников на произвол судьбы: наоборот, это революционеры-интернационалисты, подкупленные рейхсмарками, выступили против Антанты. И когда Псарь пытался им доказать, что, если бы, как этого требовал Фош, союзники поспешили на помощь монарху, столько для них сделавшему, – к этим выложенным на цинковую стойку облигациям вернулась бы их ценность, – ему отвечали полуизворотливо, полудобродетельно.

– Все так произошло, потому что вы были боярин, а народ несчастен.

Дело было ясным.

Дмитрий Александрович не был боярином, но он также не имел привычки работать на поле. Он был конюхом только по должности: его на деле наняли батраком, а он никогда в жизни не поддевал вилами вязанки весом приблизительно в половину своего. Моряк шатался, спотыкался, а крестьянин, нанявший по дешевке экзотическую рабсилу, недобро наблюдал за ним. Произошла сцена, во время которой фермер пригрозил батраку ударить его ногой ниже спины. Так как у батрака не было ни перчаток, ни визитной карточки, ни свидетелей, он был вынужден устно вызвать своего работодателя на дуэль; вызов был энергично отклонен. Истратив последние сантимы на покупку билета третьего класса и все сомневаясь, был он или не был опозорен, Дмитрий Александрович потянулся к магниту эпохи – Парижу.

У этого магнита было два непримиримых полюса: префектура полиции и заводы Рено, по-простому «Ре-на-улт». Чтобы получить работу, нужно было разрешение, но, чтобы получить разрешение, нужно было иметь работу. Результат: не только жили впроголодь, но иногда доставлялись на границу и вышвыривались в соседнюю страну, которая, в свою очередь, отправляла за свою границу, и т. д. Дилемму работа – разрешение на работу решил для Дмитрия Александровича один понятливый француз, выписавший десятки разрешений на работу различным секретаршам, домашним учителям, интендантам, гувернанткам, компаньонкам, целому фиктивному персоналу, которому отнюдь не было суждено топтаться в тесной усадьбе этого нищего помещика.

В шутку записанному как учитель музыки, Дмитрию Александровичу, который не знал и до-ми-соль, удалось заполучить благоволение префектуры. Благоволение так себе. Драгоценное удостоверение личности трудящегося было выдано лишь на год. Чтобы его продлить, нужно было отправиться в префектуру и простоять долгие часы в очереди: рабочий день был потерян. Занимающийся иностранцами ворчливый чиновник спрашивал:

– Ну? Не понимаете по-французски?

И в конце концов выписывал квитанцию, указывающую, что иностранец просит продлить ему удостоверение личности. Когда несколько недель спустя приходила по почте повестка, все начиналось сначала: метро, очередь, неоплаченный день, ворчливый чиновник и в конце пути бесценный кусок картона гармошкой с фотографией в профиль («правое ухо должно быть обнажено и глаза подняты вверх»).

В первый же год апатрид Дмитрий Псарь забыл вовремя продлить свое удостоверение личности. Скандал. Виновный будет отдан под суд. Он, который довольно спокойно шел в атаку, заболел от одной мысли предстать перед судьями: он ожидал процесса, подобного карамазовскому, и готовил свою защиту, в которой определенную роль должно было играть сражение под Танненбергом. А ему только сказали назвать свою фамилию и год рождения; то, что среди обвиняемых – их было не меньше сотни – он встретил знакомых, его несколько успокоило. Штраф, к которому его приговорили, был равен всего одному франку. Он вернулся к себе утешенный и благодарный, с желудком, принявшим прежние, нормальные размеры.

Он зарабатывал 16 франков и 75 сантимов в день, тратил на гостиницу 10 и 1 франк на обслуживание; однофранковый штраф означал, что он проживет один день без завтрака. О, великодушие французской юстиции! С десяток дней спустя он получил счет, уменьшивший его восхищение: франк штрафа оказался золотым франком, следовательно, нужно было умножить на одиннадцать, а одиннадцать франков – это три-четыре обеда. Впрочем, почему же нет? Дмитрий Александрович был уличен в нерадивости и не удивился тому, что наказан. Но когда он обнаружил, что к одиннадцати франкам прибавляются сто франков судебных издержек, он поддался отчаянию.

Второй полюс, завод «Рено», оказался более гостеприимным. Конечно, сорокавосьмичасовая неделя была абсурдным миражом, она ограничивалась в лучшем случае пятьюдесятью шестью часами; суббота была обычным рабочим днем; год вертелся, не прерываемый никаким отпуском; запрещение садиться во время работы не облегчало жизнь позвоночнику… Ну да ладно! Это было все же лучше, чем у «товарищей». Отношения Псаря с другими рабочими были проникнуты обоюдным удивлением, в котором не было враждебности. Работяги задавали такие вопросы, как:

– Это правда, месье Дмитри, что вы едите свечи?

Один из них дружески преподнес свечу месье Дмитри, который, чтобы не обидеть дарующего, счел нужным ее принять. Он также быстро привык к субботнему обычаю «ставить» друг другу в бистро. Захват женами недельной получки – сотни их поджидали своих мужей, и правильно делали, карауля пространство между заводом и кабачком – ни в чем не мешал неженатому Псарю. Его опрятность несколько оскорбляла рабочих, но они в конце концов простили ему это. А его нательный крест мешал разве что самым яростным антиклерикалам, да и они подобрели при мысли, что поп все же лучше, чем кюре. Не всегда лишенная теплоты обоюдная терпимость даже придала этим отношениям, сотканным из взаимно оказанных услуг, особую прелесть. По крайней мере, на «Рено» Псаря не попрекали русским займом.

А в общем, все, что происходило в течение недели, его не особенно интересовало; он жил настоящей жизнью только в воскресенье.

В этот день, встав немного позже, чем обычно, он тщательно наряжался перед зеркалом умывальника, подшивал пуговицы, прибивал подковки к ботинкам. Затем шел на Дарю, слушал более патриотически, чем религиозно, «Господи помилуй» и, отмолившись, проводил во дворе собора час или два – вздергивал большевиков и возрождал монархию. Затем он попадал в то, что называлось семьей, т. е. в компанию десяти или больше человек, собирающихся у одного из них, женатого. И в течение двенадцати часов подряд эта женщина неустанно подливала чай боевым товарищам своего мужа. Здесь, в этой несуразной комнатушке с окном во двор, в теплоте лампады и чайника – бедность не позволяла обзавестись самоваром – все были уверены, что делятся главным: верой. Так как все то, что в действительности могло быть в некоторых случаях лишь честолюбием, рутиной, времяпрепровождением, вульгарностью – становилось, возвращенное к своей истинной сути, чистым и священным. Пятикопеечная монетка обретала бесценность реликвии. Стяг Святого Андрея, синий крест на белом фоне, который, развеваясь на царских броненосцах, нес в своих складках ветер ярости, превращался на отвороте в маленький эмалированный значок, символизирующий только верность и жертвенность.

И во время одного такого воскресного собрания, когда уже двадцатипятилетние младшие лейтенанты и корнеты, становясь на место министров и генералов, неутомимо, каждый по-своему, разыгрывали гражданскую войну (единственным правилом игры была победа), Дмитрий Александрович узнал, что Елена Владимировна фон Энгель, его невеста, еще жива. Еще… Она умирала от голода и холода в коммуналке в бывшем Петербурге.

Фон Энгели были русскими, и не поздоровилось бы тому, кто утверждал бы противное. Будучи в милости с XVII века, они имели поместья, дома, дачи, но промышленный бум конца XIX века не принес им пользы. Они напоминали Дмитрию Александровичу стаю ночных птиц, мало что понимающих в наступающем рассвете: они, переваливались с одной стороны на другую и, махая длинными руками, тихо удивлялись гусарам, одетым, как драгуны, женщинам с коротко остриженными волосами или заседающим в Думе дворянам. С юмором и без иллюзий они соглашались на принадлежность к породе, осужденной прогрессом: нет экологии для людей.

Елена фон Энгель, бледная худая блондинка, вызвала в юном Дмитрии бытующую на севере привязанность, ту, что идет не от сердца, чувств, ума или всего существа, но как будто от чего-то особого и таинственного. Он любил кататься с ней на коньках в Таврическом, слушать в сумерки ее слегка фальшивые арпеджо. Они ходили вместе в танцкласс, стояли в кадрили, иногда благосклонный случай преподносил им мазурку. Они не обменялись клятвами – это было бы неприлично, – но было однажды в зимнем саду князей Щ. некое пожатие рук. И с того дня Дмитрий считал себя обязанным честью. Революция сделала его любовь невозможной, следовательно, неотвратимой.

Мысль, что его невеста избежала гибели, потрясла существование Дмитрия Александровича. Случалось ведь врангелевскому добровольцу в минуты опасности, в кровавом бою думать, что он служит белолицей Елене, что Россия, не знавшая рыцарства, не перестает о нем мечтать. Но с тех пор как он работал по девять часов в день у токарного станка, оставляющего на пальцах въедливую металлическую пыль, у Дмитрия Александровича не было уже времени мечтать о своей невесте, которая так и не узнала, что она – невеста. Но вот она вновь появилась, отсутствовавшая, но от того не менее явная; нищая, несчастная, сирота и – прозаически – голодная. Теперь его долгом было не ломать за нее копья, а обеспечить ее беф-строгановым или хотя б макаронами. Конечно, было в этом что-то неприличное – барышни должны есть скрытно, дабы не оскорбить своих кавалеров видом или даже мыслью о вкушении ими пищи. Но Дмитрий Александрович уже научился заслонять романтизм реальностью. Он решил вызвать Елену во Францию.

В то время Советский Союз остро нуждался в валюте. Поэтому эмигрантам было дозволено, уплатив определенную сумму государству, освобождать своих родственников – трудно не назвать это выкупом. Бабушки были дешевыми, можно было заполучить одну, даже работая рабочим на Рено, но нужно было, конечно, копить. Сыновья были бешено дорогими – нужно было быть Крезом, чтобы вытащить сына из рая народов. Стоимость девушек на рынке не превышала разумные пределы, но все же цена была не под силу простому токарю. Дмитрию Александровичу пришлось менять профессию.

Состояние его здоровья и малый рост не позволяли ему, работая, например, шахтером, стать богачом. Оставалась одна дорога: такси. Многие эмигранты решились стать, как они говорили, извозчиками. Они таким образом избегали работы на конвейере, цеховых сверхурочных и добивались приличного заработка. Но что было делать с чаевыми? Мог ли офицер принимать их, как холуй? Centurio in aeternum. Некоторые ошарашили дающих им монетку буржуа, но французские коллеги запротестовали: никто не имел права нарушать неписаные законы профессии. Пришлось в конце концов смириться – с юмором, горечью, злобой – каждый согласно своему темпераменту.

Как-то пассажир дал одному из моих кузенов ничтожнейшие чаевые, кажется, два су:

– Вот, для вас.

– А вот для вас!

Так ответил таксист, бросив пассажиру пятьдесят франков.

Больное место продолжало ныть; рука тайком засовывала деньги в карман; если кто носил перстень с печаткой, приходилось, садясь за руль, снимать. Но что делать, нужно было спасать Елену. С сожалением сменил Дмитрий Александрович тяжелую, но достойную работу на эту сомнительную синекуру. Он удивился своей быстро приобретенной привычке брать унизительные чаевые, а через несколько месяцев его даже начали раздражать пассажиры – некогда он им отдавал предпочтение, – которые платили столько, сколько было на счетчике. Ведь нужно было, чтобы его небольшие сбережения приумножались изо дня в день. И чтобы он мог каждые две недели посылать продуктовую посылку.

Между тем он начал нежную переписку со своей «невестой», употребляя при этом наивный код, распространенный среди эмигрантов: чтобы не вызвать подозрений ЧК, в которой, конечно же, читались письма, приходящие из-за границы, он всех мужчин, о которых просил или давал сведения, наделял женскими именами. Свои же письма ловко подписывал «Дина».

Через три года, собрав нужную сумму, он отнес ее адвокатишке, служившему ему подставным лицом, так как Дмитрий Александрович не представлял возможным прямой контакт между собой и «товарищами». Но в общем, он не испытывал горечи и находил даже, что ему повезло:

– А если бы я не умел водить машину? А если бы, к примеру, апатриды были лишены права быть таксистами?

Пришел наконец день, когда он смог нанять вторую комнату в своей маленькой гостинице на улице Лекурб. Он ее выскоблил. Поставил настоящие цветы, купленные у настоящего продавца цветов. И, почистив свой единственный костюм так, как он это делал, отправляясь на Пасхальную службу, Дмитрий Александрович сел в свое такси и поехал, не останавливаясь, перед самым носом останавливающих его прохожих:

– Они что, не видят – флаг спущен?!

Встреча с Еленой не была, увы, ничем похожа на Пасхальную службу. Напротив, то, что им грезилось как праздник возрождения, оказалось похоронами. Признались бы они хоть в этом друг другу! Но нет, они решили сдержать данное слово и, затаив в душе глубокую горечь, поженились.

Для Елены Дмитрий олицетворял прошлое: безопасность, благополучие, нежность и тот романтический конец отрочества, когда счастье и трагедия кажутся благородной душе одинаково соблазнительными. Найдя его в Париже, она думала словно вернуть себя в Санкт-Петербург. Да и в своих письмах он никогда не жаловался, из вежливости, но также, чтобы не создалось впечатления, что выплата выкупа сильно стесняет его. Она, следовательно, представляла его благоденствующим: почему же нет? Французы ведь не могли быть такими глупыми и неблагодарными, чтобы бросить на произвол судьбы офицера союзной армии. А если он время от времени с юмором писал о своей работе таксистом, то это было, конечно, для того чтобы обмануть цензуру: на деле он должен был быть адъютантом какого-нибудь французского генерала, которого он сопровождал во всех поездках.

Потемневший от времени, потрепанный и коротковатый костюм Дмитрия, его такси, банальнейшее такси, в которое мог себе позволить сесть любой мужлан, гостиничный номер без прямых углов (такие стоили дешевле), но зато обладающий перегородкой, изолирующей умывальник и похабное биде, – все это показалось Елене Владимировне фон Энгель невероятно мерзким. Там, откуда она приехала, она едва не умерла от голода, в то время как Дмитрий жил себе и даже утверждал, что живет неплохо; но там была невиданная в истории революция и еще дотлевала гражданская война, там был, чего там, конец света. А здесь вечером нужно было, в тайне от управляющего, протягивать веревку от стены до стены и вешать сушить на ночь также исподтишка выстиранную одежонку. И этот запах в коридоре…

Дмитрий говорил, как Макар Девушкин в «Бедных людях»:

– Ничего, ко всему привыкают.

Но это было словесной игрой, шутовством.

Для Дмитрия Елена тоже символизировала непорочность прошлого. Он ожидал вновь встретить белокурое дитя, которому некогда стиснул пальцы в зимнем саду, несравненном по своей поэтичности месте, и, быть может, вновь стать, оказавшись с нею вместе, тем элегантным морским кадетом, которым он был когда-то. Но он нашел ее руки испорченными ледяной водой, ноги – морозом; ее взгляд был то наглым, то пугливым. Она лгала. И повторяла по всякому поводу вульгарную поговорку:

– С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Дмитрий Александрович корил себя за то, что упрекает ее за эти недостатки:

«Такое нежное существо, и что ей пришлось пережить!»

Но он не мог примириться с ее привычкой густо краситься дешевыми румянами. Она же обижалась, что он не покупал ей более дорогие. Жизнь в тесной квартирке, заменившей гостиничный номер, разочаровала супругов. Он считал, что, обзаведясь женой, должен отныне давать очаг его не имеющим тридцатилетним корнетам и лейтенантам, их кормить в субботу вечером и все воскресенье, приглашать, когда им хочется, к себе, чтобы они могли согреть душу видом склонившейся над шитьем молодой женщины, а скоро – и над колыбелью. Поэтому, въезжая в квартиру, он повесил в углу икону с лампадкой:

– Будет у нас для них уголок России.

Но Елена отказалась гробить свою жизнь, стоя над плитой, ради того, чтобы объедалось с десяток бездельников:

– Еще немного, и ты меня попросишь штопать им носки и латать штаны! На что они годятся, твои плешивые, не способные даже преподнести даме приличный букет?

Она была права: корнеты приносили по розе, лейтенанты – по три гвоздики. Некоторые, ничего не поднося, только озадаченно гладили лысины.

Семья продержалась лишь чуть больше времени, чем понадобилось Александру Дмитриевичу, чтобы появиться на свет. Елена тяжело перенесла беременность, а уход, в котором нуждался новорожденный, чрезмерно ее утомлял; в Елене уживались утонченность и заурядность: естественно, тяжел был результат подобного сочетания.

Для Дмитрия Александровича, наоборот, рождение сына было безраздельной радостью, искуплением: преемственность была обеспечена; царь, когда вступит на престол, получит еще одного преданного подданного. Кроме того, пережив гражданскую войну, он растроганно смотрел на этот маленький комочек человеческой плоти, на мягкий еще череп, на эти ручки, которые будут когда-нибудь держать оружие. Он тоже думал о скрывающейся за этими молочного цвета глазами бессмертной душе. И он нянчил, стирал. И извинялся:

– У моей жены неважное здоровье.

Елена Владимировна однажды исчезла вместе с «Торпедо» с откидным верхом, кротовой шубой и аспирантом, ставшим продавцом нижнего белья для кокеток. Она оставила записку: «Я знаю, что ты думаешь обо мне, но я хочу жить, жить! Будь великодушным: пощади сына».

Бывает, когда умирает мать, ребенку говорят: мама уехала и скоро вернется. Дмитрий Александрович поступил наоборот: он погладил ногтевыми фалангами щеку своего сына и прошептал ему:

– Мамушка умерла, Алек. Мы теперь с тобой сироты.

Когда вспыхнула Вторая мировая война, в эмиграции проснулись надежды: рухнет наносной режим, не выдержит бури. Да, но что дальше: Россия, колонизированная колбасниками? Дмитрий Александрович сторонился этих разговоров. Он не был очень умен, но пережитое дало ему фатализм или, быть может, отчаяние, открывающее путь к истине. Теперь он уже не надеялся на восстановление монархии, он более не представлял, что воля, его и его друзей, сорокалетних корнетов и лейтенантов может хоть как-то изменить историю. Лишь еще одна надежда пылала в нем – не оставить своих костей в чужой земле.

Он часто говорил:

– Я вернусь умереть. В этом я уверен.

Это произойдет помимо его воли. Однажды.

Статус апатридов во Франции был сложным. Одних мобилизовали, других нет. Псарю предложили бросить такси и стать водителем на одном из военных заводов, выпускающих боеприпасы. Несколько офицеров напомнили ему сурово русский заем, но, в общем, он счел, что ему не так уж не повезло. Во время разгрома завод был эвакуирован на юго-восток страны.

– Но я же иностранец и не имею права передвигаться в военное время по территории Франции.

– Нас это не интересует. Если мы вас не найдем в Тарбе, станете дезертиром.

Промучившись много дней в префектуре, Псарь получил, наконец, нужное разрешение, но только успел он доехать до Тарба (за свой счет), как уже было подписано перемирие. Завод исчез с лица земли. Ничего другого не оставалось Дмитрию Александровичу, как вернуться в Париж и искать работу.