Полная версия:

Период полураспада группы «Хибина». Том второй

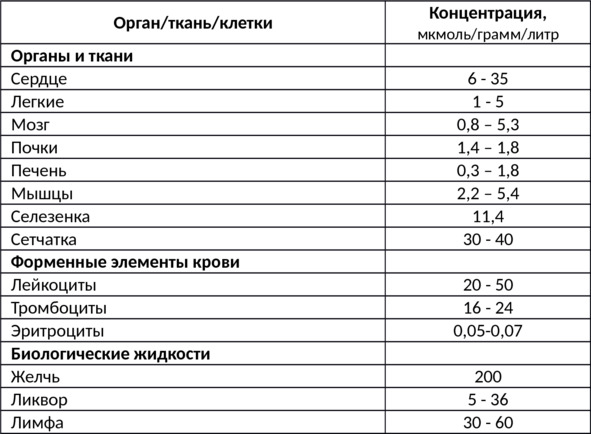

Таблица №2. Содержание таурина в организме человека (по данным различных авторов).

Из данных таблицы №2 следует, что наибольшая концентрация таурина наблюдается в биологической жидкости (желчь, лимфа, ликвор), форменных элементах крови (лейкоциты, тромбоциты), сердце, сетчатке глаза и скелетных мышцах, головном и спинном мозге, а также в легких. Наименьшая концентрация – печень, почки и эритроциты. Автор независимого расследования поясняет важные тонкости для понимания. Желчь – это жидкая составная часть выделительной функции печени, циркулирует в желчных протоках и накапливается в желчном пузыре. Ликвор – это жидкая среда, которая циркулирует в анатомических пространствах головного и спинного мозга. Лимфа – это жидкая среда, которая циркулирует по лимфатическим сосудам в органах и тканях. Ключевой компонент лимфы – это лейкоциты в виде форменных элементов, клетки которых не содержат зернистости (лимфоциты).

Биологическая роль таурина. Ключевая функция таурина – управление работой мембраны клеток. В сущности таурин – это биологический топ-менеджер потенциала клеточной мембраны. Таурин стабилизирует деятельность цитомембраны, тем самым оказывает влияние на регуляцию белкового, фосфолипидного, углеводного и электролитного обмена. Таурин нормализует баланс электролитов, удерживая калий и магний внутри клеток, а натрий – с наружной стороны. Таурин приводит к адаптационной перестройке обменных процессов при сердечно – сосудистой недостаточности гемодинамического типа. Важная бета-аминокислота превращает катионы магния, кальция и цинка в легкоусвояемую форму, что приводит к активации натрий-калий зависимой АТФазы. Большую роль играет таурин в отношении миграции кальция через мембраны, в частности, в кардиомиоцитах: в зависимости от потребности повышает или понижает уровень кальция. Другое важное свойство таурина – участие в формировании и передаче нервного импульса или его торможении в клетках коры головного мозга.

Важная деталь! Способность нормализовать функциональное состояние клеточной мембраны предопределяет торможение пострадиационного гемолиза эритроцитов. В научных экспериментах установлено, что серосодержащие радиопротекторы не оказывали влияние на гемолиз, однако бета-аминокислота в номинации «таурин» демонстрировала выраженное противолучевое действие (Колесников и др., журнал «Радиобиология» №15, 1975). Кроме того, в гепатоцитах (клетки печени), предварительно подвергнутые облучению, таурин предотвращает потерю природного калия. Нормальная проницаемость клеток для ионов калия обусловлена следующими механизмами: стимуляцией активного транспорта ионов калия в клетки из межклеточной среды и удерживанием эндогенного калия за счет взаимодействия таурина с цитомембраной (Машкова и др., журнал «Радиобиология» №6, 1983).

Биопродукт цистеина выводится в окружающую среду при посредстве выделительной функции почек и печени. Таурин фильтруется в почечных клубочках и частично всасывается обратно (реабсорбция) в канальцах почки при помощи биологической помпы и натрий-калий зависимой АТФазы. Количество выводимого из организма таурина сильно варьирует в зависимости от потребления с продуктами питания, функционального состояния почек, наличия патологических процессов. В среднем составляет 0,22 – 1,85 ммоль. В случаях неадекватного потребления с пищей или снижения доступности аминокислоты предшественника (цистеин), реабсорбция таурина в почках увеличивается, что позволяет сохранять тканевые резервы.

Важная деталь! Потребление большого количества цистеина, массовый выход таурина из клеток, например, при радиационном облучении, приводит к повышению почечной экскреции (В.М.Шейбак, Л.Н.Шейбак, 2005). Повышенная почечная экскреция таурина – это более высокое его выведение с мочой через почки.

В 1984 году во Всесоюзном кардиологическом научном центре АМН СССР Елизарова Евгения Павловна блестяще защитила диссертацию на соискание кандидата биологических наук. Тема научной работы: «Транспорт таурина в сердце и его влияние на систему циклических нуклеотидов». Из творческого шедевра следует, что бета-аминокислота содержится в клетках всех органов и тканей человека. При этом 27% от общего содержания таурина в организме приходится на сердце, что указывает на важное участие таурина в метаболизме сердечной мышцы. При нормальных условиях жизнедеятельности изменить концентрацию таурина не удавалось даже при варьировании эксперимента: содержание на безтауриновой диете, дефицит витамина В6 (пиридоксин), добавление избытка таурина в пищу. По всей видимости, таурин требуется организму в строго определенных концентрациях для каких-либо важных функций. В результате проведенных исследований автор установила, что сердце представляет собой транспортную систему, осуществляющую перенос таурина из кровеносного русла в клетки миокарда (кардиомиоциты). Было установлено, что процесс накопления таурина в сердце зависит от степени физической нагрузки.

В процессе метаболизма таурина образуется изотионовая кислота, способная «надзирать» за возбудимостью цитомембраны при помощи аккумуляции катионов, поскольку сама является сильным анионом. Читателям и дятловцеведам напоминаю, что атомы природного калия являются катионами – положительно заряженными ионами. Проникая внутрь кардиомиоцита, таурин трансформируется в изотионовую кислоту, являясь мощным анионом (отрицательно заряженный ион) аминокислота удерживает катионы калия внутри клетки, что приводит к стабилизации потенциала клеточной мембраны (Покровская и др., журнал «Медицинский совет» №12, 2012). Иными словами можно сказать, что таурин предотвращает выведение природного калия из клеток миокарда.

§4. Почему в биосубстратах печени контрольного образца радиоактивность не была обнаружена. Из материалов уголовного дела следует, что контрольные образцы – это пробы тканей погибшего человека при аварии автомашины в городе Свердловске. В печени радиоактивность не обнаружена, что свидетельствует об отсутствии в этом органе природного семейства калия. В печени «стандартного» человека в нормальных условиях содержится 3520 мг калия, что соответствует удельной активности 64 Бк/кг (приложение №3). Куда же из печени контрольного образца пропало более 3,5 граммов изотопного семейства калия?

Пункт 1. Автомобильная авария со смертельным исходом – это неблагоприятное происшествие транспортного средства, повлекшее за собой гибель человека. В результате дорожно-транспортного происшествия неизвестный житель города Свердловска получил тяжелую травму не совместимую с жизнью. Следует отметить, что выраженный болевой травматический шок, развивающийся в организме человека в результате автоаварии, сам по себе может стать причиной смерти. В таких случаях осложнения в поврежденных органах и системах развиваться не успевают. Иными словами при автоаварии, ставшей причиной тяжелой травмы, у пострадавшего человека возникает шоковое состояние. Основное патофизиологическое событие при различных видах шока и причина всех посттравматических осложнений – снижение объема циркулирующей крови и наступающая вслед за этим тканевая гипоксия. Снижение объема крови, которая в конкретный момент времени свободно циркулирует по кровеносным сосудам и находится во внутренних органах-депо: печени, почках, легких и селезенке. В обычных условиях дебит циркулирующей крови в кровеносных сосудах в два раза меньше, чем дебит депонированной крови в органах.

В ответ на травму (шок, кровотечение, острая недостаточность кровообращения) в организме человека запускаются оперативные механизмы адаптации: возбуждается симпатоадреналовая система и усиливается секреторная активность мозгового слоя надпочечников с выделением в кровь адреналина. Из симпатических нервных волокон в кровь выбрасывается норадреналин. Эти гормоны вызывают сужение артериальных сосудов. В ответ на уменьшение объема циркулирующей крови и снижение кровотока через почечные клубочки стимулируется синтез ренина. Ренин – это фермент, вырабатываемый специальным аппаратом, расположенным около почечного клубочка. Секретируемый в кровь ренин активирует биосинтез альдостерона корой надпочечников. Гормон альдостерон в организме человека вызывает задержку натрия и усиливает выделение калия. В результате работы гормонального фактора увеличивается осмотическое давление, усиливается обратное всасывание воды и сохраняется объем циркулирующей крови. Кроме того, гипоталамусом головного мозга выделяется антидиуретический гормон вазопрессин, который также повышает осмотическое давление и регулирует обратное всасывание воды в дистальных канальцах почки. Таким образом, гиперсекреция гормонов при шоковых состояниях направлена на поддержание в организме нормального объема циркулирующей крови. Повышенное выделение альдостерона является ключевым механизмом адаптации в стадию компенсации, направленным на предотвращение снижения объема циркулирующей крови и развитие недостаточности кровообращения. Альдостерон способствует задержке натрия и воды, однако при его гиперсекреции усиливается выделение природного калия с мочой через почки.

В терминальную фазу (предагония, агония, клиническая смерть) даже в бессознательном состоянии пострадавшего в автоаварии биохимические и биофизические процессы в организме работают непрерывно. Известно, что после наступления биологической смерти человека печень в условиях тканевой гипоксии продолжает функционировать в течение 3—4 часов. Кроме того, с увеличением времени, прошедшего после смерти, уровень калия в жидких средах трупа резко возрастает.

Пункт 2. Печень – самый кровавый орган нашего тела. Через печень «стандартного» человека протекает около 1,5 литра артериальной и венозной крови в минуту, а в ее сосудах может содержаться до 20% объема всей крови, циркулирующей в организме. Ключевая особенность кровоснабжения печени – высокая проницаемость капиллярной сети. Прерывистые капилляры имеют большие открытые поры в клеточной мембране. При травматическом шоке резервы адаптационного ответа исчерпываются, наступает повреждение клетки. Тканевая гипоксия печени приводит к нарушению энергообеспечения клетки, работа биологической помпы натрий-калий зависимой АТФазы блокируется. Увеличивается ионная проницаемость клеточной мембраны и возрастает «протечка» калия в межклеточную жидкость. Любое повреждение клетки, вызванное тканевой гипоксией, сопровождается ацидозом – накоплением в клетке продуктов метаболизма, которые нагнетают процессы разрушения.

В результате «порочного круга» клеточной патологии биохимическая и биофизическая цепочка замыкается и наступает гибель клетки. Повреждение и гибель клеток сопровождается падением электрического потенциала на пограничной мембране и выходом калия из клеток в интерстициальную жидкость. Через печеночные механизмы транскапиллярного обмена (фильтрация, диффузия, реабсорбция) калий проникает в кровь. Возрастание концентрации калия в плазме сосудистого русла (гиперкалиемия) становится причиной интенсивного выделения его через почки с мочой. Повышенная почечная экскреция электролита приводит к тому, что концентрация калия в интерстициальной жидкости не выравнивается с концентрацией калия мигрирующего из гепатоцита (клетка печени). Наоборот, постоянно снижается, соответственно увеличивается концентрация калия в сосудистом русле. По мере возрастания уровня калия в плазме крови усиливается его кардиотоксическое действие. При истощении резервов адаптации, например в случае травматического шока, наступает острая почечная недостаточность. Выделение калия через почки резко снижается, но не прекращается. Гиперкалиемия нарастает. Критические последствия гиперкалиемии – фибрилляция желудочков и остановка сердца. После наступления смерти кровь становится жидкой средой трупа. Посмертному перемещению крови способствует стекание жидких сред трупа в нижележащие части тела. Вот в этих местах трупа и находится основное посмертное депо природного калия печени.

Потери печеночного калия через транскапиллярный обмен и последующего выделения через почки в терминальную фазу и посмертный период составляют 350 мг, что укладывается примерно в 10% от общего количества изотопного семейства калия, содержащегося в печени. Удельный вес калия печени потерянного через транскапиллярный обмен и попадание его в сосудистое русло (кровь) в терминальный и посмертный период составляет 26% (≈916 мг) от общего количества природного калия, находящегося в этом органе.

Пункт 3. Больше половины лимфы, протекающей через грудной проток, образуется в печени. Лимфатические сосуды насквозь пронизывают ткань печени, в них частично проникают капилляры, в которых циркулирует венозная и артериальная кровь. Высокая проницаемость синусоидных капилляров пространства Диссе способствует образованию большого количества лимфы. Содержание калия в лимфе печени здорового человека незначительное. Однако при шоковом состоянии под влиянием компенсаторных реакций организма калий начинает выходить из клетки и насыщает межтканевую жидкость. Лимфа, как жидкая среда организма человека, по химическому составу напоминает межтканевую жидкость. Расстройство печеночного кровотока, отек пространства Диссе приводят к нарушению синусоидной архитектоники, повреждению клеточных мембран и изменению электролитного баланса. Начинается транскапиллярный обмен и активная миграция природного калия из клетки в межтканевую жидкость, в том числе и в лимфу. Ключевым катализатором миграции калия в синусоидные капилляры лимфы является таурин. Из данных таблицы №2 видно, что в лимфатической жидкости очень высокое содержание таурина: от 30 до 60 мкмоль на один литр. Таурин считается сильным анионом, поскольку является отрицательно заряженной частицей. Калий – это основной катион внутриклеточного пространства. Отрицательно заряженная бета-аминокислота примагничивает к себе положительные ионы природного калия. Известно, что катионы и анионы способны притягиваться друг к другу. В результате часть калия, вышедшая из гепатоцитов в межтканевую жидкость, путем фильтрации и диффузии попадает в лимфу. После наступления смерти человека кровь и лимфа становятся жидкими средами трупа. Посмертному перемещению крови и лимфы способствует стекание жидких сред трупа в нижележащие части тела. Вот в этих местах трупа и находится основное посмертное депо природного калия печени.

Потери печеночного калия через транскапиллярный обмен и попадание его в сосудистое русло (лимфа) в терминальный и посмертный период составляют 350 мг, что примерно укладывается в 10% от общего количества изотопного семейства калия, содержащегося в печени.

Пункт 4. Печень – это биологическая фабрика по непрерывной выработке желчи. Суточная производительность пищеварительного секрета составляет около 600 миллилитров. Удельный вес калия в компонентах желчи выделяемой печенью и в пузырной желчи составляет 5% от общего количества калия в печени «стандартного» человека. Желчный капилляр в процессе эволюции так и не создал собственной стенки и представляет собой широкую межклеточную щель, которая сформирована биологической мембраной пограничных гепатоцитов с многочисленными ворсинками. Соприкасающиеся поверхности образуют прочные соединительные пластинки и желчь не способна проникать в окружающее пространство.

При травматическом шоке расстройство печеночного кровотока, отек пространства Диссе приводят к нарушению синусоидной архитектоники и изменению электролитного баланса. Начинается транскапиллярный обмен и активная миграция природного калия из гепатоцитов в межтканевую жидкость, а из неё путем фильтрации и диффузии в желчные капилляры. Ключевым катализатором миграции калия в желчные капилляры является таурин. Из данных таблицы №2 видно, что в желчи самое высокое содержание таурина в организме человека: 200 мкмоль на один литр. Таурин считается сильным анионом, поскольку является отрицательно заряженной частицей. Калий – это основной катион внутриклеточного пространства. Отрицательно заряженная бета-аминокислота приковывает к себе положительные ионы природного калия. Известно, что катионы и анионы способны притягиваться друг к другу. В результате часть калия, после миграции из клеток печени в межтканевую жидкость, попадает в желчь. После наступления смерти желчь становится жидкой средой трупа, поскольку на 90% состоит из воды. Посмертному перемещению желчи печени способствует ее стекание в желчный пузырь, в котором и находит последний приют природный калий желчных протоков.

Потери печеночного калия через транскапиллярный обмен с желчью в терминальную фазу и посмертный период составляют примерно 250 мг, что составляет примерно 7% от общего количества изотопного семейства калия, содержащегося в печени.

Пункт 5. В клетках печени калий связан преимущественно с гликогеном. В гликогене печени «стандартного» человека содержится 47% от всего количества калия, находящегося в органе. Калий принимает непосредственное участие в механизме синтеза гликогена и в процессе расщепления глюкозы в печени. Мобилизация гликогена приводит к высвобождению внутриклеточного калия и его миграции в интерстициальную жидкость. Откуда калий в процессе транскапиллярного обмена путем фильтрации и диффузии проникает в сосудистое русло, возникает гиперкалиемия, в результате запускаются компенсаторные механизмы, после чего излишки электролита в крови начинают быстро выводиться через почки в мочу. Мобилизация гликогена отмечается при стрессах (высокая физическая нагрузка, голодание, низкая температура среды обитания), шоковых состояниях, травмах и посттравматических осложнениях.

Гликоген, в сущности, является животным крахмалом и в печени находится в виде желеобразного раствора похожего на кисель, поскольку обладает высокой способностью связывать воду. Каждый грамм гликогена способен «стреножить» примерно 4 грамма воды. При мобилизации гликогена печеночную ткань покидает и межклеточная жидкость, в растворе которой начинают доминировать ионы природного калия, выходящего из клетки. Миграции калия из клеток печени оказывает содействие очень низкое содержание таурина в гепатоцитах: 0,3 – 1,8 мкмоль на один грамм. Из всех органов и тканей тела человека таурина меньше всего в клетках печени и почки. Таурин – это аминокислота способная удерживать калий в тканях и органах.

Установлено, что при любом типе шока происходит срочная мобилизация гликогена из печеночных клеток вплоть до его полного исчезновения. Например, при травматическом шоке вследствие массивной кровопотери отмечается полное исчезновение гликогена уже через 30—60 минут шокового состояния. Ускоренный распад углеводов и утилизация гликогена наблюдается при продолжительном терминальном периоде (предагония, агония, клиническая смерть). Посмертный период характеризуется полным исчезновением гликогена из печени. При вскрытии мертвого тела в срок более 24 часов после смерти исследование биосубстратов на гликоген дает отрицательный результат.

В результате распада гликогена печень теряет 1654 мг калия (47%), большая часть которого оказывается в крови, поскольку после расщепления углеводов много глюкозы расходуется для работы головного мозга и эритроцитов. Меньшая часть калия в результате повышенной почечной экскреции оказывается в моче. После наступления смерти человека часть калия, оставшаяся в кровеносных сосудах, становится компонентом жидкой среды трупа.

Таким образом, из содержания параграфа следует, что в организме человека погибшего при автоаварии в городе Свердловске вследствие закономерных механизмов адаптации, биофизических и биохимических процессов наблюдаемых в терминальный и посмертный периоды, произошла миграция калия из печени. После смерти жидкие среды трупа (кровь, лимфа) в результате стока в нижележащие области тела превратились в основное депо для природного семейства калия. Дополнительным биологическим резервуаром для ионов калия стал мочевой пузырь, поскольку в период гиперкалиемии излишки электролита в крови активно выводились через почки с мочой. Небольшую лепту в посмертное депонирование калия вносит и желчный пузырь. Калий посредством фильтрации и диффузии перемещался в желчные капилляры, в составе желчи стекал по желчным протокам и скапливался в желчном пузыре. Можно предположить, что небольшая часть электролита в период гиперкалиемии проникала через гематоэнцефалический барьер и циркулировала в сосудах головного мозга. После наступления смерти вследствие простой диффузии произошло перемещение калия из тканей мозга в жидкую среду трупа – ликвор (спиномозговая жидкость).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов