Полная версия:

Период полураспада группы «Хибина». Том второй

В дебюте своей исследовательской работы Кузьменко пишет о первых днях становления Военно-медицинского факультета в 1965 году. Как вспоминал первый начальник полковник медицинской службы М.И.Рудич: «Я прибыл самый первый из числа будущего коллектива Военно-медицинского факультета. Общее гнетущее впечатление о брошенном громадном историческом здании. Ворота распахнуты, стекла в окнах разбиты. Двери в помещениях и окна „гуляют“ от ветра. Кругом голые обшарпанные стены. Голуби и воробьи стайками порхают по помещениям. Сходил в управление КГБ, которое находилось не далеко на проспекте Кирова, и попросил у них двух солдат для охраны брошенного здания и прекращения дальнейшего расхищения имущества. В последующем, с прибывающими офицерами, стали наводить порядок. И на первых порах существования факультета во многом все восстанавливалось и строилось при непосредственном участии слушателей факультета».

1 октября 2010 года Томский Военно-медицинский институт, как впрочем, и все остальные, расформировали. На просторах глобальной сети с 3 мая 2014 года «гуляет» от ветра перемен заметка Олега Асратяна в номинации: «Заброшенный. Томский Военно-медицинский институт в отставке». Судя по фотографиям и тексту web-пользователя, институт-призрак в 2014 году представлял собой точно такое же зрелище, какое застал первый начальник факультета – Рудич…

Прощай AlmaMater… Похоже, что обещание главного топ-менеджера военного ведомства гуляет по ветру…

Другие диагностические признаки, свидетельствующие о смерти от замерзания. В доступной среде web-пространства находится учебник «Судебная медицина» (2012г) написанный профессорами ведущих российских медицинских вузов под редакцией чл.-корр. РАМН Ю.И.Пиголкина. Материал в нем изложен на основе инновационной модульной системы обучения и представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм. В субмодуле «Повреждения от действия низкой температуры» приводятся и другие диагностические (макроскопические) признаки, кроме вышеуказанных признаков, которые могут свидетельствовать о смерти от замерзания.

Погибшие от замерзания обычно находятся в позе «зябнущего человека»: совершая попытки сохранить тепло, человек прижимает руки к грудной клетке, а ноги подтягивает к животу. В материалах уголовного дела нет ни одного доказательства, подтверждающего, что трупы погибших туристов находились в позе «зябнущего человека». Положение трех трупов (Дятлов, Колмогорова, Слободин) оказало на прокурора-криминалиста Иванова такое впечатление, что направление их тел напоминало позу «ползущего человека» в сторону поставленной палатки на восточном склоне горы c отметкой 1079. Иванов так и написал в протоколе осмотра места происшествия при опознании трупа Колмогоровой: «создается впечатление, что человек карабкается в гору». Трупные пятна на теле Колмогоровой расположены на задней поверхности туловища. Следовательно, положение трупа после смерти – лежа на спине. Из протокола осмотра места происшествия следует, что труп Колмогоровой лежит лицом к земле на правом боку. Налицо признаки манипуляции с трупом, вероятно, адептами «главного режиссера» была сделана неуклюжая попытка создать впечатление позы «зябнущего человека».

Положение двух трупов под кедром (Кривонищенко, Дорошенко) напоминало позу «лежащего человека», причем труп Дорошенко лежал лицом вниз (труп лежит животом вниз – УД т.1, л.д.4). Согласно акту судебно-медицинского исследования трупные пятна на погибшем Дорошенко располагаются на задней поверхности шеи, туловища и конечностей. Следовательно, положение трупа после смерти – лежа на спине. Налицо признаки манипуляции с трупом Дорошенко…

Цирк и клоуны. Бегущий от бури Дорошенко умирает под кедром в положении лежа на спине, а затем его труп невероятным образом перевернулся животом вниз. Бегущие от бури Золотарев, Колеватов, Тибо-Бриньоль в долине четвертого притока реки Лозьва «залегли умирать» прямо в карстовый источник с проточной водой. А перед «смертью от замерзания» соорудили из четырнадцати пихтовых и одной березовой жердочки настил, на который сложили обрезанные финским ножом вещи зараженные радиацией с трупов Дорошенко и Кривонищенко. Бегущая от бури Дубинина в карстовом источнике умирает в позе лежа на спине. После чего переворачивается, карабкается против течения ручья и «замерзает» в новой позе: стоя на коленях лицом в склон у водопада ручья, положив руки на скальном выступе. Бегущая от бури «Очаровательная радистка Кэт» умирает в позе лежа на спине, затем оживает и начинает снимать с себя послойно верхнюю одежду, потом ее шиворот-навыворот обратно одевает. После церемонии с раздеванием и одеванием «замерзает» в новой позе: лицом к земле на правом боку. Прямо-таки фантастическая борьба за выживание. Американский постапокалиптический телесериал «Ходячие мертвецы» отдыхает…

В учебнике «Судебная медицина» (2012г) описывается макроскопический признак смерти от замерзания алая (ярко-красная) кровь со свертками фибрина особенно в левой половине сердца, аорте, крупных и мелких артериях. Свертки крови образуются в результате медленного темпа умирания при общем переохлаждении организма. В материалах уголовного дела нет ни одного доказательства, свидетельствующего о наличии алой (ярко-красной) крови со свертками фибрина в полостях сердца, аорте, крупных и мелких артериях трупов погибших туристов.

В учебнике «Судебная медицина» (2012г) описывается макроскопический признак смерти от замерзания — красноватые или розовые трупные пятна. Розоватый оттенок обусловлен посмертным взаимодействием кислорода окружающего воздуха и гемоглобина в поверхностных скоплениях крови (трупные пятна). В материалах уголовного дела нет ни одного доказательства, свидетельствующего о наличии на телах погибших красноватых или розовых трупных пятен. В трех случаях обнаружены трупные пятна багрово-лилового цвета – трупы Кривонищенко, Дорошенко, Колеватов. В трех случаях обнаружены трупные пятна лилово-серого (Золотарев), лилово-зеленоватого (Тибо-Бриньоль) и синюшно-лилового цвета (Колмогорова). В двух случаях – трупные пятна синюшно-красного цвета: трупы Слободина и Дятлова. В одном случае – трупные пятна синюшно-серого цвета: труп Дубининой.

В учебнике «Судебная медицина» (2012г) описывается макроскопический признак смерти от замерзания – все ткани внутренних органов, особенно легкие, имеют выраженный розовато-красный оттенок. В этом характерном признаке отражается одна из особенностей механизма смерти от замерзания – угнетение обменных процессов на фоне повышенного потребления кислорода. Легкие, как правило, среднего кровенаполнения и без кровоизлияний.

В материалах уголовного дела нет ни одного доказательства, свидетельствующего о наличии в трупах погибших туристов внутренних органов и особенно ткани легких, имеющих выраженный розовато-красный оттенок. Согласно данным всех актов судебно-медицинского исследования «легкие с поверхности синюшно-красного цвета, на разрезах ткань темно-красного цвета, при надавливании с поверхности разреза стекает в большом количестве жидкая темная кровь и пенистая кровянистая жидкость». На разрезах ткань печени буро-вишневого цвета и полнокровная в пяти случаях. По одному случаю печень имеет следующие цветовые оттенки: коричнево-красный, буро-коричневый, буро-красный и буро-зеленый. Ткань селезенки на разрезах темно-вишневого цвета. Ткань почек на разрезах темно-красного и темно-вишневого цвета. Сердечная мышца на разрезе темно-красного цвета.

Следует отметить, что ярко-красный цвет органов и трупных пятен, как диагностические макроскопические признаки, указывающие на то, что человек умер от холода, были описаны врачами ещё в далеких 1847 – 1864 годах. Кстати говоря, в вышеуказанном учебнике «Судебная медицина» не приводятся морфологические макроскопические признаки, которые не являются характерными для смерти от замерзания, но встречаются при ней чаще, чем при смерти, вызванной другими причинами – полнокровие и отек мягких мозговых оболочек, полнокровие мозга и полнокровие других органов, преимущественно брюшной полости. Полнокровие и отек мягких мозговых оболочек, полнокровие мозга и других органов, преимущественно брюшной полости не являются морфологическими признаками смерти от замерзания, однако встречаются в таких случаях чаще, чем при смерти, которая вызывается другими причинами, например, отравлениями и интоксикациями, вызванными различными ядами и радиоактивными веществами.

Судмедэксперт Возрожденный в актах судебно-медицинского исследования утверждает, что одним из признаков смерти погибших туристов от замерзания (Дятлов, Дорошенко, Кривонищенко, Колмогорова, Слободин) является отморожение пальцев верхних конечностей III – IV степени. На представленных ниже фрагментах фотографий трупов Колмогоровой (слева) и Кривонищенко (справа) отчетливо видны концевые фаланги пальцев левой кисти верхней конечности. Обратите внимание на состояние ногтевых пластинок и ногтевого ложа.

Фото в морге. Пальцы левой кисти трупа Колмогоровой.

Фото в морге. Пальцы левой кисти трупа Кривонищенко.

Ногти по анатомическому строению представляют собой роговую пластинку, состоящую из корня, тела и свободного края. Корневая часть ногтя спрятана под кожей, в ногтевой щели и визуально не заметна. Тело ногтя видно и покоится на ногтевом ложе. Средняя длина тела ногтевой пластинки на руках составляет 1,5 см, ширина 1,0 см, а толщина 0,70 мм. У живого организма тело и свободный край ногтя образовано мертвыми эпидермиальными клетками. Ногтевая пластинка лишена кровеносных сосудов, однако их чрезвычайно много под ней в ногтевом ложе. Именно с помощью этих сосудов осуществляется питание ногтевой пластинки. В случае отморожения концевых фаланг пальцев кисти III – IV степени, наступило бы изменение цвета ногтевой пластинки (тело и свободный край) и цвета ногтевого ложа. Изменение цвета ногтей от синюшно-багрового до буровато-черного стало бы легко заметно на черно-белой фотографии. На представленной ниже фотографии продемонстрирована типичная макроскопическая картина отморожения III – IV степени концевых фаланг II – V пальцев правой кисти.

Отморожение III – IV степени концевых фаланг II – V пальцев правой кисти.

Снимок опубликован на web-проекте периодического издания «Волинська газета» 24 января 2016 года в заметке «Люди потерпають від морозу» (За перші дні нового року 9 волинян звернулися до лікарів із обмороженням), что в переводе на русский язык означает: «Люди страдают от мороза» (За первые дни нового года 9 волынян обратились к врачам с обморожением).

На фотографиях погибших туристов отчетливо видно, что ногтевые пластинки и ногтевое ложе на пальцах руки трупов Колмогоровой и Кривонищенко остались практически не поврежденными. Граница наружного (свободного) края ногтевой пластинки хорошо выражена. На ногтевом ложе и ногтевой пластинке следов отморожения тяжелой и крайне тяжелой (III – IV) степени не усматривается. По внешнему виду ногти и ложе под ними – без видимых морфологических последствий от тяжелых форм поражения концевых фаланг при действии низких температур окружающей среды.

По описанию макроскопической картины в актах судебно-медицинского исследования трупов первой пятерки обнаруженных туристов, а также по изображениям, представленным на фотографиях погибших туристов с высокой степенью вероятности можно утверждать, что у пострадавших имеются признаки радиационного ожога I – III степени I – V пальцев и кистей рук. После наступления форс-мажорной ситуации в номинации «Ну, как будто воздушный шар лопнул» бета-частицы изотопов серы и фосфора попали на открытые кожные поверхности кистей рук, что стало причиной возникновения лучевого ожога.

Проникающая способность бета-частиц радиоактивного изотопа серы-35 не больше 0,32 мм, фосфора-33 не превышает 0,40 мм. Толщина ногтевой пластинки составляет 0,70 мм, что превышает проникающую способность бета-излучателей малой энергии в 2,2 и 1,7 раза соответственно. Кроме того, тело ногтя и свободный край ногтевой пластинки состоят из мертвых клеток. Следовательно, низкоэнергетическое бета-излучение было полностью поглощено ногтевыми пластинками, а ногтевое ложе, обильно снабженное мелкими кровеносными сосудами, от воздействия радиации не пострадало. Поскольку тело и свободный край ногтевых пластинок состоят из мертвых эпидермиальных клеток, то и погибать от действия радиации собственно было нечему. По этой причине ногти и ногтевое ложе всех пальцев обеих кистей остались не поврежденными и визуально резко отличаются от кожных покровов концевых фаланг темно-коричневого и черного цвета.

Таким образом, из вышесказанного следует убедительный вывод о том, что в материалах уголовного дела практически отсутствуют морфологические макроскопические признаки, которые свидетельствуют об общем воздействии холода на организм и гипотетически могли бы стать причинами смерти от замерзания туристов группы «Хибина».

У многих исследователей, которые проявляют повышенный интерес к загадке ХХ века, возникают сомнения в объективном заключении Возрожденного по результатам судебно-медицинского исследования трупов туристов. Руководствуясь принципами доказательной медицины, автор независимого расследования развеивает все сомнения, ошибочные толкования и опровергает логику основных версий гибели туристов.

Чайная пауза…

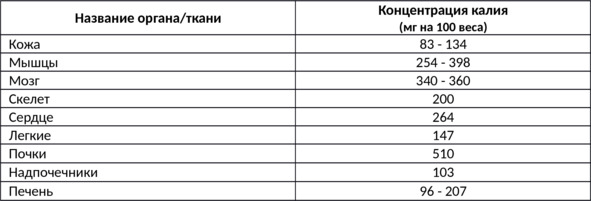

Глава 16. Радиоактивность органов и тканей контрольного образца

Предисловие. Согласно материалам уголовного дела в заключение физико-технической экспертизы представлены результаты замеров на радиоактивность органов и тканей контрольного образца (УД т.1, л.д.373, таблица №3). По мнению эксперта, подписавшего документ, пробы органов и тканей человека, погибшего при аварии автомашины в городе Свердловске, не превышают усредненных данных по содержанию радиоактивных веществ. Полученные данные могут быть обусловлены за счет естественно-радиоактивного элемента калия-40. Излучение по виду относится к бета-частицам.

Всего в качестве контроля было исследовано шесть видов органов и тканей: легкое, почка, печень, сердце, кожа, ребро. Проявите любопытство на заслуживающий внимание факт – в двух контрольных образцах (почка, печень) естественно-радиоактивный элемент калий-40 не был обнаружен. Кроме того, главный радиолог города Свердловска в деловой бумаге не указал источник информации, на основании которого проводил сравнительный анализ усредненных данных.

Во второй половине мая 1959 года, когда Левашов поставил точку в своем заключении по физико-технической экспертизе, советский ученый Е.В.Морева опубликовала творческое сочинение, раскрывающее экспериментальные данные по содержанию калия в организме. На основании этих показателей расчетным методом можно определить радиоактивность изотопа калия-40 в органах и тканях человека (табл. №1).

Таблица №1. Концентрация калия в различных органах и тканях человека (Морева Е. В.,1959).

Печень «стандартного» человека весит 1700 грамм, в ней содержится 3,52 грамма природного калия. В одном грамме природного калия (в естественной смеси трех изотопов) совершается 31 актов распада калия-40 в секунду. Беккерель – единица активности радиоактивного вещества в источнике. Один беккерель (Бк) определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит один акт радиоактивного распада. Следовательно, в печени «стандартного» человека каждую секунду наблюдается 109 распадов за счет изотопа калий-40. При этом вероятность бета-распада составляет 89,28% от общего количества излучаемых бета-частиц и гамма квантов. Получается так, что в печени «стандартного» человека в секунду совершается 97 распадов бета-частиц калия-40. На один килограмм веса печени происходит 57 распадов бета-частиц калия-40 (удельная активность). По удельной активности калия-40 среди органов и тканей человека печень уступает аналогичным показателям почке, головному мозгу, селезенке и сердцу.

Необходимо отметить, что в контрольном образце ткани взятой от печени вес сырой пробы составил 26,030 грамма. Вес сырой пробы биосубстратов печени у трупов Колеватова, Золотарева, Тибо-Бриньоль и Дубининой – 19,130; 13,590; 33,00 и 18,830 грамма соответственно (таблица №1, УД т.1, л.д.373). В контрольном образце бета-частиц радиоактивного калия-40 не обнаружено, а в печени погибших Колеватова, Золотарева, Тибо-Бриньоль и Дубининой удельная активность биосубстратов составила 49,95; 96,2; 74,0 и 81,4 Бк/кг соответственно (приложение №4). При этом навеска сырой пробы печени контрольного образца в трех случаях была существенно больше (от 26,5% до 48%), чем навеска биосубстратов печени погибших туристов.

Почка «стандартного» человека весит 150 грамм, в ней содержится 0,765 грамма природного калия. В одном грамме природного калия (в естественной смеси трех изотопов) совершается 31 актов распада калия-40 в секунду. Беккерель – единица активности радиоактивного вещества в источнике. Один беккерель (Бк) определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит один акт радиоактивного распада. Следовательно, в почке «стандартного» человека каждую секунду наблюдается 24 распада за счет изотопа калий-40. При этом вероятность бета-распада составляет 89,28% от общего количества излучаемых бета-частиц и гамма квантов. Получается так, что в почке «стандартного» человека в секунду совершается 21 распадов бета-частиц калия-40. На один килограмм веса почки происходит 140 распадов бета-частиц калия-40 (удельная активность). По удельной активности калия-40 среди органов и тканей человека почка держит пальму первенства.

Необходимо отметить, что в контрольном образце ткани взятой от одной почки вес сырой пробы составил 30,2 грамма (20% от массы одной почки). Вес сырой пробы биосубстрата почки у трупов Дубининой и Тибо-Бриньоль был 18,470 и 10,10 грамма соответственно (таблица №1, УД т.1, л.д.373). В контрольном образце радиоактивных веществ не обнаружено, а у Дубининой удельная активность биосубстрата почки составила 33,33 Бк/кг (приложение №4). При этом навеска сырой пробы весом 18,470 грамм была отобрана от обеих почек трупа Дубининой (6% от массы двух почек). В биосубстрате почки трупа Тибо-Бриньоль радиоактивные вещества отсутствовали. Следовательно, в контрольном образце, вес которого составлял 20% от массы почки, бета-частиц изотопа калия-40 не выявлено. А у погибшей Дубининой с долей веса биосубстрата в 6% от почечной массы обнаружены бета-частицы с удельной активностью 33,33 Бк/кг.

Напоминаю читателям, что контрольные образцы тканей получены от человека, погибшего при аварии автомашины в городе Свердловске. В конце пятидесятых годов прошлого века после окончания осмотра трупа на месте ДТП следователем или органами дознания составлялось направление о проведении судебно-медицинского вскрытия трупа в морге. В соответствии с пунктом 10 документа в номинации «Правила судебно-медицинского исследования трупов», утвержденные Наркомздравом РСФСР от 19 декабря 1928 года, «Вскрытие мертвого тела необходимо производить через возможно короткое время после того, как с положительностью установлено наступление смерти, но не ранее чем через 12 часов после смерти».

С высокой степенью достоверности можно утверждать, что вскрытие трупа и отбор образцов тканей человека погибшего в автоаварии осуществлялось в промежутке от 12 до 36 часов после смерти. Поскольку в советские времена всех усопших, как правило, хоронили на третий день. Следует особо отметить, что вскрытие трупов и отбор образцов тканей погибших туристов (Колеватов, Дубинина, Золотарев, Тибо-Бриньоль) проводилось 9 мая 1959 года, спустя 98 суток после наступления смерти.

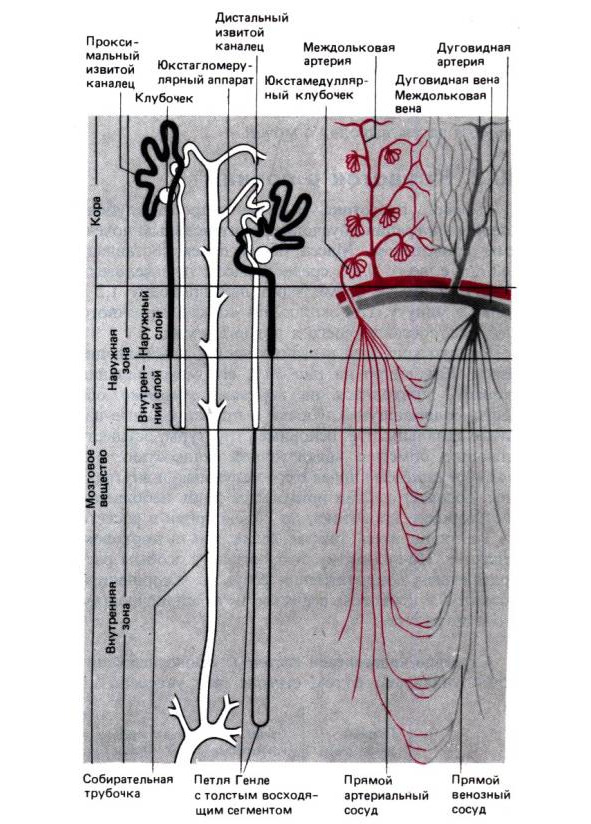

§1. Лаконичное досье на почку: архитектоника, физиология, биохимия и биофизика. Почка – очень важная часть тела живого организма. Мудрая природа бережно и аккуратно закутала почку тремя оболочками. Непосредственно саму почечную ткань покрывает прочная оболочка в виде футляра – фиброзная капсула. Следующая оболочка – жировая капсула почки, представляющая собой слой рыхлой жировой ткани, играющую роль амортизатора. Третья пограничная полоса – соединительнотканная оболочка, наружная почечная фасция. Ткань почки состоит из двух слоев: мозгового и коркового. В корковом слое ткани почки происходит биологическая церемония образования мочи. Очистка крови и выработка мочи реализуется в нефроне – структурно-функциональной единице почки. В составе нефрона имеется почечный клубочек и система почечных канальцев. Именно благодаря нефрону протекает фильтрация крови и образуется моча, удаляются конечные продукты обмена и токсические вещества. Именно благодаря нефрону существует живой организм. Почки отвечают за поддержание постоянства состава и объема внеклеточной жидкости, омывающей клетку живого организма, обеспечивая тем самым оптимальные условия жизнедеятельности клеточных систем. И, напротив, при дефиците воды и/или электролитов в почках начинаются процессы, направленные на уменьшение дальнейшей их потери без нарушения экскреции конечных продуктов обмена.

Кровеносная система почек. Кровоснабжение почек устроено по принципу двух последовательных систем сосудов с регулируемым сопротивлением и капилляров. Отходящая от аорты почечная артерия разветвляется вблизи ворот почки на две или более междолевые артерии. Междолевые артерии дают начало дуговым артериям, которые проходят по границе между корковым и мозговым веществом. От междолевых артерий в корковое вещество отходят междольковые артерии (рис. №1), разветвляющиеся на приносящие артериолы с регулируемым сопротивлением. Приносящие артериолы в свою очередь разделяются на плотный пучок капилляров почечных клубочков. Из почечных клубочков кровь оттекает через выносящие артериолы с регулируемым сопротивлением. Выносящие артериолы открываются во вторую капиллярную сеть, окружающую извитые канальцы коркового вещества.

Рис. №1. Схема кровеносной системы нефрона почек (П. Дютьен,1996).

В мозговом веществе почек кровеносная система представлена только капиллярами, которые берут начало в самом нижнем слое коркового вещества, на границе с мозговым веществом. Здесь выносящие артериолы разветвляются на капилляры, которые не образуют сплетений вокруг канальцев, а идут параллельно им, образуя характерные пучки, направляющиеся к вершине сосочка (рис. №1). Эти прямые артериальные сосуды делятся на тонкие веточки, которые впадают в восходящие прямые венозные сосуды; последние, объединяясь в пучки, несут кровь обратно в корковое вещество. Прямые сосуды почек достигают в длину нескольких сантиметров, тогда как в других органах тела длина капилляров составляет около 0,5 мм.

Капилляры – это участки сосудистой системы, в которых происходит обмен веществами между кровью и внеклеточной жидкостью. Необычно большая их длина в мозговом веществе почек, несомненно, важна для функционирования почек. Поскольку прямые венозные и артериальные почечные сосуды лежат бок о бок друг к другу, а кровь по ним течет в противоположных направлениях, на всем протяжении их контактирующих поверхностей кровоток почки создает горизонтальный градиент концентрации всех способных к диффузии веществ.

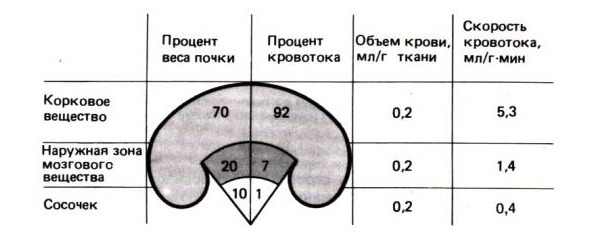

Кровоток в разных частях почек неодинаков. На корковое вещество приходится 92% общего кровотока почки. Как видно из рисунка №2, максимальная скорость кровотока наблюдается в корковом веществе – область, содержащая клубочки и проксимальные извитые канальцы, т. е. основные структуры, осуществляющие обмен с внеклеточной жидкостью. На мозговое вещество почек с его наружным и внутренним (сосочек) слоями приходится лишь небольшая часть (8%) общего кровотока.

Рис. №2. Кровоток в корковом и мозговом веществе почки (П. Дютьен,1996).

Процесс мочеобразования делится на три этапа: ультрафильтрация, реабсорбция и секреция. По способности выполнять функцию ультрафильтрации почки превзошли в процессе эволюции все остальные органы человека. Скорость фильтрации на единицу поверхности в клубочковых капиллярах может быть в 10 раз выше, чем в капиллярах мышц. Весь объем внеклеточной жидкости, составляющий у «стандартного» человека не менее 17 литров проходит через почки с кровотоком около 50 раз в сутки. Высокая скорость клубочковой фильтрации обусловлена интенсивным почечным кровотоком. Масса обеих почек составляет 300 г, т. е. всего 0,43% средней массы тела «стандартного» человека (70 кг). В то же время через них проходит 1,2 литра крови в минуту, т. е. около 25% общего сердечного выброса, составляющего в покое 5 л/мин.