Полная версия:

Четыре предела свободы. На подступах к Иному. Стратегия и тактика становления личности

Теперь последние члены триад (потребности тела, чувственные формы, «ценники»), ставшие в результате «переворотов» первыми, превращаются в предлежащие перед субъектом цели. Субъект подчиняется этим целям, подобным «морковке перед носом», и сам приобретает подобный им онтический характер.

Если Дух, Воля и Имена составляли то, что было трансцендентно и вместе с тем имманентно личности, а душа, смысл и ценности – то, что составляло с человеком неразрывное имманентное единство, то вынесенные перед субъектом онтические цели теряют эти свойства. Возникает субъект-объектная двоица, и теперь субъект связан с объектом не органически, а «механически», инструментально.

Оказавшись в «перевернутом» состоянии и имея в своем распоряжении лишь дискретные инструменты, человек пытается вернуть себе тотальность, память о которой настойчиво просачивается в его жизнь.

Данное стремление нашло свое отражение в повествовании о Вавилонской башне (см. Книгу Бытия, 11:1-9). Мотивы и цели ее строителей были весьма амбициозными: «построить башню, выстою до небес, чтобы сделать себе имя». Технологии, при помощи которых планировалось этот проект осуществить, являлись типичными технологиями копирования: если до Вавилонской башни строительство велось из обтесываемых вручную камней, то теперь башня возводится из формируемых «под копирку» кирпичей.

В этом мифе можно усмотреть намек на человека, который ищет Царство Небесное не «внутрь себя», а во внешнем мире, применяя для этого «машинные», механистические технологии и осуществляя все это в конечном счете ради себя самого, «во имя свое».

Примерами социально-политических Вавилонских башен явилось строительство коммунистического, фашистского или либерального проектов. Эти, как впрочем и все иные «башни», возводимые снизу (от онтического, от раздробленной грехом человеческой природы), оказываются обречены: невозможно склеить «земляной смолой» отдельные элементы собственной психики или разобщенных между собой и не свободных в своем выборе и поступках индивидов, и достичь при этом Целого.

«Новая научно-техническая революция приводила к появлению более эффективных технологий, более изощренных систем описания Мира, но эти описания становились все более специализированными, менее глубокими и все более оторванными от понимания Мира как единого целого … заменяя его механической карикатурой»

О.Г. Бахтияров, «Постинформационные технологии: введение в психонетику» [14]Но строители новых Вавилонских башен уже даже и не амбициозны. Время строительства башен «до небес» прошло; «небеса» мало волнуют современное человечество. Технологии обслуживают запросы потребителя, формируемые новыми «ценностями», которые, в свою очередь, определяются возможностями технологий… и т. д.

Поскольку говорить о наличии проектов подобного строительства, как правило, не приходится, оно носит довольно случайный характер. И вот уже новые «башни» стелются по земле, представляя собой беспорядочное архитектурное нагромождение уродливых форм и построек, большинство из которых давно заброшено. С другой стороны, такие «башни» не имеют даже фундамента и все больше напоминают карточные домики, готовые рассыпаться от малейшего к ним прикосновения.

И вместе с тем появляются некоторые технологии работы с сознанием, которые дают возможность форсировать первый барьер свободы и актуализировать второй и третий пределы, то есть выйти на проблематику выбора и творчества. Что очень важно, они позволяют обнаружить перманентную и неосознанную подчиненность имплицитно навязанным извне «ценникам» и преодолеть ее.

Именно с этих особых технологий, ставших последним «рубежом обороны», может быть начат обратный процесс восхождения к Целому и Бытию.

Но чтобы использоваться человеком, а не использовать его, эти технологии должны отвечать принципам аутогенности, результативности и прозрачности (см. определение психонетики во «Введении») и быть направлены в своей перспективе на пробуждение необусловленной активности сознания.

Психонетические технологии или процедуры могут быть разбиты на два типа – механистические и организмические. Под механистическими технологиями будем понимать регламентированные инструкциями алгоритмы решения поставленных задач; все те психотехнологии «копирования», которые отталкиваются от уже известного: «пойди туда, принеси то». Вместе с тем как раз регламентированность и прозрачность являются их сильными сторонами, позволяя формализовать процесс обучения, нормировать результативность и уменьшить степень субъективных искажающих факторов. Они всегда отталкиваются от самого факта нецелостности, чем и объясняется их дискретность и алгоритмичность, связанная с процедурным разделением оператора, инструмента (например, внимания) и объекта преобразования (содержаний сознания).

Такие технологии имеют ряд ограничений и сами по себе не могут охватить Целое или изменить онтологический статус падшего Адама. Поэтому по достижении пределов своего применения они должны быть преобразованы в организмические процедуры «выращивания».

Организмический подход подразумевает осуществление операций с целостностями и отвергает всякую задаваемую извне «кирпичную» регламентированность. Вместо этого он направлен на создание условий для проращивания тех «семян-намерений», которые, в свою очередь, порождаются в творческих сверхпроизвольных актах19.

Необходимо заметить, что даже сам переход от механистичности к организмичности не произволен и не регламентирован, а является следствием смещения субъектной позиции в область онтологического.

Это довольно парадоксальная задача – для того, чтобы вырастить целостность, необходимо прежде самому «прорасти» в Целое.

Часть вторая

Консциентальный уровень: территория Cознания

Глава IV

Основные положения: Сознание, «Я», смысл, Воля

По законам жанра, прежде чем начать рассматривать вопрос, посвященный Сознанию, «Я» (Субъекту) и Воле, им нужно дать позитивные определения. Но задача определить эти категории вызывает неразрешимые трудности.

Они связаны, во-первых, с предельностью этих категорий (что вынуждает ставить им в соответствие более «поздние» в семантической иерархии понятия), а, во-вторых, с тем, что эти «начала» фундируют друг друга и потому не позволяют описывать одно через другое.

Действительно, возможно ли сознание без «Я» и активности? Возможно ли «Я» без сознания? Нередко встречается мнение, которое отождествляет между собой сознание и «Я», но вряд ли такое упрощение можно считать удовлетворительным.

Несмотря на то, что наше «Я» и сознание являются для нас предельно очевидными в актах прямого «схватывания», все попытки дать им непротиворечивые определения обречены на провал, поскольку сознание и «Я» всегда указывают сами на себя. В этом случае самым понятным (и вместе с тем довольно непрезентабельным) объяснением того, чтò есть сознание, может стать негативное указание на возможность его потери: на прекращение фундаментальной способности осознавать. И тогда интуитивное знание или, по крайней мере, полагание того, что значит «потерять сознание» или «быть» без сознания является наиболее простым указанием на то, что может быть потеряно.

Таким образом, непосредственный опыт собственного существования является лучшим «определением» сознания и субъекта.

1. Сознание

На сегодняшний день существует множество определений сознания. Выделим из них несколько основных «лейтмотивов», которые нам пригодятся в дальнейшем, и таким образом попробуем определить сознание интегрально:

● Сознание как совокупность рефлексируемых явлений, т. е. сознание как осознаваемое

● Сознание как понимание и как смыслообразование

● Сознание как то, что отражает действительный мир

● Сознание как самосознание

При этом необходимо сразу осуществить демаркацию между сознанием и его содержаниями (несмотря на то, что некоторые определения указывают на обратное). Сознание не сводимо к своим содержаниям, но есть «среда» и необходимое условие их проявления. На это указывает достижимая в предельном опыте возможность «чистого сознания» – то есть сознания, свободного от любых содержаний и проявляющего себя лишь в феномене смыслопорождения (по Гуссерлю).

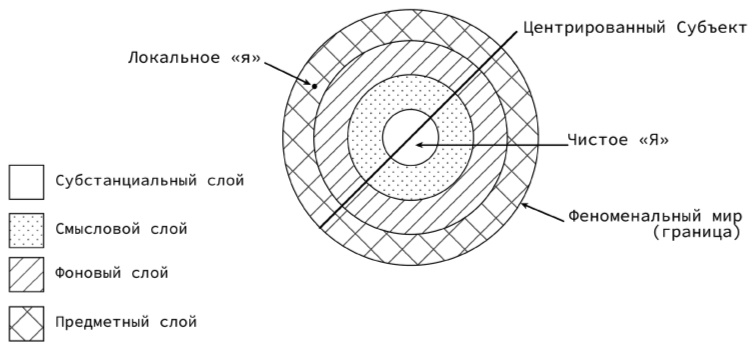

Приведем ниже схему слоев сознания, которая разработана в рамках психонетической модели (взято из книги О.Г. Бахтиярова «Технологии свободы» [15]) и которая нам пригодится в дальнейшем (также см. рис. № 1):

● Предметный слой сознания (ПСС): слой сознания, состоящий из различимых объектов-фигур – предметов, свойств, качеств, отношений и т. д.

● Фоновый слой сознания (ФСС): слой сознания, в котором объектом выступает фон, из которого выделяются объекты-фигуры; инструментом достижения ФСС являются различные виды деконцентрации внимания.

● Смысловой слой сознания (СмСС): слой сознания, в котором объектами являются амодальные смыслы, лишенные чувственных проявлений.

● Субстанциальный слой сознания (ССС): слой сознания, лишенный смысловых наполнений, где объектом является бескачественное сознание как таковое

Рисунок № 1

Данная модель является конструктом и вводится исключительно для методических целей. В действительности «слои» не расположены последовательно, подобно слоеному пирогу, и не исключают, а, скорее, включают друг друга.

Поскольку для субъекта все слои представлены сразу (по крайней мере, потенциально), правильней говорить не о «перемещении» между слоями, а об активации того или иного слоя (слоёв). Выражение «активированный слой» будет указывать на степень «плотности» тех содержаний, с которыми имеет дело субъект в настоящий момент. Говоря иначе, слои определяются по актуальным содержаниям сознания (или же для субстанциального слоя – их отсутствием).

В дальнейшем мы будем опираться на идею о том, что сознание по своей природе – субстанциально. Субстанция сознания здесь должна пониматься в единственном смысле – как указание на то, что все содержания сознания, включая восприятие и смысловые наполнения, «изготовлены» из этой субстанции – т. е. из самого сознания.

Тогда субстанция, не имеющая никаких форм и модификаций, будет соответствовать субстанциальному слою сознания – сознанию как таковому.

2. Субъект («Я»)

2.1. Две «стороны» чистого «Я»

Зададимся вопросом: каким образом при изменении во времени нашей психики, памяти и тела, сохраняется самоидентификация личности? Почему нечто в нас, позволяющее точно себя идентифицировать и не путать с другими людьми, оказывается инвариантным во времени? Что стоит за нашим самосознанием (но не самоощущением!) и обеспечивает единство психической жизни, являясь консолидирующим ее фактором?

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы обнаруживаем, что нет ничего более нам близкого и вместе с тем более непостижимого, чем наша субъектность, которая ничем не определима и ни к чему не сводима. Будет справедливым сказать, что «Я» стоит за каждым актом рефлексии и отличает себя от любых содержаний сознания. Но при попытке ухватить «Я» вниманием (чтобы исследовать его доступным нам способом) мы обнаруживаем, что всегда упираемся в некий «я-объект», с которым привычно себя отождествляем. «Я» неизбежно ускользает от нас, оставляя в наших руках довольно грубую подделку.

В процессе исследования субъектности перед нами встает ещё один довольно любопытный вопрос: «Я возникает только как акт осознания и самосознания, или же “Я” есть нечто большее, чем эти акты?»

Дать феноменологически точный ответ на данный вопрос весьма затруднительно. Он разделяет на два лагеря мыслителей, философов, психологов и даже Традиции. В этих условиях неопределенности, исходя из прагматических задач, стоящих перед нами, и необходимости построить «рабочую модель сознания» (которая может быть использована для описания процессов, происходящих в психонетических процедурах), мы рассмотрим «Я» с двух сторон: как методологическое допущение и как явление (т. е. подойдем к нему феноменологически).

Похожего подхода придерживается (хотя и не вполне четко его артикулирует) Эдмунд Гуссерль. С одной стороны, он вводит понятие «чистого Я» как трансцендентальную категорию, выходящую за пределы эмпирического опыта. Она позволяет ответить на вопрос «чьи20 именно переживания присутствуют в феноменологическом поле?» и тем самым определяет «Я» как принцип единства потока сознания21.

С другой стороны, «Я» по Гуссерлю обладает феноменологическим аспектом, когда определяется им через cogito22, т. е. через акт сознания:

«Среди всеобщих сущностных своеобразных черт трансцендентально очищенной области переживаний первое место подобает, собственно говоря, сопряженности любого переживания с “чистым” Я. Любое “cogito”, любой акт в указанном смысле характеризуется как акт Я: акт “проистекает из Я”. Я “актуально живо” в акте»

Э. Гуссерль, «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» [17]«Я» является источником направленных актов сознания, а потому оно в некотором смысле может пониматься как «центр жизни» Сознания, из которого акты «излучаются» и к которому эти «лучи» возвращаются.

При этом «Я» живет в cogito актуально, т. е. акт осуществляет меня. Иными словами, «Я есть» постольку, поскольку каждый такой акт сознания проявляет (но не создает) Субъекта действия: «Я» действует, чтобы актуально быть. Отсюда становится понятным, почему «Я» не есть сам этот акт, но не является при этом и его следствием.

Далее Гуссерль делает еще одно весьма важное замечание:

«При таких специфических сплетенностях со “своими” переживаниями переживающее Я – тем не менее, вовсе не то, что могло бы быть взято для себя и обращено в особый объект изысканий. Если отвлечься от его “способов сопряжения” или “способов отношения”, то оно совершенно пусто – в нем нет никаких сущностных компонентов, нет никакого содержания, какое можно было бы эксплицировать, в себе и для себя оно не подлежит никакому описанию – чистое Я, и ничто более»

там же [17]Таким образом, феноменологическая сторона чистого «Я» обнаруживается в событиях сознания, включая и такой его непреложный факт, как факт собственного существования: «Я есмь». (Даже сама возможность сомнения в этом факте предполагает существование сомневающегося субъекта.)

Иначе говоря, «Я» есть всегда, когда есть сознание.

Об этом пишет и Фихте:

«Всякое сознание обусловлено непосредственным сознанием нас самих»

И. Фихте, «Опыт нового изложения наукоучения» [18]Говоря же о трансцендентальном аспекте «Я», мы будем следовать логике А.В. Смирнова и Ибн Сины. Примем в качестве одного из базовых оснований то, что чистое «Я» не сводимо к сознанию, не является его содержанием (в том числе и смысловым), но представляет собой условие сознания:

«“Я” дано мне до и вне какой-либо активности моего сознания; оно – непременное условие моего сознания. Условие не может стать содержанием»

А.В. Смирнов, «Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл» [9]Надо понимать, что речь здесь идет о двух сторонах единого «Я». Подобно двуликому Янусу, оно одновременно обращено и к ничто (трансцендентальный аспект), и к бытию (феноменологический аспект). Чтобы быть, чистое «Я» «воплощается» в субстанциальном слое сознания, совпадая с ним:

«“Быть в этом слое” равнозначно “быть этим слоем”»

О.Г. Бахтияров, «Активное сознание» [4]Можно сказать, что «Я» представляет собой непрестанное и творческое становление от небытия к бытию. Подобно границе, проведенной между ничто и нечто, «Я» не только отделяет одно от другого, но и соединяет их в себе. Стоит сделать лишь шаг в одну сторону от границы – и «Я» перестает актуально быть, в другую – и чистое «Я» теряет свою «чистоту», погружаясь в плотные слои сознания. Единственный способ для «Я» оставаться границей – осуществлять активность, порождая cogito, но не отождествляться с ними.

«Я», взятое в рассмотрение сразу с двух ракурсов, шире категории «сознание», которое рассматривается только феноменологически. По этой причине мы не можем сказать, что «нет “Я” без сознания». (Такое утверждение будет корректным только в отношении «Я», являющегося событием сознания, но не его подлинным условием.) В то же время утверждение «феноменологическое “Я” всегда есть, когда есть сознание» выглядит вполне достоверным.

Итак, «Я» обнаруживается посредством самого первого события сознания23. Из чего, конечно же, не следует, что «Я» порождается сознанием. Напротив – поскольку сознание возможно лишь как событие, можно допустить, что «Я» является «гарантом» сознания.

Обратим внимание на разницу между чистым «Я» и чистым сознанием. Если под чистым сознанием следует понимать сознание, лишенное любых наполнений и свободное от любых качеств, то «чистота» «Я» определяется не отсутствием cogito, а тем, что оно не смешано, не отождествлено с содержаниями, хотя может соприкасаться (сопрягаться) с ними в рефлексивных актах.

В этом случае Субъект24 свидетельствует о cogito посредством Сознания, а потому можно сказать, что Субъект «обладает» Сознанием.

Подводя промежуточные итоги, отметим такие важные свойства «Я», как пустотность, проявленность посредством актов, а также несводимость ни к чему (в том числе и к смыслам). Следствием принципиальной необъективируемости Субъекта является его трансцендентность всем содержаниям.

Чистое «Я», таким образом, совершенно свободно от природы, от чего бы то ни было в мире. Будучи не связанным ничем из «мира сего», «Я» является носителем и субъектом свободы. А потому любой акт, исходящий из такого «Я», свободен по определению.

2.2. Два «Я» консциентального плана

Весь наш жизненный опыт указывает на то, что мы можем с легкостью отождествиться с различными содержаниями сознания, локализовать себя в пространстве и времени, описать себя посредством личной истории. Но при попытке редуцировать «Я» до «сухого остатка» нам не удается обнаружить ничего, на что можно было бы с уверенностью опереться; ничего, кроме упрямой очевидности «Я есмь».

Чтобы в дальнейшем избежать терминологической путаницы, нам будет необходимо ввести различение между тем, что мы привыкли называть собой, имеющим ряд характеристик и качеств (самоощущение, тело, имя, характер и т. п.), и тем, что неподвластно никаким изменениям (по той причине, что там попросту нечему меняться):

2.2.1. Эмпирическое (локальное) «я» возникает в результате отождествления чистого «Я» с определенными содержаниями и структурами сознания, с представлением человека о самом себе, совокупностью всего, что мы привыкли называть собой. Не отличая себя от психических структур, «Я» в этом случае принимает их команды за свои, даже не задаваясь вопросом о том, что является причиной и источником их возникновения. В большинстве случаев его действия не произвольны: они являются заданными реакциями на приходящие стимулы. Можно сказать, что в эмпирическом «я» субъектность «смешана» с содержаниями сознания или даже поглощена ими.

Выражаясь метафорически, такое «я» возникает в результате погружения изначально бескачественного и пустотного «Я» в плотные слои сознания.

Характер существования «воплотившегося» таким образом «я» описывается страдательным залогом: «я претерпеваю», «со мной случилось».

«Я» отождествляется не только со структурами, но и со специфической перцептивной конфигурацией, возникающей в результате хронической фиксации внимания на самом себе. Это – определенный «рисунок» соматических ощущений, зачастую локализованный в районе головы; некий образ себя, формируемый так называемой «вторичной визуальностью»; голос, которым мы думаем (или, точнее, который «думает нас»). Поскольку здесь эмпирическое «я» задано как самовосприятие, зафиксированное рефлексивным, направленным на самого себя вниманием, оно не столько осознается, сколько ощущается, проявляясь как локальное образование, имеющее форму и качества.

Будучи очищенным от психических и психологических компонент, такое «я» может быть названо локальным, точечным «я». Оно также, как и эмпирическое, отождествлено с содержаниями; только теперь это не психические структуры, а некоторая перцептивная данность. Понятие «эмпирическое я» шире, чем «локальное я», и включает его в себя. В дальнейшем мы будем применять тот или иной термин для обозначения «я», в зависимости от требований контекста.

Итак, эмпирическое «я» всегда локализовано и, в отличие от чистого «Я», существует по лишь отношению к тому, что им объективируется (пара «субъект–объект»). Из этой позиции эмпирическое «я» стремится присвоить себе все, что попадает в его «поле зрения»: вещи, смыслы, активность… Это как бы дает ему возможность утвердить свою «реальность», пусть и за счет противопоставления себя объектам: «я делаю это», «я присваиваю то», «я наблюдаю за тем».

В дальнейшем понятие «субъект» будет использоваться нами как синоним эмпирического «я» в тех случаях, когда нам будет необходимо подчеркнуть его активный, познавательный и бытийный статус (которым оно, несмотря на свою эмпиричность и локальность, обладает) в противоположность «я-объекту», где оно выступает лишь как социальный, телесный или психический образ.

2.2.2. Чистое «Я»25 (в дальнейшем – «Я» или Субъект) достижимо посредством предельной редукции, применяемой к эмпирическому «я». Такое «Я» не может быть сведено ни к каким качествам, а потому – апофатично, «бесплотно» и не локально. Оно тождественно себе и незримо присутствует во всех явлениях психической жизни, свидетельствуя о них. Рефлексивные акты сознания всегда чьи-то и именно «Я» является их «бенефициаром». Каждый акт восприятия есть не просто «восприятие, повисшее в воздухе», но чье-то восприятие. «Я» как бы отражается в cogito и потому может быть обнаружено и познано по таким «отблескам».

Если локальное «я» создается и фиксируется вниманием, направленным на себя же, и потому есть результат объективации, то Субъект не может быть схвачен вниманием: он всегда ускользает от самого себя. И если эмпирическое «я», это то, как мы себя воспринимаем или ощущаем, то чистое «Я» – это тот, кто воспринимает.

В отличие от эмпирического «я», которое обусловлено содержаниями и процессами сознания, «Я» – как было замечено выше – само является условием сознания, устанавливающим «диктат бытия».

Вот что по поводу «диктата бытия» пишет А.В. Смирнов со ссылкой на Ибн Сину:

«Ибн Сина настаивает на том, что хадс не может бездействовать: если Я открыто прямому схватыванию, оно не может не схватываться. Иначе говоря, мы не можем волевым усилием отказаться от схватывания Я: его открытость нам не зависит от нас». «И спящий, и пьяный человек воспринимает свое Я в момент сна или опьянения, однако потом не помнит об этом; теряется память, но не восприятие Я, которое в принципе не может прерваться (Ибн Сина)»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

См. более подробное рассмотрение данного вопроса в статье А.А. Гриба «Квантовый индетерминизм и свобода воли» [1].

2

Термин «психонетика» был предложен в 1970 году японским предпринимателем Кадзумой Татеиси для обозначения новой постинформационной парадигмы, которая должна прийти на смену эре информационных технологий. Под психонетикой здесь следует понимать концепцию, объемлющую совокупность психотехнологий, построенных на единой методологической базе и направленных на решение конкретных конструктивно поставленных задач с использованием свойств, присущих психике и сознанию. Психонетике свойственен инженерный подход (т. н. «инженерия сознания»), в основании которого лежат волевые психотехники: инструменты работы с собственным сознанием. Их главной особенностью является личная волевая активность. В своем перспективном измерении психонетика направлена на пробуждение в человеке свободной, ничем не обусловленной воли. Все ее приемы должны отвечать следующим условиям: быть аутогенны, прозрачны и результативны. Автором и главным разработчиком психонетических методик является О.Г. Бахтияров (см. книги этого автора: «Постинформационные технологии: введение в психонетику», «Активное сознание», «Технологии свободы»).