Полная версия:

Бездна

Жертвами такого столкновения следует признать «зилотов» патриархального быта, ревность которых выродилась в умозрительный, «письменный», сектантский патриотизм. Имея на себе старые метины, он не нов ни в русской литературе, ни в русском сознании. Отталкиваясь от «критического реализма» второй половины XIX в. и невесть какого реализма начала ХХ в., в конце оного «стилевые патриоты» пришли к тому же плачу, разве что едва слышному и мелкослёзному. И псевдовселенский плач этот, переходя в бессильное всхлипывание, раздаётся из-под тех же обветшалых рогож того же ненастного бытия, оплакиваемого как будто бы честной по своим намерениям литературой.

Плач по чему? Да по всему и более всего – по деревне…

Но какой? Когда существовала в России та деревня, которая заслуживала бы столь горьких и безутешных рыданий? При каком царе?

Да, были времена не слишком продолжительного благоденствия, которые скрашивали вызванную, прежде всего, климатом тяжесть деревенского быта. Последний и выковывал неудобный для «европейского мира», но сильный и суровый характер народа, тяготеющего к вере, делу и справедливости. И тогда – в случае нарушения народного устава или при случившемся воровстве – при въезде в селение вкапывали столб, который, свидетельствуя о позоре, стоял до тех пор, пока не сгнивал. Однако «вбивание столбов» почему-то не нашло широкого распространения. Не до того было деревне, из столетия в столетие ведущей борьбу за выживание. Потому, когда толстовский Нехлюдов «начал свою речь тем, что объявил мужикам о своём намерении дать им землю совсем. Мужики молчали, и в выражении их лиц не произошло никакого изменения».

И не могло произойти! Поскольку у крестьян, за века многажды обманутых «отцами-благодетелями» из высшего сословия, не было к ним никакой веры. И не могло быть, ибо не знали «кормильцы» ни русской жизни, ни русского языка, а те, что знали, напрочь забыли его за ненадобностью, так как с детства говорили на иноземных языцех. Итак, сформированные вне традиций и форм русской культуры, «отцы» могли лишь презирать собственный народ, на что последний мрачно отвечал им тем же.

Глубина проблемы была ясна не только классикам.

Давно и незаслуженно забытый писатель-народник Александр Эртель, [5] не только «ходивший в народ», но и долгие годы живший его нуждами, в конце ХIХ века с горечью писал: «Нет, никогда ещё я так не понимал некрасовского выражения «любя ненавидеть», как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта…». А ведь если сравнить с состоянием деревень середины ХХ века, это были времена патриархальной деревни. Что-то ведь тронуло душу обрусевшего немца, ставшего православным и прилепившегося сердцем к России.

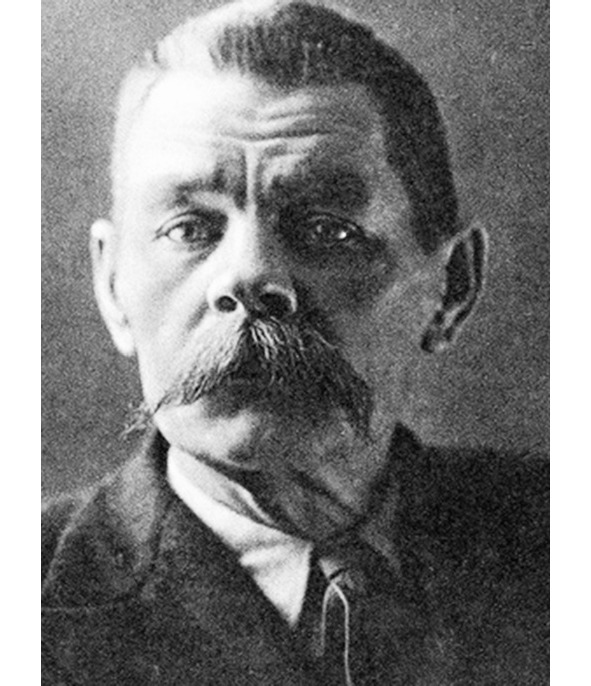

Николай Клюев

«Золотые купола и благовест – форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе…», – отмечал Эртель. Значит, отметим и мы, в те времена существовала (пусть и далёкая от идеала) деревенская цивилизация, которой пришёл конец после Октябрьской революции, последующего раскулачивания, коллективизации, и прочих бедствий. Иначе говоря, было-таки время, когда народ, не изменяя благовесту, не только не рушил церкви, но и строил новые. Когда же деревенскую жизнь нарушали въедливые «сицилисты», то народ сам исправно вязал их и сдавал в участок. И. Е. Репин даже картину написал – «Арест пропагандиста» (1880—1892). Судя по долгой работе над полотном – сдавали в участок революционеров регулярно, во всяком случае, до скончания века.

Однако поиск в истории идеальной или просто добротно скроенной деревни не входит в задачу настоящей работы. Тем более, что оценок и мнений на этот счёт предостаточно. К примеру, Михаила Бакунина (в отличие от Эртеля) отнюдь не воодушевляло деревенское бытие, как и сама патриархальная жизнь. Последней здорово достаётся от него в письме к Герцену: «Почему эта община, от которой вы (и Эртель, добавлю от себя. – В. С.) ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение десяти веков не произвела из себя ничего, кроме самого гнусного рабства?», являющего «…бесправие перед всем миром», убивающего «…всякую возможность индивидуальной инициативы», лишающего «…права не только юридического, по простой справедливости в решениях того же мира…».

Впрочем, словам Бакунина можно противопоставить другие слова, которые опровергнут его на словах же, в ответ на которые можно привести опровергающие их. И так – до бесконечности.

Словом, разноголосица в мнениях людей, не понаслышке знавших деревню, может у кого угодно отбить охоту забираться в дебри противоречий деревенской жизни.

Нам, нынешним, тем более не пристало рядиться в компетентные судьи издавна дышавшей на ладан житницы Страны. Поэтому за невозможностью объять необъятное взглянем на деревенское бытие в произведениях «критического реализма». То есть вспомним эпоху, когда и община, и мужики были «лучше эртелевских», когда ходоки после отказа в просьбах не крушили земство, а, поверим Н. Некрасову, «с непокрытыми шли головами», возвращаясь в свои жилища не солоно хлебавши.

Итак, обратимся к художественному Слову. Точнее, к давно отмеченному филологами феномену негативного восприятия многих аспектов российской жизни.

Заявив о себе в литературе середины ХIХ века, он нашёл себя в «критическом мазохизме» последующих времён.

При рассмотрении вопроса возникает серьёзное сомнение в том, что декларируемый со времён Чернышевского и Герцена «поиск истины» посредством критического мировосприятия был настоящим, духовно осознанным стимулом литературного творчества. Ибо, как правило, начинаясь с «высоких материй», «поиск» этот скоро переходил в мелкое копание в бытийной и социальной жизни. Здесь специально оговорю, что мелочность состоит не в пресловутом «маленьком человечке», а в масштабе духовного посыла авторов, лучшим примером чего является бытокопирование живописцев из числа «Передвижников».

Сомнения возникают потому ещё, что в произведениях русских классиков, исповедовавших постулаты «нравственного реализма», в той или иной форме заявляет о себе отрицание как таковое (в чём «замечены» Н. Некрасов, Л. Толстой, А. Куприн, а более всех в своих разбойно-удалых и беспросветно-унылых рассказах, Л. Андреев; список длинён). Может, А. Чехов, утверждая: «Нужно по капле выжимать из себя раба», – имел в виду неприятие «доли народной» внутренне рабствующими, в душах которых и затесалось отрицание радостей русской жизни?! Внутренне вольный человек – писатель, художник или музыкант, наблюдая мир явлений, не останавливается на внешней грязи, так как видит их глазами свободного.

По этой причине Лермонтов и Достоевский, умевшие вникнуть в противоречия не только русского, но и «мирового человека», были далеки от огульно критикующих. От тех, кто видел русское бытие однозначно мрачным, беспросветно несчастным, ничего хорошего не имеющим и ни к чему путному не ведущим. Истинно глубокий ум видит историю не только в срезе современности.

Сумел же Фридрих Шиллер написать свою знаменитую оду «К радости» даже в несвободной, раздробленной до карликовых государств Германии! Потому, очевидно, что умел ощущать жизнь не только текущего времени.

Что там Шиллер! Разве русская икона – великая в гимне божественному в человеке – непостижимой красочностью своей, переходящей в нетленную «радость цвета», не несёт в себе признаки бытия в их чарующей ипостаси – той, в которой духовная гармония доминирует над несовершенствами человека?

Разве она соборностью сознания иконописца, чистотой темы и красочностью её решения превосходя самые выдающиеся индивидуальные достижения живописцев, их глубокие (и тоже духовные) изыскания и откровения, не содержит в себе начал, вразумляющих душу и сознание человека?! Разве красота такого рода не есть зеркало души «человека радостного», между тем способного и на подвиг?! Разве не явили его иноки-воины, вдохновлённые на знаменитую битву св. Сергием Радонежским?! Но если так, то не лучше ли было бы возвратиться к тому, что присуще народу по культуре и происхождению, нежели в плачах и скорбях развивать то, что ему исторически не свойственно?!

II

Увы, правительство Александра I не поняло звёздного часа русского бытия, а его наследник с оловянными очами не поддавался ни вразумлению, ни настояниям времени. Плац-парадный «уровень, начертанный николаевским скипетром» (А. Герцен), обусловил острокритичную «линию» Чаадаева, за которой стелилась широкая полоса уныния – везде, во всём и среди всех!

Некрасов, разглядев «несжатую полосу» на крестьянском поле и обратив свою «находку» в громкую песнь о тяжёлой доле народной, не удосужился увидеть сжатые полосы крестьян. Бессильные пахари Ивана Никитина – современника Некрасова, и вовсе не доживали до жатвы… Их соха – «горькой бедности помощница» – застревала в дикой полыни – «травке дикой», символизирующей горечь жизни, неразлучной со смертью. Повсюду немощному жильцу – Никитину – виделась «Бедность голодная, грязью покрытая/Бедность несмелая, бедность забытая…».

Заживо погребённые персонажи отдающей Богу душу поэзии мрачно тянули свою «лямку» вместе со своими авторами. Чахлые духом и одолеваемые телесной хворью, они, подобные бурлакам Репина, из последних сил волокли свои «полосы» до погоста с тем, чтобы справить там тризну и по ушедшей Руси, и по себе самим…

В своём стихотворении «Родина» (1846) Некрасов, «с враждой и злостью новой» вспоминая свою безрадостную юность, пишет о том, что всё «Проклятьем на меня легло неотразимым,/Всему начало здесь, в краю моём родимом!..».

Николай Некрасов

«С отвращением кругом кидая взор, с отрадой» видел Некрасов, как «срублен тёмный бор… и нива выжжена… и на бок валится пустой и мрачный дом…» его детства… его Родины.

Плач Некрасова о «несжатой полосе» и по всему вообще подхватили другие литераторы. Переведя «полосу» в прозу, они к концу века обратили её в реквием по несостоявшейся русской жизни. Ту же «песнь», придав ей монументальность и возведя в масштаб государственности, продолжил М. Е. Салтыков-Щедрин.

Сформировавшись при режиме Николая-«Палкина», писатель обрёл специфическое видение России, впоследствии ничуть не поколебленное более разумной политикой следующих двух императоров. Отсюда «николаевская» – во фрунт – прямолинейность и несгибаемость его сатир, кои находили-таки себе почву в ухабах «расейской» неупорядоченности. В этом смысле тоже «почвенник», он по-своему обессмертил отечественные реалии.

Иное отношение к России было у Чехова.

Сложившийся в другой политической реальности, он умело прятал эпические картины Щедрина в «футляр» конкретной обывательской жизни, часто ядовито, но всегда беззлобно указывая на её изъяны, нашедшей живой отклик в «щедринском эпосе».

Сатиры Чехова не только жалили, но и лечили небезнадёжных, тем самым выгодно отличаясь от произведений авторов, заражённых неприятием бытия как такового. Последнее с редким постоянством заявляло о себе в произведениях Максима Горького и уныло-тяжёлой, без щели просвета, прозе Леонида Андреева.

В рассказе «Супруги Орловы» (1897) Горький делится с читателем отнюдь не безвредной «удалью» главного героя. Она, своей непристойностью завораживая «страстных любителей всевозможных происшествий» в самом повествовании, в некоторых аспектах потрафляла (это несомненно) тайным стремлениям читателей из потенциальных «товарищей»…

О чём же грезил один из «орлов» гнезда Горького?

Прожив жизнь тупо и без пользы, он мечтает «отличиться на чём-нибудь», хотя бы даже «раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей!» или сотворить «что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и потом вниз тормашками – и вдребезги!» Заканчивается рассказ описанием каба- ка, где автор участливо общается со своим детищем: «Тяжелая дверь кабака, в котором я сидел с Орловым, то и дело отворялась и при этом как-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представление о какой-то пасти, которая медленно, но неизбежно поглощает одного за другим бедных русских людей, беспокойных и иных…». В рассказах Л. Андреева «жизнь» горше даже и горьковской реальности. Содрогаясь от неё, критик Ю. Айхенвальд пишет: «Внешний безобразный ужас застилает собою у Андреева внутреннюю жуть».

Максим Горький

В своих текстах писатель и в самом деле «разевает» перед читателем художническую «пасть», которая по-горьковски пережёвывала и по-андреевски проглатывала души «попавшихся».

Взять хотя бы унылый, тяжёлый, без щели просвета рассказ Андреева «В подвале» (1901), течение которого он предваряет беспощадным началом:

«Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние деньги. У него было большое, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица»…

После такого вступления и в самом деле хочется взять жбан водки, опорожнить его «до части», привязать недопитое к вые и… – пропади оно всё пропадом! – броситься головой в омут. Но погодим пока. [6]

Что же дальше-то? А дальше Андреев пишет: «Пришла ночь. Пришла она чёрная, злая, как все ночи, и тьмой раскинулась по далёким снежным полям… Слабым огнём светильников боролись с ней люди, но, сильная и злая, она опоясывала одинокие огни безысходным кругом и мраком наполняла человеческие сердца. И во многих потушила она слабые тлеющие искры». И здесь Андреев, зло констатируя чьи-то невидимые смерти, опять подсказывает нам «единственный выход» из такой жизни…

А кому же подсказывать, как не ему, ведь он несколько раз пытался покончить с собой?! Исповедуя безысходный мрак, писатель настойчиво внушает читателю, что в этой жизни нет ни радости, ни надежды! Потому и своему герою (Хижнякову), «приговорённому» автором, он не оставляет никаких шансов на выживание. Заканчивает свой рассказ Андреев так же безнадёжно, как и начал: «А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала – спокойно, терпеливо, настойчиво»!

Леонид Андреев

На фоне такой прозы самые строгие проекты и предложения Градоправителя из «Истории одного города» (1870) С. Щедрина кажутся олицетворением невинной шалости, юмора и строевого «плац» -оптимизма.

И в самом деле, «вглядываясь» в будущее России, Угрюм-Бурчеев предлагает планы гуманного умягчения его. В соответствии со своими грандиозными планами он выстраивает для народа некий Коммунистический Город, где есть даже «манеж для коленопреклонений, где наскоро прочитывают молитву». И угрюмый прозорливец наш таки был пророком в своём отечестве! Ибо прошло время, и «манежем» стали тысячи площадей, на которых счастливый народ маршировал, пел песни, читал гимны и прочее. А местами для преклонений стали миллионы «красных уголков». Но и это не всё.

По плану нашего героя после оздоровительной маршировки обыватели «направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой (что, плохо разве? – и тоже ведь было); наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску хлеба, посыпанного солью (это уже не так хорошо, но не хуже пайка будущих ГУЛАГов).

По принятии пищи выстраиваются в каре и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются, сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы» (вспомним кинематограф 1930-х гг. – тут Щедрин прям как в воду глядел!).

О «жизненности» проектов Градоправителя говорит то, что большинство их было взято на вооружение «красными камандирами», выполнено и даже превзойдено. Словом, то, что самому Щедрину казалось сатирой и утопией, позднее было блестяще выполнено под блеск наганов «товарищей».

Михаил Салтыков-Щедрин

Именно под их «чутким руководством» трудовые коллективы и ходили на работу в ногу, и нагибались единовременно, и косили в одном ритме. Если б писателю-сатирику хватило идеологической фантазии, то он к «стуку заступа» непременно добавил бы песни счастливых трудящихся. Но что уж теперь сетовать…

Зато другие инициативы Угрюм-Бурчеева «товарищи» обошли и по смыслу, и по содержанию, а во многом и перевыполнили даже, для чего сравним то, что знаем, с тем, что имеем в пунктах «Устава о свойственном Градоправителю добросердечии»: «Казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит с осмотрительностью, дабы не умалился от таких расточений Российской империи авантаж и не произошло для казны ущерба (пункт 8-й III- го Устава)».

Правда, в житейском исполнении один из пунктов «Устава» (13-й): «В пище и питии никому препятствий не полагать», – содержит небольшие перекосы (ибо с пищей в России были-таки трудности), зато с питиём никаких перекосов (прошу прощения за каламбур) не было и нет. Ибо питиё воистину стало любимой «пищей» пролетариата, да, впрочем, не только его. Далее читаем (пункт 14-й):

«Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития». Полагаю, долгое время так оно примерно и было, хотя, может, не всегда и не везде…

Но самое ценное предложение Градоправителя содержится в последнем, 15 пункте. Сила его в том, что оно завсегда способно развязать руки властям, в то же время способствуя «полёту фантазии» и буйству «мыслей» иных его замов.

Содержание этого пункта, вне сомнения, заслуживает всяческого поощрения, а потому должно быть возведено в догмат общественно-обывательского жития. Более того, лаконичный по неясному смыслу и безупречный по неуловимой форме пункт этот должен быть «отлит (цитирую одиозного политика нынешней уже России) в мраморе» во всяком государстве, не знающем куда идти… Вот этот, краткий, как всё гениальное, пункт: «Во всём остальном поступать по произволению»!

Итак, в силу умения и меры уныния, глубины восприятия и личных пристрастий писатели заката XIX и рубежа веков озабочены были главным образом трудностями и мерзостями повседневной жизни. Причём критике подвергались все звенья российской власти, обвинялись практически все сословия, система общественного и государственного устройства и сам император. Таким образом, Угрюм-Бурчеевы, Иудушки Головлёвы и Кабанихи, кочуя из жизни в литературу и наоборот, становились подлинными героями произведений, опосредованно формируя по себе российское бытие.

Замечу здесь, что в «чаадаевских» настроениях и смехе сквозь слёзы писателей пушкинской поры слышалась горечь от наблюдаемой действительности. Но замерло эхо последних из них, и преемники Гоголя, прослезившись от смеха, всерьёз задумались и сделали «критический реализм» жупелом своего творчества. Всё больше исходя страданиями от «такой жизни», они не нашли ничего лучшего, как прийти к отрицанию уклада отечественного бытия, как и самой «русской жизни», лишь частью которой были пороки российского общества. Не все, конечно. А. Эртель, наблюдая исподволь усиливавшееся безверие, признаётся: «Я долго писал о нём (народе), обливаясь слезами». Ему больно было видеть, как талант и великие потенции народа из поколения в поколение уходят водой в песок…

Но собратьям Эртеля по перу недосуг было разбираться в «низовой культуре» и принимать близко к сердцу интересы простого люда. Убеждённые в своём призвании научать и пестовать «низы» общества, они – при недостаточном почтении к себе – тыкали в рыло всякому «хаму» своим «фи». Сам Эртель не был склонен к анализу перипетий и тонкостей отечественного бытия, а народу в ещё меньшей степени были интересны «сложности» навязываемых ему «сверху» литературных образов. Не научен он был этому, да и не до того ему было… Как это ни покажется странным, но понимание народа интеллигенцией не особенно отличалось от «видов на народ» дворовых, коими были сотни тысяч приблудивших к городу селян, давно переставших быть крестьянами и не ставших городскими. У обоих «классов» было схожее презрение к «своему народу».

И те и другие, потеряв родство и память о своей малой родине, не способны были распознать в ней Страну. Восприятие «приблудивших» к дворовым по факту было сродни опрощённым до безликости и потерявшим народную характерность маргиналам, коим до культуры не было дела. Интерес к ней у одной «части» был умственным, а у другой – сродни балаганному, ярмарочному – «весёлому». И то, что интеллигенция была куда более образованной, нежели её «сосед по классу», ничего особенно не меняет. Потому что и те и другие, если мерить не эрудицией, а пониманием российских реалий, были одинаково далеки от народа.

В результате самоослепления тогдашних «образованцев» истинно талантливую и мыслящую Россию на рубеже ХХ в. заглушил гогот толпы, презиравшей «высокие материи», не умевшей и не желавшей видеть ничего хорошего в собственной жизни. Остатки дышащего на ладан дворянства, как и образованные слои «продвинутого общества», по-прежнему оставались страшно далеки от народа… И ничего не менялось… Позднее, уже после революции, Сергей Есенин с горечью писал в «Ключах Марии» (1918) о трагедии преданного всеми «мужика»: «Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью прочувствовал бы мерзкую клевету на эту мужицкую правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих из храма, как хулителей на св. духа».

Однако выгонять было уже поздно… Слишком долго сознание «плебса» процеживалось через сито безысходности, общих тягот и личных разочарований… Отсюда сентенции Василия Розанова, печально глядевшего на «российское человечество»: «Расцвели розы. И увяли розы. Что же ты плачешь, смертный человек? Скажи „здравствуй“ одним и „прощай“ другим» («Мимолётное». 1915). Но не расцвет был в чести и во внимании «плачущих» писателей, а увядание и запущенность… Не восторг и вдохновение, а глубокий упадок духа!

«…Все русские (везде выделено В. Розановым. – В. С.) прошли через Гоголя – это надо помнить. Это самое главное в деле, – там же писал Розанов (31. III. 1915.). – Не кто-нибудь, не некоторые, но все мы, каждый из нас – Вася («Вася» уж точно! – В. С.), Митя, Катя… Толпа. Народ. Великое «Всё». Каждый отсмеялся свой час…«от души посмеялся», до животика, над этим «своим отечеством», над «Русью» -то, ха-ха-ха!! – «Ну и Русь! Ну и люди! Не люди, а свиные рыла. Божьи создания??? – Ха! ха! ха! Го! го! го!..».

2. V. В 1915 г. Розанов ещё более категоричен: «…Русская литература есть несчастие русского народа. Неужели можно «воспитывать детей» на проклинании и насмешке над своею родною землёю и над своим родным народом?». А 10.V. того же года записывает: «Гоголь в русской литературе» – это целая реформация… Не меньше».

Василий Розанов

Николай Гоголь

Как видим, Гоголю особенно досталось от Розанова. Но первым, кто критически отнёсся к творчеству Гоголя, был – с лёгкой руки Николая I – «сумасшедший» Пётр Чаадаев. В 1836 г. (т. е. задолго до выхода в свет знаменитых «Мёртвых душ», 1842—1852) в «Апологии сумасшедшего» анализируя комедию Гоголя «Ревизор», Чаадаев жёстко указывает на потенциально вредный сарказм писателя: «…никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось полного успеха». Это глубоко осознал и сам Гоголь – отсюда глубочайший внутренний разлад великого писателя…