Полная версия:

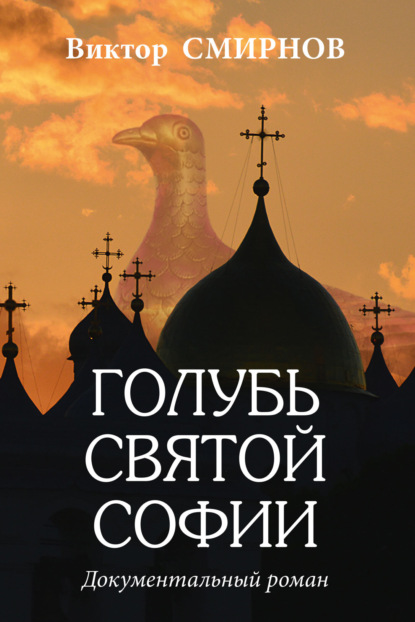

Голубь Святой Софии

Натянув белые нитяные перчатки и все еще недоверчиво усмехаясь, гость взял книгу в руки и впился в нее глазами.

– Я всю жизнь собираю редкие книги, но такое сокровище вижу впервые, – наконец проговорил он. – Это же целое состояние!

– Мы не торгуем книгами, мы их сберегаем, – спокойно ответила библиограф.

4.Историко-археологический музей располагался в старинной Златоустовской башне. Чего тут только не было! Археологические находки эпохи неолита, средневековое оружие, кольчуги и шлемы, китайский фарфор и русский жемчуг, старинные часы и изящные безделушки. В витринах отдела нумизматики были выставлены арабские дирхемы и римские денарии, австрийские гульдены и немецкие рейхсталеры, русские серебряные рубли и гривны.

– Это только малая часть наших коллекций, остальное в запасниках. Катастрофически не хватает площадей, – посетовала Тамара.

– Ну а теперь мы едем на Торговую сторону, – объявила она.

Сразу за аркой кремлевской стены возник мост через Волхов. Его высокие стальные фермы чем-то напоминали висячие сады. У въезда на мост ждала «эмка», возле которой скучал водитель.

– Вот вам еще одно свидетельство наших связей с Германией, – объявила Тамара. – У этого моста есть близнец в городе Мангейме. Сооружение, как видите, величественное, жаль только, что нарушает исторический облик нашего города. Один из пролетов разводится, что позволяет проходить крупным судам.

– Нет, нет, прошу извинить, но фотографировать мост нельзя, – спохватилась Тамара, увидев, что немец снимает с шеи «лейку». – Это военный объект.

– О да, конечно! Я сфотографирую мост в Мангейме и буду думать, что это ваш мост, – пошутил Крузенштерн.

Впереди показалась белая аркада Гостиного двора.

– Это место называется Ярославово дворище, – объявила Тамара. – Здесь находилась резиденция князя Ярослава Мудрого, единственного русского правителя, удостоившегося такого прозвища. Между прочим, супругой Ярослава была шведская принцесса Ингигерд.

– И как же они находили общий язык?

– О, это любопытная история! – засмеялась Тамара. – Ингигерд собиралась выйти замуж за норвежского короля Олафа Толстого, с которым ее связывали нежные чувства, но ее отец предпочел русского князя. Получился классический любовный треугольник. Поначалу Ингигерд и Ярослав часто ссорились, но потом все сложилось по русской пословице: взял силком, а стал милком. Кстати, благодаря династическим бракам своих детей Ярослав породнился со многими монархами Европы, включая германского императора Оттона.

– Действительно любопытная история! – поддакнул Крузенштерн.

– А вот здесь собиралось народное вече и располагался знаменитый новгородский Торг, на который привозили товары из разных стран, – продолжала Тамара. – Неподалеку находились иноземные дворы, где жили купцы из ганзейских городов. Хотя Новгород не входил в Ганзейский союз, он был его главным торговым партнером на Руси.

Полюбовались старинными храмами, обступившими Ярославово дворище, а затем Тамара повела гостя в Художественный музей, находившийся в бывшем губернаторском доме. На первом этаже было представлено древнерусское искусство, на втором – картинная галерея, где были выставлены картины знаменитых русских художников. Галерея привела Крузенштерна в полный восторг. Он подолгу стоял перед полотнами Левицкого, Тропинина, Брюллова, Шишкина, Репина, Левитана, Серова, Петрова-Водкина, восхищенно ахал и что-то записывал в блокнот.

– Этими картинами мог бы гордиться любой музей Европы! – воскликнул гость. – Но как вам удалось собрать такую великолепную коллекцию?

– До революции в Новгородской губернии было много дворянских усадеб, – объяснила Тамара. – Среди их владельцев попадались страстные коллекционеры, которые не жалели денег на произведения искусства. Зато теперь это народное достояние!

Следующий зал был целиком отведен древним иконам.

– Наша картинная галерея, конечно, уступает Эрмитажу и Третьяковке, зато по собранию икон мы им точно не уступаем, – с гордостью сообщила Тамара. – Здесь представлена только малая часть нашего собрания, но зато это настоящие шедевры!

От ликов икон веяло вековой мудростью. И Крузенштерну вдруг показалось, что с этих икон взирает на него вся эта загадочная страна, с которой Германия вскоре схлестнется в смертельном поединке.

…Экскурсия длилась уже несколько часов, и Тамара втайне надеялась, что немец проголодается и передумает ехать на Рюриково городище. Увы, гость был полон энтузиазма и снова напомнил о своем желании посетить «первую столицу Руси».

Настроение у Тамары испортилось, поскольку предстояла встреча с человеком, с которым ей решительно не хотелось видеться.

Глава 3

Отвергнутый жених

1.С Василием Пономаревым Тамара познакомилась два года назад. Первомайская праздничная колонна с транспарантами и портретами советских вождей под бравурный марш духового оркестра втянулась в кремль и остановилась перед памятником «Тысячелетие России». Самого памятника видно не было, на его месте высился огромный фанерный стог, расписанный революционными лозунгами. С дощатой трибуны, обтянутой кумачом, демонстрантов приветствовали руководители города, депутаты и передовики производства. Артист местного театра зычным голосом выкрикивал здравицы великому Сталину, Красной армии, советским женщинам и пролетариям всех стран. Толпа отвечала дружными криками «ура!».

Среди сотрудников Губмузея Тамара заметила незнакомого невысокого мужчину лет тридцати. У него были русые волосы, открывавшие высокий лоб с залысинами, и серо-голубые глаза, взиравшие на мир внимательно и настороженно. Неулыбчивый, одетый в старомодный костюм, мужчина выглядел чужаком в оживленной, праздничной толпе.

– Кто это? – спросила Тамара подругу.

– Василий Пономарев, наш бывший сотрудник. Отбывал срок по политической статье, недавно вернулся, – тихо отвечала подруга.

После демонстрации музейщики устроили праздничное застолье с патефоном, дешевым вином и домашними закусками. За столом Тамара оказалась рядом с Пономаревым, а когда вечеринка закончилась, выяснилось, что они живут рядом. По дороге домой разговорились, неожиданно легко перейдя на «ты». Пономарев оказался внуком новгородского краеведа Василия Степановича Передольского. Деда он в живых не застал, но его знаменитый частный музей запомнил хорошо.

– Ты только представь! У входа стоит воин с воздетым мечом, со стен взирают темные лики икон, с полок пустыми глазницами таращатся человеческие черепа. Жуть! Хотя дед считал себя любителем, он мог бы дать фору многим профессиональным археологам. Своими руками раскопал неолитическую стоянку на берегу Ильменя и доказал, что люди поселились здесь пять тысяч лет назад! Вот я и решил пойти по дедовым стопам, стать археологом. После университета вернулся в Новгород, а мне говорят: археологи нам пока без надобности, можем предложить место директора антирелигиозного музея в Софийском соборе. Пришлось согласиться.

Пономарев усмехнулся, что-то вспомнив, и продолжал:

– Вижу, народ в музей не ходит, экспозиция скучная, ну и стал придумывать разные приманки. Однажды прочитал в местной газете, что в каком-то селе неизвестные злоумышленники ограбили кладбищенский склеп тамошнего помещика. Вскрыли гроб, смотрят, а труп-то целехонький! Оказалось, помещик так пил при жизни, что проспиртовался насквозь.

Вот и надумал я забрать гроб с покойничком в Софийский собор и поставить его рядом с мощами святых. Смотрите, мол, люди добрые, обыкновенный пьяница лучше сохранился, чем святые угодники! Быстренько отправился в ту деревню, забрал гроб с телом, погрузил в лодку и поплыл по реке, словно перевозчик Харон из греческого мифа.

К вечеру добрался до Новгорода, поставил гроб в алтаре, а сам отправился спать, ибо устал как пес. Утром прихожу в собор, а навстречу бежит смотрительница. Кричит: ой, беда, провонял ваш покойник! Принюхался: точно, запах стоит, хоть святых выноси! Короче, все как в романе «Братья Карамазовы», только вместо старца Зосимы пьяница-помещик. И пришлось мне тем же манером везти гроб с покойничком назад к месту упокоения.

Забавная история, правда? – со смехом завершил свой рассказ Пономарев.

– Не вижу ничего забавного, – сердито сказала Тамара. – Свинство и глумление над прахом.

–Согласен, свинство,– легко согласился Пономарев.– Да только нет худа без добра. После того случая понял я, что надо срочно бросать всю эту антирелигиозную ерундовину и заняться настоящим делом. На мое счастье, Артемий Владимирович Арциховский согласился взять меня в свою археологическую экспедицию. Вот тогда-то и началась для меня настоящая жизнь! На раскопках жара, комары, земля в курганах как каменная, все руки в мозолях, а мне петь хочется! Вечерами у костра засиживались до глубокой ночи. Шутки, розыгрыши, разговоры об археологии. Арциховского я мог слушать бесконечно, хотя и не всегда понимал его с первого раза. Он ведь буквы г и к не выговаривает. Хочет, к примеру, сказать «крупный успех», а получается «трупный успех», хочет сказать «турьи рога», а получается «курьи рота».

– А что было потом? – спросила Тамара.

– Потом был СЛОН, – сразу помрачнев, ответил Пономарев.

– Какой слон? – не поняла Тамара.

– СЛОН – это Соловецкий лагерь особого назначения. Загремел я туда за кампанию. В том смысле, что тогда началась кампания по борьбе с буржуазной исторической наукой. Сначала арестовали всех ведущих историков: Платонова, Тарле, Лихачева, Готье, Бахрушина. Потом взялись за реставраторов, краеведов, музейщиков. В Новгороде тоже многих похватали: Порфиридова, Смирнова, Шевякова. Моего дядю Владимира Передольского сослали на Колыму. Обвинили в подготовке покушения на Сталина, хотя он курицу боялся зарезать. Там и сгинул.

А потом и я попал под раздачу. Взяли меня по делу Студенческого христианского союза, хотя я всегда считал себя атеистом. Арциховский пытался было за меня заступиться, да куда там, он и сам тогда на ниточке висел. Получил я свои пять лет лагерей и отправился на Соловки…

Несколько минут они шли молча. Потом Пономарев заговорил снова:

– Ты даже не представляешь, Тамара, каких людей я там встречал! В одном бараке сидят бандиты и убийцы, а в соседнем – инженеры, ученые, литераторы, музыканты. Сидел с нами великий реставратор Александр Иванович Анисимов, тот, что новгородские фрески Феофана Грека спасал. Интеллигент до кончиков пальцев и при этом абсолютно бесстрашный человек! Был еще Боря Шевяков, красавец, дворянских кровей, умница, специалист по архитектуре средневекового Новгорода. И тоже отчаянная голова! Чтобы повидаться с любимой женой, бежал из лагеря в Ленинград. Одну ночь с ней провел, а потом бдительные соседи стукнули куда надо, и его снова схватили.

– И что с ними стало?

– В тридцать седьмом году семьсот человек погрузили на баржу и отправили в неизвестном направлении. Говорили, что баржу утопили, а потом оказалось, что их всех расстреляли в Сандормохе. Вот такое у нас, Тома, правосудие!

– Но ведь партия осудила «ежовщину»! – неуверенно возразила Тамара.

– А кто вернет родным безвинно убиенных?! Кто вернет мне мои пять лет жизни?!

Лицо Пономарева потемнело. С трудом успокоившись, заговорил снова:

– Отсидел я свой срок от звонка до звонка и вернулся в родной Новгород. Да только меня тут никто не ждал. На работу бывшего зэка не берут, жилья своего нет. Уже собрался уехать куда подальше, но на мое счастье Арциховский не побоялся снова взять меня в экспедицию. Сам Артемий Владимирович на Славне новый раскоп заложил, а меня отправил копать Рюриково городище.

Пономарев помолчал, улыбаясь своим воспоминаниям, а потом заговорил снова:

– Я ведь всегда об этом мечтал. Думал, вот она, моя Троя! Там еще Николай Рерих искал древнюю княжескую резиденцию, но не нашел. Но я-то знаю, что она там есть! Каждую весну Волхов в половодье выносит на берег то арабские дирхемы, то старинные амулеты. Значит, резиденция была, а раз так, то я ее непременно найду. Представляешь, какая это будет сенсация?! Кстати, приезжай как-нибудь на раскоп, много интересного покажу…

Прощаясь, Пономарев протянул Тамаре руку. Рука у него была неожиданно маленькая, как у подростка, и влажная от пота, и это неприятно удивило девушку, ожидавшую крепкого мужского рукопожатия.

2.По субботам городская молодежь собиралась на Веселой горке. Так называлась танцплощадка на высоком холме посреди кремлевского парка на месте давно снесенного монастыря. Играл духовой оркестр «водников». За порядком следили дружинники с красными повязками, выводившие пьяных, разнимавшие драки и пресекавшие «буржуазные» танцы. Хотя запрет на фокстроты и танго был уже снят, дружинники по-прежнему относились к ним подозрительно.

Новую танцевальную моду задавали ленинградские студенты, приехавшие на каникулы к родителям. Общее внимание привлекала красивая пара: стройная девушка с пышными каштановыми волосами и рослый парень в рубашке «бобочке», туго облегающей торс. Судя по тому, как молодые люди смотрели друг на друга, их связывали нежные чувства. Рассказывали, что оба учатся на художников и что девушка носит итальянскую фамилию Джованни и приходится внучкой знаменитому новгородскому краеведу Слезкинскому.

Музейная молодежь держалась стайкой. Поскольку кавалеров не хватало, девчата танцевали «шерочка с машерочкой». Однажды на площадке появился Пономарев и сразу пригласил Тамару на танец. Оркестр играл ее любимый вальс «Осенний сон». Танцевал Пономарев эффектно: плавно кружил партнершу то в одну, то в другую сторону, то решительно наступал, то делал мелкие попятные шажки, то ускорял темп, то на секунду замирал. Тамара, часто дыша, едва поспевала за ним.

С тех пор они стали часто танцевать вместе, а чтобы не касаться потной ладони партнера, Тамара по тогдашней моде брала в руку кружевной платочек. После танцев Пономарев всякий раз провожал Тамару домой, развлекая рассказами. Держался он джентльменом и только однажды попытался обнять девушку, но, получив болезненный тычок локтем, больше рук не распускал. Тамара уже занесла для себя их отношения в разряд чисто дружеских, как вдруг однажды, проводив ее до подъезда, Пономарев извлек из кармана золотое колечко и позвал ее замуж. От неожиданности Тамара расхохоталась, но, посерьезнев, объяснила, что у нее уже есть человек, с которым она намерена связать свою жизнь.

– И кто же этот счастливчик? – хмуро спросил Пономарев.

– Мой бывший однокурсник. Он живет в Ленинграде. Осенью мы оба поступим в аспирантуру и сразу поженимся.

– Ну-ну, – саркастически усмехнулся Пономарев. Он долго молчал, а потом вдруг выпалил: – А я так думаю, нет у тебя никакого жениха! Ты просто испугалась! Ты ведь у нас комсомолка, активистка, а я бывший зэк, еще поломаю тебе всю карьеру. Угадал? Эх ты, я думал, ты настоящая, а ты…

– Да кто тебе дал право меня судить? Разве я тебе что-то обещала? – вспыхнула Тамара и ушла, не попрощавшись.

С тех пор они не разговаривали, а, случайно встречаясь в городе, ограничивались холодным кивком головы. Но теперь встреча становилась неизбежной, ибо отвергнутый жених занимался раскопками на Рюриковом городище, куда так рвался профессор из Германии.

3.Новгород остался позади. «Эмка» миновала Синий мост через Волхов и свернула на проселочную дорогу. Вдалеке показалась церковь Спаса на Нередице. Тамара очень любила этот небольшой храм с повелительной богатырской осанкой. Казалось, убери его отсюда и опустеет вся округа, словно заброшенный жильцами дом. Была в Нередице отрешенная задумчивость, что-то неподражаемо новгородское, немного нескладное и грубоватое. Строители храма словно стеснялись любого украшательства, зато расписавшая Нередицу артель художников дала волю чувствам.

Тамара испытала настоящее потрясение, когда впервые увидела эти фрески, сплошным ковром покрывавшие все внутреннее пространство храма. Здесь все было не по канону. Новозаветные сюжеты причудливо переплетались со старозаветными. На западной стене развернулась композиция «Страшного суда». Изнемогающий от адского жара богач просит хоть каплей воды остудить ему язык. Но черт с издевательской ухмылкой протягивает ему чашу с огнем. Надпись гласит: «Друже богатый, испей горящего пламени». Суровые лики пророков словно спрашивали: кто ты? чего ищет душа твоя? А с другой стены смотрели наполненные слезами глаза святых жен, и колебались, будто пламя горящих свечей, их тонкие пальцы.

От музейных старожилов Тамара слышала, что до революции Нередица превратилась в истинную Мекку для всех, кто увлекался русским искусством. Могучей красотой ее фресок восхищались великие художники. Искусствоведы утверждали, что эта маленькая церковь под Новгородом является крупнейшим живописным ансамблем Средневековья не только России, но и всей Европы.

Увы, теперь храм был закрыт для посторонних и использовался местным колхозом под склад, а его гениальные фрески покрывались белым налетом известковых высолов.

Немцу о своих переживаниях Тамара рассказывать, конечно, не стала, памятуя строчки Тютчева:

Не поймет и не заметитГордый взор иноплеменный,Что сквозит и тайно светитВ наготе твоей смиренной……«Эмка» уже свернула на берег Волхова. Над самой водой склонились старые ветлы, справа мелькнули могучие «быки» недостроенного железнодорожного моста, потом дорога пошла в гору, и взору открылась коврига холма, разрезанная пополам Сиверсовым каналом. В центре холма возвышалась одноглавая церковь Благовещения и сбилась в кучу небольшая деревенька.

– Итак, мы с вами находимся на Рюриковом городище, – торжественно объявила Тамара. – Отсюда, как сказано в Начальной летописи, «есть пошла земля Русская». Здесь оставили свой след Владимир Креститель и Ярослав Мудрый, Александр Невский и Дмитрий Донской, Иван III и Иван Грозный.

Обогнув храм, они увидели глубокий раскоп, в котором копошились несколько рабочих. Одни наполняли ведра землей, другие просеивали ее через сито-грохот. Василий Пономарев сидел за грубо сколоченным столом, на котором лежали последние находки. Увидев Тамару в сопровождении незнакомца иностранного вида, он изумленно заморгал глазами, но быстро взял себя в руки.

Между археологом и Крузенштерном сразу завязался оживленный разговор о давнем споре норманистов и антинорманистов. Первые утверждали, что Русское государство основали скандинавы, вторые доказывали, что это сделали местные славянские племена.

– Археологические раскопки подтверждают факт присутствия скандинавов в Новгородской округе, – рассказывал Пономарев. – Мы находили здесь молоточки Тора, статуэтки Валькирий и другие амулеты скандинавского происхождения. Но это вовсе не означает, что Русское государство основали норманны. По моему мнению, его основателем стал… – тут он сделал эффектную паузу, – Его Величество Торговый Интерес! Этот интерес разрывал сонный круговорот натурального хозяйства, заставлял ревниво поглядывать в сторону соседа, который уже обзавелся сохой и купил своей жене новые украшения. Он знакомил, ссорил, разводил и снова сводил полудикого охотника-вепса, трудолюбивого славянина-землепашца, предприимчивого и воинственного купца-скандинава. Призванный сюда на княжение местными племенами Рюрик тоже был выразителем этого интереса.

– А вот наша прекрасная дама считает, что Рюрика в природе вовсе не существовало, – поддел Тамару Крузенштерн.

– Все сведения о Рюрике носят предположительный характер, – уклончиво отвечал Пономарев. – Некоторые отождествляют его с предводителем викингов Рёриком Ютландским. Кстати, в таком случае он приходился бы родственником принцу Гамлету, который был реальным историческим лицом. Рёрик враждовал с немцами и со шведами и поддерживал хорошие отношения со славянами. Возможно, поэтому предки новгородцев и пригласили его на княжение. Есть и другие версии, но в любом случае это был незаурядный человек. Он абсолютно точно выбрал место для своей столицы. Именно здесь скрещивались главные торговые пути Средневековья. Поэтому крепость Рюрика становилась своего рода «диспетчерским пунктом» громадной водно-транспортной системы, объединявшей всю Восточную Европу и соединенной с южными морями. Если верить летописцам, Рюрик княжил здесь 17 лет и умер в 879 году. Согласно местной легенде он был похоронен где-то в этих местах, причем в золотом гробу.

Наивная легенда отчего-то взволновала Крузенштерна.

– Как интересно! – воскликнул он. – А вы не пытались найти его могилу?

– Золотой гроб Рюрика – это уж точно плод народной фантазии, – усмехнулся Пономарев. – На самом деле дружинники должны были похоронить своего конунга по традиционному обряду викингов – с конем, оружием и лодкой.

– Вы говорите очень любопытные вещи, хотя, как мне кажется, они расходятся с вашей официальной наукой. Вы не опасаетесь последствий? – осторожно спросил гость.

– Я потому и выбрал археологию, что это наука фактов, – горячо возразил Пономарев. – Ее иногда называют «наукой лопаты», но эта «лопата» возделывает почву, на которой вырастают плоды самых громких исторических открытий. Настоящая археология объективна и беспристрастна, она никому не подыгрывает и никому не угождает!

Перед отъездом Крузенштерн пожелал посмотреть находки экспедиции. Пока немец рассматривал черепки керамики, монеты и свинцовые печати, Пономарев, понизив голос, обратился к Тамаре:

– Прости меня, Тома! Я был неправ. Повел себя как обиженный идиот, до сих пор стыдно. Давай снова станем друзьями.

– Ладно, проехали, – немного поколебавшись, отвечала Тамара.

– Вот и славно! – обрадовался Пономарев. – Встретимся на танцах!

Прощаясь, Крузенштерн сказал:

– Я рад был познакомиться с вами, господин Пономарев!

И добавил загадочно:

– Надеюсь, что мы с вами еще встретимся, и, возможно, уже при других обстоятельствах.

…Вечером городское начальство давало для немецкого гостя прощальный ужин.

– Я поражен увиденным! – объявил Крузенштерн, подняв стопку водки. – Ваш город – это просто остров сокровищ! Коллекциям ваших музеев можно только позавидовать! А еще я смог лично убедиться в том, что немцы и русские веками дружили друг с другом. Поэтому я предлагаю выпить за то, чтобы эта старая дружба нашла новое продолжение!

…Рано утром посольский «хорьх» покинул Новгород. Покачиваясь на заднем сиденье, Георг фон Крузенштерн мысленно сочинял отчет о командировке. Он совсем не лукавил, говоря, что был поражен увиденным. Кто бы мог подумать, что в этом тихом провинциальном городке скопилось столько ценнейших произведений искусства, старинных книг, музейных экспонатов, которые не отказались бы заполучить лучшие музеи Европы! Сильное впечатление произвела на немца и встреча с русским археологом. Интуиция подсказывала, что на пороге грядущих великих событиях такие люди могут оказаться полезными рейху.

Глава 4

Война пришла!

1.День 22 июня Тамара Константинова будет помнить всегда. Ласково светило солнце, Новгород утопал в зелени садов. Тамара стояла в толпе, напряженно слушавшей у репродуктора речь Молотова о вероломном нападении на СССР фашистской Германии. Женщины плакали, мужчины бодро говорили, что Красная армия вмиг разобьет врага.

Прибежав домой, Тамара первым делом извлекла свой старый комсомольский костюм: юбку с гимнастеркой, а все девичьи наряды упрятала в чемодан, дав себе слово не надевать их до дня победы. Была мысль попроситься на фронт санитаркой, но как оставить беспомощную мать? Брат служил на западной границе, и сердце матери уже почуяло самое страшное. В ту ночь Тамара так и не могла заснуть, думала, может, нет никакой войны, а это лишь страшный сон, завтра мы проснемся, и случится чудо!

Но чуда не случилось. На следующий день всех музейщиков собрали на митинг. Директор Управления новгородских музеев Александр Александрович Строков объявил, что музеи должны продолжать работу в обычном режиме и что сам он уходит на фронт, оставив за себя своего заместителя Владимира Андреевича Богусевича.

Призванных в армию новгородцев сначала отвели в баню на берегу Волхова. Потом новобранцы переоделись в военную форму и в походной колонне двинулись к Зверину монастырю, возле которого располагались старые краснокирпичные здания военных казарм. Там их вооружили винтовками, выдали патроны и противогазы. Вечером солдаты были уже в машинах, и колонна грузовиков, выехав из города, двинулась по шоссе в сторону Москвы. Их боевой путь будет коротким. Необученные, плохо вооруженные, они почти все погибнут уже в первые месяцы войны.

Город был объявлен на военном положении. Строили укрепления, копали противотанковые рвы и щели для защиты от авианалетов, древний городской вал превратили в непреодолимую для танков отвесную земляную стену. Всюду появились щиты с ведрами, лопатами, ломами, топорами, огнетушителями, рядом с домами ставили ящики с песком и бочки с водой. Окна заклеили бумажными полосками и затемняли по вечерам. Создавались группы самозащиты, подвалы оборудовали под бомбоубежища. После 22 часов ходить разрешалось только по пропускам.