Полная версия:

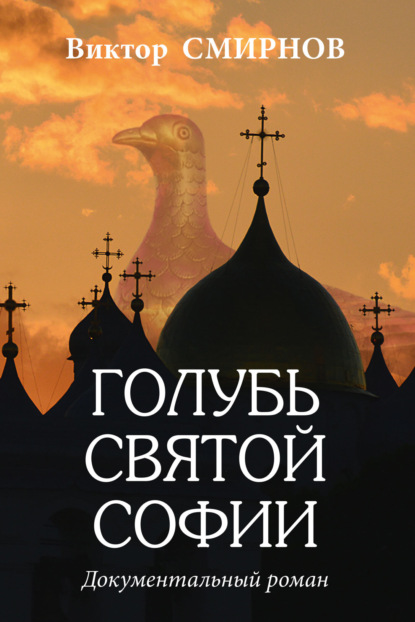

Голубь Святой Софии

Часть первая

Новгород

Глава 1

Гость из Германии

1.Апрель в Берлине – самое лучшее время. Серый, мрачноватый город молодеет и расцветает. Воздух прозрачен и свеж, небо лазурное, деревья в парках уже покрылись густой листвой, в которой прячутся певчие дрозды. И хотя где-то идет война, Берлин совсем не кажется военным городом. Люди мирно гуляют по Унтер-ден-Линден, не догадываясь, сколь мало у столицы Третьего рейха осталось этих почти мирных дней.

В один из таких солнечных дней по Унтер-ден-Линден шел высокий мужчина средних лет. Георг Оттонович Крузенштерн приходился внучатым племянником знаменитому мореплавателю Ивану Федоровичу Крузенштерну, совершившему первую русскую «кругосветку». Родившись в Санкт-Петербурге, юный Георг воевал против большевиков в эстонском корпусе Белой армии, а затем осел в Риге, где в Домском соборе был погребен его знаменитый прадед. Здесь он увлекся историей балтийских немцев, получив звание профессора истории и генеалогии. Репатриировавшись в Германию, добавил к своей фамилии приставку «фон» и вступил в НСДАП.

На личный прием к рейхсляйтеру Розенбергу Крузенштерн отправился пешком, гадая по дороге, зачем он понадобился шефу. Несмотря на разницу в служебном положении, между рейхсляйтером и профессором сложились доверительные, почти дружеские отношения. Их связывало то, что оба родились и выросли в России. И если раньше им приходилось скрывать или обходить молчанием эту деталь биографии, то теперь русское происхождение вдруг обернулось для них обоих солидным капиталом.

Презирая русских людей, которых они именовали тупыми бездельниками, оба парадоксальным образом любили русскую культуру и неплохо в ней разбирались. Общаясь в неслужебное время, рейхсляйтер и Крузенштерн любили поговорить о русской истории, о русском характере, о Толстом и Достоевском. Говорили тоже по-русски, чтобы освежить в памяти этот трудный язык. В качестве партийного министра иностранных дел (среди бесчисленных, но, увы, по большей части декоративных постов Розенберга был и такой) рейхсляйтер получал по дипломатической линии настоящую русскую водку, что заметно оживляло их продолжительные беседы.

Но сейчас Розенберг выглядел собранным и озабоченным. Минуя обычные расспросы о семье, он сразу перешел к делу.

– Вы умный человек, Георг, и понимаете, что мы стоим на пороге большой войны с Советами. Я не могу вдаваться в детали, скажу лишь, что фюрер поставил задачу заранее определить нашу политику на оккупированных территориях этой громадной страны. Нам также поручено взять на учет художественные и культурные ценности, которые в течение многих столетий собирали русские цари и императоры, среди которых было немало немцев по крови. Поэтому мы срочно командируем своих сотрудников под видом туристов в Ленинград для изучения коллекций Эрмитажа и Русского музея. Это будет разведка перед большим сражением на культурном фронте.

– Вам я поручаю отправиться в город Новгород! – перейдя на приказной тон, объявил Розенберг. – Да, да, не удивляйтесь! Этот небольшой старинный городок приобретает для нас особое значение. Здесь, как вы знаете, зародилось русское государство, основанное князем Рюриком, в жилах которого текла арийская кровь. Тесно связанный с немецкой Ганзой Новгород всегда представлял собой западную альтернативу азиатской Московии. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы на историческом материале выявить глубокую трещину, отделяющую этот древний край от имперской России, что послужит для нас обоснованием присоединения к рейху огромных территорий, когда-то входивших в состав средневековой Новгородской республики. Особое внимание уделяйте всему, что напоминает об исторических связях Новгорода с Германией. Эти сведения весьма пригодятся нашей пропаганде.

Но это еще не все, – продолжал Розенберг. – Вам также предстоит описать сохранившиеся здесь культурные ценности, которые могут представлять интерес для Германии. И хотя православная религия – это всего лишь этнографический ритуал, но в русских храмах и монастырях за многие столетия накопились огромные богатства! Это ювелирные изделия старых мастеров, древние иконы в дорогих окладах, церковная утварь из драгоценных металлов, редкие книги. Часть этих сокровищ была распродана большевиками на нужды мировой революции, но то, что уцелело, сейчас хранится в местных музеях. Поэтому вам предстоит выявить наиболее ценные экспонаты, подлежащие реквизиции в Германию.

Зазвонил внутренний телефон. Розенберг произнес в трубку несколько коротких фраз, а затем продолжил:

– Что касается вашей официальной «крыши», то вы направляетесь в Советский Союз в качестве сотрудника Имперского министерства науки, воспитания и народного образования. Сегодняшние отношения наших стран таковы, что русские распахнут перед вами все двери. Тем не менее вы должны вести себя крайне осторожно, не давая ни малейшего повода заподозрить нас во враждебных намерениях.

– И последнее, – понизил голос Розенберг. – Дату нашего вторжения я, как вы понимаете, назвать не могу, скажу лишь, что часы уже запущены. Поэтому поторопитесь!

Получив инструкции от шефа, профессор Крузенштерн в тот же день встретился с сотрудниками абвера. Хотя военно-технические сведения о Новгороде были уже получены путем произведенной с большой высоты аэрофотосъемки, а также с помощью тщательно законспирированных агентов, ведомство Канариса резонно посчитало, что лишней информации не бывает. Поэтому Крузенштерну было поручено обратить особое внимание на фортификационные сооружения этого города, занимавшего важное стратегическое положение между Москвой и Ленинградом.

Последние наставления Георг Оттонович получил от супруги, которая наказала ему привезти из России черную икру, и от дочери, попросившей привезти ей куклу – «матриошку».

2.В самый канун майских праздников 1941 года на имя Михаила Васильевича Юдина, недавно вступившего в должность председателя Новгородского горисполкома, пришла правительственная телеграмма. Наркомат иностранных дел извещал руководство города о предстоящем визите сотрудника Германского министерства науки, воспитания и народного образования профессора Георга Оттоновича Крузенштерна. Цель визита – ознакомление с историческими и культурными памятниками древнего Новгорода. Учитывая дружественные отношения, установившиеся в настоящее время между СССР и Германией, подчеркивалась необходимость оказывать немецкому гостю всяческое содействие.

Проникнувшись важностью предстоящего визита, Михаил Васильевич без промедления созвал совещание по организации приема зарубежного гостя. После короткого обмена мнениями было решено поселить немца в ведомственной гостинице, оборудованной в бывшей усадьбе графини Орловой. С питанием вопросов также не возникало, поскольку в гостинице имелась столовая, в которой кормили хотя и без изысков, зато по-домашнему вкусно.

Сложности возникли вокруг фигуры сопровождающего. Предложенные музейщиками кандидатуры признанных знатоков новгородской истории Николая Григорьевича Порфиридова и Сергея Михайловича Смирнова вызвали решительные возражения начальника райотдела НКВД. Он напомнил, что названные лица в начале 30-х годов проходили по так называемому «музейному делу» и отбывали наказание в концентрационных лагерях. И хотя «музейное дело» впоследствии было признано полностью сфабрикованным, любые контакты его фигурантов с иностранцами все же представляются нежелательными. Доводы чекиста были признаны весомыми, и ответственное задание решили доверить молодой, но уже хорошо зарекомендовавшей себя заведующей историческим отделом Губмузея Тамаре Константиновой.

Тотчас по окончании совещания старший майор госбезопасности поспешил в свой кабинет, располагавшийся в красивом особняке на Большой Московской улице, когда-то принадлежавшем богатому купцу Бергу, где теперь с комфортом находился райотдел НКВД. Здесь его уже дожидалась шифрограмма. Куратор с Лубянки предписывал новгородским чекистам отнестись к визиту немца со всей серьезностью, поскольку подобной «крышей» охотно пользуются сотрудники абвера, а заявленное желание ознакомиться с достопримечательностями древнего Новгорода могло оказаться легендой прикрытия. Посему необходимо установить за фигурантом негласную слежку, а все попытки проникновения на объекты стратегического значения немедленно пресекать. Следует также исключить контакты немца с проживающими в Новгороде поднадзорными лицами, высланными из Ленинграда на 101-й километр.

Дважды перечитав шифрограмму, старший майор глубоко задумался. Обеспокоенность начальства он разделял вполне. Время стоит тревожное, на западных границах СССР отмечается огромное скопление войск вермахта. В этой напряженной обстановке незапланированный визит немца и в самом деле мог носить разведывательный характер.

Насчет лиц, высланных из Ленинграда за антисоветские настроения, старший майор не беспокоился. Все они состояли на учете и находились под контролем секретных сотрудников. Политическая оппозиция в СССР была давно разгромлена, умонастроения подавляющего большинства населения города также не вызвали тревоги. Сказывались успехи первых пятилеток, бесплатные образование и медицина, а также заметно возросший в последние годы уровень жизни советских людей.

Сложнее обстояло дело со стратегическими объектами. Единственным объектом, который можно было бесспорно считать таковым, являлся металлический мост через Волхов. Построенный в прошлом веке по проекту инженера Рейхеля, он мог выдержать тяжелую военную технику, включая танки.

Спрашивается, что еще могло привлечь внимание иностранной разведки? Овеянный былинами Господин Великий Новгород давно превратился в райцентр Ленинградской области с населением 48 тысяч человек обоего пола. Промышленность скромная: дореволюционный пивзавод, судоремонтные мастерские да мебельная фабрика. Есть еще многочисленные старинные церкви, по большей части переоборудованные под склады и мастерские, но стратегической важности они точно не представляют.

Так и не придя к определенным выводам, старший майор распорядился созвать весь личный состав на оперативное совещание. Райотдел НКВД к этому времени сильно обновился. Миновали страшные годы «ежовщины», новый нарком Лаврентий Берия объявил широкую амнистию и приказал избавиться от самых ретивых исполнителей преступных приказов своего предшественника. На смену уволенным чекистам пришли неопытные сотрудники, недавно сменившие гражданскую одежду на гимнастерки защитного цвета и синие бриджи с малиновым кантом. Их еще учить и учить, а тут задание государственной важности!

Построжав лицом, старший майор четко поставил задачи перед личным составом. Первое. Всюду негласно сопровождать немца, меняя друг друга не реже, чем каждые полчаса, дабы не привлекать его внимание. Второе. Брать на контроль всех, кто будет общаться с профессором. Третье. Особое внимание обратить на использование фигурантом фотоаппаратуры. Попытки снимать волховский мост, железнодорожный вокзал, речной порт и другие объекты транспортной системы вежливо, но решительно пресекать. И четвертое. Весь собранный материал в трехдневный срок сдать для предоставления отчета в вышестоящую инстанцию.

Глава 2

Экскурсия

1.Уже спустился теплый майский вечер, когда посольский «хорьх» с открытым верхом, ровно и мощно урча, подъехал к особняку, когда-то принадлежавшему единственной дочери графа Алексея Орлова, прославившегося разгромом турецкого флота в Чесменском сражении и выведенной им породой орловских рысаков. Самая богатая невеста России Анна Орлова отвергла сватовство блестящих женихов и удалилась замаливать грехи своего родителя в новгородскую глушь, избрав своим духовным отцом игумена Юрьева монастыря Фотия. Здесь она и скончалась. Ранняя смерть графини породила слухи об отравлении и жуткие рассказы про ее пробуждение в гробу, которыми местные жители потчевали доверчивых экскурсантов.

…Потирая занемевшую после долгого пути поясницу, из машины вылез высокий представительный иностранец в клетчатом пиджаке и брюках-гольф. Гостя приветствовали руководители города. Услуги переводчика не понадобились, оказалось, что немец свободно говорит по-русски, хотя и с сильным прибалтийским акцентом.

После ужина с тостами за советско-германскую дружбу официальные лица отбыли восвояси, оставив гостя на попечении высокой черноволосой девушки с умным выразительным лицом, одетой в синее платье с белым кружевным воротничком. Это и была Тамара Константинова.

Порозовевший от выпитой водки профессор выразил желание полюбоваться окрестностями, и Тамара повела его на берег Волхова. Окинув взором открывшийся отсюда великолепный весенний пейзаж, гость издал восхищенный возглас. Далеко за горизонт уходила громада бескрайнего озера, над которым застыли кипенные облака, уже начавшие краснеть в лучах заходящего солнца, и кружили чайки. Тихо несла свои воды широкая река, и казалось, что она не вытекает из озера, а впадает в него. Жужжали майские жуки, пахло водорослями и дымком от рыбацкого костра.

– Мы находимся в истоке реки Волхов, – привычным «экскурсоводческим» тоном заговорила Тамара. – На этом небольшом пятачке береговой территории мы видим выдающиеся памятники исторического детства нашей страны. Сосновая роща слева от нас – это древнее языческое капище Перынь. Небольшой холм на правом берегу – это так называемое Рюриково городище. По легенде здесь в 862 году поселился первый русский государь Рюрик. Там, кстати, сейчас работают наши археологи,

– О, это очень интересно! – оживился Крузенштерн. – Я бы хотел посетить это место.

– Конечно, если вы пожелаете, – с заминкой отвечала Тамара. Ехать на Городище ей не хотелось по причине сугубо личного свойства.

– О да, я очень пожелаю, – закивал гость.

2.На следующий день Крузенштерну была предложена большая экскурсионная программа. Посольский «хорьх» с водителем остался возле гостиницы. Вместо него городские власти выделили черную «эмку» под предлогом того, что местный водитель хорошо знает город и все экскурсионные маршруты. «Эмка» принадлежала райотделу НКВД, а водитель был ее штатным сотрудником.

По дороге в город Тамара вдохновенно рассказывала гостю об огромном государстве, носившем гордое имя Господин Государь Великий Новгород, о буйном новгородском вече, о купцах, торговавших по всему свету, об отчаянных речных пиратах-ушкуйниках, об искусных ремесленниках и великих зодчих, о былинных героях Садко и Буслае и неукротимой боярыне Марфе-посаднице.

Новгород Тамара не просто любила. Он был смыслом ее жизни. Когда она думала об исторической судьбе родного города, ей казалось, что перед ней проходит жизнь самого близкого человека. Все было в ней: и блестящая юность, и разудалая молодость, и рассудительная зрелость. Будучи в удалении от столиц, Господин Великий Новгород привыкал жить своим умом. Ухватистый, равно жадный до работы и удовольствий, сказочно разбогатевший на зависть соседям, он стремился познавать окружающий мир, сам выбирал себе власть, процветал в искусствах, читал мудрые книги, перенимал все лучшее, что видел в других странах. Счастливо избежав нашествия Орды, новгородцы берегли в себе все русское: язык, веру, характер, обычаи.

Немец слушал внимательно, задавал профессиональные вопросы. Его особенно интересовали исторические связи Новгорода с Германией, и Тамара рассказывала о новгородской торговле с Ганзой, о Готском и Немецком дворах, о любекском печатнике Готане, мечтавшем открыть здесь первую русскую типографию, о трудолюбивых немецких колонистах, до сих пор живущих на новгородской земле.

Тем временем автомобиль миновал городское предместье, застроенное деревянными домишками с палисадниками, и покатился по недавно заасфальтированной улице, ведущей в центр. Слева остался городской парк, разбитый еще пленными французами после войны с Наполеоном, а впереди, словно из-под земли, выросла могучая крепость, опоясанная глубоким рвом. Краснокирпичная, унизанная мощными башнями, крепость напоминала огромное коралловое ожерелье, брошенное на зеленый бархат холма.

– А вот и наш детинец! – объявила Тамара, выйдя из машины. – У этого названия есть разные версии, но большая часть исследователей связывает его с детьми, которых прятали здесь во время вражеского нашествия. Первое упоминание о детинце встречается в летописи под 1044 годом. С тех пор крепость неоднократно перестраивалась, а свой современный облик обрела в конце пятнадцатого века, после присоединения Новгорода к Москве. Это было одно из самых мощных фортификационных сооружений того времени. Двенадцать башен, стены толщиной до 4 метров и высотой от 8 до 10 метров общей протяженностью почти полтора километра. Такие стены могли выдержать обстрел тяжелой средневековой артиллерии.

Обратите внимание: башни выступают за периметр, что позволяло осажденным вести фланкирующий и перекрестный огонь. Проектировал крепость выдающийся итальянский зодчий и инженер Аристотель Фиорванти. Впоследствии наш детинец был взят за образец при строительстве крепостей в других русских городах – Туле, Смоленске, Нижнем Новгороде.

Немца крепость явно заинтересовала, он много фотографировал своей «лейкой» и делал пометки в блокноте. Затем они двинулись дальше и остановились перед величественным монументом из бронзы и гранита.

– Перед нами памятник «Тысячелетие России», – объявила Тамара. – Он был установлен в 1862 году в дни юбилейных торжеств. Памятник одновременно напоминает шапку Мономаха как символ царской власти и вечевой колокол, как символ Новгородской вечевой республики. Это самый «густонаселенный» памятник в нашей стране, на нем изображены 128 исторических персонажей: просветители, государственные люди, военные, писатели и художники….

О памятнике «Тысячелетие России» Тамара тоже могла рассказывать бесконечно. Он казался ей бронзовым учебником истории, пусть в чем-то наивным и устаревшим, но зато таким увлекательным! Обойдя монумент по кругу, Тамара указала на фигуру сурового воина со щитом.

– А это тот самый Рюрик. Советская наука считает его фольклорным персонажем, рожденным фантазией поздних летописцев, то есть на самом деле никакого Рюрика в природе не существовало.

– Позвольте мне возразить вам, фрейлейн Тамара, – с тонкой улыбкой сказал Крузенштерн. – В русских летописях неоднократно упоминается сын Рюрика по имени Игорь. Согласитесь, что если был сын, то, значит, был и отец, а то ведь какая-то безотцовщина получается! Кстати, вчера вы обещали, что мы сможем посетить то место, где работают ваши археологи.

– Непременно посетим, – успокоила Тамара настырного немца. – А сейчас мы идем в Софийский собор.

…Белоснежная громада собора, казалось, плыла над землей. В лучах весеннего солнца ярко сиял золотой купол.

– Перед нами жемчужина древнерусского зодчества – собор Святой Софии, построенный в 1050 году. Этот храм являлся символом Новгородской вечевой республики. Как говорили наши предки: где София, там и Новгород! Здесь хранилась казна республики. У этих стен собиралось народное вече, отсюда шел громить немецких псов-рыцарей новгородский князь Александр Невский…

– Ой, простите! – смутилась Тамара, вспомнив, что в методичке для экскурсоводов после заключения договора с Германией были изъяты все упоминания о войнах с немцами, и даже ее любимый фильм «Александр Невский» в СССР недавно был снят с проката, чтобы не раздражать потомков.

– Не нужно извиняться, – рассмеялся Крузенштерн. – Как говорит русская пословица, из песни нельзя убирать слова! Раньше мы с вами часто воевали, но теперь пришло время дружить.

– Перед нами Владычная палата, – продолжала Тамара, указывая на белое приземистое здание в готическом стиле. – Кстати, ее построили немецкие мастера. Во времена вечевой республики здесь находилась резиденция архиепископа и заседало правительство, которое называлось советом господ.

А вот еще одно материальное свидетельство наших с вами исторических связей. Это Магдебургские врата – шедевр декоративно-прикладного искусства мирового значения. Посмотрите, какая замечательная работа! Врата были сделаны для церемонии коронации императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы.

При упоминании имени Барбароссы немец почему-то напрягся, но затем снова придал своей породистой физиономии выражение заинтересованного внимания.

– В 1336 году врата приобрел наш архиепископ Василий Калика, – продолжала Тамара. – Они прибыли в разобранном виде, были утеряны многие детали, но новгородский мастер Авраам сумел восстановить их в первозданном виде. Он даже увековечил на них самого себя.

– О да, это настоящий шедевр! – воскликнул Крузенштерн, снимая с шеи фотоаппарат. Отщелкав несколько кадров, он спросил, указывая на металлическую фигурку голубя, сидящего на купольном кресте Софии: – А что означает сия птица?

– Это голубь – символ Святого Духа. По легенде он окаменел от ужаса во время погрома Новгорода царем Иваном Грозным в 1570 году. Предки верили, что если голубь слетит с креста, то Новгород будет разрушен.

– Так пусть этот голубь никогда не взлетит! – пафосно воскликнул немец.

В Софийском соборе царил полумрак. В узкие окна едва пробивался солнечный свет. С фрески главного купола сурово взирал Христос-Пантократор. Собор был пуст, и только в дальнем углу сидела пожилая смотрительница. Хотя Тамара считала себя атеисткой, ей становилось не по себе в этом древнем храме, где теперь размещался антирелигиозный музей. Древние стены залеплены карикатурными плакатами, изображавшими толстопузых попов, в открытых раках на всеобщее обозрение были выставлены мощи святых.

– Обратите внимание на это бронзовое паникадило, подарок царя Бориса Годунова, – пытаясь сгладить неловкость, сказала Тамара. – Его тоже сделали немецкие мастера.

По темной винтовой лестнице они поднялись в бывшую ризницу. Здесь хранились уцелевшие сокровища Софии: реликварии, сионы, кратиры, ювелирные изделия, драгоценные панагии, посохи изумительной византийской работы. По стенам были развешаны парадные облачения владык: мантии и фелони, омофоры и саккосы, митры и клобуки.

Крузенштерн не скрывал своего изумления. Он никак не ожидал увидеть такое количество великолепных артефактов. На любом мировом аукционе их можно продать за большие деньги!

3.После Софийского собора Тамара повела гостя в Лихудов корпус, где располагалось хранилище старинных книжных фондов. Тамара любила бывать здесь. От стоявших тесными рядами манускриптов, инкунабул и старопечатных книг веяло величавым спокойствием. Были тут творения святых отцов и древних философов, жития святых и «хождения» путешественников, ученые трактаты и «травники». В тесном полумраке хранилища стоял волшебный запах – запах времени. Была в нем и уютная милота старого пледа, и аромат трав с привкусом затхлости и ванили, и еще что-то щемяще родное, заставляющее забыть о суматошных буднях.

При виде старых книг в глазах Крузенштерна появился азартный блеск страстного библиомана. Бродя в тесных закоулках дубовых стеллажей, он бормотал: «Вундербар! Toll» (Великолепно! Потрясающе!– нем.).

– Скажите, откуда у вас столько старинных книг? – спросил немец библиографа, миловидную женщину в синем сатиновом халате.

– Позвольте вам напомнить, что древний Новгород являлся одним из самых просвещенных городов Европы, – отвечала та. – К сожалению, в западных странах до сих пор бытует представление о средневековой России как о темной, отсталой стране. Это глубокое заблуждение! Первую школу князь Ярослав Мудрый открыл в Новгороде уже в 1030 году. Уже в эпоху раннего Средневековья большинство новгородцев, как мужчин, так и женщин, владели грамотой.

В каждом новгородском монастыре имелась своя библиотека. Огромные деньги тратили на книги новгородские владыки. Причем покупали они не только религиозные, но и светские издания. При Софийском соборе существовала и своя книгописная мастерская. У нас была впервые полностью переведена на славянский язык Библия, создавались Остромирово Евангелие, Домострой и первая русская энциклопедия «Великие Минеи Четьи». К сожалению, очень многое из этих богатств было утрачено. Царь Иван Грозный вывез из Новгорода сотни лучших книг, и они потом пропали вместе с его знаменитой Либереей. Тысячи книг погибли во время Смуты, когда Новгород был оккупирован шведами.

– Простите, я вас совсем заговорила, – спохватилась библиограф. – Давайте я вам покажу еще одну нашу гордость, – сказала она, снимая с полки фолиант в сафьяновом переплете. – Это прижизненное издание «Дон Кихота» Сервантеса на испанском языке.

– Унмёглих! – воскликнул Крузенштерн. – Это невозможно!

– Ну отчего же? – улыбнулась женщина. – Вот, взгляните на выходные данные: Мадрид, 1615 год, издатель Франсиско де Роблес. Переплет, правда, более поздний, работы мастера Френсиса Бетфорда.

– Я могу смотреть? – взволнованно спросил немец.

– Да, пожалуйста, только наденьте вот эти перчатки.