Полная версия:

Пепелацы летят на Луну. Большой космический обман США. Часть 10

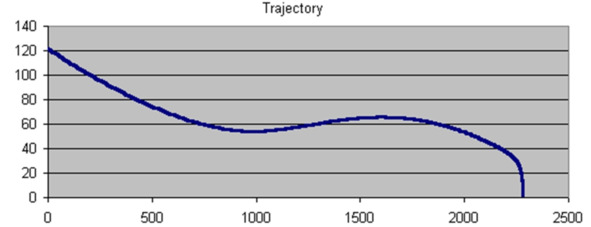

Как видите, максимальная перегрузка достигла 9,04 g.

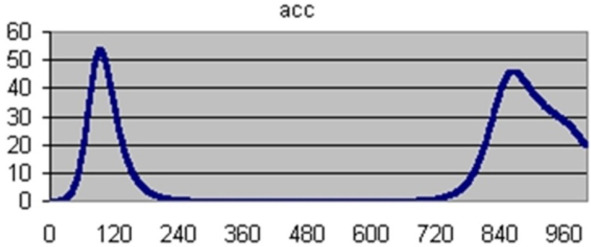

А вот данные моделирования второй программой «асс».

Согласно данных текстового транскрипта, на 81-й секунде отмечено прохождение максимума перегрузки а=99 м/с² или ~10 g при скорости 9 км/с на высоте 54,3 км.

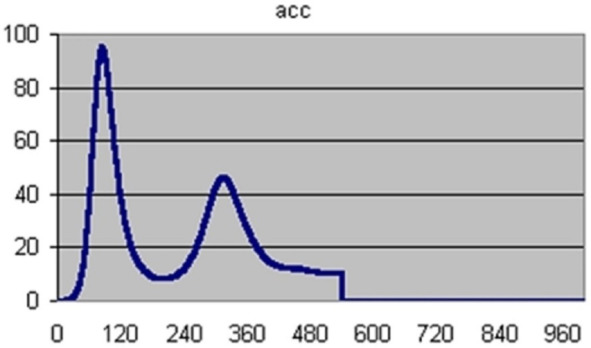

На графике №2, выше, показана траектория спуска капсулы при угле входа -5,9°(в коридоре -5,6°÷ -6,1°). При расчетной дальности более 9000 км перегрузка не более 4,86 g. Такой профиль траектории соответствовал спуску СА «Зонд».

Для сравнения: в авторской программе максимум достигался на 91-й секунде при скорости 8,9 км/с на высоте ~50 км. Значение перегрузки ~89 м/с² или ~9 g.

Численное моделирование на компьютере показывает, что при входе в секторе от -5,6° до -6,1° капсула Аполлона испытала бы максимальные перегрузки в пределах 4÷7 единиц с возможностью «прыжка» на расстояние 6000 км …9000 км. А в случае срыва на баллистический спуск перегрузки не превысят 10÷11 единиц. Вторая программа не позволяет делать расчеты траекторий спуска длиннее 7000 км. Поэтому был взят расчет семитысячного прыжка. Согласно данных текстового транскрипта, на 90-й секунде отмечено прохождение максимума перегрузки а=57,5 м/с² или ~5,8 g при скорости 9,7 км/с на высоте 59,7 км. Для сравнения: в авторской программе максимум достигался на 100-й секунде при скорости 9,7 км/с на высоте ~55,8 км. Значение перегрузки а=~47,6 м/с² или ~4,9 g. Имеется также второй максимум: а=48,3 м/с² или ~4,9 g на 1150-й секунде перед самой посадкой на высоте 43,2 км и скорости 4,3 км/с.

Кратковременное резюме по итогам расчетов: При стандартных углах входа в атмосферу все спускаемые аппараты кораблей «Аполлон» испытывали перегрузки от 9 g (нижняя оценка) до 10 g (верхняя оценка) при стандартной дальности около ~2250 км. Если бы НАСА следовало рекомендациям по двухнырковым схемам спуска, и спускаемый аппарат попадал в вышеуказанный коридор входа, то при дальности приземления 7000…9000 км реализуются перегрузки от 5 g (нижняя оценка) до 6 g (верхняя оценка). Это полностью подтверждается успешным спуском капсул «Зонд-6» и «Зонд-7» по вышеописанной траектории. Есть один нюанс, на который бы хотелось обратить внимание. Дело в том, что крутизна траектории определяется не самим углом, а комбинацией угол входа – высота счисления угла. Из-за того, что Земля круглая, один и тот же угол входа на разных высотах отвечает разным траекториям. Скажем, при входе с углом -6,5° на высоте отсчета 120 км (или 400.000 футов), траектория пересекает высоту ~90 км (или 300.000 футов) уже под углом -5,3°. Таким образом, значение соотношений – 6,1°/120 км и -5,3°/91 км это одно и тоже.

А вопрос в том, что изначально американцы отсчитывали свои высоты «входа в атмосферу» от 300 тыс. фут или ~90 км (рис.2). А уж потом в отчетности по Аполлону резко перешли на отсчет от отметки 400 тыс. фут или ~120 км. Так вот: они могли пойти на это, дабы траектория спуска не выглядела столь «крутой». Более того, сама постановка вопроса про «вход» в атмосферу на высоте 120 км просто бессмысленна, ибо акселерометры капсулы Аполлона регистрируют наличие торможения в воздухе при ускорениях не менее 0.05 g, что имеет место на высоте ~89…90 км. Я решил произвести расчет спуска на стандартную дальность при условии, что угол отсчитывается от высоты 90 км. Получилась почти копия графика №2.

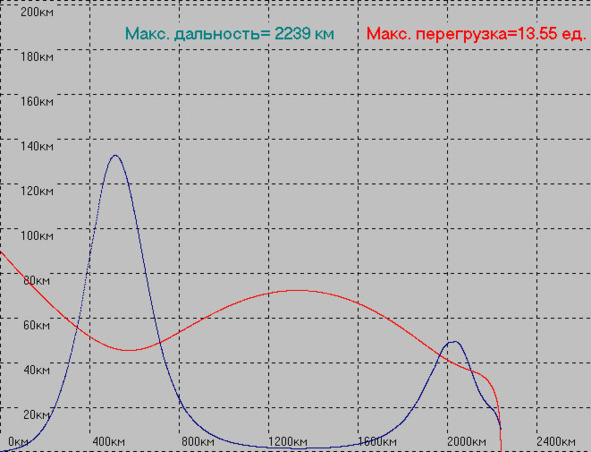

Максимальная дальность 2239 км, максимальная перегрузка 13,65 единиц. Красным цветом показана траектория полета в [км], синим – значение текущей перегрузки в [м/с²]. Угол входа -6,5° на высоте 90 км при скорости 11025 м/с. Как видно из графика – максимальная перегрузка 13,5 g. Не сложно заметить, что подтасовка контрольных высот отсчета углов входа в атмосферу вполне могла быть на руку НАСА, ибо 13,5 g это уже очень и очень, как говорил Свирид Петрович Голохвастов. Как нам следует понимать эти данные? В принципе понимать нужно так: трасса спуска СА «Союз» является решением обратной баллистической задачи попадания в заданный район при условии «минимальные перегрузки», а трасса спуска СА Аполлон является решением обратной баллистической задачи попадания в заданный район при условии «минимальное рассеивание». Действительно, если ставить задачу спасения экипажа, то приходится идти на разные ухищрения. Нужно предусмотреть безопасную трассу с минимальными перегрузками, расставить корабли поисково-спасательной службы вдоль всего океана, ждать экипаж в двух точках, между которыми тысячи километров и т. д. Короче, как писал Каманин, необходимо было попасть в копейку с расстояния 600 метров.

Если же ставить задачу минимального рассеивания, то тогда не нужен и мощный океанский флот, не нужна разветвленная поисково-спасательная служба ВМФ. Правда, из-за перегрузок свыше 20 g мы можем начать терять астронавтов. Зато капсула гарантировано упадет рядом с каким-нибудь авианосцем с минимальным рассеиванием! Интересно, что в некоторых изданиях 60-х годов, американские авторы, не стесняясь, прямо говорят, что в лучшем случае, капсула «Аполлона» может подвергнуться испытанию на перегрузки 10 g. Но астронавты должны быть готовы и к перегрузкам 20 g.

Для примера несколько историй из жизни советских космонавтов. Из разряда, раньше об этом не принято было говорить. Скажем, при баллистическом приземлении «Союз-5» космонавт Волынов при перегрузке всего 8 g, кроме полученных синяков и ссадин, по рассказам, еще, якобы, потерял несколько передних зубов. Или вот другая история. Рассказанная, если мне не изменяет память, космонавтом Леоновым в одной из телепередач памяти Павла Беляева. У них спуск был очень тяжелый. Мало того, что спускаемый аппарат «Восход-2», это тот же гагаринский шар для баллистических спусков. Так еще и отказала система ориентации, и спускались вручную, «на глаз». Перегрузки зашкаливали, приземлились, черт знает где. И хотя они были в космосе всего сутки, первые минуты после посадки они едва могли встать на ноги. Выбравшись на снег, они какое-то время просто лежали на снегу от бессилия. И лишь потом, поняв, что найдут их не скоро, стали чего-то делать.

А теперь представьте солнечные улыбки астронавтов. Такое впечатление, что они не только не утомились, но на их лицах нет даже легкой усталости от тренажерного зала. Как будто они только вышли из парикмахерской с новой прической и наложенным гримом для студийной съемки. Носик напудрили. Звезды космического «мыльного сериала». Кстати, очень трогательно, выглядят кадры из фильма про «Аполлон-13». Экипаж, из-за нехватки электричества, отключил бортовой компьютер и систему ориентации. Далее в ручном режиме, ориентируясь по видам в иллюминаторе, «астронавты» собирались попасть в тот самый коридор 10 км с точностью входа плюс-минус 1 град. При этом корабль трясло, «джойстик» все время вырывало из рук у пилота корабля, словно это трактор едет по колдобинам в колхозе. Вот мы и разобрались с первым вопросом. Остался второй.

Была ли телекамера на борту АМС «Луна-15»? «Какая разница?» – спросите вы. Ну что ж, это как посмотреть. Вообще-то разница есть, и большая. Если таковая была на борту, то астронавтов однозначно надо было убивать. И чем скорее, тем лучше. И если не в полете «Apollo-13», то в любом ближайшем так точно. Почему? Сейчас расскажу. В СССР был разработан аппарат для доставки на Землю лунного грунта под условным обозначением E-8-5. В печати полеты изделия Е-8-5 именовались АМС «Луна» №15, 16, 18, 20, 23 и 24. Судьба у них сложилась по-разному: «Луна-15» и «Луна-18» разбились, «Луна-23» прилунилась, но с повреждениями и не смогла взять грунт, три станции – №16, 20 и 24 успешно привезли около 300 грамм лунного грунта на Землю. Станции «Луна-15-20» имели серию Е-8-5, а уже «Луна-23» и «Луна-24» имели серию Е-8-5М, то есть были модернизированными. Советские лунные автоматические станции имели на вооружении телевизионные системы передачи изображения на Землю.

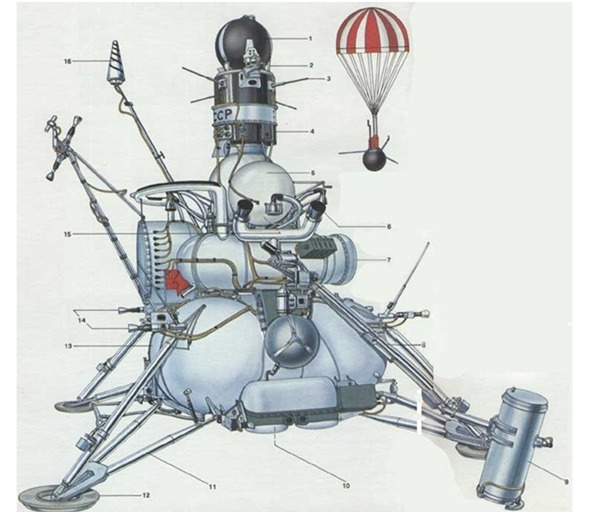

Например, на станции «Луна-12», выведенной на окололунную орбиту 25 октября 1966 г., была поставлена первая фототелевизионная система, что позволило приступить к более детальному изучению лунной поверхности. При этом наиболее мелкие детали рельефа, различимые на полученных снимках, имели размер 15—20 м. На рис.6 изображена станция «Луна-16».

Рис.6 эскизный рисунок АМС «Луна». Устройство АМС «Луна-16»: 1 Возвращаемый аппарат. 2 Ленточное крепление возвращаемого аппарата. 3 Антенна на взлетной ступени. 4 Приборный отсек взлетной ступени. 5 Топливные баки взлетной ступени. 6 Телефотометр. 7 Приборный отсек посадочной ступени. 8 Штанга грунтозаборного устройства. 9 Грунтозаборное устройство. 10 Один основной и два управляющих ракетных двигателя посадочной ступени. 11 Посадочные стойки. 12 Тарельчатые опоры. 13 Топливные баки посадочной ступени. 14 Ракетные двигатели малой тяги для управления в полете.15 Ракетный двигатель взлетной ступени.16 Малонаправленная антенна на посадочной ступени. У АМС «Луна-16» нет классической телекамеры, но есть два «телефотометра», фототелевизионные оптико-механические системы. Данная система предназначена для получения панорамных изображений, не требующих высоких скоростей передачи изображения.

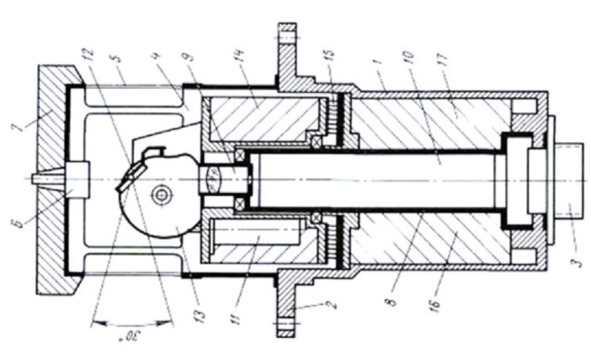

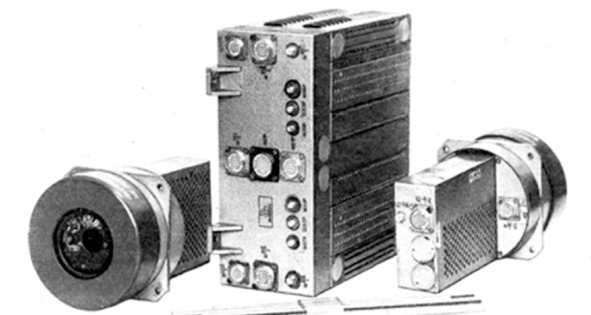

На рис.7: Оптико-механическая панорамная телекамера. Панорамная развертка окружающего пространства производится в этих камерах с помощью сканирующего зеркала, совершающего колебательное и вращательное движения от электродвигателя и кулачкового механизма. Светоприемником, элементом, преобразующим свет в электрический сигнал, служит малогабаритный фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Световой поток от объекта передачи отклоняется зеркалом и, прежде чем попасть на ФЭУ, собирается объективом и проходит через установленную в его фокусе диафрагму. Диафрагма вырезает часть потока, соответствующую одному элементу изображения. Таким образом, размеры диафрагмы определяют угловую разрешающую способность и четкость изображения. Параметры изображения: 500 элементов х 6000 строк в полной панораме. Камера выполнена в виде цилиндра размером 80 х 205 мм, состоящего из корпуса 1, имеющего крепежный фланец 2 и электрический герморазъем 3, и колпака 4 с окнами, затянутыми тонкой прозрачной пластмассовой пленкой 5. На колпаке установлены клапан 6 для выравнивания давления внутри камеры и накладка 7.

Выше изображение оптико-механической камеры на «Луноходе-3» в музее НПО им. Лавочкина. По оси камеры, которая является осью панорамирования, расположена опорная труба 8, в которой закреплены объектив 9 с диафрагмой и фотоэлектронный умножитель 10. Конструкция камеры разбита на две секции. Верхняя секция несет на себе оптико-механические элементы развертывающего устройства. Некоторые из них хорошо видны на чертеже: электродвигатель 11, сканирующее зеркало 12, кулачковый механизм 13.В верхней секции установлен также электронный блок управления двигателем 14. Вся эта секция в процессе панорамной развертки вращается на подшипниках вокруг опорной трубы. Электрическая связь с ней поддерживается с помощью коллектора 15. Нижняя, неподвижная, секция содержит блок высоковольтного питания фотоэлектронного умножителя 16 и усилитель телевизионного сигнала 17. Согласно информации НПО им. Лавочкина, телефотометры были предназначены для выбора места бурения, для определения азимута разворота грунтозаборного устройства. На посадочной платформе лунной станции типа Е-8-5 были установлены два телефотометра, полностью аналогичные приборам, установленным на «Луноходе». Для освещения зоны работы устройства параллельно телефотометрам были установлены светильники.

20 сентября 1970 года, после прилунения «Луна-16», с помощью бортовых телефотометров были предприняты попытки получить изображения места бурения. Вот так выглядит посадочная платформа, переданная оптико-механическими камерами «Лунохода» при хорошей естественной освещенности. Всего были три включения телефотометров. Из-за недостаточной освещенности изображения места бурения получено не было. На двух изображениях видна Земля, в виде светлого пятна… Следующая станция типа Е-8-5 оказалась более успешной: «Луна-20» после прилунения, 21 февраля 1972 года, дважды передала на Землю изображения места посадки. С большой долей вероятности можно утверждать, что это были подлинные съемки настоящей Луны, которая заметно отличалась от «Луны» США.

Помимо того, искусственные спутники Луны «Луна-19» и «Луна-22» имели доработанные фототелевизионные установки для съемки поверхности Луны с орбиты искусственного спутника Луны (ИСЛ), а на станциях «Луна-17» и «Луна-21», кроме того, устанавливалась малокадровая телевизионная система, предназначенная для получения изображений лунной поверхности, необходимая для дистанционного вождения данного колесного транспортного средства. Ниже представлена фотография с изображением внешнего вида малокадровой телевизионной системы, которая использовалась на Луноходе.

Малокадровая телевизионная камера является полностью электронным телепередающим устройством. Она выполнена на передающей трубке типа видикон. Основное отличие видикона, используемого в данной малокадровой системе, состоит в способности сравнительно длительного и регулируемого запоминания (от 3 до 20 сек) сигналов изображения. При этом передающая камера работает в режиме короткого экспонирования слоя с помощью затвора. Электромеханический затвор, установленный перед видиконом, имеет основную выдержку: 1/25 сек. При такой выдержке не происходит заметного смазывания изображения во время движения лунохода. Угол зрения камеры в горизонтальной плоскости составляет около 50°, а в вертикальной 38°, причем ось визирования камер наклонена вниз на 15°. Телевизионное изображение передавалось на Землю на несущей частоте 750 кГц. Система обеспечивала сквозную четкость изображения около 400 линий для объектов с высоким контрастом и 300 линий для малоконтрастных. На краях поля четкость падала примерно на 50 линий. Узкополосный телевизионный сигнал, передавался малокадровой системой, после преобразования в стандартные параметры передачи ТВ кадров.

Сигнал подавался на видеоконтрольные устройства пульта управления для водителей, штурманов и других членов экипажа, непосредственно управляющих движением лунохода с Земли. Одновременно изображение транслировалось группе научно-технического руководства, а также в Координационно-вычислительный центр. О практической разрешающей способности системы можно судить по полученной с расстояния около 10 м. фотографии, где видна посадочная платформа «Лунохода». Четкость единичного изображения малокадровой телевизионной системы, безусловно, хуже, чем у оптико-механической панорамной камеры. Однако скорость передачи изображения, не идет ни в какое сравнение. Малокадровая система позволяла передавать картинку в движении, без чего невозможно водить «Луноход». Еще можно было, при желании, использовать стандартную фотопленочную установку ФТУ-Б, которая широко использовалась на советских АМС «Марс» и т. д. Вот ее примерные параметры: тип ФТУ-Б; фокусное расстояние объектива 500 мм; запас пленки (42 кадра); размер кадра 24х24 мм; размер изображения 1100х1100 элементов; время передачи на Землю 1 кадр 17 минут.

Почему именно так важна эта «Луна-15»? Вот теперь самое тонкое и интимное. Дело в том, что «Луна-15» была запущена (наберите в грудь воздуха) 13 июля 1969 года! За три дня до исторической даты – 16 июля 1969 г. старт корабля «Apollo-11» с Армстронгом, Олдрином и Коллинзом. А теперь еще интересней! 17 июля в 10:00 по Всемирному времени космическая станция «Луна-15» вышла на окололунную орбиту с параметрами 240 км х 870 км, наклоненную к лунному экватору под углом 126°. Советский Союз объявил, что «Луна-15» совершит посадку на Луну 19 июля. Однако… наступило 20 июля, а советская лунная станция все еще не собиралась идти на посадку!

«Луна-15» три дня висит на орбите (высота в апоселении – 110 км, высота в периселении – 16 км, наклонение 127°) и ждет, когда «Apollo-11» не просто долетит, а произведет посадку. И только после расчетного времени посадки «Apollo-11» в районе Моря Спокойствия, 21 июля в 15:46:43 по Всемирному времени, на 52-м витке, «Луна-15» получила команду на совершение посадки. К сожалению, по невыясненным до сих пор причинам, сигнал с аппарата прервался спустя 4 минуты после запуска двигателя для схода с орбиты. Космическая станция «Луна-15» разбилась ориентировочно в точке 17° с. ш. и 60° в. д., примерно в 800 км восточнее котловины Моря Спокойствия!

Пожалуй, самым интригующим вопросом является следующий вопрос: Совершала ли «Луна-15» пролет непосредственно над предполагаемым местом посадки «Apollo-11»?

Скандал был колоссальный! Американцы топали ногами и требовали запретить полет «Луна-15»! Астронавт Борман лично звонил в АН СССР и издавал поросячий визг негодования. В ответ ему посочувствовали, даже вроде бы дали точные параметры орбиты советской лунной станции, чтобы не дай Бог, они не пересеклись в небе над Луной. Дорого бы дали американцы, чтобы узнать, была там телекамера, или не была? А если была, то могла она зафиксировать самые критические фазы полета, или нет? Безусловно, мы все прекрасно понимаем, что архаичные оптико-механические фототелевизионные системы советских межпланетных станций были не в состоянии конкурировать с электронными телевизионными камерами высокого разрешения, которые устанавливаются на военные спутники оптической разведки. Причина объективная, слишком узкий радиоканал для передачи изображения из-за слишком большого удаления от наземных радиоприемных антенн центров космической связи. Качество изображения оставляло желать лучшего. Поэтому не будем питать больших иллюзий, что подобная фоторазведка могла быть слишком успешной. И, тем не менее, представляете, если американские «безобразия», все-таки были засняты на пленку, и сданы в архивы ЦК КПСС или в архив Советской Разведки.

Даже не так – предположим, что телекамера на борту «Луна-15» действительно была и могла снять все, что «нужно» было сфотографировать. Какой простор для шантажа высшего американского руководства открывается впереди! Заодно, находясь на орбите ИСЛ, можно радиосредствами установить более простой вопрос: Откуда все-таки ведется «телепередача» лунных прогулок, только ли с орбитального корабля, или все-таки с поверхности Луны? В свое время через «Зонд-4» советские космонавты тренировались, через центр связи Евпатория, по ведению переговоров. Это даже стало поводом для слухов, что на борту «Зонд-4» кто-то есть. Так что сама по себе трансляция переговоров с окололунного пространства еще ни о чем само по себе не говорит. Суть в том, что у астронавтов в скафандрах установлены ранцевые радиотелефоны УКВ диапазона.

С Земли их не запеленгуешь, слишком маломощный сигнал, а с высоты несколько десятков километров над поверхностью Луны, это сделать можно, плевое дело! Наверняка «железяка», изображавшая из себя пилотируемый корабль «Аполлон», всего лишь транслировала заготовленную запись лунных «приключений». Но, в реальном полете должны быть еще сигналы ранцевых радиотелефонов двух астронавтов, да еще на разных частотных каналах. Я не буду подробно описывать схему пеленгации в движении при помощи самых обыкновенных дипольных УКВ-антенн и приемников. Скажу только, что все, кто в юности занимался спортивной «охотой на лис», отлично понимают, как это сделать. Теперь, просуммировав все сказанное, давайте делать выводы:

1) существует масса нестыковок, как фактического материала (флаги на ветру, пыль столбом, свет и тени со всех сторон, следы на грунте), так и организационного порядка (недостаточность мер безопасности для пилотируемой миссии, странная организация поиска и спасения и т.д.);

2) СССР имел все возможности вести техническую разведку при помощи станции «Луна-15» в непосредственной близости от «Apollo-11» и осуществить съемку событий;

3) Отсюда вывод третий: рано или поздно эта лавочка должна была закрыться. Ведь СССР мог банально отправить луноход к одному из мест посадки «Apollo», и что тогда? Значит, побаловались, и хватит, надо сворачивать шарманку. Долго этот цирк существовать ведь не мог. Еще чего доброго СССР таки пошлет настоящих космонавтов на Луну, предложит забить «стрелку» с рукопожатием. А как на нее прийти? Фон Браун лучше других знал, что в ближайшие годы, это было сделать никак невозможно. Когда на совещании в НАСА 18 августа 1968 года была поставлена задача, отправить людей в декабре 1968-го на облет Луны, фон Браун глубокомысленно заметил: «Если вы однажды решитесь на пилотируемый полет „Apollo-8“, то уже не будет иметь никакого значения, насколько далеко мы зашли». Странная фраза. Особенно насчет того, что уже зашли слишком далеко. Обратного пути у обманщиков не было!

4) Вывод четвертый. На высокой ноте сплошных удач очень трудно вдруг, без объяснений, свернуть успешный проект национального значения. Как это сделать? Очень просто, необходимо организовать аварию. Помните, в фильме «Операция «Ы», киногерой говорил, что «от ревизии нас может спасти только кража». Но воровать ничего не надо, ибо все уже украдено до вас. Классика! 13 апреля в десять вечера по Вашингтонскому времени корабль «Аполлон-13» немножко взорвался. Оно и понятно – число-то тринадцатое. Дальше вы знаете: бюллетени в стиле здоровье умирающего Арафата, публику готовят к тому, что экипаж может не вернуться на землю. Потом видимо прикинули, что три труппа, как ни крути, это комиссия по расследованию. Будут проверки. Еще не дай Бог, докопаются до правды. Видимо решили, что народ попугали достаточно, и можно астронавтов вытащить из-за кулис. Ну, а «обиженные» сценаристы, судя по всему, продали свой сюжет для фильма «Козерог-1». В фильме вышло по-ихнему, экипаж перед посадкой все-таки «убили»!

Ссылки. Используемая Литература:

1.«Пилотируемые полеты на луну, конструкция и характеристики Saturn-V Apollo»

М., 1973 г. Серия «Ракетостроение», т. 3

2.Использованы официальные фото из коллекции НАСА.

3.К 35-летию полета корабля «Зонд-5»,

журнал «Новости космонавтики» 09—2003 г.

4.Попов Е. И. «Спускаемые аппараты», 1985 г.

www.epizodsspace.narod.ru/bibl/popov_sa/obl.html

5.http://history.nasa.gov/SP-4029/Apollo_18-40_Entry_Splashdown_and_Recovery.htm

6.«Конструкция и проектирование космических летательных аппаратов». Издательство «Машиностроение», 1986 г.

7.Дневники генерала Каманина

www.rtc.ru/encyk/bibl/kamanin/kniga3/obl-k3.html

ГЛАВА 8. «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

Вместо эпиграфа:– Летчик?

Иногда. Вообще-то я эндокринолог…

(из одного кинофильма)

Свежий номер журнала «Новости космонавтики» (№8—2005) вышел со статьей (3) под интригующим заголовком: «Мы «видели», как американцы садились на Луну…». Скажу сразу: от такого заголовка может стать плохо любому. Оказывается, пока американцы, думая, что они первые, летели к Луне, их видели! Какие-то граждане, полный список которых пока неизвестен, сидели на Луне и видели их! Среди этих граждан был и некий Молотов – указан как участник тех событий. Ну думаю – ух ты!

Наши-то были первыми! Просто раньше нельзя было говорить – оно и понятно… И первый советский космонавт на Луне был Молотов! А как же еще: «видеть» такое глазами можно только с небольшого расстояния (~ макс. десятки километров) невзирая на мощность оптики. Правда, потом меня постигло разочарование, никуда Молотов не летал. Вероятнее – даже не вставал с дивана. А статью он эту решил написать вот зачем, цитирую: «Предлагаемая читателям статья участника событий 30-летней давности Е. П. Молотова проливает свет на неизвестные страницы «лунной гонки» и окончательно закрывает нелепый вопрос «Были ли американцы на Луне?». Оказывается, есть некий, в сущности, нелепый вопрос! Пустяк, чепуха! Для справки замечу, что впервые «нелепые» слухи возникли еще в 1969 г у самих телезрителей этих эпохальных событий. А в 1971 году всю американскую лунную программу в абсолютно нелепом свете показали в мировом кинохите про Джеймса Бонда – «Diamonds Are Forever» («Бриллианты остаются навсегда»). В отличие от скромных подозрений американских зрителей, в этом фильме всемирно известных продюсеров Гарри Зальцмана и Альберта Брокколи главный герой затеял драку среди картонных декораций псевдо-Луны, в секретном кинопавильоне где-то в Неваде. Но вернемся к цитируемой статье. А с чего это вдруг такой уважаемый журнал, как «Новости космонавтики», вдруг взялся опровергать всякие нелепости? Неужели эта проблема стала столь угрожающей, что кое-кто решил приступить к «окончательному решению» всяких там «опровергателей»? Впрочем, в начале статьи дан четкий ответ: «Прошло более 30 лет с того времени, как была развернута самая дорогостоящая гонка между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки за первенство в высадке человека на Луне. Кто выиграл эту гонку престижа, известно».