Полная версия:

Пепелацы летят на Луну. Большой космический обман США. Часть 10

Читатель может спросить: ну и что? Сбалансировали, центр масс посередине и все хорошо. Это для статики. Для динамики это плохо по следующей причине: с коромыслом, чем оно длиннее, тем хуже балансировать. Момент инерции равен: I=Σ (Δmi*Ri²). Или момент инерции равен сумме произведений элементарных масс на квадрат расстояния до некой оси вращения. И еще он связан следующим соотношением: I*dω/dt=Σ (Mi) – это что-то типа аналога второго закона Ньютона для вращения. Произведение момента инерции на угловое ускорение равно сумме приложенных моментов внешних сил.

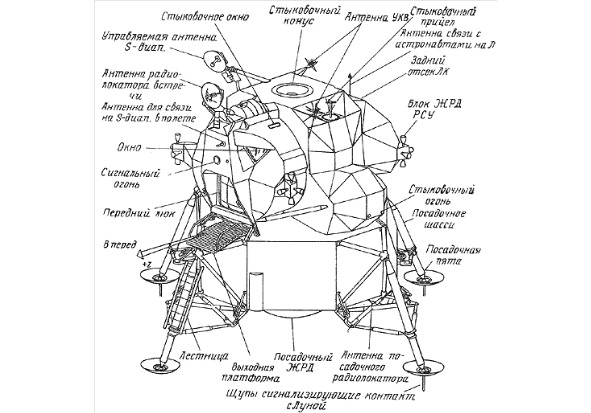

Поэтому всегда стремятся разместить баки ближе к центру масс – чем меньше квадрат расстояния, тем меньше момент инерции – тем меньше нужны потребные управляющие моменты для ориентации. Здесь, разнеся топливные баки на самые края, мы максимально увеличили момент инерции и усложнили задачу ориентации по осям вращения. Учтите, что на взлетной ступени двигатель не имеет карданного подвеса, и все управление ведется двумя парами малых ЖРД для каждой оси вращения. Тяга каждого по 45 кгс. Теперь представьте, что выработка одного компонента идет быстрее, чем другого – и сразу центр масс съехал с вертикальной оси симметрии в сторону на десятки сантиметров. Между прочим – системы одновременного опорожнения баков (СООБ) на взлетной ступени нет вовсе! Там калиброванные шайбы стоят.

А ведь соотношение компонентов может нарушиться в силу тьмы разных причин: разный перепад давлений в магистралях подачи, неполное открытие клапана, засоренность фильтра, неодинаковый нагрев и как следствие – расширение жидкого топлива – меньше плотность. Иными словами: на взлетном ЖРД было фиксированное объемное соотношение компонентов, но не массовое, а это две большие разницы! Напоминаю, что управление по осям вращения только крошечными ЖРД ориентации по 45 кгс. Предположим, что в силу технических причин один компонент расходуется быстрее, и массовое соотношение компонентов нарушилось на 10%.

Это значит, что у нас центр масс съехал на величину

~ 2 м* (2,4 т/4,6 т) *10% = ~10 см.

При этом возникает момент сил при работе взлетного ЖРД порядка M=0,1 м*15,6кН=1,56 кН*м.

Чтобы этот момент парировать, нам нужна суммарная тяга ЖРД РСУ с плечом ~2 м порядка 780 Н или ~80 кгс. Мы можем максимально дать тягу только пары ЖРД РСУ суммой 90 кгс. Но… Пара микродвигатели рассчитаны на импульсный режим, и к тому же два – это с учетом дублирования! Любая ситуация должна рассчитываться исходя из оперирования только одним каналом управления. А это значит, что ЦМ взлетной ступени не должен отклоняться от вертикальной оси приложения тяги больше чем на 5 см! Что, как мы только что увидели, из-за отсутствия СООБ и непродуманной конструкции топливных баков просто нереализуемо.

Иначе говоря, ступень крайне неустойчива и все время стремится «кувыркнуться». Скажу больше – она так спроектирована, что у нее нет ни единого шанса. Интересно заметить, что когда проектировался советский лунный корабль, была поставлена более жесткая задача: центр масс не должен был перемещаться более чем на 3 см (!). Это требовало особого устройства топливных баков блока «Е» советского лунного корабля и двигателей точной ориентации.

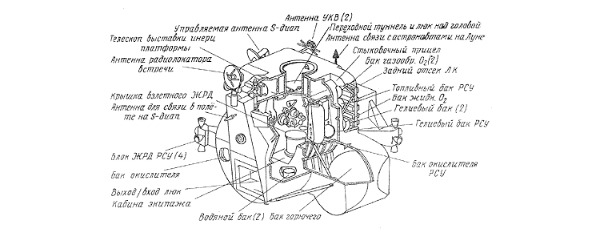

Мифология НАСА в изложении специалиста по тракторам и комбайнам, выпускника сельскохозяйственного института, «ракетчика» Шунейко И. И.: «Лунный корабль фирмы Grumman Aircraft Engineering Corp. (США) имеет две ступени: посадочную и взлетную. Посадочная ступень, оборудованная самостоятельной двигательной установкой и шасси, используется для снижения лунного корабля с орбиты ИСЛ и мягкой посадки на лунную поверхность. Взлетная ступень с герметической кабиной для экипажа и самостоятельной двигательной установкой перевозит астронавтов с поверхности Луны на орбиту ИСЛ в командный отсек. Ступени соединены четырьмя взрывными болтами. Взлетная ступень имеет 3 основных отсека: отсек экипажа, центральный отсек и задний отсек оборудования. Герметизируются только отсек экипажа и центральный отсек, все остальные отсеки лунного корабля негерметизированы. Объем герметической кабины 6,7 м³, давление в кабине 0,337 кг/см². Высота взлетной ступени 3,76 м, диаметр 4,3 м. Конструктивно взлетная ступень состоит из шести узлов: отсек экипажа, центральный отсек, задний отсек оборудования, связка крепления ЖРД, узел крепления антенн, и тепловой и микрометеорный экран.

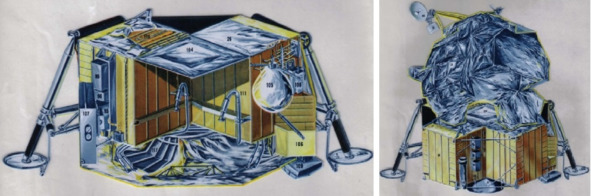

Цилиндрический отсек экипажа диаметром 2,35 м, длиной 1,07 м (объемом 4,6 м³) полумонококовой конструкции из хорошо сваривающихся алюминиевых сплавов марок 2219—Т8751, 2210—Т81, 2239—Т851, имеющих изотропные характеристики, предел прочности на растяжение 44,3 кг/мм², предел текучести 35,1 кг/мм², одинаковые во всех направлениях, минимальное удлинение 5%». Взлетная ступень лунного корабля. Ерунда это все. Я написал, если бы взлетела, ибо самое непонятное для меня заключается в том, что неясно: а где собственно газоотвод для осуществления взлета и работы ЖРД взлетной ступени? Судя по следующим фотографиям, этот вопрос остается открытым, в центре должен находиться ЖРД посадочной ступени и аппаратура автоматики управления. А куда взлетный факел от работающего ЖРД будет истекать? Как сказано в (1) «Посадочная ступень лунного корабля в виде крестообразной рамы из алюминиевого сплава несет на себе в центральном отсеке двигательную установку с посадочным ЖРД фирмы STL. В четырех отсеках, образованных рамой вокруг центрального отсека, установлены топливные баки, кислородный бак, бак с водой, гелиевый бак, электронное оборудование, подсистема навигации и управления, посадочный радиолокатор и аккумуляторы». Никакого газоотвода не предусмотрено. Взлетная ступень тоже глухо сидит впритык, никаких тебе зазоров, газоотводных ферм или отверстий.

К тому же конструкция собрана из тонколистового металла и не рассчитана на сильные газодинамические возмущения. Немного о том, во что упирается сопло взлетной ступени ЛМ. Так вот, ряд любознательных читателей после первых публикаций начали вопрошать: да быть такого не может! Есть там зазор! Есть и все тут! И даже такой как нужно. О том, какой нужно зазор поговорим ниже, а о том, каков он есть, поговорим прямо сейчас. Как в таких случаях говорят – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – итак, вот он – зазор! На фотографиях выше хорошо видно, что срез сопла на одном уровне с плоскостью днищ баков, а они фактически лежат на нижней ступени. Вам видно? Нет? Тогда еще снимок в полете – срез сопла и поверхности днищ баков практически принадлежат одной плоскости. Поскольку некоторые особо ретивые критики выдвинули гипотезу, что газ прорывался вниз, в отсек посадочного ЖРД, то необходимо решительно опровергнуть этот «слух»: Снизу под соплом взлетного двигателя стоит теплозащитный щит, или Ascent Engine blast deflector (на рисунке №104). Зачем вообще нужен зазор перед соплом? Хотя все вполне очевидно, тем не менее, после первой публикации этого факта возникла масса вопросов у читателей: зачем вообще нужен газоотвод, газорассекатель, кому нужен зазор, и какой должен быть его размер? Задача сводится к бассейну с двумя трубами – в одну трубу вливается, в другую выливается… Если вливаться будет больше, чем выливаться, то бассейн переполнится.

Другими словами, если приход газа из сопла в область под соплом двигателя будет превышать количество выхода газа наружу, то давление газа в области под соплом будет резко расти. Произойдет лавинообразный заброс давления, который приведет к микровзрыву. Такие микровзрывы часто происходят при запусках ЖРД и без всякой преграды! Порой это приводит к серьезным поломкам, а то и авариям. Просто преграда усиливает эффект в десятки-сотни раз. В нашем случае это может привести к разрушению соплового насадка ЖРД ЛМ. Теперь, давайте рассчитаем минимально необходимое значение зазора между соплом и нижней поверхностью. Автор для начала вооружился компьютерной программой расчета термодинамических параметров и обнаружил, что для взлетного двигателя ЛМ который работает на аэрозине-50 и азотном тетроксиде при массовом отношении окислителя к горючему 1,6:1 при давлении в камере сгорания ~8,4 кгс/см2 и степени расширения 45,5:1 (расходный диаметр сопла ~0,79 м) будет наблюдаться следующая картина (с учетом реальных потерь и частичном догорании продуктов диссоциации газа в сопле):

В камере сгорания: температура Тк~3000К; показатель адиабаты γ~1,23; молярная масса Мк~20,7 г/моль;

На срезе сопла: температура Тс~1150К; показатель адиабаты γ~1,26; молярная масса Mс~21,2 г/моль;

Итого: удельный импульс I~310 сек (оценка); скорость газа ~2890 м/с; тяга F~15,3 кН при расходе топлива m`=5,05 кг/с.

Сечение №1 площади среза сопла S1= πR². При этом у газа есть только два «разрешенных» направления для истечения наружу – перпендикулярно оси тока газа из сопла. Сечение №2 имеет форму боковых стенок мнимого цилиндра, имеющего высоту h зазора между соплом и нижней частью ЛЕМ-а, и диаметр D – равный диаметру сопла.

Площадь такого сечения S2= πDh.

Условие баланса массы втекающего и истекающего газа запишем через секундный расход массы:

ρ1W1S1= ρ2W2S2

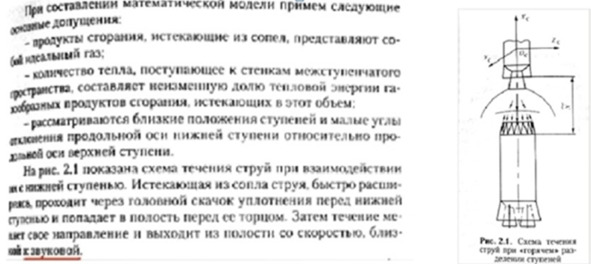

здесь W1,W2 -скорость течения в сечениях №1, №2; ρ1, ρ2-плотность газа в сечениях №1, №2. Теперь построим следующую модель процесса. Сразу оговорюсь, что описание таких процессов носит во многом характер приблизительных аппроксимаций. Введем следующие допущения: сверхзвуковая струя газа тормозится о стенку, теряет кинетическую энергию и сильно нагревается. При этом часть теплоты поглощается из-за реакций диссоциации в газе, некоторая част передается стенке. После торможения, газовая волна «рассеивается», при этом газ изотропно расширяется во все стороны в виде волн «разрежения» (с местной скоростью звука); процесс перетекания газа из сопла наружу носит стационарный (установившийся) характер; цилиндрическая область между стенкой и соплом есть условный сосуд, давление газа вне сопла установилось и не превышает давления на срезе сопла p2 ≤ p0. Тем самым мы исключаем режим «перерасширения» сопла. Поскольку ряд читателей задавали вопросы: откуда автор это все взял – отвечаю. Подобная модель базируется на общих принципах, описанных в книге «Расчет и проектирование систем разделения ступеней ракет», Колесников К. С., Кокушкин В. В., Борзых С. В., Панкова Н. В., МГТУ им. Баумана, 2006 г.». В публикации Рассмотрены проблемы, связанные с расчетом и проектированием систем разделения многоступенчатых ракет и ракетно-космических комплексов. Содержание учебного пособия используется при чтении лекций в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Тогда имеем скорость звука: а2=W22=γRT2/M; Для химически нейтрального идеального газа при отсутствии работы над газом, теплообмена и потерь на трение закон сохранения энергии для газа можно записать в следующей форме: I0 = CpT1 + ½W12= CpT2 + ½W22

где I0 = const – полная энтальпия торможения

Важное примечание. Закон сохранения энергии в таком виде уместен лишь в случае постоянной изобарной теплоемкости, т. е. Cp=const. В общем же случае: Cp≠const; ∂Cp/∂T≠0;

Тогда закон сохранения энергии для изоэнтропного течения перепишется так: I0 = Cp1T1 + ½W12 = Cp2T2 + ½W22;

Для смеси газов, состоящей из продуктов сгорания ракетного топлива, практически всегда можно утверждать, что изобарная теплоемкость даже для фиксированного состава газа незначительно растет с ростом температуры. Поэтому почти всегда, если T1> T2 то Cp1> Cp2. Кроме того, смесь продуктов сгорания ракетного топлива постоянно находится в состоянии поиска химического равновесия, которое при разных температурах и давлениях может установиться при различном составе газовой смеси. Тут дело, вот какого рода: при различных температурах будет разная степень диссоциации многоатомных газов. Скажем, при температурах до T <1500 K диссоциация носит незначительный характер. При Т=2000 К (р=1атм) диссоциации подвергнуться уже 0,7% молекул Н2О и 1,5% СО2. Но уже при Т=3000 К (р=1атм) диссоциации подвергнуться 25% молекул Н2О и 45% СО2.

Диссоциация каждой молекулы сопровождается поглощением теплоты, т.е. уменьшает теплоту реакции горения. Если бы не было диссоциации, то температура горения углеводородов превышала бы Т ≥ 5000К, но на практике, благодаря потерям теплоты на термическую диссоциацию, температура горения будет на 30% ниже. При ударном торможении потока газа о стенку необходимо учитывать как температурную диссоциацию, которая будет ограничивать нагрев газа, так и теплообмен со стенкой, который, безусловно, будет иметь место. Поэтому, общая форма уравнения для закона сохранения энергии газа при переменной теплоемкости, с учетом потерь на диссоциацию и теплообмен со стенкой, примет вид:

Cp1T1 + ½W12 = Cp2T2 + ½W22 +∆I = Cp1T2 + ½W22 + (Cp2 -Cp1) T2 +∆I

Опуская индекс при Cp1, перепишем уравнение для закона сохранения так:

CpT1 + ½W12 = CpT2 + ½W22 + (∆CpT2 +∆I); где Q= (∆CpT2 +∆I).

Таким образом, введя некие тепловые потери Q, физический смысл которых объяснен выше, мы можем привести уравнение для закона сохранения энергии газа к более удобному «адиабатическому» виду (при постоянной изобарной теплоемкости), известному по школьному курсу физики. Для неидеального торможения газа о стенку:

CpT1 + ½W12= CpT2 + ½W22 +Q;

Выразим потери энергии газа при ударе через долю кинетической энергии:

Q=η (½W12); где η – процент потерь при ударе о стенку.

Подставляя в уравнение

W22=γRT2/M; Q=η (½W12) и учтя, что

Cp= (R/M) γ/ (γ-1) имеем:

γT1/ (γ-1) + ½ (1-η) (M/R) W12 = γT2/ (γ-1) + ½γT2; Отсюда

T2= (γ T1 / (γ -1) +1/2 (1- η) (M/R) W₁²) / (у (у-1) +1/2у)

При γ1=1,26; T1=1150 К; W1=2890 м/с;

М=21,2 г/моль; η≈20%; имеем параметры «торможения» до скорости звука:

T2≈2570 K и W2≈1125 с такой скоростью газ истекает наружу через сечение 2; Поскольку в нашей модели мы исключили режим «перерасширения» сопла, поэтому p2 ≤ pср. сопла и тогда

(ρ2/ρ1) ≤ (T1/T2);

Отсюда (S2/S1) ≥ (W1T2) / (W2T1) ≈5,75 раз

или h≥1,44D или ~1,15 м

Данная оценка получена исходя из торможения потока о 100% плоскую стенку до скорости звука. Это наихудший случай, реализованный благодаря специалистам НАСА. Советские специалисты, в таких случаях, вместо плоской стенки ставили профилированный конус-рассекатель, по форме немного похожий на «буденовку», например, как на РН «Восток». При этом возмущение потока газа существенно минимизируется, и допустимо закладывать зазор порядка h ≥ 0,5D. Так что господа защитники НАСА должны запастись лупами и искать, где там есть зазор порядка ~1,15 м. Это вполне реальная цифра и почти в точности соответствует требованиям по минимальному зазору советского «лунника» ЛК. Правда, на рисунках видно, что зазор реально не более 10 см или даже меньше! Некоторые оценки, которые проводились на компьютере, показывают, что стартовый заброс давления на срезе сопла при зазоре в 10 см может достигать ~1 атм. и более, хотя нормальное установившееся давление на срезе сопла вышеописанного агрегата в шестьдесят и более раз меньше атмосферного – что-то около ~0,016 атм. Можно подойти с другого конца. Даже самовоспламеняющиеся компоненты не загораются мгновенно. Есть такая штука, как индукция зажигания топливной смеси – время задержки от соприкосновения капель топлива до его воспламенения. В начальный период работы двигателя может возникать заброс давления где-то в полтора раза из-за того, что первая порция топлива еще не воспламенилась, а ей в затылок уже подпирает следующая. Можете полюбоваться на весьма странные кадры старта ЛМ с элементами пиротехнического шоу (короткая яркая вспышка в районе сопла – и клочки летят по закоулочкам): Фильм НАСА «Last Humans on the Moon». Истечения газа вниз нет!

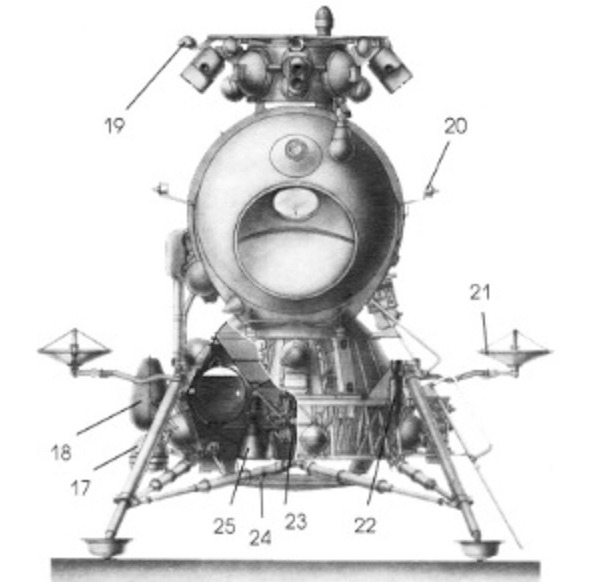

Эффект от расположения сопла вплотную с преградой, на примере ЛМ, будет сопоставим с взрывом небольшого взрывного устройства мощностью 150..250 г. тротилового эквивалента. Такой «ручной гранаты» под нижней частью взлетной части «ЛМ», под ногами у астронавтов, вполне хватит, чтобы пробить осколками все баки и кабину, оторвать сопло и раскидать части корабля в радиусе 50 метров. Разумеется, при условии, что кто-либо вздумал использовать макет лунного модуля «ЛМ» по его прямому назначению. Все военнообязанные граждане знают, что строго-настрого запрещается упирать казенную часть гранатомета в стену или иную преграду – беды не оберешься. К сожалению, не все в Америке знакомы с этой прописной истиной, иначе они обязательно что-нибудь придумали более оригинальное. В советском варианте лунного корабля этот вопрос решался просто – там взлетный и посадочный двигатель были одним и тем же, вернее там была система из нескольких ЖРД, причем при взлете на Луне должно было остаться именно посадочное устройство с «лапками», в центре которого свободный канал для работы ЖРД. На рисунке, ЖРД указан под номером 25.

Как видите, в советском корабле газовый факел вполне нормально расширялся в отверстие в днище. Он уходил через зазор не меньше 1,3 м между поверхностью и поднятым на «лапах» кораблем. Советский лунный корабль. Вот в таких вот нелегких условиях и совершали свои «подвиги» 20 июля 1969 года астронавты корабля «Аполлон-11». Да, славное было время! Но ветеранов не забыли – награда опять найдет своих героев! Например, планировались следующие мероприятия: «Экипажу «Аполлона-11» виртуально подарили лунные камни. 15.07.2004 г. На следующей неделе 20 июля 2004 г. все прогрессивное человечество и, в первую очередь, США и космическое агентство NASA будут отмечать 35-летие первой высадки человека на Луну. 20 июля 1969 г. лунный модуль «Eagle» космического корабля «Apollo 11» совершил посадку в лунном Море Спокойствия и астронавты Нейл Армстронг и Баз (Эдвин) Олдрин ступили на поверхность Луны.

В программе празднования этого юбилея значится и церемония вручения первым лунопроходцам специальных памятных подарков, каждый из которых представляет собой небольшой контейнер с лунным камнем». Правда, по сообщению источников из NASA, Баз Олдрин, вообще-то, хотел, чтобы всем членам экипажей всех «Аполлонов», побывавших на Луне, подарили несколько памятных лунных сувениров и в том числе запонки с лунными камнями, а, кроме того, дали прибавку к пенсии. Но, наверное, у NASA тоже напряженка с деньгами, да и лунных камней на всех не напасешься (к тому же по две штуки на каждого). Кстати, те камни, которые получат Армстронг и Олдрин, им подарят «виртуально». Они не смогут ими распоряжаться по своему усмотрению (не смогут их продать), и эти камни должны всегда находиться в экспозиции, открытой для публики».

Или вот еще другая заметка: «06.07.2004. Приближается 35-я годовщина со дня первой высадки людей на поверхность нашего естественного спутника. Это эпохальное событие разными людьми было воспринято по-разному: кем-то с восторгом, кем-то со злобой. Безразличных было мало. Американская газета „Florida Today“ решила собрать воедино воспоминания тех, кто был участником и свидетелем исторического свершения, и попросила всех современников откликнуться и прислать письма по адресу letters@flatoday.net. Было бы интересно собрать воспоминания наших соотечественников, которые, не зная о тогдашней „лунной гонке“, также следили за первыми шагами человека по Луне». У меня в связи с этим тоже возникли «воспоминания», правда авторство текста принадлежит Юрию Энтину (музыка А. Рыбникова):

«Я была простушкою пастушкою,

Я пасла барашков и овец,

Шел барон зеленою опушкою,

Тот барон назвал меня подружкою,

С ним мечтала под венец.

Я была прелестней Нефертити,

И барон был у меня в плену,

Он сказал: со мною не хотите

Полететь на Луну?

(Припев)

Вы поверите едва ли,

Это было как во сне —

Мы с бароном танцевали,

Мы с бароном танцевали,

Танцевали на Луне…»

(Из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен»)

А что? Нормальные воспоминания – ничуть не хуже или лучше любых других, и главное – столь же правдоподобные. Ну а чтобы окончательно поставить все на свои места, предлагаю день 20 июля 1969 года считать 32-ым мая. Ибо только 32-го мая свершаются такие космические приключения.

Ссылки. Использованная литература:

1.«Пилотируемые полеты на луну, конструкция и характеристики Saturn-V Apollo»

М., 1973 г. Серия «Ракетостроение», т. 3

http://www.epizodsspace.narod.ru/bibl/raketostr3/obl.html

2.Использованы официальные фото из коллекции НАСА.

3.«Расчет и проектирование систем разделения ступеней ракет», Колесников К. С., Кокушкин В. В., Борзых С. В., Панкова Н. В., МГТУ им. Баумана, 2006 г.

ГЛАВА 7. «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»

С чего же начать? Может вот с этого? Нет… Пожалуй, начнем вот с чего. Был теплый апрельский день. Близилась годовщина великой Победы. И дата была круглая (почти как сейчас) – 25 лет Победы в Великой Отечественной войне. К торжествам готовились не только правительства стран, победивших фашизм. Готовились и «вечно вчерашние» устроить какую-нибудь гадость к празднику. Обычно они любят это делать 30 апреля в день самоубийства Адольфа Гитлера. Если вы в курсе, в Америке очень почитают память президента Рузвельта. Так что американским фашистам можно устраивать шабаш дважды, можно 30 апреля, а можно скажем 11—12 апреля. В этот день,11 апреля 1945 года президент США Франклин Рузвельт получил личное послание тов. Сталина, в котором тот тонко и деликатно намекал Рузвельту на переговоры оберстгруппенфюрера СС Вольфа с Даллесом в Швейцарии (операция «Санрайз»). К сожалению, деликатности такой господин Рузвельт вынести не мог, отчего то ли 11, то ли 12 апреля скоропостижно скончался. По крайней мере, об этом было объявлено уже 12 апреля 1945 года.

Этот день стал последним радостным событием в пестрой жизни Адольфа Шикльгрубера. Именно так этот день описывал очевидец всех событий известный писатель Юлиан Семенов. А нам этот день достался, по стечению обстоятельств, как «день космонавтики». Вернемся же к нашим фашистам и космонавтам. Уж не знаю, кто, как отмечал 25 лет смерти великого Рузвельта, но бывший штурмбанфюрер СС фон Браун в этот день занимался подготовкой к отправке трех американских парней на Луну. 11 апреля 1970 г. в 19 ч 13 мин по Гринвичу стартовала ракета-носитель «Saturn V» и корабль «Apollo-13» с экипажем в составе: Джеймс Ловелл (командир корабля), Джон Суиджерт (пилот командного отсека) и Фред Хейс (пилот лунного корабля). В первоначальный состав экипажа в качестве пилота командного отсека входил Томас Мэттингли. Но за неделю до старта руководство NASA приняло решение заменить его Д. Суиджертом из дублирующего экипажа по медицинским соображениям.

Видимо с недобрым сердцем дяди с немецким акцентом отправляли простых американских парней. Граждан страны, которая варварски бомбила мирные немецкие города, убивала женщин, стариков и детей уже разгромленной Германии. И к тому же корабль попался что надо, «Аполлон №13». В источнике [1] есть интересная фраза: «Во многих газетах, по радио и телевидению в США высказывалось мнение людьми, далекими от космической техники, что полеты на Луну становятся обычным делом, полет „Apollo-13“ это уже пятый пилотируемый полет к Луне и он не вызывает сомнений в надежности».

Внимательно читая материалы по полету «Apollo-13», меня все время не покидает мысль, что именно этот экипаж и именно в этом полете должны были убить. У астронавтов кончалось то одно, то отказывало другое, то третье вылезало. Более всего трагические сводки полета мне напомнили медицинские бюллетени Ясира Арафата во французской клинике. Было видно, что публику медленно готовят к худшему. Был по поводу Арафата даже такой анекдот из разряда черного юмора: «состояние покойного за истекший день существенно не ухудшилось». Однако момент умерщвления астронавтов все время переносили, видимо пока не знали, на какой именно стадии они должны были встретить героическую смерть. Их смерть была бы выгодна всем, ну кроме самих несчастных! Никто из них точно не хотел умирать. Кому и зачем? Это два очень хороших вопроса.

Для того, чтобы на них ответить, мы добавим к списку вопросов еще несколько:

1) чем занимались советские суда в южных широтах Индийского океана летом и осенью 1968 года;