Полная версия:

Пепелацы летят на Луну. Большой космический обман США. Часть 10

Для справки: «Катастрофа шаттла „Челленджер“ произошла 28 января 1986 года, когда космический челнок „Челленджер“ в самом начале миссии STS-51L разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полёта, что привело к гибели всех 7 членов экипажа. Катастрофа произошла в 11:39 EST над Атлантическим океаном близ побережья центральной части полуострова Флорида, США. Разрушение летательного аппарата было вызвано повреждением уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте. Повреждение кольца стало причиной прогорания отверстия в боку ускорителя. Это привело к разрушению бака».

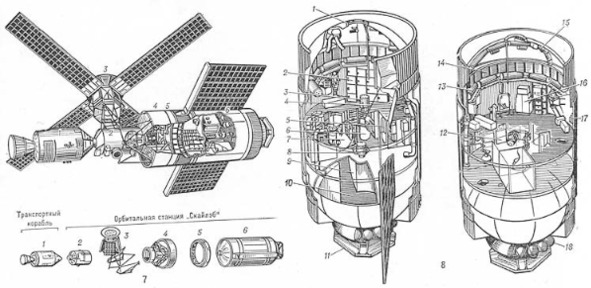

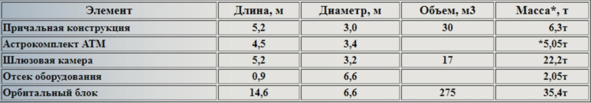

Всего по американской версии: станция (74,7 т) + юбка второй ступени (5,2 т) + излишек остатка топлива (~8 т) + обтекатель (11,7 т) = 99,6 т. Итого, с одной стороны мы пришли с американцами вроде бы к одной и той же цифре полного полезного груза (100 т), но при этом назвать американский груз полезным у меня язык не поворачивается. Фактически 25% этого груза являются космическим мусором! Получается, что имея возможность запустить 100-тонную станцию американцы решили добровольно ограничится 75% мощности, а остальное «докидали» сверху барахлом, как раньше делали советские школьники, сдавая макулатуру… Не верю! – как говорил Станиславский. Даже рьяные защитники НАСА понимают всю нелепость подобной ситуации. Если мы с вами начнем разбирать, из чего состоит сама станция «Скайлеб», то выясняется, что ее масса также натянута за уши – станция состоит из таких элементов: Ниже слева представлен Рис. 7. Основные элементы станции «Скайлэб», включая пристыкованный к ней транспортный корабль «Аполлон»: 1 – транспортный корабль; 2 – причальная конструкция; 3 – комплект астрономических приборов ATM; 4 – шлюзовая камера; 5 – отсек оборудования ракеты-носителя «Сатурн-5», конструктивно входящий в состав станции; 6 – блок станции.

Рис. 8. Схематическое изображение блока станции: 1 -люк из шлюзовой камеры; 2 – холодильники, морозильники и неохлаждаемые контейнеры для пищевых продуктов в лабораторном отсеке; 3 – вентилятор на помещении для личной гигиены; 4 – консоль для крепления панели с солнечными элементами; 5 – помещение для сна в бытовом отсеке; 6 – помещение для личной гигиены; 7 – помещение для проведения досуга, приготовления и приема пищи; 8 – шлюз для сбрасывания отходов; 9 – решетка, задерживающая твердые отходы; 10 – вакуумированная емкость для сбора отходов; 11 – радиатор; 12 – помещение для тренировок и проведения экспериментов; 13 – баки с водой; 14 – хранилища; 15 – воздухопровод; 16 – хранилища для пленки; 17 -шлюз для выноса в открытый космос научной аппаратуры; 18 – баллоны со сжатым азотом для двигателей системы ориентации TAGS. Далее представлена таблица с данными зазвесовки элементов конструкции станции «Скайлеб». Итак, все это барахло, в сумме, тянет на 71 т. всего-навсего. А по данным (4) должна быть 77 т. Уже нестыковка. Есть версия насчет нестыковки: согласно данных (3) масса астрокомплекта АТМ указана в два раза больше, чем в источнике (4) ≈11,8 т вместо 5,05 т. (Или на ровном месте ~6,7 т приписали) Или взять диковинную «шлюзовую» камеру весом 22 т – это больше советской станции «Салют»! Смотрите – средняя плотность пространства камеры 22/17≈1,3 т/м³. Но внутри нет топлива.

Нет чего-то тяжелого. Такое впечатление, что отсек заполнен даже не водой, а песком… А ведь советская станция «Салют» была в три раза длиннее – 15 м; и шире в диаметре – 4,15 м. Из чего же они делали эту камеру – из свинца!? А ведь средняя отсековая плотность космических аппаратов находится в пределах 0,25..0,35 т/м³. Скажу больше – даже средняя плотность спускаемых аппаратов гораздо меньше 1 т/м³. Пример тому капсула «Apollo». Капсула имеет форму конуса высотой 3,45 м и диаметром 3,9 м. Его объем ≈13,7 м³ при массе ~5,6 т имеем плотность ≈0,4 т/м³. А ведь спускаемый аппарат наиболее плотный, наиболее тяжелый и прочный элемент среди космических аппаратов. Значит шлюзовой отсек станции «Скайлэб» при объеме 17 м³ должен весить вчетверо меньше ~5..6 т. (Значит еще приписали~16 т). Можно отдельно поговорить про «бронированный» головной обтекатель весом ~12 т. И это при том, что он даже не защищает всю станцию, а лишь часть макушки! Скажем, согласно (5) штатный обтекатель ракеты Дельта-2 (диаметр=2,9 м; высота=8,48 м) весит всего 839 кг. А вот обтекатель ракеты Атлас-2 (диаметр=4,2 м; высота=12,2 м) весит аж ~2 т.

Самый тяжелый американский обтекатель ракеты Титан-4 при диаметре 5,1 м и высоте 26,6 м (пять диаметров в длине!) весит лишь ~6,1 т. В источнике (4) на стр.81 дано фото обтекателя станции «Скайлэб». Известно, что он одного диаметра (~6,6 м) с третьей ступенью ракеты Сатурн-5, из бака которой сама станция собственно и была переделана. В длину визуально обтекатель станции чуть меньше ~2,5 диаметра, т.е. около ~15 м. В силу того, что площадь поверхности цилиндра линейно зависит как от диаметра, так и от высоты, можно грубо прикинуть, что при равной высоте ГО станции «Скайлэб» должен быть в 6,6/5,1 раз тяжелее обтекателя ракеты Титан-4; но будучи короче – он будет легче:

Мго≈6,1 т * (6,6/5,1) * (15/26,6) ≈ 4,5 т – вот столько должен весить обтекатель станции «Скайлэб» (приписано ~7,2 т). Итак, сумма приписок весов частей станции «Скайлэб» и полезной нагрузки уже составила 6,7+16+7,2≈30 т. Сюда же добавим вещи, которые существуют только в виртуальной реальности. Есть «вещи», существование которых проверить невозможно – это сверхплановые остатки 8 т топлива и полумифический переходник первой ступени (~5 т) который якобы тянули в космос. Значит всего 30+8+5=43 т.

Остается чистых 100—43 ≈ 57 т.

Резюме: возможности «Сатурн-5» по полезной нагрузке на орбите (427х439х50º) не превышали ~60 т. Но это все пустяки. Смешно другое, книга рекордов Гиннеса этот рекорд весом 147 т. не признает, и считает самым тяжелым грузом на орбите ИСЗ в истории человечества комплекс ступень №3 – «Аполлон-15» весом 140 т. Зная тягу американцев фиксировать все свои подвиги и рекорды, ситуация вполне комичная. Так что, что-то не срослось в цифрах у поклонников НАСА. Зато Советский ежегодник БСЭ (3) за 1974г. поместил такую информацию: «Запуск станции „Скайлэб“. Станция „Скайлэб“ (без космонавтов) была запущена двухступенчатой ракетой-носителем „Сатурн-5“ 14 мая 1973 г. и выведена на орбиту с высотой перигея 434 км, высотой апогея 437 км и наклонением 50°. Период обращения 93,2 мин. Масса объекта, выведенного на орбиту (станция и вторая ступень ракеты-носителя с остатками топлива), 112 т».

Ну вот мы с вами и ответили на вопросы, стоящие по этой теме, объект на орбите на 147—112=35 тонн меньше, чем объявляли в НАСА. Если отсюда вычесть массу второй ступени с поддоном ≈47 т то остается всего 112—47=65 т. Если же НАСА будет упорствовать насчет избыточных остатков топлива (8 т) и юбки первой ступени (5 т), то на станцию вообще остается каких-то жалких ~52 т. А теперь внимание! Рассказываю про «Лохотрон». Мы честные люди. Мы хотим вывести только станцию, которая (пускай) весит 74,7 т (вес по факту НАСА), а всякий хлам нам не нужен. У нас известно:

Мт₁=2080,0 т; Мк₁=170,2т+11,7 т=181,9 т

(обтекатель весом 11,7 т мы будем сбрасывать примерно на высоте 80 км, вскоре после отделения первой ступени);

Мт₂=438,3 т; Мк₂=46,6 т;

I₁=2982 м/с; I2=4168 м/с.

Вопрос стоит так, если уменьшить полезную нагрузку до реального табличного веса «Скайлеб», то насколько нужно уменьшить отдельный импульс второй ступени I2, чтобы конечный результат остался тем же: ~9700±50 м/сек. Параметры первой ступени, интеграл потерь и прибавку вращения Земли мы пока оставим без изменений. Обобщим сказанное – мы хотим запустить спутник весом 74,7 т. Орбита та же – 450 км ×50º. Мы ищем удельный импульс второй ступени. Несложно показать, что этому условию удовлетворяет значение I2≈3740 м/с. Проверим:

Мо=2080+181,9+438,3+46,6+74,7=2821,5 т; тогда

Z₁=2821,5/ (2821,5—2080) и V₁=ln (Z₁) *2982 ≈3985 м/с

Мо₂=438,3+46,6+74,7=559,6 т; тогда

Z₂=559,6/ (559,6—438,3) и V₁=ln (Z₂) *3740 ≈5718 м/с.

Итого: 3985+5718=9703 м/с

А теперь медленно выдохните воздух и оцените смысл результата, вторая ступень РН Сатурн-5 вовсе не обязательно была водородная! I=3740 м/с (I≈380 сек). Это слишком мало для водородных ЖРД. Например, такие характеристики можно теоретически получить на смеси кислород-гидразин. Я предчувствую, что сейчас в меня полетят тухлые яйца, гнилые помидоры, камни и пустые пивные бутылки. Еще бы! Поднял руку на святое, на то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Я заранее предвижу вопросы: а как же огромные водородные баки? А как же геометрия, размеры, формы и т.д.? Отвечаю: А кто Вам мешает налить в водородный бак на дно немного керосина (!), согласно соотношений компонентов. Это наоборот нельзя, а так можно. Какие проблемы? Я не знаю, как это делали американцы, но ничего сложного тут нет. Вот вам пример: в СССР блоки первой ступени ракеты Н-1 доделывали на ходу, доделывали новые отверстия для шести центральных, не предусмотренных прежним проектом, дополнительных двигателей НК-15.

Скажем больше – при соотношении кислорода и водорода как 5,5:1 из 438 тонн должно быть кислорода где-то ~370 тонны и водорода ~68 т. Типичное соотношение кислород – керосин у американцев 2,27:1. Это значит, что в полупустом водородном баке будет плескаться керосина ~163 т. В результате масса топлива второй ступени увеличиться до 533 тонны или всего на 21,6%. Давайте учтем увеличение массы за счет большей плотности керосина до ~533 т. А заодно отнимем из остаточной массы первой ступени вес головного обтекателя – будем тащить его на орбиту. Подобные шаги позволят нам для полной полезной нагрузки весом около 75 т еще уменьшить удельный импульс второй ступени до I≈3530 м/с или I≈360 сек (верхняя оценка). Если же мы реально подойдем к оценке массы Скайлеб, и откинем приписанные тонны, то для полной полезной нагрузки весом 57…60 т для отправки на орбиту 450 км ×50º достаточно иметь удельный импульс второй ступени всего I≈3240 м/с или I≈330 сек (нижняя оценка). Я надеюсь, что у специалистов не возникнет вопросов – как сделать керосиновый ЖРД на сто тонн тяги при удельном импульсе I=330 сек? Самый простой вариант – берем керосиновый ЖРД Н-1 от «Сатурн-1Б». По тяге он подходит, но он имеет короткое сопло и всего I=296 сек. Сделаем высотную сопловую насадку. При хорошей степени расширения легко накинем УИ до нужных I=330 сек. Какие препятствия? Еще раз смысл наших выводов: Для того, чтобы запустить реальный «Скайлеб» весом около 60 т на орбиту (427х439х50º) достаточно иметь ЖРД второй ступени на УВГ-топливе с удельным импульсом всего I≈330 сек.

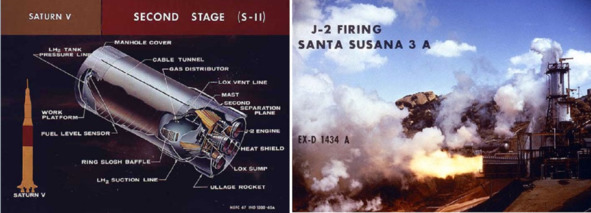

Это значит, что для запуска станции «Скайлеб» совсем не обязательно было иметь «водородные» технологии. Керосина, как видите, вполне достаточно. Выше, на схеме слева: вторая «водородная» ступень S-II. А был ли мальчик? Фотография справа: А пламя-то явно не водородное. Больше похоже на работу керосинового двигателя. Кстати, есть забавное фото прожига ЖРД J-2 на стенде. Его ярко желто-оранжевое пламя столь не похоже на бледно-голубоватое свечение настоящих водородников Шаттла типа ЖРД SSME, что моим смущениям нет числа. Между прочим, абляционное охлаждение там на J-2 официально не применялось, так что причин для подкрашивания пламени какой-нибудь сажей быть не должно. Чистый водород!

Такая вот получилась история. Смысл всех этих нудных выводов, если они верны, состоит в том, что, скорее всего, никаких технических средств для доставки корабля массой 44—46 тонн к Луне у США не было на то время. В лучшем случае речь могла идти только об облетной программе. Господа и товарищи! Перед вами разыграли простейший «лохотрон» с «куклой». Три наперстка! Один классик как-то сказал: «Можно какое-то время морочить голову какому-то количеству людей, но нельзя все время морочить голову всем…». Обманщики в который раз, снова попались!

P.S. Мой постоянный критик и оппонент Владислав Пустынский из Таллинна так прокомментировал мои разоблачения (из разных цитат): «…Им что, трудно было придумать менее абсурдную и более правдоподобную развесовку? Они что, не сумели придумать что-то, вызывающее большее доверие? Это ведь совсем непонятно: суметь обмануть весь мир – и напортачить с какой-то дурацкой развесовкой орбитальной станции. Зачем-то сочинить глупость с выводом обтекателя на орбиту. Они что, идиота посадили эту развесовку сочинять, а начальника-контролёра над ним не поставили? Непонятно. Хотя всё абсурдно до очевидности. Как так получилось?

Времени на сочинительство у них были годы, бюджет – 2,6 миллиарда (бюджет «Скайлэба»), уж за эти годы и эти деньги без проблем можно было придумать что-то правдоподобное. Получается, что насовцы сделали могучую теорию, обманули и до сих пор успешно обманывают весь мир, но прокололись в совершеннейшей глупости, причём несколько раз, причём в такой, где проколоться можно было только специально: ведь не будешь же ты уверять, что насовцы не знали, когда полагается головной обтекатель сбрасывать?». Ну что же, г-н Пустынский абсолютно правильно ставит вопрос. Действительно, а почему? На это можно дать как минимум три ответа:

Не придумали ничего лучше.

Им казалось, что такая версия вполне релевантная.

Они все же надеялись, что водородный J-2 доведут до ума, и все цифры считали исходя из «правильной» версии Сатурн-5. Так как надежды не оправдались, пришлось подгонять под возможности эрзац-Сатурн-5. Как это ни смешно, но эти три ответа хронически преследуют всю американскую лунную программу вот уже более 35 лет. По существу это и есть те самые три пальца, комбинацию из которых нам ловко всучили в 1969 году, и пока от нее НАСА отказаться, не готова.

Ссылки. Использованная литература.

1.«Пилотируемые полеты на луну, конструкция и характеристики Saturn-V Apollo». М., 1973 г. Серия «Ракетостроение», т. 3

2.Использованы иллюстрации НАСА

http://history.nasa.gov/

3.Ежегодник БСЭ 1974 г.

4.«Орбитальная станция Скайлеб»

Л. Белью Э. Стулингер, пер. с англ. М. Машиностроение 1977

5.«Авиационно-космические системы США»

Шумилин А. А., Москва «Вече» 2005 г.

6. В. И. Левантовского

«Механика космического полета» гл.12

ГЛАВА 4. БОЛЬШОЙ «КИДОК»

В предыдущей главе нашего повествования мы сделали очень важное открытие: для запуска орбитальной станции «Скайлеб» вовсе не обязательно было иметь водородные ЖРД J-2 на второй ступени ракеты «Сатурн-5». Если бы параметры первой ступени соответствовали реальности, то вполне достаточно высотных керосиновых ЖРД на второй ступени тяжелого спутника весом до 60 тонн. Я предвижу целую бурю критики (в стакане) от этого лабораторного опыта. Видимо мне сурово укажут на то, что все-таки на второй ступени водород был, но бракованный. Второй сорт.

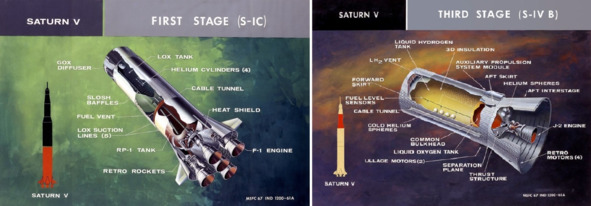

На схеме слева (первая) ступень S-1C. К этой ступени у нас пока вопросов нет. На схеме справа (вторая) ступень S-II. Наверно американцы водород на своей бензоколонке разбавляли ослиной мочой или пепси-колой. Из-за этого характеристики и упали на 20%. Возможно, двигатели были бракованные – там американские сантехники поставили плохие прокладки – вот 20% водорода и утекло. Ну что же, я готов принять такое объяснение. Оно меня полностью удовлетворяет. Давайте сделаем промежуточный итог лабораторным опытам и подытожим.

Мы установили, что эталонные параметры первой ступени «Сатурн-5» должны быть согласно данных НАСА следующими: эффективная масса расхода топлива фактически 2080,0 тонн; масса сбрасываемой ступени с учетом САС и переходника между S-1C и S-IIВ всего ~174,2 тонны; удельный импульс в вакууме 2982 м/с. Эти параметры мы пока зафиксируем и примем на веру. Забегая наперед, замечу, что достоверность официальных характеристик ЖРД F-1 вызывает еще больше сомнений, нежели реальность «водородной» ступени S-IIВ. Но об этом мы поговорим в главе №13. К этой ступени у нас много вопросов. Со второй ступенью мы тоже разобрались. Водородная суть этого «агрегата» вызывает у нас много вопросов. Если предположить использование керосина, то химические соотношения компонентов позволяют взять немного больше топлива – 533 тонны. Эффективный вес ступени в конце работы двигателей =42,9 тонны плюс переходник на третью ступень – 3,7 тонн; итого=46,6 тонны; I уд~330 сек (мин. оценка)

А теперь давайте оценим выводимую массу на LEO – Low Earth Orbit. Интегральные потери скорости на участке вывода на ИСЗ возьмем ~1850±50 м/с. При выведении на LEO – низкую опорную орбиту высотой 150—180 км и наклонением 31 градус, прибавка из-за вращения Земли 390 м/с. Нам нужна конечная скорость Vк=7790 м/с. Это значит, что чистая масса груза, на низкой опорной орбите LEO ~72±2 тонны. Даю проверочный расчет (I1~304 сек; I2~330 сек):

Mо₁=174,2+2080,0+533,0+46,6+72,0=2905,8 тонн;

тогда Z₁=2905,8/ (2905,8—2080,0);

Мо₂=533,0+46,6+72,0=651,6 т;

тогда Z₂=651,6/ (651,6—533);

Конечная скорость:

304*9,8*Ln (Z₁) +330*9,8*Ln (Z₂) +390—1850≈7801 м/с.

Что и требовалось доказать! Вариация нагрузки ±2 тонны дает вариацию конечной скорости ±50 м/с. Как видно, эти цифры вполне правдоподобны. А теперь внимание: новая гипотетическая ракета со стартовой массой 2905,8 т при массе второй и третьей ступеней с грузом в сумме 651,6 т – полностью совпадает с официальной развесовкой НАСА в полете «Аполлон-12»! На схеме, представленной ниже, размещены изображения двух ракет: Слева, ракета «Сатурн-1». Справа ракета «Сатурн-1Б» из программы «Скайлеб»: Младшая «сестра». Если быть совсем точным, то дело было так. Ступень S-IVB с гигантом-водородником J-2 видимо не удалась. Перед первым пуском Сатурн-5 было всего три летных испытания S-IVB в составе Сатурн-1. Все в 1966 году. Их результаты – два раза не выход на орбиту ИСЗ (видимо не прошло включение ЖРД этой ступени, либо раннее отключение из-за неполадок) и один раз выход на орбиту ИСЗ в июле 1966 г.

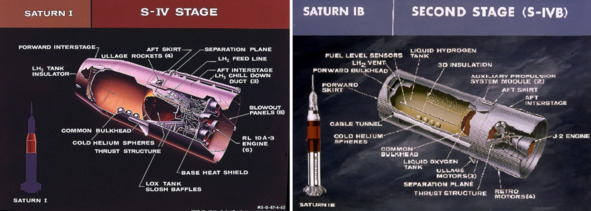

На рисунках схематически показаны: слева ступень S-IV и справа ступень S-IVB. А «сестры» очень похожи! Вот результаты этого полета (1): «Последняя ступень (ракета S-4B) экспериментальной ракеты-носителя „Сатурн IБ“ SA-203 выведена на орбиту с не полностью израсходованным топливом. Основные задачи запуска – изучение поведения жидкого водорода в состоянии невесомости, испытания системы, обеспечивающей повторное включение основного двигателя ступени. После проведения запланированных экспериментов в системе отвода паров водорода из бака были закрыты клапаны, и в результате повышения давления ступень взорвалась на седьмом витке». Кроме того, 20 января 1967 года взорвалась при наземных испытаниях та самая ступень S-IVB, которую готовили для изделия «Сатурн-5» серийный номер №503. Мифология НАСА, информация для размышления: «Целью полета AS-203 было исследование поведения в невесомости горючего – жидкого водорода во второй ступени S-IVB-200. Эту ступень Сатурна-1Б планировалось испытать в данном полете на предмет включения-выключения на орбите вокруг Земли, так как в лунных экспедициях она будет третьей ступенью Сатурна-5 (в варианте S-IVB-500) и для старта к Луне с космическим кораблём Аполлон её двигатель должен повторно запускаться на опорной орбите. Для обеспечения запуска двигателя в невесомости были приняты меры по управлению положением жидкого водорода в баке горючего. Чтобы иметь на орбите необходимое количество топлива в баках второй ступени, пришлось отказаться от полезной нагрузки – был установлен только головной обтекатель».

Ситуация со второй водородной ступенью S-II была немногим лучше. Напомню, что на ней установлено пять аналогичных ЖРД J-2. Вот что написано в (2): «1966 May 25 – First full-scale Apollo Saturn V launch vehicle rolled out… Meanwhile, schedule for Saturn V threatened by continued problems in development of S-II stage (inability to get sustained 350-second burns without instrumentation failures, shutoffs, minor explosions)». Перевод по-русски: «25.05.1966 г. Состоялся первый вывоз полномасштабной ракеты Сатурн-5 на стартовую позицию… Тем не менее, сроки готовности были под угрозой из-за непрекращающихся проблем со ступенью S-II (неспособность выдать стабильный импульс длительностью 350 секунд без отказов оборудования, отключений двигателей и даже микровзрывов)». Проще говоря, в тот день 25 мая 1966 года ступень во время теста загорелась в двух местах синим пламенем. А через три дня просто взорвалась, ранив пять рабочих (!) и частично разрушив стенд (!!) согласно (5). Так что ни о каких водородных вторых ступенях «Сатурн-5» всего за год до первого пуска (1967 г.) и речи быть не могло. Это значит, что и S-II и S-IVB к полетам не были готовы. С третьей ступенью ситуацию можно было еще исправить: была другая ступень – S-IV без индекса Б. Она была в два раза легче: масса брутто 50,5 тонн; сухой вес 5,2 тонны. На ней стояли шесть мелких ЖРД RL-10A-3. В отличие от мифических S-IVB и J-2, это железо летало на блоках «Центавр» с начала 60 гг. Тяга 66,7 кН; УИ=444 сек (образца 1966 г) (2). Как видите, в пожарном порядке замена S-IVB была. Правда, ценой замены одного J-2 на шесть RL-10. А вот с S-II ничего не поделаешь – заменить пять J-2 на тридцать RL-10 просто не реально! Зато реально заменить водород на керосин, поставить пять стотонных Н-1 с высотными соплами. Это все, что можно сделать в данной ситуации. Можно еще заменить керосин на гептил или аэрозин. Это немного улучшит показатели. Гипотеза весового расклада «керосиновой» версии «Сатурн-5». По некоторым данным, весовая сводка «керосиновой» версии РН «Сатурн-5» для полетов к Луне могла выглядеть следующим образом:

* – здесь мы добавили вес системы управления ~2,0 т и 1% остатка топлива ~0,5 т к сухому весу ступени. Мы уже в предыдущей главе показывали, что искомый запас характеристической скорости в 12450 м/с дает нам после вычета потерь заветные 10840 м/с конечной скорости, необходимые для отлета к Луне (Азимут ~72º; широта старта φ~28,3º; наклонение орбиты ί~32º). Прошу заметить, что в такой конфигурации третья ступень должна будет выдать два импульса: «дожать» до выхода на орбиту ИСЗ, и собственно отлет к Луне. Это прекрасно укладывается в общую картину полета со всеми его фазами и стадиями. Подведем итоги. Если же предположить, что на базе ЖРД первой ступени «Сатурн-1Б» был сделан высотный вариант Н-1, то его удельный импульс видимо был в районе 330 сек. Это привело бы к тому, что масса выводимая на низкую орбиту ИСЗ двумя ступенями снизится до ~72 т; а к Луне мы сможем отправить лишь ~30 т. Причем учтя массу адаптера (~1,2 т) на собственно корабль оставалось бы 28,5 т. Вы меня сейчас спросите – а какая разница? 45 т или ~30 т? Отвечаю – примерно такая же, как прийти на две минуты раньше отхода поезда, или на минуту позже… Вариация времени небольшая, результат печальный – поезд уехал. Известно, что штатная масса орбитального корабля Аполлон ~29 тонн. Но это с условием, что запас топлива на корабле был исходя из расчета торможения комплекса весом ~45 т на орбите ИСЛ (~1000 м/с) и отдельно отлета к Земле (~1000 м/с) пустого корабля весом (спускаемая капсула и СМ) ~11,5 т.

Топливо на обратную дорогу (~5 т) остается неизменным. А вот на первый тормозной импульс его нужно теперь уже меньше (корабль стал в полтора раза легче): всего около ~8 т. Значит, на «лунный» модуль остается порядка:

28,5—11,5—5,0—8,0=~4,0 тонны.

Вот такая реальная оценка. Именно столько весил муляж, который изображал из себя посадочный модуль ЛМ. Почти как в фильме «ДМБ», где солдат «Бомба» изображал из себя матерого кабана Хряка. Так что отчасти мои провокационные расчеты во второй части статьи только показали всю абсурдность ситуации. Ведь только сейчас мы поняли, что никуда, никакая ступень S-IVB не летала. Только ее младшая сестра. И все споры моих оппонентов по поводу эпохального полета «Аполлон-8» (с балластом или без балласта) становятся абсурдными – вся лунная программа летала с балластом. Перефразируя Армстронга «это маленький „кидок“ для чугунной болванки, но большой „кидок“ для всего человечества». Возможно, Нейл Армстронг и входил в состав чугунного «корабля», упавшего 20.07.1969 г на Луну, но факты «против». Можно немного пофантазировать, а как же технически осуществлялся групповой полет к Луне? Логично предположить следующее. Командный модуль вместе с муляжом посадочного модуля ЛМ были запущены по высокоэллиптической орбите в сторону Луны. Вероятно, орбитальный корабль и лунник ЛМ как-то механически были связаны через упрощенный стыковочный узел без герметического лаза-перехода. Например, так было в советском варианте лунного корабля. Сам муляж имел, по крайней мере, радиопередатчик, телекамеру, систему ориентации и двигатель с небольшим запасом топлива. Визуально он должен походить на бесчисленные «макеты» лунного модуля, в производстве коих НАСА преуспело.