Полная версия:

Подземный гул. Роман в новеллах

Василий Оглоблин

Подземный гул. Роман в новеллах

КАМЕРА №13

Тюрьма, что могила: всякому место есть

Смелого ищи в тюрьме.

(народные пословицы)

«Странное существо человек, – думал я, неловко согнувшись на жестком сиденье в темном и душном железном кузове полицейской машины, подпрыгивая на каждой колдобине и больно ударяясь головой о низкую крышу, – как умеет он быстро осваиваться и привыкать к любой, даже, кажется, самой невыносимой обстановке».

Десять минут назад в канцелярии полицейпрезидиума мне объявили, что я, как опасный преступник, перевожусь в каторжную тюрьму. Я воспринял это сообщение совершенно равнодушно, словно речь шла о каком-то пустяке, вроде того, что мне запрещена на сутки прогулка или я лишен за нарушение порядка пищи. В каторжную так в каторжную. Будем привыкать к каторге. В юности я много читал о каторжанах и знал, что каторжанин – это не только Степан Непомнящий Родства или Ванька Ухо, но это и декабристы, и Достоевский, и многие, многие светлые умы и чистые души России. Муки и слезы – это тоже жизнь. Правда, говорят в русском народе, что тюремка не теремок, не потешна, да ведь куда денешься? Не обойдешь свою беду, коль написана на роду. В центральном полицейпрезидиуме, избитый на допросе до полусмерти, я провалялся на железной койке в одиночной камере тридцать одни сутки и давно уже попрощался со своей жизнью, со своим прошлым, со всем, что было мне дорого и близко в моей жизни. А тут – еще оттяжка – каторжная тюрьма.

Через полчаса машина остановилась, открылась дверка.

– Выходи!

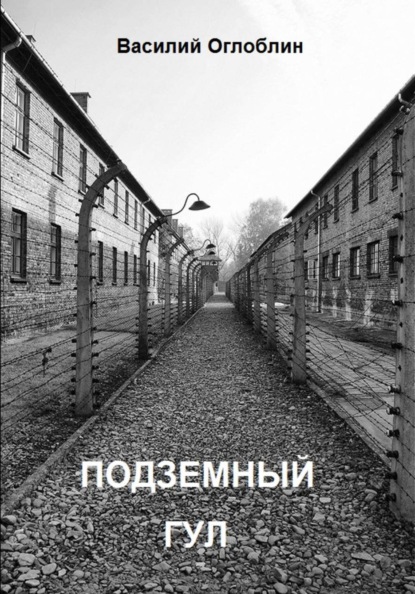

Я выпрыгнул. Огляделся. Серый каменный четырехметровый забор. Колючая проволока. Просторный двор, напоминающий дно высокого колодца. Сторожевые башни по углам и над воротами. Огромные и круглые как совиный глаз прожекторы. На башнях крупнокалиберные пулеметы. А посредине мрачное, давящее землю здание каторжной тюрьмы.

– Сюда! – крикнул полицейский словно собаке.

Тюремный офицер равнодушно повертел в руках квадратную карточку, с которой я прибыл, потом долго и внимательно читал ее, сунул в картотеку, прохрипел, ни разу не взглянул на меня.

– Отто, отведи новичка в камеру номер тринадцать.

И стал внимательно рассматривать свои ногти.

Тюремный надзиратель Отто, угрюмый, двухметрового роста, совершенно лысый пожилой уже человек, положил огромную лапищу мне на плечо, кивком головы показал на двери, и мы затопали по бетонным плитам мрачного грязно-серого и полутемного коридора. Я впереди, грузный Отто – на три шага сзади. Матовые лампы под потолком холодно встречали нас и холодно провожали, бросая вперед, в глубину коридора, длинные темные тени. И казалось, что идет один человек, огромны Отто, а впереди скользит жидкая тень от его тучной фигуры. Дорогу нам несколько раз преграждали массивные, из толстых железных прутьев решетки. Тогда Отто заходил вперед, прикасался указательным пальцем к невидимой кнопке. И тотчас навстречу выходил, гремя связкой длинных ключей, хмурый надзиратель. Все они были похожи на Отто, разве один чуть подолголикей, а другой чуть потолстомордей. Надзиратель со скрежетом поворачивал ключ, гремел засовами и распахивал узкую железную калитку.

– А, Отто, гутен морген1.

– Гутен морген, Курт.

– Неулинг?2

– Я, я, руссише…

– Вас гиб тес неуес?3

Надзиратель медленно остановил жующие табак челюсти, выпялил на меня мутно-водянистые глаза, лениво сплюнул сквозь редкие зубы желтую табачную слюну, и я сразу же вспомнил своего старого друга Карла.

– Вохин?4

– Драйцен.5

– О!

Надзиратель вяло и неопределенно покачал головой и еще раз пощупав меня сонными глазами, пропустил мимо.

– Я, я, драйцен…

Грязный серый коридор опять засасывал нас в мертвую пустоту, а слева и справа немигающими совиными глазами опять глядели настороженно все те же волчки на черных дверях, за которыми слышался неясный, придавленный стенами гул. Потом мы долго поднимались по гулкой железной лестнице с частыми площадками, и чем выше мы поднимались, тем ниже опускалось к нам откуда-то сверху узкое тускло-серое окно с множеством ячеек, застекленных матовыми чешуеобразными стеклами. В одном квадрате несколько чешуин выпало, и я увидел совсем рядом розовый лоскут бледно-синего утреннего неба с медленно плывущим по нему кучерявым облачком, припаленным на окоемах. До меня донесся вкрадчивый, приторно-сладковатый аромат цветущей сирени.

"Солнце всходит, – подумал я и холодок острой печали больно кольнул сердце, – там, за стенами тюрьмы сейчас весна, цветет акация, пылает в веселом небе утренняя заря, восходит солнце, гуляет, резвясь, теплый ветерок, там жизнь, там воля, а я уже больше месяца не видел солнца…"

Отто поймал мой взгляд, теперь мы шли уже рядом, услышал невольно вырвавшийся вздох, огляделся по сторонам, заговорил тихо, вкрадчиво:

– Восходом солнца любуешься? Эх, парень, парень, и зачем тебя мама родила? Понимаешь по-нашему?

Я кивнул утвердительно.

– Сразу понял. Не положено мне с вами разговаривать. Ферботен. Ну да тут никто не услышит. В тринадцатую веду тебя, парень.

– Знаю. Уже слышал.

– Самая страшная камера в тюрьме. Битком набита смертниками, политическими. Каждую ночь оттуда уводят в подвал, в бункер. Понимаешь?

– Понимаю. На казнь?

– Вот, вот. Всех, сидящих в камере, ждет одно – смерть. Правда, иногда и отправляют в другие каторжные тюрьмы и концлагеря, чаще всего в Бухенвальд. Слыхал о таком?

– Нет.

– В добрые, старые времена смертники в одиночках сидели, а теперь их столько, что в общих камерах мест не хватает. Даже дезертиров и тех к нам суют. Ну, и времена настали: в тюрьмах сидит больше людей, чем на свободе шляется. Боишься смерти?

– Все живое боится смерти. Это – закон природы.

– Вот, вот. Кто говорит, что не боится смерти, тот лжет себе и другим. Смерти все боятся. Только умирают по-разному: одни – гордо, другие как последняя тряпка.

– У вас есть сердце, сказал я тихо, – почему вы тут?

– B тюрьме? – надзиратель поморщился, – тюрьма, хе, она теперь везде тюрьма.

– А, кто в этом виноват?

– Этого я не знаю…

Долго молчали. Шли тихо. Отто озирался по сторонам, бросая на меня короткие жалостливые взгляды.

– Там, за ними, – он указал кивком головы на стены, – она, жизнь наша нынешняя, больше тюрьма, чем тут. Каждому маленькому человеку нужен в жизни свой маленький кусочек, тут он так же мал и горек, но не так солен, как там, на воле. За этими каменными стенами легче спрятаться от страшной жизни.

– Но ведь прятаться от жизни нельзя. Если все станут прятаться…

– Может быть и нельзя, но это не мой удел, это удел сильных, смелых, а я слаб. Не телом. Худеньким и слабеньким меня не назовешь, духом слаб. Вот те, в тринадцатой, не прятались, и ты, парень, видно, тоже не прятался, потому и веду вот…Ты, видать, ученый?

– Какой там ученый в мои-то годы?

– Ну, учился.

– Да, начинал учиться да война помешала

– Она всем в чем-нибудь да помешала…

Сказав это, Отто опять поморщился, остановился около железной двери, минуту помедлил, вставил в замочную скважину ключ, дважды повернул его. Открыв камеру, Отто мгновение постоял на пороге, заслонив широкой спиной всю дверь, потом отступил шаг назад, толкнул меня легонько в плечо, сказал тихо:

– Иди.

Я шагнул в кислый полумрак, с трудом поставил одну ногу, поджал как аист на страженье вторую и замер. К спине прикоснулось тяжелое, горячее, я понял, что это закрылись двери.

Сначала я ничего не мог различить в густой влажной темени. Но глаза постепенно нащупали две крохотные лампочки, потом я различил низко нависшие своды потолка. Внизу стоял густой тревожный гул. Прошли еще минуты. Гул стал утихать. Четко проявились низкие стены, залоснились голые спины, тускло засверкали бритые наполовину черепа. Я с любопытством и ужасом стал всматриваться в грязно-серые, отливающие тусклым глянцем худые скуластые лица обитателей камеры. Люди лежали, сидели, стояли, ползали. Было их много. Камера напоминала навозную кучу, наполненную жуками или червями. Гул постепенно утих. Не менее сотни голов повернулись в мою сторону.

Камера имела полуовальную форму. К стенам по всей окружности были приплюснуты узкие металлические койки. Подъем по-видимому уже был, и койки словно вагонные полки были откинуты к стенкам. В передней стене под потолком жидко цедили свет два похожих на глубокие тоннели окна. Слева и справа во всю длину камеры стояли четырехэтажные нары. Проход между нарами был тесно забит людьми. В наступившей тишине словно колокол прогудел густой хриплый бас.

– Вас ист лос?6

Я успел повидать много разных немцев: самоуверенных и гордых, жестоких и жалких, тупых и бессердечных. Но то были немцы войны. Двадцать второго июня сорок первого года, в полдень, я увидел первого убитого эсэсовпа. Это был молодой, желтоволосый, с красивым лицом водитель бронетранспортера. Он уронил свою золотую голову на рычаги управления, его левая рука с кольцом на безымянном пальце застыла на ручке дверки кабины, правая была брошена вперед, Теплый русский июньский ветерок взъерошивал его светлые волосы и шаловливо перелистывал парижский иллюстрированный журнал с обнаженными женщинами, что лежал рядом с ним. Он успел повоевать только несколько часов. В полдень же я увидел первого живого фашиста. Эсэсовца. Штурмбанфюрера. Теперь-то я разбираюсь в их погонах и кубиках. Тогда звания не знал, видел только, что это не рядовой, а офицер, и офипер крупный. Этот оказался командиром большого механизированного десанта, полностью уничтоженного нашей воздушно-десантной бригадой под Пуховичами. Этот был нагл. Этот был высокомерен. На допросе, он распинался о том, что ему просто не повезло, что так несчастливо сложилась его военная судьба, но они непобедимы, что… Но я-то видел своими глазами все детали его пленения. Выбежав из горящего легкого танка, подбитого нашими маленькими, но шустрыми сорокапятками, щелкающими их бронетехнику как грецкие орехи, он с четырьмя своими солдатами скрылся в клуне. Солдаты по-видимому под дулом его парабеллума отстреливались до последнего патрона, а когда все пали, он, представитель высшей военной элиты фюрера вышел из сарая, бросил к нашим ногам автомат, отстегнул с пояса и бросил под ноги мне парабеллум и высоко поднял руки. Поднял. Бледные, холеные, дрожащие, с длинными, тщательно подпиленными ногтями на пальцах. Руки аристократа, руки, никогда не знавшие мозолей. Его жизнь была ему дороже жизней своих "непобедимых" солдат, оболваненных простых парней. Это было в первый день войны. После этого я видел их много, самых разных. Узнал я и немецкого шахтера Карла, а вскоре столкнулся с изысканной тупой жестокостью в полиции. Тут же, в камере номер тринадцать, номер тоже был были совсем другие немцы, немцы одной выбран не зря "чертова дюжина" со мной судьбы, побратимы, можно сказать. Как поставить себя с ними? И я сказал просто как старым приятелям.

– Ну, здравствуйте, ребята, принимайте в свою артель, вместе жить будем…

– Хе, жить. Тут долго не живут, – ответил чей-то сиплый, надтреснутый голос из толпы. Лица, сказавшего эти слова, я не разглядел, они донеслись откуда-то из средины, из хаотического нагромождения тел.

– Сколько богом отпущено, столько и поживем, – сказал я уже по-русски. – У нас, на Руси так говорят.

Камера словно онемела. Все разинули рты. Смотрели на меня как на привидение. Слева от меня, откинувшись широкой спиной к параше, сидел тучный дряблый человек. Странная мешковатая одежда была изодрана в клочья и из-под рванья, как первые проталины ранней весной, выглядывало грязно-бурое пузырями вздувшееся тело. По одежде я сразу же безошибочно определил, что это священнослужитель, пастор и удивился этому.

В безумных глазах метались лихорадочные вспышки, руки делали быстрые вращательные движения, словно спининг закручивали. Человек посмотрел на меня пылающим взглядом, съежился и крикнул, разбрызгивая слюну.

– Проклят будь, Ирод!

От такого приветствия я весь сжался. По спине пробежали холодные мурашки. Но из правого угла донесся все тот же хриплый бас невидимого человека.

– Молчун, иди разберись, кто это и что он сказал.

Из угла, ловко переступая через лежащих, приближался странный человек. Резко закинутая вверх голова, казалось, выходила прямо из туловища, шеи у человека не было, пальцы опущенных рук почти касались пола. шел он сильно подавшись туловищем вперед, а неестественно длинные руки, большой низко посаженный рот и маленькие приклеенные к голове ушки придавали ему сходство с орангутаном. Человек подошел вплотную, присел на корточки. потеснив безумного, сложил в ногах обручем длинные руки, с минуту смотрел на меня изучающе. Глаза показались мне печальными и добрыми.

– Что ты сказал? – спросил он по-немецки.

– Сказал: здравствуйте, ребята, принимайте в свою артель, – ответил я

по-русски.

– Ты русский?

Я кивнул.

– Макс, он говорит по-русски. Это русский.

– Один момент, Молчун, один момент.

– А, ну, раздайтесь! – размотал длинные руки человек по имени Молчун. – Присядь, камрад.

Из правого угла подошел рослый и плечистый человек с грубым, словно из камня высеченным лицом, небритая половина крупной головы тускло отсвечивала густой сединой. Усталые бледно-голубые глаза смотрели на меня пристально. Густые седые брови слегка подрагивали. Во всем его облике, в спокойном и твердом голосе, в чуть сутуловатой фигуре чувствовались твердость и непокорная сила. К моему изумлению он заговорил со мной на чистом русском языке с приятным московским выговором.

– Камрад русский?

– Да, русский, – ответил я.

– Значит, дело идет стремительно к концу, если начали пополнять наши ряды русские. Ты ведь пленный?

– Да, пленный.

– Да, это очень знаменательно, пленных русских сажают в каторжные тюрьмы. А что это значит? А это означает то, что на фронте фашистам крепко наступили на хвост, и они боятся русских в своем тылу, прячут за решетку.

Он произнес эту длинную фразу быстро, взволнованно, обращаясь не ко мне, а к камере.

– Вы хорошо знаете русский? – изумился я.

– Такие вот пироги. Знаю. Великолепно знаю. Я долго жил в Москве. А вы не из Москвы?

– Нет. Я сибиряк. Из Зауралья. Есть такой город Курган.

– Слышал. Курган, Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, Иркутск. Декабристы. Откуда же к нам, в эту бетонную братскую могилу?

– Из полицайпрезидиума.

– Долго сидели там?

– Месяц. В одиночке.

– После побега?

– Да.

В глазах человека вспыхнуло нескрываемое любопытство.

– А, до этого воевал?

– Довелось.

– В полиции били?

– Били. На допросе. Сильно. По-зверски. Очнулся в бетонном мешке. Ждал смерти. Да пока еще бог миловал. К вам вот пожаловал.

Человек быстро и громко перевел товарищам весь наш разговор. Я улыбнулся.

– Мы можем говорить по-немецки. Я говорю довольно сносно. Понять можно. Изучал в школе, в институте, в армии. Я – парашютист-десантник.

– Десантник?

– Да, был.

Камера словно в рот воды набрала. Только молчун, который по-прежнему сидел у меня в ногах, монотонно раскачивался взад-вперед, да безумный беспокойно сучил руками. Незнакомец положил мне на плечи обе руки и сказал просто.

– Меня зовут Макс. А тебя?

– Иван.

– О, рус Иван!

Макс что-то хотел сказать мне, но в это время загремели за дверью, лязгнул запор, зычный голос прокричал:

– Ахтунг! Ахтунг! Аллес цум…

Все порывисто сорвались со своих мест и замерли, вытянувшись по стойке "смирно". Последнего слова команды из-за шума я не расслышал.

– Утренняя поверка, – объяснил Макс

Обитатели камеры быстро выстроились в четыре правильных шеренги, две справа по проходу, две слева. Вбежал сухопарый тюремный офицер, щеголеватый, с бледным испитым лицом, с блокнотом в левой и с дубинкой в правой руке, начал быстро тыкать в пары, выкрикивая:

– Зибен, ахт, нойн7…

Пересчитав всех, офицер заглянул в блокнот, вопросительно посмотрел на Отто.

– Нох айн манн?8

Отто показал на нары, где в беспамятстве метался больной.

– Айн манн кранк?9

Надзиратель Отто выкрикнул:

– Яволь!10

Офицер поперхнулся длинным ругательством, расчистил дубинкой строй, посмотрел на больного, дотрагиваясь кончиком дубинки до его острого носа, опять выругался, попробовал резкими шлепающими ударами привести заключенного в чувство, но убедившись, что тот и на удары не реагирует, пнул больного носком сапога и побежал к выходу. Пока офицер сплюнул, был занят больным, Отто внимательно осматривал шеренги. Я понял, что он ищет меня. Наши взгляды встретились. На хмуром лице Отто появилась бледная тень улыбки. Мне показалось, что он даже кивнул мне подбадривающе. Камера закрылась. И только когда щелкнул ключ в замочной скважине, люди зашевелились.

– Ну как? Понравилось? Тут, камрад, тоже бьют и довольно часто, – Макс взял меня за руку, – зови меня на "ты", так заведено в тюрьмах и лагерях, и просто – Макс, мне кажется, что мы будем друзьями.

Сказав это, он увлек меня внутрь камеры. Заключенные потеснились, образуя узкий проход, и мы с Максом прошли в правый угол. Молчун шел впереди. Макс оттянул от стены железную койку.

– Садись, камрад, тут спать будешь. Это мое место, и я уступаю его русскому брату. Я за одиннадцать лет привык, понежусь и на полу, – его тяжелые руки опять ласково легли на мои плечи, – я, дорогой мой брат, посажен в марте тридцать третьего и за это время побывал и в полицейпрезидиумах, и в Моабите, и в Ганноверской тюрьме, и в Лихтенбурге. Где я только не был. Как-нибудь кое-что расскажу тебе, а теперь садись вот на арестантскую койку и рассказывай. Все рассказывай. Мы тут кое-что знаем, но не все. А хочется знать все. Про Сталинград рассказывай.

– В Сталинграде я не был. Я в это время был уже в плену и здесь, в Германии.

– Жаль, жаль. Сталина видел? Я с Лениным встречался несколько раз, а вот Сталина почему-то не встречал ни разу…

– Видел. Один раз. И то издалека. На параде. Седьмого ноября сорок первого.

– Ты был участником этого парада?

– Да.

– Да. Парад на Красной площади. Фашисты в бинокли изучают Москву, а на Красной площади идет парад. Это произвело на всех друзей России потрясающее впечатление. Это – великая политика. И с парада в бой?

– Да, сразу же с парада в бой.

– Громить фашистов?

– Да, громить фашистов и умирать за Отечество, за Москву…

– Камрад, это потрясающе. Тогда, в декабре сорок первого я окончательно и твердо убедился в том, что фашисты на земле будут истреблены, диктатура маньяка Гитлера рухнет как карточный домик. Так, кажется, говорят по-русски: карточный домик. Точно и метко. Именно домик и именно карточный.

В камере стало тихо. Все стеснились в правом углу. В ногах у меня, сложив обручем руки, слегка покачивался Молчун. Его тесно посаженные глаза по-обезьяньи следили за каждым моим движением, тонкие сухие губы большого рта были плотно сжаты, выпуклые челюсти время от времени двигались словно он тщательно пережевывал каждое сказанное мною и Максом слово. И вдруг тишину камеры оглушил громовой раскатистый голос.

– Ироды! Душегубы! Полночный час пробил! Кара господня да снизойдет на вас! К диаволу! К диаволу! Трепещите! Страшной будет расплата! Идет. идет, ироды, возмездие. Ниспровергнет вас господь во гневе своем и ярости своей как Адму и Севоиму. И земля под вашими ногами превратится в Акелдаму…

Уже знакомый мне тучный человек колотил двумя стиснутыми кулаками в дверь, посылая проклятия и кару господню тюремщикам. Надзиратель отодвинул заслонку волчка, пригрозил.

– Бить буду…

– Загорится страшным пламенем земля под вашими ногами, небо разверзнется и вспыхнет над головой, ироды рода человеческого. Трепещите! И будет всем вам великая скорбь, солнце померкнет для вас, и луна не даст вам света своего, и звезды спадут на вас с неба, праздники ваши обратятся в скорбь, и все увеселения ваши в плач, и будет великий ужас и скрежет зубовный. В геенне огненной гореть вам, ироды…

– Это – пастор, – пояснил Макс, били его очень, и он сдал, не в уме теперь. С церковной кафедры в пасху всенародно проклял Гитлера. Так каждый день проклинает иродов. Сначала били. Теперь не обращают внимания. Молчун, пойди успокой пастора. Ироды получат и без его проклятий. Рассказывай, камрад.

Но я не успел открыть рта, как снова раскрылись двери и раздалась команда:

– Ахтунг! Ахтунг!

В камеру вбежали надзиратели с дубинками, начали поспешно выгонять всех в коридор. Не прошло и минуты как камера опустела. Людей выстроили в одну шеренгу в коридоре и приказали раздеться догола.

– Обыск, – шепнул мне Макс, стоявший справа от меня, – или по-ихнему – прочесывание. Перевернут все вверх дном в камере, а потом в одежде начнут искать. Так почти каждый день. Специально разработанная система изматывания людей.

В сырой и прохладный коридор из раскрытых дверей камеры повалили словно из предбанника клубы пара. Теперь, в тусклом свете, льющемся из лампочек под потолком, я разглядел своих новых товарищей. Рыхлое тело пастора было сплошь изуродовано побоями, жуткие гноящиеся шрамы покрывали его грудь и спину. Макс, казалось, весь состоял из сухожилий, а Молчун – из тугих каменных мускулов. Коридор сразу же наполнился удушливыми запахами грязных человеческих тел, разлагающихся тканей, пропитанной потом и нечистотами давно не стиравшейся одежды и еще какими-то острыми, кислыми и плесневелыми запахами тюрьмы и гниения. А в зарешеченное окно коридора осторожно заглядывало сомлевшее от зноя бледно-голубое небо, невнятно и смутно доносились отголоски чужой, далекой и уже непонятной "вольной" жизни, приглушенные расстоянием шумы и вздохи большого города.

Люди стояли, понуро опустив головы и зло посматривая в сторону камеры, где что-то стучало, гремело и шлепалось. Стоявший рядом со мной щуплый и тощий немец, почти ребенок, шевелил большими пальцами ног и, низко опустив голову, наблюдал за ними. Я ненароком взглянул на его одежду и удивился: в ногах у парнишки лежал офицерский мундир с нашивкой за ранение.

"Дезертировал с фронта, – догадался я, – не захотел воевать против нас, умный, видимо, парень, а может быть сын рабочего, коммуниста…"

И пристально посмотрел на парня. Было ему лет девятнадцать, а может быть и того меньше. Худые жилистые руки, подернутые мошком золотистых волос, впалая грудь, длинная шея с остро выпирающим кадыком, глаза бесцветные, равнодушные, на бледном лице, густо усыпанном золотистыми веснушками, блуждает еле уловимая неопределенная улыбка.

"Как странно бывает в жизни, – подумал я, посматривая на его испитое лицо, мы воевали друг против друга, могли бы сойтись в рукопашной где-нибудь под Дягилевым, на берегу кочковатого болотца и рвать один другому глотку, чтобы прорваться к лесочку, в кустики, а теперь сидим в одной камере каторжной тюрьмы, стоим вот рядом голые и ждем, пока сделают обыск в нашей одежде, у него офицерский мундир вермахта, а у меня полосатая форма заключенного, каторжника. Ему пожалели выдать такую форму, сейчас во всем экономия, все равно скоро умирать, пусть уж донашивает свой мундир с нашивкой за ранение, забыли сорвать вместе с погонами. Странно. И ничего странного нет. Я ненавижу фашизм, и он ненавидит фашизм, и потому мы вместе. У нас теперь одна судьба…"

Стояли долго. Меня неодолимо клонило в сон. По-видимому, в одиночной камере, не зная, когда бывает день, когда ночь, я спал в это время. Ресницы бессильно слипались, я ронял голову, но тут же вздрагивал, переминался с ноги на ногу и опять клевал носом. Часа через два надзиратели вывалили из камеры и накинулись на одежду. Прощупывали, вспарывали, рвали. Что они искали, мне было совсем непонятно. Что могло быть в штанах и полосатых куртках у этих людей, наглухо изолированных от внешнего мира? Но как я вскоре убедился, могло быть и немало. У соседа-дезертира тюремщик нащупал зашитый в подкладке кителя твердый предмет. Вскинул на побледневшего юношу угрожающие глаза.

– Васен?11

Острый нож сделал полукруг и к ногам тюремщика упал, тоненько звякнув, круглый миниатюрный золотой медальон на тонкой как паутинка цепочке.

– Когда на фронт уезжал… мама… на шею....

– Ферботен!12

Надзиратель поднял медальон, повертел его в грязных руках, снова закричал.

– Идиот!

– Мама подарила, когда на фронт…

– Руэ13, меньш!

Надзиратель тычком ударил бывшего офицера фюрера по лицу, юноша пошатнулся, но на ногах устоял. Я услышал, как нервно и часто задрожали его острые локти, в глазах вспыхнул гневный огонь, но мгновенно погас: одно слово возражения, возмущения или негодования означало смерть. А тюремщик, отправив золотой медальон в карман, уже перебирал привычными механическими движениями рыжих лап мою куртку, словно на стиральной доске стирал, исподлобья и зло поглядывая по сторонам. В моей куртке, только что полученной в вашенрае, разумеется, ничего не было. Я представил на его месте другого, надзирателя – Отто и подумал о том, что Отто, вероятно, не поступил бы так жестоко и бесчеловечно. Отто человек. А я в последнее время все чаще и чаще стал убеждаться в том, как мало вокруг людей и как много жестоких и тупых животных в облике человеческом, даже не животных, а хищных зверей.