Полная версия:

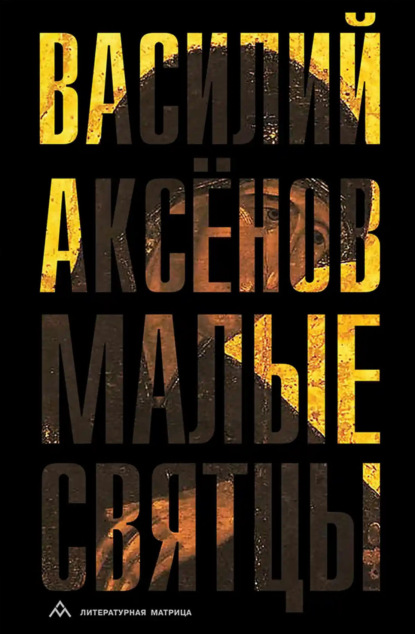

Малые святцы

Совпадение ситуаций – и, надо сказать, только таких, которые заканчивались трагически, обычно чьей-то смертью; чтобы смешное и весёлое что-то из моих рассказов повторилось после в жизни, такого не было ещё – ситуаций, обозначенных и обыгранных мною сначала в моих опусах при помощи, как мне казалось, только моего воображения, без постороннего вмешательства, с событиями, совершающимися затем в реальном мире, имело место лишь тогда – жаль, что я понял это с опозданием, – когда, вводя в повествование героев, я не менял ни их имён, ни их фамилий настоящих; с как бы замаскированными сразу персонажами, пусть даже и заимствованными мной из хорошо знакомой мне действительности, но прикрытыми чужими именами, как кожею козлят, подобного не происходило. Умом бессилен это как-то объяснить я, не сумею; наитием решаю, что самым верным для меня тут будет – помолиться, помолиться, как получится, – за себя, злу, хоть и неосознанно, но, может быть, потворствующего, а заодно и за своих героев, даже и выдуманных, прототипов в сущем не имеющих, в душе моей, как в общежитии, пообитавших. И:

– Господи, – вдруг проговариваю непривычно, – Иисусе Христе… Сыне Божий… помилуй мя… грешного… – и ничего вроде – проговорилось.

Как я себя чувствовал, когда узнавал, а узнавал об этом я всегда внезапно, как подкарауленный, об очередном случае воплощения в жизни одного из моих вымыслов с нерадостным исходом? Да так, примерно, – подобие, конечно, слабое, – как будто получил ты неожиданно удар под дыхло, или как тогда, когда после шальной ночной попойки просыпаешься ты назавтра и начинаешь, рефлектируя, одно за другим, будто из норы лисят позвягивающих, вытягивать из затуманенной похмельем памяти то, что ты выделывал вчера – ходил, перед самим собой кобенясь или выпендриваясь перед девочкой, по карнизу, спускался по водосточной трубе с крыши шестиэтажного дома, прыгал с моста в Неву и многое другое, равное по безобразию, припоминаешь, ёжась от стыда, эти подвиги и, с леденящим душу ужасом, зарекаешься такого впредь не вытворять, зарекаешься и благодаришь Бога за то, что сохранил тебя, недостойного, помиловал, червя худоумого, – так, приблизительно, или: как будто заприметил мельком уголками глаз сакраментально недозволенное, – и так, возможно. Ладно хоть то, теперь вот думаю, что старимся со днями мы: умеряет в нас старость задор жеребячий, обращая сердце на иное, ещё при этом из ума совсем не выжить бы.

После того рассказа злоименного, после той, вернее, злополучной пятницы тринадцатого августа восемьдесят какого-то, не помню точно, года, в прохладное, ясное утро которой застрелился на красивом Монастырском озере, что неподалёку от Ялани, в брусничном бору, случайно или нет, никто пока так и не выяснил, вряд ли кто когда теперь уже и выяснит, но мне-то мнится, что непреднамеренно, Северный Михаил Трофимович, переживший сначала фашистский плен, а следом, словно переданный и принятый из рук в руки, как палочка, по эстафете, и отечественный лагерь, тоже там, возле Ялани, километрах в пяти от неё, в бору сосновом и брусничном тоже, я больше года не писал – не накрапал тогда ни предложения – не то что от буквы, но и от знака препинания с души воротило какое-то время, – не считая редких, коротеньких писем родителям, в которых сообщал им, что жив покуда и здоров, о том же и у них справлялся и желал им того же, а также той блудокаракульщины, которой приходилось заниматься мне в ту пору на работе в одном из исторических музеев. Провоцировал ли я эти неладные события, изображая их прежде литературно, предвидел ли их каким-то – непостижимым в нормальном, не взбудораженном словесным вихрем на бумаге, состоянии – образом, когда от длительной бессонницы и неуёмного курения, запиваемого только крепким чаем, мысли приобретают силу оракула, или же было это тем, что священник Павел Флоренский называл галлюцинацией о будущем, так или иначе, в любом случае не нахожу себе успокоения, хотя страшнее, полагаю, всё же первое: ведь коли так оно, то явно тот, которого добрые люди именовать вслух отказываются, подначивает тебя и подспудно внушает тебе ход развития сюжета – а ты-то думаешь, гордец самонадеянный! – но и второе – тот бы и краше, да рот, как говорится, в каше – что тут страшнее, то или это, когда и то и другое, как заподозрить можно, от лукавого? Ходил я, неведением отуманенный, и во Князь-Владимирский собор, бывал я там и раньше, конечно, когда душою шибко омрачался, впадая в тяжкий грех уныния, а после и по этому конкретно поводу, стоял с вопросом пред иконой Божьей Матери и, покидая храм, зарок даже давал, что сочинительством не стану больше баловаться. Но – обещался кто-то там не лезть куда-то… – всё же пишу, и эти строки – в обличение. Однако с именами я теперь уже не так беспечно обращаюсь. И тем не менее: помилуй меня, Боже. Верую – Господи, помоги моему неверию; не две ли птицы продаются за ассарий, и хоть одна из сих упала на землю без воли Отца?.. и не гораздо ли мы лучше многих малых птиц?.. – и верю, что, хоть и несть пластыря приложити, не множу в мире зла, сознательно по крайней мере, своею скромной писаниной, и что рукой моей – рукой, по выражению блаженного Феодорита, колесницей слова, не тот – кромешный – управляет, чтобы себя развлечь в кромешной скуке, и что не виноват я в чьей-то смерти, даже и невольно, слаганьем букв… верю я и… всё же надеюсь, что не по чьему-то лихому произволу, а по щедрому замыслу Твоему, Господи, человеку назначено творчество, – ибо по образу же Своему, – и мне, убогому, такое выдалось вот, – а потому оно предполагает и какое ни на есть предвидение, – вот и моё, немощное и периферийное, – не бесовское же, тешу себя надеждой, наваждение, – умолк иначе бы, писать бы перестал.

И вспомнилось ещё мне выражение латинское: Fortis imaginatio generat casum – сильное воображение порождает событие.

Наломал я на голик и на помело берёзовых и кедровых веток. Вернулся домой.

Завечерело. День-то северный – короткий.

Управились мы с мамой по хозяйству, вошли вместе в дом. Раздеваюсь я и слышу, топает отец в столовую.

– Мы сёдни ужинать-то будем, нет ли? – на ходу спрашивает раздражённо.

– Дай хоть раздеться-то, – говорит мама.

– Раздевайся, – говорит отец. – Не даю тебе, ли чё ли.

Поужинали картошкой в мундире с селёдкой, купленной у Чупа-Чупса. Чаем завершили.

– Ты бы не чай, а молоко вон лучше выпил, – говорит мне мама.

– Не люблю парное, после выпью.

– Ну, в холодильнике возьмёшь… Пока туда его поставлю.

Затопил я камин. Подсели к нему отец и мама. Отец так сидит, а мама с вязанием.

Я завалился на диван, открыл «Волхва», по одной и той же строчке глазами елозю, а в смысл её никак не вникну – блудят мои мысли, как бродяжки.

– Почитай-ка мне, пока я спать-то не ушла, – говорит мама.

Взял я Евангелие, прочитал главу:

«Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских…

…………………………

Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём».

Отложил я Евангелие.

Лежу.

Молчим.

Начинаю уже дремать. Слышу:

– Отец любит Сына, – произносит мама. И говорит: – Ну, ладно, спать пошла, а вы тут как хотите… И за камином-то присматривайте. Да и трубу-то не забудь закрыть, Олег, а то всё выстынет… к утру-то мы тут околеем.

Ушла мама к себе. Молится.

– А кто такие эти фарисеи? – спрашивает отец.

– Секта в Древней Иудее, – говорю. – Толковали Закон и строго выполняли каждую Его букву.

– Попы, значит, – говорит отец. – Понятно.

Сказал так, поднялся со стула и ушёл к себе.

Я задремал.

4

19 января. Воскресение.

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»

«Оставь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».

И принял Иисус Христос от Иоанна Предтечи крещение в водах Иордана. Когда Христос выходил из воды, небо отверзлось и на Него сошёл Дух Святой в обличии голубя.

Отец во гласе: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».

Был сегодня в Елисейске крестный ход на Ислень для освящения воды в Иорданях. А в храмах оно было накануне. Освящались дома и живущие в них прихожане.

Водокрещи.

Небо перед утреней открылось, и кто успел, тот загадал желание.

В Ялани тихо и бездейственно. Сизый дымок из труб печных лишь курится лениво. Ельник вокруг Ялани без прогалин – тыном добротным будто огорожена Ялань, но от какого вот врага? – от ветра только. Возле церковных стен не бегают даже собаки – снег там рыхлый и глубокий – не пролезть им, не пробраться; около магазина сворой, то и дело ссорясь, крутятся – у собак там место, видно, лобное.

– Урожай хороший нонче будет, – говорит мама, выходя из кухни и кладя на стол в столовой ложки. – Так по зиме и по всему должно быть… Снег с утра идёт вон хлопьями… Валит и валит, не стихая. Ну и ночь-то накануне была звёздная… Вы с молоком, а я без чаю не могу уж… Приучил, – говорит она, имея в виду меня. – Пристрастилась. – Ушла опять на кухню, возвращается оттуда с кружкой кипятка и чайником заварочным, китайским, в красных розах. «Чайник какой-то никудышный – чай по носику течёт, а не бежит из носика струёй, как полагается. Кто-то и сделал же, какой-то пахорукий», – говорит мама про чайник и про его создателя.

– На чё только, на кого ли… урожай-то… разве что на покойников, дак это может, в чём уж в чём, а в этом-то без промаху обычно: напророчишь – так и будет, – говорит отец, пальцами левой руки ощупывая осторожно, как будто пробуя края её на острие, поставленную перед ним чашку с томлёной в русской печи гречневой кашей, а пальцами правой – отыскивая на столе свою ложку. – Мало когда чё совпадат, лето по зиме редко когда получается, а и совпадёт в чём, дак оно так, поди, случайно, а ты и веришь всему этому. Я и по дням уже записывал, хотел январь сравнить с июлем… не совпадат… Своя управа.

– Ложка-то эвон, сразу у тарелки… Об этом знают, а не верят… Так по приметам. Старики всё раньше наблюдали, – говорит мама. – Юбку хотела сесть себе дошить, да уж не буду – праздник сёдни… грех работать. И ты, – говорит она мне, – во дворе не убирай пока, а завтра… Не так уж много там и накопилось.

– Завтра, так завтра, – соглашаюсь. И говорю: – Давно не ел я такой гречки.

– Нравится?

– Да, – говорю. – На молоке её томила?

– Ну, хорошо, и на здоровье. На молоке, – говорит мама. – Ешь. Там, в горшке-то, ещё много. И отец её вон любит. Часто, когда одни, ему готовлю.

– Выдумали чё-то, – говорит отец. – Работать грех, а праздновать не грех.

– Выдумали, – говорит мама. – Ничё не выдумали, а закон.

– Закон, баба, тоже кто-то придумыват и пишет. Такой же умный, может, как и ты.

– Тут-то повелено, мужик, а не придумано… Тятенька вот наш. В Троицу. Собрался, на коне верхом на пасеку подался. Из деревни ещё не выехал, а встречь ему крёсна моя идёт. Как на притчу. Ты куда, говорит, Димитрий Истихорыч, направился, уж не на пасеку ли? На пасеку, отвечает ей тятенька. Да уж не ездил бы, кум, говорит ему крёсна. А чё, дескать, такое? – спрашивает тятенька. Да, отвечает ему крёсна, праздник ведь большой. Ну, говорит ей тятенька, не больше, мол, тебя, кума. И понукнул коня дальше. В лес только въехал, конь там чего-то испугался и понёс. Глаз ему, тятеньке, и выхлестнуло тут же – веточкой стегнуло. Вот и кривой был почему.

– Тут и закона, думаю, не надо никакого, – говорит отец. – Так уж оно совпало просто. Мало ли… Ты в кашу соли добавляла?

– Да не в другой же какой день, а как раз в этот почему-то… Добавляла. Не солёна?.. Это тебе не спотыкнуться – упал, поднялся и забыл, – не палец чиркнуть ножичком маленько, а глаза всё ж таки лишиться… не ресницы.

– Да по мне дак не солёна, ну уж ладно.

– Соль-то чё, вон на столе.

– Идёт кто-то, – говорю я.

– Где? – спрашивает мама.

– Ворота хлопнули, – отвечаю.

Сидим. Слушаем.

В дверь вскоре постучали.

– Входите, – говорит мама. – Не заперто.

Ворвалась в дом околевшая будто сильно в сенцах изморозь, седой собакой прямиком под стол метнулась сразу, обдала нам ноги холодом и растворилась, словно её и не бывало. Следом за ней порог переступила и другая гостья – Анна Григорьевна Билибина, фельдшерица яланская. За глаза – Медичка или Аннушка. Свекровь её, Аграфену Егоровну, зовут Билибихой, но та на улицу уже и не выходит – ветхая. Да и больная: как клёш её запрошлым летом укусил, так и слегла. Дерьгат теперь её и клонит. Ту я давно уже не видел.

Поздоровалась Анна Григорьевна. Заулыбалась ровными и белыми зубами. Лет пятидесяти. Миловидная. В маленьких чёрных валенках, в коричневой дублёнке. «В ладных катанках и в буром полушубке», – так бы сказал отец, если бы видел. В шапке собольей. Как боярыня.

«Лиса Патрикеевна, – говорит про неё отец. – Настояшшая. Хвост распушила, завиляла им, как помелом, перед тобой, дак знай, понадобилось чё-то от тебя ей… И слова просто так не скажет – с какой-то целью».

«Ну, нам с тобой, к примеру, ничё худого она ещё пока не делала, – отвечает ему на это мама. – А забегат ещё вон и проведует».

«Да чё, что не делала, – говорит отец. – Всё равно хитрая… Лихва да лесть отяпе в честь. А проведует, дак у неё обязанность такая, ей за это, поди, платят».

«Может, и платят, платят как не платят, да не ко всем же вот она заходит… Хитрая-то хитрая, конечно, – соглашается и мама. – Чего-чего, а этого-то у неё уж не отымешь. Ну а иной простой, да хуже хитрого».

– Ох, как тепло у вас, уютно, – говорит Анна Григорьевна.

– Да печка русская с утра топилась, – говорит мама, будто оправдывается, – и натопилось… Это какими ж к нам судьбами?

Анна Григорьевна приезжая, по матери цыганка, по отцу даурская казачка, попала сюда по распределению после окончания медицинского училища в Исленьске. Вышла замуж тут за местного парня, родного племянника Василия Серафимовича Плетикова, Колю Билибина. У них трое взрослых уже детей, сын и две дочери, и все они учительствуют в разных школах в Елисейске, иногда съезжаются к родителям на выходные. Сын быковатый, а дочери кичливые, с односельчанами не здороваются, проходят мимо них, носом бороздя по небу, а совестью – по земле, – для простосердечных и общительных яланцев это дико. Сидят они, Билибины, в доме всегда, и днём и ночью, на заложке – чудно это для яланцев, которые, куда-то уходя, иной раз избу не закроют на замок. По ограде у Билибиных, гремя, как каторжник кандалами, цепью, мотается свирепая, как ордынец, овчарка – сунься, не разорвёт, но уж мотню располосует, это точно. Зовут их, Билибиных, в Ялани бирюками и говорят о них так: для себя только живут, мол, люди, нерадушные, гонористые.

– У соседей была ваших, – говорит Анна Григорьевна. – Оказалась в этом околотке, так уж и к вам решила заскочить.

– Ну и слава Богу, – говорит мама. – Давно уж не заглядывала. Проходи, садись… эвот на стул. А чё там, – спрашивает, – у соседей-то?

Прошла Анна Григорьевна неторопно, интеллигентно присела на предложенный ей мамой стул, полы дублёнки на коленях поправила несуетливо. Улыбается светло нам всем по очереди – и мне, и маме, и отцу – будто узреет тот её улыбку, ну и – печке, коли уж речь и той коснулась.

– Да Катерину еле отходила… Луша-немуша за мной прибежала, намаячила в окно мне… Зашла зачем-то к ним и видит, что той плохо, – говорит Анна Григорьевна. – Толя спит, и не разбудишь… А я пришла, у Катерины уж и губы посинели.

– О, Господи… Это никак опять с похмелья? – говорит мама, качая головой.

– Ну а с чего ж ещё, тётка Елена? – говорит Анна Григорьевна. – Они же вечно, если не пьяные, увидишь где их, то с похмелья. Если не видишь, значит – пьют.

– Так и умрёт когда-нибудь, вот глупая… Ну и Катюня. Да умереть-то разве долго.

– Укол поставила, успела.

– Который раз уже… Всё не уймётся. И унялась бы, но не может. Ему-то ладно, мужику, ну а уж бабе… непростительно.

– И неприлично, – говорит Анна Григорьевна.

– Да уж какое тут приличие, – говорит отец. Доел он кашу, отодвинул чашку, отложил ложку, смотрит внимательно ушами на Анну Григорьевну. – Срамнее бабы пьяной чё быват ли, нет ли, я не знаю? Поди, что нет.

Вспомнил я, что Толя и Катя были у меня описаны когда-то в одном из моих ранних рассказов, и там, в рассказе, умирают якобы они оба молодыми от непробудной пьянки. Когда я сочинял этот рассказ, Толя выпивал уже, но в меру, а Катя – та тогда ещё и не притрагивалась даже.

– И Толя, – говорит Анна Григорьевна, – еле живой. И оба пьют и не боятся.

– Да, – говорит мама. – Еле-еле душа в теле. С ума прямо посходили. И чё в них лезет?

– Вино и водка… чё в них лезет, – шутит отец.

– Молиться надо шибко им самим или Вонифатию мученику или Моисею Мурину… от винного соблазна, – говорит мама. – За них ли кому… За них – уж некому, разве что детям.

– Ага, – говорит отец, – хоть до расшибу замолись. Как пили, так и будут пить… Всё бы, как у тебя-то, просто было бы, смотришь, и водку некому бы стало покупать, и выпускать её не стали бы… И Колотуй вон разорится.

– Да кто же говорит, что просто… Тесным путём идти, а не по тракту столбовому шпарить… Было бы просто, и беды никто не знал бы.

– Да если бы ещё вино и водка, Николай Павлович, – говорит Анна Григорьевна. – Одна беда. А то ведь спирт. Ещё и спирт бы, так тогда бы ладно, то ведь голимая отрава. Пили бы путнее, не угроблялись так бы… Ну, – говорит Анна Григорьевна, – давайте я послушаю вас и давление проверю.

Поднялась Анна Григорьевна, сняла дублёнку и шапку, положила аккуратно их на стул, на котором сидела.

– С кого начнём?.. Давай с тебя.

Вынув из своего фельдшерского саквояжика прибор и проверив у мамы артериальное давление, говорит Анна Григорьевна:

– Голова не болит?.. Чуть-чуть пониженное. Кофе выпить тебе надо.

– А-а, поболит да перестанет… На кофе денег нам не наберёшься, – говорит мама. – Да нам теперь уж и вода живая не поможет… Старость. Больше уж стонем, чем болит.

– Все бы вот так, тётка Елена, – говорит Анна Григорьевна. Обследовала и отца. – Вот уж, не перестану удивляться, Николай Павлович, – говорит после. – Сердце у вас как у быка, а давление как у младенца.

– Медведь, – говорит мама.

– Самый что ни на есть, – говорит Анна Григорьевна.

Медведь доволен, улыбается куда-то, раскатывая рукав свитера.

Вышел я из столовой, миновал зал, вступил в комнату отца, встал там около окна. Лбом прислонился к стылому стеклу. Низко над ельником повисло солнце – просвечивает оно бледно-розово сквозь золотисто-жёлтый падающий снег. В это окно увидеть можно зрячему, где оно восходит утром и где закатывается вечером. Но день-то, слава Богу, уже прибывает. Удлинился больше, чем на полчаса. И на душе от этого становится чуть веселее. Мы – как трава – от солнышка зависим.

Стою я. Вспомнилось.

Готовился я в то время к защите дипломной работы и сдавал последние государственные экзамены. Так себе, из-за поры сиреневой, готовился, так себе, конечно, и сдавал. А белыми ночами, когда сам я не был у кого-нибудь в гостях, не оставался кто-то у меня ли на ночь, сочинял ещё и рассказы – сочинял, как мне казалось. Тогда и выдумал я тот – про Катю и про Толю – не объясню себе теперь, как и на ум они мне пали. И тогда же я болел, и уже долго, воспалением лёгких – простыл, в палатке обитая больше месяца, в экспедиции и в затянувшейся до октября полевой разведке, снаряжённой и возглавляемой моим научным руководителем для поисков хоть каких-нибудь следов затерявшейся в историческом и географическом пространстве веси белоглазой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов