Полная версия:

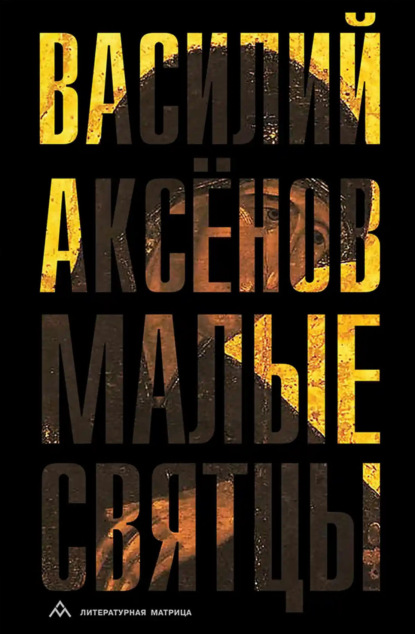

Малые святцы

– У-у, – отзывается тот; поспевает будто; вроде и дьяк, а видом мурин мурином, и тень от него на стене – та будто с рожками: притихла – каверзу готовит, – так разлохматился в усердии и смысл диктуемого постигая.

– …и женятца на дщерях и на сестрах, – гремит патриарх, – еже ни в поганых и незнающих Бога не обретаетца, о них же неточию писати, и слышати-то гнусно; и в таком пребеззаконном деле многие и дети с ними приживают. А иные де многие служилые люди, которых воеводы и приказные люди посылают к Москве и в иные городы для дел, жены свои в деньгах закладывают у своей братьи и у служилых же и у всяких людей на сроки… и отдают тех своих жен в заклад мужи их сами, и те люди, у которых они бывают в закладе, с ними до сроку, покаместа которые жены муж не выкупит, блуд творят беззазорно…

И опять напротив скрыни патриарх остановился, в ящик, им же и выдвинутый несколько раньше, пустой теперь, рассеянно вглядывается – ждёт, наверное, когда перо в руке у дьяка стихнет; так и есть – как только скрябать то не стало, ящик задвинул патриарх, от скрыни отошёл.

И продолжает:

– …а как тех жен на сроки выкупят, и оне их продают на воровство ж и в работу всяким людем, не бояся праведного суда Божия; и те люди, покупая тех жен, также с ними воруют и замуж выдавают, а иных бедных и убогих вдов и девиц беспомощных для воровства к себе емлют сильно, и у мужей убогих работных людей жен отнимают и держат у себя для воровства, и крепости на них емлют воровские за очи; а те люди бедные, у которых жены поотымают, скитаютца меж двор, и от насильства покиня жену свою, даютца в тех же и в иных городех в неволю, в холопи, всяким людем, и женят их на иных женах; а те их отнятые жены после того выдают за иных мужей, и продают в заклад и в холопи отдают всяким людям.

Возле малого оконца задержался патриарх – вроде сумерки за ним редеют, – поскрёб ногтём куржак на раме, а после, руки за спину опять убрав, двинулся вдоль лавок. И диктует:

– А попы сибирских городов тем вором не запрещают, а иные де попы чёрные и белые тем всяких чинов людем и молитвы говорят, а иных и венчают без знамен, не по крестьянскому закону. А иные многие люди мужи и жены в болезнех постригаютца во иноческий образ и потом, оздравев, живут в домех своих по-прежнему, и многие из них постригшись жены с мужи своими и с наложники блуд творят и детей приживают, а иные многие и ростригаютца и платье чернеческое с себя сметывают. А в которых де городех монастыри мужеские и девичьи устроены, и в тех де монастырех старцы и старицы живут с мирскими людьми с одново, в однех домех, и ничем от мирских людей не рознятца. А которые де сибирские служилые люди приезжают к Москве з государевою денежною и соболиною казною, и те де служилые люди на Москве и в иных русских городех подговаривают многих жонок и девок и привозят их в сибирские городы и держат их за жен места, а иных порабощают и крепости на них емлют сильно…

– У-у, у-у, – загудел дьяк носом глухо; замахал рукой свободной – перегаром будто выдохнул – и разгоняет.

– У-у? – отзывается патриарх, к дьяку оборачивается и: – Скоро, что ли?.. А? Не поспеваешь? – спрашивает.

– …и крепости на них емлют сильно?.. сильно, – говорит дьяк; сказал и перо от листа отнял порывисто, голову склонил набок – строками любуется.

– Сильно, – говорит патриарх. И говорит, от дьяка отвернувшись и ходьбу возобновив, дальше: – А иных продают литве и немцом и татаром и всяким людем в работу, и иные всякие беззаконные дела делают, чего не только писати, и слышати жалостно и Богу мерзко… Ну, так ладно?

– У-у, – от дьяка утвердительно и только.

– А?.. Пиши… А воеводы, которые в сибирских городех ныне и преж сего были, того не брегут и тех людей от такова воровства и беззаконных и скверных дел не унимают и наказанья им не чинят, покрывая их для своей корысти… а иные де воеводы и сами таким ворам потакают и попом приказывают говорити им молитвы и венчати их сильно… сильно… И всякое де насильство и продажи воеводы тутошним торговым и всяким людем и улусным иноверцом, вагуличам и татаром и остяком, чинят великое… И о том де к тебе сыну и богомольцу нашему бедные люди в насильствах, у которых жены у живых мужей поотыманы и подаваны за иных мужей и сами порабощены, тебе сказывают, а ты о том не брежешь и дерзающих таковая прескверная дела и насилия творити не востязуеши и наказания им духовного и телесного никоторого от тебя нет. А… – и осекся патриарх на этом, глядит на дьяка пристально.

А тот: левой рукой залез к себе под поневу и стегно, лоб наморщив, чешет шумно; что-то неладное, не слыша патриарха, заподозрил и в его сторону глаз от листа скосил, не прекращая чиркать правой по бумаге.

– Чадо!.. да ты пошто это всё зудишься-то, а? – спрашивает патриарх. – В который уже раз слышу, молчу, ну, думаю, и сколько ж можно!.. Чесотка, что ли, одолела?

Руку из-под рясы вынул дьяк неторопно, с места на место переставил ею на столе чернильницу; и ещё раз переставил – теперь вернул её прежнему месту; молчит.

– Пиши вот, – говорит владыка, укоризненно на дьяка наглядевшись. – Где ты?..

– А-а…

– А-а… Бедные люди, – начал патриарх, вспомнив, на чём остановился, – от таких законопреступных людей бедные насилуеми и оскверняемы и порабощаемы бывают, и ниоткуда ж избавленья приемлют. И к нам о том ни о чем не пишешь. И мы, слыша о таком пребеззаконном деле, слезно скорбим, что по грехом под паствою нашею такие богомерзкие и человеком гнусные дела совершаютца…

В своём петлистом путешествии по комнате в пустой угол упёрся владыка, постоял некоторое время молчком, а после развернулся, передёрнувшись в плечах, и говорит, под ноги себе глядя:

– Рыло скоблённое… О, Отче…

И идёт. Движется в сторону стола, не говоря больше ни слова.

Дьяк – занёс перо тот над бумагой – ждёт; ждал, ждал – патриарх к столу уж подступил – и спрашивает:

– А это камо?

– Что?

– А рыло?

– Рыло?!. А-а, рыло… Нет… И почему-то вдруг?.. Сапегу, канцлера, пошто-то вспомнил… Ну, как живой, перед глазами, – сказал так патриарх, к окну направился и затрубил: – Аще ли же обрящутца нецыи от овец отпадше, горе пастырем о нем, яко паства и о стаде нерадящим и с сего ради подобает пастырем всяко тщание и попечение и подвиг имети о стаде овец Христовых: поручено бо им от владыки Христа твёрдо блюсти я да ничто от них преступаемо и забвением преминаемо и невзысканием оставляемо, во он день в муках изыскуемои будет…

Зазвонили у Успенского; звон рванулся было в поднебесье, по обыкновению, но тучи – сплошь опять всё ими затянуло, волочатся над Кремлём одна к другой впритирку, без просвету – в высь его не пропустили, ринулся он с колокольни вниз, а там его курёха – поджидала будто, – подхватив, перемешав со снегом, принялась гонять по площади Соборной, как собаку, – драными уж отголосками он до палаты-то доносится.

Закончил речь свою на том владыка – а только-только разошёлся, – сунулся в оконце, сгорбившись, – так уж, конечно, оттого что неожиданно – врасплох его застало благовестом, отвернулся тут же от оконца; время назначил скорописцу, быть в которое тому на сём же месте будет должно, и крестовую стремительно покинул; наспех служебно облачившись, посох взял и – словно в шубе, нараспашку в мантии – в храм отправился, где его царь со свитой уже поджидали.

3

15 января. Среда.

Предпразднство Богоявления.

День святого Сильвестра, папы Римского (335) и Преподобного Сильвестра Печерского (Х II).

Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской (1604) и священномученика Феогена, епископа Парийского (ок. 320).

Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

На малом повечерии поются трипеснцы или каноны предпразднству.

Раньше на этот день окуривали курятники и бабушки-повитушки с помощью четверговой соли заговаривали лихоманку с её сестрицами-демонами – тресеей, отпеей, гладеей, храпушей, авеей, немеей, каркушей и другими. Как где, не знаю, но в Ялани такое теперь уже не практикуется.

Сильвестр Печерский. Игумен Михайловского Выдубецкого монастыря. С 1119 года епископ Переяславский. Подвизался в киевских пещерах. Продолжал Летопись Нестора. «Игумен Селивестр святаго Михаила написал книгы си летописец» – можно прочитать в Лаврентьевском списке под 1110 годом. Удостоен был дара чудес. Скончался в 1123 году от Рождества Христова. Мощи его открыто почивают в пещерах преподобного Антония в Киеве.

Метель и вправду прекратилась. И как раз на Силивёрста, будто в подтверждение приметы. Ещё ночью. Ветер унялся, в поднебесье не гудит, не завывает в дымоходах, в щели заборные протискиваясь, не посвистывает, словно на губной гармошке, на варгане, не варганит, и сухой, колкий снег, который он носил ворохами по воздуху, улёгся. Перестали вдруг скрипеть шесты антенные и долговязые скворечни да то и дело где-то хлопать приколоченные плохо и оторванные ветром доски – всё успокоилось, утихло.

Ельник вокруг Ялани, выпрямившись наконец, а то всё его и гнуло, замер – где в нём теперь какую ветку разве только птица или белка, перескакивая, потревожит – очухивается после недельной беспрерывной трёпки; чистый, без пятнышка – весь снег с него обдуло – под синим небом ровно зеленеет.

Сугробы, отшлифованные, как полировальной пастой, многодневною пургой до блеска, сверкают так, что без защиты и смотреть на них невозможно, как на сварку. На солнце они от бело-розового до бело-голубого цвета, а в тени – от фиолетового до лилового. Намело их кое-где высокие – метра три или четыре. И мальчишки в них уже лазы наделали – в войну играют, в какую вот только, не знаю. Может, как мы когда-то, в русских и немцев. Может, в русских и чеченцев. Павел, родной мой племянник, сын старшей сестры моей, уже вот отыгрался – погиб в первую чеченскую кампанию. Был некрещёный. Мама, его, Павла, бабушка, теперь и молится святому мученику воину Уару. Привиделся он, Павел, ей тут как-то. В белой рубашке и в чёрных штанах. На веранде. «Как живой, – говорит. – Лет пятнадцати как будто… В клуб идти, дак так вроде оделся». – «Сказал что-нибудь?» – спросил её я. «Нет, – ответила. – Смотрел на меня молча… но не как с карточки, а вживе будто». – «Сдуру-то чудится уже», – сказал отец. – «Чудится спьяну, а не сдуру». – «Спьяну то же, что и сдуру, – заключил отец. – Одна язва… Когда умишко набекрень».

Вороны появились, то их не видно и не слышно было. Чуть ли не все столбы в Ялани обвершили, каркают. Чёрные, как огарки.

– Циклон, антициклон… опять и выдумали чё-то, – говорит отец. Стоит он в зале, около окна, щупает пальцами наледь на стекле, на свет уличный, то закрывая глаза, то широко их открывая, пялится. Говорит, не оборачиваясь, после: – Ты мне когда в глаза-то капала?.. Елена!

– А?! – отзывается мама с кухни. – Мне ты это, так ли чё бормочешь?

– А! А! – сердится отец. – Заакала. Я говорю, когда в глаза-то ты мне капала?!

– А-а, – говорит мама. – Да уже надо. Срок, наверно…

– Надо, надо, дак закапай! – перебивает её отец. Строгий. – Срок, наверно!.. Да давно уж.

Лечится он, прозреть хочет. Закапывает ему мама раз в три дня под веки медовый раствор. Ещё ест отец проросшую пшеницу. Кто-то сообщил ему, что помогает. Лечиться отец любит, особенно водкой. Та у него от всех на свете болезней, как смерть, если принимать её, водку, с умом, не оголтело. Но уж к врачам он – «ни ногой!»

Предложил я ему как-то, давай, мол, мы с Николаем отвезём тебя в Исленьск в глазную поликлинику, операции такие делают сейчас легко, дескать, и быстро. Он, отец, ответил мне на это: «Чё-то везти ещё куда-то, деньги тратить, сразу уж тут меня убейте… А то на стол ещё под нож зачем-то к коновалам… Лишние хлопоты, расходы». Обиделся он тогда, дня два мрачный был, как власяница. Долго обычно не обижается, отходчивый, и зла ни на кого после не держит. А мама: «А я вот нет, не стать на него, как он, я сразу не могу… Противная. Сердцем уж отойду когда, тогда уж только. А он-то тут же и мириться: Елена то, Елена сё… простой на это он, как малый».

Вышла мама с кухни со стаканом в одной руке и с пипеткой в другой.

– Садись, – говорит.

– Куда садись-то?

– На стул. Куда. Поближе к свету.

Нащупал отец стоявший рядом с окном стул, повернул его как нужно, сел неторопно. Откинул назад голову.

– А рот-то чё открыл?.. Как кукушонок… А то и в рот ещё налью вот.

– Ага, налей.

– Ну дак закрой, а то нечаянно…

– Ты не дури… а то я это…

– Чё ты это?

– Да ничё.

Закапала мама снадобье ему под веки. Сидит отец – как будто плачет. Посидел так сколько-то, поднялся, стоит, растирает веки пальцами, чтобы лекарство ровно растеклось под веками, распределилось. Как дитя спросонок, трёт он глаза себе и спрашивает:

– Ну, а есть-то сёдни будем чё мы, нет ли?.. Вроде пора.

Ушла мама уже на кухню, не слышит.

– Тьпу ты, – говорит отец. Рассердился, ушагал к себе, лёг там, слышно.

– Идите завтракать, – говорит мама. – Блины настряпала вон… Со сметаной.

Сижу я уже в столовой, за столом, ем вкусные, с хрустящей жёлто-коричневой каёмкой блины. Отца нет.

– А тот-то где? – говорит мама. Пошла. Слышу:

– А тебе, чё, выстар, особое приглашение, ли чё ли, нужно?.. Ещё ходи за каждым специально тут, зови.

Топает отец – пол в доме трясётся. Приблизился. Хмурый. Сел за стол, ждёт. Принесла мама с кухни тарелку с блинами и блюдце со сметаной.

– Вот, – говорит. – Ешь.

Разузнал отец пальцами поставленную перед ним посуду, есть принялся. Что бы ни дал ему, он всё всегда вкушает аппетитно.

Вышел я из-за стола, покинул столовую. У окна в зале стою, глаза закрыв, на улицу через проталину на стекле пялюсь – хочу представить, как это отцу, – ярко на улице – не представляется – пробивает красно веки. Если бы в сороковом году нынешнего столетия богоборцы не сломали нашу яланскую церковь, кирпичную, каменную, как говорят здесь, выстроенную ещё в 1830 году во имя Сретенья Господня вместо старой, деревянной, вознёсшейся, то есть сгоревшей, я бы её сейчас увидел – два синих купола, и колокольню, и кресты – и показалось бы мне всё, наверное, более осмысленным – так мне подумалось. Остов только от неё, от церкви-то, и сохранился – грязно-белый, с красными облупинами.

Мама оделась – оболоклась по-выходному. С сумкой хозяйственной в руке стоит и вспоминает что-то – так кажется. Говорит после:

– Деньги взяла?.. Взяла… Не потерять, не выронить бы где нечаянно их… Тут они вот, в рукавице… Всё, я отправилась, а вы здесь домовничайте… Печь уже скутала… Ну, всё, я подалась.

– Куда ты? – знает отец, куда она подалась, но спрашивает. Отошёл он уже – добродушный – после блинов-то со сметаной.

– Куда, куда. Да в магазин. Куда ж ещё-то, – знает и мама, что он знает, но не уходит молча, отвечает. – За хлебом. И Чупа-Чупс, пенсия-то была, приехать должен. Селёдки, может, привезёт… носки ли… тоже не забыть бы.

– Пряников бы каких купила, чё ли, – говорит отец. – Давно ничё такого уж не покупала… К чаю.

– Будут, куплю. Блинов-то тебе мало?..

– Или конфет… этих… подушечек.

– Котлет?

– Конфет!.. Котлет… Глухая, что ли?

Смеётся мама над собой.

Чупа-Чупс – прозвище елисейского дельца-камирсанта. Привозит он на своей легковой машине, на каблуке, в Ялань, когда прослышит, что выдавали по деревням пенсию и люди, хоть и при маленьких, но при деньгах, кой-какие продукты и галантерею, торгует. «Перестану скоро я к вам ездить», – стращает он старух. «Пошто, милый?» – спрашивают те у него испуганно. «Бензин, – отвечает, – дорогой. Не выгодно». – «Да ты уж как-нибудь, уж икономно», – уговаривают его старухи. «Экономно, – говорит Чупа-Чупс, – это на себе сюда таскать». – «Жулик, – говорит про него отец, – спекулянт. Цену набивает. Не выгодно бы ему было, дак уж давно сюда бы не катался. А то бензин… Бензин, и тот, поди, ворованый». – «Ты его за руку не ловил», – урезонивает отца мама. «Ну, не ловил, – говорит отец. – Дак я их знаю, навидался… Мимо щепы гнилой не пробежит, прихватит. Чё и чужое, дак моё». – «На том, кто украл, один грех, – говорит мама. – А на том, кто зря подумал, сорок». – «Ну, скотский род! – сердится отец. – Опять она и за своё… Чё мне твой грех?! Х-хе, напугала. Грех – не гиря – плечи не оттянет». – «Оттянет, – говорит мама. – Ещё как оттянет… к земле пригнёт, не сможешь выпрямиться». – «Тьфу, ты! – говорит отец. – Не перемелешь… Вот уж где язва, дак уж язва».

Ушла мама в магазин. Побрякал отец рукомойником – долго брякал – тщательно умылся – любит, говорит про него мама, как утка, полоскаться, после утопал, сотрясая стёкла в окнах, к себе в берлогу, завалился там, слышно, на лежбище своё листвяжным кряжем – тахта под ним коротко крякнула, весь воздух из себя как будто выдохнула, жди теперь, когда вдохнёт обратно. Ну а затем уже ни звука – словно в детских яслях тихим часом.

Ох, и меня бы не сморило, после завтрака-то в дрёму что-то клонит. Солнечно в доме – как на улице. Избная пыль в лучах – как дымка сизая над горизонтом, нет сквозняка, так и висит почти бездвижная, чуть лишь колеблется, как марево. Тепло, уютно – русская печь топилась спозаранку. Душа, захваченная всплывшими вдруг из детства и давно уже забытыми, казалось, ощущениями, погружается, будто в зыбун, в то состояние – волнительно.

Брожу по дому и не знаю, чем заняться. Отвык уже, вдруг понимаю, жить без инструмента – без компьютера. Симптом недобрый. Освобождаться надо как-то от такой зависимости-хворобы. Включил телевизор и выключил его тут же: о пустом всё и вульгарно, с одесско-брайтонским юморком и кишинёвско-бобруйской интонацией – тошнит уже от этой местечковой эстетики и засаленного талмудическим туком мировоззрения, воротит. То семь сорок, то Хатиква. Но: не любо, как говорится, не слушай, а лгать не мешай.

Заварил я чай, попил крепкого – в голове загудело, а на душе унялось всё же.

Вернулась мама из магазина. Услышал её отец, вышел из своей комнаты, сел в зале на стул, с места никто который не сдвигает, возле фикуса. Расположился – как в беседке под деревом.

– Ну, чё там нового? – спрашивает; лицом напрягся – лицом слушает.

Сняла мама с себя пальто и платок пуховый серый, повесила их в шкаф. На диван в зале села.

– Нового чё, – говорит. – Нового… Миша Винокур подрался с Плетиковым… Вот чё и нового… Ох, и устала.

– Ну?! – говорит отец. – И чё они, друзья, опять не поделили?

– А кто их знат… Я же глухая – не расслышала… Ну, будто кобель Мишин ходит в плетиковский огород и мочится там на зарод, на сено. Так поняла я.

– А-а, из-за этого-то можно, – говорит отец, улыбаясь и разминая пальцами свои колени. – Подраться мало, можно и убить… от кобеля такая дерзость: нассал на сено, обнаглел так.

– Да Марфа с Марьей побранились.

– А этим чё там не хватило?..

– Да я не знаю, – говорит мама. И говорит: – Умному честь отстать от ссоры, ну а глупый неуёмен… Всю жизнь они меж собой, как кошка с собакой… Задериха с неспустихой… Встретятся только где, увидятся, и понеслось… зададут друг дружке чёсу.

– Языком-то обе, как на гусельках, это уж верно, – говорит отец, соглашаясь. – И чё толку, – говорит, – что ты туда ходишь, раз ничё путём узнать не можешь.

– Ну, – смеётся мама. – Глухому худо… Всякий же раз не станешь переспрашивать. Делашь уж вид, что понимашь, о чём толкуют… Кивашь где надо и не надо. Пощади нас сляченных и немощных, помилуй, Господи.

Поднялась с дивана, надевает на себя теперь жакетку и платок попроще – шерстяной, тёмно-коричневый, старуший.

– Ветра-то нет… Замёрзну, нет ли? – говорит. И говорит: – Опять пошла я.

– Ну, разбегалась… Куда теперь? – спрашивает отец.

– Да Силивёрста попроведать… Блинов ему хошь отнесу.

– Передавай привет.

– Да передам… уж рад-то будет.

Вышла мама. Послушал отец, глаза прищурив, как дверь за ней избная хлопнула, после – сенная, а потом – уж и воротца, встал со стула и к себе подался, кадку с фикусом едва не опрокинув. Сам же её, успел, и придержал рукой. Сказал только:

– Чуть бы в сторону-то отодвинули, дак нет же… на ходу прямо поставят.

Фикус там стоит всё время.

Сильвестру Лукичу Патюкову уже около ста лет, наверное. Древний. Сколько ему, и сам он не помнит, знает только, что таво ишшо веку урожденец. Маме восемьдесят, но и она его называет дядей Силивёрстом. Жена его, Арина Силуяновна, умерла весной этого года, тоже в возрасте уже преклонном. Раскулаченные оба в прошлом, расказаченные. В Ялань вернулись они уже после Игарки, отбыв своё или чужое. Двое сыновей у них погибли под Москвой, на фронте. Третий – под Прагой, в сорок пятом.

Больше часу мамы не было. Пришла. Рассказывает:

– Дом-то тяжело ему, большой, отапливать, дак в баню, бедный, перебрался. Не сжёг бы баню-то, себя с ней вместе. Еле нашла, где может быть, уж сдогадалась. Позавчерась, говорит, перешёл, помять барвинок, на последнюю, смеётся, перед могилой станцию переселился. Захожу и испугалась. Спит на подушке без наволочки, по шву подушка распоролась. Голову-то, вошла, вскинул – вся борода и волосы в пуху и в перьях. Как чучело. Ох, Господи, как старому-то худо… Обрадовался. Возьми, говорит, меня жить к себе, Елена. Да как же я возьму-то тебя, отвечаю, у тебя же дочь в Норыльске, она-то чё тогда мне скажет… Да и чё с двумя-то с вами, со слепцами, буду делать? Я, говорит, тебе всю пенсию отдавать стану. Да на что, мол, мне твоя пенсия… не в деньгах ж дело. Ну, чуть не плачет… Блины-то начал есть – глотат да давится, оголодал так… Сходил бы, Олег, тут, недалёко, – говорит мама уже мне, – кедровых веток наломал бы. Помело у меня всё истрепалось. И на голик бы заодно уж… истрепался.

Оделся я в отцовские телогрейку, шапку и валенки. Вышел на улицу, достал из-под навеса лыжи, встал на них за воротами ограды, подался в лес.

В гору, к ельнику, начал только подниматься, слышу, поёт кто-то сзади. Обернулся, вижу:

Бежит рысью по санной дороге жеребец каурый. Сидят в санях двое – Плетиков Василий Серафимович, по прозвищу Виноискатель, которое дали ему яланцы за то, что он всегда и вовремя оказывается там, где выпивают, где наливают и ему, и Винокуров Михаил Емельянович, которого все в Ялани называют просто Винокуром. Оба пенсионеры. Лет по шестьдесят пять тому и другому. Меня догнали, поздоровались радушно. Лица красные у них, сами весёлые.

– В лес?! – спрашивают, коня не останавливая.

– В лес, – отвечаю.

– А мы вон, милый, за дровами… Маленько выпили, дак надо… для сугреву… По Муромской дороге… – дальше поехали, запели. Скоро за ельником скрылись, и песню их не стало слышно.

Помирились уже, думаю, и ладно. Не Капулетти и Монтекки.

Оглядываюсь на Ялань. От её сиротского, заснеженного вида, от безлюдья крупного когда-то волостного села сердце даже обмирает. Ну а вспомнилось вдруг почему-то вот что.

Был я тогда ещё студентом ЛГУ, на втором или на третьем курсе, и подрабатывал дворником. Вставал рано, как только начинал звучать метроном в невыключенном с вечера репродукторе, и когда доигрывал в нём гимн, я уже захлопывал за собой входную дверь. Возвращался со своего участка и, попив чаю, убегал в Университет. После занятий приходил к себе и, попив снова чаю, садился сочинять роман под незатейливым названием «Ялань», в который, как в собеседника, расположенного к тебе душевно и внимательно, переплёскивал из сердца собачью тоску по оставленному далеко-далеко отчему дому, по родным и близким мне людям, по небу с солнцем и по снегу, не скрипит который, как тот, который приходилось убирать мне на работе, а хрустит, – роман, позже рассыпавшийся на рассказы.

Кроме нормальных, выдернутых мною из жизни и хорошо мне по ней знакомых героев, моих односельчан, любезных памяти и сердцу чалдонов, был там один и ненормальный, как бы потусторонний (нижайший поклон блистательному Михаилу Афанасьевичу Булгакову, конечно, незадолго до того почти в полном объёме мною и прочитанному) персонаж, внешней и единственной отличительной чертой которого были только галифе, пришло же в голову, и имени которому иного не нашлось как только Герман, – а почему я так его тогда назвал, и не скажу теперь, не знаю потому что, – и так просто, белым днём, как деревенским людям подобает, если только нужда кого не выгонит какая среди ночи, он у меня в романе, Боже упаси, не появлялся, а всё в потёмках да перед грозой, перед метелью ли или перед клящим морозом, и не наяву, хотя случалось и такое, а чаще в сновидениях других товарищей его по тексту, согероев, и портил им, кому являлся, кровь: одного сбивал с толку, другого путал в дороге, третьего подбивал на дурное дело, словом, как мог мой Герман, так и зловредничал – и по моей, как мне казалось, воле.