Полная версия

Полная версияТеория медиа. Отечественный дискурс

В условиях современного общества медиаполитика нацелена на:

• гарантирование и продвижение основных социальных принципов коммуникационной и информационной среды;

• формулирование и поддержку в публичном пространстве и общественных практиках базовых ценностей, которые свойственны данному государству, его истории, традициям и культуре;

• корректировку тех процессов в функционировании медиасистемы, которые противоречат логике существующего в данной стране экономического законодательства, предпринимательским практикам, а также господствующим представлениям о роли СМИ и журналистики в обществе (Cristians, Glasser, McQuail, Nordenstreng et al., 2009).

Отличительной особенностью и общей характеристикой медиаполитики в большинстве стран мира является ее приверженность соблюдению принципов свободы слова. Это значит, что часть инструментов медиаполитики может носить ограничительный характер, а часть, напротив, направляться на поддержку социально значимых проектов и мероприятий (издание газет и журналов культурного профиля, производство детских телевизионных программ, создание образовательных порталов). В свою очередь, негативное регулирование предполагает введение ограничений в сфере экономики (антимонопольное законодательство), а также в области этики и нравственности (Alonso, Moragas I Spa (eds.), 2008). Причем в условиях демократического общества предполагается, что последние вводятся не столько государством, сколько самим профессиональным сообществом и формируют отдельный блок мер саморегулирования.

На протяжении прошлого века именно в области СМИ сложилось сосуществование законодательного регулирования и саморегулирования, что отличает ее от других областей общественной жизни. Важно и то, что оба типа регулирования имеют свои особенности. Если первый направлен на обеспечение государством демократических свобод – принципов свободы слова и выражения мнения, на защиту индивидуальных и коллективных прав граждан, на корректировку экономической деятельности медиакомпаний, то появление второго блока мер стало результатом деятельности самих СМИ, редакций и журналистов, сформулировавших определенные профессиональные требования – редакционные стандарты, этические кодексы и правила поведения журналистов во время работы в разных условиях (Laitila, 1995).

Со второй половины XX в. основными движущими силами по формированию и реализации медиаполитики становились: политики/законодатели, государственные чиновники, регуляторные институты, сами медиаорганизации, общество в целом, в особенности наиболее активные группы и объединения гражданского общества. При этом исследователи отмечают, что у всех действующих лиц имеются собственные интересы во взаимоотношениях со СМИ, и потому результат – то есть конкретная медиаполитика – всегда отражает баланс общественных сил в конкретный временной отрезок (Hutchinson, 1999: 139–140).

Сегодня многие исследователи призывают уделить трансформациям медиаполитики особое внимание. Так, Д. Фридман (Freedman, 2006: 907) подчеркивает, что во времена значительных изменений в СМИ «новые акторы, технологии и парадигмы создают новые конфликты в процессе формирования медиаполитики, противопоставляя национальный и наднациональный уровень, общественные и коммерческие интересы, централизованные и рассредоточенные сети принятия решений, тайные и открытые формы публичной политики, отдельные и конвергентные секторы медиа». Более того, Фридман отмечает «расширение и размах» медиаполитики, на которую оказывают влияние все большее число сил, стейкхолдеров – к традиционным законодателям, государственным служащим и ключевым лидерам бизнеса добавляются представители наднациональных процессов и институтов (Европейский союз, ВТО), а также неограниченный круг религиозных, потребительских, добровольческих групп и активистов (Там же: 910).

Продолжая эту логику, М. Галкина и К. Лехтисаари (2016), прогнозируя развитие государственного регулирования российских СМИ, используют подход «множественных потоков» Кингдона, выделявшего в медиаполитике такие потоки, как «проблемы» (англ. problems), «деятельность политических и общественных институтов» (англ. policy) и собственно «политика» (англ. politics). Таким образом, сама идея множественных потоков предполагает многочисленность участников, приводящую к вариативности и разнообразию мер (например, второй поток обращает внимание на различные альтернативные решения, разработанные в рамках административных, научных или политических сообществ и институтов).

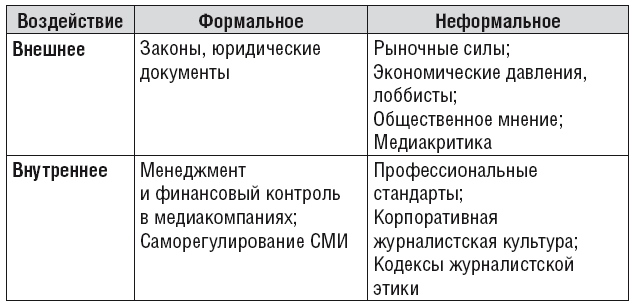

Подытоживая дискуссию об увеличении числа сил и процессов, влияющих на формирование медиаполитики, Д. МакКуэйл классифицирует их в зависимости от направления и инструментария их воздействия. Очевидно, что группы влияния, имеющие различные интересы, движимые процессом формирования медиаполитики, нацелены на разные результаты, в итоге регуляторные механизмы могут выходить за рамки правового регулирования (см. табл. 2).

Таблица 2

Классификация воздействия групп влияния на медиаполитику

Источник: D. McQuail (2003: 98)

В последние десятилетия западноевропейские медиаисследователи, стремясь актуализировать подходы власти и общества к регулированию СМИ, вводят концепцию «демократического управления СМИ» (democratic media governance), которая призвана ответить на новые вызовы информационным и коммуникационным правам людей. Связана эта концепция с растущими общественными дисбалансами – новыми неравенствами в доступе к информационно-коммуникационным и медиатехнологиям, растущим недоверием людей к СМИ и политике. Как отмечает Х. Ниеминен (Nieminen, 2019: 58–60), в результате расширяющихся процессов цифровизации и неолиберализации экономики «основные функции медиа существенно изменились», поэтому для нормального функционирования демократического общества необходимо не только пересмотреть перечень информационных и коммуникационных прав человека, но и найти новые регуляторные и политические решения для их гарантирования.

Работы, в которых регулирование СМИ изучается как самостоятельная предметная область, стали все чаще появляться и в отечественных медиаисследованиях (Медиасистема России, 2015). Основной сферой интереса российских ученых с начала 1990 гг. стала сфера права и этики СМИ, а также медийного саморегулирования (Настольная книга по медийному саморегулированию, 2016; Панкеев, 2019; Настольная книга по медийному саморегулированию, 2009). Лишь недавно в теоретических работах стали появляться подходы, которые расширили представления о медиаполитике и обратили внимание не только на законы и их применение в области СМИ, но и на более широкие, как отмечал Д. МакКуэйл, экономические, политические и культурные рамки, в которых регулируется деятельность СМИ в обществе (Журналистика в информационном поле современной России, 2018).

Российские подходы к медиаполитике как к предмету теоретических исследований заметно отличаются от зарубежных подходов, начиная с самого термина: в отечественном академическом дискурсе понятие «медиаполитика» вообще не часто используется – устоявшимся термином стала «государственная информационная политика». Тем самым в исследованиях признана активная роль государства, государственных институтов, а внимание ученых сконцентрировано на государстве как основной движущей силе в процессах регулирования производства и распространения СМИ (Коновченко, Киселев, 2004; Шкондин, 2002).

Ключевой проблемой в работах российских исследователей, посвященных правовому регулированию СМИ, является свобода прессы, анализируемая в основном на примере практик журналистского сообщества и принятия законодательных решений политической элитой (Richter, 2007). Такой подход частично отражает отсутствие в нашей стране до начала 2010 гг. публичных дискуссий о задачах, принципах и допустимых рамках медиаполитики в обществе, что фактически отложило теоретическую дискуссию о выборе оптимальных путей регулирования и саморегулирования в СМИ и журналистике. Следует при этом отметить, что исследовательским ответом на призыв зарубежных коллег анализировать изменения сути и действующих лиц медиарегулирования стало внимание ученых вопросам защиты интеллектуальной собственности, особенностям контроля за распространением в Интернете запрещенной информации (Панкеев, Тимофеев, 2018, 2019).

В российском академическом дискурсе также очевидны попытки конкретизировать понятие медиарегулирования как деятельности публичной власти по упорядочению национального медиапространства (Ульбашев, 2017), найти более четкие формулировки для описания медиаполитики. Так, Н. Кириллова (2015: 86) определяет медиаполитику как интегрирующую систему, объединяющую в единое целое социокультурное пространство государства, медиасферу, рыночные механизмы и творческий потенциал каждой конкретной личности и направленную на совершенствование деятельности в социально-культурной сфере. При этом автор считает ее системой государственного управления медиасферой, устанавливающей задачи, формы, содержание этой деятельности в контексте идеологии, права, экономики (Кириллова, 2015: 100). Ш. Сулейманова (2013: 13) подчеркивает, что медиаполитика – это комплекс государственных мер, направленный на обеспечение конституционно гарантированных прав в сфере СМИ.

Как видим, отечественные авторы, развивая, расширяя и уточняя представления о медиаполитике, остаются верны традиционному подходу, признающему доминирующую и определяющую роль государственных институтов в ее формировании. Как отмечают М. Галкина и К. Лехтисаари, самым активным участником медиаполитики в России остается государство. При этом авторы подчеркивают, что среди важнейших участников, заинтересованных в оказании влияния на процесс принятия регуляторных решений и способных в нем поучаствовать, то есть среди стейкхолдеров, можно выделить и представителей медиабизнеса – собственников, топ-менеджеров, российских рекламодателей, журналистов и других авторов, создающих контент для медиа. Однако и этим перечень не ограничивается: в число заинтересованных акторов входят представители некоммерческого сектора, ассоциации потребителей, аудитории и даже отдельные пользователи (Галкина, Лехтисаари, 2016).

Теоретические подходы к анализу медиаполитики должны учитывать и сложившиеся в российских медиа особенности правового, индустриального и профессионального регулирования, а также макрополитической среды. Исторически отечественная журналистика и затем СМИ находились под значительным воздействием государственного регулирования, причем это было справедливым и для их экономической деятельности. Правовой статус цензуры, введенный в 1804 г. Александром I, сохранялся и в имперской России, и в СССР вплоть до 1991 г., и эта традиция оказала сильное влияние на отношения государства и медиа, в том числе на модель государственного экономического регулирования. Так, структура отечественного газетного рынка была заложена в 18501860 гг., когда во многих областных центрах были созданы официальные региональные газеты, подчиненные губернатору. Многие из них субсидировались и зачастую напрямую контролировались местными государственными органами, а ограничения на объем рекламы в газетах (отмененные в 1863 г.) оказались инструментом, вынуждающим молодых издателей искать государственную поддержку (Есин, 1989: 116). В начале XX в. традиция государственного экономического контроля была усилена введением системы экономических субсидий под эгидой министра финансов и министра внутренних дел. Последние только имели право решать, какие газеты поддерживать и на какую сумму, и почти две трети всех русских газет получали это финансирование. В экономическом отношении советские СМИ, характеризующиеся вертикальным подчинением производства контента идеологическому контролю, были частью государственной плановой экономики с полным запретом частной собственности и большим объемом государственных инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру (почтовая служба, телевизионные сети, спутники и телефонные линии) (Минаева, 2018).

Дерегулирование российских СМИ началось с принятия российского закона «О средствах массовой информации» (1991), который постулировал отмену цензуры и гарантировал – среди многих других свобод – свободу слова и частную собственность на средства массовой информации. 1990 гг. характеризовались заметным уходом государства из медиаиндустрии, а приватизация СМИ в сочетании с низким уровнем законодательной активности (принятие только одного закона («О рекламе», 1995 г.), отсутствие антимонопольного регулирования и практически нулевое регулирование иностранной собственности) были самыми яркими признаками процесса дерегулирования. Параллельно с быстрым проникновением информационных и коммуникационных технологий в середине 1990 гг. это привело к появлению совершенно новых частных печатных и аудиовизуальных медиакомпаний. Границы отечественной медиаиндустрии значительно расширили следующие факторы: почти мгновенный переход российской экономики к рынку в начале 1990 гг., рост потребительских отраслей и последующий подъем рекламной индустрии, внедрение новых моделей образа жизни и быстрое начало цифровой революции, характеризующейся все более широким использованием бытовой электроники, компьютеров и сетей ИКТ (Rantanen, 2002). Однако государство всегда было и по-прежнему остается важным игроком в российских СМИ, устанавливая нормативноправовую базу, финансово поддерживая медиакомпании как формально, так и неформально, охраняя социально и культурно значимые, хотя и нередко нерентабельные СМИ.

Российская практика достаточно показательна, особенно в контексте активизации усилий по активному развитию медиаполитики в 2000–2010 гг. путем расширения правового регулирования, при этом в стороне от других инструментов и стейкхолдеров в этой области. Некоторые исследователи считают, что в этом проявляется новый процесс – возвращения и/или усиления государственного регулирования, ререгулирования, что отражает поиск государством ответов на новые вопросы, риски, опасности цифровой эпохи (Тимофеев, 2019: 20–30). Сложность этого процесса в российских медиа стала особенно заметной под воздействием цифровизации и коммерциализации. Еще не до конца сформированным принципам медиаполитики, основанной на участии разных и многих стейкхолдеров, все чаще противоречат подходы неолиберальной философии цифровой онлайн-медиасреды, требующей минимального или полного регулирования. На этом противоречии и активизировалась законотворческая деятельность российского государства в 2000 гг., расширившего сферу медиарегулирования с традиционных СМИ на цифровую медиасреду.

Важным вопросом государственной медиаполитики стала и информационная безопасность, прежде всего менее грамотных в цифровом аспекте сегментов аудитории СМИ. Особенно актуально это для мол одежи, которая, будучи продвинутой в своих технологических навыках, оказывается не в состоянии критически относиться к цифровым медиа, понимать вызовы национальной безопасности и культурной идентичности россиян. В ответ на эти опасения в 2010 гг. были приняты новые законы. Среди них закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (2010/2012) и поправки к нему (2013,2018), комплекс поправок к Административному кодексу, закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (антипиратский закон, 2006), закон «О связи» (2004), «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» (закон о блогерах, 2014), поправки к закону «О СМИ» и закону «О рекламе» (2016/2017), новые законы по борьбе с терроризмом (закон Яровой).

В числе важных законодательных документов, принятых в последнее время и формирующих направления государственного регулирования, федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации ”О средствах массовой информации"» от 14.10.2014 № 305-ФЗ (об ограничении иностранной собственности в российских СМИ). Он определил максимальную долю иностранного капитала в отечественных массмедиа в размере 20 %, став одним из самых обсуждаемых экономических нормативных документов. Фактически в нем отражены неоднозначные для современной медиареальности вопросы экономической и политической целесообразности регулирования медиабизнеса в условиях глобализации, протекционизма на рынке новостей и развлекательного медиаконтента, защиты культурных традиций общества от влияния зарубежной массовой культуры. Закон как будто вернул в отечественный академический дискурс вопросы геополитического характера, острые в 1960 гг., когда в ЮНЕСКО шли горячие дебаты о создании нового международного информационного порядка (НМИП), призванного оградить национальные интересы стран от информационного империализма глобальных медиалидеров (Вачнадзе, Кашлев, 1980).

Однако мы все еще видим активную роль государства в определении стратегии медиарегулирования и предложении инструментов ее реализации. Возможно, уже пора говорить о необходимости появления в нашей стране комплексной и разносторонней медиаполитики, учитывающей различные позиции участников медиарынка, о важности становления адекватных времени регуляторных механизмов, которые бы отражали «множественные потоки» и интересы многочисленных стейкхолдеров, о достижении общественного согласия – и по вопросу формулирования обществом миссии СМИ и журналистики, и по вопросу применения современного инструментария для ее реализации. Более того, в отечественном академическом дискурсе все еще необходимо поднимать вопрос о синхронизации понятийно-концептуального аппарата медиаполитики и медиатеории. Словом, перед медиаполитикой в современном обществе встают новые вызовы.

В контексте общественных трансформаций и процесса цифровизации очевидно, что российския медиаполитика в последние годы может характеризоваться противоречащими друг другу процессами дерегулирования (уменьшения, отмены регулирования) и ререгулирования (восстановления определенных форм регулирования после процесса дерегулирования). Причем эти противоречия ставят вполне теоретический вопрос о роли государства в медиаиндустрии и медиасистеме, о границах и глубине его вмешательства в медиа, понимаемые в самом широком смысле.

2.5. Понятие обратной связи в концептуализации актуального взаимодействия аудитории и медиа

Происходящие на наших глазах преобразования общества в значительной степени связаны с изменением социальной структуры, которое часто порождает трансформации ценностных установок, жизненных практик, повседневного поведения, стиля жизни современного человека. Сегодня становится все более очевидным, что социум меняется под воздействием не только традиционных макросоциальных сил влияния – политики, геополитики, экономики, культуры, но и аудитории – не облеченных властью обычных людей, граждан, потребителей, которые в XX в. воспринимались как пассивные субъекты общественной жизни. С развитием новых социальных практик и новых технологий социальной коммуникации воздействие людей на общественные процессы становится заметнее и масштабнее, а обратная связь СМИ и аудитории, ее гражданское участие в социуме и вовлеченность в медиапространство – все актуальнее (Gillmor, 2004; Fuchs, 2017).

В последние десятилетия в общественных науках осознается значение человека как субъекта и объекта теоретизации и эмпирических исследований (Человек как субъект и объект медиапсихологии, 2011; Поселягин, 2012). Такой «антропологический поворот» коснулся и отечественных медиаисследований, в которых изучение аудитории и ее представлений о СМИ в последние годы стало и более популярным, и более разнообразным – тематически и методологически.

Исследование аудитории на протяжении многих лет не было в центре внимания отечественных ученых, в отличие от других элементов массовых коммуникационных процессов, таких как субъект массовой коммуникации, тексты, каналы и эффекты коммуникации. Представляется, что это связано с объектно-предметной и методологической спецификой отечественной школы изучения средств массовой информации, с особенностями развития российской теории журналистики, традиционно уделявшей приоритетное внимание журналистским и публицистическим текстам, миссии, ролям и задачам журналистики (От теории журналистики к теории медиа, 2019: 102–104). Это объясняется рядом специфически национальных причин.

Во-первых, исторически и институционально теория журналистики была тесно связана с филологией, прежде всего с изучением журналистских и публицистических текстов (Есин, 1969; Жирков, Фещенко, 2010). Связь с филологией укреплялась и через журналистское образование, поскольку в классических университетах отделения, которые затем преобразовывались в самостоятельные факультеты, и кафедры журналистики создавались именно на филологических факультетах. Эта традиция на долгие годы отделила изучение российской журналистики, а затем и СМИ от медиасоциологии и даже политологии – дисциплин, которые уделяют внимание поведению людей, избирателей, граждан. К тому же в советской теории журналистики, с ее ярко выраженным нормативным характером, важнейшими функциями журналистики выступали агитаторская, пропагандистская и организаторская, фактически мобилизационная (Ленин, 1967). Журналистика, встроенная в систему идеологической работы, относилась к аудитории как к «массе трудящихся», дополняя при этом свой пропагандистский потенциал просветительской работой. Создавая в 1920 гг. огромную общегосударственную сеть рабочих, сельских, военных, юных корреспондентов, советская пресса сыграла значительную роль в ликвидации неграмотности, заложив основу концепции обратной связи аудитории и СМИ (Проблемы теории печати, 1973; Минаева, 2018).

Советская теория журналистики обращала основное внимание на задачи журналистики и не предполагала, что у аудитории могут существовать индивидуальные информационные запросы и потребности, к тому же противоречащие коммунистической идеологии, отрицала стремление аудитории получать новости из альтернативных источников, а также использовать СМИ в целях развлечения (Прохоров, 1984). Это дало основания некоторым зарубежным исследователям говорить о жесткой вертикальной структуре советской медиасистемы, в которой повестка дня и медиаполитика определялись сверху вниз, отражая централизованное управление информационными потоками без учета общественного запроса «снизу вверх» (McQuail, 2005: 212–213; Nordenstreng, Paasilinna, 2002).

Во-вторых, интерес к аудитории как субъекту научного анализа, как и междисциплинарные теоретические подходы к осмыслению аудитории, в полной мере стали возможными только после распада СССР в 1991 г., когда произошла смена исследовательских парадигм и интеграция отечественных медиаисследований в глобальный научный процесс. Ключевым оказался методологический сдвиг, перенесший внимание с концептуальных построений и обобщений на конкретные эмпирические исследования и сбор оригинальных данных (Свитич, 2018). Как известно, преимущественным вниманием к теории в ущерб эмпирике уже с 1940 гг. советские исследователи СМИ отличались от зарубежных, прежде всего англосаксонских, для которых важную роль играла «теория ограниченных эффектов» (Бакулев, 2010; Назаров, 2003, 2010).

Несмотря на определенное отставание отечественных медиасоцио-логических исследований от зарубежных, необходимо подчеркнуть, что с 1960 гг. в СССР возникала школа изучения общественного мнения, формируемого СМИ, через анализ поведения и представлений аудитории. Институт общественного мнения при «Комсомольской правде», Таганрогский проект, группа исследователей Тартуского университета, работы Ю. Левады, Б. Фирсова, Б. Грушина – это важные вехи советской социологии СМИП (Фомичева, 2007: 152–167). Социологи обращались к изучению содержания советской прессы и телевидения, отношения советских людей к прессе и телерадиовещанию, выявляли тенденции общественного мнения и медиапотребления в СССР (Открывая Грушина, 2010). Именно на сочетании зарубежной и отечественной традиций изучения общественного мнения, аудиторных эффектов и запросов аудитории, в российских медиаисследованиях сложились основы теоретической концептуализации аудитории (Фомичева, 2007: 163–183). Особый интерес аудитория как теоретический конструкт во второй половине XX в. стала вызывать и у исследователей экономики и менеджмента массмедиа, для которых это понятие стало важнейшим при изучении сдвоенного рынка СМИ, происходящих на нем процессов коммодификации и монетизации массовой и целевой аудитории (Основы медиабизнеса, 2014: 117–132).

В-третьих, в конце 1990 – начале 2000 гг. общественно-политические процессы в России вывели журналистов и СМИ в центр политической жизни страны. Политика гласности, инициированная в 1985 г. М. Горбачевым вместе с политикой перестройки и ускорения, превратила многих журналистов, прежде всего центральных СМИ, во влиятельных лидеров общественного мнения, а телевидение – во влиятельного субъекта политики, своего рода «политическую партию», которая проводила активную мобилизацию аудитории во время выборов в 1990 гг. (Засурский, 1999; Засурский, 2007). Именно с этого момента начинает формироваться современное отношение россиян к журналистике, которое, с одной стороны, было основано на их зависимости от СМИ как источника информации об окружающем мире, а с другой – включало противоречивое и зачастую недоверчивое отношение к журналистам (Ермакова, 2016). Проводившиеся в последние десятилетия исследования этого отношения различными социологическими службами (ВЦИОМ, ФОМ, «Левада-Центр», «Циркон») отмечают одновременно и признание аудиторией важности журналистики, социальной роли журналистов, и постоянные колебания доверия к последним (Образ журналиста в массовом сознании россиян, 2018).