Полная версия:

Бремя первых. Хроника создания и становления первой сети сотовой связи на Урале

Но 11 канал не прошел, военные не пропустили. В то время, да и сейчас тоже, министерство обороны использовали огромную часть частотного спектра в своих целях, т.е. в целях обороны, и получить частоту было очень непросто. Правда, в настоящее время гигантское развитие сотовой связи и нехватка частот заставило задуматься о том, что частотный спектр – это невосполнимый национальный ресурс и использовать его нужно разумно. Тем не менее, конверсия радиочастот идет крайне медленно и в основном за счет операторов связи, которые заинтересованы в том или ином частотном спектре, например для развертывания сотовых сетей стандартов GSM, 3G и LTE.

Неудача с 11 каналом нас не остановила и мы стали добиваться десятого канала. И вот в марте мы, наконец, получаем факс из ГИЭ России, что десятый канал можно использовать для эфирного вещания в Екатеринбурге. Это была победа, но промежуточная. Техническая реализация проект потребовала не меньше усилий и нервной энергии. Нужно было найти ТВ-передатчик с «горячим резервом», то есть фактически два передатчика, которые работали бы одновременно, передающую антенну, радиорелейную линию для передачи ТВ-сигнала из студии на передатчик, я уже не говорю, про оборудование самой студии.

В настоящее время эта задача несложная – зашел в Интернет, набрал в поисковике необходимое название и получил веер предложений. Тогда этого не было и все решалось на личных связях. Но были добрые люди, они работали в отделе радио и телевидения ГПСИ и владели всей необходимой нам информацией. По их информации мы нашли подходящее оборудование: передатчик – в Омске, РРЛ – в Москве, мост сложения для «горячего» резервирования – в Воронеже. В итоге оборудование свозили со всей страны.

Договорились с Александром Михайловичем Пшеницыным, начальником ОРТПЦ (областной радиотелевизионный передающий центр), о размещении передатчика и передающей антенны на телевизионной мачте (ул. Луначарского, 212). Он же нам согласовал использование 10 канала для получения окончательного разрешения от ГИЭ России.

Не буду описывать текущие будни работы с Минсвязи по получению лицензии, работы с поставщиками оборудования. Все в рамках правил, мало отличающихся от текущего времени. Сначала аванс, потом задержка сроков изготовления, не отгрузили, потому что не получилось и другие многочисленные причины. К тому моменту я практически отошел от работы над этим проектом, поскольку уже работал в ГПСИ, и занимался только контролем взаимодействия с поставщиками и государственными органами.

Самое главное – проект был реализован. В июле 1993 года начал эфирное вещание телеканал «10 канал», потом он назывался «10 канал-Губерния» и проработал до 2019 года. Сейчас, насколько я знаю, он прекратил свое вещание.

Еще раз вернемся к АОЗТ «Теллур», чтобы поставить заключительную точку в его истории. В мае 1993 года стало понятно, что иностранных инвестиций не будет, а без них существование АОЗТ «Теллур» теряло смысл, и было принято решение о его ликвидации. Попытка привлечь в «Теллур» местные предприятия связи (ЕМТС, ЕГТС, ОРТПЦ) потерпела неудачу, так как реальных денег ни у кого не было. Перефразируя слова Владимира Маяковского, можно сказать, что «громадье планов разбилось об отсутствие инвестиций». Но это был огромный опыт, который в дальнейшем помогал при работе с иностранными компаниями и в создании предприятий. Кстати, все наработки, сделанные в «Теллуре», в той или иной степени были использованы ГПСИ «Россвязьинформ» в своем развитии.

Сотрудники ликвидируемой компании перешли в ГПСИ «Россвязьинформ». О.П.Орлов был назначен заместителем начальника ГПСИ по капитальному строительству, но через некоторое время переехал в Пермь к В.И.Рыбакину в Пермский ГПСИ «Россвязьинформ». Ирина Алексеевна Трипук перешла в планово-финансовый отдел ГПСИ Свердловской области, а через некоторое время была назначена главным бухгалтером ГПСИ. Мне предложили работу в Группе инвестиций и развития ГПСИ под непосредственным руководством первого заместителя начальника ГПСИ Сергея Владимировича Левицкого. 28 мая 1993 года я был назначен руководителем этой группы. В принципе это было продолжение работы в тех направлениях, которыми я занимался в «Теллуре», в том числе и сотовая связь. Но были и другие задачи.

Б.Ф.Шушерин поручил С.В.Левицкому и мне разработать «Концепцию развития связи Свердловской области». Директива о разработке такой региональной программы поступила из Минсвязи РФ в мае 1993 года вместе с «Концепцией программы Российской Федерации в области связи».

Еще в августе 1992 года Министерство связи РФ приступило к работе в этом направлении. Была подготовлена «Концепция политики Российской Федерации в области связи», а в октябре 1992 года разработана «Программа выхода коммуникационного комплекса „Связь“ Российской Федерации из инвестиционного кризиса». В программе констатировалось колоссальное технологическое отставание отрасли «Связь» от потребностей общества и высокий процент износа основных фондов. Впервые было предложено создавать совместные предприятия с иностранными инвесторами и внедрять новые виды услуг, в том числе сотовую связь.

Работа предстояла интересная, но длительная. Конечно, можно было бы сделать «кальку» с министерской Концепции и на этом остановиться, но мы решили идти другим путем. Наша Концепция стала скорее стратегическим планом развития всех видов связи на территории Свердловской области, кроме почтовой связи. Почта к этому времени была уже отделена от электросвязи.

Чем отличается концепция от стратегического плана? Концепция – это как хотелось бы чтобы было, или чего надо придерживаться, в каком направлении двигаться. Стратегия – это уже модель реализации замыслов и принципов, заложенных в Концепции. И вот с вариантами реализации были определенные проблемы.

Естественно были привлечены все службы и отделы ГПСИ для подготовки предложений по своим направлениям. Но предложений оказалось не так много, как хотелось, а инноваций практически не было.

У меня сохранилась служебная записка начальника отдела капитального строительства ГПСИ по вопросу Концепции. Вот некоторые выдержки: «В отличие от Минсвязи, которое в своей „концепции“ говорит о возможности кризиса в связи – считаю, что в нашем ГПСИ кризис уже наступил. Из 25 объектов, намеченных к строительству, ведется строительство только 12 объектов. Объекты не обеспечены финансированием. Темпы строительства низкие. Понимание развития связи есть у всех руководителей, но принятые программы не выполняются. Средства не выделяются и дальше благих пожеланий дело не идет… Заглянуть дальше 95 года и что-либо предсказать или предвидеть я не решаюсь. Футурологическими способностями не обладаю, но в ту „розовую“ картинку, которую рисует родное министерство почему-то не верю». И такое мнение не было исключением, многие не верили в «светлость» ближайшего будущего на фоне того, что происходило в стране.

Работа над Концепцией затянулась до конца 1993 года, так как параллельно проводились встречи и переговоры с поставщиками оборудования и компаниями, которые специализировались на разных видах электросвязи.

По спутниковой связи (технология VSAT) переговоры вели с российской компанией «РАМСАТКОМ» и американской компанией «Эндрю»; по стационарной сети передачи данных с американской компанией «Спринт» и Центральным телеграфом, с которым впоследствии создали совместное предприятие АОЗТ «Урал-Телесервис»; по зоновой сети подвижной связи «Волемот» с АО «ВАРТЭлеком» и так далее.

В конечном счете, все эти наработки и вошли в нашу Концепцию как инновационные направления развития средств связи Свердловской области.

Сложнее было с проводной связью, я в ней практически не разбирался. И здесь неоценимую помощь оказал Алексей Владимирович Волгарев, начальник отдела электросвязи ГПСИ. Он и в дальнейшем помогал по многим вопросам, в том числе и при работе по созданию АОЗТ «Урал-Телесервис» и АОЗТ «Уралвестком».

Предложение по проводной связи заключалось в пересмотре принципа организации междугородной (зоновой) связи в области. В то время весь трафик между городами области проходил через ЕМТС (Екатеринбургская междугородная станция). Мы предложили использовать радиально-узловой метод, который предусматривал разделение области на 4 субзоны с учетом тяготения трафика и установку тандемных цифровых станций (междугородно-городских АТС) в городах Нижний Тагил, Серов, Первоуральск и Артемовский. Такое решение было выгодно экономически, поскольку позволяло сократить количество междугородных каналов, замкнуть трафик внутри субзон и значительно увеличить доходы от междугородного (зонового) трафика. Для пользователей эти нововведения означали повышение качества связи и сокращение времени ожидания соединения при междугородних звонках.

В качестве одного из инновационных направлений развития средств и услуг связи в области было обозначено строительство сотовых сетей подвижной радиотелефонной связи в стандартах NMT-450 и GSM-900. Также был прогноз на развертывание сети DCS1800, тогда она называлась сетью персональных коммуникаций PSN в диапазоне 1800 МГц и информации о ней почти не было. В настоящее время она известна, как GSM-1800 и является составной частью двухдиапазонной сети GSM-900/1800, которую сейчас используют все федеральные операторы.

В конце 1993 года «Концепция развития связи Свердловской области» была утверждена, но, к сожалению, не все идеи, заложенные в ней, удалось реализовать. Наиболее значимыми результатами реализации этой Концепции было создание двух компаний – «Урал-Телесервис» и «Уралвестком». «Урал-Телесервис» – это совместное предприятие ГПСИ с Центральным телеграфом (Москва), которое построило областную сеть передачи данных по протоколам Х.25 и Х.28 (скорость до 64 Кбит/сек). В её создании мне тоже довелось принимать непосредственное участие. А компания «Уралвестком» стала для меня ключевым проектом на многие годы.

Работая над Концепцией, мы продолжали заниматься вопросами создания сети сотовой связи.

В июне 1993 года Министерством связи РФ был объявлен конкурс на построение сети сотовой связи стандарта NMT-450 на территории 44 регионов России, в том числе и в Свердловской области. Согласно приказу итоги должны были быть подведены до 1 ноября 1993 года.

В начале июля мы получили Положение о проведение конкурса и о содержании Заявки на участие в конкурсе. В Положении был раздел 3.7. «Безвозмездный взнос». В этом разделе было определено, что «заявитель должен предусмотреть передачу Минсвязи безвозмездного и безвозвратного денежного взноса на развитие сети электросвязи и сообщить предложения по его размеру». Забегая вперед, можно сказать, что это требование впоследствии позволило сформировать уставный капитал «Уралвесткома» со стороны российских акционеров. Но об этом позднее.

18 августа 1993 года я закончил работу над Заявкой, которая представляла собой «Предложение по организации сети сотовой подвижной радиосвязи в Свердловской области». Предложение было изложено на 18 листах и включало в себя: концепцию построения сети сотовой связи, анализ рынка, бизнес-план, описание организационно-правовой формы реализации проекта, сроки реализации, технический проект, финансовый план построения первой очереди сети и другие разделы, согласно требованиям Положения о конкурсе. Большую помощь в работе над Заявкой оказали сотрудники ГПСИ, особенно Ирина Трипук, которая консультировала меня по финансовым вопросам. 18 августа Заявка была отправлена в Организационный комитет для участия в конкурсе и была зарегистрирована под номером 93-NMT-6.

Основные параметры Заявки и Бизнес-плана:

– предполагалось использовать оборудование компании «NOKIA» (Финляндия) или «NIKOLA TESLA» (Хорватия) по итогам тендера;

– количество абонентов: 1994 год – 1 500 абонентов и 2004 год – 103 500 абонентов;

– тарифы на услуги: установочная плата – 995 $, абонентская плата (включает 210 минут разговорного времени) – 205 $ и стоимость дополнительной минуты – 0,5 $;

– капитальные вложения на строительство сети: 5 млн.$ и 74 млн. рублей;

– конкуренция – действующая радиальная система радиотелефонной связи «Алтай-3М» при Свердловском ОРТПЦ, на 01.08.93 сеть обслуживала 1 200 абонентов;

– планируемый уставный капитал компании – 48 млн. руб.;

– доли участия: иностранный инвестор (американская SS Telecom, Inc.») – 50% и российские предприятия связи (ГПСИ «Россвязьинформ», ЕМТС и Свердловский ОРТПЦ) – 50%;

– окупаемость проекта – 3 года;

– предусмотрена выплата Министерству связи РФ безвозмездного взноса на развитие сети электросвязи. За подключение одного абонента предлагалось выплачивать 250 $;

– территория охвата: к 2004 году планировалось охватить сетью 73 города и поселка городского типа, т.е. практически всю область.

Интересно содержание предложения, которое было сформировано в середине 1993 года. Это отражало наше знание и понимание сотовой связи. В этом предложении отражалась идеология связи и профессиональных связистов. Во главу угла ставились не прибыль и дивиденды, а покрытие всей области и предоставление новых видов услуг связи на всей территории области! Всепоглощающий золотой телец еще не стал главной движущей силой, еще были живы понятия профессиональной чести и совести.

Лето 1993 года сменилось осенью, а мы продолжали искать инвесторов для построения сети NMT-450. При этом мы получали различные предложения от заинтересованных в сотрудничестве компаний.

В октябре 1993 к нам обратилось акционерное общество «ВАРТЭлеком» (Всероссийская Ассоциация «Радиотелефон») с предложением о совместном участии в конкурсе на получение лицензии NMT-450. По сути это было даже не предложение, а уведомление, поскольку одновременно «ВАРТЭлеком», без согласия ГПСИ, направил письмо Главе администрации Свердловской области Э.Э.Росселю с просьбой определить ГПСИ Свердловской области в качестве официального представителя для совместного участия с «ВАРТЭлеком» в конкурсе. Я написал заключение по этому предложению С.В.Левицкому, что «нам фактически предлагают отказаться от самостоятельного участия в конкурсе, не оговаривая условия дальнейшего сотрудничества. Мы уже разработали бизнес-план, направили заявку и оплатили 5 млн.руб. за участие в конкурсе. Предложение „ВАРТЭлеком“ не отвечает интересам ГПСИ». С.В.Левицкий поставил резолюцию: «Согласен».

Были попытки заинтересовать ГПСИ в строительстве сети сотовой связи на российском оборудовании. Так, в июне 1993 года мы получили предложение о сотрудничестве и совместной деятельности от НТП «Тикор», которое собиралось выпускать отечественный комплекс автоматической радиотелефонной подвижной связи «Старт». К серийному выпуску оборудования, которое нам предлагали для установки и эксплуатации сети радиотелефонной связи, планировалось приступить в 4 квартале 1993 года на Воронежском заводе «Полюс». Как позднее выяснили, это был проект по созданию гибридной российско-шведской системы сотовой связи: коммутатор компании «Эрикссон», базовые и абонентские станции – российские. Реально был только опытный образец базовой станции, изготовленный в лаборатории Воронежского завода. Дальше этого дело так и не пошло.

А вот с инвестициями никто к нам не «ломился». Тогда было принято решение остановиться на сотрудничестве с американской компанией «SS Telecom, Inc.», которая с начала 1993 года предлагала инвестиции и поставку оборудования сотовой связи. Её и указали в конкурсной заявке на лицензию как инвестора. Тем более, президент компании «СС-Телеком» господин Шелдон Солтман в начале октября активизировался. Получив информацию о направленной нами заявке на лицензию и подведении итогов конкурса в октябре, он начал звонить и писать письма с предложением начать переговоры.

В конце октября было проведено учредительное собрание акционеров и принято решение о создании совместной российско-американской компании АОЗТ «СС Телеком-Екатеринбург» с участием компании «SS Telecom, Inc.» (США) – 50%, ГПСИ «Россвязьинформ» Свердловской области – 20%, Екатеринбургской ГТС – 10%, Екатеринбургской МТС – 10% и Свердловского ОРТПЦ – 10%. Уставный капитал был определен в размере 14 млн.руб.

Большое количество акционеров всегда накладывает определенный отпечаток на деятельность компании. С одной стороны – трудно договориться и прийти к единому мнению, с другой – есть возможность для маневра, используя особенности интересов каждого акционера. В данном случае состав акционеров определялся прагматизмом идеолога данного проекта – Бориса Фёдоровича Шушерина, начальника ГПСИ «Россвязьинформ» Свердловской области.

Я уже упоминал, что приказом МС СССР №669 от 12 декабря 1987 года 9 структурных единиц (МТС, ГТС, почтамт, радиоцентр, ОРТПЦ и другие) в составе Свердловского ОПТУС получили статус госпредприятий и соответственно полную самостоятельность. В составе ГПСИ Свердловской области осталась городская и сельская телефонная связь на территории области (кроме Екатеринбурга), частично радио и телевидение в городах области. Сельская связь всегда была убыточной и субсидировалась за счет доходов более прибыльной городской и междугородной связи. Поэтому рентабельность ГПСИ была невысокой, да и инфраструктуры в Екатеринбурге практически не было. Даже здание, где размещался аппарат управления ГПСИ, принадлежало Екатеринбургской ГТС и ГПСИ пользовалось помещениями на условиях аренды. В свою очередь ЕМТС, ЕГТС, Свердловский ОРТПЦ были высоко прибыльными предприятиями и владели практически всей инфраструктурой связи в Екатеринбурге. Таким образом, участие в совместной компании этих предприятий в качестве акционеров, открывало будущей компании сотовой связи доступ к сооружениям связи на территории Екатеринбурга.

После собрания будущих акционеров были подготовлены и частично подписаны учредительные документы. И все же до регистрации акционерного общества так и не дошло. Нам нужны были инвестиции, которые мы ожидали от американской стороны. Но несмотря на заверения президента компании «СС-Телеком» господина Шелдона Солтмана, мы так и не получили подтверждение наличия инвестиционного капитала у компании. В ноябре господин Солтман представил нам документы, которые подтверждали статус его предприятия и финансовую состоятельность. Это было свидетельство о регистрации «SS Telecom, Inc.» и рекомендательное письмо из банка, подтвержденные апостилями. Апостиль – это официальный метод легализации документов для того, чтобы подтвердить их законную и юридическую силу в иностранных государствах. Причем апостили были датированы 27 сентября 1993 года, хотя документы мы запрашивали с начала года. Из этих документов следовало, что корпорация зарегистрирована 7 марта 1991 года с уставным капиталом 5 000 $; является уважаемым клиентом Ферст Лос-Анджелес Банка, счета ведутся удовлетворительно, но кредитов не брала. Естественно, что такие документы нас совершенно не устраивали. Да и поведение господина Шелдона Солтмана было неоднозначным, особенно, если задавали вопрос о том, когда будут деньги.

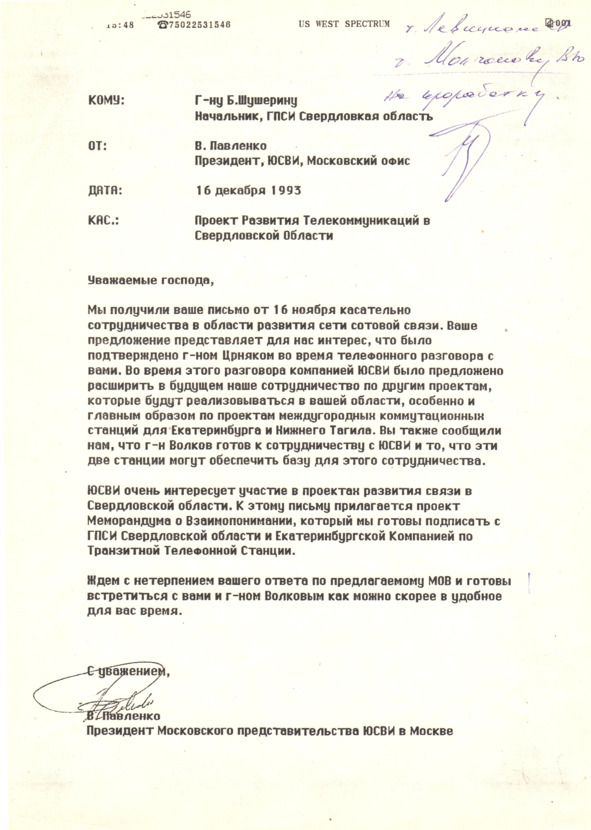

16 ноября 1993 года Б.Ф.Шушерин направил письмо Президенту Московского представительства US WEST International (USWI), крупнейшей американской компании сотовой связи. К тому времени, как я уже упоминал, USWI выиграла конкурс на получение лицензии на построение сетей сотовой связи стандарта GSM в ряде регионов России, в том числе Ростовской и Нижегородской областях.

Через месяц, 16 декабря 1993 года был получен ответ о том, что US WEST International заинтересована в совместной работе по построению сети сотовой связи на территории Свердловской области. Вместе с тем, было поставлено условие об участии US WEST в модернизации междугородной телефонной станции и построении сети сотовой связи стандарта GSM.

К письму был приложен проект Меморандума о взаимопонимании, который был направлен начальнику Екатеринбургской МТС Валентину Ивановичу Волкову и в отделы ГПСИ на согласование. Одновременно стали срочно готовить заявку на лицензию GSM.

19 января 1994 года после согласования Меморандума со всеми заинтересованными лицами был направлен ответ Президенту Московского представительства US WEST International господину В. Павленко о согласии с предложениями US WEST, кроме п.4, который запрещал переговоры с другими компаниями по направлениям деятельности, изложенным в Меморандуме. Также было предложено 24 – 28 января 1994 года посетить Екатеринбург для окончательного обсуждения условий взаимовыгодного сотрудничества.

20 января 1994 года, выполняя условия компании US WEST International, мы направили в Отдел лицензирования Минсвязи РФ заявку на получение Лицензии по предоставлению услуг сотовой связи в стандарте GSM. Через некоторое время из Минсвязи РФ был получен ответ, что конкурс по строительству сотовой сети стандарта GSM на территории Свердловской области еще не объявлялся.

Письмо от US WEST International о сотрудничестве

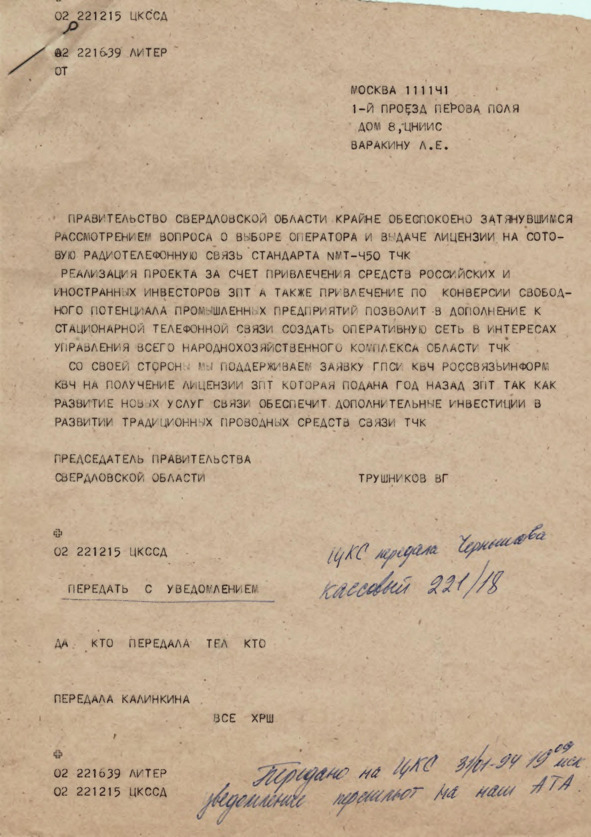

Время шло, а подведение итогов конкурса на лицензию NMT-450 постоянно откладывалось. В конце января по просьбе Б.Ф.Шушерина была направлена телеграмма от председателя Правительства Свердловской области В.Г.Трушникова на имя председателя конкурсной комиссии генерального директора ЦНИИС Л.Е.Варакина, в которой высказывалась обеспокоенность Правительства Свердловской области «затянувшимся рассмотрением вопроса о выборе оператора и выдаче лицензии на сотовую связь NMT-450». Особо было отмечено, что Правительство области поддерживает Заявку ГПСИ «Россвязьинформ» на получение Лицензии. Поддержка местных органов власти высоко оценивалась в Минсвязи и могла сыграть решающую роль в решении конкурсной комиссии.

Однако, вернемся к «первому камню». 1 февраля 1994 года в Екатеринбург приехала делегация представителей US WEST International. Переговоры прошли, как тогда говорили, в теплой и дружественной обстановке. Это были скорее смотрины. К сожалению, у нас еще не было решения по лицензии NMT как весомого аргумента. К тому же американцев больше интересовала междугородная станция. Чтобы не ослабить интерес американской стороны, мы согласились на расширение сферы совместной деятельности, которая, кроме сотовой связи, включала междугородную и городскую связь, передачу данных и т. д. В свою очередь мы настояли на исключении запрета переговоров с другими компаниями по этим направлениям. Для нас это было очень важно, так как в это время мы завершали работу по организации совместного предприятия с Центральным телеграфом (Москва) и компанией «Спринт-Сеть» с целью строительства сети передачи данных, вели переговоры с итальянской компанией «Италтел» на поставку цифровых АТС. Кроме того, ГПСИ входил в состав учредителей компании «Уралтел», о которой я скажу позднее.

Телеграмма от председателя Правительства Свердловской области В.Г.Трушникова

В результате переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГПСИ «Россвязьинформ» Свердловской области, Екатеринбургской МТС и US WEST International, который закрепил намерения по созданию совместного предприятия.

Как видно из текста Меморандума, ГПСИ и ЕМТС отводилась скромная роль согласующей стороны, а все разработки в сфере бизнес-планирования, финансирования, формирования структуры компании, обучения, технологии, работы с поставщиками оставались за US WEST International. В принципе нас это устраивало, так как ни собственных финансов, ни опыта строительства сотовых сетей у нас не было.

14 февраля 1994 года мы получили от US WEST International проект Учредительного договора и Устава будущего предприятия. Так началась работа над учредительными документами совместного российско-американского предприятия.

Российская экономика тех лет не баловала стабильностью – по всей стране шли масштабные реформы, в том числе массовая приватизация государственных предприятий, которые должны были быть обязательно преобразованы в акционерные общества открытого типа. 18 февраля 1994 года ГПСИ «Россвязьинформ» Свердловской области было преобразовано в акционерное общество открытого типа (АООТ) «Уралтелеком» Свердловской области, а Екатеринбургская междугородная телефонная станция в АООТ «Екатеринбургская междугородная телефонная станция» (АООТ «ЕМТС»). В свою очередь US WEST International организовало дочернюю компанию «Рашен Телекоммуникейшинз Девелопмент Корпорейшн» (РТДК), которая должна была управлять бизнесом US WEST International в России. В результате, Меморандум был дополнен Приложением №1, которое закрепило передачу прав и обязанностей новым юридическим лицам.