Полная версия:

Терийоки и его обитатели. Повесть

Терийоки и его обитатели

Повесть

Вадим Сазонов

© Вадим Сазонов, 2025

ISBN 978-5-0065-4401-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая

Вместо пролога

Здравствуйте, зовут меня Иван Выходцев, живу я в городе Зеленогорск, где и родился в 1959 году.

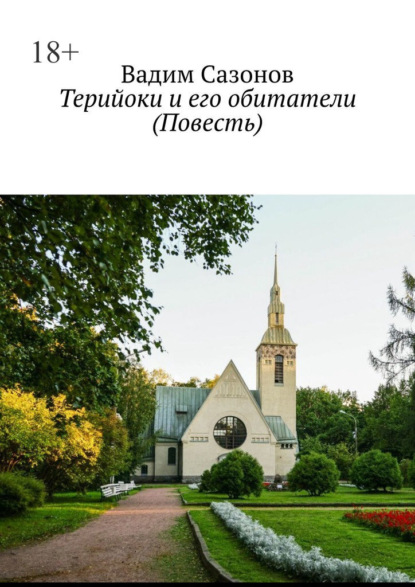

Наш чудесный курортный городок расположен на берегу Финского залива, примерно, в пятидесяти километрах от Питера. До войны Зеленогорск принадлежал финнам и носил имя -Терийоки.

Так случилось, что от безделья решил я записать некоторые заметки об обитателях нашего городка и о себе, в том числе. С этими записями и хочу вас теперь ознакомить.

А решился я заняться писаниной, когда потерял ноги, лишился многих возможностей, но обрел уйму свободного времени.

Обезножил я, кто не знает, путем отчаянного участия собственной персоной в мотоциклетно-автомобильной катастрофе. К тому времени от семьи нашей остались полтора человека – я да сестра, жившая тогда уже замужем. Матушка отмучилась тремя годами ранее, не выдюжив бедности, проблем с хулиганистыми детьми непутевыми, да и прочих, обычных для советской женщины, невзгод и горестей. Вот, правда, батя мог еще к тому времени бороздить в пьяном угаре просторы нашей, тогда необъятной Родины, ну да не о нем заметки эти.

Лишившись ног, лишился я многого, о чем вы можете догадываться, но не прочувствовать. Колеса моего кресла передвигают меня по дому, пришлось правда часть порогов спилить, а часть сравнять путем поднятия половой доски, передвигают они меня и по двору, коль погода выдается неснежная и не раскисшая, иначе вязну в каше.

Улица наша – Круглая – кто знает, сбегает с горки к Приморскому шоссе, так и я скатиться-то вниз могу, а наверх…, ну да ладно.

Постепенно растерялись все дружки-приятели, потому как, какая уж из меня ныне компания, вот только сестра, как оторвет время от детей и мужа, навещает.

Как-то приходится с одиночеством бороться, вот и придумал себе развлечение – заметки эти кропать и в интернете их выставлять, вдруг, кому интересно будет.

Итак, начнем, решившись ступить на этот скользкий путь воспоминаний.

Для начала краткая информация о нашем доме и времени – шестидесятых-восьмидесятых годах двадцатого столетия.

Дом наш, отнюдь, не является образцом архитектуры – старое, двухэтажное, деревянное, похожее на барак, скучной прямоугольной формы сооружение с покрытой проржавевшим металлом двухскатной крышей, ощетинившейся несколькими закопченными трубами. Когда-то он принадлежал финнам, не знаю, одной семье или нескольким, но хорошо помню двух старичков, давненько заезжавших в наш двор и пускавших слезу, глядя на облупившиеся стены бывшей собственности. Они что-то лопотали на непонятном заунывном языке и угощали нас – бегавших по двору мальцов – ужасно невкусными черными конфетками в ярких фантиках.

Дом перегорожен посередине стеной, не имеет сквозного прохода, с торцов два одинаковых крыльца, поднимаясь по которым попадаешь в предбанник, откуда дверь ведет в коридор первого этажа, а скрипучая с прогибающимися ступеньками лестница на второй. На каждом этаже каждой половины дома есть общая кухня, одна веранда и три комнаты.

Основным достоинством дома является огромный двор с высокими старыми соснами, который воспитал не одно поколение детишек, как жильцов дома, так и многочисленных дачников, в те годы заполнявших Зеленогорск каждое лето. Основная часть двора, южная, имеет треугольную форму, ограниченную по основанию домом, а по сторонам заборами. Один из них отгораживает нас от соседнего дома, а второй от, теперь уже заброшенного, предприятия, где раньше инвалиды шили детскую одежду. Где эти заборы сходятся углом, есть узкая тропа, сбегающая вниз на улицу, ведущую к шоссе, пересекает ее и приводит к деревянному мостку через мелкую речушку, за которой вздымался песчаный холм, ведущий к дому отдыха «Ленинградец».

Восточная часть двора – прямоугольная, ограниченная старыми сараями, образующими букву «П». Эти постройки выполняют многочисленные функции: мастерские, гаражи, хранилище хлама, который копится, а выбросить жалко. В былые времена эти сараи гостеприимно принимали летом жильцов дома, освобождавших свои комнаты в ожидании дачников, основательно поддерживавших бюджет местного населения.

С севера плотно к дому подходят заборы садов и огородов, поделенных между жильцами дома.

С запада, в нескольких метрах от крыльца – широкий въезд с улицы во двор.

За улицей начинается одна из самых главных достопримечательностей нашего района Зеленогорска – питомник, территория которого простирается на много гектаров.

С питомником связано почти все детство, там проходила основная наша жизнь.

На выходе к Среднему проспекту на краю питомника стояла конюшня, насколько помню, там были два обитателя, старая мирная кобыла Белка и свирепый вороной жеребец – Жук. На Белке мы катались верхом с разрешения конюха дяди Яши. К Жуку соваться боялись.

Сгорела конюшня уже много лет назад.

Рядом с конюшней была хоть и маленькая, но настоящая кузница, теперь уже развалившаяся.

Недалеко от кузни несколько лет подряд располагался пионерский лагерь, куда мы бегали, слушать песни около вечернего костра. На память от лагеря осталась только зеленая будка, в которой жили вожатые. Пацаны, решавшиеся нарушать родительский запрет и задерживавшиеся в лагере за полночь, рассказывали, что из будки каждую ночь слышался отчаянный скрип пружин и иные звуки, сопровождающие действие, называемое словом, которое нельзя употреблять при родителях, если не хочешь получить затрещину.

Вообще первое знакомство с анатомией мы проходили на Золотом пляже, где стояли будочки для переодевания с неплотно закрывавшимися перекошенными дверками. Стайка мелких «познавателей» располагалась на песке недалеко от такой будки в ожидании приятного зрелища – переодевания.

Потом, гораздо позже, процесс познания перешел от созерцательного к тактильному на скамейках в темных аллеях дома отдыха «Ленинградца» и санатория «Серверной Ривьеры».

А уже окончательное погружение в вопрос для большинства было связано с лужайками, надежно спрятанными густым кустарником опять того же питомника.

Еще раньше в питомнике мы познакомились с действием алкоголя на детский организм. Не окрепшие здоровьем и не забывшие вкус конфет, лимонада и газировки с сиропом за три копейки, знакомство это начинали, конечно, с портвейнов, все ж как ни как сладкий напиток. А какие были красивые неведомые названия: «Иверия», «Колхетти» и т. д. Но это было дорогое удовольствие: от два ноль две до два сорок две, более доступным был любимый «Розовый» – рубль двадцать семь. Печальный опыт спившихся родителей никого не остановил в стремлении почувствовать себя взрослым и, приняв стакан, завалиться в мягкую траву с папироской в зубах, цедя сквозь зубы какую-нибудь похабщину.

Нет, не подумайте, получали мы и культурное развитие, для этой цели в те годы в Зеленогорске были три кинотеатра: Летний, Победа и Дом Культуры, не считая кинозалов в домах отдыха и санаториях.

Выстаивали мы длинные очереди, чтобы сопереживать Верной Руке – последней надежде, угнетаемых и истребляемых жестокими американцами, индейцев. Тогда же мы узнали, что самый главный и настоящий индеец живет в Югославии, а лучше всего Дикий Запад знают в ГДР на студии ДЕФА.

В тоже время стоя за спинами утомленных трехразовым питанием отдыхающих в «Ленинградце» мы внимали черно-белому экрану телевизора, восхищаясь с каким энтузиазмом гоняется некий Остап за таинственным золотым теленком, а каждое утро стекались на Средний за питомником, где у счастливицы Светки Калафуто в сарае тоже был телевизор, и познавали как очаровательный блондин Янек вместе со своей собакой и сослуживцами выиграл Вторую Мировую Войну. А чего стоили подвиги капитана Клосса в фильме с таинственным названием «Ставка больше, чем жизнь». Это было загадкой, как ставка может быть больше, чем жизнь? Не знала наша страна казино, не играли мы еще тогда в карты, и единственное значение слова ставка было для нас связано лишь со Ставкой Главнокомандующего.

Чуть позже наше классовое сознание формировала некая Анжелика, мужа которой упрятал в темницу классовый враг – король, а ее вынуждал каждую ночь спать с другим, начиная от бандита и кончая заморским шейхом. Я уж не говорю о впечатлении, которое она оставила в детской памяти своим бельем и формами.

Не чужды были мы и музыке. Из приемников неслась советская эстрада, и мы знали, что есть Хиль, Кристалинская, Зыкина, но пели о том, что на таинственной Таганке «опять по пятницам пойдут свидания», мы знали, что надо делать, «если друг оказался вдруг…», что воздушный бой выиграл ЯК, у которого тот, который внутри сидел «вдруг ткнулся лицом в стекло».

Это уже позже появился рок, и начали мы изучать английский по названиям песен Хипа и Пёпла. Набрались гораздо больше, чем в школе, где нам вдалбливали из года в год один набор: «э тэйбл», «э пенсэл» и т. д.

Вот, примерно, такое вступление, а теперь начнем разговор по делу.

Глава 1. Галина

1. Подросли чужие дети

На первом этаже восточного крыла нашего дома (красиво как звучит!!!) жили две семьи.

Николаевы – единственная у нас бездетная семья: Егор маленький, щуплый мужичок лет сорока пяти с вечно заросшим щетиной лицом, со впалыми щеками и редкими светлыми волосенками на макушке и дородная бабища – Клавка – выше мужа на голову, с бесформенными, колыхающимися при ходьбе телесами, огромными кулачищами и сердито сдвинутыми густыми бровями, из-под которых зыркали на всех злющие, маленькие глазенки.

Егор работал сменным кочегаром в «Северной Ривьере», а Клавка в магазине на проспекте Ленина.

Сменная работа для мужа была очень удобна, можно было, вернувшись со смены, успеть напиться до возвращения домой супруги. За это он частенько и жестоко бывал бит. Однако, продолжал жить по принципу: битым быть в любом случае, а выпивши переносятся побои легче и не так обидно.

Николаевы занимали две северные комнаты первого этажа напротив кухни с окнами на часть вишневого сада, принадлежавшую Федотовым, жившим над ними.

Вторая семья, занимавшая третью комнату первого этажа, смотрящую во двор, и веранду, была женская команда Гончаровых. Старшая – Екатерина Ивановна – тихая сухонькая старушка, поднявшая дочь в одиночку в силу ранней кончины ее мужа – школьного учителя.

Также без мужской поддержки воспитывала ее дочь и свою дочку, имя отца которой никто не знал.

Дочь Екатерины Ивановны, Машка (Мария Александровна), пошла фигурой в маму: невысокая, хрупкая, кроткого вида женщина, с бледным лицом, даже в жаркое лето, тихая, мало с кем разговаривавшая, смотревшая обычно себе под ноги, а не в лицо встречным. С таким же невинным и кротким видом принесла она из роддома неизвестно как обретенную дочь – Гальку (являющуюся уже представителем моего поколения). И вот именно Галька сломала традицию женщин Гончаровых быть миниатюрными и тихими, росла она не по дням, а по часам, главенствовала во всех наших забавах, оставляя позади самых задиристых и хулиганистых пацанов, не боялась и в грош не ставила никого: ни родных, ни учителей, ни соседей.

Мария Александровна, работавшая проводницей на поездах дальнего следования, бывала дома редко, и все Галькины «художества» отражались в большей степени на здоровье и покое бабушки, которая, если и решалась как-то повлиять на внучку, то делала это тихим голосом, смущенно опустив голову. Но, как ни странно, на Гальку внушения бабки действовали больше и глубже, чем крики учителей в школе или слезы и длительные, надрывные увещевания матери, которая в редкие дни присутствия дома, поднимала глаза на дочь и тихим надломленным голосом начинала читать ей лекции о достойном девочки поведении.

Так и жили эти семьи рядом, деля одну кухню, почти не скандаля, но и в гости друг к другу не ходя, да и практически не общаясь. Но отголоски семейной жизни Клавки и Егора частенько доносились в комнату Гончаровых громкой бранью, а иногда и звуками падающих стульев, и сдавленными стонами Егора.

Годам к тринадцати Галина неожиданно для окружающих обрела вид вполне сформировавшейся девицы – высокая, статная, с внушительной и гордо носимой грудью, копной непослушных рыжих волос, длинными, но излишне полными ногами. И эта перемена вдруг обнаружилась весной, когда Галина сменила тяжелое еще детское пальто, со ставшими короткими рукавами, на легкую кофточку, короткую юбку и скинула, наконец, дурацкую шапку с длинными ушами и завязками, хлопавшими ее при ходьбе по щекам.

И, на удивление всем, от этого явления молодого сильного тела поехала крыша у зашуганного, спившегося Егора.

Как-то тихим весенним вечером заслышала Клавка неясные звуки борьбы, раздававшиеся из кухни, выплыла из комнаты и, встав на пороге, в первый момент даже потеряла дар речи. Возле плиты ее Егорка, одной рукой обхватив Галку вокруг спины, мял ее грудь, а второй пытался задрать юбку. Девица пыхтела и старалась отбиться, но это затруднялось тем, что нападавший находился почти за спиной.

– Ах, ты козлина старый! Козлина, проклятущий! – сиреной взвыла, пришедшая в себя Клавка и, схватив первое, что попало под руку, а это был металлический ковш, плававший в ведре с водой на лавке у входной двери, запустила им в голову мужа. Тот увернулся, и ковш, выбив стекло, вылетел на улицу.

Воспользовавшись заминкой, Егор проворно проскользнул под рукой жены, выбежал в коридор и, хлопнув дверью, скатился с крыльца в надвигающиеся сумерки.

– Ах ты, стерва задастая, чего тут свое вымя выставила!? – набросилась Клавка на Галину, но номер не прошел.

– Помолчи, корова! – был лаконичный ответ школьницы, которая, одернув юбку и задрав нос, прошла в коридор мимо опешившей соседки. – На себя посмотри, с такой квашней даже этот синяк оголодает!

Дверь в комнату Гончаровых захлопнулась.

Егор где-то прятался от гнева жены всю ночь, а на утро, не заходя домой, ушел на суточную смену.

Но со своего пути он уже не свернул.

Через день, выпив, пошел за сараи и, спрятавшись за поленницей, стал поджидать вечерком Галку, здраво рассудив, что туалета ей все одно не миновать. Расчет был верен, но только не учел боевого характера предполагаемой жертвы.

Всего на секунду опешила Галина, увидев ринувшегося на нее из сумрака Егора, но тут же схватила верхнее полено из поленницы и, размахнувшись, со всей своей силой молодецкой влепила ему поленом в лоб.

– У-у-у-у, су-у-ка! – взвыл, падая спиной на стену сарая, охотник до девичьей красоты.

Кровь пеленой залила ему глаза.

Галка сбежала, а шрам на рассеченной брови остался у Егора на всю жизнь, зарос неровно, свесившись, как капелька на кране, над левым глазом.

Но засады свои он не оставил, и, как только удавалось напиться, шел за сараи.

Да обхитрила его Галка, перестала пользоваться туалетом. Пока была весна, лето и ранняя еще нехолодная осень, бегала по нужде через улицу в овраг на краю питомника. А с приходом холодов приспособила себе ведро в комнате для решения неизбежного естественного вопроса.

Потом, когда мать, ночуя между поездками с ней в одной комнате (бабка жила на веранде даже зимой, благо муж до смерти успел смастерить съемные вторые рамы для огромных окон и, перебрав перегородку, вывел один край печи на веранду), спросила о таком пренебрежении к дворовым удобствам, Галка выставила ведро из комнаты. А, услышав во дворе пьяный говорок Егора, взяла в кухне топор, вышла на улицу, подошла к соседу, о чем-то беседовавшему с двумя мужиками, поднесла топор к глазам обидчика да так неожиданно, что тот даже присел от страха:

– Еще раз подойдешь, зарублю, – сказала она спокойным голосом, отвернулась и пошла к туалету, легко помахивая топором.

2. Летели годы, ломая судьбы

Продолжая ходить с топором по двору, Галина за его пределами вела вольную, разгульную жизнь. И вот к шестнадцати годам, учась на последнем курсе сестрорецкого училища и осваивая профессию поварихи, она «залетела». Кто был виновником, естественно, было неизвестно.

Сколько раз я видел, как уходила она с «танцевального вечера» в «Ленинградце» в обнимку с каким-нибудь новым кавалером. Куда? Понятно куда, через шоссе в рощицу слева от «Северной Ривьеры». Немало наших земляков было зачато в этой рощице и не только наших, но и городских, потому как удавалось уводить в эту рощицу и некоторых из наиболее доступных молоденьких отдыхающих. А напористость и неопытность легко боролись с низкой рождаемостью. Иногда туда уводили не мы, а нас, когда объявлялась среди приезжих какая-нибудь дама постарше, охочая до молоденьких мальчишек. Что ж шли набираться опыта: «Ты не суетись, расслабься и внимай».

Явным «залет» стал к весне, шепотком прокатился по кухням нашего дома, перекинулся и в соседние, породив насмешливые ухмылки у Гальки за спиной – яблочко от яблоньки…

Когда известие долетело до Егора, он молча вышел из кухни на крыльцо, постоял с минуту, что-то бормоча себе под нос, потом бегом спустился во двор, встал на крыло и спикировал в долгий, тяжелый десятидневный запой.

Появился он во дворе, встреченный Клавкой, которая за эти дни успела обзвонить все больницы и морги, у края тропинки, в узком проходе между соседскими заборами. Вид у него был почти неузнаваемый – борода, чернота лица, плохо открывающиеся глаза, набрякший, посиневший шрам от Галкиного полена, свежий синяк на щеке, одежда изодрана, один ботинок потерян.

Он попытался молча протиснуться мимо жены, но она ухватила его за ворот и с силой шваркнула тщедушным мужниным телом об забор. Он упал, медленно встал и, не поднимая взора, попытался опять с медвежьим упорством протиснуться во двор. Снова удар об забор, и снова молчаливая угрюмая попытка прорваться.

После третьего броска и последующего удара кулаком в глаз, Егор поднял голову, размахнулся и саданул, первый раз в жизни, Клавку в выпяченный над ним подбородок. Не ожидая удара, она отступила, поскользнулась на мокрой траве и плюхнулась на штабель сложенных вдоль забора досок.

Гробовое молчание, в котором продолжался поединок, прибавлял жути к развернувшейся картине.

Егор молча прошел через двор и скрылся в доме.

Родила Галина в срок и без проблем, здорового крупного мальчика – Павла.

Большая часть забот о нем свалилась на безотказную Екатерину Ивановну, Галька не собиралась отказываться от удовольствий молодой жизни, а скоро еще и на работу устроилась – на кухню в «Ленинградец», благо, ходить туда было не более пяти минут. Машка продолжала рассекать просторы родины, появляясь между рейсами, сюсюкала с малышом, но особых усилий на уход за ним на себя не взваливала.

К Новому году померла Клавка, отмучилась, бедолага. Сгорела она быстро, врачи только сокрушенно качали головой – поздно, уже поздно, с таким диагнозом шансов нет. Худела она на глазах, пальто висело на ней, как на вешалке, руки дрожали, когда снимала кастрюлю с плиты, потом уже и за водой ходила еле-еле, приносила по трети ведра, не то, что раньше – два полных, да еще чуть ни бегом. А к зиме отвез ее Егор в больницу, где потом, как верный пес дежурил, когда не был на смене или пьян.

Свезли ее со двора на кладбище на заказанном ПАЗИКе почти пустом, мало кто пришел проводить – день был будний, вьюжный и холодный.

Подрастающий Пашка, наконец, убедил своим голоском и неуверенным топаньем по гулким доскам пола Машку, что стала она бабкой. Но выводы она из этого сделала не те, которые ждали от нее. Она вдруг осознала, что улетучивается из нее молодость, как пена из неаккуратно открытой бутылки шампанского, расплескиваясь и не оставляя в бокале ни капли надежды. Стала она пропадать, придет из рейса, приоденется и убежит на электричку и в город, то до поздней ночи, а то и до утра, в вагоне-то, где она работала, каждый раз оказывался какой-нибудь перспективный пассажир.

А к двум годочкам внука она исчезла окончательно. Одно письмо прислала Галине, что, мол, встретила хорошего человека где-то там, в далекой неведомой Уфе, что, как устроится, вызовет семью к себе. Письмо было короткое и единственное, больше никто никогда о Машке не слыхал. Галина повертела письмо в руках, оглянулась на свою бабку, подумал о чем-то и выкинула листок в ведро, не дав его почитать бабе Кате, лишь процедила:

– Мать, не вернется, нашла себе кого-то.

– Как же это? – тихо удивилась Екатерина Ивановна. – Мы же как?

– Обойдемся, – Галина подхватила на руки сына и вышла с веранды в комнату.

Сколько раз не стучал Егор в Галинину дверь или окно, с надеждой и молением заглядывая ей в глаза, всякий раз видел через приоткрытую дверь или сквозь оконное стекло все то же старый топор и слышал всегда одно и то же:

– И не надейся, кобель, сунешься, прибью!

И только раз позволила Галина ему пройти с ней рядом. Случайно столкнулись они на песчаном холме, она тащила с работы тяжелую сумку с продуктами, а он под легким хмельком возвращался домой из кафе-мороженое, где всегда можно было заглотнуть стаканчик дешевого вермута.

– Давай помогу, – предложил он, на всякий случай отступив на шаг.

– Тащи, – согласилась она.

Так они вместе и пришли во двор и в дом, у дверей своей комнаты Галина отняла у него сумку:

– Все, давай, – и скрылась за дверью.

Было Пашке годика четыре-пять, когда у Галины явно кто-то появился. Стала задерживаться по вечерам, а потом и вообще перестала периодически приходить ночевать.

Скрипел Егор зубами, сжимал кулаки, мечась по ночам по своей пустой комнате. И как-то раз в такую ночь услыхал детский плач из соседней комнаты, остановился, прислушался, так и есть, Пашка плачет. Бабка-то Катя уж давно стала слаба слухом и не слышала с веранды детских призывов.

Тихо прокрался Егор в комнату Галины и в потемках приблизился к детской кровати:

– Тихо, малой, тихо. Все хорошо, спи, давай, не кричи, – бормотал он, склоняясь над ребенком и дыша на него тяжелым перегаром.

Мальчик открыл глаза и с ужасом сквозь темноту рассматривал чужое лицо, но потом признал соседа.

– Ты чего, раскричался-то? – спросил шепотом Егор.

– Сон страшный! – прохныкал малыш.

– Не боись, спи, я тут и посижу. Давай, давай, глазенки закрывай, и как там… Баю-баю, не помню, как…

Мальчик успокоился и скоро уснул.

Так постепенно вошло в традицию, если Егор был дома, когда уходила на ночь Галина, он прокрадывался к ней в комнату и сидел у кроватки до рассвета, а потом на цыпочках уходил к себе. Он никогда не заходил, пока Пашка не уснет, не дай Бог, матери расскажет…

Я уже говорил, что питомник являлся основным пристанищем подрастающего поколения. Сначала там играли в «вышибалы», «американку», потом в «войну», гоняясь с выпиленными из досок автоматами и пистолетами по кустам и оврагам, потом шла по кругу папироса, а со временем и стакан.

Дорос через несколько лет Пашка до возраста играть в «войну». И пришлось ему заняться вырезанием себе оружия. Примостился он на штабеле бревен во дворе, вооружился кухонным ножом и принялся строгать неподдающуюся доску.

За этим занятием и застал его бредущий с тропинки к крыльцу Егор. Остановился, пригляделся:

– Ну ты, осторожнее. Руки порежешь. Идем-ка со мной.

И провел он парнишку к себе в сарай, где стоял большой верстак, висело по стенам видимо – невидимо инструментов, пол завален досками и ящиками. Взял у Пашки из рук доску, посмотрел на нарисованный на ней автомат, покрутил в руках, приладил на верстак, скинул пиджак, не глядя, повесил его на гвоздь у двери и взялся за рубанок.

Пашка присел на чурку посреди сарая и оглядевшись увидел полки с диковинными фигурками, сделанными из сучков, корней и поленьев: всякие чудища, черти, птицы страшенные, а среди этого всего удивительно живо выглядевшая точеная девичья головка с длинными распущенными волосами.

Проследив за взглядом ребенка, Егор ухмыльнулся, вспомнив, как много лет назад, увлекаясь изготовлением этих фигурок, приволок несколько в дом. Как тогда кричала Клавка, выкидывая его фигурки в помойное ведро:

– Охренел, дурень, свою нечистую силу в дом волочь! Спалю твой сарай проклятущий!

Так постепенно и забросил Егор свое увлечение, забыл, да вот руки-то, видать, не забыли, привычными движениями полировал он ложе приклада уже почти готового автомата. Оторвавшись от работы, посмотрел опять на Пашку, тот сидел, казалось, боясь вздохнуть, открыв рот, и широко распахнутыми глазами любовался чудом рождения произведения в руках соседского алкаша, как называла Егора мама.

И потянул Пашка к Егору всех соседских приятелей, целая очередь образовалась, не успевал вернуться Егор со смены, а уже кто-нибудь поджидал с доской и вырванной из учебника истории страницей с картинкой вожделенного оружия. Егор мастерил, а Пашка приходил посидеть, понаблюдать, фигурки потрогать, погладить их, беря аккуратно и нежно.