Полная версия:

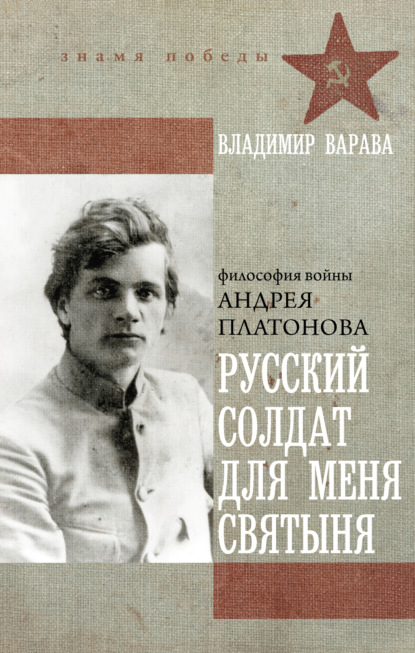

Русский солдат для меня святыня

Военные рассказы Платонова – одна из лучших страниц, написанных о Великой Отечественной войне, в которых дано не просто описание событий в захватывающе-батальных сценах, но их глубинное осмысление. В современном мире, когда происходит возрождение фашизма, особенно ценным выглядят философские размышления Платонова о нечеловеческой природе этого явления, о его, как он говорил, «пустодушии» и «всемирно-историческом зле фашизма». То, что фашизм возрождается, не отменяет подвига советского народа, который, как иногда сегодня приходится слышать, что-то недоделал, недоработал. На тот момент всё было сделано абсолютно: ценой неимоверных потерь, которые понес Советский Союз, ценой беспримерного подвига всего народа удалось отодвинуть на долгое время смертоносную угрозу фашизма и обеспечить мирное существование нескольким поколениям. Но мир, увы, не вечен. Вечный мир, как говорил русский военный ученый А. К. Баиов, «возможен только на кладбище»[15]. За эту рационалистическую утопию «вечного мира» всегда приходится горько расплачиваться.

Сегодняшнее возрождение фашизма неудивительно; фашизм как болезнь, как вирус, как духовная проказа живуч в нашем несовершенном мире, как говорили русские философы, «больном бытии». И полностью искоренить его такая же опасная утопия, как и пацифистская утопия – прекратить войны одной лишь гуманной идеей. В результате теряется понимание, ослабляется ответственное отношение к жизни, и новыми жертвами усеивается многострадальная земля человеческая, земля русская.

Фашизм, если выразиться религиозным языком, это грех, грех человеческой гордыни, пытающейся, как говорил Достоевский, «по своей, по глупой воле пожить». Глупая – не значит неопасная, глупая значит неосуществимая, поскольку не принимает в расчет нравственные законы бытия. И этим как раз грешит фашизм, вопреки очевидности стремящийся установить абсолютно невозможный порядок вещей, порядок, как сейчас говорят, основанный «на правилах», а не на вечных духовных и нравственных ценностях. И если у него есть сила и власть, то он делает это самым жестоким и бесчеловечным образом. Глубокое чтение военных рассказов Платонова поможет сегодняшнему читателю понять, что такое фашизм, как и почему он возможен, и какова реальная роль русских советских людей в деле победы над фашизмом.

* * *В военной прозе Платонова на первый план выходят вопросы нравственного смысла жизни, которые своей определенностью должны сохранить жизнь, обеспечить победу и последующую мирную жизнь. Война не самое подходящее место и время для философии, но Платонов показывает, что и в смертоносном пекле войны русский солдат сохраняет исконные свойства русского человека – сердечность и философичность. И философия, и метафизика сохраняются в военной прозе Платонова, приобретая новое, высшее измерение.

Русский солдат, каким его изображает писатель, и труженик, и в то же время философ, склонный к размышлению, созерцанию, обладающий способностью удивляться тайне мира и думать о смысле жизни. Моряк Василий Цибулько из рассказа «Одухотворенные люди» «чувствовал мир как прекрасную тайну». А красноармеец – герой рассказа «Никодим Максимов», подготовившись к бою, «стал рассматривать муравьиную жизнь в земле, видя в этой жизни тоже серьезное, важное дело». Русские солдаты – как дети, добрые и наивные, но именно это есть свойства подлинно философские. И это повсеместно: исконная философичность Платонова ему ничуть не изменяет. «Страна философов» Андрея Платонова остается таковой и на поле боя.

Но вместе с этим появляется новый уровень нравственной ответственности, почти невозможная для прежнего Платонова несомненность ответов на вопросы: «для чего жить?», «ради кого жить?» Цибулько не просто чувствует мир как тайну, он погибает на войне, и его смерть как «ненапрасная смерть» должна иметь иной, нежели в мирное время, смысл. И поэтому литература как свободное творчество приобретает новые задачи, продиктованные обстоятельствами, которые пришлось испытать народу в эти страшные годы.

Как литературный манифест военного времени звучат слова Платонова из его записной книжки: «Назначение литературы нашего времени, времени Великой Отечественной войны,– это быть вечной памятью о поколениях нашего народа, сберегших мир от фашизма и уничтоживших врагов человеческого рода. В понятие вечной памяти входит и понятие вечной славы. Вероятно, этим назначением литературы она сама полностью не определяется, но сейчас именно в этом направлении лежит ее главная служба <…> Мы должны сберечь в памяти и в образе каждого человека в отдельности, тогда будут сохранены и все во множестве, и каждый будет прекрасен, необходим и полезен теперь и в будущем, продолжая через память действовать в живых и помогая их существованию»[16].

Память – важнейший духовный пласт в творчестве Платонова, уходящий к истокам философии общего дела Николая Федорова. Именно в военный период этот пласт актуализовался во всей своей жизненной необходимости. Сохранение вечной памяти героев, благодаря подвигу которых сохранена жизнь множества людей, есть «главная служба» литературы военного времени. Платонов не боится слова «служба», слова из военно-церковного и рабочего словаря, и смело употребляет его по отношению к литературе, к ее свободному, часто капризному творческому характеру. Нравственная миссия литературы, ставшей свидетелем спасения народа и уничтожения «врагов человеческого рода», именно в этом.

Литература военного времени призвана служить фронту, способствовать победе. Задача писателя военного времени меняет свой ценностный знак – от эстетики к этике, от эстетического вглядывания и любования действительностью до глубоко трагического ее переживания, которое открыла война во всей своей полноте. И это не идеологизация литературы, это ее призвание служить народу в опасное для него время. Платонов очень хорошо понимает и показывает эту иерархию ценностей, в которой «этическая необходимость» выше эстетического самопроявления, поскольку таков зов бытия, зов военного времени.

Это «назначение» литературы военного времени, ее «служба» жестко поставила вопросы о смысле войны и мира, о послевоенной жизни, о нравственной оправданности войны, о русском советском солдате, его доблести и непобедимости, его отношении к войне, о доброй сути русского народа, о всемирно-историческом зле фашизма, о его противочеловеческой сущности и многое другое. Все было подчинено задаче осмысления войны, война стала центром философской рефлексии писателя.

В рассказе «Размышления офицера», написанном в самом эпицентре войны в 1943 году, Платонов предельно четко формулирует вставшую в эти годы перед народом задачу:

«Я думаю над тем, как нужно еще лучше, во всенародном и всесолдатском измерении, превратить нашу общую мысль, нашу философию, владеющую исторической истиной, превратить в простое, доступное всем, страстное, святое чувство, подобно молитве, чтобы оно постоянно укрепляло сердце воина и подымало на врага его руку. Это великое, нужное нам оружие, которым мы ещё не овладели, как следует им владеть, чтобы скорее сдвинуть противника с нашей земли»[17].

Здесь речь идет уже не только о литературных задачах, но о чем-то большем: о создании из «нашей философии» «святого чувства», молитвы, вдохновляющей и подвигающей на победу. Это не идеология, а какое-то духовное воззвание, в концентрированном и максимально простом виде, содержащем святыни русского народа, его предельные истины и смыслы, способные одухотворить бойца и вообще всех людей. И это, конечно, философская работа – создание таких истин и смыслов, которыми не перестает заниматься Платонов в своих произведениях военных лет.

Он очень правдиво смотрит на жизнь и человека и понимает, что человеческой природе присуще забвение. В записных книжках Платонов пишет: «И еще я заметил, что истинное величие души и действия очень податливо на забвение <…> нельзя от следующих за нами поколений требовать столь много: человеческому сердцу свойственны не только совесть, долг и память, но также и забвение. Задачей искусства и является создание незабвенного из того, что преходяще, забвенно, что погибло или может погибнуть, но чему мы, живые, обязаны жизнью и спасением,– в такой же мере обязаны, как матери; искусство должно здесь, преодолев недостаток человеческого сердца, склонного к забвению, восстановить справедливость»[18]. И вновь нравственное требование превыше всего – восстановление справедливости, той справедливости, жажда которой составляет духовную суть русского человека.

Это предъявляется уже к самому искусству в виде программных тезисов его задач – создание незабвенного, восстановление справедливости. Вообще, определение задач искусства в традициях отечественной литературы и философии. Такова ее особенность. Традиции отечественного искусства – не в «чистом искусстве», но в искусстве, имеющем нравственную миссию. И это не пафос, это факт. И поэтому задачи искусства определяли и Гоголь, и Достоевский, и Добролюбов, и Белинский, и Соловьев, и Федоров, и Толстой, и Чехов, и Бердяев и С. Булгаков. И, разумеется, Платонов тоже определяет задачи искусства, когда само время, пережив невероятный трагический излом истории, требует от него спасительного, то есть незабвенного.

Кроме этого есть и еще одна задача искусства. «Мы должны,– говорит Платонов,– сберечь в памяти и в образе каждого человека в отдельности, тогда будут сохранены и все во множестве, и каждый будет прекрасен, необходим и полезен теперь и в будущем, продолжая через память действовать в живых и помогая их существованию»[19]. Какой писатель будет об этом думать? Это ж невозможно, поскольку выходит за границы возможностей и человека, и художника. Выявить типаж, характер, раскрыть в одном проявления многих – это да. Но чтобы всех! Ведь это воскресительная, по сути, религиозная задача – сберечь «каждого человека в отдельности» для сохранения всех. То есть воскресить всех. А это и есть принцип русской соборности, который Платонов на своем языке формулирует очень близко к Хомякову.

Русский советский писатель будет сберегать в памяти всех. Потому что такова его высшая нравственная миссия: «служба литературы, как служба вечной славы и вечной памяти – всех мертвых и всех живых». Если пока и не воскресить всех в христианском смысле, то, по крайней мере, сохранить их в вечной памяти живущих. Это по силам, и писатель, который столкнулся с этим, которого сама жизнь и история, сама судьба поставила в эту точку мирового бытия, не имеет права отказаться от этой задачи – стать на службу литературы как нравственного свидетеля войны.

«Если бы наша литература исполнила эту свою службу,– говорит Платонов,– она бы, между прочим, оберегла многих людей, в том числе и тех, которым еще только надлежит жить, от соскальзывания их в подлость». Забвение, подлость – таковы «недостатки человеческого сердца»[20], его нравственные пороки, о которых Платонов как писатель и философ сердца очень хорошо знает. И как бы предвидит нынешнюю ситуацию, когда многие действительно ради своей безопасности и комфорта «соскользнули в подлость», оставив страну в трудный час. Но знает Платонов и то, что литература, святая русская литература, ее слово, и тогда, и сегодня остается самым надежным ориентиром нравственного спасения человека, вне которого всё остальное имеет мало ценности.

* * *Пришло время для военного текста Платонова, его военных произведений, которые составляют большую летопись Великой Отечественной войны. Для военной летописи Платонова не было большого события, в котором она бы ожила, наполнившись плотью и кровью. Великая Отечественная уже далеко, ее стали забывать, а о какой-то иной войне, о войне коллективного запада против России, которая началась уже с распадом Советского Союза, либеральная диктатура запрещала даже думать. И вот снова война, снова русский солдат, снова фашисты, снова Отечество в опасности, и снова настоящий Платонов, каким он был, когда не раздумывая бросился защищать Родину от смертельной опасности. И они счастливы, потому что воюют за Россию.

Писатель создал, как говорят, архетипический образ русского человека и русского солдата, образ нетленный, вневременной. И платоновские герои Великой Отечественной войны – это и современные герои, герои специальной военной операции. Они делают одно и то же дело. О них он тоже писал, поскольку он писал о судьбе русского солдата. Произведения Платонова помогают нам это увидеть и понять, что к русскому солдату нужно относиться так же, как и он, – как к высочайшей святыне.

«А без смысла на войне нельзя»

Главный вопрос

Иль не хочешь смысл жизни строить с нами среди всего вещества?

«Хлеб и чтение»Среди вопросов, которые мучили Платонова и занимали больше его сердце, нежели ум, был вопрос о смысле жизни. Поиском смысла пронизан весь довоенный период писателя. Этот по сути корневой для русской философии и литературы вопрос бесчисленное количество раз ставится в его произведениях.

В традициях отечественной философской культуры поиски смысла принято именовать предельными, вечными, открытыми, проклятыми вопросами, определяющими ее самые важные особенности и отличия от других философских традиций.

Платонов оказывается в центре этой отечественной традиции. Все его довоенное творчество, охваченное поисками смысла жизни и тематически укладывающееся в философскую классику, по своей силе и глубине во многом ее превосходит. Чтение его произведений невольно рождает ощущение, что как будто до него никто и не ставил этого вопроса, особенно в русской традиции, которую автор хорошо знал. И как будто он не был решен новой советской властью, которую он принял всей своей открытой душой. Та бескорыстная простота и бесхитростная наивность и в то же время невероятное упорство, с каким Платонов ищет смысл, говорит о том, что это центральный нерв всего его творчества и всей его жизни.

Этот вопрос во всей своей глубине ставится в раннесоветской литературе, пожалуй, только Платоновым и ставится не в теоретическом плане, характерном для академической традиции, но в жизненно-практическом, требующим более сердечного, нежели рационального подхода. Потому что вопрос этот важен для него, прежде всего, как для человека, а не только как для писателя и философа.

Писатель со своей высочайшей рефлексией, часто доходившей до скепсиса и сомнения не только относительно построения нового общества, но и вообще относительно мироздания, его годности для человеческой жизни, конечно, далеко не всегда вписывался в идеологическую атмосферу своего времени. Да он бы не вписался ни в какое время. Про таких авторов говорят – «несвоевременные». Это нужно понимать, что они несвоевременные навсегда, поскольку их вопрошающий пафос идет прямо из вечности, парящей над всеми временами и сроками.

Но страстный пафос Платонова как строителя коммунизма нельзя считать ни заблуждением, ни утопией, как часто на либеральный манер трактуется его творчество, ни уступкой Советской власти, но искренним желанием участвовать в создании нового мира. Не просто нового социального порядка, более справедливого по сравнению с предыдущим, но именно Нового Мира во вселенско-эсхатологическом масштабе. И это побуждало его осмысливать происходящее на самом глубоком философском уровне, совмещая временное и вечное. В 1920 году в газете «Красная деревня» появляется ряд статей-манифестов, в которых четко выражена смысложизненная позиция раннего Платонова.

В статье «Красные вожди» он пишет:

«Мы истощены, мы устали, да,– но зато жива, бодра и живоносна революция – смысл и цель нашей жизни. Будет сильна революция, оживёт и Россия, а с нею и весь мир»[21].

У кого может повернуться язык назвать этот чистый, искренний, сердечный порыв заблуждением?.. Только у тех, у которых никогда не было ни цели, ни смысла жизни, ни порыва к ним, и у кого неверие в них всегда оборачивается цинизмом по отношению к тем, кто обладает этими ценностями.

А в статье-передовице «Последний враг» такие слова:

«Не за себя мы воюем и страдаем. За будущее, за возможность счастливой осмысленной жизни, за надежду наших отцов, за право быть под солнцем – наши усилия, наша кровь».

Вот это очень важное сочетание – «счастливая осмысленная жизнь». Эти понятия – счастье и смысл всегда рядом в сознании Платонова, они неразрывны. И это есть некая «формула», насколько уместна формула в данном случае, подлинного смысла жизни, за который нужно воевать и страдать, за который нужно умирать. Такова радикально нравственная позиция Платонова по отношению к жизни и творчеству, которая всегда будет определяющей для него. Вообще нравственность – это Бог Платонова, это вообще русский Бог – центральное понятие и ценность жизни, отличающая нашу традицию от всех остальных.

Смысл жизни связан с коммунизмом, который приобретает религиозный характер. Конечно, религиозный не в смысле конфессиональный, но в смысле общего духовного устремления, пронизанности единым порывом к новому, ранее не бывшему. Слишком придирчивые и бескрылые критики будут это стремление называть псевдорелигией, социальной утопией и проч. Но это гораздо больше, это, можно сказать, духовное ядро человека, его нравственная мечта, его кардинальный смысл. И Платонов смело называет это религией в статье «О нашей религии» (1920):

«Мы открыли религию грядущего, мы нашли смысл жизни человечества. Мы нашли того бога, ради которого будет жить коммунистическое человечество. Только этого „бога“ будут не любить, а ненавидеть, и такой страшной ненавистью, что из нее родится смысл жизни всех».

В этом плане вопрос о смысле жизни – это вопрос нравственный, а не теоретический. Он не решается на путях знания, тем более научного, нет никакой теории смысла, которую можно было бы применить к жизни в качестве ее стандарта и правила. Поиск смысла – эта страшная душевная мука, мука совести, что в жизни происходит что-то не так, что нет чего-то главного, основного, на фоне чего всё остальное несущественно. Поэтому поиск, бесконечный поиск истины и смысла, вне которых нет счастья. И то, что обретение смысла связывалось с коммунизмом, было не заблуждением и утопией, а светлой мечтой и надеждой человека. Коммунизм был свят для русских людей того периода, искавших правды. И Платонов, возможно, глубже, сильнее и радикальнее выразил это.

Достаточно раскрыть любое произведение Платонова, чтобы убедиться, что практически во всех них ставится вопрос о смысле жизни. Ставится всегда, все с новой и новой яростной силой. Это не просто вопрос и даже не вопрошание, которое предполагает какое-то размышление. Это всегда становящееся гнетущим состояние, проникающее даже в детство. В наброске экспозиции рассказа «Марксистка», оставшегося неизвестным и, скорее всего, ненаписанным, находим такие поразительные вещи:

«Жизнь надоедает в детстве, и человеку, прожившему шесть или семь лет от роду, кажется, наконец, что он живет бессмысленно и сердце его тоскует, но он не знает всех слов и не может спросить других – так, чтобы его поняли,– отчего ему [скучно] стало скучно. Над ним сияет [полуденное солнце лета]»[22].

Какой психолог или педагог смог бы решиться на такое откровение, прозрение, признание?! А ведь это правда. Именно так и бывает. И это не перенос взрослого состояния в детское. Солнце экклезиастовой тоски накрывает даже шестилетнего ребенка.

И вот уже взрослый Платонов, узнавший все слова, спросил про эту детскую вечную человеческую скуку и бессмысленность. И так родился «Котлован» – произведение, в котором достигается невероятная сила смысложизненного вопрошания, в общем-то нетипичного для литературы того времени, и с которым вообще мало что может сравниться. По крайней мере, ни у Михаила Булгакова, ни у Михаила Зощенко, ни даже у Бориса Пильняка, ни у других именитых и талантливых писателей того времени мы такого не находим. Повесть «Котлован» – вершина, предел, сгусток смысложизненного поиска. По всему видно, что вопрос этот не имеет исключительно теоретического, кабинетно-абстрактного характера. Он – что ни на есть жизненный, без ответа на который, и если даже и не ответа, то без муки поиска, жизнь не может считаться состоявшейся. Это вообще не вопрос теории, а нравственной муки, которая отличает русский способ отношения к миру.

То, что Платонов так заострил внимание на вопросе о смысле жизни в «Котловане» не прошло мимо исследователей, которые чаще всего давали социологическую и, по сути, антисоветскую интерпретацию произведения. Автор якобы разочаровался в утопии социализма и выдумал такую метафору бессмысленного труда на благо этому социализму. Некоторые склонны объяснять такой напряженный смысложизненный поиск у Платонова как следствие того, что он видел утрату нравственных основ социалистического общества и пытался это компенсировать гипертрофированным личностным поиском истины.

Но дело в том, что такие фигуры, как Платонов, не определяемы лишь социально-исторически. Он, конечно, искал и социальную правду. Но считать, что он ее не нашел и поэтому разочаровался в социализме, совершенно безосновно. Платонов не та фигура, с помощью которой можно изготовить антисоветский яд. Поиск истины возникает не в ситуации нравственного кризиса общества, а в ситуации бытийного переживания мира, в котором он, прежде всего, как русский писатель и философ, чувствовал «болезнь бытия». Такой дар видеть нечто вне времени, вне всяческих исторических обстоятельств, присущ далеко не всем. Менее всего в Платонове нужно видеть человека, который разуверился в коммунистическом идеале. А темные внеморальные проявления человеческой души, которые ему присущи по природе, он понимал как философ и никоим образом не связывал это с социалистической реальностью.

В повести 1936 года «Река Потудань» дана одна из наиболее точных и пронзительных формулировок этого вопроса:

«Бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это – серьезно или нарочно?»[23].

Это довоенная повесть, в которой явлена не сама война, а её разрушительные последствия. Разруха коснулась и материального, и духовного плана существования людей, обострив вопрос о смысле жизни до уровня такого же насущного вопроса, как питание и выживание.

«Серьезно или нарочно?» Именно так и должен стоять вопрос для всякого нравственно-разумного существа. И вопрос этот не из области туманной метафизики, как говорят, отвлеченный, оторванный от жизни, от ее повседневных нужд и забот. Он самый жизненный вопрос, вопрос о «хлебе насущном», для человека имеющий первоочередное значение. В холодном поту должен просыпаться каждый день человек и думать, правильно ли он живет, не погрешил ли он против истины словом, делом и помышлением? И то, что люди редко к нему обращаются, как правило, в наиболее драматичные моменты своей жизни, вообще ненормально, свидетельство какой-то поломки в человеческой душе.

Душа человека – христианка, считал некогда Тертуллиан. Он, конечно, прав, но наполовину; она такая же христианка, как и нехристь, любящая, как говорил Достоевский, «по своей глупой воле пожить». И так уж он устроен, что с этим особенно ничего и не поделаешь. Бежит всегда человек от себя, бежит от самого главного.

Но ни для того ли существуют философия, литература, религия, искусство, культура, в конце концов, чтобы возвращать человека к самому себе, возвращать его всегда к главному, чтобы он окончательно не утратил себя в житейской суете и пустоте, в которой всегда одно и то же – суета сует и томление духа. И нет в ней никакого смысла, и радости особой нет. Кратковременный всплеск глупых эмоций, а потом опять погружение в эту тлетворную рутину. И все сначала: вечное повторение одного и того же. Как вырваться из этого адова круга? Как зажить по-настоящему человеческой жизнью? Чтоб без лжи и фальши, без подлости и лицемерия, без глупой круговерти мнимого веселья.

Вот этим и озабочен Платонов-человек. Бесконечно задавая этот вопрос, задавая его на разные лады, в разных ситуациях, голосами разных людей, он как бы призывает нас к должному, стремится вернуть истинный порядок вещей, который постоянно оказывается нарушенным этим глупым человеческим хотением. И не случайно сторонился он слова философия, потерявшего сердечность, ставшего отчужденным, холодным, пустым абстрактным умствованием, интеллектуальной игрой в понятия. Своей жизнью и творчеством Платонов возвращает философии ее исконное значение, ее изначальный Гераклитов смысл, который молнией истины пронзает размокшие в пагубном прозябании души и сердца людей.

И поэтому герой «Котлована», человек, максимально далекий от академической философии, формулирует вопрос о смысле жизни в жизненно-практическом русле, превосходящем все теоретические размышления: