Полная версия:

Альдейгьюборг: город князя Игоря на Ижоре. Неизвестные страницы истории Древней Руси: от Ижорской земли до Ингерманландии, от Рюрика до Петра I

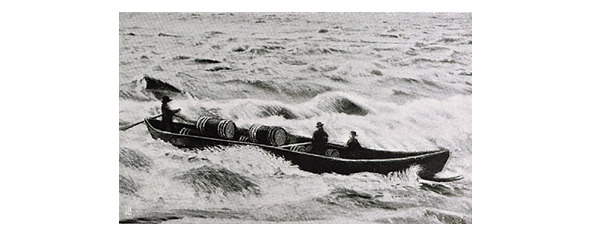

Оулу расположен на берегу Ботнического залива, в устье реки Оулуйоки (фин. Oulujoki), длина реки 107 км. По реке проходил известный «Смоляной путь из леса к морю» «Кухмо-Оулу». В 1900 году производство смолы в Кухмо было самым высоким в Финляндии – 1,6 миллиона литров. Деготь доставлялся из Кухмо в Оулу на гребных лодках (см. рис. 5). Самые большие лодки могли перевозить 25—27 бочек по 125 литров каждая. Остатки смоляных ям, где деготь перегоняли из сосны, можно найти повсюду в районе Кухмо (Wikipedia).

Рисунок 5. Сплав бочек соснового дегтя по реке Оулуйоки (Финляндия), 1910 год (фото из Википедии)

Собственно, сам город был основан 8 апреля 1605 года королем Швеции Карлом IX, напротив форта, построенного на острове Линнансаари. Это произошло после благоприятного мирного урегулирования с Россией, которое устранило угрозу нападения по главному водному пути восток-запад, реке Оулу. Прилегающие районы были заселены гораздо раньше. Оулу был столицей провинции Оулу с 1776 по 2009 год.

.

.

Этимология названия города Оулу

По данным англоязычной Википедии город назван в честь реки Оулуйоки, которая берет начало в озере Оулуярви. Существует несколько версий происхождения названия Оулу.

Наиболее вероятной считается версия, в которой название происходит от финского диалектного слова oulu, означающего «паводковая вода», которое связано, например, с южными саамами åulo что означает «растаявший снег», åulot что означает «оттепель» (неизвестного конечного происхождения). Также происхождение названия Оулу производят от диалектного слова Северного Саво uula и его саамском аналоге oalli, которые оба означают «русло реки» (Wikipedia).

По нашей версии, не город назван в честь реки, а река по городу.

Город был известен экспортом древесной смолы – соснового дегтя, являющегося продуктом переработки древесины представляющего собой темную маслянистую жидкость – «Русское масло». Сосновый деготь (дегтярное масло) широко использовался в судостроении для пропитки древесины судов, канатов, смазки трущихся поверхностей, колес и лебедок. Это был стратегически важный товар, от которого зависело качество флота. Многие северные страны (например, Швеция) не только имели мощный флот, но и продавали сосновый деготь. Он долгое время был их значительной статьей экспорта. Россия тоже не отставала от своих соседей и производила деготь в промышленных масштабах. Технологически смолокурение не сложный, но очень трудоемкий (включает корчевание пней-осмолов) и продолжительный процесс. Оулу специализировался на производстве и экспортировал деготь (англ. oil).

Современное название города Оулу (фин. Oulu), др.-сканд. Alaborg (Aluborg) и др.-рус. Овла происходят от лат. oleum, pl. olea «масло» (англ. oil, нидер. olie, дат. olie, исланд. olía, нем. Öl, норв. olje, фин. öljy, шв. olja, эст. õli…).

Фин. Oulu от лат. oleum «масло»: ole – oulu. Ср. англ. oil [ɔɪl].

Др.-сканд. Alaborg (Aluborg), где: др.-сканд. Ala от ole – ola, от лат. oleum «масло», др.-сканд. borg «город».

Др.-рус. Овла от лат. oleum «масло»: ola – oula – ovla (переход дифтонга ou в др.-рус. языке в ov, аналогично как auto – авто, Laurenti – Лаврентий), ср. фин. Oulu [oulu].

Таким образом, река Оулуйоки (фин. Oulujoki) означает «Смоляная река», а город Оулу (фин. Oulu) просто «Смола». Можно спорить что от чего произошло, на наш взгляд, сначала город стали называть Оулу как конечный путь реки из леса в море, а затем реку стали называть «Смоляная река».

Локализация Алаборга

В «Саге о Хальвдане Эйстейнссоне» приводятся сведения о расположении Алаборга относительно Альдейгьюборга (выделение жирным шрифтом – С. В.):

«Вслед за тем созывает конунг всех своих людей. Тогда сказал он Ульвкеллю Сниллингу и Хальвдану, сыну своему: «Дело в том, — сказал он, — что ярл Скули правит к северу в Алаборге; там у него на воспитании Ингигерд, дочь конунга Хергейра. Скули — большой герой, и мы полагаем, что он выйдет против нас с войском; поэтому вы пойдете на восток навстречу ему и подчините нам страну, но привезете мне дочь конунга» (Сага о Хальвдане Эйстейнссоне, IV).

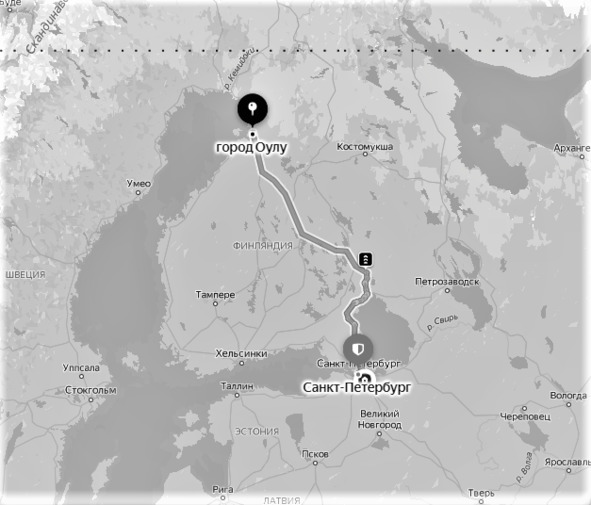

Из этого описания видно, что Алаборг находился севернее Альдейгьюборга, а идти к нему следует на восток. Этим требованиям удовлетворяет город Оулу (см. рис. 6).

Сухопутный маршрут «Санкт-Петербург – Оулу», построенный автоматически на «Яндекс: Карты», протяженностью 810 км, примерно соответствует древнему пути из Альдейгьюборга в Алаборг, который можно назвать «восточный путь на север в Алаборг». Подчеркнем, что это сухопутный путь: «Ульвкелль и Хальвдан снаряжают теперь свое войско [в Альдейгьюборге] и идут, не останавливаясь, до тех пор, пока не приходят к Алаборгу» (Сага о Хальвдане Эйстейнссоне).

Как хорошо видно на карте (рис. 6) город Оулу находится севернее Альдейгьюборга, а идти к нему сухопутным путем надо сначала на восток вдоль Невы к Ладожскому озеру, затем на север по берегу Ладожского озера и далее в направлении Оулу. Протяженность маршрута 810 км.

Рисунок 6. Сухопутный маршрут «Санкт-Петербург – Оулу», построенный автоматически на «Яндекс: Карты». Протяженность маршрута 810 км

Если идти пешком со средней скоростью 5 км/час 8 часов в день, то из Альдейгьюборга до Алаборга можно дойти за 20 дней, если ехать верхом на коне, то вероятно, за две недели (14 дней). По древним временам это обычный военный или торговый поход (переход). По нему из Новгорода через Старую Ладогу в Овлу ходили новгородцы в 1377 году. Так, в «Новгородской первой летописи старшего и младшего изводов» под 1377 годом сообщается: «Ходили из Новгорода люди молодые к Новому городку на Овле на реке, к немецкому, и стояли под городом много дней, и посад весь взяли, и волость всю потравили, и полона много привели в Новгород, а сами пришли все здоровы в Новгород с воеводою Иваном Федоровичем, Василием Борисовичем, Максимом Онаньичем» [47].

Вероятно, на этом пути в былине «Три поездки Ильи Муромца» совершал свои подвиги былинный герой Илья Муромец:

«…Лишь проехал добрый молодец Корелу проклятую,

Не доехал добрый молодец до Индии до богатоей,

И наехал добрый молодец на грязи на смоленские,

Где стоят ведь сорок тысячей разбойников

И те ли ночные тати подорожники» [50, №171].

Поясним, что «Корела проклятая» – это Карелия, «Индия богатая» — город Индиагер (Огородников Е. К.; Кааран А.), ныне поселок Инари (фин. Inari) на севере Финляндии; «грязи смоленские» – смоляные разработки (смолокурение) севернее Карельского перешейка (подробнее см. [82]).

Кстати говоря, есть основания полагать, что Илья Муромец был родом из Северо-Западного Приладожья (подробнее см. [82]).

1.5.«Урманская» родня Рюрика и «Рунная грамота»

Как известно из Иоакимовской летописи Ефанда была дочерью «князя урманского». Словарь Фасмера сообщает: «Урмане „норвежцы“, см. Му́рман». Статья «Мурман»: «Му́рман название части побережья Сев. Ледовитого океана, а также его жителей, др.-русск. урмане „норвежцы“ (Лаврентьевск. летоп.), Мурманские нѣмци „сев. народы, которые в союзе со свеянами воевали против русских“ (Жит. Александра Невского 35), нурмане „норвежцы“ (I Соф. летоп.), отсюда мурманка „вид меховой шапки“, с.-в.-р. (Рыбников), уже у Аввакума (114). Получено путем дистантной ассимиляции из др.-сканд. Norðmaðr „норвежец, норманн“, ср.-лат. Nordmanni (Эгингард, Vitа Саr. 15, Лиудпранд); см. Томсен, Urspr. 49. Отсюда Мурма́нский бе́рег, Му́рма́нск – название города…».

Можно полагать, что отец Ефанды Урманский князь владел землями, которые простирались от «побережья Сев. Ледовитого океана», «Мурманского берега» до древнерусских земель.

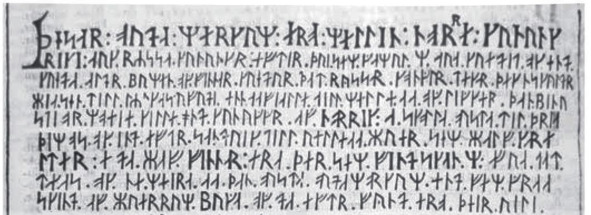

Мы связываем женитьбу Рюрика на норвежской княгине Ефанде с самым древним письменным источником по норвежско-русским отношениям – древнескандинавской Рунной грамотой, в которой утверждаются северные рубежи сбора дани «короля Норвегии и государя Руссов». Грамота написана еще древнескандинавскими рунами (см. рис. 7), имена короля Норвегии и государя Руссов не названы, время подписания неизвестно.

Рисунок 7. Фрагмент текста Рунной грамоты, относящийся к норвежско-русской границе [10]

Академик Бутков П. Г., впервые опубликовавший в 1837 году эту Рунную грамоту в России, датирует ее в широком диапазоне времени от IX до XI века, начиная с властвовавшего над всей Норвегией Геральда Гарфагера – 885—933 гг. [Harald Haarfager 872—932 гг.] до Владимира I с Олофом Трюггесоном – 996—1000 гг., Ярослава I со свояком своим Олофом Толстым —1019—1030 гг. или с зятем Горальдом – 1046—1054 гг. [10].

По нашему мнению, дата свадьбы Рюрика и Ефанды, которая точно неизвестна, но состоялось не позднее рождения князя Игоря в 878 году, может выступать датирующим событием подписания Рунной грамоты и датироваться последней четвертью IX века (около 875 года). В это время с 872 до 932 года в Норвегии правил первый король объединенного норвежского государства Харальд Прекрасноволосый (Harald Haarfager). Однако Харальд, победив множество местных властителей в битве в Хаврсфьорде (872 год), объединил под своей властью только большую часть Западной Норвегии, но в северной части Норвегии конунги сохраняли свою независимость. Поэтому можно полагать, что договор, был заключен между князем руссов Рюриком и королем норвежского государства северной части будущей Норвегии, граничившей с Древней Русью. Таким государством и являлось «Урманское княжество», в котором «Урманским князем» был отец Ефанды, имя которого будет названо ниже.

Урманское княжество

Рунная грамота закрепляет уже сложившиеся ранее районы собирания дани норвежцами и руссами в «пустынной области» между владениями короля Норвегии и Государя Руссов: «Сии суть пустынные Мархии [предел, граница], между владениями короля Норвегии [Kunuggr af Norrik] и Государя Руссов [Ryska (Рюска) Kununkr], как старые люди предали и утверждают поднесь все лесные, обитатели и Финны. Государь Руссов собирает дань по морскому берегу даже до Люнкастуфута [совр. Lyngen-fjorden], от всех горных жителей [горы Kjolen] между рекою [река Тана или же Паз] и Лигкяром и большим селом Мояйякилля [деревня на реке Муониэльвен] – королю же Норвегии принадлежит дань от восточных жителей до Дриадимов [Trjanema – Кольский полуостров], и по внутренности Сантвика [Gandvik – Белое море] даже до Вилляа [Väylä – река Торне], где обитают частию Карелы, или приморские Финны; и оттуда Финны, живущие в восточной Мархии, платят в дань не больше, как по пяти беличьих мехов с каждого лука. Потом. Когда после будут иметь съезды, хотят, чтоб на последующих съездах проведены были рубежи и проч.» [10].

Пояснения по тексту Рунной грамоты, приведенные в квадратных скобках, в основном опираются на данные игумена Митрофана (Баданина) [36] за одним исключением. Игумен Митрофан топоним «Вилляа» отождествляет с рекой Вяла (Vælijoki), притоком реки Умбы (см. рис. 8), которая расположена в южной части Кольского полуострова. По этой версии получается, что королю Норвегии «принадлежала дань от восточных жителей до Кольского полуострова, и по внутренности Белого моря даже до южной части Кольского полуострова, где обитают частию Карелы, или приморские Финны». По нашему мнению, «Вилляа» – это река Торне, которая у местного населения (финноязычного народа Meänkieli (Менкиели)) называется Väylä [Вяйля] «путь, магистраль, фарватер». В этом случае, король Норвегии получал «…дань от восточных жителей до Кольского полуострова, и по внутренности Белого моря даже до реки Торне», т.е. охватывала территорию Лаппмарка (Лапландии).

Граница между территориями сбора дани «королем Норвегии (Лаппмарк) и Государя Руссов (Финмарк)» маркирована сохранившимися до наших дней топонимами Рускола и Кола: Рускола в Швеции на реке Торне (Ruskola, Norrbotten, Övertorneå, Sweden) и в Финляндии на реке Кеми (Ruskola, 94500 Keminmaa, Finland), Кола на Кольском полуострове в России. Топоним Рускола (Ruskola), по нашей версии, образован от корня рус- «русь, русский» с помощью суффикса -к-, соедиенительного -о- и др.-рус. форманта места -ла (о др.-рус. форманте -ла см. [74]). На Кольском полуострове топониму Рускола соответствует топоним Кола, давший название всему полуострову, который, по нашей версии происходит от Рускола, являясь его сокращенной формой: Рус-кола -> Кола (ср. Николай, Никола -> Коля). От названия поселения Кола происходит название одноименной реки. Это третья версия этимологии гидронима Кола, наряду с двумя уже существующими версиями: от финно-угорского Кульйоки «рыбная река» и от саамского Кольйок «золотая река» [103].

Таким образом, по Рунной грамоте вся северная часть Фенноскандии: побережье Норвежского и Баренцева моря, часть континента (Финмарк) были местом сбора дани Государем Руссов. А король Норвегии собирал дань на территории Лаппмарка (Лапландия) от реки Торне до Кольского полуострова и Белого моря, а на юге до Карелии (см. рис. 8).

Рисунок 8. Фенноскандия: Галогаланд, Финмарк, Лаппмарк, Карелия и Биармия на карте Яндекс: карты

Река Торне является самой большой рекой на севере Фенноскандии.

Река Торне (Torne или Tornio, фин. Tornionjoki, швед. Torne älv, Torneälven, северн. саам. Duortneseatnu, Meänkieli (Менкиели), Väylä [Вяйля]) река на севере Швеции и Финляндии. Берет свое начало в озере Торнетраск недалеко от Северной Атлантики и границы с Норвегией и течет на юго-восток, впадая в Ботнический залив. Длина реки – 522 км. Вместе с впадающей в нее левым притоком – рекой Муонио (швед. Muonio älv, фин. Muonionjoki) служит границей между Швецией и Финляндией. Длина реки – 333 км. (Википедия).

В устье реки Торне при впадении ее в Ботнический залив расположен город Торнио (Торне). В древности в нем торговали пушниной из Лапландии и лососем из реки Торне.

Название города Торне созвучно с финским torni «башня» – и на гербе города изображена башня (вроде бы полностью вымышленная, такой башни в реальности не существовало), но сейчас считается, что на самом деле название произошло от старого финского слова из тавастских говоров, означавшего «копье» [103].

По нашему мнению, название города происходит от имени сына Одина – Тора. Тор (др.-сканд. Þōrr, прагерм. *Thunaraz, дословно – «гром») – в германо-скандинавской мифологии бог грома и молний, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ, старший сын Одина и богини земли Ёрд. Этимологическая версия созвучия Торне с финским torni «башня» языческого названия города и реки спасла ее от переименования с принятием в Скандинавии христианства.

Название реки Торне в Рунной грамоте «Вилляа» (приб.-фин. Väylä [Вяйля]) свидетельствует о том, что название реки происходит от названия города Торне, является вторичным по отношению к местному «Вилляа».

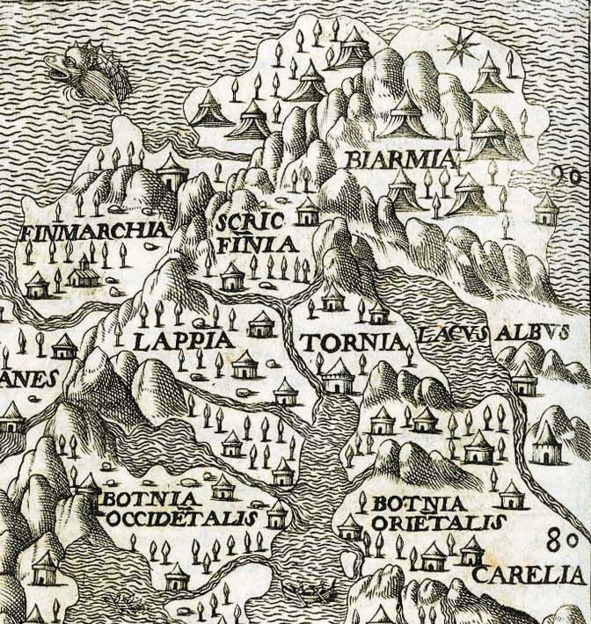

На Карте Юхана Магнуса 1554 г. (рис. 9), несмотря на всю ее схематичность и непропорциональность, хорошо видно, что Торния (Tornia), находящаяся между рекой Торне, Ботническим заливом и Белым морем, представляла собой отдельную территорию, стоящую в одном ряду с Финмаркхией, Крикфинией, Лаппией, Карелией и Биармией.

Все это подтверждает наше предположение о существовании «Урманского княжества» (Торния).

Именно в этих местах и воевали русский князь Рюрик и урманский князь Олег, вероятно, с норвежцами за сбор дани с лопи и корелы: «Ходиа князь Рюрик с племенником своим Олгом воевати лопи и корелу. Воевода же у Рюрика Валлт и повоеваста и дань возложиста <…>. Лето <879 г.> умре Рерик в кореле в воине <…> княжив лет 17» [20].

c

Рисунок 9. Центральная часть Карты «De omnibvs gothorvm sveonvmqve regibus», Johannes Magnus 1554 г.

Рассматриваемый выше русско-норвежский договор дает понимание того, с кем воевали русский князь Рюрик вместе с норвежским князем Олегом в Кореле и Лапландии (и, вероятно, в Финмарке) – с норвежскими и шведскими ярлами и конунгами, грабивших карел и саамов, защищая владения Древней Руси и Урманского княжества на севере.

Несомненно, что брак Рюрика с Ефандой был династическим браком, который укреплял северные рубежи территории Русского княжества (варягов-русь). То, что брак был династическим подтверждается еще и тем, что Рюрик после рождения сына Игоря отдал Ефанде в вено «град с Ижарою», который у скандинавов получил название Альдейгьюборг.

Таким образом, Альдейгьюборг и Алаборг были связаны родственными, династическими связями.

Во времена князя Игоря или после его смерти по скандинавским сагам городами правили:

– Альдейгьюборгом – конунг Хергейр (др.-сканд. Hergeirr) (Сага о Хальвдане Эйстенссоне, II).

– Алаборгом – ярл Скули (др.-сканд. Skúli), воспитатель Ингигерд, дочери конунга Хергейра и Исгерд (Сага о Хальвдане Эйстенссоне, IV).

Имя конунга Хергейр др.-сканд. Hergeirr производят от др.-сканд. herr «войско» и др.-сканд. geirr «копье» (Old Norse Men’s Names), но встречается написание и Herigeirr: исл., дат., шв. her «здесь», igeirr «Игорь», в целом «Здесь Игорь» – наместник Игоря.

Можно полагать, что конунг Хергейр и ярл Скули – это родственники Ефанды. Интересно, что в Альдейгьюборге правил конунг, а в Алаборге – ярл. В скандинавской иерархии власти конунг был выше ярла, конунг соответствовал королю (великому князю), а ярл – князю (или боярину), из чего следует, что Алаборг был в вассальной зависимости от Альдейгьюборга.

Брат жены Рюрика Ефанды Олег по Иоaкимовской летописи был «Князем Урманским»: «Рюрик… бе велъми бoля и нaчaт изнемoгaти; видев же сынa Ингoря вельми юнa, предaде княжение и сынa свoегo шурину [брату жены] свoему Oлгу, Вaрягу сущу Князю Урмaнскoму».

Обратим внимание на оборот «Вaрягу сущу Князю Урмaнскoму», из которого следует, что Олег «Князь Урманский» также как и Рюрик был варягом. По нашей версии, варяг – это не скандинав, а славянин (см. Раздел 3.3). Значит и Ефанда была славянкой? Скорее всего отец Ефанды и Олега был норвежцем, а мать – славянкой. Вспомним, что мать жены Ярослава Мудрого Ингигерды была ободридской княжной, а дочь Ярослава Мудрого Елизавета Ярославна была замужем за конунгом Харальдом Норвежским (король Норвегии (1046—1066)). Это уже тенденция и можно говорить о традиции, обычае скандинавских конунгов брать в жены невест из славян (ободритов).

В древнерусской рукописи «Государство Рюриково» из собрания славянских рукописей Ф. А. Толстого Oлег «Князь Урманский» называется «племенником» (т. е. соплеменником, одного рода-племени) князя Рюрика: «Ходил князь великий Рюрик с племенником своим Олгом воевати лопи и корелу. <…>. Лето умре Рюрик в Кореле в воине, тамо положен бысть в городе Короле, княжив лет 17…» [20]. Это подтверждает наше предположение о том, что Ефанда и Олег наполовину были славянского рода.

В Разделе 1.1 была приведена этимология имен Игорь и Олег, которые происходят от различных имен (эпитетов) скандинавского бога Одина: Игорь от др.-сканд. Yggjar, «ужасный (грозный)», Олег от др.-сканд. Olgr «сокол» или «защитник».

От имени князя Олега (др.-рус. Ольгъ) происходит и имя Ольга. Как известно по ПВЛ в 903 году, когда Игорю исполнилось 25 лет (903 – 878), привезли ему из Пскова жену по имени Ольга: «В лѣто 6411 [903]. Игореви възрастъшю, и хожаше по Олзѣ и слушаше его, и приведоша ему жену от Плескова, именемь Ольгу» (ПВЛ). Это сообщение вызывает ряд вопросов. Почему из Пскова? Зачем из Пскова в Киев вести невесту? И почему имя невесты совпадает с именем князя Олега, которого слушался Игорь?

Возможный ответ дает «Пискаревский летописец»: «В лето 6411 [903]. Игореви же возрастшу и хожаше по Олзе, и слушаше его, и приведоша ему жену от Плескова именем Ольгу. Нецыи же глаголют, яко Ольгова дщери бе Ольга» (Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. 34. Пискаревский летописец).

Главным подтверждением того, что Ольга дочь Олега является то, что имя Ольга образовано от Олег: др.-рус. Ольгъ -> Ольга, а Олег происходит от одного из имен Одина др.-сканд. Olgr «защитник»/«сокол». В IX – X вв. эти имена в Древней Руси уникальны и совпадения невероятны.

По нашей версии, Олег, уезжая из Новгорода в Киев в 882 году (или позднее), оставил на воспитание свою дочь в Пскове псковскому наместнику (князю), имя которого неизвестно. Это обычная практика отдавать княжеских детей на воспитание в другую семью. Как пишет Глазырина Г. В.: «По сагам хорошо известен обычай передавать ребенка, происходившего из знатной семьи, на воспитание в семью того же социального круга, но, обычно, ниже рангом» (т. 5, Примечание 912) [24].

Имя Ефанда, по нашей версии, происходит от имени (эпитета) Одина Alfǫðr (Alföðr, Alfaðir) «Всеотец» – Алфадр:

Alfǫðr (Алфадр) – Алфандр – Елфанд – Ефанд (а).

Известный ученый Кирпичников А. Н. со ссылкой на Беляева Н. Т. (1930 г.) и Kleiber В. (1960 г.) приводит «опознанные скандинавские формы» имени Ефанда: Сфанда или Алфвинд [34, с. 51]. Имя Алфвинд созвучно с нашей версией Алфадр.

Как женщина может быть «Всеотцом»? Носить мужское имя? Представляется, что это связано с тем, что второе имя (отчество) женщин у скандинавов повторяло имя отца с добавлением форманта -доттир «дочь». И как мы понимаем имя отца у женщин было важнее ее личного имени.

У скандинавов традиционно нет фамилий, только имя и отчество, которое образуется добавлением к имени отца -son [сон] «сын» или -dóttir [доуттир] «дочь». Например, Олав сын Трюггви – Олав Трюггвасон, Тордис дочь Гисли – Тордис Гисладоттир. Однако это не исключает существования прозвищ.

Ефанду по отцу звали Alfǫðrdóttir, так же как дочь Олега Olgrdóttir, от которого образовалось женское имя Ольга (др.-рус. вариант «дщерь Ольгова»). Также и имя Ефанды образовано от отчества Alfǫðrdottir. Таким образом, отца Ефанды звали Alfǫðr. Но можно ли называть себя именем бога Одина? Здесь надо понимать, что имя Alfǫðr не буквально имя бога, а это один из эпитетов Одина. Как Один был «отцом всех», так и Урманский князь был «Всем отец», «Отец своего народа».

Имя отца Ефанды подтверждает наше предположение о том, что имена Урманских князей происходят от имен (эпитетов) Одина: Алфадр (Alfǫðr «всеотец»), Олег (Olgr «сокол» и «защитник»), Игорь (Yggjar «ужасный, грозный»), подчеркивая их божественное происхождение.

Зная имя отца Ефанды Алфадр, а также имя его сына и брата Ефанды – Олег, можно построить «урманскую» (норвежскую) ветвь генеалогического дерева древнерусских князей (IX века), которая представлена на рис. 10.

Рисунок 10. «Урманская» (норвежская) ветвь генеалогического дерева древнерусских князей (IX века)

Имена жен Алфадра и Олега неизвестны. Мы полагаем, что они были славянского происхождения (см. выше).

Брак Игоря и Ольги – кузенный брак (брак между двоюродными братом и сестрой). Зачем Олег женил законного наследника на княжение Игоря на своей дочери? Произошло это в 903 году, когда Игорю исполнилось 25 лет (903 – 878), после этого Олег правил еще 9 лет и умер в 912 году в возрасте 34 года.

Итак, во второй половине IX века на севере Скандинавии в Лапландии, в северной Приботнии существовало самостоятельное, независимое «Урманское княжество» – Торния, в котором правил король Алфадр, у которого была дочь Ефанда и сын Олег. Столицей княжества был город Торне, расположенный на берегу Ботнического залива в устье реки Торне, самой большой реки на севере Скандинавии. Название города Торне происходит от имени скандинавского бога Тора, который был старшим сыном Одина. А как может назвать свою столицу король, носящий имя Одина – Алфадр (Всеотец)?