Полная версия:

Альдейгьюборг: город князя Игоря на Ижоре. Неизвестные страницы истории Древней Руси: от Ижорской земли до Ингерманландии, от Рюрика до Петра I

Альдейгьюборг: город князя Игоря на Ижоре

Неизвестные страницы истории Древней Руси: от Ижорской земли до Ингерманландии, от Рюрика до Петра I

В. Н. Смирнов

© В. Н. Смирнов, 2025

ISBN 978-5-0064-9990-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

« – Альдейгьюборг? А где это?»

– Это здесь, у нас в Усть-Ижоре!»

Из разговора в Усть-ИжореДревнескандинавское название города Альдейгьюборг (др.-сканд. Aldeigjuborg) в отечественной и зарубежной исторической науке прочно связано, отождествляется со Старой Ладогой. То, что Альдейгьюборг – это Старая Ладога представляется в настоящее время ученым настолько очевидным, что альтернативные варианты практически даже не выдвигаются. Конечно, нас интересует не альтернатива, ради альтернативы, а ради верного ответа на вопрос: где на самом деле находился Альдейгьюборг. Нередко очевидное, общепризнанное оказывается далеким от истинного. Нам известны только три автора, высказавшие иные точки зрения. Это член-корреспондент Императорской Академии наук, переводчик «Эймундовой саги» Сенковский О. И., который еще в 1834 году в весьма пространном Примечании №45 к своему переводу саги писал: «…Предположение это получает еще большую вероятность от обстоятельства, что Ярл Рогнвальд Ульфович, двоюродный брат Ингигерды, получил при этом случае такую же область, именно, город Альдегиоборг, которым скорее могла быть Нарва, нежели Ладога» [102]. Однако это предположение осталось незамеченным. Уже в наше время второй автор Олейниченко А. в статье «Свидетельство саг об Альдейгьюборг» (2012 год) возможной альтернативой Старой Ладоги называет Любшанскую крепость [49]. Третий автор, известный ученый Грот Л. П. (Лидия Павловна) в совсем свежей статье «Изображение брачного дара Ярослава Мудрого в „Саге об Олаве Святом“» (2023 год) отождествляет Альдейгьюборг с ободридским Старградом (Aldеnburg) [21]. Перечисленные предположения не лишены оснований, поскольку Нарва действительно еще до Ниеншанца была первой столицей шведской Ингерманландии и могла претендовать на роль Альдейгьюборга, Любшанская крепость была предшественницей Старой Ладоги, а название Старграда в немецкой форме Aldеnburg почти Альдейгьюборг.

Нарва, Любшанская крепость и Старград как альтернативы локализации Альдейгьюборга в Старой Ладоге подтолкнули нас к анализу этих предположений и рассмотрению других возможных вариантов (Копорье, Ям город и др.). К этому добавились неудовлетворительные, на наш взгляд, версии этимологии топонима Ладога, конструирующие этимоны, роднящие его с др.-сканд. топонимом Альдейгьюборг, что привело к поиску альтернативных версий его этимологии. Особая роль и бывший высокий статус Ижерского погоста, который в период 1050—1500 гг. сначала был одной из пяти новгородских Пятин, а затем Уездом в Новгородских землях [81], навел на мысль о том, что Альдейгьюборг является скандинавским названием Усть-Ижоры. Этот первоначальный перечень вскоре вырос в большой комплекс вопросов. Например, добавился вопрос о дружественном Альдейгьюборгу городе Алаборг, его локализации и этимологии; о связи Альдейгьюборга с Биармией, об этимологии топонимов Ингрия и Ингерманландия, о локализации и реконструкции Невской битвы и др. Результатом исследования этих вопросов явилась настоящая книга.

В книге продолжены наши исследования Ижорской земли, начатые в книге «Ижора и Колпино. Почему так названы?» (2020 год) [81], материалы которой широко используются в настоящей книге (глава 2), также, как и книг:

– «Истоки русского былинного творчества» [82],

– «Холмгардская Русь», или Первое древнерусское государство» [79],

– «Карельская Галлия», или Где «сидели» варяги-русь?» [78] и др.

На обложке книги: Фрагмент Панорамы Стрелки* Ижоры и Большой Ижорки. Фото с «Яндекс: Карты».

*СТРЕЛКА – это «…Мыс или часть территории, имеющая вид острого угла между 2 сливающимися реками» (Геологический словарь К. Н. Паффенгольца, 1978 [16]).

1. Альдейгьюборг и Ладога

1.1.Этимология ойконима Альдейгьюборг

По нашей версии, Усть-Ижора – это то место, где располагался город, который по Иоакимовской летописи князь Рюрик отдал в вено своей любимой жене Ефанде, когда она родила ему сына Игоря в 878 году. Напомним, что Рюрик был призван ильменскими словенами, кривичами, чудью и весью в 862 году и сначала поселился в Ладоге, где был до 864 года, а затем переселился в Новгород. Через 16 лет после призвания Рюрик отдает своей жене Ефанде в вено «обесчаный град при море с Ижарою». Рождение сына, вероятно, было условием брака и гарантировало имущественное состояние и кормление Ефанды с сыном в случае гибели Рюрика. У Рюрика были и другие жены, но город в вено получила только Ефанда, что может быть свидетельством того, что этот брак был не обычным, забегая вперед, скажем – династическим, т.е. это был брак между членами правящих династий, одним из результатов которого стало урегулирование пограничных вопросов.

Город, отданный в вено Ефанде, в летописи никак не назван, но судя по названию реки Ижера он так и назывался Ижерь или Ижера (подробнее см. Раздел 2) или просто «град на Ижере».

Располагался город Ижерь (Ижера) действительно у моря. Уровень берегов Балтийского (Варяжского) моря в IX веке был ниже современного и Финский залив доходил почти до Ижеры, а Охта в то время впадала в Финский залив, но в связи с геологическими процессами, вызвавшими поднятие берегов Финского залива, начиная с X века уровень воды в нем соответственно понизился.

По расчетам автора книги «Петербургъ: Какъ возникъ, основался и росъ Санктъ-Питербурхъ» (1918 год) Столпянского П. Н. «… острова, образующие дельту Невы, начали возникать приблизительно в X веке по Р. X. Тот же результат получим и из наблюдений над вековым поднятием берегов Финского залива, которое в Петербурге составляет от 0,93 до 1,16 фута в 100 лет. Из этих данных видно, что в X веке по Р. X. вся дельта Невы была приблизительно на 10—11 футов [3,05—3,35 м] ниже нынешней» [55].

Исходя из расчетов Столпянского П. Н. мы можем полагать, что в X веке устье Охты, также как и дельта Невы было на 3,0—3,5 м ниже современного и «Финский залив» практически подходил к Усть-Ижоре.

О том, что море близко подходило к Усть-Ижоре свидетельствует и текст «Новгородской первой летописи» с описанием Невской битвы (1240 год), из которого мы узнаем, что старейшине «в земли Ижерьскои, именемь Пелгусии, поручена же бѣ ему стража морьская…». Именно «морская», а не «речная»! И он, стоя «при крае моря» всю ночь (а дело происходит в устье Ижоры), должен наблюдать «силу ратных» и сообщить Александру, где эта рать разбила свой стан (лагерь): «Увѣдавъ силу ратных, иде противъ князя Александра, скажеть ему станы: обрѣте бо ихъ. Стоящу же ему при краи моря, стрегущу обою пути, и пребысть въсю нощь въ бдѣнии» [47] (подробнее о Невской битве см. Раздел 4).

Этимология имени Игорь

В древнескандинавских сагах главный языческий бог северогерманских народов Один (Odin) выступает под множеством имен и прозвищ. Это связано с традициями скальдической поэзии, в которой приняты поэтические синонимы – хейти (др.-сканд. heiti «имя, название») и непрямые упоминания о предмете – кеннинги (что может быть связано с табу на название имени Одина). Приведем некоторые из имен Одина: Aldafaðr [Алдафадр] «отец людей», Alföðr [Альфёдр] «всеотец», Yggr [Иггр] «ужасный, страшный» (анг. Terrible One), Hár [Хар] «высокий», Veratýr [Вератюр] «повелитель людей», Bölverkr [Бёльверк] «злодей», Olgr [Олгр] «сокол» и «защитник», и др. Всего в списке имен Одина (List of names of Odin) насчитывается более 200 наименований.

По нашему мнению, др.-рус. имя Игорь происходит от одного из имен Одина др.-сканд. Yggjar [Игьяр] (напомним, что Y игрек «и греческое» читается как и [i]). Встречается написание имени Yggjar и через i – Iggjar. Др.-сканд. Yggjar в древнерусском языке приняло форму Игорь (ср. греч. вариант Iγγωρ (Iggor или Ihor) [Suda: iota, 86]; кельт. (?) Iger (Кузьмин А. Г.)).

В поэме Bandadrapa (Бандадрапа) исландского скальда Эйольва Дадаскальда (ок. 1010), в которой впервые упоминается название Альдейгьюборга в форме Aldeigju, находим наряду с упоминанием «земли Вальдемара» и имя Yggjar. К сожалению, Бандадрапа очень трудно поддается переводу и неясно речь идет о князе Игоре или об Одине.

Др.-сканд. имя собственное Yggjar, родительный падеж от Yggr происходящего от uggr «страх», буквально «наводящий ужас». Имя собственное Yggr, одно из имен (heiti) Одина «ужасающий» (ср. Иван Грозный, англ. Ivan the Terrible).

Отметим, что имя дяди Игоря Вещего Олега тоже, по нашему мнению, происходит от одного из имен Одина – Olgr «сокол» и «защитник». Интересно, что имя отца Игоря Рюрика тоже означает «сокол». Очень похоже на традицию названия «урманских» княжеских детей мужского рода одним из имен Одина, подчеркивая божественное происхождение княжеского рода.

По древнеисландским сагам (Саги о древних временах) все конунги происходят от Одина. «Родословная многих героев саг, – пишет Глазырина Г. В., – возводится их авторами к Одину. Снорри Стурлусон в Саге об Инглингах рассказывает, что Один из Асгарда отправился путешествовать по разным землям, в частности по Руси и Саксланду, и там у него было много сыновей, которых он поставил правителями в захваченных им землях (Сага об Инглингах. С. 12). По мнению Р. Райтер-Гоулд, упоминание Одина в сагах о древних временах, в том числе в Саге о Хальвдане Эйстейнссоне, необходимо было автору саги лишь для придания дополнительной знатности и древности родам легендарных конунгов (Righter-Gould 1980. P. 426)» (Примечание 6 Глазыриной Г. В. к Саге о Хальвдане Эйстейнссоне). Например, сын Одина Сэминг правил Халогаландом (Галогаландом): «Трандом звали конунга; в его честь назван Трандхейм в Нореге. Он был сыном конунга Сэминга, сына Одина, который правил Халогаландом» (Сага о Хальвдане Эйстейнссоне, I) [71]. Интересно, что сын Транда Эрик в приданое получил Финмарк.

По «Закону открытого слога» др.-сканд. имя Olgr в древнерусском языке утратило согласную r на конце слова и добавились редуцированные гласные ь и ъ – Ольгъ, в ходе падения редуцированных (до XIII века) ь перешел в е, а ъ пропал – Олег. Таким образом:

др.-сканд. Olgr «защитник»/«сокол» -> др.-рус. Ольгъ -> Олег.

Эта версия представляется нам более реалистичной, чем самая распространенная в настоящее время версия, в которой др.-рус. Ольгъ производится от др.-сканд. имени Helgi (Хельги) «… родственного нов.-в.-н. heilig „святой“; см. Томсен, Ursprung 74, 146 и сл.» (Словарь Фасмера). Также и от созвучных имен Ole, Oleif, Ofeig, упоминаемых в скандинавских сагах.

От имени князя Олега (др.-рус. Ольгъ) происходит и женское имя Ольга (об этимологии имен Ольга и Ефанда см. Раздел 1.5).

Князь Игорь в исторической литературе именуется как «Игорь старый», так в середине XI в. называет Игоря митрополит Киевский Иларион в своем «Слове о Законе и Благодати»: «Похвалим же и мы… нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава…».

Вероятно, Игорь именовался «старый», потому что получил княжескую власть только в 912 году в возрасте 34 лет (912 – 878) по смерти Вещего Олега, по средневековым меркам – это уже «старый». Для сравнения: великий князь литовский и король польский Сигизмунд І Старый (1467—1548) был пятым ребенком у своего отца Казимира IV Ягеллончика. Прозвище Старый получил из-за того, что великим князем литовским и королем польским стал в 1506 году в весьма зрелом возрасте в 39 лет (1506 – 1467), после того, как на польском троне сменились два его старших брата (Википедия).

Прозвище «Старый» мы встречаем и у ряда скандинавских конунгов: Харальд Старый (конунг Скани в Дании, ок. 1-ой пол. VII века), Горм Старый (сын Хёрда-Кнута, конунг Дании, ум. 958 г.), Аун Старый (исл. Aun inn gamli – легендарный конунг свеев из династии Инглингов, персонаж «Круга земного» Снорри Стурлусона).

Отдельно отметим, что ярл Альдейгьюборга тоже назывался «Старый»: Рёгнвальд Ульфссон Старый (швед. Ragnvald Ulfsson den gamle, ум. 1045) – ярл Вестергётланда (1010—1019), двоюродный брат жены Ярослава Мудрого Ингигерд, ярл Альдейгьюборга (1019—1045).

Прилагательное «старый» передается в скандинавских (шв., дат, норв., исл.) языках словом gamle (gamli). Мы не нашли примеров, но вместо gamle в древности могло использоваться и слово alder, так, по «Древнескандинавскому словарю» швед. ålder, др.-норв. alder означают «старость, старческий возраст»: «aldr m. -a-, gen. aldrs, pl. aldrar 1) возраст, время жизни 2) старость, старческий возраст… д-а. ealdor, д-в-н. altar (н. Alter), ш. ålder, д., нор. alder; от ala» (Old Norse-ensk orðabók, 2013).

Этимология названия города

Название города Альдейгьюборг состоит из трех частей и имеет, по нашему мнению, следующую этимологию:

Aldeigjuborg,

где:

– др.-сканд. Alde «старый», от др.-норв. alder «старость, старческий возраст», ср., швед. ålder [«ål: der] «возраст, старость», напомним, что швед. å читается как [o: ]; ср., англ. old «старый»; выпадение буквы r в слове alder мы объясняем фонетическим явлением, которое в лингвистике называется элизия (или близкое ей понятие синкопа), возникающим в языке с целью облегчения произношения или улучшения благозвучия слова, в нашем случае слова Aldeigjuborg в целом.

– др.-сканд. igju родительный падеж от igja формы от igjar [игьяр] «Игорь» от одного из имен Одина др.-сканд. Yggjar [Игьяр] «ужасный» (в др.-рус. «грозный»);

– др.-сканд. borg «замок, крепость, город».

Надо понимать, что князь Игорь Старый у скандинавов назывался Aldeigjar (сокр. форма Aldeigja), а ойконим Aldeigjuborg построен с помощью форманта -borg (по модели Х + -borg).

В целом Aldeigjuborg означает «Старого Игоря город (крепость)».

Данная этимология закрывает версию о происхождении топонимов Ингрия и Ингерманландия от имени князя Игоря, предложенную Татищевым В. Н. в примечании к словам Иоакимовской летописи:

«Имел Рюрик неколико жен, но паче всех любляше Ефанду, дочерь князя урманского, и егда та роди сына Ингоря, даде ей обесчанный при море град с Ижарою в вено». В примечании к этому тексту Татищев В. Н. отметил: «Ижора в вено. Сей предел Ярослав I после княгине своей Ингегирдисе в вено отдал, гл. 17, н. 42, и, может, оный от Ингоря Ингрия прозван. Вено за жен, ч. II, н. 188, гл. 49».

Предположение Татищева В. Н. о том, что Ингрия происходит от имени Игорь неверно по той причине, что, как мы выяснили выше, имя Игорь происходит не от др.-сканд. Ingvar (Ингвар), а от др.-сканд. Yggjar [Игьяр]. Написание имени Игоря как Ингорь в Иоакимовской летописи, вероятно, обусловлено влиянием имени Ингвар, в других источниках имя везде пишется как Игорь.

Имя Ингварь появляется на Руси в княжеской фамилии только в XII веке (Ингварь Ярославич (ок. 1152—1220) – сын Ярослава Изяславича, князь луцкий, великий князь киевский, князь волынский; Ингварь Игоревич (ум. 1235) – сын Игоря Глебовича, князь рязанский; Ингварь Ингваревич (ум. до 1252) – сын Ингвара Игоревича, князь рязанский).

Подводя итог разделу, констатируем, что в основе древнескандинавского ойконима Aldeigjuborg лежит имя сына князя Рюрика – Игорь, которое происходит от одного из имен (эпитетов) скандинавского бога Одина др.-сканд. Yggjar [Игьяр] от Yggr происходящего от uggr «страх», буквально «наводящий ужас». В древнерусской традиции «грозный» (ср. Иван Грозный, анг. Ivan the Terrible).

Относительно топонимов Ингрия и Ингерманландия можно уверенно утверждать, что они происходят не от имени Игорь, а от имени жены Ярослава Мудрого Ингигерды, а от них уже образованы фин. Инкери, Инкерия, Инкермаа (подробнее см. Раздел 3).

1.2.Локализация местонахождения Альдейгьюборга

Мы рассмотрели несколько возможных вариантов локализации Альдейгьюборга на пространстве от Нарвы до Ладоги и остановились на Усть-Ижоре.

Подсказку по локализации местонахождения Альдейгьюборга в Усть-Ижоре мы нашли в скандинавских сагах.

Известный историк-скандинавист Джаксон Т. Н. (Татьяна Николаевна) приводит три важных упоминания Альдейгьюборга в скандинавских сагах, о путях и времени (периоде года) возвращения скандинавов из Новгорода в Скандинавию (выделение жирным шрифтом – С.В.):

«Магнус Олавссон начал после йоля свою поездку с востока из Хольмгарда вниз в Альдейгьюборг. Стали они снаряжать свои корабли, когда весной сошел лед [IF, XXVIII, 3].

А весной собрался он (Харальд Сигурдарсон. – Т. Д.) в путь свой из Хольмгарда и отправился весной в Альдейгьюборг, взял себе там корабль и поплыл летом с востока [IF, XXVIII, 91].

Кальв и его люди пробыли в Хольмгарде, пока не прошел йоль. Отправились они тогда вниз в Альдейгьюборг и приобрели там себе корабли; отправились с востока как только весной сошел лед [Orkn. s., 57]» [23].

Поясним, что йоль (др.-сканд. Jόl) – это скандинавский языческий праздник середины зимы (самой длинной ночи). В христианстве слился с христианским Рождеством.

На первый взгляд, направление движения скандинавов «с востока вниз» указывает на Ладогу – от Новгорода вниз по Волхову, но это могла быть и Усть-Ижора (вниз по Волхову в Ладожское озеро и из него вниз по Неве). При этом в Усть-Ижору из Новгорода существовал не только водный, но и сухопутный путь, который тоже можно назвать «с востока вниз». Соответственно, путь из Усть-Ижоры в Новгород был путем «вверх». Так, в «Саге об оркнейцах» Эйнар Брюхотряс и Кальв Арнасон из Альдейгьюборга «едут вверх в Хольмгард»:

«Когда Эйнар Брюхотряс и Кальв Арнасон приехали за Магнусом Олавссоном на восток в Гардарики, встретил их Регнвальд в Альдейгьюборге… Просит тогда Эйнар, чтобы Регнвальд собрался в путь вместе с ними в Хольмгард и поддержал их просьбу к конунгу Ярицлейву; и на это соглашается Регнвальд. После этого нанимают они себе лошадей в Альдейгьюборге и едут вверх в Хольмгард, и приходят к конунгу Ярицлейву» (Сага об оркнейцах, 21).

Обратим внимание на то, что скандинавы из Альдейгьюборга вверх в Новгород едут на лошадях, которых нанимают в Альдейгьюборге, что говорит о существовании сухопутной дороги Альдейгьюборг-Новгород. При этом скандинавы отправлялись из Новгорода зимой или ранней весной по санному пути, что значительно сокращало время и облегчало дорогу.

По этой же дороге Александр Невский с дружиной пришел в конном строю из Новгорода в Усть-Ижору летом (15 июля) 1240 года (Невская битва) по суше, а не водным путем (Новгород – Волхов – Ладожское озеро – Нева – Усть-Ижора).

Дело в том, что из Новгорода в Усть-Ижору путь по суше был короче и менее опасен, обходя волховские и ладожские пороги, бурное Ладожское озеро. Этот путь существовал не только в зимнее, но и в летнее время, что подтверждает поход Александра Невского.

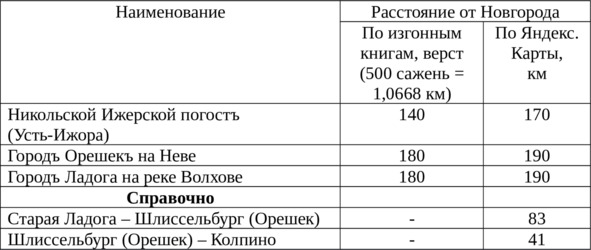

Расстояния от Новгорода до Ижерского погоста (Усть-Ижора), городов Орешек и Ладога по Новгородским изгонным книгам (княжеских гонцов) XVII века (Неволин К. А., [46, с. 389—390]) представлены в табл. 1.

Таблица 1Расстояния от Новгорода до Ижерского погоста (Усть-Ижора), городов Орешек и Ладога по новгородским изгонным книгам XVII века (Неволин К. А., [46, с. 389—390])

Из Новгорода до Ижерского погоста по изгонным книгам 140 верст. От Новгорода до Орешка и Ладоги по 180 верст. Это говорит о том, что в Усть-Ижору из Новгорода добирались не только через Ладогу и/или Орешек, а существовала отдельная дорога Новгород – Усть-Ижора. По всей видимости, дорога вела к реке Ижора в район «Рядка у Клетей» (район деревень Райколово-Аннолово, см. Раздел 2.4, рис. 10) и от него вдоль Ижоры (15 км) в Ижерский погост (село) на устье Ижерское. Очевидно, что по этому маршруту князь Александр Невский в 1240 году и прошел в устье Ижерское перед Невской битвой. Этот переход мог занять от 2 до 4 дней.

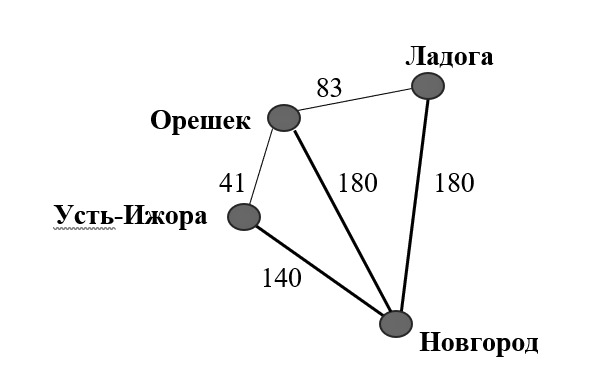

Графически расстояния от Новгорода до Усть-Ижоры, городов Орешек и Ладога представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Расстояния от Новгорода до Усть-Ижоры, городов Орешек и Ладога, в км (здесь и далее расстояния приводятся в км, поскольку одна верста равна 1,0668 км)

Если сравнивать варианты локализации Альдейгьюборга в Старой Ладоге и в Усть-Ижоре, то очевидно, что Усть-Ижора более соответствует его описанию в Иоакимовской летописи как «град при море с Ижарою», чем Старая Ладога, отстоящая от Варяжского (Балтийского) моря на расстоянии порядка 120 км (Волхов, Ладожское озеро, Нева). Правда, Ладогу тоже называли морем.

Зачем скандинавам идти 180 км из Новгорода в Ладогу, а оттуда еще 120 км по плыть по воде через штормовое Ладожское озеро и опасные и труднопроходимые невские пороги, суммарно это более 300 км, если можно было сразу из Новгорода «идти горой» в Усть-Ижеру – 140 км?

О том, что в Новгород ходили не только по воде, но и «горою» свидетельствует также и текст «Ореховского мирного договора1323 года»:

«Гости гостити бес пакости изъ всей Немьцынои земле: из Любка, из Готского берега и Свейской земле по Неве в Новгородъ горою и водою; а свеямъ всемъ из Выбора города гости не переимати; такоже и нашему гостю чистъ путь за море» («Ореховский мирный договор1323 года»).

Раньше автору было не понятно, как можно было идти в Новгород «горой» с «Готского берега и Свойской земле», теперь все встало на свои места, «горой» в Новгород шли из Усть-Ижеры, оставляя в ней корабли и минуя таким образом неспокойное Ладожское озеро, опасные невские и волховские пороги.

В 1240 году шведы не зря остановились на Ижоре, впереди были невские пороги, да и Александр Невский пришел в Усть-Ижору не на кораблях, а в конном строю. Существовал сухопутный путь из Усть-Ижоры в Новгород. В договорах неоднократно говорится о купцах, идущих в Новгород «водою и горою». Чтобы избежать невских и волховских порогов, корабли оставлялись в Усть-Ижоре, а товар сухопутным путем отправлялся в Новгород. То же делалось и в обратном порядке, товар из Новгорода доставляли в Усть-Ижору, а там грузили на корабли. Позднее, когда уровень Балтийского моря понизился этот средневековый «хаб» (пересадочный и перегрузочный узел) переместился на Охту (Ландскрона, Ниеншанс).

Если Ландскрону считают предшественником Санкт-Петербурга, то предшественником Ландскроны и Ниеншанса была Усть-Ижора:

Усть-Ижора – Ландскрона – Ниеншанс – Санкт-Петербург.

Aldeigjuborg упоминается до 1050 года, к моменту Невской битвы в 1240 году он уже не существовал почти 200 лет.

В Скандинавии помнили, что Ижорская земля была отдана в вено Ефанде. Эту землю и просили скандинавы в вено за Ингигерду, и назначить ярлом этой земли ее двоюродного брата Рёгнвальда.

Локализация Альдейгьюборга по данным топонимии

В топонимии устья Ижоры по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» сохранились некоторые следы существования крепости Альдейгьюборг. Это небольшая деревушка с названием Линно (Линно на реце на Ижере (с.1—356)), две деревни с корнем кар- в названии (Карино на Ижере (с. 1—355), Карино на Неве на устье реки Ижеры (с. 1—356) и две деревни с названием Сариковская на Ижере (с. 1—354, с. 1—356)).

Линно (фин. linna) в переводе с финского означает «крепость, замок». Это название единственное прямое топонимическое свидетельство о существовании крепости (замка) в районе Усть-Ижоры. Финноязычное название деревни Линно могло появиться в XIV – XV вв., когда еще сохранялись материальные следы крепости.

Деревня Линно состояла всего из одного двора: «Деревня Линно на реце на Ижере. (д) Ивашко Смешковъ; сеетъ три коробьи, а сена коситъ пятнадцать копенъ, обжа» (с. 1—356). Поясним, что обжа – это старинная мера размера пашни в XV – XVII вв., величина которой изменялась в широком диапазоне в зависимости от природных условий. Равнялась примерно 15 десятинам, прожиточный минимум для семьи в 6 человек обеспечивал надел земли более 10 десятин (подробнее см. [75]).