Полная версия:

Альдейгьюборг: город князя Игоря на Ижоре. Неизвестные страницы истории Древней Руси: от Ижорской земли до Ингерманландии, от Рюрика до Петра I

Название двух деревень Карино (Карино на Ижере (с. 1—355), Карино на Неве на устье реки Ижеры (с. 1—356) свидетельствует о существовании в Усть-Ижоре судостроения (др.-рус. карь «судостроитель»). Анзимиров Л. В. в статье «Топонимы „Карино-Харино“ и древнерусское судостроение» (2020 год) пишет, что: «Этимология топонимов „Карино-Харино“ связана с забытой древнерусской профессией каря – мастера по изготовлению крупногабаритных долбленых элементов для судов допетровской эпохи. Карь, карин и харин являются синонимами с небольшим отличием – „карь“ – это профессия, а карин, харин – член профессионального сообщества карей».

«Главную деталь судна, – пишет автор, – которую производили кари называлась карина, а производственные площадки карей назывались корями или крями. Профессия каря, в основном, исчезла в XVIII веке в связи с запретом Петра I производить суда по традиционной русской технологии» [2].

Отметим, что именно в устье Ижоры в 1711—1712 годах по указу Петра I князем Меньшиковым А. Д. (герцогом Ижорским) по данным Сорокина П. Е. были устроены адмиралтейские верфи, на которых было построено около 40 бригантин [86], составивших значительную часть российского флота. «Место в устье реки Ижоры, – пишет Сорокин П. Е., – выбрано Меншиковым для создания новой верфи неслучайно: оно приближено к лесным заготовкам и к пильной мельнице на этой реке» [86]. Добавим к этому удобное место и традиции судостроения. Перестроенная под руководством Меньшикова А. Д. шведская пильная мельница, которая располагалась на Ижоре в районе Ижорской мызы (ныне Ям-Ижора), снабжала пиломатериалами строительство бригантин и дворцов Царского Села. В 1722 году по указу Петра I ниже по течению реки Ижора начато строительство новой более мощной пильной мельницы, которая стала основой создания Ижорских заводов и города Колпино при них.

Деревни Карино на Ижере (с. 1—355) и Карино на Неве на устье реки Ижеры (с. 1—356), которые располагались вблизи судостроительных верфей, локализуются нами первая на Ижоре рядом с портом Альдейгьюборга, а вторая на правом берегу Большой Ижорки при впадении ее в Ижору (см. Приложение 3). Сейчас этом месте располагается яхтклуб «Ингрия», а в бывшем порту Альдейгьюборга – Ремонтная база и зимняя стоянка (пристань) речных прогулочных теплоходов.

О строительстве и оснастке кораблей в Альдейгьюборге могут свидетельствовать такие слова из скандинавских саг о нем как: «снарядил там корабли», «Стали они снаряжать свои корабли», «взял себе там корабль», «приобрели там себе корабли». Ниже приводятся цитаты полностью (выделение жирным шрифтом – С. В):

Сага о Харальде Суровом: «Весною Харальд отправился из Хольмгарда в Альдейгьюборг, снарядил там корабли и летом отплыл на запад, сперва повернул в Швецию и причалил в Сигтунах» (Сага о Харальде Суровом, 17).

«Магнус Олавссон начал после йоля свою поездку с востока из Хольмгарда вниз в Альдейгьюборг. Стали они снаряжать свои корабли, когда весной сошел лед [IF, XXVIII, 3].

А весной собрался он (Харальд Сигурдарсон. – Т. Д.) в путь свой из Хольмгарда и отправился весной в Альдейгьюборг, взял себе там корабль и поплыл летом с востока [IF, XXVIII, 91].

Кальв и его люди пробыли в Хольмгарде, пока не прошел йоль. Отправились они тогда вниз в Альдейгьюборг и приобрели там себе корабли; отправились с востока как только весной сошел лед [Orkn. s., 57]» [23].

Пристань порта и судостроительных верфей представляла собой наплавные плоты, которые с одной стороны крепились канатами к столбам на берегу, а с другой стороны к ним швартовались корабли. При поднятии уровня воды в реке поднимались и плоты. По крайней мере так были устроены прачечные мостки на реке Мойке в Санкт-Петербурге [75], пристань в Древнем Новгороде в Плотницком конце (от плот). Именно с такой пристани по доске заскочил на корабль шведов с «королевичем» один из героев Невской битвы Гаврила Олексичин: «…Гаврила Олексичинъ; сии нашедши на шнеку и видѣ королевица, мчаща под руку, и изъиха по дскѣ до самого корабля, по неиже схожаху, и втекоша пред нимъ в корабль…» [47].

Две деревни с названием «Сариковская» (от др.-рус. сарь «ремесло» [74]) говорят нам о производстве в этом районе скобяных изделий (гвозди, скобы и пр.), которые, вероятно, использовались при строительстве и ремонте судов. Кстати говоря, смола для смоления судов могла поступать из города Алаборг (см. Раздел 1.4), хотя в Ижерском погосте было свое хорошо развитое производство смолокурения (гидронимы Тарвосаръ «смолокур» от кельт. tar «деготь, смола», подробнее см. [74]).

Таким образом, названия рассматриваемых деревень свидетельствуют о существовании в районе Усть-Ижоры крепости, порта, судостроения и скобяного производства. Конечно, существовала в устье Ижоры и торговля (см. Раздел 2.1). Однако, точное месторасположение деревень неизвестно.

В устье Ижоры Альдейгьюборг мог располагаться как по правому (А), так и по левому (Б) берегу Ижоры (см. рис. 2). Наиболее удобен правый высокий берег Ижоры и здесь могла располагаться деревня Линно (фин. linna «крепость, замок») (Линно на реце на Ижере (с.1—356)) как маркер локализации Альдейгьюборга. Однако, на правом берегу реки Ижора при впадении ее в Неву по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» располагались погост и центральное село Ижерского погоста – Сельцо у погоста на реце на Ижере (с. 1—353) (подробнее см. Раздел 2.2), следовательно Альдейгьюборг не мог располагаться в этом месте. Именно в Сельце у погоста на реце на Ижере как центральном селе Ижерского погоста в 1240 году был старейшиной летописный Пелгусий, помогавший Александру Невскому перед Невской битвой (подробнее о Пелгусии см. Раздел 4.1).

Левый берег Ижоры в ее устье также исстари был плотно заселен жителями Ижерского погоста, кроме того, он ниже правого и менее пригоден для строительства крепости.

Для характеристики плотности заселенности устья Ижоры приведем количество дворов в устье Ижоры по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» (таб. 2).

В табл. 2 приведены только те села и деревни, которые точно локализованы в устье Ижоры, но к ним примыкали другие деревни названия, которых не идентифицировано, а месторасположение не локализовано. Всего в волосте Михайловская (у погоста) насчитывалось 33 деревни, состоящие из 68 дворов.

Центральное село Ижерского погоста состояло из «Большого двора», в котором жил сам князь Иван, 6 дворов его людей и двух крестьянских дворов. И на самом погосте «церковь Никола Велики», 2 двора церковнослужителей и 1 двор «торгового человека». Всего 12 дворов. Ниже мы приводим их расшифровку.

Таблица 2Количество дворов в устье Ижоры по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

«А на погосте церковь Никола Велики, да на погосте жь: (д) поп Иевъ, дiак церковный Сенка Марковъ, (д) сторожъ церковный Ивашко… Да на церковной же земле: (д) Филипко Логиновъ торговой человекъ безъ пашни… (с. 1—341).

Сельцо у погоста на реце на Ижере. (д) Въ большомъ самъ князь Иванъ; а людей его: (д) Шаблыка, (д) Пестрикъ, (д) Нечай, (д) Волкъ, (д) Суворъ, (д) Сергейко; а христiан [крестьян] (д) Мартынко, (д) Элоха Олексинъ; сеютъ ржи восмь коробьи, а сена косятъ на Князя триста копенъ, две обжи. А старого дохода не шло пахалъ старыхъ бояръ ключникъ…» (с. 1—353). По мерками Водской пятины – это большое село.

Поясним, что обозначение в ПКВП (д) – это сокращенно «двор», семейное хозяйство с жилыми и хозяйственными постройками (обычно огороженными), с пашней, сенокосами и др. угодьями.

Всего на правом берегу устья Ижоры насчитывается 15 дворов, которые располагались не в ряд, образуя улицу, а были разбросаны произвольно.

На левом берегу устья Ижоры по названию мы локализовали однозначно только одну деревню в два двора, в том числе один Большой двор. Разумеется, деревень на левом берегу было намного больше, но мы не можем установить их названия.

Это то, что касается плотности заселенности устья Ижоры в 1500 году. Данными на VIII – IX вв. мы не располагаем, но обращаем внимание на то, что в устье Ижоры расположены на правом и левом берегу по «Большому двору». Большой двор – это центральный двор родоплеменной общины, к которому прилегали дворы членов общины и дворы других деревень. А заселение устья Ижоры могло произойти начиная с V века.

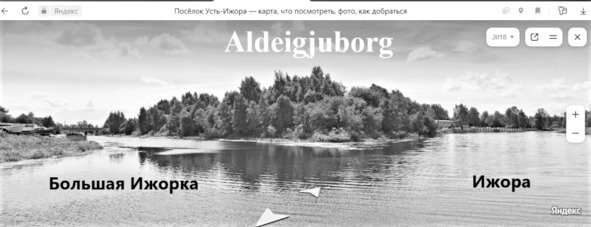

Плотность заселения устья Ижоры и анализ его топографии привели к выводу о том, что крепость и порт Альдейгьюборг располагались не в устье Ижоры при впадении ее в Неву, а в месте впадения в Ижору Большой Ижорки (примерно в 700 м от Невы). Это возвышенное место с удобным для пристани берегом Ижоры – идеальное место для крепости. Вероятно, здесь на месте заброшенной крепости Альдейгьюборг и располагалась деревня Линно. Предполагаемое место расположения крепости Альдейгьюборг на карте Яндекс представлено на рис. 2.

На Фрагменте Военно-топографической карты С.-Петербургской и Выборгской губерний 1868 года (Приложение 1) хорошо видно предполагаемую территорию крепости (1) и возможного посада (2). Между территорией крепости (1) и посадом (2) ясно просматривается овраг, возможный остаток от крепостного рва.

На рис. 2—1 представлено фото остатков рва с южной стороны крепости.

Предполагаемая территория крепости, которая ныне занимается промышленной площадкой компании «Аквафор», расположена на отметке 12 м. Вокруг этой территории уровень поверхности земли имеет отметку 7 м (см. Приложение 2). Необычная, неправильная геометрическая форма территории промплощадки «Аквафора», несомненно, была продиктована существовавшим рельефом местности (см. Приложения 2 и 3). Территория промплощадки возвышается над окружающей территорией на 5 м (12 м – 7м). Если к этому прибавить возможный земляной вал высотой 3—5 м со стеной 3—5 м, добавить к этому ров, то получается хорошо укрепленная крепость.

А – правый берег Ижоры; Б – левый берег Ижоры; 1 – крепость; 2 – порт

Рисунок 2. Стрелка Большой Ижорки и Ижоры – предполагаемое место расположения крепости Альдейгьюборг на карте «Яндекс: Карты»

Рисунок 2—1. Остатки рва с южной стороны крепости Альдейгьюборг. Ширина рва 6—8 м. Справа расположены здания промплощадки «Аквафор». Фото автора, май 2024

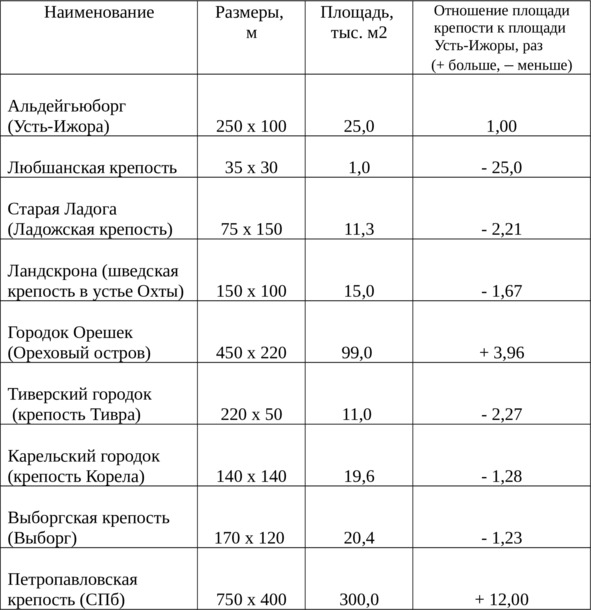

Площадь возможной территории крепости Альдейгьюборг примерно 250м х 100м или 25,0 тыс. м2. Это потенциально возможная площадь крепости, реально она могла быть меньше. Для сравнения приведем размеры площади ряда крепостей Северо-Запада Восточной Европы [80] (см. табл. 3).

Как видно из данных табл. 3 крепость Альдейгьюборг в устье Ижоры по площади территории сопоставима с площадью крепостей Карельского городка (Корелы) и Выборгской крепости, более чем в два раза больше Ладожской крепости и Тиверского городка, почти в два раза больше Ландскроны, но в четыре раза меньше крепости Орешек. Петропавловская крепость на фоне других крепостей Северо-Запада Восточной Европы выглядит гигантской, более чем в 10 раз превышая площадь крепости Альдейгьюборг.

Самая маленькая – Любшанская крепость, всего 1,0 тыс. м3 (35 м х 30 м), вероятно, это одна из причин по которой крепость была заброшена (на ряду с изменением гидрологии Волхова). В IX веке крепость таких размеров уже стала маленькой, пришедшая ей на смену Ладога в 11 раз (11,3 тыс. м3) больше.

.

.

Таблица 3Сравнение возможного размера площади крепости Альдейгьюборг (Усть-Ижоры) с размерами площади других крепостей Северо-Запада Восточной Европы

Фрагмент Панорамы Стрелки (места впадения) Большой Ижорки в Ижору («Яндекс: Карты») – места, где располагался Альдейгьюборг, представлен на рис. 3.

Рисунок 3. Фрагмент Панорамы Стрелки (места впадения) Большой Ижорки в Ижору – места, где располагался Альдейгьюборг. Фото с «Яндекс: Карты».

Название города Альдейгьюборг, вероятно, появилось не ранее 912 года, в котором князь «Игорь старый» занял киевский престол после смерти Вещего Олега.

Подводя итог, обобщим диспозицию устья Ижоры. На правом берегу Ижоры при ее впадении в Неву располагалось главное село Ижерского погоста – Ижорской земли, которая в 868 голу была отдана Рюриком в вено любимой жене Ефанде после рождения сына Игоря, что нашло отражение в названии «града при море» Альдейгьюборг «Старого Игоря крепость». Располагался город Альдейгьюборг при впадении Большой Ижорки в Ижору, в 700 метрах от ее впадения в Неву.

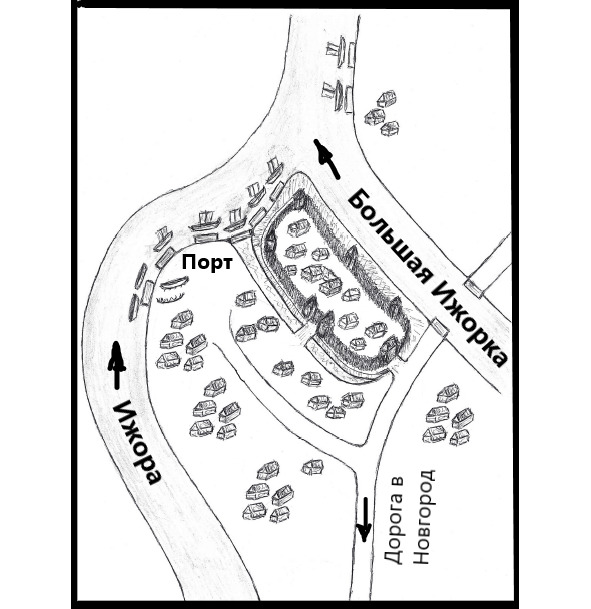

На рис. 4 представлена План-схема (реконструкция) города Альдейгьюборг.

Город Альдейгьюборг был расположен на стрелке Ижоры и Большой Ижорки и состоял из детинца (крепости), порта, посада, судостроительных и судоремонтных верфей. Главной частью города был его детинец (собственно, сама крепость), который был обнесен валом с частоколом, с востока его окружала Большая Ижорка, с запада Ижора, а с юга ров с водой. Ширина рва 6—8 метров, вода в ров поступала из ручья, вытекающего с возвышенности, расположенной в нижней части План-схемы, и, вероятно, подпруживалась при его впадении в Ижору.

Рисунок 4. План-схема (реконструкция) города Альдейгьюборг

Рядом с детинцем на Ижоре располагались порт Альдейгьюборга и площадь перед ним. Строительные и ремонтные верфи были расположены на правом берегу Большой Ижорки при ее впадении в Ижору и у порта выше по Ижоре. С востока мимо детинца Альдейгьюборга проходила дорога из Новгорода в главное село Ижерского погоста, пересекая Большую Ижорку, на которой не было моста, а существовал перевоз (паром). Отсутствие моста объясняется низкой интенсивностью движения по дороге и безопасностью города. От дороги было ответвление к порту Альдейгьюборга, по которому осуществлялось основное движение людей и грузов между портом города и Новгородом. Южнее детинца за рвом располагался посад, который был небольшой как по численности населения и количеству дворов, так и по территории. Это не был в прямом смысле город с улицами и плотной, сплошной застройкой домов.

1.3.Альдейгьюборг в скандинавских сагах

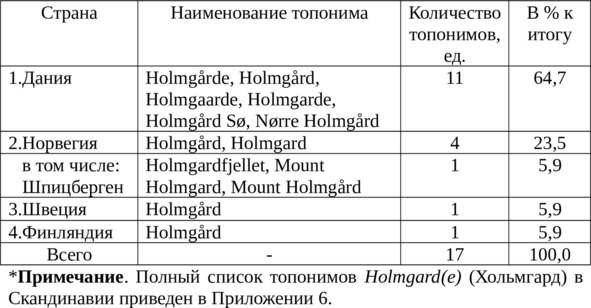

Скандинавские саги являются важным источником знаний по истории Древней Руси, однако исследование саг представляет собой сложную проблему, поскольку реальные события в сагах переплетены с мифами и легендами, в них соседствуют реальные и вымышленные имена, они содержат множество имен, которые не идентифицированы, и географических объектов, которые не локализованы. Например, в сагах упоминается ряд скандинавских конунгов, правящих в Хольмгарде, под которым в отечественной исторической науке однозначно понимается Новгород, но в Скандинавии даже в настоящее время насчитывается 17 топонимов Хольмгард (Holmgard (e)), которые приведены в Приложении 6. Сводные данные по количеству топонимов Хольмгард по странам Скандинавии представлены в табл. 4.

Всего в настоящее время в Скандинавии существует 17 топонимов Holmgard (e), в том числе:

– в Дании – 11 топонимов,

– в Норвегии – 4 топонима,

– в Швеции и Финляндии по 1 топониму.

Кроме топонима «Mount Holmgard» на Шпицбергене, все остальные, вероятно, имеют архаичное происхождение и наверняка раньше таких топонимов было значительно больше (подробнее о скандинавском и новгородском топониме Хольмгард (Новгород) см. [79]).

Таблица 4Количество топонимов Holmgard (e) (Хольмгард) по странам Скандинавии

Таким образом, скандинавские конунги действительно могли править в Хольмгарде, но не обязательно в Новгороде. Например, конунгами в Хольмгарде были: Реггвид Старший [др.-сканд. Hreggviðr], Хрольв (Сага о Хрольве Пешеходе), Геррауд [др.-сканд. Herrauðr], Квиллан [др.-сканд. Kvillánus], Хольмгейр [др.-сканд. Hólmgeirr] (Сага об Одде Стреле), Элемми [Elemmie] (Сага о Тристраме и Исодд, IV) и др.

Город Альдейгьюборг впервые упоминается без названия в Иоакимовской летописи как «град с Ижарою» под 878 годом, но, разумеется, существовал задолго до этого (гипотетически начиная с V века). Приведем хронологию истории города с учетом его упоминаний в скандинавских сагах.

Хронология

V в. н.э. – западноевропейские славяне начинают расселяться в Приладожье, река получает название Ижерь (см. Раздел 2).

878 год – рождается князь Игорь, князь Рюрик отдает город в вено своей жене Ефанде.

Возможно, с этого времени городом правит сначала конунг Ингвар, а затем конунг Франмар (Сага о Стурлауге Трудолюбивом Ингольвссоне).

879 год – погибает князь Рюрик.

882 год – князь Олег переносит столицу Руси из Новгорода в Киев.

ок. 900 года – город захватывает конунг Эйстейн, властвовавший в нем конунг Хергейр погибает.

В «Саге о Хальвдане Эйстейнссоне» рассказывается о захвате города конунгом Эйстейном. Брат жены конунга Хергейра Сигмунд был впередсмотрящим на судне конунга Харальда Прекрасноволосого, что позволяет определить приблизительно дату событий. Харальд Прекрасноволосый (др.-сканд. Haraldr hárfagri, норв. Harald I Hårfagre) первый король Норвегии, годы жизни 850—933. Можно полагать, что захват города мог происходить около 900 года.

«Конунг Эйстейн со своим войском подошел теперь к Альдейгьюборгу; конунг Хергейр противостоял ему малой силой. Конунг Эйстейн со своим войском атаковал город. Хотя конунг Хергейр защищался хорошо и мужественно, он не был готов к битве, и кончилось тем, что пал сам конунг Хергейр и большая часть его войска. И когда конунг погиб, предложил конунг Эйстейн мир всем тем, кто там был. Тогда прекратилась битва, и все, кто остались в живых, заключили мир; велел тогда конунг очистить город» (Сага о Хальвдане Эйстейнссоне) (Hálfdanar saga Eysteinssonar) [71].

ок. 900 года – сын конунга Эйстейна Хальвдан Эйстейнссон с Ульвкеллем захватывают город Алаборг.

912 год – умирает брат Ефанды князь Олег. Князем становится Игорь старый. С этого времени город начал называться Альдейгьюборг.

945 год – погибает сын Рюрика князь Игорь.

997 год – город Альдейгьюборг сожжен норвежским ярлом (1000—1011) Эйриком Хаконарсоном (957—1024).

В «Саге об Олаве Трюггвасоне» по «Кругу земному» рассказывается о нападении норвежского ярла Эйрика на Альдейгьюборг. Исследователями саг этот поход ярла Эйрика датируется 997 годом:

«Ярл Эйрик приплыл осенью назад в Свитьод и оставался там следующую зиму. А весной собрал ярл свое войско и поплыл вскоре по Восточному пути. И когда он пришел в государство конунга Вальдамара, стал он грабить и убивать людей, и жечь повсюду, где он проходил, и опустошил ту землю. Он подошел к Альдейгьюборгу и осаждал его, пока не взял города, убил там много народа, и разрушил и сжег всю крепость, а затем воевал во многих местах в Гардарики [ÍF, XXVI, 339]» [23].

1019 год – князь Ярослав Мудрый отдает город в вено своей жене Ингигерд (от ее имени происходят этноним ингры, топонимы Ингрия и Ингерманландия).

В «Саге об Олаве Святом» по «Кругу земному» рассказывается о том, как Ингигерд (дочь шведского конунга Олава Эйрикссона) получила в вено «Альдейгьюборг и то ярлство, которое к нему относится» (Aldeigjuborg ok þat jarlsríki, er þar fylgði):

«Следующей весной приехали в Свитьод послы конунга Ярицлейва с востока из Хольмгарда, и ехали они, чтобы проверить то обещание, которое конунг Олав дал предыдущим летом: отдать Ингигерд, свою дочь, за конунга Ярицлейва. Конунг Олав повел этот разговор с Ингигерд и говорит, что таково его желание, чтобы она вышла замуж за конунга Ярицлейва. Она отвечает: «Если я выйду замуж за конунга Ярицлейва, то хочу я, – говорит она, – в свадебный дар себе Альдейгьюборг и то ярлство, которое к нему относится». И гардские послы согласились на это от имени своего конунга. Тогда сказала Ингигерд: «Если я поеду на восток в Гардарики, тогда я хочу выбрать в Свитьод того человека, который, как мне думается, всего больше подходит для того, чтобы поехать со мной. Я также хочу поставить условием, чтобы он там на востоке имел не ниже титул и ничуть не меньше прав и почета, чем он имеет здесь». На это согласился конунг, а также и послы. Конунг поклялся в этом своей верой, и послы тоже. (Ингигерд выбрала себе в провожатые своего родича ярла Рёгнвальда Ульвссона. – Т. Д.) Поехали они все вместе летом на восток в Гардарики. Тогда вышла Ингигерд замуж за конунга Ярицлейва. Их сыновьями были Вальдамар, Виссивальд, Хольти Смелый. Княгиня Ингигерд дала ярлу Рёгнвальду Альдейгьюборг и то ярлство, которое к нему принадлежало. Рёгнвальд был там ярлом долго, и был он известным человеком [ÍF, XXVII, 147—148]» [23].

1045 год – умирает ярл Альдейгьюборга Рёгнвальд Ульвссон, ярлом города становится его сын ярл Эйлив Рёгнвальдсон.

1050 год – умирает жена Ярослава Мудрого Ингигерда, ярл Эйлив Рёгнвальдсон отказывается возвращать город Новгороду, новгородцы силой отбивают город [43].

После 1050 года об Альдейгьюборге ничего неизвестно. Скорее всего он был разрушен и/или сожжен новгородцами в 1050 году и больше не восстанавливался. Город Альдейгьюборг перестал существовать как административная единица, но Ижора оставалась важным торговым и транзитным пунктом Новгорода. Судьба ярла Эйлива Рёгнвадльдсона неизвестна. История Альдейгьюборга закончилась. Ижорская земля стала новгородской, а порт по всей видимости продолжал существовать.

Почему Альдейгьюборг не был восстановлен новгородцами?

Представляется, что в середине XI века новгородцы еще не ощущали опасности с Запада и не видели необходимости в укреплении западных границ. По существу, новгородцами была сожжена крепость Альдейгьюборг (резиденция ярла) и разбита дружина ярла Эйлива Рёгнвадльдсона, все остальное: порт, верфи, центральное село погоста и сам Ижерский погост остались.

Только почти через 200 лет, в 1240 году (накануне Невской битвы) шведы предприняли попытку восстановить крепость Альдейгьюборг и закрепиться в Приневье, но были побиты и изгнаны дружиной князя А. Невского (см. Раздел 5.3).

1.4.Алаборг: этимология и локализация

В скандинавских сагах, в которых упоминается город Альдейгьюборг часто встречается и город Алаборг.

Вот, что пишет о нем известный ученый-скандинавист Глазырина Г. В. в Примечании №914 к «Сагам о древних временах»:

«Алаборг (Alaborg) – топоним, которым в древнескандинавских источниках, обычно, обозначается средневековый датский город Ольборг. Название построено по обычной для древнескандинавской топонимии модели X-borg. В «Саге о Хальвдане Эйстейнссоне» это название соотнесено с каким-то населенным пунктом в Северной Руси, расположенным в непосредственной близости, и входящим в сферу влияния правителей Альдейгьюборга/Ладоги. В литературе неоднократно предпринимались попытки локализации Алаборга данной саги: на Белом озере (Kleiber 1957. S. 222; Schramm 1982. S. 280—282), в Приладожье (Holmberg 1976. S. 176; Лебедев 1985. С. 187), на Онежском озере (Davidson 1976. Р. 41), на р. Сясь к юго-востоку от Ладоги (Джаксон, Мачинский 1989. С. 120—137). По моему мнению, текст «Саги о Хальвдане Эйстейнссоне» дает возможность локализовать Алаборг на восточном берегу Ладожского озера и отождествить его с одним из населенных пунктов в нижнем течении р. Олонки (подробно см.: Глазырина 1984). К этой точке зрения присоединились Кирпичников, Дубов и Лебедев (1986. С. 197).

Название датского города Алаборга/Ольборга могло быть использовано автором саги, для обозначения населенного пункта в Северной Руси по созвучию начальных корней слов, поскольку корень ala- присутствует в древнем карельском названии р. Олонки – Алавойнэ» [24].

По нашей версии, город из скандинавских саг Алаборг – это современный финский город Оулу, в древнерусских летописях упоминается как Овла.

Оулу (фин. Oulu [oulu]; швед. Uleåborg [u:leɔbɔrj], др.-рус. Овла) – город и морской порт в регионе Северная Остроботния, Финляндия. Пятый по численности населения (210 тыс. чел.) в стране после: Хельсинки, Эспоо, Тампере и Вантаа. В древности был известен экспортом древесной смолы и лососем, последний изображен на гербе и флаге города.