Полная версия

Полная версияЛекции по психологии индивидуальности

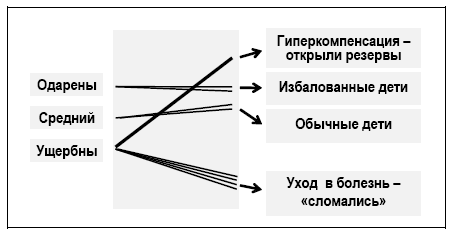

Рис. 22. Парадокс естественного отбора: ущербные дети могут достичь многого, за счет творчества и скрытых резервов

Свой отказ от «социального дарвинизма» Адлер выражает словами: «Никакое несовершенство органов не влечет за собой ошибочного стиля жизни. Мы никогда не найдем двух детей, чьи железы одинаково повлияли на них. Мы не можем судить по телу, будет ли развитие души хорошим или плохим» (цит. по [8. С. 22]).

Итак, развитие идеи о перекомпенсации ущербного органа воплотилось в открытие парадокса эволюции: высот совершенства (выживания) относительно чаще достигают люди, в детстве страдавшие «комплексом неполноценности». Для иллюстрации этого парадокса воспользуемся пояснительной схемой на рис. 22.

Парадокс заключается в том, что «ущербные дети», которые явно имеют меньше шансов «выжить и размножиться», открывают и развивают в себе творческие Силы, дающие им сверхспособности. Поэтому, благодаря этим творческим Силам, люди – в прошлом «ущербные дети» – относительно чаще в сравнении с обыкновенными становятся в авангарде (духовной) эволюции. Именно раннее осознание своей ущербности дает им раннее осознание несовершенства и разжигает в них скрытые творческие Силы, открывающие им уникальные пути к Совершенству.

Кстати, именно поэтому не получила развития программа «евгеники», т. е. генетического выращивания гениальных людей. Произошло это потому, что гены гениальных людей оказались ущербны, и если бы эта программа реализовалась, то гены гениальных людей порождали бы, образно говоря, «уродов», 9 из 10 которых «уходили бы в болезнь» (ломались, спивались и т. и.).

Открытие Адлером «общественного чувства» как главного признака здоровой психики.

После войны 1914 года взгляды Адлера меняются. Он говорит: «В чем действительно нуждается мир, так это в Gerneinschaftsgefiihil (общественное чувство)» (цит. по [8. С. 11]).

Другое толкование «общественного чувства» Адлером: «Социальный интерес или общественное чувство – это способность интересоваться другими людьми и принимать в них участие» (цит. по [8. С. 34]).

По нашему мнению, это чувство, скорее всего, обыкновенная и великая людская Доброта.

Таким образом, вопрос о главной Силе сферы «бессознательного» Адлер решает на основе телеологического принципа. Он утверждает, что «Ядро» душевного мира образуется все-таки не «основным инстинктом» – Либидо (как у Фрейда), а образом «Личностного идеала», в скрытом виде устремляющим человека к Совершенству. Следовательно, осуществляя психоанализ «бессознательного», в символике проективного материала следует искать не Либидо, а «Личностный идеал», раскрывая человеку его истинное предназначение.

Выделив «Личностный идеал» на основе телеологического подхода в качестве главной Силы «бессознательного», Адлер строит свою телеологическую стратегию психоанализа.

♦ Психоанализ по Адлеру: искусство и сны.

Когда духовное «Ядро» личности стремится на «сцену» сознания, у человека возникает стремление к общению с прекрасными творениями духовной культуры. И если эти божественно прекрасные порывы сдерживаются, то они все-таки прорываются в символике сновидений или напоминают о себе через ранние детские воспоминания. О «методе ранних воспоминаний» Адлера разговор будет позже.

Символику сновидений Адлер рассматривал не как символику инстинктов (Фрейд) или метаинстинктов (Юнг), которые являются Силами «прошлого», а как символику Сил «будущего». Следовательно, в творениях культуры есть не только символика сексуальных или мистических Сил, но и символика Сил духовных, предзнаменующих человеку его ближайшее и далекое «будущее».

Поэтому символику творчества и сновидений Адлер трактовал как скрытое проявление эволюционно новых Сил. Именно эти Силы вызывают у человека состояния возвышенного творчества.

Рассмотрим примеры трактовки произведений искусства, следуя подходу Адлера.

К сожалению, автор этих строк не нашел прямых примеров трактовки Адлером рисунков и картин, тем не менее идея трактовки выражена в следующих его словах: «Но прежде всего так можно представить сущность и труд человека искусства, художника, скульптора, композитора и особенно писателя. В самых незначительных чертах его произведений наблюдатель способен распознать основные линии личности, его жизненный стиль, может воссоздать то, что художник заранее в них скрыл в отношении финала» [2. С. 20].

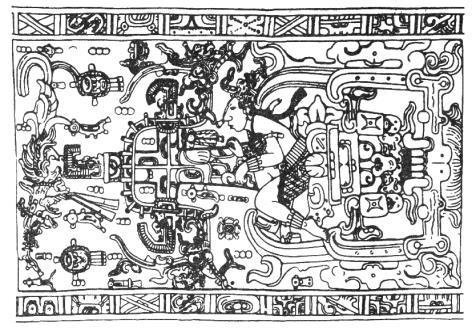

Рис. 23. Пример телеологического подхода в искусстве: художник может увидеть картины будущего

Итак, психоанализ произведений искусства должен быть ориентирован на поиск и трактовку символов «будущего», так как именно эти символы говорят нам об эволюционно молодых Силах, зарождающихся в человеческой душе. Эти молодые Силы подобны цветам необыкновенной красоты, поэтому за ними следует бережно ухаживать и взращивать, создавая благоприятные условия и защищая от сорняков (т. е. от эволюционно старых Сил).

Телеологический подход к трактовке искусства настолько необычен, что требует пояснения.

Уфологи (уфология – наука об НЛО и пришельцах из космоса) в качестве доказательства визита космических пришельцев, например, приводят старинную картину «небесной колесницы», на которой изображен человек, очень напоминающий пилота космического корабля в своей кабине (рис. 23). На картине есть много технических деталей, изображение которых в те времена было невозможно: контур аппарата во многом напоминает корпус корабля с двигателем и соплом; правая рука расположена как бы на ручке управления и т. и.

С точки зрения каузального подхода (причина – в «прошлом») это можно объяснить только пришельцами из Космоса. Но если воспользоваться телеологическим подходом, то можно допустить, что сюжет этой картины, включая технические детали, приснился автору из «будущего», т. е. это был вещий сон.

Таким образом, если психоанализ по Фрейду- это воспоминание о прошлом, то психоанализ по Адлеру можно назвать «воспоминанием о будущем».

Итак, психоаналитический материал с точки зрения принципа саморазвития следует рассматривать не только с точки зрения «прошлого», но в большей степени с точки зрения «будущего».

Еще важный момент в трактовке произведений искусства.

С возникновением теории «бессознательного» направление реализма в искусстве было оттеснено символизмом. Эта теория в интерпретации Фрейда утверждала, что реализм не выражает истинных глубин человеческой души, ибо реалистическое изображение – это образы, искаженные «цензурой сознания». Поэтому художники задумали обойти цензуру сознания и выразить глубинные образы души, используя символические средства.

Но, как мы выяснили, при обсуждении физиологического аспекта, существуют две сферы бессознательных Сил: эволюционно старые Силы (животные – на 3 % активных нейронов) и эволюционно новые (духовные – на 97 % нейронов запаса).

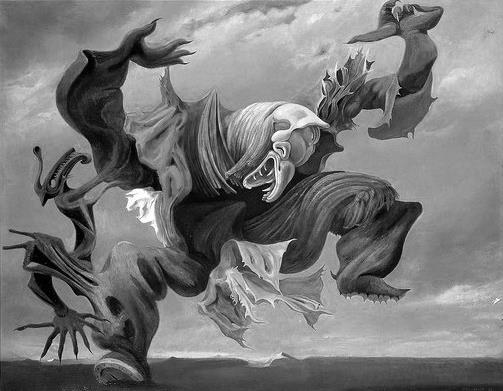

Рис. 24. Пример искусства, инициирующего эволюционно старые Силы души: Макс Эрнст – «Ангел домашнего очага» (1937)

Исходя из этого соотношения Сил, подлинное искусство должно было бы открывать человеку перспективу его духовной эволюции, пробудив в нем Силы, в скрытом виде томящиеся в духовной сфере «бессознательного» (рис. 24). Физиологически это означало бы востребование «молчащих нейронов» и уменьшение их гибели.

Так вот, беда художников-символистов в том, что они начали воплощать в своих картинах не духовную, а животную сферу «бессознательного», поэтому возникло множество направлений, по сути являющихся животным символизмом. Примером животного символизма может служить картина Макса Эрнста – «Ангел домашнего очага» (рис. 24).

Следует подчеркнуть, что фрейдистский признак «гадостных» переживаний, являющийся признаком приближения к истинным глубинам человеческой души, стал теоретической основой «гадостного» искусства, т. е. искусства, вызывающего неприятные эмоции. Очень многие художники, рисуя то, от чего просто тошнит, с философским снобизмом заявляют, что признак «гадостного восприятия» в их картинах есть признак истинного выражения в таких картинах человеческой натуры. Но эта «истинная» натура по сути является животной натурой, как доказывал всю жизнь Фрейд.

При этом, следуя концепции «отреагирования» Фрейда, художники говорят о пользе неприятных переживаний, объясняя это тем, что при восприятии таких неприятных образов из человека как бы все гадости выходят, душа его очищается, и человек чувствует себя легко и свободно.

С точки зрения принципа саморазвития это неверно: при общении с «гадостным искусством» пробуждаются животные Силы (инстинкты), которые подавляют духовные Силы (подобно сорнякам, подавляющим рост красивых цветов), тем самым нарушается духовная эволюция человека и возникает невроз по Адлеру.

Таким образом, принцип саморазвития утверждает, что истинный символизм – это духовный символизм. Именно он выражает истинную духовную природу человека, а животный символизм лишь вскармливает эволюционно старые животные Силы, которые должны уступить место Силам духовным, эволюционно молодым.

Рассмотрим примеры трактовки символики снов, следуя подходу Адлера.

Основная идея психоанализа снов с точки зрения телеологического подхода выражена в следующих словах Адлера: «Снова и снова как заклинание повторяется мысль: сон может открыть будущее! У знаменитых толкователей снов в Библии, Талмуде, у Геродота, Артемид opa, Цицерона, в «Песне о Ни-белунгах» звучит убеждение: сновидение – это взгляд в будущее! И все помыслы были направлены на то, чтобы научиться толковать сновидения и выведать будущее» [2. С. 237].

Адлер особо подчеркивает, что «будущее» восходит из «бессознательного» и переживается как устремленность к цели: «Наше мнимое знание о будущем должно находиться в бессознательном, должно быть недоступно пониманию и сознательной критике» [2. С. 240].

Трактовка снов у Адлера принципиально иная, чем у Фрейда. Согласно Адлеру: «Сон извлекает чувства, аффекты и настроения, которые должны защищать жизненный стиль от common sense» [2. С. 67].

Вот некоторые примеры трактовки символики снов по Адлеру:

Полет ввысь – мысль о победе.

Школьный экзамен – чреватое риском решение.

Старший брат – сильный противник.

Пропасть или падение – угроза.

Сравните, у Фрейда полет во сне – это стремление к половому акту, а у Адлера – это стремление к победе, к Совершенству.

Приведем конкретные примеры трактовки снов «раннего» Адлера, следуя схеме двух стилей борьбы за внимание (рис. 21).

«Мужской» стиль у женщин в сновидениях: «Почти во всех ее сновидениях мужчины появляются в образе животных, которых она либо побеждает, либо обращает в бегство» [2. С. 111]. Это может быть сон людоедки Эллочки.

«Женский» стиль у мужчин в сновидениях: сны, «связанные с падением и преступлениями, в которых видна чрезмерная предосторожность – что, например, могло бы случиться», а также сны, в которых «человек чувствует себя скованным, неспособным ничего добиться, опаздывает на поезд, сдает экзамены…». Такими могут быть сны Васисуалия Лоханкина.

Развивая идею трактовки снов «позднего» Адлера, необходимо привести символику счастливых снов, которые через «социальное чувство» сближают человека не только с человечеством, но и со всем Космосом. Об этом мы поговорим на лекции, посвященной теме «Личность».

Скажем лишь, что если «духовное» «Ядро» личности стремится на «сцену» сознания, то у человека возникает стремление общаться с прекрасными творениями духовной культуры. Поэтому символика сновидений «позднего» Адлера рассматривалась как скрытое стремление к духовному Совершенству. Отсюда культура человеческая – это не сублимация Либидо, а эволюция Духа, направленная к цели, именуемой Совершенство.

3.4. Метод психоанализа на основе принципа саморазвития

Теоретическое представление о целеустремленности душевных Сил – есть основа для построения методов психоанализа «будущего». А это значит, что при организации метода проективного тестирования должны быть созданы такие условия, чтобы эволюционно молодые Силы проснулись и воплотились в проективный материал.

Следуя принципу «целевой» причинности, Адлер предлагает искать в проективном материале (сны, фантазии, рисунки и др.) не ситуацию сексуальной травмы (как Фрейд), а истинную глубинную цель личности, являющуюся «Ядром» личности.

Вот более конкретный пример «целевого» подхода Адлера: «Я никогда не подумал бы про одного мужчину, испытавшего тяжелое разочарование, что он проассоциирует “дерево” с “веревкой”. Но если я знаю его цель, самоубийство, то буду с уверенностью ожидать подобную последовательность его мыслей, причем настолько определенно, что постараюсь убрать с его глаз нож, яд и огнестрельное оружие. Только в выводах, которые делает человек, проявляется его индивидуальность, его апперцептивная схема» [2. С. 21].

Следует особо подчеркнуть приоритет «будущего» над «прошлым» в трактовке причинности душевных явлений: «груз» «прошлого» не должен и не может «давить» на «будущее». «Прошлое»– лишь предусловие для развертывания истинных сущностных душевных Сил, ведущих человека к его Счастью.

Таким образом, принцип саморазвития требует разработки телеологической психологии. «Телеопсихология» должна рассматривать каждый элемент душевного мира с точки зрения вопроса: «для чего?». Поэтому психоанализ проективного материала должен использовать скорее не «прошлое» человека и человечества (детские травмы, легенды, сказки, обычаи, мифы), а «будущее» человека и человечества. «Будущее» отдельного человека, согласно Адлеру, закодировано в ранних детских воспоминаниях. А о «будущем» всего человечества могут поведать люди необыкновенные, остается только услышать этих людей.

Психологическое резюме: принцип саморазвития в психологии открыл возможность «вспомнить будущее».

4. Патологический аспект: концепция душевных заболеваний и их исцеление в трактовке А. Адлера

Статьи словаря: Адлер Альфред [7. С. 12], индивидуальная психология [7. С. 136], неврозы (неврастения, истерия) [7. С. 234].

При рассмотрении психологического аспекта принцип саморазвития был использован в качестве критерия для выделения главной Силы «бессознательного». Патологический аспект предполагает рассмотрение типа невроза, возникающего вследствие нарушения принципа саморазвития, т. е. когда Силы «прошлого» начинают доминировать над Силами «будущего».

Итак, согласно Адлеру, главной Силой «бессознательного» является скрытый Образ «Личностный идеал», устремляющий человека к его Совершенству. Пробуждение этого Образа и выход его на «сцену сознания» ведет к идеальной реализации жизненного предназначения человека, а подавление его ложными целевыми установками ведет к душевному расстройству – к неврозу по Адлеру.

4.1. Как возникает невроз по Адлеру?

Если не востребуется и даже подавляется активность главной небиологической (следовательно, духовной) Силы «бессознательного» – целевого образа «Личностный идеал», устремляющего человека духовному Совершенству, то нарушается индивидуальная духовная эволюция и, в итоге, возникает невроз по Адлеру.

Душевное заболевание по Адлеру возникает по причине сильного рассогласования между неосознаваемой эволюционно молодой Силой по имени «Личностный идеал» и реальными характеристиками личности. Главным признаком этого рассогласования является отсутствие у человека «общественного чувства», которое Адлер трактует как чувство родства со всем живым на Земле и в Космосе. Именно поэтому особая душевная патология возникает при подавлении у человека этого «общественного чувства».

С другой стороны, развитие «общественного чувства» является главным условием приближения человека к своему Совершенству, изначально олицетворенному в «Личностном идеале».

Конкретную трактовку неврозов можно проиллюстрировать следующим высказыванием Адлера: «Что касается “целевой установки” и соответствующего ей жизненного плана, то здесь нет никаких принципиальных различий, кроме одного, но крайне важного факта, состоящего в том, что “конкретная” цель невротика всегда находится на бесполезной стороне жизни» [2. С. 27]. Следует отметить, что Адлер часто использует синонимы термина «Личностный идеал», такие, как «Целевая установка» или «Целевой образ».

Нарушение принципа саморазвития состоит в том, что человек ориентируется не на внутренние цели, а на внешние, в неявном виде ему навязанные, и в этом смысле бесполезные для его истинной духовной эволюции. Эта мысль перекликается с концепцией К. Роджерса о приоритете внутренних ценностей над внешними, часто ложными ценностями (это будет обсуждаться в лекции о личности).

♦ Но откуда берется неосознаваемая целевая установка, называемая «Личностный идеал»?

«Личностный идеал», согласно Адлеру, созревает к 3–5 годам в глубинах «бессознательного». Пробуждение его в душевном мире переживается как пробуждение Судьбы, но не в фатальных деталях жизни, а в индивидуальном пути движения к Совершенству. Конечным результатом идеального воплощения «Личностного идеала» (или Судьбы) является совершенное развитие человеческой индивидуальности, а подавление его «целями, предписываемыми нормами общественной жизни» влечет за собой неврозы [1. С. 133].

Поэтому истинная Судьба человека – быть счастливым и совершенным.

«Личностный идеал» подобен изначально заложенной внутренней программе, поэтому, когда эта программа оживляется в духовной сфере «бессознательного», у человека появляется желание искать свое уникальное предназначение или индивидуальный Смысл жизни. Причем этот Смысл, согласно принципу саморазвития, не выводим из биологической «целесообразности» – в этом и состоит отличие трактовки целеполагания Адлера от трактовок Фрейда и Юнга.

Если Фрейд считал, что «Ядро» душевного мира образовано Силами биологическими (т. е. инстинктами, дающими чисто биологическую целеустремленность), то принцип саморазвития утверждает, что «Ядро» образуют Силы небиологические, т. е. духовные, следовательно, здоровая целеустремленность должна быть образована пробуждением духовных Сил. Духовных потому, что они пока не играли явной роли в борьбе за выживание, потому что они являются эволюционно молодыми Силами «будущего». И именно они выйдут в «будущем» на сцену эволюции, а биологические инстинкты будут не подавлены, но одухотворены этими Силами. А если, наоборот, биологические инстинкты подавят духовные Силы, то возникнет невроз по Адлеру.

♦ Почему «общественное чувство» является главным признаком пробуждения истинного «Личностного идеала»?

Потому, согласно Адлеру, что «чувство общности» в своем широчайшем смысле означает заинтересованность в «идеальном обществе всего человечества, конечной цели эволюции» (цит. по [11. Вып. 2. С. 13]).

Другими словами, степень пробуждения «общественного чувства» означает степень содействия духовной эволюции, поэтому «все неудачники – продукты неправильной подготовки в области общественного чувства. Все они – неспособные к сотрудничеству одинокие существа, которые в большей или меньшей степени движутся противоположно остальному миру; существа, в большей или меньшей степени асоциальные, если не антисоциальные» (Адлер, цит. по [11. Вып. 2. С. 13]).

Поэтому, согласно Адлеру, недостаток искреннего сотрудничества с людьми является корнем всех неврозов, а «если человек сотрудничает с людьми, он никогда не станет невротиком» [11. Вып. 2. С. 14].

Итак, по мнению Адлера, стержнем «Личностного идеала» является «общественное чувство», а при подавлении этого чувства возникает сильная душевная патология.

Адлер: «Во всех человеческих неудачах, в непослушании детей, в неврозах и невропсихозах, в преступности, самоубийстве, алкоголизме, морфинизме, кокаинизме, в половых извращениях, фактически во всех нервных проявлениях мы можем обнаружить недостаточность должного уровня социального чувства» (цит. по [6. С. 15]).

Таким образом, душевные заболевания, согласно Адлеру, возникают по причине сильного рассогласования между неосознаваемой Целью человека по имени «Личностный идеал» и его реальными ложными целевыми установками, причем сильная патология возникает при подавлении у человека «общественного чувства». Исходя из этого, строится стратегия исцеления от невроза.

4.2. Какова стратегия исцеления по Адлеру?

1) Необходимо выявить методом ранних воспоминаний истинный «Личностный идеал», который, будучи подавленным, заявляет о своем существовании в отдельных душевных движениях, воспоминаниях, снах, фантазиях и т. п.; 2) открыть человеку, что он во власти целей бесполезных и 3) приложить совместные усилия для пробуждения из «бессознательного» Образа «Личностного идеала», излучающего обыкновенную и великую человеческую Доброту.

Первое условие здоровой психики, согласно Адлеру – устремленность ее в «будущее», к истинной цели духовной эволюции – к Совершенству. Это состояние называется оптимизмом.

Адлер подчеркивает, что устремленность в «будущее» организует и гармонизирует душевный мир: «Душевные явления как особый тип процессов жизни представляют собой движение, всегда направленное к финалу. Если в этом утверждении мы видим не метафору, а примем его всерьез, то из него следует вывод о том, что под влиянием конечной цели все душевные движения упорядочиваются в единую линию активности (АкйошНше) и каждое отдельное душевное движение подготавливает акт, следующий за ним» [1. С. 134].

Из сказанного следует, что оптимизм или устремленность душевного мира в «будущее», направляемая «Личностным идеалом», есть то состояние, которое упорядочивает и тем самым исцеляет душевную жизнь человека, растворяя душевные травмы «прошлого», даже не вспоминая о них.

Поэтому психоанализ Адлера ориентирован не на пробуждение Либидо, а на пробуждение «Личностного идеала», которое переживается как стремление к «смутно представляемой цели личности».

Знание о скрытом в «бессознательном» «Личностном идеале», согласно Адлеру, есть ключ к разгадке душевного мира человека: «Если бы нам была известна цель личности, о которой мы (очень приблизительно) можем судить лишь по тому, как индивид преодолевает свои жизненные затруднения, то мы могли бы понять и объяснить язык душевных феноменов: как и почему возникли те или иные их особенности, почему в ходе развития были использованы те или иные врожденные свойства индивида, какими должны быть черты его характера, его аффекты, чувства, его логическое мышление, моральный облик, эстетические чувства, чтобы индивид мог достичь своей цели. Мы могли бы понять, почему в его развитии наблюдаются отклонения от нормы и насколько они велики, если бы смогли узнать, насколько цель индивида отличается от нашей и вообще от целей, предписываемых нормами общественной жизни» [1. С. 133].

Развивая идею исцеления от невроза, Адлер строит свою систему воспитания детей, основанную на формировании у детей самостоятельности, оптимизма и бесстрашия.

О самостоятельности: «Вместо того, чтобы требовать слепого подчинения, следует в максимально возможной степени “оставлять за ребенком свободу решения”, т. е. представлять ему свободу выбора» (цит. по [2. С. 140]).

Об оптимизме: «Самое главное, ни один ребенок не должен потерять веру в свое будущее» (цит. по [2. С. 140]).

О бесстрашии: «Уверенность ребенка в себе, его личная смелость – великое счастье для него» (цит. по [2. С. 140]).

Следует отметить, что триада Адлера хорошо соответствует трем принципам причинности: развитие самостоятельности следует из принципа активности, развитие оптимизма – из принципа саморазвития и развитие бесстрашия – из пробуждения надындивидуального «общественного чувства», что соответствует принципу иерархичности, о котором мы поговорим в следующей лекции.

Итак, успех исцеления методом оптимизма зависит от искусства открыть человеку его предназначение, заложенное в его «Личностном идеале».

Как узнать символику индивидуального «Личностного идеала»?

Если о сексуальной символике Фрейда догадаться не сложно, а мистическую символику Юнга можно найти в мифологии (об этом в следующей лекции), то о символике эволюционно молодых Сил с точки зрения каузального подхода в принципе невозможно говорить: ведь ее еще нет. Но с точки зрения принципа саморазвития она есть в духовной области «бессознательного».