Полная версия

Полная версияЛекции по психологии индивидуальности

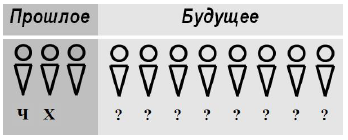

Таким образом, иммунитет состоит из Рыцарей «прошлого» и «будущего» (рис. 18).

Рис. 18. Трактовка иммунитета по Бёрнету: иммунитет обладает эволюционно новыми Силами

Рыцари «прошлого» (АнтиЧума, АнтиХолера и др.) действительно в прошлом имели явный эволюционный опыт борьбы с соответствующими Врагами организма (на рис. 18, слева).

Рыцари «будущего» – это огромная армия Рыцарей, которая не имеет вообще явного эволюционного опыта борьбы с известными Врагами, и назначение этих Рыцарей с точки зрения истории борьбы за выживание вообще непонятно – их можно назвать «Рыцарями запаса», существующими заранее для борьбы с эволюционно новыми Врагами (на рис. 18, справа).

Для пояснения проделаем мысленный эксперимент. Если, например, мы разбудим Рыцаря «будущего» и расспросим его об абсолютно новых Врагах из «будущего», то он может нам поведать о том, что его предназначение – сразиться через миллион лет с Врагом по имени Игрек (он даже опишет как он выглядит), победить его и размножиться, чтобы повысить вероятность встречи со своими Врагами. Если это сражение произойдет, то он переходит в сферу «прошлого». Следует подчеркнуть, что как такового боя при этом нет: Анти-Игрек побеждает Игрек мгновенно, если конечно он с ним встретится. Но, если с Рыцарем АнтиИгрек встретится другой Враг, то он сам мгновенно погибнет. Поэтому Рыцари иммунитета не обучаются, а реализуют свое боевое предназначение.

А теперь давайте рассмотрим, как реализуются каузальный и телеологический подходы к трактовке Сил иммунитета. Если мы встретимся с Рыцарями «прошлого» «АнтиЧума» или «АнтиХолера», то с точки зрения каузального (вопрос почему?) подхода их наличие ясно: в организме их оставил естественный отбор. Но мы можем встретиться с Рыцарями «будущего», поэтому, мы не можем от них требовать ответа на вопрос почему? так как явного эволюционного опыта борьбы они еще не имели. В этом случае мы должны использовать телеологический подход, т. е. задаться вопросом: для чего ты существуешь? Только изучая эволюционное предназначение, можно понять, для чего организм «тащит» через вечность такую армию Рыцарей «будущего».

Таким образом, иммунная Сила подобна богатырской Силе Ильи Муромца. Силы Ильи находились в спячке, но, когда Враг пришел на Русскую землю, Илью разбудили и он сразу (без обучения) обрел способность побеждать именно этого Врага. Но для другого Врага надо будить другого богатыря.

Системно-селекционный подход В. Б. Швыркова [13. С. 85–96] построен на том же основании, что и концепция Бёрнета. Оказалось, что нейроны, так же как силы иммунитета, не обучаются, а имеют свое уникальное предназначение. Если в теории Бёрнета, при возникновении эволюционно новой критической ситуации, силы иммунитета пробуждались и размножались, то в случае с нейронами приобретение нового опыта выхода из эволюционно новых проблемных ситуаций происходит не за счет переучивания уже «говорящих» нейронов, а за счет пробуждения эволюционно новых нейронов из числа «нейронов запаса» (или «молчащих нейронов»), которых в головном мозге насчитывается около 97 %.

Вячеслав ШВЫРКОВ

Если перенести это положение на представление о развитии индивидуальности, то индивидуальная душевная эволюция будет заключаться не в адаптации эволюционно старых Сил (например, Либидо) к новым ситуациям жизни, а в пробуждении эволюционно новых Сил, адекватных этим ситуациям. При этом нейрофизиологическим субстратом этих Сил являются «нейроны запаса».

Итак, логика построения теории В. Б. Швыркова аналогична теории Бёрнета. Если продолжить метафору, то это означает следующее:

1. Нейроны, как и Рыцари иммунитета, не переучиваются, т. е. их активность всегда предваряет достижение одного и того же результата – определенного соотношения организма со средой. Другими словами: «Если клетки были однажды настроены, они не могут быть изменены» [13. С. 87].

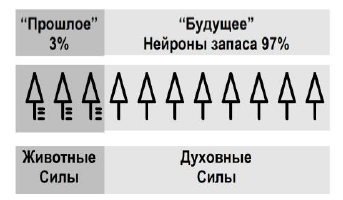

2. Существует огромное количество (97 %) «нейронов запаса». Эволюционный смысл этих нейронов с точки зрения прошлого опыта непонятен, поэтому «нейроны запаса» являются нейронами «будущего» (рис. 19).

3. Нейроны «будущего» («нейроны запаса») называются еще «молчащими нейронами». Их молчание означает невозможность (так как нет условий) реализовать нейрону свое предназначение. Поэтому через некоторое время они начинают погибать в пределах от 15 до 85 % в разных структурах мозга [13. С. 138].

А теперь самый главный момент системно-эволюционной теории. При проведении эксперимента с четырьмя педалями и одной кормушкой был обнаружен нейрон нажатия на педаль № 3 [14. С. 23], т. е. его активность предшествовала исключительно нажатию на педаль № 3. Несмотря на то что кролик делал те же движения перед нажатием на педаль № 2 и достигал той же цели (получал морковь из той же кормушки), этот нейрон молчал!

Поскольку нейроны не переучиваются, то получается, что кролик родился с нейронами, предопределяющими события его будущей жизни (образно говоря, эти нейроны можно назвать нейронами «вещих снов»). Это так потому, что в «прошлом» ни один кролик на педаль № 3 не нажимал: «Трудно представить, что кролик родился, чтобы потом нажимать на педаль, тем не менее это так. <…> Нейрон нажатия на педаль – это прежде молчащий нейрон. В генетической памяти нейрона “нажатия на педаль” быть не могло» [В. Б. Швырков, 1972, стенограмма лекций].

Итак, нейроны не переучиваются, «специализация нейронов постоянна и обучение происходит за счет специализации прежде не специализированных молчащих нейронов запаса» [15. С. 19].

Если продолжить мысленный эксперимент с пробуждением Рыцаря «будущего», то в принципе возможно будить так же и нейроны «будущего», и они нам могут рассказать о событиях нашей индивидуальной и эволюционной судьбы. Конечно, это метафора, но она не искажает сути телеологического подхода к изучению нейрональной активности: обучение – это «воспоминание о будущем».

Если обучение происходит как избирательное включение «нейронов запаса», которые никогда не принимали активного участия в эволюции, т. е. в борьбе за «выживание и размножение», то «нейроны запаса» существуют в организме вопреки критерию биологической целесообразности, поэтому их можно назвать нейронами небиологических, следовательно, духовных Сил.

Внимание! Очень важный вывод: критерий биологической целесообразности, которым пользовались 3. Фрейд и К. Юнг неверен. Если нормальное развитие индивида заключается в пробуждении эволюционно новых нейронов, то нормальная эволюция Души есть пробуждение эволюционно новых (духовных) Сил сферы «бессознательного», а не адаптация к новым условиям старых животных Сил «прошлого»: Либидо, Агрессии, Архетипов и др. (рис. 19).

Рис. 19. Существуют эволюционно новые – духовные Силы

Таким образом, принцип саморазвития, реализованный в физиологии как телеологическая трактовка предназначения «нейронов запаса», прямо указывает на несостоятельность принципа биологической целесообразности, которому следовали Фрейд и Юнг.

Физиологическое резюме: Фрейд в обосновании Либидо как главной Силы души был прав лишь на 3 %.

3. Психологический аспект

Статьи словаря: Адлер Альфред [7. С. 12], индивидуальная психология [7. С. 136].

Реализация принципа саморазвития в изучении душевного мира заключается в раскрытии устремленности его элементов к скрытым небиологическим, т. е. духовным Целям.

Фрейд «оживил» Силы «бессознательного», но признавал только Силы животные. Адлер сделал следующий шаг в развитии концепции «бессознательного». Е[реодолев «очевидные» аксиомы биологической целесообразности, он свергнул «Эроса с трона» и открыл существование скрытых Сил души, направляющих ее эволюцию, вопреки биологической целесообразности, к духовному Совершенству. Свою систему взглядов Адлер назвал «индивидуальная психология» [7. С. 12].

«Индивидуальная психология» соответствует принципам активности и саморазвития, но не соответствует принципу иерархичности. Хотя в поздних работах у Адлера возникает идея иерархичности, когда он говорит, что здоровая психика должна обладать «общественным» или «космическим» чувством, т. е. нормальное душевное развитие должно быть направлено не только в «будущее», но и «ввысь».

3.1. Построение психологии на основе телеологического принципа

Принцип активности как реализация приоритета «будущего» над «прошлым» в глубинной психологии развивался в форме перехода от фрейдизма к индивидуальной психологии А. Адлера. Индивидуальная психология дала новый телеологический метод психоанализа трактовки глубинных Сил «бессознательного».

Искусство использовать принцип саморазвития в психологии – это умение предвосхищать будущие события человека на основе трактовки психоаналитического материала (рисунки, сны и др.). Это подобно искусству ясновидящего, использующего кофейную гущу лишь как ритуальное условие: гуща не предсказывает – предсказывает сам человек.

Идея телеологической трактовки душевного мира возникла еще у Аристотеля в учении об «энтелехии» (греч. entelecheia – имеющее цель в самом себе). «Энтелехия» – это целеустремленность, целенаправленность как движущая сила, активное начало, превращающее возможность в действительность [12. С. 541]. Согласно Аристотелю, каждый живой предмет природы имеет внутреннюю актуальную цель, целевую причину, которая и есть источник движения от низших форм к высшим [12. С. 451].

Если Фрейд, руководствуясь биологическим критерием «выжить и размножиться», считал, что в сфере «бессознательного» действуют Силы «прошлого»– инстинкты, то Адлер доказывал, что в «бессознательном» существуют эволюционно новые Силы (силы «будущего»), и они должны иметь приоритет по отношению к Силам «прошлого» – инстинктам. Именно поэтому подход Адлера к трактовке Сил «бессознательного» называют телеологическим (греч. teleos – цель, logos – учение).

Телеологическая (или целевая) трактовка причин душевного мира «индивидуальной психологии» А. Адлера точно выражена в следующих его словах: «Душевная жизнь человека, словно созданный хорошим драматургом персонаж, устремляется к своему пятому акту» [2. С. 22].

Анализ хорошо знакомых психологических явлений с точки зрения вопроса «для чего?» открывает новое методологическое видение.

Зарождение эволюционно новых Сил, согласно Адлеру, переживается как устремленность в «будущее» или целеустремленность: «Если посмотреть повнимательнее, то обнаружится следующая закономерность, пронизывающая проявление любого душевного события: мы не способны думать, чувствовать, желать, действовать, не имея перед собой цели» [2. С. 22].

Важный момент: телеология – это не просто учение о цели, это прежде всего учение о неосознанной цели, и Адлер это подчеркивает.

Адлер: «Любое душевное явление, если оно должно помочь понять человека, может быть осмысленно и понято лишь как движение к цели. Конечная цель у каждого возникает осознанно или неосознанно, но ее значение всегда неизвестно» [2. С. 23].

Приведем примеры телеологической трактовки Адлером некоторых хорошо известных психических явлений.

Трактовка психических процессов на примере памяти.

Индивидуальная психология «обязательно задаст вопрос: какую цель преследует слабость памяти? Какое это имеет для нее значение? Эту цель мы можем раскрыть лишь на основе интимного знания об индивиде в целом, потому что понимание части проистекает только из понимания целого» [2. С. 24].

Далее Адлер предлагает через индивидуальные особенности слабости памяти не тренировать память, а искать уникальное предназначение личности в целом, ее «жизненный план», и, в соответствии с этим планом, предлагать пути развития личности.

Трактовка психических состояний.

У одной дамы были навязчивые страхи. Адлер начинает поиск причин приступов страха у этой дамы с вопроса не «почему?», а «для чего?» возникает страх. Это подход открыл новое толкование возникновения эмоций. Он обнаружил, что страх не есть следствие детской сексуальной травмы (как считал Фрейд): страх – это скрытый способ власти над мужем. В частности, страх появлялся, когда муж управлял каретой, но когда дама сама садилась на козлы, страх исчезал.

В случае с дамой следует отметить одно парадоксальное явление: «Если лошади бежали быстро, у нее также возникал страх. Как только ее муж это заметил, он ради забавы стал подгонять лошадей еще сильнее. Ее оружие [власти] – страх отказало! То, что произошло после этого, является важным и примечательным для понимания кажущегося излечения: чтобы муж не подгонял лошадей, приступа страха не возникало!» [2. С. 106].

Трактовка индивидуальных особенностей.

Анализируя формирование характера человека, Адлер указывает, что черты характера (амбициозность, зависть, недоверие и др.) возникают как грани его целевой ориентации: «Это не первичные, а вторичные факторы, навязываемые тайной целью индивидуума, они должны пониматься телеологически (А. Адлер цит. по [11. Вып. 2. С. 11]).

«Черты характера тоже не существуют сами по себе, они всегда соответствуют индивидуальному жизненному плану, представляя его наиболее важные средства борьбы» [2. С. 28].

В главе о физиологическом аспекте принципа саморазвития мы для опровержения биологического критерия («выжить и размножиться») привели современные доводы в пользу телеологического подхода к обоснованию главных движущих Сил душевного мира.

Рассмотрим, как на основе отрицания всесилия биологического критерия выделял и обосновывал главную Силу души А. Адлер, а затем, в соответствии с исходными теоретическими представлениями, рассмотрим, как Адлер строил свой метод психоанализа.

3.2. Об Альфреде Адлере

Родился 7 февраля 1870 («Водолей-Лошадь») в Австрии, в предместье Вены, в семье еврейского купца среднего достатка. В детстве Адлер много болел.

Альфред АДЛЕР

Однажды он так сильно заболел воспалением легких, что семейный врач посчитал этот случай безнадежным; Адлера спас другой врач. Но, несмотря на свою физическую слабость, он старался ни в чем не уступать сверстникам, и с этим печальным детским опытом, как утверждает сам Адлер, были связаны его идеи компенсации неполноценности. Будучи студентом Венского университета, он интересовался социализмом. На одном из митингов он встретил свою будущую жену, студентку из России. В 1902 году он стал одним из первых учеников Фрейда. Вначале, как и Фрейд, он был сторонником эволюционной теории Дарвина, но открыв для себя парадокс эволюции, что физическая неполноценность нередко способствует выживанию, отошел от «социального дарвинизма» и создал свое учение «индивидуальную психологию». Во время войны 1914 года служил в Австрийской армии в качестве врача. После войны подверг резкой критике систему Венского школьного образования и предложил свою. В 1935 году, в связи с усилением нацизма, эмигрировал в США. Умер скоропостижно 30 мая 1937 года, в городе Аберден (Шотландия), в возрасте 67-ми лет.

3.3. Главная Сила «бессознательного» и психоанализ по Адлеру

Адлер считал, что основную роль в «бессознательном» играют не Силы животные, которые сыграли главную роль в борьбе за выживание видов (например, Либидо), а Силы духовные, которые своей активностью содействуют стремлению к цели эволюции, к Совершенству: «Соответственно испытываемым трудностям и ощущению своей слабости человек испытывает растущее стремление ощутить свою силу (букв, стремление к власти – Streben nach Macht), с которым связана потребность индивида направить развитие присущих ему сил и возможностей к некой конечной, смутно представляемой им цели – “Совершенству”»[2. С. 132].

Стремление к Совершенству, согласно Адлеру, это врожденная потребность человеческой души, подавление которой лишает человека главного смысла жизни: «Стремление к совершенствованию является врожденным в том смысле, что это часть жизни, стремление или потребность, без которой жизнь была немыслимой» [11. Вып. 2. С. 9].

А отсутствие стремления к истинному Совершенству, по идее Адлера, наказывается свыше не кирпичом по голове, а лишением человека смысла жизни, что, по сути, означает личностную смерть: «Вклад [в развитие человечества] – вот истинное значение жизни. Тем многим людям, у кого было другое значение (“Что я могу получить от жизни?”), как бы сама Земля говорила: “Уходите! Вы не нужны. Умрите и исчезните!”» (А. Адлер, цит. по [8. С. 34]).

Эти мысли Адлера будут развиты в психологии духовности В. Франклом, хотя прямых ссылок он на работы Адлера не делает.

Глубинная Сила, устремляющая человека к Совершенству, питает эволюционно молодые Силы «бессознательного», которые (об этом – в 8-й лекции), образуют истинное «Ядро» человеческой индивидуальности.

Адлер, пожалуй, был первым, кто последовательно отстаивал небиологический подход к трактовке «Ядра» душевного мира, образованного эволюционно молодыми Силами. Хотя эти эволюционно молодые Силы ранее не участвовали в борьбе за выживание, но именно они одухотворяют эволюционно старые Силы (биологические инстинкты) и дают им новый смысл развития. Так строится и развивается здоровая психика.

♦ «Ядро» душевного мира на схеме «сцена-подвал».

Главной Силой «бессознательного» Адлер считал скрытый «Личностный идеал» (иногда он говорит – «Целевой образ») человека Совершенного. Пробуждение из «бессознательного» образа «Личностного идеала» субъективно переживается как ощущение направленности к абсолютно неведомой Цели (т. е. ее не существовало ни в индивидуальном, ни в общечеловеческом опыте). Эта Цель своей скрытой активностью направляет человека к его индивидуальному Совершенству. Этот подход отодвигает биологическую целесообразность на задний план, а на передний план выступает небиологическая, т. е. духовная целесообразность.

Отказ Адлера от «социального дарвинизма», подчеркивающего выживание наиболее приспособленных и уничтожение неприспособленных, произошел после открытия им парадокса эволюции: оказалось, что даже органическая неполноценность может стимулировать в нас высшие достижения, вовсе не вызывая необходимость поражения в борьбе за жизнь (изл. по [11. Вып. 2. С. 5]).

Несмотря на то что Адлер напрямую не говорит о Силах духовных, их существование есть прямое следствие отказа от биологического критерия. Пробуждение эволюционно новых Сил переживается как состояние творчества. Именно поэтому преодоление биологической неполноценности, по Адлеру, возникает благодаря творческим Силам: «Каждый индивидуум достигает конкретной цели преодоления посредством творческой силы, которая тождественна с самостью» (цит. по [11. Вып. 2. С. 12]). По-видимому, под «Самостью» Адлер подразумевает главную надындивидуальную Силу души, которую в дальнейшем мы назовем Духовностью.

Суть жизни по Адлеру – открывать эволюционно новые Цели «бессознательного» и служить им, а не адаптировать биологические инстинкты к нормам морали и культуры. И это служение новому переживается еще и как устремленность в «будущее» (как оптимизм): «Мы постоянно ведем себя так, как если бы заранее уже знали будущее, хотя и понимаем, что знать ничего не можем» [2. С. 239].

Рис. 20. Пояснительная схема «сцена – подвал» для трактовки «бессознательного» по Адлеру

В поздних своих работах Адлер все больший приоритет отдает устремлениям личности, проявляющимся в «общественном чувстве». Об этом чувстве он говорит как о «врожденной способности, которую необходимо сознательно развивать» (А. Адлер, цит. по [8]). Именно с использованием в его теории понятия «общественное чувство» у Адлера зарождается идея устремленности психических явлений не только в «будущее», но и «ввысь».

Идея устремленности «ввысь» (т. е. приоритет надындивидуального по отношению к индивидуальному) у позднего Адлера ярко выражена в его словах: «Нет сомнения, что социальное чувство выше индивидуальных устремлений» (А. Адлер, цит. по [8]). Говоря об общественном чувстве, Адлер сравнивает его также с «космическим чувством и отражением общности всего Космоса и жизни в нас» (А. Адлер, цит. по [8]).

Адлер говорит о конечной цели индивидуальной духовной эволюции, направляемой «Личностным идеалом», как о «богоподобии».

«Личностный идеал», подобно китайскому фонарику, высвечивает путь и направляет сознательные и бессознательные процессы к истинной цели духовной эволюции: «Кажущаяся противоречивость сознательных и бессознательных побуждений является лишь противоречием средств, которые, однако, для конечной цели возвышения личности и для фиктивной цели богоподобия несущественны и не важны» [2. С. 258].

На схеме «сцена-подвал» (рис. 20) небиологическая Сила «Личностный идеал» изображена справа от пунктирной линии. Справа, как вы помните (в лекции 2), мы условились изображать Силы небиологические, т. е. духовные.

Аспект существования «раннего» и «позднего» А. Адлера очень важен для точного восприятия его концепции «бессознательного» и метода психоанализа. Поэтому позвольте остановиться на этапах развития теории Адлера более подробно.

В ранних работах Адлер считал основной движущей Силой развития человека «стремление к власти», которое управляет процессами компенсации и сверхкомпенсации. А «стремление к власти» вызвано чувством неполноценности, которое особенно переживается в детском возрасте.

В поздних работах Адлер во многом пересматривает свои прежние воззрения и в качестве одной из основных движущих Сил поведения называет «чувство общности», недоразвитость которого характеризует людей с патологическими отклонениями психики.

В отличие от Фрейда, Адлер каузальному объяснению поведения противопоставил финальное: только зная конечную цель, к которой стремится человек (не всегда ее осознавая), можно понять его поведение (Адлер, [9]).

Сначала Адлер для выделения главных Сил «бессознательного» (как и Фрейд) использовал биологический критерий, но в более широкой трактовке. Он считал, что в борьбе за выживание большую роль играет не Либидо, а стремление к власти. И I действительно, если самец имеет власть в стаде, то даже не обладая сексуальной привлекательностью, он может выбрать себе породистую самку и тем самым «выжить и размножиться». Поэтому ранняя трактовка содержания «Личностного идеала» была связана со стремлением к власти или превосходству. Но стремление к превосходству следует понимать (как это подчеркивают многие исследователи Адлера) не как власть над людьми, а как борьбу ребенка за внимание. В этом и состоит власть с психологической точки зрения.

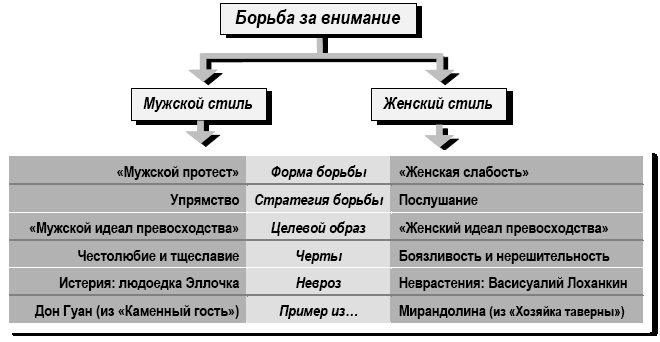

Рис. 21. Два стиля борьбы за внимание по Адлеру

Развивая концепцию борьбы за внимание, Адлер выделил два стиля этой борьбы: мужской и женский (рис. 21). Эти стили как раз и задавались внутренним «Личностным идеалом». А невроз, согласно Адлеру, возникал из-за неадекватности стиля: мужской стиль у женщин порождал истерию (людоедка Эллочка из романа «Двенадцать стульев»), женский стиль у мужчин порождал неврастению (Васисуалий Лоханкин из романа «Золотой теленок»). Как известно, Эллочка стремилась к власти над мужчинами методом кройки привлекательной одежды, а Васисуалий Лоханкин, вызывая сострадание, держал власть над Варварой.

Итак, «ранний» Адлер толковал «Личностный идеал» как стиль борьбы за внимание.

Что побудило Адлера отказаться от биологического критерия?

Первой причиной отказа Адлера от биологического подхода, который базировался на каузальном принципе причинности, было его знакомство с работами философа Г. Вейингера, отстаивающего телеологический принцип причинности и утверждавшего, что на людей больше влияют ожидания будущего, чем их прошлый опыт.

Второй причиной отказа от биологического принципа «выжить и размножиться» было знакомство Адлера с «дьяволами отваги» циркачами, которые, как правило, были коротышками и имели многочисленные физические недостатки. Но их творческое продвижение к профессиональному совершенству достигалось тем, что ограничения в каких-то одних группах мышц они компенсировали мощным развитием других групп мышц и тренировкой общей физической ловкости (изл. по [8. С. 16]).