Полная версия

Полная версияЛекции по психологии индивидуальности

В этом примере представлена суть принципа активности в контексте трактовки возникновения неврозов и стратегии их исцеления. Она состоит в том, что к неосознаваемым душевным элементам следует относиться как к живым Существам. Грубо вытесненная из сознания травмирующая сцена становится подобна затравленному зверьку, который из глубин бессознательного все равно не дает покоя душевному миру человека. Стратегия исцеления, как того требует принцип активности, заключается в том, чтобы с этим затравленным зверьком вести переговоры при посредничестве врача. Только такая стратегия, согласно 3. Фрейду, может дать исцеление от невроза.

Таким образом, в соответствии с принципом активности возникновение невроза трактуется как нарушение правила «живого» отношения к Силам «бессознательного», в результате чего нарушится адекватное управление неосознаваемыми инстинктами человека, а стратегия исцеления строится как поиск затравленного «зверька» (инстинкта), чтобы его «выслушать» (катарсис) и договориться.

Принцип активности в патологическом аспекте рассмотрения выступает не только как методологический принцип причинного анализа психических явлений: в этом случае принцип активности получает значимость первого закона душевного мира, нарушение которого влечет за собой соответствующий тип невроза по Фрейду.

Резюме: Грубо подавлять биологические Силы – вредно для организма!

Литература

1. Адлер А. Индивидуальная психология // История зарубежной психологии. Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1986.

2. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 1975.

3. Бернштейн Н. А. На путях к биологии активности // Вопросы философии. 1965. – № 10.

4. Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. – М.: Наука, 1971.

5. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1982.

6. Кондратенко В. Т., Донской Д. И. Общая психотерапия. – Минск: Навука 1 тэхнпса, 1993.

7. Лейбниц Г. Сочинения в 4-х томах. – М.: Мысль, 1982.

8. Психология. Словарь. – М.: Политиздат, 1990.

9. Рузавин Г. И. Синергетика и принцип самодвижения материи // Вопросы философии. 1984. – № 8.

10. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост. – М., 1994.

11. Философский словарь. – М.: Политиздат, 1991.

12. Фрейд А. Введение в детский психоанализ. – М., 1991.

13. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. – М.: Наука, 1991.

14. Фрейд 3. Леонардо да Винчи. – Рига, 1990.

15. Фрейд 3. О психоанализе. Пять лекций // История психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1992. С. 207–243.

16. Фрейд 3. Психология сексуальности. – Минск: Прамеб, 1993.

17. Фрейд 3. Сновидения. – Алма-Ата: Наука, 1990.

18. Цвейг С. Зигмунд Фрейд // По ту сторону принципа удовольствия.-М.: Прогресс, 1992. – С. 3–90.

19. Швырков В. Б. Введение в объективную психологию. – М.: Изд-во ИП РАН, 1995.

20. Швырков В. Б. Основные этапы развития системно-эволюционного подхода в психофизиологии // Психологический жури. 1993. – № 3.

21. Швырков В. Б. Теория функциональных систем в физиологии // Теория функциональных систем в физиологии и психологии. – М.: Наука, 1978.

22. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Прогресс, 1993.

Лекция 3

Принцип саморазвития

Приоритет «будущего» над «прошлым» в трактовке причинности душевных явлений.

Принцип саморазвития требует поиска целевой причинности душевных явлений, а «прошлое» играет роль лишь предусловий, более способствующих формированию одних Целей и усыплению других.

Психические явления должны рассматриваться с точки зрения стремления к пробуждению эволюционно молодых Сил и усыпления Сил эволюционно старых. Поэтому причину психических явлений следует искать в меньшей степени в «прошлом», т. е. рассматривать их с точки зрения предшествующего развития (например, почему такой сон приснился мне?), а в большей степени – в «будущем», т. е. причину развития искать в «будущем» (например, для чего такой сон приснился мне?).

Индивидуальность образуют действующие из «бессознательного» Силы «прошлого» и Силы «будущего», при этом Силы «будущего» должны иметь приоритет над Силами «прошлого», согласно принципу саморазвития.

Исходя из принципа саморазвития, «Ядро» душевного мира составляют не «старые» животные Силы (по Фрейду «Ид»), а эволюционно новые духовные Силы, имена которым: Вера, Честь, Польза, Любовь, Красота, Истина, Справедливость. Именно эти Силы подавляются биологическими инстинктами, если последние чрезмерно освобождать, как это рекомендовал Фрейд. С другой стороны, духовные Силы также не должны подавлять Силы животные, а одухотворять их.

Эволюционный подход принципа саморазвития предполагает относить к «прошлому» животные Силы, а к «будущему» – Силы духовные.

Почему «прошлого» и «будущего»? «Прошлого» – потому, что животные инстинкты (например, Либидо или Агрессия) уже пробуждались из «бессознательного» и в явном виде уже обеспечивали эволюционное выживание видов. «Будущего» – потому, что духовные Силы, являясь самостоятельными (а не сублимацией животных инстинктов, как считал Фрейд) духовными Силами сферы «бессознательного», еще не играли явной роли в борьбе за выживание видов, но им предстоит в «будущем» сыграть ведущую роль в эволюции живого, даже вопреки логике выживания.

Адлер в качестве главной Силы, образующей индивидуальность человека, рассматривал духовную Силу – «Личностный идеал», действующую как некая эволюционно новая неосознаваемая Цель, из духовной сферы «бессознательного». Согласно принципу саморазвития, именно духовные Силы должны составлять «Ядро» индивидуальности и обеспечивать цельность (направленность в «будущее») душевного мира человека.

Цель лекции – понять принцип саморазвития как второй закон душевного мира, требующий рассматривать все его элементы как живые и целеустремленные Существа.

Тема собеседования – возникновение неврозов и стратегия их исцеления в трактовке А. Адлера.

1. Философский аспект

Телеология имманентная (,греч. teleos – цель, logos – учение, immanens – внутренний) – учение о внутреннем целеполагании (Аристотель). Каждый предмет природы имеет внутреннюю актуальную цель, целевую причину, которая есть источник движения от низших форм к высшим [12. С. 451].

Другие статьи словаря: детерминизм [7. С. 97], Аристотель [7. С. 25], Тейяр де Шарден [12. С. 450].

1.1. Вселенная является целеустремленной Системой

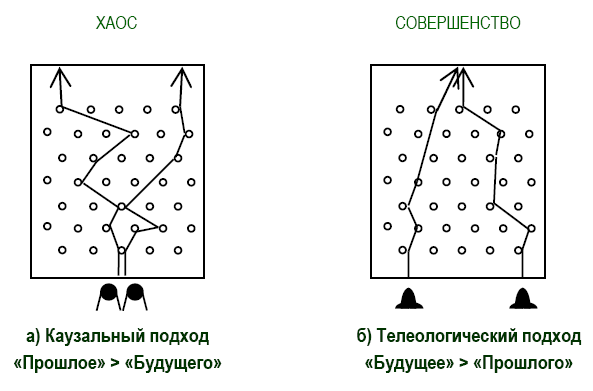

В истории философской мысли существует два основных подхода к раскрытию причин явлений во временном аспекте – это каузальный и телеологический подходы.

♦ Каузальный (исторический, генетический) подход начинается с вопроса – почему? Причины явлений ищут в «прошлом».

С точки зрения каузального подхода, Вселенная стремится от более организованного состояния к менее организованному и, в итоге, к Хаосу или тепловой смерти Вселенной.

На рис. 14(a) изображен пояснительный образ каузального подхода: два шарика, выпущенные из двух пушек почти из одного места, преодолев препятствия, в итоге разлетелись на большое расстояние друг от друга.

Эта аналогия поясняет, что при каузальном подходе малое изменение в исходных условиях радикально изменило бы эволюцию Вселенной. Об этом, например, написан рассказ Р. Брэдбери «И грянул гром». В рассказе герой попал в прошлое, на 60 миллионов лет назад, и раздавил там бабочку. Это ничтожное событие (не для бабочки) изменило ход истории. Здесь, как и в случае с шариками, малое изменение в исходных условиях радикально меняет траекторию эволюции – это и есть каузальный подход.

В философии каузальный подход называется еще лапласовский детерминизм [12. С. 113].

Лапласовский детерминизм предполагает, что если известно в исходный момент времени значение координат и импульсов всех частиц во всей Вселенной, то можно однозначно и с высокой точностью определить состояние Вселенной в любой прошедший или будущий момент времени (см. «детерминизм и индетерминизм» [12. С. 113]).

Каузальному подходу также подобен фатализм (лат. fatalis – роковой) – представление, согласно которому все процессы, происходящие в мире, подчинены необходимости и изначально предопределены [12. С. 478].

♦ Телеологический (целевой, финальный) подход начинается с вопроса – для чего? То есть причины явлений ищут в «будущем»

С точки зрения телеологического подхода, Вселенная стремится от менее организованного состояния к более организованному и в итоге – к Совершенству.

Рис. 14. Пояснительные примеры каузального и телеологического подходов

На рисунке рис. 14(6) изображен пояснительный образ телеологического подхода: два самонаводящихся аппарата, стартовавшие далеко друг от друга, преодолев препятствия, в итоге приблизились к одной цели.

Эта аналогия поясняет, что, согласно телеологическому подходу, большое изменение исходных условий вносит лишь специфику, не изменяя сути эволюции Вселенной. Поэтому случай, описанный Р. Брэдбери, невозможен в принципе.

В философии этот подход называется еще телеологический детерминизм (см. «телеология имманентная» [12. С. 451]).

Несколько примеров из литературных источников.

Александр Мень: «История имеет Цель, и Пророки, движимые Духом святым, могут увидеть картины Будущего» (телепередача от 12.1995).

Космогенез у Тейяра де Шардена (палеонтолога, философа) направлен к целевому состоянию Омега: «Под воздействием все более горячих лучей Омеги прекратятся ненависть и междоусобная борьба… Во всей Ноосфере будет царить какое-то единодушие» [10. С. 225].

Итак, согласно принципу саморазвития, живая Вселенная движется к своей потенциально всегда существующей цели – к Совершенству.

1.2. О методологии целеустремленных Систем

Принцип саморазвития, в системном подходе, является временным аспектом причинного анализа. Его определение в системных терминах имеет следующий вид.

Принцип саморазвития постулирует приоритет «будущего» над «прошлым» в трактовке причинности системных явлений: причина поведения системы находится в «будущем», а «прошлое» играет роль предусловий, вносящих лишь специфику во временное развертывание целевой причины.

♦ Если «прошлое» влияет как предусловие на «будущее», а причина находится в «будущем», то это второй признак живой Системы.

Напомним принцип активности – «внешнее» влияет как условие на «внутреннее», причина – во «внутреннем».

Когда причина поведения системы находится в «будущем», а «прошлое» играет роль предусловий, вносящих лишь специфику во временное развертывание целевой причины, то поведение Системы можно уподобить поведению живого «Существа», стремящегося к скрытой (никогда ранее не актуализированной) цели.

У Лейбница этот принцип представлен концепцией «предустановленной гармонии». «Предустановленная гармония» является абсолютной целью саморазвития всех монад и скрытой целевой причиной их динамики.

Каузальный подход противоположен принципу саморазвития. Он трактует причину как совокупность обстоятельств, предшествующих во времени следствию и вызывающих его [7. С. 97].

♦ Особенность причинного анализа, исходя из принципа саморазвития.

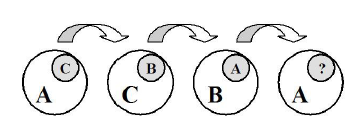

Особенность причинного анализа в том, что исследовательский подход должен предполагать существование в душевном мире не только эволюционно старых Целей: «С», «В», «А» (рис. 15), но и эволюционно новых Целей, внешнее воплощение которых выражается в биологически нецелесообразном поведении. Небиологическая цель обозначена знаком «?».

Рис. 15. Возникновение эволюционно новой цели переживается как состояние «хочу того – не знаю чего»

То, что стремление глубинной Силы (например, Либидо «С») из «бессознательного» на «сцену» состояния внешне развертывается в целенаправленное (сексуальное) поведение, устремляющее организм к результату (половой близости), по достижению которого возникает следующая цель (например, цель поесть «В») и так далее, все это понять нетрудно.

Но не в этом суть телеологии как учения о цели, ведь Фрейд тоже признавал биологическое целеполагание, но не признавал целевую причинность Адлера. Суть в том, что иногда из глубин «бессознательного» возникают биологически нецелесообразные цели.

Согласно принципу саморазвития, в глубинах «бессознательного» зарождаются эволюционно новые Силы, устремляющие развитие человека к абсолютно новым небиологическим Целям. По мнению автора, зарождение этих Сил у человека переживается как состояние творческого томления, которое можно выразить словами из сказки: «Хочу того – не знаю чего».

Эволюционно новые Силы души, не участвовали (в явном виде) в борьбе за выживание. Следовательно, они не соответствуют критерию биологической целесообразности (хотя у Фрейда и Юнга они ему соответствуют), поэтому в дальнейшем условимся называть Силы «будущего» духовными Силами.

Может быть, духовные Силы не служат борьбе за выживание, и, может быть, даже внешне противоречат ей, но пробуждение их- это сущность творческой Жизни.

Таким образом, Вселенная тоже имеет свою цель – «Предустановленную гармонию», поэтому специфика причинного анализа на основе принципа саморазвития выражается формулой: «прошлое» влияет как предусловие на «будущее», а причина исходит из «будущего».

Философское резюме: все живое стремится к цели, а все остальное – наоборот.

2. Физиологический аспект

В предыдущей лекции, посвященной принципу активности, мы говорили, что переход от физиологии реактивности к физиологии активности означал замену схемы «стимул-реакция» схемой «пусковой стимул-результат». В первом случае причина действует из «внешнего», а внутренняя реакция является следствием, во втором случае внешний пусковой стимул является лишь условием запуска внутренней причины (программы), которая принципиально от него не зависит (при разных пусковых стимулах может реализоваться одна и та же программа).

Принцип саморазвития как реализация приоритета «будущего» над «прошлым» в физиологии развивался как переход от каузальной физиологии к телеологической физиологии. Если в первом случае причина всегда предшествует во времени следствию, то во втором случае причина поведения находится в «будущем» и фиксируется как определенное соотношение организма со средой, которое, по сути, соответствует внутренней программе, запущенной (санкционированной) пусковым стимулом.

Физиология активности Н. А. Бернштейна, развивая эту идею, трактует поведение организма как активное взаимодействие со средой, задаваемое моделью потребного будущего (т. е. внутренней программой, направленной на достижение определенного результата). Создав программу поведения, организм борется за нее, преодолевая сопротивление среды, особенности которой учитываются наличием обратной связи [7. С. 428].

«На месте автоматизированной цепочки элементарных рефлексов, не связанных ничем, кроме последовательного порядка так называемого динамического стереотипа и поэтапной «санкционирующей сигнализации», современное физиологическое воззрение ставит непрерывный циклический процесс взаимодействия с переменными условиями внешней или внутренней среды, развертывающийся и продолжающийся как целостный акт вплоть до завершения его по существу» [4. С. 303].

В теории функциональных систем 77. К. Анохин называет внутреннюю программу «акцептором результатов действия», которая в информационном аспекте представляет собой «информационный эквивалент результата», извлекаемый из памяти в процессе принятия решения, обусловливающий организацию двигательной активности организма [7. С. 17]. Подробнее об этом в следующей лекции.

Телеологический подход, когда причину надо искать в «будущем», очень необычен для физиологов, привыкших к простым и «строгим» экспериментам, поэтому у физиологов возникла крылатая фраза: «Телеология – это леди, без которой ни один биолог не может жить, но стыдится показываться с ней на людях».

2.1. Целеполагание в физиологическом эксперименте

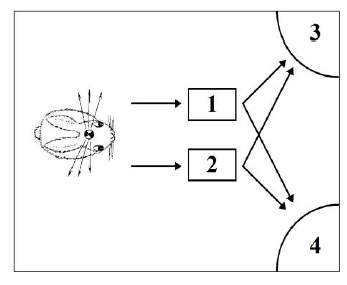

На предыдущей лекции мы выяснили, что активность нейрона была живой только в условиях свободного поведения. Но свободного поведения оказалось мало: для изучения нейрональной активности необходимо было организовать еще и целенаправленное поведение животного.

Рис. 16. Целенаправленное поведение в эксперименте с выбором альтернативы

В экспериментальной клетке (рис. 16), по углам которой располагались две кормушки (3 и 4) и две педали (1 и 2), обученное животное могло получать пищу из правой кормушки, нажав на правую педаль, и из левой – нажав на левую.

Это позволяло сопоставлять активность нейронов при достижении одних и тех же целей одними и теми же движениями и в различной среде, разных целей одними и теми же движениями и в разной среде и разных целей различными движениями в одной и той же среде [15. С. 59].

Итак, для исследования целенаправленного поведения в физиологический эксперимент был включен элемент выбора (как минимум) между двумя альтернативами. Именно в свободном и целенаправленном поведении жизнь нейрона стала раскрываться с наибольшей полнотой.

2.2. О предназначении нейронов

С точки зрения принципа саморазвития нейрон рассматривается как Существо, имеющее свое уникальное предназначение – скрытую в геноме цель.

Целенаправленность нейронов имеет два аспекта рассмотрения. Первый связан с прямыми данными о целенаправленной активности нейрона, второй, принципиально очень важный, связан с обоснованием уникального предназначения нейронов.

♦ О целенаправленной активности нейрона.

Как это понимать – причина находится в «будущем», ведь будущего еще нет?

При изучении нейрона это означает, что нейрональная активность предшествует одному и тому же будущему событию при разных предшествующих, например, подходу к кормушке после нажатия на разные педали. А это и означает, что причина активности нейронов не определяется «прошлым», т. е. не является реакциями на определенные прошлые события, а предваряет появление определенных событий «будущего»: «Появление активаций корковых нейронов в поведенческих актах не зависит от образов уже достигнутых результатов и целиком определяется только образами, выступающими в качестве целей[14. С. 22].

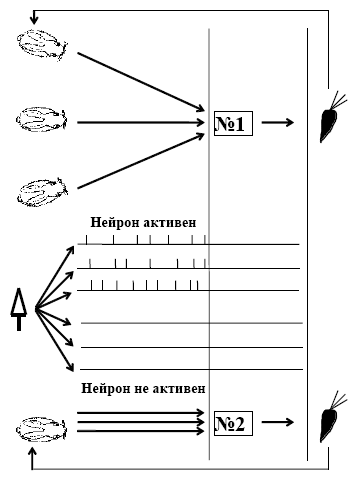

Рис. 17. Активность нейрона предваряет достижение только одного результата

То, что активность нейрона целенаправленна и определяется «будущим» означает также, что экспериментатор может предсказать «будущее» поведение животного: если в эксперименте регистрируется активность нейрона и известно его предназначение (например, подход к педали № 1), то экспериментатор на все 99 % будет уверен, что кролик подойдет именно к этой педали (рис. 17, вверху) и не подойдет к педали № 2, хотя в том и другом случае он получит морковку. При этом кролик может подходить к педали № 1 из разных позиций и нажимать разными лапами – все равно активность нейрона будет предшествовать подходу. В то же время при сходных (для экспериментатора) актах нажатия на другую педаль № 2 тот же нейрон не активируется (рис. 17, внизу), хотя движения кролика те же и получает он также морковку.

В. Б. Швырков: «Четкая и постоянная связь активаций некоторых нейронов только с определенными будущими результатами при любом способе их достижения позволяет предположить, что их активации определяются исключительно образом конкретной цели и не зависят от изменяющейся текущей информации и среды» [14. С. 22]

Таким образом, активность нейрона не зависит от предусловий и прекращается по завершении соответствующего поведенческого акта (в данном случае подхода к педали № 1), т. е. нейрональная активность, как и Вселенная, имеет внутреннюю цель, сосредоточенную в его геноме.

♦ Об уникальном предназначении нейрона.

Доказательство целенаправленной активности нейрона лишь первый шаг реализации принципа саморазвития. Второй шаг – доказательство существования уникального предназначения нейрона.

Этот раздел требует особого внимания, ибо на его выводах устраняется всесилие биологического критерия естественного отбора: «выжить и размножиться». Следовательно, небиологические, т. е. духовные Силы, перестают быть эпифеноменами Сил животных (как считал Фрейд), так как они обладают своим собственным «телом» – «нейронами запаса».

Наши рассуждения будут основаны на положениях системноселекционной теории В. Б. Швыркова, построенной, в свою очередь, по аналогии с клонально-селективной теорией иммунитета М. Бёрнета (1899–1985), лауреата Нобелевской премии в 1960 году за открытие «Искусственной иммунной толерантности (переносимости)».

Клонально-селективная теория Фрэнка Бёрнета была создана для объяснения того, как возникает в организме иммунитет, т. е. способность бороться с инфекционными болезнями. Суть теории Бёрнета в том, что иммунные Силы организма, прекрасно побеждающие конкретную инфекционную болезнь, совершенно бессильны научиться бороться с другой болезнью, поэтому для другой болезни надо активизировать другие Силы. Из этого следует, что Силы иммунитета изначально имеют уникальное предназначение, или – если хотите – уникальную судьбу. Поэтому, если вдруг организм заболел какой-либо новой болезнью, с которой в прошлом у него не было опыта борьбы, то победа над этой эволюционно новой болезнью происходит не через обучение старых Сил иммунитета, а через пробуждение эволюционно новых Сил и их размножение [3].

Фрэнк БЁРНЕТ

Далее излагается основная идея теории Бёрнета, с использованием дидактических образов, понятных студентам-педагогам (строгое изложение см. [5]).

Теория Бёрнета начинается с вопроса: как у организма возникают защитные силы для борьбы против новой инфекции, попавшей извне в организм, например, Оспы? Для большего понимания попробуем передать суть теории Бёрнета, используя следующую метафору.

Что было известно? Если в организм попадает Враг по имени Оспа, то в организме против нее возникает Рыцарь по имени АнтиОспа, который побеждает Оспу и продолжает нести сторожевую службу на случай повторной инфекции. Если это случается, то расправа с Оспой уже коротка: АнтиОспа ее убивает мгновенно. Так вырабатывается иммунитет.

Согласно теории Бёрнета, Рыцарь АнтиОспа имеет уникальную боевую специализацию, он умеет побеждать только Оспу. Если он встречается с Холерой, то он тут же погибает. Холеру может победить только Рыцарь по имени Анти-Холера.

Возникает вопрос: как происходит «боевая специализация» Рыцарей (иммунных Сил организма) в ситуации, когда абсолютно новая инфекция, например, Враг по имени Икс, попадает в организм, ведь в организме нет эволюционного опыта борьбы с этим Врагом, так как в прошлом ни один из Рыцарей этого Врага не побеждал?

Вначале была «инструктивная теория», предполагавшая, что Рыцари все-таки учились бороться со своими Врагами методом проб и ошибок. В результате этой борьбы ковался Рыцарь АнтиИкс, умеющий побеждать Икс, который потом размножался, и возникал новый боевой клан Рыцарей по имени АнтиИкс. Так думали. Но!

Суть теории Бёрнета в том, что Рыцари иммунитета не могут обучаться! Они всегда имеют уникальное предназначение.

Откуда же тогда возникает АнтиИкс? Оказывается, с самого рождения в организме существует огромная армия Рыцарей непонятного эволюционного предназначения. В изложении В. Б. Швыркова возникновение иммунитета происходит следующим образом: «Антиген [Враг] не инструктирует, а находит заранее существующий под него лимфоцит [Рыцаря], с ним взаимодействует, и тогда лимфоцит [Рыцарь] со страшной скоростью делится. Вот почему теорию называют клональной: клон- поколение одной клетки [Рыцаря]. Антиген [Враг] только стимулирует деление [Рыцаря], больше ничего не делает, а специфичность [боевая специализация Рыцарей] существует заранее (!), тогда не надо менять ему [Рыцарю] геном [т. е. боевую специализацию], потому что их [Рыцарей] много, они плавают, потом размножаются, и получается иммунитет» (В. Б. Швырков, 1972, запись с фонограммы лекции).