Полная версия

Полная версияТо, что помню

А еще в одном месте, на входной двери подъезда, обнаружилась, как теперь сказали бы "социальная реклама", написанная, скорее всего жильцом первого этажа. Написано было прямо на двери мелом, корявым почерком, да и стихи были корявые, но я запомнила.

Не хлопайте дверью громко,Потому что трещат перепонки,Держите руками двери,Как кошельки от потери,Ведь это наш дом,И мы все в нем живем.Со временем все наладилось – и тараканов стало мало, и на дверях появились доводчики, но память все же осталась.

Часть 2. Москва не сразу строилась

1. Дворец на Разгуляе

Давным-давно, больше сорока лет назад я училась в МИСИ, и часть пар шла у нас в здании на Разгуляе. Там и до сих пор сидит кафедра гидравлики, но весь институт давно уже сменил и расположение, и название. Это здание с колоннами все знают, один из лучших старинных дворцов Москвы, да и перестройки не слишком его изуродовали, хотя они и были. Но может быть, потому оно и стоит до сих пор благополучно – постоянно ремонтировалось. Один ремонт был при нас, снимали пол и проверяли балки перекрытия. Оказалось, что это не просто балки, а огромных размеров дубовые брусья – когда строители стояли на нижней части перекрытия (как бы потолке нижнего этажа), верх перекрытия доходил им до пояса. А ведь это обтесанные прямоугольные брусья, так какие же огромные были дубы?

К тому же здание еще и историческое, теперь я знаю, что в нем жил Мусин-Пушкин, тот самый, который нашел "Слово о полку Игореве". Экземпляр "Слова", от которого ведут начало все переводы его, именно в этом здании сгорел во время пожара 1812 года.

На фасаде дворца, недалеко от угла, ближнего к Спартаковской улице, на уровне второго этажа до сих пор можно видеть неровный белый прямоугольник, напоминающий крышку гроба. Пишут в Интернете и в книгах, что там когда-то были солнечные часы французского аббата Сюрюга, учителя графских детей, который создал часы в двадцатых годах девятнадцатого века. Некоторые приписывают сооружение часов и этого странной формы поля под них Якову Брюсу, математику и чернокнижнику, однако ошибаются, поскольку он умер лет за сорок до начала строительства этого здания. Прямоугольнику этому, на котором когда-то были и астрологические, и масонские символы, приписывают пагубное влияние на психику людей, но ни мои однокурсники, ни я сама, проучившись в здании на Разгуляе четыре семестра, ничего такого не почувствовали (скорее всего, потому, что не знали).

Именно в то время я услышала от однокурсника, чьи дед, отец и дядя в прошлые времена учились или преподавали в МИСИ, еще одну легенду о доме на Разгуляе.

Дело было двести лет назад. У хозяина дворца, человека зрелых лет, была молодая жена. Однажды она заболела воспалением легких и умерла. Хозяин горевал и сокрушался, устроил ей роскошные похороны. Во время похорон поднялся ураганный ветер, и крышку гроба подняло ветром и ударило об стену между двух окон. В память об этом хозяин дворца велел отметить на стене место, где ударилась крышка, и побелить его, и никогда не забывал свою любовь.

Историю эту я больше нигде не читала и не слышала. Возможно, это легенда позднего времени, когда астрологические символы были сбиты с "гробовой крышки", возможно, она была порождением фантазии моего тогдашнего собеседника. Но возможно, странный прямоугольник существовал на доме и до 1812 года (дом строился в семидесятых годах восемнадцатого века), и может быть, он означал что-то еще?

2. Дом переехал

В детстве я думала, что московские дома двигали только в тридцатые годы, как в знаменитых стихах:

Дом стоялНа этом месте!Он пропалС жильцами вместе!Что-то об этом я слышала от родителей, которые помнили довоенную Москву, что-то читала в "Науке и жизни", но все это казалось делом далеким и давним – вроде строительства пирамид, секрет которого давно утерян.

А вот когда я уже пошла на работу во второй Моспроект, я и сама увидела, как это бывает. Время было советское, здание на Пушкинской, в котором должна была разместиться редакция "Известий", еще только строилось, а строилось оно по нашему проекту. Теперь там уже и редакции нет, и здание перестраивается, а тогда все только начиналось, и я каждый день ходила мимо строительства к метро, когда ехала домой с работы.

Архитекторы предполагали, что перед "Известиями" будет небольшая площадь, расширение Пушкинской. Но на месте предполагаемой площади стоял вдоль улицы Горького небольшой, но очень красивый дом в стиле московского модерна. Чего только в нем не было – и мозаичные цветы лотоса в египетском духе, и круглые окна, и витиеватые чугунные балкончики, и изящно изогнутые арочки, и даже оконные переплеты – и те изогнуты, как перья старинного веера. На фоне полосатого бетонно-стеклянного современного здания симпатичный дом терялся, казался маленьким и каким-то задавленным.

И вот его-то и собрались передвигать. Готовились, как мне казалось, недели две. Я каждый раз, проходя мимо строительного забора, заглядывала в щель – что там делают? А там положили огромные, не меньше метра высотой, металлические балки, поставили какие-то механизмы (в щель трудно было разглядеть, какие именно и как они работают), и кажется, проложили по земле направляющие или рельсы. А потом как-то я пробежала утром на работу, в спешке даже не посмотрев, как там дом, а вечером, возвращаясь, увидела, что он уже на новом месте. Его сдвинули на расстояние примерно его собственной длины, и он оказался на углу Настасьинского переулка. Он и теперь там стоит. На этом месте дом стал даже как-то лучше виден, а здание "Известий" на открывшемся месте выглядело даже не слишком большим и благополучно вписалось в общий вид площади. Потом старинный дом реставрировали, обновили, и в его первом этаже много лет был очень интересный книжный магазин "Дружба", там продавались книги, изданные в соцстранах, но на русском языке. И маленькая площадь рядом выглядела симпатично, хотя и не казалась одним целым с Пушкинской.

Но этой маленькой площади довольно скоро пришел конец. В девяностых годах, когда все всем и всюду торговали, там встали лотки с книгами, дешевыми украшениями и разной мелочью. А потом, когда мэрия взялась за порядок, стало еще хуже – построили стекляшки – кафе и магазин парфюмерии. Стоило ли сдвигать красивый дом, чтобы на его месте получилось такое чудовище…

3. Конец чудовища

Для кого-то это здание было памятью о молодости – но многие памятники молодости снесены, уничтожены и больше не вернутся. Для кого-то – памятником обретению свободы предпринимательства, но, к сожалению, в нем поселились не начинающие торговцы домодельным товаром, а всемирно известные фирмы. Кто-то просто не помнит площади у памятника Пушкину без этих торговых рядов, и не знает, как можно без них. А я помню, и для меня "Пирамида" с самого начала была оскорблением. Новое здание "Известий" (а тридцать пять лет назад, по сравнению со зданием тридцатых годов, где бывали Горький и Бухарин, оно было, конечно, новым) проектировали мои друзья и знакомые. Стоящий рядом с ним дом в стиле московского модерна переезжал с одного угла на другой на моей памяти. И все это делалось, чтобы возле Пушкина была именно площадь, а не замученный пробками перекресток. Но не успела площадь появиться, как на ней как-то сразу вдруг, не пройдя всем известную стадию временных лотков и лавок, появилось это чудовище, заслонившее собой все, над чем старались строители и авторы проекта. Я ждала этого дня двадцать лет. Начала сноса я не видела, но на четвертый вечер было так.

А как теперь выглядит – все знают.

4. Дом Магомаева

Вот как теперь выглядит этот дом – ничего не скажешь, красиво.

А когда я увидела его в первый раз, и дом был не такой, и все в жизни было не так. Был семьдесят восьмой год, улица, на которой дом стоял, называлась еще не Леонтьевским переулком, а улицей Станиславского, а я работала первый месяц, и "дом по Станиславского" был моим первым проектом.

Больше всего мне хотелось, чтобы это мрачное зеленовато-серое строение, из которого к тому времени уже давно отселили жильцов, кто-нибудь снес раз и навсегда. В этом желании я была не одинока, однако сносить дом никто не собирался – он считался (а теперь тем более считается) памятником архитектуры. Дряхлые стены грозили упасть в любую минуту, перекрытия проваливались под ногами, штукатурка сыпалась со всех сторон, и сохранить разрушающийся памятник оказалось дороже и труднее, чем снести.

Но его все-таки сохранили. Для начала начисто снесли все перегородки и выбили перекрытия на всех этажах – когда мы заходили внутрь, то с уровня земли видели над собой пустые пятиэтажные стены и тонкие металлические балки на фоне облаков. От памятника архитектуры оставалась только пустая оболочка, а то, что внутри, следовало заполнить заново – по нашему проекту, разумеется.

В самом начале этого проекта мой непосредственный начальник ушел на месяц в отпуск, а мне велел без него сделать отопление и вентиляцию "дома по Станиславского", как мы его называли. До сих пор не пойму, на что рассчитывал мой начальник – обычно даже опытные сотрудники делают такой проект месяца за два-три, и у меня не было ни малейшего шанса успеть. Но я этого не знала, я работала после института всего-то недели три и думала, что так и надо. Поэтому через месяц моих мучений на столе у отдохнувшего начальника появился мой самодельный проект, а сам начальник, вздохнув, объявил: " Ну ладно, Юля, это все хорошо, но приборы отопления надо сделать раза в полтора больше." Я протестовала, твердила, что у меня все рассчитано, что нельзя все увеличивать просто так, ни с того ни с сего, но начальник стоял насмерть – и мы увеличили отопление "просто так".

Вскоре в "доме по Станиславского" восстановили перекрытия, укрепили стены, и даже поставили мои многострадальные увеличенные приборы отопления. Проектировщики время от времени должны бывать на стройке – это называется "авторский надзор", и я видела, как мертвый дом оживает на глазах. Его заново отделали – тогда он стал желтым, в первом этаже поместились булочная и сберкасса, и, наконец, вселились жильцы.

И вот однажды, когда я по вызову техника-смотрителя (была в то время такая должность в домоуправлениях) я пришла проверить, как идут дела с вентиляцией пристройки (ее тоже мы проектировали), я в первый раз услышала о том, что в "доме по Станиславского" будет жить сам Муслим Магомаев.

И действительно, он там поселился. Сейчас уже мало кто помнит, насколько славен и любим слушателями был Магомаев! Каждая мелочь его жизни была слушателям интересна, но в печатных изданиях тогда писалось в основном о творчестве и работе известных людей, а сплетни и сведения о частной жизни собирались по крохам в форме фольклора. В следующий мой приход, уже зимой, когда пристройку заканчивали, я получила некоторую дозу этого самого фольклора. Девушка, которая работала техником-смотрителем, рассказала, что "Магомаев – человек вежливый, уважительный, и здоровается", а кроме того – полудикой собаке сторожа он "из самой Италии ошейник привез". После чего мне была представлена та самая дворняжка – ростом не выше моего колена, но в итальянском ошейнике. Я слушала, но все время с опаской ждала – не скажет ли моя собеседница, что Магомаев жалуется на холод в квартире, он же все-таки южанин. Однако никаких жалоб на мое отопление я не услышала, и потом не раз за все годы радовалась – хорошо, что мой начальник заставил меня увеличить отопление "просто так". Может, это и неправильно было, зато уж точно не холодно!

А Магомаев прожил в "доме по Станиславского" до конца жизни. И памятник ему стоит там рядом. Вот он.

5. Чертежи и слова

Каждому времени – свои слова. И свои чертежи, если ты – проектировщик.

Сначала было слово "синька". Не та синька, которую разводили хозяйки в баночке, чтобы потом влить в воду, где будут полоскать простыни, а очень похожая на нее цветом ярко-синяя бумага, на которой белыми линиями проступает чертеж. Так делали копии с чертежа, а сам чертеж делался черной тушью. Инженер тушью не чертил, а только делал эскизы в карандаше, тушью чертили копировщицы на скользкой прозрачной кальке. Это было задолго до моего рождения, на работе такие синьки еще застала моя мама, когда работала в "Дорпроекте" в начале пятидесятых годов. Я держала такие чертежи в руках только раз в жизни – они были привезены к нам в "Моспроект" из архива, и дата на них стояла страшная – 1937 год. Вот на этом снимке из Интернета – обмеры, сделанные и скопированные на синьку в те же времена. Впрочем, как выяснилось, во многих странах так оформляют компьютерные чертежи до сих пор – дань традициям.

Потом были «аммиачки» – темно-сиреневого цвета листы рыхловатой непрочной бумаги, на которых линии были еще более фиолетового, чернильного цвета. Они пахли нашатырем, если были свежие, а обратная сторона у них была белая, на ней можно было рисовать, что я в детстве и делала. Впрочем, по старой памяти их тоже называли «синьками», как и еще лет сорок впоследствии. Синьки метровой длины во времена моего детства приносил с работы отец специально для меня – альбомы для рисования у меня кончались за один день, и если рисовать было не на чем, в несознательном возрасте пяти лет я могла перенести свое рисование на беленые стены комнаты, где мы тогда жили.

Еще двадцать лет прошло, и я сама пошла работать, копии чертежей по-прежнему именовались «синьками» (слово «аммиачка» было в ходу только в архиве, у тех, кто их печатал), но были уже розового цвета. Сами чертежи в основном чертились на шершавой карандашной кальке твердейшими карандашами, а калька, предназначенная под тушь, именовалась «селедочной», потому что в нее можно было спокойно заворачивать купленную в обед селедку, и не бояться, что по дороге домой она протечет. Чертили в наше время, как и теперь, и техники, и инженеры, а копировщики в тогда уже исчезли как класс. Впрочем, в нашем отделе как раз оставалась одна дама-копировщица, «последний из могикан» этого дела, для тех инженеров, кто не желал чертить ни под каким видом (тогда еще попадались такие снобы).

Еще пять лет – новое веяние, чертежи начали копировать на белую бумагу, линии на ней получались черные, совсем как чертеж-оригинал на карандашной кальке. Называлось это – «белок», хотя еще много лет фигурировало оригинальное словосочетание «белая синька». Похоже, слово «синька» с годами стало означать любую копию чертежа. Так же и появившиеся в то же время копировальные машины марки «Ксерокс» передали свое имя собственное всем копировальным машинам этой конструкции – и копиям чертежа тоже.

Ну а потом появились компьютеры, и разницы между оригиналом и копией чертежа, в сущности, не стало. Зато появилась разница между чертежом на экране, который виден по частям и в основном тому, кто его чертит, – и реальным его отпечатком на бумаге. И миру явилось еще одно слово – «распечатка».

Посмотрим, что будет дальше.

6. Чистая работа

Всем известно – работа инженера бумажная, и вроде бы должна быть чистой. Но это только теперь. А раньше все зависело от того, чем мы чертили.

Пока я училась в школе и в институте, были обыкновенные деревянные карандаши. "Конструкторы", "Кохиноры", с золотыми буковками, обозначавшими твердость. их полагалось точить очень острым ножом, под очень острым углом, чтобы карандаш тупился медленнее. Чертили на ватмане, то есть если кто не в курсе, на плотной гладкой листовой бумаге. На ней графит не расползался, хотя если чертился какой-то густой чертеж, он со временем становился серым. с этим справлялись с помощью черствой хлебной корки – терли ее внутренней стороной по бумаге, и лишний графит стирался, а тот, что во вдавленных в бумагу линиях, – оставался на месте. Рукава, конечно, страдали, но студенты не придавали этому значения – не целыми же днями мы чертили!

Потом, на работе, когда чертить пришлось с утра до вечера, в ход пошли механические карандаши, научно называемые цанговыми. Грифелек вставлялся в цангу металлического корпуса, а точили его у нас в "Моспроекте" лезвием от безопасной бритвы или наждаком. Лезвие просто держали в руке, а вот наждачную бумажку наклеивали на конец короткой деревянной линейки и терли по ней краем грифеля. Получалось остро, но руки были все в графите, черные, как у старых шахтеров. Кстати, чертили в то время уже по карандашной кальке, чтобы с нее можно было сразу делать копии-синьки. С ватмана и с любой непрозрачной бумаги это невозможно. А чтобы не пачкать рукава о чертежи, все носили белые халаты или нарукавники.

В нашем отделе оставалась, правда, еще одна дама-копировщица, она чертила тушью, рейсфедером, на гладкой кальке. Рейсфедер надо было заполнить тушью, для этого бралось обычное ученическое перо. Тушь капала и делала кляксы на кальке и на руках, рейсфедер тупился о кальку, раз в месяц его надо было затачивать, но я так этому и не научилась (тушь уже тогда доживала последние годы).

А потом, в восьмидесятые годы появились новые механические карандаши – тоненькие, японские. Точнее, существовали они и много раньше, во всяком случае, я видела такой карандаш у нас дома еще в шестидесятые годы, но в то время их выпускали мало, в основном как забавные сувениры. А в восьмидесятых мы с восторгом перешли на них – черные руки и линейки с наклеенной наждачкой мигом ушли в прошлое. И так чертили до тех пор, пока не появились компьютеры. А вот тогда инженерная работа и впрямь стала чистой.

7. Коловращение

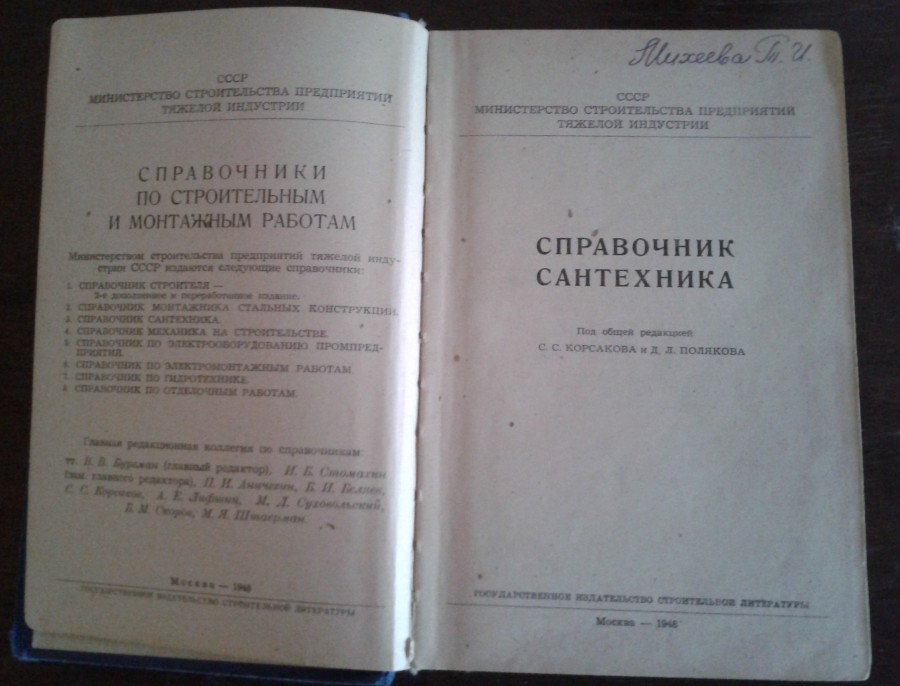

Давным-давно, когда моя мама только что окончила институт и поступила на работу, она купила вот такой справочник. Надписала его, чтобы не перепутали сотрудники, и отнесла на работу. Книжка оказалась достаточно толковая, в ней много всякого было, и мама пользовалась ею, пока не ушла в декрет, тогда и справочник забрала домой.

Прошло еще много лет, и я стала учиться в институте, а потом пошла на работу. Справочник мало был полезен, ведь за тридцать с лишним лет в технике и строительстве многое изменилось. Однако если надо было найти сведения о старинных отопительных приборах или давно вышедших из моды обозначениях, он был еще нужен, а потому я его не выбрасывала.

Работала со мной в то время одна очень интеллигентная, умная и красивая дама. Всем она была хороша, но терпеть не могла нашу работу. Не только проектную работу, но и нашу специальность как таковую. Не раз она с важностью говорила, что в кругу ее друзей ей неловко признаться, какой институт она кончала, и где работает. Мы, ее сотрудники и слушатели, в такие моменты вспоминали, что сами учились там же, и работаем здесь же, но проявляли деликатность и не говорили ничего вслух. Но меня всегда занимало – почему же она училась там, где ей было противно, и работает там, где ей стыдно. Кто ей такое посоветовал?

Однажды я работала по какой-то реконструкции и открыла старый справочник, чтобы найти какой-то старинный прибор отопления. И вижу на первой же странице знакомую фамилию.

Под редакцией С. С. Корсакова! А наша Вера Сергеевна – как раз Корсакова! И все встало ясно. Отец убедил дочь продолжить его дело, но со временем результат так и не оправдал надежд.

Вот ведь коловращение жизни! Моя мама купила справочник, а я работала с дочерью его автора. Тесен мир, однако…

8. "Кохинор"

Был алмаз Кохинор, в его честь назвали карандашную фабрику. Хорошие карандаши – просто алмазы! Любимые карандаши докомпьютерных проектировщиков. А в их честь назвали ансамбль «Кохинор», любимый ансамбль московских проектировщиков, а самое главное – любимый ансамбль «Моспроекта-2». Тоже в своем роде алмаз.

Ансамбль был мужской – архитекторы-однокашники, почти одновременно окончившие МАРХИ и попавшие на работу в «Моспроект». Была и женская часть – «Рейсшинка», но дамы и выступали меньше, и слава их не могла сравниться с известностью «Кохинора». Выступал «Кохинор» в Доме Архитектора, на улице Щусева (Гранатный переулок), в разных домах культуры. Концерт их был композицией из сценок и песен на проектные темы. Пелось всё на мотивы известных модных в то время песен, и текст сочетался с песней наподобие пародии, но пародия была не на песню, а на проектную жизнь. Сценки были тоже, о проектировании, об архитектуре, иногда и просто шутки. Некоторые были без слов – до сих пор помню, как трое кохиноровцев изображали на сцене известные конные памятники Москвы и Ленинграда. Особенно были хороши Юрий Долгорукий, вытянувший руку с мрачным видом и Медный Всадник на коне, со змеей (исполнители коней стояли на четвереньках, а исполнитель роли змеи лежал на сцене и зловредно вертел головой).

Вообще проектному делу не повезло с изображением в литературе и на сцене. Кроме «Миллиона за улыбку», написанного, кстати, тоже моспроектовцем, «Атлантов и кариатид», да английских «Столпов земли», в общем-то, и припомнить нечего. А в этом деле есть и своя романтика, и радость, и особый вкус. Но это надо уметь показать, надо уметь рассказать, и надо при этом знать и любить проектирование. А кто расскажет? Проектировщик – не рассказчик, он считает и чертит. Вот поэт о поэзии – расскажет, да еще как, и певец о музыке споет от всей души. Но у нас был «Кохинор», и рассказывал о нас в шуточном виде, но в полным знанием дела. Были там и свои поэты. В восьмидесятых годах я застала еще Юрия Орестовича Соколова (потом он работал в "Известиях", там печатались его фельетоны). Веселый общительный человек, он держал на рабочем столе рядом с чертежами и справочниками еще и пишущую машинку, на которой перепечатывал стихи.

Помню, когда мы, молодежь, решили устроить свое представление наподобие «Кохинора», мы с приятельницей ходили к нему консультироваться. Первое, что он спросил, было: «Вы стихи пишете?». «Да,» – говорю. – Но шутить в стихах никогда на пробовала.» «Это ничего, говорит Юрий Орестович. – Если стихи пишете – со словами обращаться, значит, умеете. А в шутках должно быть всё, что на самом деле есть, но слегка преувеличено, да еще чайная ложечка хулиганства!»

Консультировал нас и еще один сочинитель-кохиноровец – наш ровесник архитектор Миша Бартенев, единственный в то время молодой участник «Кохинора», остальным уже было за сорок. Миша убеждал нас не трусить, и спел только что сочиненную песенку, я ее до сих пор помню. Тогда, в восьмидесятом году, в моде была итальянская эстрада, и песенка была почти итальянская.

Нету монето, нету монето,Не на что снять мне дачу на лето,Ни для мадонны, ни для бамбино,Не на что даже купить четвертино.После всех этих консультаций я вняла советам, написала сценарий, а моя приятельница, которая была режиссером, нашла артистов из других отделов. Но потом наши артисты разбежались, боясь провала: «Как же, после «Кохинора» выступать с шуточными песнями – это же невозможно!». До сих пор жалею, что не сумела уговорить людей рискнуть.

Еще одну песню «Кохинора» я помню с детства. В детстве я, конечно, не знала, что это «Кохинор», но отец потом мне рассказал, а песню он и запомнил после одного из концертов. В конце шестидесятых годов, когда строительство стало вполне типовое, кохиноровцы отпускали шуточки относительно «Института строительных стандартов имени Прокруста» и пели на мотив из «Трембиты»:

Тип-тип-тип-тип-типовые,Окна-двери типовые,Вот такие типовые…Еще одну песню я сама запомнила во время концерта в Доме Архитектора где-то в середине восьмидесятых годов. Там была композиция из нескольких песен, изображавшая историю архитектуры. Пятидесятые годы, когда в моде был весьма пышный архитектурный стиль с торжественными арками и лепниной, представляла песенка на мелодию Моцарта.

Гирлянды из фруктовИ прочих продуктовЛепили и пели,И пили, и ели —Как хорошо!И венчала композицию концовка, которую после этого тридцать пять лет цитировала на работе после каждого совещания. На мелодию «У природы нет плохой погоды» были положены прямо-таки бессмертные слова: