Полная версия

Полная версияТо, что помню

Так прошло у нас военное дело до третьей четверти, а потом было двадцать третье февраля. День советской армии тогда еще не был выходным, мы учились. Но венрук пришел на урок и сказал: "Сегодня праздник, поэтому я вам почитаю стихи." Мы удивились: как он, такой косноязычный, будет стихи читать? Для этого же надо быть культурным человеком, знатоком. А он начал читать "Василия Теркина". И начал с "Переправы".

Переправа, переправа,Берег левый, берег правый…И вроде ничего особенного он не делал, никакого "чтения с выражением" у него не было, просто выговаривал слова, будто показывал их нам: "Вот они, вот как это сказано, слушайте… ". Простой человеческой речью, обычным голосом, с нормальными человеческими интонациями, но от этого становилось страшно.

Люди теплые, живые,Шли на дно, на дно, на дно…Военрук больше не стеснялся и не боялся, он говорил не своими словами, а словами мудрых стихов, и становилось понятно многое – и о войне, и о "Василии Теркине". Закончил "Переправу", начал историю о том, как Теркин чинил часы у старика в деревне, потом еще что-то… Кажется, он знал "Теркина" наизусть полностью, от начала до конца. Он читал "Теркина" весь урок, сорок пять минут, и мы даже не сразу побежали на перемену, дослушали до конца очередную главу. И за все это время никто не хихикнул, не зашептался, мы слушали, почти не двигаясь с места.

И во время следующего урока мы старательно пытались разобрать маленький двигатель внутреннего сгорания (кажется, от мотоцикла), и почему-то сочинять эпиграммы больше не хотелось.

А еще через недели две, после учительского вечера в честь восьмого марта, наша классная руководительница с удивлением нам рассказала: "А вы знаете, Иван Павлович-то, оказывается, так стихи читает…". А мы с важностью ответили: " Мы это уже давно знаем!"

Вот и вся история.

26. Зависть

Была у нас в классе девочка Марина. Сколько ее помню, всегда она занималась каким-нибудь искусством. В подростковом возрасте даже отличники становятся несколько беспечными и неуправляемыми, а Марина даже тогда не просто склонность имела к поэзии, музыке и рисованию, а изо всех сил этому училась. Сначала, где-то классе в седьмом, она писала стихи. Да не эпиграммы на учителей и не поздравления с Новым годом для стенгазеты, а стихи страницы на две, целые поэмы – о Ленине, о революции, о любви к Родине. Кажется, даже в какой-то литературный кружок ходила. Стихи были такие серьезные, такие складные и такие длинные, что я даже не всегда могла их дочитать до конца – вроде бы мысль-то короткая (наподобие "революция – великое событие" или "люблю родные края"), а изложена раз пять подряд и каждый раз немного другими словами. Я не завидовала, хотя у меня самой более, чем на шесть строчек для стенгазеты, никогда мыслей не хватало.

Потом Марина начала рисовать. Листы из альбома с прекрасными женскими лицами, балеринами и цветами, заштрихованные "с тенями" в черно-белых тонах казались бесчисленными. Мы все смотрели, хвалили, одна девочка, впрочем, усомнилась – а правильно ли нарисованы ноги у балерины, очень уж они разной длины. "Правильно! – сказала Марина. – И вообще, что ты понимаешь? Ведь не ты учишься у художника, а я!" Та девочка обиделась, начался спор, переходящий на личности. Я попыталась отвлечь Марину, спросила – что за художник, можно ли увидеть где-нибудь и его картины. Однако Марина как-то замкнулась, и только после долгих расспросов выдала, что художник и сам еще учится в училище, но зато рисует ее саму очень красиво. Я и теперь не завидовала – в конце концов, учит ее всего лишь студент, а я по учебнику пластической анатомии и еще каким-то книжкам кое-чему научилась. Во всяком случае, половина школьного оформления – в вестибюле, на этажах, в классе – была моя.

Потом Марина ушла из нашей школы, поступила в училище и стала учиться на закройщика. Я не удивилась – у нее и мама, и тетя, и двоюродные сестры были закройщицами или швеями. В конце концов, с такими художественными дарованиями из нее определенно должен был вырасти знаменитый кутюрье, а я хотела быть проектировщиком.

Но вот через два года, когда мы были уже в десятом классе, она пришла к нам на новогодний вечер. Нарядная, веселая, рассказывала, какие нелепые фигуры у толстых заказчиц, которых она должна обшивать во время практики, и какой хороший у нее преподаватель пения – тоже студент, но очень талантливый и даже хочет на ней жениться. Стали выступать – кто с пением, кто с танцами, кто со стихами. Марина вышла и говорит: "Сейчас я спою вам песню, которую еще никому не исполняла! А вы со мной вместе хлопайте!" Ого, думаю, "никому не исполняла" – значит, сама же и сочинила ее? Вот это да! И она запела. Хорошо ли пела – не помню, но песню я запомнила с одного раза. Тогда были в моде антивоенные песни, такие неофициальные, веселые, но – за мир и против войны!

Я зарою свой меч и щит,В землю свой меч и щит,В землю свой меч и щит.Я зарою свой меч и щитТам, где ручей журчит.Да, не хочу я воевать,Войны не надо мне опять,Я не желаю воевать!Сама не заметила, как я начала хлопать в такт, и притоптывать и подпевать. Какая же песня! Все так просто, почти наивно, а так хорошо, так светло, так весело, что не оторваться! Не то, что прежние Маринины стихи! А там и другие куплеты пошли…

Я зарою стальной линкорВозле высоких гор,Возле высоких гор…Допели мы уже все вместе, и вот тут я впервые позавидовала. Вот это да! Это же надо так написать! А я-то как начну что-то писать, так слова какие-то мутные идут, и так все нескладно получается, и нет той ясной простоты, которая всех сложностей стоит… Да, достигла Маринка, а я, наверное, никогда так не напишу…

И с тех пор я целых шесть лет, когда начинала что-то сочинять – стихи или рассказ – всегда вспоминала ту песню, и сравнивала с ней, и раз за разом завидовала. Ну как же у меня не выходит – ведь смогла же Марина, а я-то не могу. И ведь она такой же обыкновенный человек, как я, не Пушкин, не Маяковский, но у нее получилось, а у меня нет!

И горевала я таким образом, и переделывала раз за разом свои сочинения, пока не становились они простыми, но умными и выразительными – во всяком случае, насколько я могла их сделать простыми, умными и выразительными. А потом, уже работая в "Моспроекте", в тамошней библиотеке увидела сборник стихотворений современных американских авторов. Листаю, просматриваю, и вдруг, в самом конце вижу эту самую песню!

Да, не хочу я воевать,Войны не надо мне опять,Я не желаю воевать!Так кто же ее все-таки написал? Ага, вот! Пит Сигер в переводе Сикорской. Я где стояла, там и села. Так вот кому я завидовала и до кого пыталась дотянуться столько лет! Прославленный автор-бард и не менее прославленная поэтесса-переводчица! До которых я даже не пыталась бы дотянуться, если бы знала, кто на самом деле автор песни! Вот необразованность!

А потом я пришла в себя и подумала, что не так все плохо и получилось, что я не знала, кому именно завидовала. А то бы даже не мечтала дотянуться и вообще опустила руки. А так – старалась, училась, и точно стала писать лучше. Хотя и не как Сигер или Сикорская. Не такое уж непродуктивное чувство – зависть.

Правильно говорят мудрые люди – если не хочешь взлететь, то и не подпрыгнешь.

27. Землетрясение

Я еще училась в институте, когда оно было. Собственно, в тот момент я даже не поняла, что это такое. Просто после спектакля мы с подругой выходили из театра Оперетты, и у меня ушла из-под ног земля. Будто провалилось подо мной что-то, я даже покачнулась. Потом все нормально стало. Ну, конечно, я решила, что это у меня голова от духоты в зале на секунду закружилась, хотя обычно со мной такого не бывало. Минуты через две – еще раз уходит асфальт подо мной вниз, и снова все спокойно. Ну ладно, думаю, не говорить же об этом вслух, трусихой изнеженной себя показывать.

А наутро по радио говорят – землетрясение в Бухаресте, какие-то запредельные баллы, а до Москвы дошло всего два балла. И время называют – как раз когда кончился спектакль. Отец как услышал – бросился одеваться, и в семь утра помчался на работу, потому что за полгода до этого организация, где он работал, сделала проект здания для ТЭЦ в Кагуле, почти на границе Молдавии и Румынии. И именно он делал расчеты конструкций на сейсмичность. Но с какими бы запасами ни делали расчеты, на такое землетрясение, как тогда, даже и не пытались считать. А до эпицентра землетрясения это здание оказалось совсем недалеко, и какие там были баллы, теперь даже подумать было страшно. С работы он позвонил в Кагул, там тоже все оказались на местах, несмотря на нерабочее время (разница во времени тогда была в три часа), и сказали, что несмотря ни на что, здание не только устояло, но даже и трещин не было. Видно все же хорошо построили!

А у нас в институте на первой паре все только и обменивались впечатлениями о том, какое было вечером землетрясение. Кто жил выше седьмого-восьмого этажа, рассказывали и о звенящей в шкафах посуде, и о ползающих по полкам чашках и тарелках. От пятого до восьмого этажа созерцали качающиеся люстры и предполагали какие-то военные бедствия – бесшумные, но от того еще более страшные.

И только моя подруга, с которой мы в театр ходили, как выяснилось, сразу поняла, в чем дело. Она-то выросла в Сочи, где землетрясения – нормальное явление природы. Когда у нее ушла из-под ног земля, она сразу подумала, что это землетрясение, но промолчала – в Москве же не бывает землетрясений, а трусихой себя лишний раз показывать не хотела. Ну, в общем, как и я – о-о-очень храбрая девушка…

28. Начерталка

Даже тот, кто в глаза не видал никакой начертательной геометрии, знает – нет ничего сложнее и страшнее начерталки. Где только ни обыгрывали страдания бедного студента перед экзаменом или зачетом по ней – и в литературе, и в кино, и в КВНе! Начерталка стала просто общим местом в описаниях ужасов студенческой жизни. Все должны ее бояться, зубрить и чертить ночи напролет, а любить этот ужас может только законченный извращенец. И вот я совершенно ответственно вам заявляю – все это ерунда. И вся наша институтская группа подтвердит даже сорок лет спустя: начерталка – это просто! Но для того, чтобы стало просто, нужен Борис Николаевич Фомичев – завкафедрой этой самой страшной науки, наш лектор и преподаватель нашей группы на "практике" (так назывались в то время семинары по предметам).

Сначала мы ему и не особенно поверили. Немолодой человек в неновом костюме, лысый и с брюшком, слегка пошмыгивая носом, вышел к нам на первой лекции и заявил: "Все, что я буду вам рассказывать, на самом деле очень просто. Так просто, что даже неловко говорить. Но я все-таки расскажу. " И начал рассказывать действительно очень простые вещи – построения на плоскости, построения трехмерные, построения теней. С каждой лекцией становилось все больше интересных вещей, но в них не было ничего сложного – все было абсолютно понятно, так что мне временами казалось, что действительно ничего не надо о них объяснять, ведь они абсолютно естественны, все в них получается логично, просто и как бы само собой. Действительно, даже неловко говорить в подробностях о таких простых вещах.

На «практике» повторялось то же самое – странноватого вида чертежи оказывались на поверку совсем простыми, главное рассмотреть в них элементарные закономерности, и все будет очень просто.

Временами я думала – ну, это только начало, дальше будет, наверное, что-то страшное, весь тот ужас, о котором приходилось слышать от старших. Но вот уже и сессия скоро, а все, что нам объясняет Фомичев, до сих пор начинается с его слов, что это до того просто, что даже неловко говорить. И мы спокойно всё чертим, и решаем.

И в сессию мы сдали начерталку так, как и мечтать не могли – причем сдавали не самому Фомичеву, а другим преподавателям – из двадцати пяти человек девятнадцать на пятерки. И ничего из себя не вымучивали, просто садились и всё понимали, и всё быстро решали. И не только мы – даже студенты-арабы, сыновья нефтяных и прочих шейхов, прилежанием в науках не отличающиеся, тоже сдавали рядом с нами начерталку вполне просто, а при упоминании Фомичева улыбались до ушей.

Фомичев умер год спустя после того, как отучил наш поток и нашу группу. Больше сорока лет уже нет человека на свете, а все вспоминается: "Это так просто, что даже неловко говорить"… Действительно всё будет просто, когда ты – мастер в своем деле. Мастер в начертательной геометрии, мастер в преподавании, мастер в любом деле. Надо только стать этим мастером.

29. Что такое теодолит и как с ним бороться

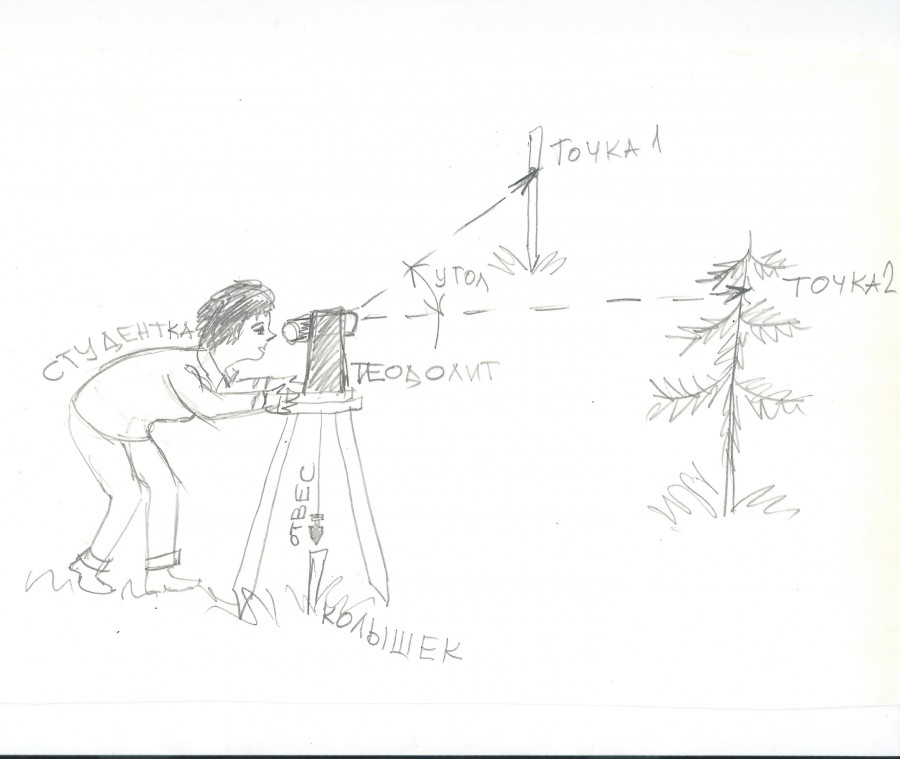

Что такое теодолит – сразу скажу, если кто не знает. Это прибор для измерения углов на местности. Теперь они электронные, цифровые, просто чудо техники. А в те времена, когда я училась в институте, теодолиты были самые простые – механика да оптика, стоит на треноге над тем местом, где должна быть вершина угла. Вбиваешь в землю колышек, ставишь треногу так, чтобы отвес, обозначающий центр, был точно над центром колышка, и наводишь – на одну точку и на другую, чтобы измерить угол между этими направлениями. В реальной работе это нужно для обозначения места здания или дороги на земле, для точной разметки стен и осей, а главное – для разметки углов между стенами. В общем, это главная работа, которая делается перед строительством, до его начала. Выглядит это примерно вот так.

Вроде бы и бороться тут не с чем, все просто. Но это только если смотреть со стороны. Все, кто проходил геодезическую практику после первого курса МИСИ, знают, с чем именно надо сражаться.

Помимо всего прочего, с самим фактом практики – она же в Мытищах! Кому как, а мне туда надо было ехать два часа. К половине девятого утра. Когда у студентов-гуманитариев, да и у многих технарей, уже наступили законные каникулы. Там, в Мытищах, каждое утро надо было сначала выслушать вводную от руководительницы практики, получить задание на день, сдать сделанные накануне дома расчеты, а потом получить у лаборанта инструменты и бежать на полигон.

Полигоном это только называлось. На самом деле это был кусок леса, квадрат три на три километра, с одной стороны примыкавший к каким-то частным участкам с домами, а с другой – к дороге, проходившей по лесу. На полигоне все было как в обычном лесу – сосны, подлесок из орешника и кустов и еще комары.

Комары были совершенным бедствием – в июле их, как известно, еще много, а около теодолита надо было стоять неподвижно, чтобы не сбить отвес с центра и чтобы прицелиться точно. Вот тут все и начиналось! Стоило остановиться около теодолита, настроить его и замереть, аккуратно наводя прицел на точку, как в ноги (неважно, голые или в брюках, этим комарам любая ткань была нипочем), впивались разом штук десять мучителей. Прогнать не было никакой возможности – стоит взмахнуть рукой или дернуть ногой, чтобы согнать мерзкое насекомое, как теодолит дергался под рукой, и вся центровка и наводка сбивалась напрочь. Работали мы по несколько человек, и для меня нашелся выход – пока я устанавливала и наводила теодолит, моя приятельница Ирина била на мне комаров сломанной ореховой веткой. Иногда, правда, от избытка усердия, она хлопала мне по руке так сильно, что наводка все равно пропадала, но это все же было лучше, чем комары.

Другим нашим противником были кусты. Росли они как нарочно именно там, где нам надо было хорошо видеть точки, на которые мы наводим. Чего только мы с кустами не делали! Пригибали к земле, становились на них ногами, раздвигали и прижимали палками, один раз чуть с корнем не вырвали (но на это не хватило сил). И вот как-то с утра приходим слушать наставления на день, а преподавательница говорит:

– Товарищи, лесничество на вас жалуется. Говорят, помяли культуру. Признавайтесь, кто помял?

– Что-что помяли? – спрашиваем.

– Культуру. То есть растения, которые в лесу растут. Кусты, в общем, около сто двадцать пятого репера.

Репер – это геодезическая точка на местности с точно определенными координатами, в лесу они были, но их номеров мы конечно не помнили. Неужели тот орех, который мы вчера хотели выдернуть, был именно около сто двадцать пятого? Как бы это выяснить?

– А какие растения помяли? – спрашиваю.

– Можжевельник, – отвечает преподавательница.

У меня от сердца отлегло – за все дни мы не только не помяли, но даже не видели ни одного можжевельника.

А кто сломал можжевельник, так и осталось тайной. Еще бы кто признался!

Борьба с местной флорой плавно перешла в противостояние с фауной. В хороший день, когда мы работали с теодолитом на поляне рядом с дорогой, и Ирине почти не приходилось сгонять с меня кровопийц, произошло неожиданное. Кусты, от которых мы не ждали никакого подвоха, зашевелились, раздвинулись, и из них не спеша вышла рыжая корова. Она вздохнула, сосредоточенно посмотрела на меня и, наклонив голову, двинулась к моей треноге. Ирина спряталась где-то у меня за спиной, я замерла. Что делать? Хватать только что отцентрированный теодолит и бежать? Но тогда все придется центрировать заново, терять время. А корова подошла еще ближе и откровенно нацелилась рогом на теодолит. А если она скинет на землю ценный прибор и разобьет? Чувствую, кто-то меня сзади дергает за руку и что-то в нее сует.

– Держи, держи, отгони ее хворостиной! – страшным шепотом вдохновляет меня Ирка. Смотрю на то, что она дает мне – веточка, которой она только что гоняла комаров, сантиметров тридцать в длину! Да этим не то что корову, комара не испугаешь! Нет, сию минуту надо хватать теодолит и бегом!

Но схватить я не успела. Из кустов следом за коровой появился ее хозяин – небольшого роста, в старом пиджаке, в серой кепочке и с огромной орешиной метра в три длиной.

– А ну пошла отсюда! Пошла! Не мешай людям! – скомандовал он корове и шлепнул ее своей хворостиной размером с удочку. Корова тут же отвернула рог от теодолита и рысцой потрусила к тропинке. Вот какая должна быть хворостина!

Вот так и боролись мы с теодолитом и разными обстоятельствами. Под конец еще и с расчетами пришлось бороться, поскольку по неопытности наделали ошибок и в измерениях, и в самих расчетах. Но все-таки мы добрались до зачета, благополучно его сдали, и с тех пор я ни разу не имела дела с теодолитом.

30. Не все равно

Сейчас в большом городе трудно представить жизнь без мобильного телефона, а в восьмидесятых годах, когда я стала жить отдельно от родителей, телефона у меня не не только мобильного (который тогда еще не изобрели), но и городского не было года два, пока не построили новую АТС. Из-за этого все и получилось.

Родители как-то на октябрьские праздники приехали ко мне в гости, и мама заболела. Ну что делать, остались у меня пожить, пока ей не станет лучше. Я хожу на работу, живу нормально, и вдруг меня вызывают к главному инженеру отдела.

– Слушай, – говорит он. – Ты знаешь такого Иосифа Ефимовича Шайкевича?

Я знала, конечно, его с детства – сослуживец отца, сосед по дому и по гаражу, ну как не знать? Я так и ответила. А главный инженер не останавливается.

– Так вот, Шайкевич говорит, твои родители пропали. Он им и по телефону звонил, и в дверь в квартире, а их нет уже неделю. Он вот через знакомых добрался по телефону до меня, позвони ему скорее!

Ну, я объясняю ему, что никуда родители не пропали, просто они у меня и без телефона. Бегу звонить Шайкевичу, а сама ворчу в уме: что ж это такое, устроил переполох на полмосквы, как будто что-то ужасное происходит, ведь он и не родственник, и вообще положение неловкое получилось. Может, думаю, сказать ему, что зря беспокоился? Но пока добралась до телефона у нас в комнате, до меня дошло. Какая же я дура, что сержусь на человека за то, что он не остался равнодушным, когда не нашел на месте старого товарища и его жену? Ведь это же счастье, что есть на свете человек, которому не все равно, где его друзья!

Я позвонила ему, конечно, и первым делом сказала "спасибо", и на том все и кончилось. Но с тех пор вспоминаю эту историю очень часто, особенно, когда кто-то при мне говорит, что он взрослый свободный человек, и ни в чьих заботах не нуждается. Такой деятель просто еще не понял, что может настать в его жизни момент, когда не найдется никого, кому будет не все равно, жив свободный человек или пропал.

31. Дамский роман

Галя была очаровательна, как героиня переводного дамского романа, хотя в то время их еще не переводили на русский в таком количестве. Девятнадцать лет, личико сердечком, огромные голубые очи с длинными и густыми ресницами, пышная копна легких золотистых волос, изящные очертания фигуры – прелесть! Не помню, была ли она серьезна или остроумна, как она у нас работала (а она работала именно у нас в отделе), была ли хозяйственна – ничего больше не помню, только одно – что Галя была очаровательна. Но это было в ней главное, и она сама знала, что это главное.

Когда в гостях у каких-то общих случайных знакомых ее встретил Вукич, он тоже понял, что более очаровательной девушки еще не видел за свои тридцать пять лет холостой и весьма общительной жизни. Как его занесло в Москву, Галя не знала, да и не хотела знать. А вот то, что он был не обычный совок-работяга и не зануда-проектировщик – было видно невооруженным глазом. Он был энергичен, деловит, свободен в общении и на фоне московской нищеты завидно богат, настоящий хозяин. Еще бы – на пару с однокурсником-компаньоном он был владельцем небольшой гостиницы на морском побережье тогдашней Югославии. Солнце, море, отель на набережной, любовь, достаток, самостоятельность – у кого из женщин не дрогнет сердце от такого букета? У Гали оно дрогнуло, и через три месяца – ох уж эти совковые правила! – она уехала в город у моря, в гостиницу на набережной. Начиналась новая, свободная и богатая жизнь.

Все складывалось как нельзя лучше, о слякотной Москве и проектной работе можно было забыть, а через несколько месяцев Гале стало ясно, что у половины гостиницы скоро будет законный наследник, будущий хозяин, свободный и богатый. Дела в наследственном владении обстояли прекрасно, гостиничное хозяйство развивалось и росло, однако вместе с доходами росли и налоги. Вукич и его компаньон решили оптимизировать, как это принято теперь называть, налоговое бремя. Хозяйство должно было быть разделено, причем до размеров, при которых налоги сводились к минимуму. Такой размер достигался при делении предприятия на три части. Два владельца были: Вукич и его компаньон. А откуда взять третьего? Компаньон был человек доверчивый – он предложил своей жене перевод одной третьего? Да вот и третий – жена компаньона! Переписали треть предприятия на нее, а потом – фиктивный развод. Вукич не был столь доверчив, да и не получившая еще гражданства Галя была неподходящей кандидатурой в хозяйки.

Не успели компаньоны порадоваться удачно провернутому делу, как оно перестало быть удачным. Жена компаньона немедленно превратила фиктивный развод в подлинный, вышла замуж за кого-то, кто не имеет значения в этой истории, и потребовала через суд еще половину доли бывшего мужа, поскольку эта доля была нажита ими совместно. Суд ее требование удовлетворил, и Вукич с компаньоном остались только с половиной гостиницы. К тому же бывшая жена компаньона начала требовать, чтобы ее бывшая половина и Вукич уступили ей и ее теперешнему мужу их доли. Суды, расходы и продажа гостиницы подкосили благосостояние Вукича, а Галя к тому времени уже родила сына. Жить среди дрязг и судов, с вечно мрачным субъектом в качестве мужа и с ограниченными средствами становилось все противнее. Галя начала весьма деятельно присматриваться к освободившемуся от брачных уз компаньону Вукича, снова полагаясь на свое бесспорное и никуда не ушедшее очарование. Однако Вукич, у которого в условиях краха дел проявились худшие черты характера, проявил их самым решительным образом, в виде скандалов, ругани и рукоприкладства. Галя собрала вещи, сына и уехала в Москву.

Она появилась у нас на работе один раз, по-прежнему очаровательная, рассказав эту историю. Еще, насколько я помню, она зашла к начальнику нашего отдела насчет работы, и была очень убедительна и очаровательна, однако места как нарочно не оказалось. И больше мы ее не видели, и как у нее дальше сложилось, я не знаю.

Больше и сказать нечего. Ну, может быть только, как водится все в тех же романах – послесловие, хоть в одну фразу. Вот такую: все имена в этой истории изменены, события подлинные, совпадения отнюдь не случайны.

32. Поговорим о странностях любви

История эта произошла на самом деле, только имена в ней были другие. Времена это были уже не советские, но еще почти советские. Этим, может быть, и объясняются некоторые особенности персонажей и их действий.