Полная версия

Полная версияТо, что помню

Мы с мамой поместились в двухместной каюте, отец – не помню как, кажется, тоже в двухместной с каким-то соседом. Койки в каюте были узенькие, не больше полуметра, созданные как мягкие, но на самом деле довольно жесткие и выпуклые в середине, так что даже на вечной стоянке с них можно было скатиться. В стене каюты был, разумеется, маленький круглый иллюминатор, намертво закрытый – хорошо, что лето было холодное.

И хорошо, что лето было сырое! Вокруг водохранилища был лес – он и теперь там еще сохранился, несмотря на бурное размножение коттеджных поселков. На нашем берегу был лес еловый и осиновый, на противоположном – березовый с примесью осины. И это было замечательно, потому что в еловом и осиновом лесу в сырое лето выросло невиданное количество грибов. Грибы были белые и подосиновики, и никаких больше. Вообще. Зато даже такие неважнецкие грибники, как мы с отцом, собирали их десятками. Даже не всякий увиденный гриб брали – если мелкий, то оставляли до завтра, приметив место, пусть еще подрастет. Другие грибники носили белые грибы корзинами. Один особенно темпераментный товарищ по утрам, вернувшись из леса, докладывал всем с дебаркадера: "Представляете, сорок два грибочка! Сорок два отличных беленьких грибочка!"

Сначала мы их пытались сушить, но на воздухе они червивели и гнили, поэтому все отдыхающие ходили в столовую к повару и просили для своих ниток с грибами места на печке. Потом, когда стало ясно, что сохранить подсушенные грибы в течение трех недель будет трудно, решили их есть сразу. Купили в местном магазине хлеба, алюминиевую кастрюльку и пачку масла, и жарили на костре эти грибы, а потом ели с одним хлебом. На обед в столовую можно было уже не ходить.

Да, столько грибов одновременно мне за всю жизнь пришлось видеть раза три-четыре.

С годами силы местных грибниц не иссякли. Лет пятнадцать назад я привезла на Пяловское водохранилище свою собственную семью. Пароходов с колесами и деревянной пристани с домиком там уже давно не было, но дороги оказались по-прежнему плохие. А потому на тот берег, возле которого когда-то стояли "Севрюги", мы так и не проехали. Но на другом берегу грибов оказалось не меньше. Правда, поскольку это был березовый лес, там были только сыроежки, и ничего больше. Зато сыроежек мы набрали два ведра.

Но я не теряю надежды: вот выйду на пенсию и доберусь до елового леса на берегу Пяловского водохранилища. Может, еще будут белые грибы в огромных количествах?

19. Коза

В "Комсомольской правде" появилась однажды заметка о том, что если уж Хэллоуин считать чем-то чуждым, но играть в ряженых очень хочется, то можно было бы возродить давно забытые святочные процессии ряженых. Статью написала сравнительно молодая журналистка, для которой святочные медведи и козы – обитатели учебников истории и этнографических трудов. А я вот застала их сама во времена своего детства, причем не в глухой провинции, а в черте Москвы.

Было мне тогда неполных двенадцать лет, и были зимние каникулы, хотя погода совершенно не соответствовала – тающий снег, грязь, слякоть… Отец повез нас с мамой куда-то на машине, На Новогиреевской было какое-то транспортное происшествие, и он решил объехать это место по боковой безымянной улочке. Сейчас это место называется Утренняя улица, и застроено солидными высокими домами. А тогда там были частные владения с густыми садами, покосившимися заборами, старыми сарайчиками с хрюкающими свиньями и посеревшими от дождей одноэтажными домами (никто их не ремонтировал и не красил, все ждали переселения в новые квартиры).

И вот из какой-то калитки выскочила на разъезженную грязно-снежную дорогу компания. С баяном, со звенящим бубном, шумные подпившие люди окружали две бурые мохнатые фигуры, встав прямо посреди дороги. Мохнатые выскочили вперед и начали прыгать и плясать под пение и баян. У одного торчали с боков настоящие медвежьи лапы с когтями, а сверху – медвежья голова, явно надел медвежью шкуру поверх куртки. Другой выглядел таинственно и страшновато – из накинутой на человеческую голову мохнатой коричневой шубы поднималась на высокой палке маленькая, вырезанная из дерева, потемневшая от времени голова козы. Козья голова кивала в такт музыке, а ряженые раскачивались и подпрыгивали. Один парень из компании вытащил из кармана бутылку с чем-то непонятным, явно не фабричного производства, отсалютовал отцу – выпей с нами, мужик! Мама испугалась – ну пьяные же люди, и много их, что им еще в голову придет? – но отец притормозил, помахал гуляющим, и нас пропустили. А я еще долго оглядывалась на своем заднем сиденье, старалась разглядеть, нет ли у них еще кого-нибудь, наряженного зверем. Но больше не было.

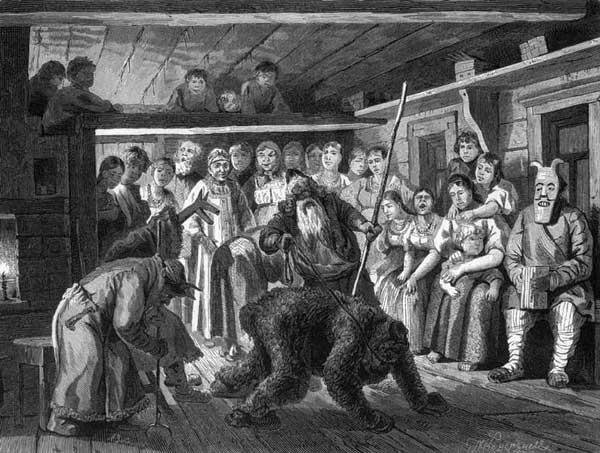

Теперь-то я человек взрослый, и знаю, что больше никого и не надо. Это классика – для святочного гулянья рядятся только в козу и медведя, и в компании бывает только одна коза и один медведь, потому что пришли они в святочное гулянье из языческих обрядов, а там с ряжеными все было серьезно. Коза испокон веков обеспечивала плодородие на будущий год, а медведь был спутником "скотьего бога" Велеса, охраняющего хозяйство и скотину (как варианты – сам Велес мог носить медвежью шкуру или принимать образ медведя). И конечно, это все должно было быть немного страшно, потому что это – обращение к богам, обращение в будущее. Фотографировать я в то время не умела, моих собственных снимков гулянья у меня нет. Но вот этот старинный рисунок я нашла в Интернете, и он очень похож на то, что я запомнила тогда.

Есть и коза в шубе – слева у печки, рядом со стоящими девушками, и медведь, правда он не пляшет, а бегает на четвереньках.

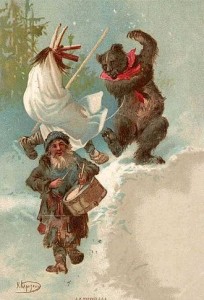

Ну что ж, как говорится, возможны варианты. Например, вот как на другой картинке – медведь танцует, а коза не в шкуре, а в простыне (но в простыне – это неправильно, коза должна быть с шерстью, чтобы встречные могли гладить ее по шерсти, на удачу).

В общем, да здравствуют Святки! Хэллоуин тоже можно оставить на всякий случай – рядиться можно и два раза в год.

20. Паром на канале

Сорок лет назад через канал имени Москвы мосты были в основном железнодорожные. Но если вы ехали по Дмитровскому шоссе, то попасть на другой берег канала можно было только на паромах. А нам с родителями по пути на дачу именно туда и надо было попасть.

Наш паром был около станции Турист. Он ходил между двумя причалами на берегах канала. Около пристаней стояли два небольших желтых строения – в них помещались лебедки с электродвигателями, которые тянули тросы то в одну, то в другую сторону, а паром на двух понтонах плавал от одного берега до другого, с грохотом приставая к причалу. На него можно было уместить шесть легковых машин (или один грузовик и два мотоцикла) плюс энное количество пеших пассажиров и велосипедов.

Водители подъезжали к парому, высаживали пассажиров и заводили на паром машину. Паромщицы командовали: "правее! левее! вперед! стой!", пока все машины не вставали на паром. Потом водители обязательно выходили (такая была техника безопасности) и брали у паромщиц билеты – по одному на человека и по пять на машину. Паромщицы отрывали коротенькую ленточку билетов, не считая, и говорили: "Я вам билетиков немножечко…". Разница использовалась ими в личных целях, однако я не помню, чтобы кто-то возражал. А потом нажималась кнопка, и паром отчаливал, с шуршанием тросов и урчанием двигателей в желтом домике.

Но так спокойно было только, когда дежурили паромщицы-женщины. Когда же за дело брался Дядя Паша, он же единственный мужчина на пароме, обладатель белой фуражки и прозвища "Капитан Поперечного Плавания", все шло кувырком. Каждая загрузка превращалась в спектакль. "Эй, эй, куда едешь! Впереди пусть мотоцикл стоит, а за ним "Волга"! А ты рядом, прижимайся плотнее, как к девушке прижимайся! Как некуда? Ну тогда – задний ход, съезжай, вместо тебя "Запорожец" встанет! Какие билеты? Потом билеты! Куда на велосипеде под колеса? Скорее, скорее, надо успеть до теплоходов! " Несмотря на годы, дядя Паша бегал, кричал и суетился за троих, а водители, которые и сами знали, как и куда ставить машины, ворчали.

И если этот процесс затягивался, вскоре мог наступить момент истины. Оживал громкоговоритель на стене желтого домика и оттуда хрипел голос диспетчера: "Внимание, внимание! Из шлюза вышел теплоход и две баржи!"

Все дружно вздыхали, особо темпераментные водители изрекали нецензурное, а дядя Паша нажимал еще одну кнопку, и тросы опускались на дно канала, чтобы не мешать теплоходу и двум баржам. И вот они выходили из шлюза (его было прекрасно видно от парома) и медленно и величественно плыли мимо нас. Паром покачивался, люди с теплохода махали нам руками, а речники на баржах курили, сидя среди насыпанных на баржах куч щебня, песка и бог знает чего еще. Шли долго, не спеша, а потом диспетчер снова хрипел что-то о том, что из другого шлюза выходят навстречу еще два теплохода, и на пароме уже даже не ругались. Иной раз так стояли минут по сорок, и довольно скоро изучили все речное пароходство.

А потом в километре от парома построили мост, и паром сняли. Сейчас от него остались только причалы и фундаменты желтых домиков. Так же разобрали и все остальные паромы – конечно, они были неудобны, да и проработали, как я думаю, со времен постройки самого канала. Но когда их не стало, мне показалось, что все же в пароме было что-то очень симпатичное. Впрочем, может быть, это была только память о детстве.

21. Течение

Когда сидишь в праздник на даче, кажется, что все вокруг застыло и вообще не меняется. Кажется, что течет река времени где-то далеко и в каждую секунду что-то меняется, а ты все так же, как сорок лет назад, сидишь на грядке в тени старого домика, разравниваешь кротовые кучки, дергаешь сорняки, а потом выходишь на заросшую кустами улицу и видишь все тот же геодезический знак, стоящий высоко над домами на горе.

А почему он собственно на горе? И почему эта гора так высоко поднимается на ровном месте среди ровных дачных участков?

А потому, что пятьдесят лет назад это место вовсе не было ровным, оно все было вот в таких же горах. И это были не природные горы, а искусственные – отвалы от Канала имени Москвы. Песчаный грунт, вынутый с глубины, вывозили и сваливали, как получится, в виде холмов и горок. Эти горки простояли таким образом сорок лет, поросли травой и деревьями. А вот когда в семидесятых годах вошли в моду садовые участки, горки разровняли бульдозером и отдали под наши участки.

Никакого плодородия от участков никто не ожидал – верхний (и довольно тонкий) слой почвы соскреб бульдозер, а ниже был только вынутый с глубины канала голый желтый песчаный грунт. На нем не было даже сорняков, а в нем не было ни червяков, ни вредителей. Дачники, купившие голые участки, покупали торф, навоз и даже землю, чтобы хоть что-то могло расти. Хорошо помню, как наши соседи всей семьей кричали "ура" в честь первого найденного в грядке червяка. И как я сама носила дернину из леса, чтобы посадить на краю участка хотя бы траву. Червяк – значит, завелась в грядках какая-никакая жизнь, трава, хоть и сорная – будущий почвенный слой. Моя тетя, приехав из Мичуринска, где чернозем чуть не метр в глубину, увидев такую картину, закричала в ужасе:

– Собирайтесь и уезжайте отсюда сию же минуту! Здесь никогда ничего не вырастет!

Она была неправа. Уже год спустя на участках кое-что росло. Вот так.

А через десять лет уже были и яблони с яблоками, и дачные домики, и птицы – сойки, дрозды и галки, и даже ежи.

Впрочем, не всем отвалам от канала так повезло. Во многих местах устроили карьеры и развозили грузовиками песок по всему району. Карьеры уходили в глубину намного глубже канала. С их дна экскаваторы выворачивали песок и камни древнего моря, которое было здесь когда-то. А вместе с песком и камнями шли окаменелости. Когда мой сын был подростком, в большой моде был "Парк Юрского периода", и все дети, а с ними и взрослые, увлеклись динозаврами и прочей древней живностью. И хотя в наших местах на динозавров рассчитывать не приходилось, мы занялись раскопками. Все началось с отпечатка улитки-аммонита, который я нашла на камне из кучи щебня, лежащей у соседского забора на дороге. Таким он стал, когда я его отмыла.

А потом сын с друзьями устроил целые раскопки в ближайшем к нам заброшенном карьере. Карьер был небольшой, сейчас он уже совсем зарос, а тогда склоны были очень крутые и опасные. Чтобы ребята не устроили обвал и не обрушили на себя гору песка, я тоже с ними ходила. Искали усердно.

И находили. Например, вот этого брахиопода.

И вот этого родственника трилобитов.

Нашли много разных камней с отпечатками. Потом, как-то осенью, мы с сыном собрали их все, сходили в Палеонтологический музей и проконсультировались с научным сотрудником. Этот молодой человек нам растолковал, что же именно мы нашли.

Конечно, наши находки были совсем не музейного качества, но для себя я до сих пор храню их.

Да, вот куда завела меня река времени. Она никогда не течет мимо, надо только почувствовать ее течение.

22. Шаровая молния

Дело было в восемьдесят восьмом году, жили мы с родителями и маленьким сыном на даче. Начался сильный дождь, мы спрятались в летней кухне, выключили свет и выкрутили пробки – до того у нас уже два раза во время грозы приходил в негодность работающий электросчетчик. Время было к ужину, а тучи становились все гуще, и темнело на глазах. Я варила манную кашу в ковшике на плите, а родители развлекали внука, насколько это получалось в полутемной кухне. Дождь разошелся от души, пару раз уже гремел гром. Я хотела снять готовую кашу с плиты, приподняла уже ковшик, и тут так грохнуло, будто над нами крыша взорвалась. Я ковшик так и выронила – по счастью, каша не вылилась на плиту. А тут еще затрещало что-то, зашипело, и полился такой дождь, что оставалось только сидеть и не высовываться на улицу.

Мы и не высовывались, поели в темноте, перебежали в дом и легли спать.

А наутро выходим и видим – чуть не половина участка у нас засыпана длинными, сантиметров по тридцать, не щепками даже, а лучинами. И лучины эти с одного боку ярко-синего цвета. Что такое? У нас на участке нет ничего, синей краской покрашенного. А вот на другой стороне улицы, метрах в пятнадцати от нас – дом синий. Посмотрели – а у него на фронтоне трех досок в обшивке не хватает – длинных таких кусков вагонки, не меньше метра в длину. И не обожжено нигде, и непонятно кто и как такую дыру мог проделать. Пока рассуждали, приехал хозяин синего дома. Зашел внутрь и тут же выбежал наружу с какими-то черными пластмассовыми обломками в руке: "Да у меня весь счетчик разнесло на кусочки! Молния, что ли, ударила? Но почему тогда не загорелось ничего, и почему пластмасса не расплавилась?" И тут моя мама говорит: " А может, это шаровая молния была? Я ведь вчера что-то такое видела во время грозы. Летит над яблонями, белое, круглое, светящееся, величиной с апельсин, и как раз в вашу сторону полетело." Я спрашиваю: " Что же ты нам не сказала? Мы бы тоже посмотрели! " А мама отвечает: "Я было решила, что это мне показалось, даже постеснялась сказать – глупость какая-то, а это, наверное, и была шаровая молния. Взрыв-то этот вчера как раз тогда и случился, когда она наш дом пролетела и перелетела через улицу."

Других внятных объяснений происшествию не было.

Потом я читала о шаровых молниях, и во многих статьях говорилось, что шаровые молнии могут прикасаться к предметам, но не жгут их. Но нигде не говорилось о том, что шаровая молния может разнести твердые пластмассовые и деревянные предметы в мелкие кусочки, и при этом никакого пожара не устроить. С другой стороны, о шаровых молниях не так уж много известно – кто считает их холодной стабильной плазмой, кто живыми существами…

Мы не стали теоретизировать, а сделали из происшествия практический вывод – позвали электрика, и он нам сделал рубильник, чтобы полностью отключать дом от уличной сети во время гроз. По словам электрика, не только у нас портился счетчик во время грозы – это было на десяти-пятнадцати участках в низине, вокруг нашего участка. Низина эта была относительная – все участки наши находятся на горе, а эта низина – как бы большая яма на ее вершине. Может быть, такой рельеф и действует на электрические поля во время грозы, а может быть, еще что-то. Больше мы ничего не узнали и не сделали. Исследовать грозовые явления ни у нас, ни у соседей желания не было.

Да и шаровые молнии больше не появлялись.

23. Друг детства

Вообще-то мои друзья – это люди. И вещи я помню только потому, что за ними стоят люди, когда-то ими владевшие. Но вот одна вещь – это самый настоящий мой друг детства. Я помню его столько, сколько саму себя, он моложе меня всего на полгода. Он – это холодильник. В моих первых воспоминаниях он стоит в коридоре общей квартиры (чтобы не урчал над ухом ночью в единственной комнате), он выше меня ростом, и надпись "Саратов" находится прямо напротив моих глаз. Я спрашивала у мамы, что это на нем за буквы, пыталась читать, но никак не могла понять, что за две палочки в кружочке под буквами (тогда серии оборудования почему-то обозначали римскими цифрами). Работал "Саратов" под напряжением 127 вольт, тогда все бытовые электросети были 127.

Потом мы переехали в новый дом, там было уже напряжение 220, и потребовался трансформатор – тяжеленный кубик, в руке не удержишь. Но менять холодильник мои родители не хотели – и денег маловато, и он же работал!

Еще несколько лет – решили купить все-таки новый холодильник, а "Саратов" вместе с трансформатором вывезли на дачу – он же хорошо работал! И все следующие сорок пять лет он пребывал в летней кухне на даче, где продолжал работать. Туда вывозили потом еще то ли два, то ли три холодильника, но их постигала странная судьба – у одного непонятно где замкнуло проводку, другой прогрызли мыши, у третьего отвалилась дверка морозилки и проржавели проволочные полочки. А "Саратов" только снаружи облез, и его пришлось подкрашивать белой нитроэмалью.

Я много раз грозилась его выбросить, но всегда останавливали даже не воспоминания детства, а то, что он работал и работает. Мои домашние предлагают мне сдать его в музей СССР или в музей Русский Дом, но я все не хочу. Во-первых, в музеях быта наверняка много таких холодильников, а во-вторых, он же работает!

Вот это мы с другом детства.

24. Она была Женей Бабич

Анна Ивановна преподавала у нас в школе биологию. Биологию во всех ее проявлениях – ботанику, зоологию, анатомию, а в десятом классе и генетику. Преподавала темпераментно и вдохновенно – ей самой было интересно, сколько ножек у паука, как делятся клетки гидры, какие кости в человеческом черепе. История развития земноводных превращалась у нее в нечто, соперничающее по увлекательности с Джеком Лондоном, инфузория-туфелька оказывалась интереснейшей частью природы и нашего собственного бытия. Анна Ивановна обожала то, о чем рассказывала. Рассказывая, она почти пела, взмахивала руками, будто дирижируя, встряхивала короткими кудрявыми волосами. Пылкость нрава распространялась и на нас. Отвечающий правильно, был "умницей" и "молодцом", и получить мог даже пятерку с плюсом размером в три клеточки дневника. Пренебрегающим биологией гражданам доставались прозвища "колышник", "единичник" и соответствующие, крупные единицы. Некоторые умельцы пытались переделать их в четверки.

В кабинете биологии у нее пышным цветом расцветали все растения, которые приносили для кабинета ученики. Наша соседка, любительница кактусов и довольно скупая дама, однажды отдала для кабинета свой кактус, который десять лет не желал у нее цвести. У Анны Ивановны он расцвел через месяц роскошной ярко-красной звездой, на которую посмотреть прибегали с других этажей.

На даче у Анны Ивановны, как я понимала по ее рассказам, хотя и не видела, тоже все росло самым пышным образом. Она рассказывала, что заставила георгины расцвести на месяц раньше, причем очень просто. Георгин родом из южных широт, поэтому медленно развивается при наших долгих июньских сумерках и светлых ночах. Анна Ивановна накрывала георгины темными тряпками в восемь вечера, каждый день, и они зацвели намного раньше.

Но главной ее любовью была генетика. В учебнике общей биологии 1972 года об этом была большая глава, но Анна Ивановна чуть ли не целую четверть рассказывала нам о Менделе и горохе, о мушках-дрозофиллах, белых, серых и пестрых мышатах, чье количество и цвет можно было вычислить по вполне доступным формулам. ДНК и РНК, кислоты и гены, все было нам рассказано. "И если вам кто-нибудь будет говорить, что растения можно воспитывать, и что приобретенные признаки может унаследовать второе поколение – не верьте этому никогда! Вот как наследуется! " – восклицала Анна Ивановна и писала очередную серию формул и распределений, по которым четко вычислялось количество дрозофилл с красными или серыми глазками.

Я еще тогда удивлялась – зачем эти научные вещи так подробно она рассказывала нам, – не только тем, кому было интересно, но и тем, кто не знал и не хотел знать генетики – ведь можно было бы и сжать эту тему. Но через двадцать лет, когда я читала "Белые одежды", я поняла, что она просто не могла по-другому. Трогательная и увлеченная наукой Женя Бабич будто списана была с Анны Ивановны. Наверное, их много было в сорок восьмом году, увлеченных и деятельных молодых биологов, кому испортили карьеру и жизнь идеологические глупости и интриги.

Скорее всего, Анна Ивановна тоже занималась в молодости генетикой, но когда генетические лаборатории разогнали, она не пала духом, не опустилась, а просто начала учить. Учить тому, что знала и умела. А еще – отношению к жизни. Когда я выйду на пенсию, обязательно буду в июне накрывать георгины в восемь вечера.

25. Он уважать себя заставил…

Во времена моей юности в последних классах школы преподавали в числе всего прочего и военное дело, В этот предмет входило все подряд – и как укрыться от атомного взрыва, и как копать окопы, и как устроен карабин, и даже стрелять учили, если было кому учить. Таким учителем был, как правило, бывший военный, носивший в просторечии название "военрук". Таким военруком у нас в школе много лет был пожилой ветеран войны, имевший прозвище "Седой" – ну, он и действительно был седым. Я его не знала вообще, только видела в коридоре изредка, но все, у кого он преподавал и у кого не преподавал, считали его замечательным человеком и очень любили. Авторитетный был человек! Разнимал драчливых мальчишек на переменах, давал советы, и все были с ним почтительны. Но как раз к тому времени, когда мы дошли до десятого, выпускного, класса и до военного дела, он ушел на пенсию, и вместо него появился майор Ковалев.

Как это часто бывает, нового преподавателя с ходу невзлюбили. И не за то, что особенно был плох, а за то, что не был прежним любимцем. Другой, и все тут!

Как нарочно, новым был не только он для нас, но и для него школа и ученики были делом совершенно новым и непонятным. Одно дело преподавать новичкам-солдатам, которые по долгу службы обязаны слушать и слушаться, а другое – иметь дело с сорока подростками, которые уже заранее тебя ненавидят.

Теперь-то я понимаю, что он боялся и стеснялся нас – нашего неприятия, ядовитых вопросов и хихиканья. Но тогда мы считали, что военрук просто глуп. Всё, что делал военрук, подвергалось осмеянию и осуждению. А как иначе, если человек путается в словах и говорит примерно следующее: "Мощность этого двигателя – один…одно… одна киловатта!"

К тому же программа военного дела была несколько расплывчатой, и майор рассказывал нам все, что знал и преподавал солдатам: двигатель внутреннего сгорания (он был танкистом), сборку и разборку карабина и даже военный устав. Кстати, про двигатель у него получалось понятно, да и карабин мы разбирали-собирали под его руководством довольно лихо, но это авторитета не прибавляло. Даже его грозный бас не вызывал у нас никакого уважения, хотя психологи говорят, что низкий тембр голоса придает авторитетности говорящему. А бас был весьма примечательный. Если майор вел урок у нас, а в соседнем классе шла литература или математика, то можно было не сомневаться – кто-нибудь непременно всунет голову в дверь и попросит: "Нельзя ли потише?". А однажды даже появилась староста соседнего класса и отрапортовала: "Лидия Сергеевна просила передать Ивану Павловичу, чтобы говорил потише, а то у нас по литературе кино про Пушкина не слышно!" Следуя традициям классической литературы, мы сочиняли на военрука эпиграммы на мотив "Жил-был Анри Четвертый" из "Гусарской баллады":