Полная версия

Полная версияТо, что помню

Ехали мы на поезде, и уже на вокзале услышали, что вода в Праге начала спадать, а когда приехали наутро через две ночи, просто рты раскрыли. В Праге отличная погода, двадцать пять градусов, никакого дождя, и главное – никаких следов наводнения ни в районе вокзала, ни возле гостиницы. Но где же наводнение, где всемирный потоп? Отправляемся на экскурсию, доходим до Староместской площади и видим – точнее, носами чуем – первые следы потопа. По всей площади веет запахом тины, гнилых водорослей и еще какой-то речной гадости, а около маленького кафе стоит пожарная машина и откачивает в водосток воду из подвала. От этой воды и пахнет. Идем ближе к Влтаве – вода в реке коричневого цвета, бурлит, тащит за собой какие-то обрывки и обломки. Там же и дома, залитые до третьего этажа – оказывается, они стояли не на берегу, где испокон веков город строился, а внизу, на набережной, и залить их должно было неизбежно. Строились они где-то в конце девятнадцатого века, тогда выгоды ради застройщики на многое шли. С этих же нижних набережных в наше уже время были построены автомобильные тоннели ниже уровня воды. Я не поняла, для чего это было сделано – то ли чтобы разгрузить набережную, то ли, чтобы выхлопными газами не отравлять жителей тех самых домов – но решение получилось неудачное. Тоннели были залиты рекой в первую очередь, как только вода поднялась выше парапетов. При нас она спала настолько, что парапеты были видны, и видно было, как в тоннеле закручивается водоворотами вода.

Вот на снимке виден справа в виде дуги парапет, отделяющий реку от тоннеля, а слева подальше – спуск в тоннель с боковой улицы.

Обнаружилось в Праге и еще одно неудачное инженерное решение, а именно – общественные туалеты в метро. То того я всегда удивлялась – почему на станциях метро в Москве, хотя бы на некоторых, нет общественных туалетов? В Праге они были. И когда центральные станции метро так же, как подвалы в центре города, были залиты водой, из берегов вышла еще и канализация этих туалетов. Запах, зараза, сырость! Часть станций закрыли вообще, часть работали только в одну сторону. Вместо метро пустили дополнительные автобусы и трамваи. Весь транспорт в Праге на неделю сделали бесплатным, при нас за неделю центральные станции так и не открыли, но честно говоря, запах там стоял такой, что я бы туда и не пошла.

А вот Карлов мост выстоял. Хотя историки тогда писали, что за все время существования Карлова моста вода переливалась через него только дважды, но вот в 2002 году перелилась так, что на исторически ценный мост никого не пускали, пока экспертиза не установила, что он цел и годен к эксплуатации. А этот мост относительно новый, по нему спокойно ходили и трамваи, и люди. Но по опорам видно, насколько выше обычного вода – метра на два-два с половиной точно, и это уже на третий день падения уровня.

Где-то недалеко от этого моста мы уже на следующий день обнаружили колоритную сцену. Из подвала школы, откуда уже была откачана вода, лопатами вытаскивали и грузили в кузов грузовика размокший школьный архив – классные журналы, тетради с контрольными и прочее… может, и правильно, ведь сколько всякой ненужной бумаги люди хранят!

А вот репортажи усердных журналистов с тех пор воспринимаю скептически – все сказанное делю на два.

5. Карловарское угощение

Во времена моего дошкольного детства моя мама лечила печень карловарской солью. Ездила за ней в какую-то особую аптеку и привозила штук по пять стеклянных баночек с жестяными закручивающимися крышками. В баночках были белые кристаллы, на боках – наклейки: "Натуральная карловарская соль", а на крышках был выбит рисунок – бьющий фонтан. Мне всегда хотелось попробовать эту соль, но мама говорила, что она очень противная, и здоровым людям ее пить нельзя. Но мне все равно хотелось попробовать ту самую воду из фонтана.

Спустя сорок лет я все-таки попала в Карловы Вары вместе с сыном. Ездили мы с туристской группой, сопровождающая сразу объяснила: "Приготовьте кружки! Сейчас будем пробовать воду из знаменитых карловарских источников. Всего их двенадцать, чем дальше, тем вода более концентрированная и более целебная. Пейте понемногу, чтобы все попробовать. Вода бесплатная, туалет – шесть крон."

Мы начали пить, и я тут же вспомнила маму. Да, здоровым людям это пить явно не следовало. Первые три источника давали воду тепловатую, и только слегка отдающую солью. Чем дальше, тем становилось противнее. Сын сдался на четвертом источнике – в пятнадцать лет любопытства у него было достаточно, однако терпения куда меньше. Мое любопытство оказалось сильнее – я дошла до пятого источника и, пропустив следующие, отправилась к самому последнему. Это оказался тот самый источник, о котором я когда-то мечтала, знакомый фонтан с жестяной крышечки. Он бил посередине огромного бассейна в высоком стеклянном павильоне, и был такой горячий, что невозможно было притронуться к стенке кружки, в которую я набрала из него воду. Но когда вода слегка остыла, я наконец-то попробовала воду из фонтана. Господи, какая же она была противная! Горькая, отдающая сероводородом! Проглотить было невозможно, плюнуть некуда и стыдно, а в кружке оставалось еще глотков на десять! Я выбежала с кружкой наружу и с облегчением выплюнула воду в урну, а остаток из кружки выплеснула на газон. Посмотрела, не завяла ли на том месте трава (вроде не завяла), и пошла искать сына.

Сын времени на несъедобную воду не терял – он нашел лоток, с которого торговали вафлями. Знаменитые карловарские вафли, известные также как "лазенские вафли", вознаградили нас за все муки. Круглые плоские диски размером с закусочную тарелку очаровательно хрустели на зубах и таяли во рту, в меру сладкие, слегка с кислинкой – просто чудо! Никакой начинки в этих вафлях не бывает, они сами по себе хороши. Не теряя времени, мы съели пол-коробки этих вафель, а потом купили еще четыре восьмигранные коробки – в подарок родственникам и знакомым.

Потом наша сопровождающая поводила нас по городку, еще мы съездили на фуникулере на вершину горы, а потом, совершенно голодные, вернулись вниз. Недалеко от стоянки туристических автобусов было маленькое кафе, в котором еду продавали на вес. Мы решили, что если уж мы сегодня попробовали карловарскую воду и карловарские вафли, то и в кафе надо съесть что-нибудь особенно карловарское. Мы старательно прочитали все этикетки в витрине (на чешском читать несложно, почти понятно) и нашли нечто под названием "карловарский салат". Взяли себе по целой тарелке – и он не обманул наших ожиданий. И не только в том было дело, что мы были голодные – это вообще очень хорошая вещь. Когда мы вернулись в Москву, я воспроизвела это кушанье в домашних условиях, и оно имело успех у гостей. Правда, к здоровому питанию карловарский салат не имеет отношения, но готовится просто и получается вкусно.

А готовится он так.

Берется триста грамм ветчины, режется тонкими полосочками. К ним три луковицы – их надо порезать и прежде чем класть в салат, залить на пять минут кипятком, а потом слить воду, чтобы ушла горечь. Еще к этому – половину стандартной банки горошка, три средних маринованных огурца и три ложки легкого майонеза. Всё, можно есть!

Совсем как в Карловых Варах.

6. Праздники

Когда-то, как говорят, во времена языческие, Первое мая было праздником первой борозды. Эту самую борозду торжественно пропахивали, приветствовали песнями и заклинаниями, а потом весело праздновали до следующего дня, когда начиналась настоящая работа. Так было на нашей земле. В Европе, конечно, первая борозда была раньше, но на первые майские дни все равно приходилось что-то торжественное и сельскохозяйственное.

Потом его праздновали как «красную пасху», день солидарности, труда и чего-то еще, слегка морщась от официоза, но все же праздновали.

Потом прокляли, как мерзкий пережиток совкового прошлого. И с тех пор до двухтысячных, а точнее, до две тысячи шестого года мне, как и большинству российских жителей, стыдно было даже упоминать об этом дне, как о чем-то, кроме начала дачного сезона.

Но вот в том самом две тысячи шестом году я попала на майские праздники в Германию. И вот каково же было мое и моих попутчиков удивление, когда выяснилось, что первого мая предприятия в Германии не работают, что жители празднуют, развлекаются и пьют, как какие-то совки! И называется это по-совковому – День труда! Впрочем, особых затруднений нам, гостям, от этого не было – несмотря на праздник, магазины и разные кафешки были открыты, и жизнь била ключом. Ну, поскольку немцы славятся трудолюбием, а День все-таки труда, я с этим быстро свыклась.

Однако тремя годами позже во Франции мы с мужем увидели европейское Первое мая во всей красе. В Париже, казалось, все выбежали на улицу гулять и развлекаться – и туристы, которым сам бог велел, и местные жители, и трудяги-мигранты, которых в Париже великое множество. На Монмартре все было украшено разноцветными флагами и гирляндами, на площадке под церковью Святого Сердца невозможно было протолкнуться.

Публика расселась на лестнице и смотрела на Париж сверху и на уличных артистов, которые выступали на площадке внизу.

Музыка, шум, толчея – даже в Москве такого не увидишь!

Праздник был во Франции и первого, и второго, причем не работали не только предприятия. Когда в один из этих дней мы попали в монастырь Мон-Сен-Мишель, оказалось, что даже в прекрасную музейную церковь Святого Михаила мы не войдем, потому что музейные сотрудники тоже решили праздновать и устроили себе выходной. Так что церковь в монастыре мы смотрели снаружи.

Но не везде праздники мы видели в таком шумном варианте.

Однажды мы попали в праздничный день в Стокгольм. Точнее, это был праздничный день после праздничной ночи Летнего Солнцестояния. На широтах Стокгольма это классическая июньская белая ночь, и в эту ночь народ в Швеции оказывает уважение старым обычаям. Все с вечера выезжают компаниями за город – просто на природу с палатками или на дачу, разжигают костры, устраивают угощение, прыгают через огонь, пьют и поют народные песни. А наутро город Стокгольм может сравниться только с Москвой после встречи Нового года.

Тишина, пустота, ни магазины не работают, ни кафе. Музеи открыты, но в них только туристы да зевающие после праздничной ночи смотрительницы, почти не отличающиеся от московских. Выходит народ на улицы только после обеда, да и то в основном молодые родители с малышами и те, у кого неотложные дела. Вот такие праздники…

7. Химеры в Шартре.

А вот и еще про Францию. На всех готических соборах есть химеры. Странных чудовищ изображали мастера для отпугивания от храма нечистой силы и при этом давали полную волю фантазии. Чего только нет у химер – и драконовые крылья, и жуткие зубы, и разинутые пасти, и козлиные бороды, и рога – чем страшнее и заметнее на карнизе здания, тем лучше.

Но вот в Шартре, на знаменитом соборе, я видела совсем других химер. Все у них не как положено. И не на карнизе они сидят, и не на крыше, и не на башне, а наоборот – в темноватых углублениях в основании одной из колонн, стоящих по фасаду. Только одной, с южной стороны.

Выглядывают, высовывая головки, как будто мелкие зверюшки из своих нор. И размером они совсем невелики, сантиметров двадцать каждая голова.

А если приглядеться к мордочкам, то у них они наивные, безобидные, будто это детеныши химер.

Некоторые, правда, словно уже учатся кого-то отгонять, но у них не очень-то получается.

И похожи они не на драконов, а на каких-то ящериц или черепашек.

Я спросила, что это такое, у нашего экскурсовода, но он впервые сам их заметил.

Пыталась потом искать в интернете – ничего. Наверняка, французские историки их давно увидели и описали, но должно быть, это не переведено.

А ведь как интересно! Сколько вопросов! Почему эти мелкие химерики только на одной колонне? Почему именно на этой? Почему, наконец, они такие несовершеннолетние?

8. Молодым проектировщикам поучение.

Кто платит, тот и заказывает музыку – все это знают, все с этим согласны. Заказчик приходит к проектировщику, обещает деньги и заказывает проект – дома, лодки, моста или телебашни, все равно. И за свои деньги он хочет иметь то, что обычно делают, потом то, чего обычно не делают, после этого то, чт о не соответствует строительным нормам и государственным законам, а может еще захотеть того, чего вообще сделать физически невозможно – скажем, дом, стоящий фундаментом кверху или телебашню высотой в четыре километра. При этом заказчик отметает все возражения проектировщика – ты что, работать не хочешь? Я же тебе деньги плачу за то, чтобы ты делал, что я хочу! И задание тебе пишу, и отвечаю за это!

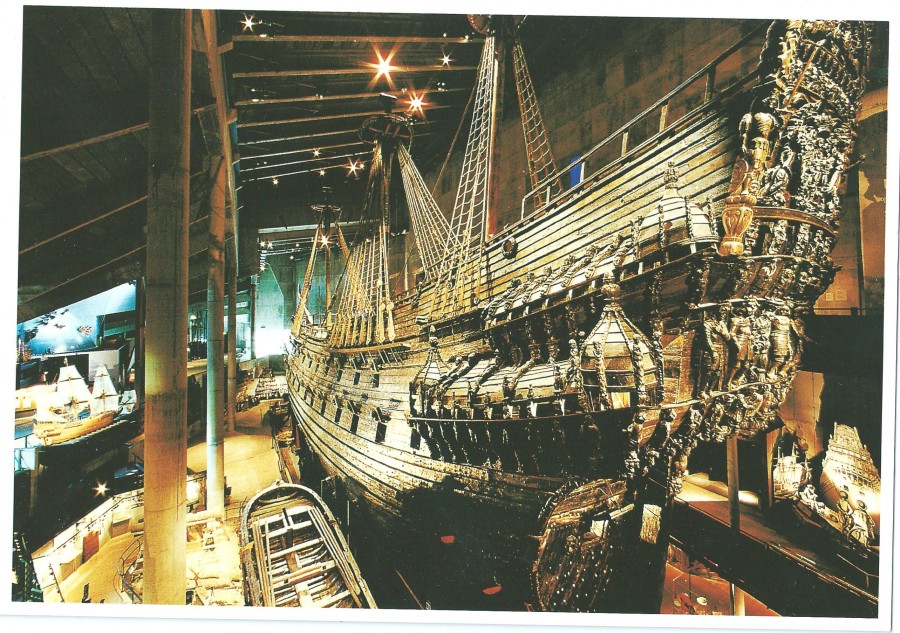

И вроде бы он прав, он отвечает за задание. Однако проектировщик всегда отвечает за результат – за развалившийся дом, упавший мост и нереальный проект телебашни. И когда очередной заказчик пытается в очередной раз заставить меня делать то, что не соответствует нормам, законам, расчету или моему здравому смыслу, я вспоминаю вот этот корабль, который видела в музее в Стокгольме.

Стоит он, такой большой, красивый, резной и золоченый, в полутемном помещении, с особенным кондиционированием, где туристам не разрешается даже фотографировать его со вспышкой, а уж руками трогать – об этом даже подумать нельзя. Этот снимок – только скан с открытки, для открыток корабль профессионально, с осветительной аппаратурой, снимали только один раз, чтобы это не пошло ему во вред. А все потому, что корабль этот пролежал триста лет под водой, и теперь, если пересохнет на солнце или получит повреждение, спокойно может рассыпаться на куски. А ведь это военный корабль, предназначенный палить из пушек, маневрировать и, между прочим, безопасно возить королей и адмиралов, поскольку строился он как флагман флота Швеции и носил имя основателя тогдашней королевской династии – "Васа".

Один шведских королей, потомков этого почтенного господина, поручил строительство флагманского корабля умному и опытному строителю, который, как все его коллеги в то время, и делал проект, и строил. Старый строитель был упорным человеком и строил корабль так, как подсказывали ему опыт, расчеты и здравый смысл. Советам посторонних не следовал, и почти уже достроил "Васу", но годы и болезни сделали свое дело – он умер, не успев довести строительство до конца. Старого строителя сменил его ученик, гордившийся неожиданным своим повышением и боявшийся потерять почетное место королевского кораблестроителя. А потому, когда король пожелал, чтобы на почти готовый корабль надстроили еще одну палубу, у нового строителя не хватило духу возражать такому могущественному заказчику. Единственное, что он смог сделать – распорядился, чтобы корабль строили несколько более широким, для устойчивости. Но нижняя, подводная часть "Васы" уже была построена узкой, поэтому широким стал только верх, и от этого все стало еще хуже.

Пришел торжественный день, когда в присутствии его величества, всего двора, экипажей других кораблей и городских жителей "Васа" был спущен на воду. Экипаж поднял паруса, "Васа" вышел на середину залива и развернулся. Он проплыл меньше километра, когда неожиданно подул сильный ветер – корабль на виду у всей собравшейся публики накренился, зачерпнул воду бортом и мгновенно перевернулся.

Из экипажа спаслась едва ли треть, все произошло слишком быстро.

Началось разбирательство, строителя обвиняли во всем, ему грозила, как минимум, тюрьма, но к счастью, нашлось много свидетелей тому, что сам король отдал приказ надстроить корабль. Не привлекать же к ответственности самого короля? Так никого и не наказали.

Но далеко не всем проектировщикам так везет. А потому никогда не поддавайтесь давлению, и проектируйте, и стройте так, как надо по расчету, по закону, и по вашему здравому смыслу.

9. Каждому городу – своя крышка!

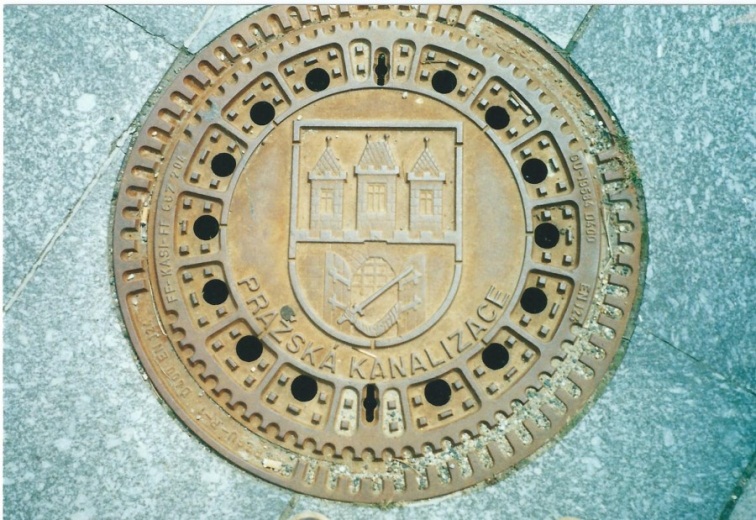

Началось это в Праге в 2002 году. Мы с сыном – впервые за границей, все ново, все не такое, как в Москве. И город особенный, и тротуары, и даже канализационная крышка на тротуаре. Фотографировали все подряд, и крышку тоже. Красивая крышка – с пражскими крышами и отчетливой надписью, не допускающей сомнений: "Пражская канализация".

Здание, чья крыша изображена на крышке, мы тоже видели – вот оно. Часть дворца в Граде, внутри – высокий рыцарский зал, в который можно было въехать на коне и где в старину во время плохой погоды устраивались рыцарские турниры.

Вот так с тех пор и пошло – в какой город ни попаду, обязательно смотрю под ноги и фотографирую среди всего прочего и крышки. Чего только на них нет! Вот, скажем, когда я попала в бельгийский Брюгге – город богатый, старинный, купеческий – там и крышки оказались соответствующие, с коронами и вензелями (Бельгия, как ни крути, королевство, а водопровод и канализация – дело государево).

Какова крышка – таков и город, а может, и наоборот…

Старый Брюгге весь во власти туризма, будто заснул в старые времена, а вся современная жизнь ушла из него к морскому берегу в Зее-Брюгге, то есть Брюгге-Приморский. А вот другой старинный бельгийский город, Гент, живет новой жизнью на старом месте, но крышки есть очень даже оригинальные.

В практичном немецком Мюнхене все рационально и аккуратно, даже стройка.

И канализационные крышки. Такие же и в большинстве немецких городов.

Ченстохова – место, где молятся все, даже мы, безбожники и даже папа римский.

В городе французских пиратов Сен-Мало крышки роскошны, как и природа.

В Берлине тоже есть на что посмотреть. Любимая телебашня города в тот год была расписана признаниями в любви к городу (их писали профессиональные художники, любителей граффити к этому процессу не подпустили). И она же, телебашня, увековечена на крышке городской канализации.

В две тысячи четырнадцатом году я попала на знаменитое озеро Лаго Маджоре в Италии. На озере множество островов, они все в старину (да большей частью и теперь) принадлежали княжескому семейству Борромео. Русские путешественники называли их Борромейскими островами. На самом большом острове – княжеский дом, княжеский сад, и живут там княжеские потомки, хотя и туристов пускают.

Канализация там поистине княжеская.

Это дальние страны. Но и в России есть крышки не хуже.

Вот в Петербурге, на площади перед Исаакиевским собором тоже есть на что посмотреть.

Правда, крышка прикрывает прокладки телефонной сети, а не канализации, но все же!

Вот пока и все. Закончились у меня крышки, пора ехать за новыми!

10. Чудо-объявления

Объявления бывают… Ну, в общем, разные бывают.

Во французском городе Фужере (том самом, откуда фужеры-посуда) на стене ресторанчика прямо у входа рядом с зеркалом – вот такая композиция. Без слов ясно – здесь едят.

В немецком Любеке – целый дорожный знак для собак и их хозяев, в надежде, что либо те, либо другие поймут без слов.

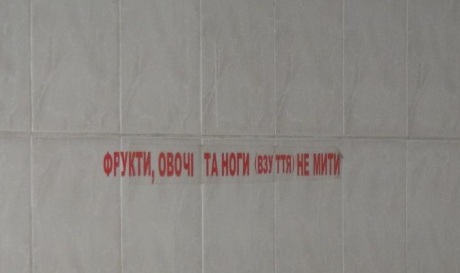

Со словами еще лучше. В Симферополе на железнодорожном вокзале в туалете над умывальниками несколько лет назад можно было увидеть вот эту надпись.

Я сначала подумала, что неправильно перевела с украинского. Когда приехала, проверила по словарям – все правильно. "Овощи, фрукты и ноги (обутые) не мыть!"

Славный город Выборг за долгую свою жизнь был и шведским, и финским, и русским. В краеведческом музее под стеклом – объявление из тех времен, когда он был одновременно и тем, и другим, и третьим, а людей надо было предупреждать о том, о чем теперь не предупреждают (предполагается, что сейчас мы и сами это знаем).

Не менее славным городом Владимиром когда-то правил князь Всеволод Большое Гнездо. Правил благополучно, в числе прочего благополучия – имел двенадцать детей и построил красивейший Дмитриевский собор. Поэтому во Владимире с недавних пор принято во время свадьбы прикоснуться молодым к дверям Дмитриевского собора – чтоб детей было много. Прикасаются, должно быть, с энтузиазмом. Поэтому появилось вот такое объявление.

Но в целом вид двери не пострадал.

11. Скамейка имени…

Ни в Европе, ни в России, нигде больше, кроме как в славном городе Эдинбурге, я не видела таких скамеек. И даже в художественной литературе нигде их нет, хотя бы в качестве достоверной детали жизни города.

В центре Эдинбурга множество скамеек, все одинаковые, деревянные, покрашенные одинаковой рыжей пропиткой. Стоят на бульваре, на холме пониже старинного королевского замка, вдоль дорожек вокруг холма. И почти у всех на спинках, с той стороны, где садятся, – желтоватые латунные таблички. Первую я заметила на холме около замка. Села, стала разбирать английскую надпись – "Госпожа Мэри Смитсон на этом месте любила сидеть и мечтать." И год – лет пятнадцать назад. Сразу представилась мне пожилая госпожа с палочкой, приходящая на замковый холм и сидящая на скамейке, мечтательно глядя с высоты на город. Я тоже посидела и посмотрела, оказалось, от замка прекрасный вид!

Спустилась с холма в сквер, смотрю – еще несколько скамеек, все с табличками, в основном имена. На одной, правда, надпись позамысловатее – "В память о профессоре Годвине поставлена учениками". В Эдинбурге есть старинный и знаменитый университет, вот о нем-то все знают, стало быть, профессор Годвин там и преподавал до самой смерти.