Полная версия

Полная версияЖизнь не только борьба

В середине апреля 51-го лед на Ладоге растаяла. До этого нам прочитали азы морского дела: шлюпки, тросы, морские узлы (некоторые помню и сейчас), флажковый семафор, судовые огни (топовый, гаковый, бортовые и пр.), паруса и т. д. И до самых выпускных экзаменов около месяца почти каждый день походы и соревнования на шестивесельных шлюпках.

По специальности нам дали азы теории гироскопии, эхолокации, лагов, радиопеленгаторов, а в лабораториях был хороший практикум по каждому устройству.

Особенно меня поразил свободный гироскоп! И его совершенно необъяснимое для неподготовленного человека свойство держать ось вращения в инерциальном, (галактическом) пространстве неподвижно, отвязанной от вращения Земли! (Примитивный аналог свободного гироскопа – детский волчок. Раскрученный, он стоит вертикально, пока не перестанет быстро вращаться). Т. е. Земля уходит из-под оси! На этом свойстве и построен гирокомпас (ударение на последнем слоге) – очень сложное устройство. Его ось с секундной точностью держит направление на географический полюс Земли. Не на магнитный, куда показывает магнитный компас. (Оба полюса не совпадают примерно на 40 миль).

В группе мало кто, кроме меня хорошо знали всю электрическую схему гирокомпаса. Главстаршина Якубович(!), который вел занятия по схеме, был очень рад – хоть несколько человек из всего класса поняли всю схему. (Доскональное знание схемы мне здорово пригодилось. В одном из дальних походов гирокомпас вышел из строя! Ниже я расскажу об этом эпизоде подробно).

В общем, экзамены по всем предметам я сдал на отлично и получил свидетельство об окончании по высшему разряду! И, как отличника, а таких было еще 4 парня, назначают в Вайенгу (потом переименовали в г. Североморск) – на базу эскадренных миноносцев (Кольский залив).

Перед отправкой всех пропустили через зубной кабинет. Не лечили! У меня был один чуть потемневший зуб, не болел. Вырвали и еще пошутили – «до конца жизни буду благодарить». Так оно и было – до 75-ти лет я не пользовался услугами стоматолога.

1.6.2. Эскадренный миноносец

Начало июня 51-го года….. . Погода прекрасная! Карелия – благодатный край! Жалко было уезжать. Неделю дали отдохнуть. Играли в волейбол, футбол. И вот команда по вагонам!

Пассажирский вагон до Мурманска, далее военным катером до базы дислокации

эскадренных миноносцев серии БИС. В штабе получаю назначение – на эсминец!

Коротко расскажу, что это за махина. Водоизмещение около 2000 тонн, длина 120м Экипаж – около 300 (?) человек. Вооружение для тех лет современнейшее. Скорость – невиданная по тем временам – до 30 узлов. (Новые торпедные катера тогда давали максимум 45 узлов). Дисциплина – суровая. Подъем – в 6-00, свертывание подвесных коек. Зарядка, умывание, завтрак, бегом на верхнюю палубу в строй на подъем флага. Никаких отклонений от Корабельного устава – «шаг влево, шаг вправо – гауптвахта!». (В учебном отряде, особенно к концу учебы, все расслабились, поэтому здесь все казалось очень жестоким.)

Человеческих взаимоотношений как внутри команды штурманских электриков (7 человек), так и с командиром БЧ-1 и двумя его замами, молодыми лейтенантами, никаких. Процветало доносительство и наряды вне очереди – драить верхнюю палубу шваброй, смоченной соляркой. Одним из замов был лейтенант Абель(!). (Потом я узнал, что он полгода как прибыл на корабль после окончания Высшего военно-морского училища). К гирокомпасам меня подпустили только один раз – старшине на учебном занятии долго не удавалось ввести запасной гирокомпас в меридиан. Я ему помог. В моем ведении были эхолоты.

За два с половиной месяца (до моего неожиданного выдворения с эсминца!) в море выходили только два раза по неделе. И не далеко. Корабль отрабатывал стрельбы из пушек, поражение подводной лодки глубинными бомбами, торпедную атаку, в том числе в условиях дымовой завесы. Все это производило на меня очень сильное впечатление – мой боевой пост был у эхолота, на командирском мостике, и я наблюдал эти процессы с большим интересом. Кошмар, особенно торпедная атака и охота за подводной лодкой. От взрывов глубинных бомб эсминец аж подпрыгивал! Страшно представить, что бывает с подводной лодкой при этом.

Во время перерывов между плаваниями каждый день, после подъема флага в 8-15, учеба по специальности. Учил нас лейтенант Абель(!). Досконально зная предмет, я видел, что он зачастую откровенно врет. И вот однажды я не сдержался – он начал нести какую-то несуразицу про устройство магнитного усилителя, одного из элементов схемы гирокомпаса. Все почему-то молчали. Тогда я встал и очень корректно его поправил, рассказал, как в действительности все устроено. Мне показалось, что это ему не понравилось – на глазах нижних чинов, какой-то салага, показал его, офицера, несостоятельность! Но вида он не подал.

И вдруг, в конце августа 51г. меня списывают с корабля на берег! В Североморский экипаж. Таких списанных с эсминцев было человек пять.

Экипаж – это то место, куда собирают списанных по разным причинам с кораблей матросов и старшин, а оттуда их забирают, по мере накопления, на другие корабли. Более трех дней люди там не задерживаются ‑ приезжают с кораблей офицеры, изучают личные дела и берут того, кто подходит. Бытовые условия там самые примитивные, для сна ‑ голые нары ‑ двое-трое суток можно поспать и без матраса, накрывшись шинелью, а кормежка – флотская.

Проходит три, четыре дня. Всех моих знакомых разобрали… Неделя прошла – не вызывают. Спать на голых нарах я уже не мог – бока стали болеть. Пока я там загорал, познакомился с писарями, в ведении которых были личные дела поступающих в экипаж. И один писарь мне по секрету сказал, что у меня, в личном деле, плохая характеристика с эсминца, и все боятся меня брать. Характеристику он мне не показал. Но я сразу догадался, в чем дело ‑ лейтенант Абель мне отомстил!

Меня перевели в служебный кубрик, дали нормальную кровать с матрасом, подушкой и простынями, и я прожил там еще трое суток. На десятые сутки, с утра, меня вызывают в кабинет командира экипажа. Со стула поднимается офицер. Погоны капитан-лейтенанта. Подходит, здоровается за руку (!!!). Представляется. Он штурман с флагмана гидрографии Северного флота капитан-лейтенант Сошальский, командир БЧ-1. Корабль называется «Экватор». Сказал, что он внимательно изучил мое личное дело, и я ему подхожу. Если я согласен(!), он немедленно меня забирает, т.к. через двое суток корабль должен уйти в большое плавание, а у него недоукомплектована команда штурманских электриков. Из-за этого корабль в дальнее плавание не выпускают.

По внешнему виду (высокий, худощавый около 35 лет, смуглое с тонкими чертами лицо, умные глаза) по обращению, разговору, поведению (офицер представился матросу, не по уставу поздоровался, спросил согласия ‑ грубое нарушение Корабельного устава), я понял, что мне крупно подвезло. Передо мной стоял умный интеллигентный воспитанный человек, не дурной служака-офицер типа лейтенанта Абеля, каких я насмотрелся и нахлебался на эсминце.

(После я убедился, что весь офицерский состав «Экватора» был укомплектован именно такими людьми, как капитан-лейтенант Сошальский, в том числе и Командир корабля, в чине капитана третьего ранга).

И я, не раздумывая, согласился. Я до сих пор помню номер в/ч корабля – 95421, хотя прошло почти 60 лет, как я ступил на деревянную (!!!) верхнюю палубу этого замечательного корабля. А фамилию командира я забыл. Но образ его и сейчас стоит у меня перед глазами – образ немолодого, спокойного, умного, честного труженика Военно-морского флота, озабоченного ответственностью за судьбы и жизнь корабля, экипажа и порученное Родиной дело. (В ответственные моменты в походах он подменял вахтенного офицера и брал управление кораблем в свои руки).

1.6.3. Корабль ВМФ «Экватор» – флагман гидрографии Северного флота

Первое, что меня поразило, когда я вошел на палубу – это отсутствие какого – либо вооружения – орудийный лафет стоит, а пушки нет. К/л-т Сошальский мне объяснил, что корабль получен по репарации от немцев. Пушка была, но ее сняли, когда корабль передали в штат управления гидрографии Северного флота. В июне он пришел с Балтики. В заграничное плавание ходить спокойнее во всех отношениях без вооружения и под флагом гидрографии, хотя экипаж весь военный. Во внутренних водах корабль ходил под флагом ВМФ.

Корабль специальной океанской постройки с двойным дном, 5 килей, значительно снижающих бортовую качку во время шторма. Водоизмещение около 1000 тонн, длина – 75 метров ширина в миделе 8 метров, высота борта от ватерлинии 7 метров. Двигатели ‑ по бортам 2 дизеля по 1200л. сил. Крейсерская скорость – 12 узлов, максимальная – 15. На второй палубе – камбуз, каюта командира, в офицерском коридоре одиночные каюты офицеров со всеми удобствами, лазарет, посудомойка, душ, гальюн, несколько гостевых кают, кают-компания и адмиральский салон в корме, отделанный красным деревом, с шикарной обстановкой и хрусталем в буфете. На нижней, третьей палубе – кубрики для старшин и матросов, кают-компания и каюты в корме для глав-старшин и мичманов. Койки – у всех стационарные, со страхующей откидной решеткой, чтобы люди не выпадали во время шторма. В носовом отсеке огромная холодильная камера, забитая целыми тушами коров и свиней. (Видел, когда однажды был членом комиссии по учету остатков после какого-то похода). Снаружи корабль покрашен белой краской! Красавец!

Основная задача корабля – обеспечение работы экспедиций ученых, гидрологов, гидрографов и разработчиков новых видов навигационного оборудования в натурных условиях. О другой задаче, секретной, расскажу по ходу воспоминаний.

Бросил рюкзачок на указанную мне койку и спустился вместе с к/л-том Сошальским в главный гиропост – знакомиться с командой штурманских электриков. Стоят двое старослужащих, один маленький, старшина 1-ой статьи, худенький и бледный блондин, рядом – старшина 2-ой статьи, с круглым широкоскулым лицом крестьянина, ростом повыше и тоже бледный. Оба с 1927г. рожд., отслужили уже по 7 лет, призваны были в самом конце войны и вот уже два года ждут демобилизации. А рядом с ними, ба!!!, знакомая фигура моего сослуживца по учебному отряду Сергея Щеглова! Круглолицый, приземистый крепыш-меланхолик из г. Куйбышева (сейчас г. Самара, кажется). На уроках много спал, а экзамены по специальности сдал на тройку. Обрадовался я очень! Познакомились. Моим старшинам командование поставило условие демобилизации: подготовить замену в походе. (Что они успешно и выполнили ‑ по приходу корабля из похода их отпустили).

Меня они сразу предупредили, чтобы я их внутри команды называл по именам без отчества и званий. Вот тебе раз! А как же устав? Ухмыльнулись, узнав, что я с эсминца, и сказали, что на этом корабле главное не звание, а работа.

Через сутки корабль должен был выйти в море на месяц без захода в порты, поэтому они быстро ознакомили меня с особенностями данного гирокомпаса и всей навигационной электроаппаратуры. Убедились, что я со всем хорошо знаком и, когда по ГГС прозвучала команда готовности к выходу в море, они поручили мне запустить гирокомпас. «А почему не Сергею?», спрашиваю. «Потом поймешь, Володя» сказали в ответ. А Сергей, почему-то не обиделся. Я все понял сразу. К тому же, ему поручили предпоходное тестирование эхолотов и лагов.

Через положенные по регламенту 3-х часов моих манипуляций с аппаратурой, под пристальным наблюдением старшин, гирокомпас надежно вошел в меридиан города Полярный, на котором стоял корабль, и старшина 1-ой статьи доложил вахтенному офицеру на мостик о готовности электронавигационной аппаратуры к выходу в море.

.

Особенность гирокомпаса в том, что он в течение всего похода должен работать беспрерывно, сколько бы ни длилось плавание. По нему рулевой держит рассчитанный штурманом курс. Сам гирокомпас расположен в центре корабля в самой нижней точке, в трюме в герметичной специальной кабине примерно 5м² со своим водонепроницаемым люком. Это и есть гиропост. Вход туда посторонним строго запрещен. А на мостик к рулевому, на крылья мостика, на спардек ‑ к огромному штурвалу ручного механического управления рулем на случай выхода из строя автоматики, через сельсины подключены репитеры, отслеживающие показания курса корабля из центрального блока, размещенного в центре гиропоста. В этом блоке плавает в специальной токопроводящей жидкости гироматка‑ сердце гирокомпаса.

Гироматка представляет из себя герметичный пластмассовый шар, диаметром около 30см, внутри которого вмонтированы два гироскопчика, расположенных перпендикулярно друг к другу. Вращаются они со скоростью 30000 об/мин как обычные трехфазные асинхронники. Этим и создается гироскопический эффект. Чтобы исключить практически до нуля трение, гироматка плавает в токопроводящей жидкости. Питание на асинхронники подается через эту жидкость, состоящую из дистиллированной воды, глицерина и салициловой кислоты.

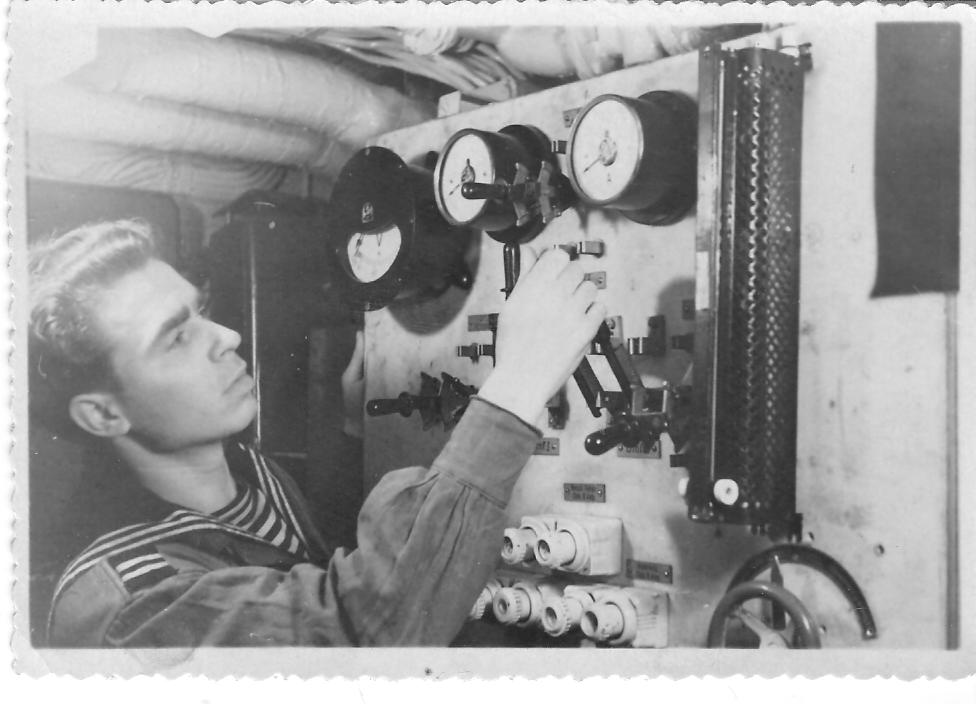

Рулевой беспрерывно, в течение 4-х часов вахты следит по репитеру за курсом и поддерживает его при помощи манипулятора (по современному «джойстика»). Задача вахтенного штурманского электрика каждый час выходить на верхнюю палубу в любую погоду проверять работу репитеров, корректировать их показания, если они начинают врать. (В шторм их заливает водой и соль проникает через уплотнения в герметичном корпусе). В промежутках вахтенный должен находиться в гиропосту и следить за работой гирокомпаса по показаниями контрольных приборов, размещенных на стенах гиропоста. (Фото: В гиропосту. У щита первичного эл. питания гирокомпаса).

А я, во время вахты, поглядывал за приборами и одновременно выполнял контрольные работы по программе института, примостившись на большом ящике с ЗИП-ом. (Но через полгода институт мне предложил подать заявление на учебный отпуск, т.к. я не смог приехать на семестровые экзамены. Что я и сделал. Но учебу не прекращал! Подробности ниже).

Отечественный новейший в то время гирокомпас «Курс», которым был оборудован корабль, был очень надежным устройством. За все время моей службы он вышел из строя только один раз. И в очень неподходящий момент. Подробности ниже.

За время этого первого похода вся аппаратура работала без сбоев. Старшины были в восторге! Их отпустили сразу после похода.

Но без курьеза в начале похода не обошлось. Утром прихожу в умывальник, а из кранов течет соленая вода ‑ мыло не мылится, грязь не смывается! Шесть суток я в умывальник не ходил и вообще не умывался – думал, что так и надо. На седьмые сутки старшина спросил, почему от меня так нехорошо пахнет? Я ответил, что в кранах пресной воды нет. Старшина хлопнул себя по лбу и извинился. Они меня забыли предупредить, что надо было запастись во что-нибудь пресной водой, а так как они прошляпили, я могу пользоваться их запасами, хранящимися в гиропосту в больших резиновых мешках – по одной кружке в день, как и они.

Расскажу немного об экипаже корабля. 125 человек. Офицеров – 9: командир, старпом, замполит, помкомандира (однажды он спас в походе корабль от гибели ‑ столкновения с плавающей со времен войны миной). Три командира БЧ(1,4,5), судовой врач, начальник хозчасти. Боцман – мичман с командой 20 человек ‑ все ребята – как на подбор, здоровые крепкие парни, в основном, рыбаки из-под Азова и Одессы. БЧ-1 – 8 человек (рулевых-сигнальщиков 4 человека и штурманских электриков 4). БЧ-4 – это радисты, радиолокационщики, радиометрист, шифровальщик (секретный человек, ни с кем не общался, жил в отдельном маленьком кубрике с металлической дверью один, а когда выходил, запирал дверь на ключ), всего 10 человек, БЧ-5 – машинисты и трюмные, около 50 человек, коки – 4 человека (Старший кок ‑ очень хороший человек с добродушной широкой физиономией, огромным ртом, сверхсрочник, мичман, весил около 160кг, никогда не отказывал дать в походе кружку пресной воды попить или умыться, а то и кусок мяса, если очень попросишь. А как он готовил!), 1 мед брат, двое вестовых (официанты в кают-компаниях).

Хорошо помню командира БЧ-5, капитана 3-го ранга Краузе, бога машинного отделения, из которого он практически не вылезал, (я его очень уважал, в нем чувствовался высокий профессионализм, скромность, да и его европейская фигура и красивое лицо арийца мне импонировали), врача – капитана Селедкина, простоватого, но очень порядочного, человека. В перерывах между походами иногда он читал нам лекции об особенностях строения мужской системы воспроизводства. В частности, запомнился его рассказ, зачем у мужчин гениталии вынесены из тела наружу. Перед обедом он выдавал каждому по три синих шарика и заставлял при нем проглотить, чтобы, наверно, не мучились от избытка жизненных сил. Говорил, что это витамины.

Запомнил на всю жизнь и старпома. Худощавый, среднего роста, с восточными, но тонкими чертами лица, умными черными круглыми глазами и аккуратными тонкими черными усиками на верхней губе – яркий представитель интеллигенции татарского народа-труженика. Жена у него – русская, красивая блондинка, (однажды она встречала его на пирсе после длительного похода, а я стоял на крыле мостика и наблюдал).

1.6.4 Походы, походы. Длительные и короткие

(Август 51года……декабрь 52года)

Первый поход. Конец августа ‑‑‑‑‑ сентябрь 51 года.

Перед первым моим походом на корабль прибыло человек 6 ученых-гидрологов из Ленинградского Института Арктики. Ходили в акватории Баренцева моря около месяца. В заданных точках корабль ложился в дрейф примерно на сутки, двое. Гидрологи, здоровенные молодые парни, на наших кран-балках спускали в воду на различные глубины небольшие металлические цилиндры и доставали их с пробами воды. Для измерения скорости течения на различных глубинах на две недели опустили на грузовой кран-балке мореограф, (компьютер подсказывает, что надо писать «мареограф»?). Прозрачность воды изучали, опуская в воду белые металлические блины.

Мне все это было интересно, и однажды, на мой вопрос «зачем все это?» один из членов экспедиции рассказал, что цель похода – поиск плотного, явно выраженного пограничного слоя, разделяющего соленые верхние слои воды от очень соленых нижних. Как он сказал, в первые месяцы войны немецкие подводные лодки без винтов, бесшумно во время прилива ложились в дрейф на этот пограничный слой, входили бесшумно в Кольский залив, торпедировали причалы и корабли и с отливом уходили незамеченными. Береговые гидролокаторы, контролирующие вход в Кольский залив, их не слышали. (Впоследствии догадались перекрыть фарватер по всей ширине и глубине стальной крупноячеистой сетью). Гидрологи искали этот слой.

Поход в декабре 51-го года.

Принимаем экспедицию. Пять не очень молодых, с бородками ученых людей с очень умными лицами. Смонтировали на верхней палубе какие-то приборы, и приготовились к выходу в море, чтобы изучить волновые параметры моря во время шторма. Пришлось ждать недолго, зимой Баренцево море в основном штормит.

И вот пришло сообщение, что на море приличный шторм! Пока шли по заливу, он особенно не чувствовался, но как только вышли за о. Кильдин, который стоит не далеко от входа в Кольский залив, началось то, что ждали члены экспедиции – шторм 7 баллов!

А ученые, вместо того, чтобы работать на верхней палубе, прочно залегли в своей каюте, как только началась качка. Уделали всю каюту и ни разу не вышли к своим приборам. Смотреть на них было жутко – все позеленели. На четвертые сутки командир прекратил их страдания, прервав поход.

На этом закончилась навигация 51 года. Корабль завели в сухой док, чтобы очистить днище от ракушек и покрыть ее защитной краской – кузбаслаком.

В доке пришлось всей команде крепко потрудится! Корабль был вывешен на тумбах на высоте около 1,5метров от пола дока до центрального киля, и скребками мы сдирали приросшие ракушки. А я, заодно, демонтировал из днища фланец с пакетом резонаторов запасного немецкого эхолота (что-то он у меня дурил), прочистил и опять поставил в отверстие днища, залив все сочленения для надежности толстым слоем свинцового сурика. Операция, прямо скажем, была рискованная, ‑ а вдруг потечет? Но все обошлось. Из дока мы вышли в начале марта 52 года, и сразу начали готовиться к длительному походу с выходом в Атлантический океан.

В конце декабря 51-го года мне присвоили сразу звание старшина 2-ой статьи, перепрыгнув через звание старший матрос. (Фото) И увеличили на целых 20 рублей зарплату! (Забегая немного вперед, скажу, что в конце 52-го года мне присвоили высшую степень квалификации – «специалист 1-го класса», и добавили еще 15р).

В январе 52г прямо из учебного отряда ко мне прибыло пополнение – два молодых шалопая. Один из Ростова, другой из Курска, Козлов. Подготовка ‑ слабая у обоих. Пришлось с ними повозиться, и к весеннему походу 52-го года я их допустил к самостоятельной вахте. В сентябре этого года в походе Козлов мне хорошо помог, когда вышел из строя гирокомпас в сильный шторм в районе Щпицбергена (См. ниже).

Коротко расскажу о режиме в перерывах между походами и в походах.

В перерывах между плаваниями режим флотский, но гораздо мягче, чем на эсминце.

Подъем в 6-00 (но без принуждения и спешки) по звонку, который включает дежурный по низам, назначаемый на сутки поочередно из старшинского состава корабля. Не дай бог дежурному пропустить этот момент! (Мне довольно часто приходилось исполнять эту роль. И в один судьбоносный момент я допустил, в силу непредвидимых обстоятельств, это грубейшее нарушение режима – опоздал с подачей сигнала побудки на 15 минут. Но я оригинально выкрутился, никто даже и не заметил. Подробности ниже).

Зарядка – по желанию! Завтрак в 7-00, только черный хлеб с 25г сливочного масла, и кружка чая с тремя кусочками сахара. И больше ничего! Потом малая уборка (только подметание пола в кубриках и на боевых постах) и подъем флага ровно в 8-00. (В строю на верхней палубе должны быть все, кроме вахтенных у механизмов жизнеобеспечения). За минуту до этого на верхней палубе появляется командир корабля, и дежурный офицер докладывает ему, что личный состав вверенного ему корабля построен для подъема флага.

Командир здоровается со всем строем и становится первым на правом фланге. Дежурный громко отдает команду «Флаг и гюйс поднять!» (Гюйс – это маленькая копия большого кормового флага, поднимаемого на топ мачте).

Кто-то из боцманов поднимает большой кормовой флаг, сигнальщик на мостике ‑ гюйс и далее следует команда «Механизмы и устройства провернуть и проверить!». Все разбегаются по своим местам. На этом заканчивается официальная часть до построения на вечернюю проверку перед отходом ко сну в 22-00. Но это уже происходит во внутренних помещениях по группам. Без общего построения.

В промежутке все заняты каждый своим механизмом или устройством. А кто и просто отдыхает. Никакого принуждения со стороны старшин или офицеров. Это была традиция на «Экваторе» – каждый понимал, что от его механизма в походе зависит судьба корабля и его жизнь.

В 12-00 обед. Наливают без ограничений. Первое обязательно мясное, второе или с мясом или с рыбой. Гарнир – в основном рис. Обслуживают процесс поочередно так называемые «бочковые» ‑ 5….6 человек на бачок. Меняются через неделю. Бочковой приносит из камбуза в бачках 1-ое, 2-ое, и 3-е (компот из сухофруктов!), моет посуду и бачки, убирает столы. Далее обязательный для всех отдых. Тихий час до 13-50.

В 14-00 – продолжение работ или занятий. Ужин в 18-00 ‑ только второе и большей частью с рыбой – в основном треска и рис. В 21-00 вечерний чай только с сахаром и черным хлебом. На второй палубе, на баке, стояли огромные бочки с селедкой и с квашеной капустой. Если кому надо было посолиться, шли на бак. Особенно популярна была селедка у трудной вахты в походе, которая продолжалась с 00 до 4-00 утра. Все были голодны, и каждый съедал по целой селедке, а то и больше. Без хлеба или сухаря! Особенно вкусной была крупная архангельская жирная сельдь. (Замечу, что этот флотский режим питания я стараюсь соблюдать до сих пор. Сократил только объем порций раза в три).

Каждую неделю 1.5 часа политбеседы. Вел ее Замполит старший лейтенант Савин в офицерской кают-компании. (В 59г я его встретил случайно в одном из цехов предприятия «Алмаз», где я тогда работал – он сидел за верстаком и паял какую-то схему. Смутился. Он попал под сокращение и, не имея никакой специальности, работал радиомонтажником). Изучали гениальную книгу отца народов дорогого т. И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (достал с полки и написал точное название). Долго изучали. До утра 3 марта 1953 года! В голову ничего не лезло. Ничего я не понимал тогда в этих проблемах.

Один раз в неделю по субботам после большой приборки, куда входит мокрая уборка полов и протирка аппаратуры, матросам и старшинам полагалось увольнение на берег до 00 часов. В любом виде ты должен прибыть на корабль и вслух членораздельно доложить о своем прибытии дежурному по низам и Замполиту. У кого это не получалось, лишались на месяц этого удовольствия. За время службы я дважды не смог прибыть на корабль из увольнения вообще. Был схвачен патрулем. Подробности ниже.