Полная версия:

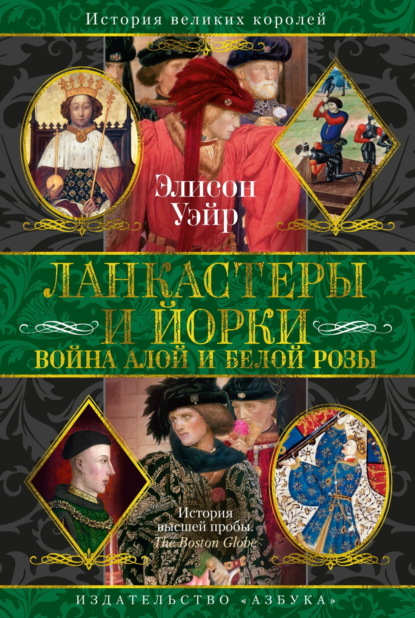

Ланкастеры и Йорки. Война Алой и Белой розы

Центром решений в аппарате управления страной выступал необычайно влиятельный королевский двор, состоявший из собственно двора и различных государственных департаментов, в числе каковых наиболее важными считались Суд лорда-канцлера, Казначейство, Личные покои монарха и Гардероб. Они несли ответственность за юридические, финансовые и административные аспекты управления, а также обеспечивали всем необходимым двор и удовлетворяли официальные и личные потребности короля и его семьи, вплоть до предоставления ему лошадей, одежды и еды. Следовательно, королевский двор был неким политическим «мозгом» страны, а придворные служащие пользовались огромным влиянием просто в силу своей близости к монаршей особе.

Столицей государства и главным местом пребывания правительства, конечно, был Лондон, в ту пору занимавший примерно одну квадратную милю к северу от реки Темзы и обнесенный стеной с семью воротами, которые запирались на ночь. Главные оборонительные сооружения города были сосредоточены в лондонском Тауэре – одновременно крепости, дворце и государственной темнице, – и тогда он еще не обрел той мрачной славы, которой будет овеян впоследствии.

В Лондоне существовал всего один мост, выстроенный из белого камня на девятнадцати арочных пролетах, обрамленный домами и лавками и даже приютивший часовню. Темза была главной лондонской магистралью, а быстрее всего было передвигаться по городу водным путем, на барке или на пароме, ведь узкие, зловонные улицы часто оказывались запружены телегами, толпами или стадами скота. Соответственно, вдоль речных берегов было устроено множество причалов, и сотни лодочников развозили пассажиров по воде, где и так уже тесно было от торговых кораблей и частных судов. Плата за провоз пассажира в среднем составляла один пенс. Вдоль реки располагались набережные, доки, склады, верфи и портовые краны, а дальше, у Стрэнда, от вилл аристократов к реке спускались пышные сады, каждый со своей собственной маленькой пристанью.

Иностранных гостей поражало благородство местных зданий и сооружений, будь то возведенный в стиле «перпендикулярной готики» собор Святого Павла, Гилдхолл, изящные особняки вельмож, Вестминстерский дворец и соседствующее с ним аббатство, а также не менее восьмидесяти городских церквей. За городскими стенами постепенно росли и предместья, однако они долго оставались небольшими поселениями, и в 1483 году итальянский наблюдатель Доминико Манчини был чрезвычайно удивлен идиллической безмятежностью столичных пригородов, их зелеными лугами и пастбищами и широко раскинувшимися полями.

Лондоном управляли избранный лорд-мэр, олдермены и городской совет; все эти представители муниципальных властей набирались из рядов богатого купечества, ревниво охраняли городские привилегии и обладали немалым политическим влиянием. «Город принадлежит ремесленникам и торговцам», – заметил Манчини. Лондону предстояло сыграть одну из главных ролей в Войне Алой и Белой розы, и поддержка, оказываемая им тому или иному претенденту на престол, или отсутствие таковой имели решающее значение.

Некий чужеземный гость описывал Лондон как самый крупный и оживленный город на свете, а один миланский посланник полагал, что «это богатейший город во всем христианском мире». Впрочем, чрезвычайно удачно уловил и передал дух Лондона в стихотворении, сочиненном в девяностые годы XV века, шотландец Уильям Данбар:

Да будут твои стены нерушимы,Пусть будет твой народ простым и мудрым,Река – все так же ясна и красива.И церкви пусть трезвонят ранним утром…Пусть славятся купцы твои богатством,А жены красотой дивят весь мир,И флаги разных наций к вам на пирВесною в устье Темзы заплывают…[7]XV век был периодом, когда существенно вырос уровень жизни. Об этом свидетельствуют сохранившиеся церкви, замки и особняки, а также инвентарные описи мебели и собственности.

Несмотря на тревожные времена, мощных укрепленных замков возводилось совсем немного, а уже существующие модернизировались: в них достраивались прежде не предусмотренные просторные покои, прорезались широкие окна, домашняя обстановка заменялась на куда более роскошную. Богачи возводили для себя сельские виллы и помещичьи дома-мэноры, которые удовлетворяли их жажду удобства и эстетического наслаждения. Подобные дома не предназначались для защиты их обитателей, хотя многие из них и украшали такие оборонительные элементы, как крепостные рвы, бойницы и амбразуры, надвратная комната, из которой можно было контролировать вход в замок, – впрочем, теперь они выполняли сугубо декоративную функцию. Эта архитектурная мода доказывает, что владельцы подобных поместий с полной уверенностью рассчитывали на долгий мир и спокойствие в стране, а сохранение данной архитектурной моды даже во времена войн Алой и Белой розы свидетельствует, что эти вооруженные конфликты не возымели столь катастрофического воздействия на общественную и культурную жизнь народа в целом, как может показаться при чтении некоторых хроник того времени.

В дополнение к просторному пиршественному залу большинство домов теперь строились с целым рядом отдельных комнат для членов семьи, и здесь можно усмотреть пробуждение нового, прежде неведомого вкуса к уединению, к таимой от посторонних глаз частной жизни. Открытый очаг в центре комнаты сменился камином, окна сделались шире, стали впускать больше света и часто устанавливались теперь с резными переплетами, деревянными или каменными, стекло перестало быть роскошью, мало кому доступной, и богатые семьи заказывали для своих новых домов витражи, часто украшенные гербами. Предметов мебели, таких как кровати с пологом, скамьи-лари, столы, стулья, сундуки и буфеты, было немного, однако они отличались высоким качеством и изготавливались из прочного дерева. Украшенные затейливой резьбой кровати с роскошным пологом, ткаными шпалерами или расписными занавесями, а также золотые предметы обихода и серебряную посуду часто передавали наследникам, особо указывая в завещании, кому и что предназначается.

Это была великая эпоха возведения и украшения церквей. Английские искусные мастера особенно славились резьбой по дереву и алебастру, изготовлением декоративных металлических решеток и ярко окрашенного стекла. Кроме того, в этот период происходило быстрое и динамичное развитие английской музыки. Королевский двор Йорков был знаменит своими музыкантами и покровительством, которое оказывал композиторам. Особенно модными стали гимны, первоначально музыкальные сочинения в честь любого важного события в календаре, которые можно было пропеть или под которые можно было танцевать. Многие современные рождественские гимны из числа самых популярных относятся к этому периоду.

На английском к этому времени говорили все классы общества, а многие книги писались на родном, национальном языке. Большинство аристократов владели французским, ибо до конца XIV века это был придворный язык и язык законников и правоведов, а бóльшую часть образованных людей обучали латыни, которая все еще оставалась международным языком церкви и христианства. В этот период наблюдался постоянный рост грамотности среди всех сословий. Книги, хотя и считались по-прежнему предметами роскоши, так как переписывались от руки, сделались более доступными и уже не скрывались от глаз в церковных и университетских библиотеках. Многие аристократы, рыцари и купцы теперь коллекционировали книги, а некоторым удавалось создать впечатляющие собрания. XV век не породил литературных фигур масштаба Чосера, произведения которого все еще сохраняли широкую популярность. Самыми значительными авторами этого периода были Джон Гауэр, Томас Хокклив и Джон Лидгейт.

В эту эпоху появляется много школ, главным образом под патронатом церкви, хотя некоторые миряне учреждали светские грамматические школы в больших и малых городах страны. Во всех школах был принят суровый режим, руководствовавшийся заповедью «сбереги розгу, и испортишь дитя». Если сыновья знати получали военное и академическое образование издавна, то теперь и средние классы стремились открыть своим сыновьям дорогу к «глубокой учености и всесторонним знаниям», ибо понимали, что солидное образование позволяет возвыситься в земном мире. Многие поступали в университеты, а затем принимали духовный сан. Университеты развивались и расширялись по заранее задуманному плану, в основном для того, чтобы обеспечить церковь достаточным числом имеющих академическое образование клириков, но также и для того, чтобы предоставить честолюбивым молодым людям больше возможностей сделать светскую карьеру.

Формальное образование было доступно только мальчикам. Женщины считались низшими по сравнению с мужчинами существами, которым надлежит всецело пребывать во власти сильного пола. Автор «Парижского домохозяина»[8] (ок. 1393) предписывал женам во всем угождать своим мужьям, ловя каждое их слово и каждый взгляд, как преданные собаки, а Маргарет Пастон из Норфолка в письмах обращалась к своему мужу Джону Пастону «достопочтенный супруг мой». Муж считался повелителем своего семейства и властвовал над ним, подобно тому как Господь царствовал над всей Вселенной. Следовательно, главной обязанностью жены считалось смирение и послушание. Вину за супружеские разногласия или бездетность брака автоматически возлагали на жену. Женщины в буквальном смысле были лишены всякой свободы, кроме той, что предоставляли им отцы или мужья. Однако, несмотря даже на столь строгие ограничения, многие женщины управляли ремесленными и торговыми предприятиями, лавками, фермами и поместьями и доказали, что ничуть не уступают мужчинам по своим деловым качествам.

Браки заключались по сговору, причем семьи, выбирая невесту или жениха, чаяли возвышения в обществе, финансовой выгоды или увеличения своих земельных владений. Представления о браке по любви не существовало, и потому такой скандал разразился в 1464 году, когда король Эдуард IV совершил импульсивный поступок, женившись на не принадлежавшей к высшей знати нетитулованной дворянке, которая отказалась стать его любовницей.

Жена была обязана управлять домом и имениями мужа в его отсутствие, подавать достойный пример детям и слугам и прежде всего рожать сыновей, наличие которых позволяло сохранить земельные владения и богатства ее лорда и повелителя в его семье. Дочери рассматривались как средство обеспечить удобные и выгодные брачные союзы, но всякий состоятельный человек жаждал иметь сына, который мог бы ему наследовать. За это желание высокую цену платили женщины. Многие из них умирали от родов или от истощения, вызванного многочисленными беременностями, к тридцати годам, а именно такова была ожидаемая продолжительность жизни для женщин в это время.

Брак рассматривался церковью как необходимое зло, в соответствии с изречением святого Павла, что «лучше жениться, чем разжигаться»[9]. Большинство людей вступали в брак, кроме подмастерьев или рукоположенных в сан священников и монахов, причем нередки были и детские браки. Одна наследница по имени Грейс де Сейлби к своему одиннадцатому дню рождения успела побывать замужем трижды; Джон Ригмардин был обручен в возрасте трех лет, а тринадцатилетний Джон Бридж, после того как его уложили в постель с невестой в первую брачную ночь, расплакался, умоляя, чтобы его отпустили домой к отцу.

Детей в XV веке отнюдь не баловали. Старшие строго требовали от них примерного поведения и безупречных манер и редко проявляли к ним теплые чувства. Родительская любовь выражалась в тех ожиданиях, которые родители возлагали на детей. Детям надлежало неукоснительно слушаться родителей, а малейшая провинность каралась поркой в их же собственных интересах. Один венецианский посланник писал: «Холодность и черствость англичан заметны в том, как они обращаются с собственными детьми». Когда он спрашивал некоторых родителей, почему они столь жестоки к детям, те «отвечали, что так они учат своих отпрысков вести себя достойно».

Детей высших сословий, даже наследников имений, редко воспитывали дома, но в раннем возрасте посылали ко двору какого-либо знатного и влиятельного дворянина, дабы там они росли и получали образование; ожидалось, что этот знатный лорд впоследствии обеспечит им продвижение по службе и возвышение в обществе. Домой потом возвращались лишь немногие из этих детей. «Девочки вступали в брак с женихом, избранным заранее их покровителями, а мальчики находили себе как можно более удачную партию». Детство завершалось рано. К двенадцати-тринадцати годам большинство детей вступали в брак, начинали обучаться какому-либо ремеслу или отправлялись в монастырь или университет.

XV век был бурной, беспокойной эпохой, и эта его особенность в Англии нашла отражение в гражданских войнах, известных как войны Алой и Белой розы, конфликте, который отнюдь не был непрерывным, но длился, то прекращаясь, то снова разгораясь, более тридцати лет. В этой книге и пойдет рассказ о борьбе Ланкастеров и Йорков.

Часть I

Происхождение конфликта

2. Племя могущественных вельмож

С 1154 года Англией правила династия Плантагенетов, и корона вполне мирно переходила от отца к сыну или от брата к брату. Короли этой династии – по легенде, потомки дьявола – являлись по большей части яркими личностями и выдающимися лидерами, энергичными, воинственными, смелыми, справедливыми и мудрыми. Их отличали правильные черты, орлиный нос, рыжие волосы, а также жестокий, свирепый нрав, вселявший ужас в современников.

Эдуард III (прав. 1327–1377) был типичным воплощением короля этой династии – высоким, горделивым, величественным и красивым, с точеными чертами и длинными волосами и бородой. Родившемуся в 1312 году, ему исполнилось четырнадцать, когда его отец, Эдуард II, был свергнут с престола и убит, и восемнадцать, когда он взял на себя личный контроль над управлением Англией.

В 1328 году Эдуард женился на Филиппе Геннегау (Филиппе д’Эно), которая родила ему тринадцать детей. Его случайные измены не омрачили этот счастливый и удачный брак, продлившийся сорок лет. Эдуард унаследовал печально известную вспыльчивость и склонность к приступам ярости и гнева, свойственную Плантагенетам, однако королева умела его сдерживать; особенно знаменитым примером ее умиротворяющего влияния на супруга стало успешное ходатайство за обреченных жителей Кале, который Эдуард захватил после долгой осады; тогда Филиппе удалось спасти им жизнь.

Эдуард жил в великой роскоши в монарших резиденциях, которые расширял и украшал, а его двор прославился как центр рыцарской культуры. Он особенно почитал святого Георгия, небесного покровителя Англии, и сделал весьма много, дабы возвеличить поклонение ему. В 1348 году он основал орден Подвязки, посвященный этому святому.

Прежде всего Эдуард жаждал снискать славу великими деяниями. В 1338 году, озабоченный набегами французов на герцогство Аквитанское, где сосредоточивалась процветающая виноторговля Англии, он предъявил права на французский трон, утверждая, что именно он – истинный наследник французского престола в силу своего происхождения, ибо его мать была сестрой последнего короля династии Капетингов. Однако Салическая правда, не позволявшая женщинам наследовать престол или передавать притязания на трон по женской линии, во Франции имела непреложную силу, а французы уже успели короновать кузена Эдуарда и наследника Капетингов Филиппа Валуа.

Разделив на четверти свой герб и поместив на двух английских леопардов, а еще на двух – французские геральдические лилии, Эдуард положил начало конфликту, впоследствии получившему название Столетней войны, ибо он тянулся с перерывами более века. Под предводительством Эдуарда английские войска сначала одержали несколько побед: в Слёйсском морском сражении в 1340 году, в битве при Креси в 1346-м и в битве при Пуатье в 1356-м. Это были первые крупные сражения, в которых английские лучники продемонстрировали свое превосходство над тяжеловооруженной французской кавалерией. Однако первоначальный успех англичанам закрепить не удалось, и в 1360 году Эдуард был вынужден вернуть некоторые из завоеванных областей по условиям мирного договора в Бретиньи, завершившего первую фазу Столетней войны. Когда Эдуард умер, из его французских владений в руках у англичан, кроме герцогства Аквитанского, оставалось только пять небольших городков и земля вокруг Кале, известная как Английский Кале или Пейл-Кале.

На царствование Эдуарда III пришлось много перемен. Парламент, разделенный теперь на палату лордов и палату общин, начал собираться регулярно и утверждать свою власть, требуя контроля над финансами страны. Основной функцией парламента в ту пору было голосование по налоговым вопросам, и в этом отношении он не всегда шел навстречу желаниям короля. В 1345 году суды навсегда обосновались в Лондоне и более не следовали за монаршей особой, сопровождая ее в официальных поездках по всему королевству. В 1352 году государственной измене впервые было дано определение в законодательном акте. В 1361 году была введена должность мирового судьи – на каковую должность мирового судьи, или магистрата, стали назначаться джентльмены, пользующиеся уважением в своих городах и весях, – а на следующий год английский вытеснил французский как официальный язык судопроизводства. Кроме того, царствование Эдуарда было отмечено расцветом купеческих классов и началом распространения образования среди мирян.

Король был великим покровителем художников, писателей и зодчих. В его царствование, пожалуй, берет начало такой архитектурный стиль, как «перпендикулярная готика». Кроме того, в этот период появляются первые великие имена английской литературы: поэты Ричард Ролл, Джеффри Чосер, Джон Гауэр и Уильям Ленгленд. Последний, автор эпической поэмы «Видение о Петре-Пахаре», обличает сильных мира сего, подвергающих бедных невыносимому гнету после «черной смерти», и Алису Перрерс, алчную фаворитку короля, который на склоне лет всецело попал под ее тлетворное влияние, сделавшееся притчей во языцех.

Эдуард умер в 1377 году. Лик деревянной статуи, которую пронесли в траурной процессии на его похоронах, создавался на основе посмертной маски, а опущенный уголок рта позволяет распознать симптомы удара, от которого скончался король.

У Эдуарда III было тринадцать детей, в том числе пятеро сыновей, доживших до зрелого возраста. Он обеспечил им состояние, женив на богатейших наследницах Англии, а затем создав для них первые в истории английские герцогства. Так он положил начало племени могущественных вельмож, связанных узами родства с королевским домом; их потомки в конце концов станут соперничать друг с другом, вступив в борьбу за английский трон.

Соблазнительно критиковать Эдуарда за то, что он наделил сыновей столь великой властью, подкрепленной земельными угодьями, однако общество ожидало, что он обеспечит сыновей наилучшим образом и сделает все возможное, чтобы его дети имели доход и вели образ жизни, соответствующий их королевскому происхождению. При жизни Эдуарда его беззастенчивое стремление соединить своих детей узами брака с высшими аристократическими родами и тем самым обеспечить им значительные наследства, одновременно усилив влияние королевского дома, рассматривалось как очень успешное предприятие. В 1377 году лорд-канцлер на последнем в жизни Эдуарда заседании парламента говорил о царящих в королевской семье любви и доверии, утверждая, что «ни у одного христианского монарха не было таких сыновей, как у нашего короля. Благодаря ему и его сыновьям королевство будет преобразовано, возвысится и обогатится, как никогда прежде».

Старший сын короля, Эдвард Вудсток, принц Уэльский, с XVI века был известен под прозванием Черный Принц. Всего шестнадцати лет от роду принц заслужил рыцарские шпоры в битве при Креси, а совершив в последующее десятилетие многочисленные подвиги, снискал славу величайшего рыцаря христианского мира. Своим прозвищем он был обязан цвету доспехов или, что более вероятно, своему бешеному, неукротимому нраву. Впоследствии, измученный недугами, он омрачил свою славу, запятнав себя печально известной резней в Лиможе. Он скончался прежде своего отца, в 1376 году, оставив единственного наследника, девятилетнего Ричарда Бордоского, который наследовал своему деду в 1377 году под именем Ричарда II. По иронии судьбы наследник многодетного Эдуарда III не оставит потомства, и это обстоятельство столетие спустя станет одной из косвенных причин войн Алой и Белой розы.

Второй сын Эдуарда, Лайонел Антверпенский, герцог Кларенс (1338–1368), заключил блестящий и чрезвычайно выгодный брак с Элизабет де Бёрг, единственной наследницей англо-ирландского графа Ольстерского, по материнской линии происходившей от короля Генриха III (1207–1272). Элизабет умерла в 1363 году, родив единственную дочь, Филиппу Кларенс (1355–1381). После смерти супруги Лайонел, пытаясь основать и возглавить некое подобие итальянского княжества, женился на Виоланте Висконти, дочери герцога Миланского, однако умер в Италии при загадочных обстоятельствах, возможно от яда, всего полгода спустя.

Брак Лайонела с Элизабет де Бёрг принес ему титул ирландского графа и наследственные земли семьи де Бёрг в Ольстере, хотя в Ирландии тогда царил столь ужасный хаос, что он мог осуществлять лишь номинальный контроль над своими владениями. Тем не менее здесь берет начало связь его семьи с ирландской землей и ее народом, которой суждено будет продлиться много веков.

Дочь Лайонела Филиппа сочеталась браком с Эдмундом Мортимером, третьим графом Марчем (1352–1381). В 1363 году, после смерти матери, Филиппа стала графиней Ольстерской в своем праве. Династия Йорков впоследствии будет обосновывать свое притязание на трон происхождением от Эдуарда III через Филиппу Кларенс, и, разумеется, по праву первородства, после того как угасла линия Черного Принца, корона должна была перейти к потомкам следующего по старшинству брата, Лайонела. Однако этого не произошло, и спорный вопрос о законности или незаконности прав Кларенсов неоднократно поднимался во время войн Алой и Белой розы.

Мортимеры были семейством могущественных баронов, главная сфера влияния которых располагалась вдоль пограничной полосы между Англией и Уэльсом, так называемой Марки, к названию которой и восходит их титул графов Марч. Их главными владениями были замок Уигмор, ныне лежащий в руинах, и замок Ладлоу. Благодаря брачным союзам они сосредоточили в своих руках поместья других «пограничных» баронов, Лейси и Дженвиллов. На пике своего могущества они были самыми богатыми вельможами и самым влиятельным семейством Валлийской марки. Они обладали обширными поместьями не только там, но и в Ирландии, Уэльсе, Дорсете, Сомерсете и Восточной Англии. Они расширили и заново обустроили замок Ладлоу, создав целый ряд великолепных домашних покоев, которые принято считать лучшим из дошедших до нас образцов личной резиденции аристократа эпохи позднего Средневековья.

Эдмунд Мортимер стал третьим графом Марчем в возрасте восьми лет после смерти отца; кроме того, он носил титул графа Ольстерского по праву своей жены. В 1379 году он был назначен лордом-наместником Ирландии, и эту должность исполняли несколько его потомков. Его же пребывание в этой должности продлилось менее трех лет, однако за это время он немало успел сделать. Он утонул при переправе через реку в графстве Корк в декабре 1381 года, оставив своим наследником сына Роджера (1373–1398).

Третьим выжившим сыном Эдуарда III был Джон Гонт (1340–1399), который получил титул герцога Ланкастерского по праву женитьбы на своей дальней родственнице Бланке, наследнице дома Ланкастеров, основанного Эдмундом Горбатым, графом Ланкастером, вторым сыном Генриха III, в XIII веке. Герцогство Ланкастерское представляло собой палатинат, то есть в буквальном смысле слова независимое государство, на которое королевская власть почти не распространялась.

Джон Гонт, высокий, худощавый человек с военной выправкой, был сказочно богатым принцем. Надменный и честолюбивый, он имел внушительную резиденцию, устроенную по примеру королевского двора, со штатом в пятьсот слуг. Он владел огромными поместьями, разбросанными по всей Англии и Франции, тридцатью замками и многочисленными особняками-мэнорами и мог собрать устрашающей численности войско из своих «держателей»-арендаторов, когда ему заблагорассудится. Любимыми резиденциями Джона Гонта были его лондонский дворец Савой, который своим великолепием не уступал Вестминстеру, но сгорел во время крестьянского восстания 1381 года, и замок Кенилворт в графстве Уорикшир, весьма и весьма любимый всеми потомками Ланкастеров. Сейчас он разрушен, однако от него сохранился величественный пиршественный зал с огромными окнами.

Он испытывал пристрастие к пышным церемониям и, подобно большинству представителей своего класса, придерживался законов рыцарства, как если бы они были его второй религией. Он был хорошо образованным человеком, любил книги, покровительствовал Чосеру и с упоением сражался на турнирах. Исполненный чувства собственного достоинства, со сдержанными манерами, немногословный и осторожный в речах, он также отличался миролюбием, редко обрушивал месть на тех, кто причинил ему зло, и заботился о своих арендаторах. Он проявлял милосердие к бедным и незнатным, сострадание – к вилланам, или крепостным, которые хотели обрести свободу, и даже к прокаженным, этим отверженным средневекового общества. Верша правосудие над мятежными крестьянами после подавления восстания, он поступал с честью.