Полная версия:

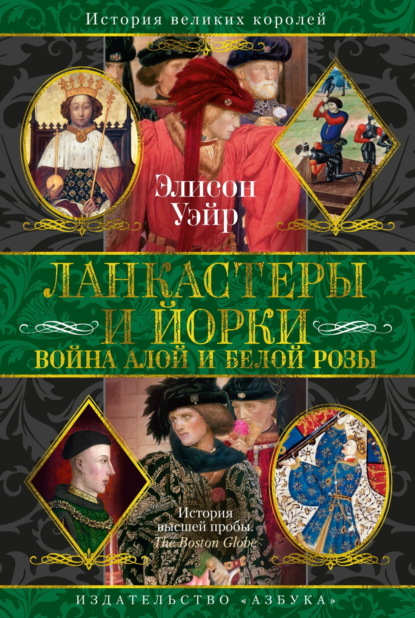

Ланкастеры и Йорки. Война Алой и Белой розы

Впрочем, с течением времени управлять государственным аппаратом становилось все труднее и обременительнее, и короли передавали все более и более своих полномочий растущему числу «государственных департаментов», входивших в состав королевского двора. Все они выполняли свои особые функции от имени короля, тогда как монарх сохранял непосредственную ответственность за внешнюю политику, осуществление прерогатив, королевское покровительство и назначение высших государственных лиц, а также контроль за аристократией. Теоретически короли вольны были поступать, как им вздумается, однако эту их «вольность» ограничивали рамки закона и правосудия. «Благодать», ниспосылаемая монарху Господом, позволяла ему воспринимать новые идеи, одновременно храня верность древним обычаям и традициям королевства. Королевство Англия считалось собственностью монарха, однако, как указывал Фортескью, хотя король и обладал верховной властью, он не мог принимать законы или вводить налоги без согласия парламента.

Подданные ожидали, что монарх не только будет оберегать их от врагов и защищать королевство, но и что сам он проявит себя как искусный, умелый воин. Король, склонный к миролюбию, вызывал неодобрение общества, поскольку большинство людей весьма высоко ценило успех на поле брани, а репутация народа в глазах большинства зиждилась на его воинской славе.

Английские короли XV века не имели постоянной армии, но полагались на аристократов, которые должны были в случае необходимости предоставить им войска. Поэтому для монарха важно было поддерживать хорошие отношения со знатью и мелкопоместным дворянством, а те, если в сильной степени их спровоцировать, могли использовать имеющиеся в их распоряжении вооруженные силы против него. Кроме того, в обязанности монарха входило предотвращать междоусобные войны между крупными феодалами, в особенности если таковые войны угрожали безопасности королевства. Как мы увидим, неумение остановить междоусобицы могло привести к весьма мрачным последствиям.

Народ и «всеобщее благо» королевства зависели от наличия у монарха наследников, которые в силу своих физических и моральных качеств способны были править страной, внушать уважение подданным и, как следствие, могли рассчитывать на их верность. Но прежде всего не должно было подвергаться сомнению право короля на престол, ибо любые посягательства на его неоспоримость могли грозить и на деле оборачивались гражданской войной со всеми ее сопутствующими ужасами. В результате войн Алой и Белой розы к концу периода, охватываемого этой книгой, право короля на трон стало считаться не столь важным, сколь его способность этот трон удержать и успешно управлять государством.

В период позднего Средневековья закон о престолонаследии формулировался довольно расплывчато. По большей части монархи соблюдали право первородства, согласно которому трон передавался старшему сыну и его наследникам, однако здесь играли роль и другие важные составляющие, например признание светскими и духовными лордами, а впоследствии и способность обеспечить эффективное управление страной.

С XII века, когда дочь Генриха I Матильда предприняла катастрофическую попытку отнять корону у своего кузена короля Стефана, англичане отрицательно относились к идее женского правления, полагая, что оно противно природе и что женщины не способны достойно править. Впрочем, Салическая правда, не признававшая за женщиной права на наследование, не имела силы в Англии, где не существовало никаких «писаных законов», которые не позволяли бы женщине взойти на престол или передать притязание на престол своим потомкам. На самом деле на практике этот вопрос не оказывал хоть сколько-нибудь существенного влияния на общественную жизнь, ведь до XV века династия Плантагенетов не испытывала недостатка в наследниках мужского пола.

У англичан вызывали недоверие не только женщины на троне, им также внушала страх политическая нестабильность, неизбежно связанная с несовершеннолетием монарха, а она возникала в тех редких случаях, когда на трон всходил ребенок. До восшествия на престол Ричарда II в 1377 году, со времен завоевания Англии нормандцами, несовершеннолетний занимал престол только дважды; оба эти правления ознаменовались политическими смутами.

С 1399 по 1499 год претенденты на престол пытались завладеть короной с помощью междоусобиц, войн и заговоров, и происходило это не из-за недостатка наследников, а из-за слишком большого числа могущественных вельможных магнатов-феодалов, жаждущих верховной власти. В этот период престолонаследие стало в том числе определяться новым и весьма опасным обстоятельством: превосходством силы над правом. Этот печальный факт заставил англичан заново осознать потребность в официальном законе, регулирующем престолонаследие, а также вызвал спор о том, имеет ли законный наследник, получающий права по женской линии, больше оснований занять престол, чем непрямой наследник мужского пола. Однако в итоге корона доставалась силе и успеху: энергичный и деятельный правитель имел больше шансов удержаться на престоле, даже если его притязания на власть были сомнительны. Слабых монархов или тиранов неизменно ожидала катастрофа.

В XV веке предпринимались отдельные попытки упорядочить законы о престолонаследии, однако верховные юридические органы, опасаясь мести со стороны заинтересованных вельмож, неоднократно отказывались вынести ясное и недвусмысленное суждение по этому вопросу, ссылаясь на то обстоятельство, что здесь нельзя принять решение с опорой на общее право.

Войны Алой и Белой розы в первую очередь были конфликтами между крупными магнатами-феодалами. Класс вельможных магнатов-феодалов формировался из небольшого числа герцогов, обыкновенно состоявших в родстве с королевским домом, маркизов и графов, а также множества баронов, рыцарей и мелкопоместных дворян. Этим людям принадлежала бóльшая часть земельных угодий королевства, они обладали самым сильным влиянием в своих поместьях, где их уважали и нередко боялись.

Джон Рассел, архиепископ Линкольнский, в восьмидесятые годы XV века занимавший пост лорда-канцлера, видел в английской аристократии неколебимую скалу, гордо возвышающуюся посреди бушующего моря. Именно на аристократию была возложена ответственность за управление Англией. Аристократия ожидала от короны чинов, званий, титулов и наград за службу, будь то в политике, на поле брани, в административном аппарате королевского двора, на дипломатическом поприще или в местных органах управления.

Титул и положение решали всё. Во время войн Алой и Белой розы опытные, испытанные командиры подчинялись мальчикам-подросткам просто потому, что те были особами королевской крови. Чем выше титул, тем богаче был лорд. Крупный феодал, такой как, например, герцог Йоркский, имел годовой доход более трех тысяч фунтов[5]. Барон мог рассчитывать на получение годового дохода примерно в 700 фунтов, а рыцарь – от 40 до 200 фунтов. Строительство такого укрепленного замка, как, например, Кейстер в графстве Норфолк, обходилось примерно в шесть тысяч фунтов.

Начиная с XIV века число крупных вельмож-феодалов уменьшалось. Войны, эпидемии, междоусобицы и турниры привели к тому, что многие мужские линии прекратили свое существование. Титулы часто передавались через вступающих в брак наследниц, получаемые путем брака состояния в результате росли. Хотя к XV веку крупных вельмож-феодалов и насчитывалось меньше, чем раньше, они имели куда более обширные земли и были значительно богаче, нежели когда-либо прежде. К этому времени оставалось очень немного старинных англо-нормандских фамилий, но главные семейства этой эпохи: Монтегю из Солсбери, Кортни из Девона, Перси из Нортумберленда, а также Невиллы, Фицаланы, Бошаны, Стаффорды и Мортимеры – происходили от баронов и рыцарей и были почти неотличимы от представителей этой группы, из которой они зачастую выбирали девиц себе в жены. Многие рыцарские семейства, например Типтфоты и Бонвиллы, обладали крупными земельными угодьями и влиянием, а в XV веке удостоились звания пэров. Кроме того, они старались приумножить свои богатства, породнившись путем брака с семьями состоятельных купцов.

К середине века многие из крупных вельмож-феодалов накопили значительные богатства, вкладывая деньги в торговлю, а брачные союзы заключали благоразумно с целью увеличить свои поместья и усилить свое влияние. Так, по словам лорда – главного судьи Фортескью, сложился тип «слишком могущественного королевского подданного», которому присягало на верность огромное войско «держателей» – арендаторов господской земли – и челядинцев, безусловно преданных своему господину и по первому требованию являвшихся за него воевать. Действительно, престиж аристократа в этот период стал оцениваться по размеру его личной армии и его «свиты», то есть тех, кто обязался служить ему по договору.

К эпохе царствования Генриха VI (1442–1461) феодализм уступил место строю, часто описываемому как «бастардный феодализм». Представители всех классов общества извлекли финансовую прибыль из Столетней войны с Францией, а вернувшись домой, некоторые потратили эти деньги на то, чтобы обзавестись землей и стать родоначальниками новых помещичьих семей. Впрочем, их выживание зависело от возможности получить доход, позволяющий вести приличествующий помещику образ жизни, и многие из них отдавались под покровительство какого-либо могущественного вельможи, но не как феодальные вассалы, которые приносили своему лорду клятву верности и в обмен на его покровительство исполняли при нем, когда это требовалось, обязанности рыцарей, а как служители-челядинцы, одетые в его «ливрею» и заключавшие с ним договор. Этот договор, или двусторонний контракт, связывал феодала с челядинцем на условленный срок, иногда пожизненно. Челядинец вступал в свиту своего лорда, облачался в его «ливрею», то есть одежду его геральдических цветов, украшенную его эмблемой, и отныне сопровождал его в военных кампаниях. В свою очередь, лорд обеспечивал служителю «доброе попечение», то есть защиту от врагов и выплату дохода, который получил известность как «денежный феод». Кроме того, челядинец мог рассчитывать на вознаграждение за выполненную службу, зачастую довольно внушительное, в форме земельных наделов и прибыльных должностей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Мор Т. История короля Ричарда III (неоконченная) / Перевод с англ. и лат. М. Л. Гаспарова и Е. В. Кузнецова // Мор Т. Эпиграммы. История Ричарда III. М., 1973. С. 139.

2

Там же. С. 132.

3

Прозвище Джона Гонта (англ. John of Gaunt) происходит от средневекового английского названия города Гента во Фландрии, где он появился на свет.

4

Цитата из проповеди Джона Болла (John Ball), отлученного от церкви священника, участника крестьянского восстания под предводительством Уота Тайлера. См.:Алексеев М. П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984. С. 135–137.

5

Цены 1450 года можно примерно представить в ценах 1995-го, умножив на 234. Таким образом, доход герцога Йоркского в ценах 1995 года составлял бы около 702 тысяч фунтов. Множитель 234 получен путем следующих подсчетов.

Цена квартера пшеницы в 1450 году по сравнению с 1914 годом возросла в 4,68 раза.

Уровень цен в период между 1914 и 1995 годом вырос в 50 раз. После 1914 года пшеница не может считаться надежным показателем цен (поскольку расходы на еду упали вместе с ростом доходов, а искусственные цены на пшеницу 1930-х годов не дают представления о ее реальной стоимости). Поэтому за надежный показатель можно принять индекс розничных цен в период с 1914 по 1995 год, который вырос в 50 раз: 4,68 × 50 = 234. Этими подсчетами я обязана доктору Р. Б. Уэйру, ректору Дервент-колледжа Йоркского университета и преподавателю истории экономики. –Примеч. автора.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов