Полная версия:

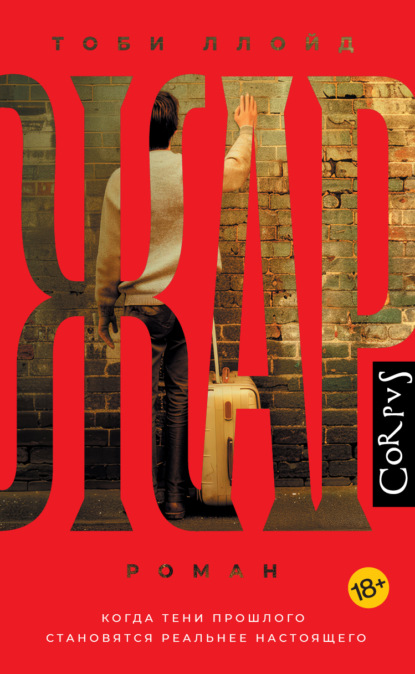

Жар

Так рано задание получили не мы одни. Тьюторы встретили таким образом едва ли не всех студентов, многие жаловались. «В чем смысл нулевой недели, если в нее все равно придется учиться?» У преподавателей, разумеется, был ответ. Я слышала у часовни, как доктор Эйлешем, декан, сказал: «Так вам будет проще в первую неделю учебы. Мы же не хотим весь семестр наверстывать материал?» Вот как нас обманули. В школе мне внушили мысль, что преподаватели в университете ведут себя не так, как школьные учителя. Они всего лишь хранители знаний, искренне и объективно рассуждают на семинарах и, если заслужить их доверие, приглашают тебя на закрытые вечеринки, где стираются границы между поколениями.

Из студентов на их стороне был только Товия.

– Даже не верится, что люди действительно жалуются на нагрузку. Если вам только и хочется, что трахаться и глотать колеса, незачем было поступать в один из старейших британских университетов.

Я предположила, что, возможно, людям хочется и учиться, и развлекаться. Товия задумался.

– Но почему? – недоуменно спросил он. – Почему им этого хочется?

Комитет по организации досуга старался, несмотря на учебную нагрузку, развлекать нас по мере сил. Организовывал рейвы, походы по барам, футбольные инициации, светофорные вечеринки, не говоря уже о мероприятиях безалкогольных – клуб дженги, походы в кафе-мороженое по средам, сеансы блиц-знакомств. Нулевую неделю венчала наша первая студенческая вечеринка, она должна была состояться в субботу в баре колледжа. «Там-то все и закрутится, – предсказывал Джен. – И однажды окажется, что один или два брака стали следствием той судьбоносной субботы». Темой выбрали золотой век Голливуда, и я прочесывала благотворительные магазины в поисках шляпки, как у Ингрид Бергман в «Касабланке».

Но в субботу на пробковую доску возле комнаты отдыха прикнопили объявление. Вокруг толпились студенты. Заметив меня за пределами круга, Джен сообщил мне новость:

– Отменили, мать их так, отменили.

– Что отменили? – уточнила я.

– У нас не будет первой вечеринки! А ведь это решающий момент, на ней знакомится весь поток, и у нас ее даже не будет!

Выяснилось, что вечеринку отменили в наказание. Накануне вечером во время похода по пабам двое студентов подрались у «Герба садовника». Оба окончили вечер в камере, один недосчитался двух зубов. А поскольку будущий пациент дантиста был вице-президентом комитета младшекурсников, а его противник – секретарем по организации культурно-массовых мероприятий, было решено, что случившееся компрометирует саму суть нулевой недели. Так что костюмированную вечеринку отменили, а с ней и пенные вечеринки, и даже дженгу.

В нашем коридоре я встретила Товию: он как раз выходил из кухни. Краем рубашки он вытирал чайную ложку. Выглядел он, как всегда, излишне нарядно и при этом небрежно: на лацкане пиджака пятно, рубашку не мешает погладить. Он всегда одевался так – вроде бы элегантно, но неопрятно.

– Из-за чего шум? – спросил он.

Я рассказала ему про драку и отмененную вечеринку.

–И всё? Из-за какой-то там дискотеки люди рвут на себе волосы и одежды?

– Что-что?

–Рвать что-либо – традиционная реакция на утрату. Выдирать себе волосы, распарывать одежду. Мой дед однажды видел такое своими глазами. Мужа его соседки повесили на фонарном столбе возле их дома. И она клочьями выдирала свои волосы и протягивала моему деду. Потом надорвала подол платья. Дед тогда был младше, чем мы сейчас. Стоит и держит в руке клочья чужих волос. Что ему было с ними делать?

Товия сообщил мне об этом так же непринужденно, как прежде рассказывал о древних мистиках и их зацикленности на лицах, но взгляд его был суров, и у меня возникло смутное чувство, будто он меня осуждает. Я не нашлась, что ему сказать, и оставила его мрачный вопрос без ответа.

В общем, Товию в колледже объявили чудиком, ненормальным, и я стыдливо разделила общее мнение. Он ни с кем не общался и, куда бы его ни звали, сидел у себя; после второго-третьего раза, когда кто-то из нашего коридора спросил Товию, не пойдет ли он сегодня вечером развлекаться, и получил отлуп, приглашать его перестали. Поначалу я полагала, Товия никуда не ходит, потому что не пьет, и каким-то образом связала это с его религиозным воспитанием. Но в этом я дважды ошиблась: пить разрешается даже ультраортодоксам (некоторые мудрецы даже это поощряют), и у Товии, умеренного ортодокса, в комнате на каминной полке стояла бутылка «Гленливета».

Из-за несовпадения ритмов (я жаворонок, он сова) виделись мы нечасто. Порой по утрам болтали за чашкой кофе, от случая к случаю вместе ходили в столовую. Мы приятельствовали, но не дружили. Ник, мой брат, предупреждал меня, что в первые недели студенческой жизни, когда университетская социальная иерархия еще не сложилась, нужно тщательно выбирать тех, с кем проводишь время. Я ужасно боялась, что не впишусь. И меньше всего мне хотелось связаться с каким-нибудь эксцентричным прилипалой, из-за которого мне будет трудно поладить с остальными.

Пожалуй, я зря беспокоилась. Те первые недели семестра были чистейшим счастьем. Помню, как сидела у себя в комнате на подоконнике, курила и болтала ногами, как с друзьями смеялась до ночи. Помню, с каким восторгом открывала для себя статьи и идеи, которые, пожалуй, навсегда изменили мое сознание. Помню торопливые карандашные пометки на полях, порою в сопровождении восклицательных знаков. Казалось, все изобилует возможностями: выпивка на бегу, клубы, музыка, утра, окутанные похмельем. Это было великое приключение. События и люди были важны по-настоящему. За считаные недели я обзавелась друзьями куда интереснее всех, кого знала дома, активными, честолюбивыми, имевшими свое мнение о жизни. И если в их обществе я говорила меньше, чем мне бы того хотелось, то лишь потому, что я привыкала к новым нормам общения. А вскоре у меня приключились и первые любовные перипетии. Мы были абсолютно разные, и за пару недель наши отношения целиком себя исчерпали. Потом я еще дня два-три изображала брошенную возлюбленную, и где-то, в какой-то потрепанной папке, у меня до сих пор хранятся скверные стихотворения, которые меня тогда угораздило сочинить.

Товии в этой моей новой жизни места не было. Никогда не забуду его лицо в тот единственный раз, когда он вечером пошел с нами в клуб. Он стоял на краю танцпола, с вином в пластиковом стаканчике, страдая в пальто и шарфе, которые не пожелал сдать в гардероб; Товия подозвал меня и спросил с неподдельным изумлением:

– Неужели это правда весело?

Однажды в середине семестра мы вчетвером курили на лавочках, смотревших на передний двор. Я тогда только начала курить. Летом перед моим отъездом в университет Ник предупредил меня, что мне придется налаживать отношения с людьми, и курение в этом смысле более чем годится. «Ты у нас не сказать чтобы яркая личность». Я обиделась на него за эти слова – Ника-то всегда охотно принимали в компанию, – но в его мудрости не усомнилась. И вот мы сидели на лавочке с Дженом, Кэрри и Руби. Болтали о семинарах, обменивались впечатлениями об особенностях наших лекторов. Такие, как Джен, популярные и спортивные, в школе меня не замечали в упор, но здесь, в университете мы с ним были на равных. Он специализировался и по истории, и по литературе, так что, в отличие от меня, имел возможность непосредственно наблюдать поведение Товии на семинарах. («Ну он полный псих».) Все знали, что в первую неделю Джен и Кэрри мутили, но, видимо, «не всерьез», да и Кэрри, как я узнала потом, нравились главным образом женщины. Кэрри изучала французский и русский; однажды ее наверняка выберут в парламент.

Вот что за люди приняли меня как свою, и это превосходило все мои ожидания.

С одной оговоркой: Руби я толком не понимала. Лицо у нее было настолько симметричное, что даже не верилось. И каждому новому знакомому она непременно делала комплимент. (Мне достался «красивые ногти».) За это ее считали очаровательной.

Руби прервала кратковременное молчание вопросом, читали ли мы последнюю статью Ханны Розенталь в «Спектейторе». О религиозных обязанностях, традиционных гендерных ролях и, видимо, феминизме. Мы с Дженом статью не видели, а вот Кэрри – да. Она, как и Руби, сочла ее спорной и неприятной.

– Представляете, каково это – расти у такой женщины? – спросил Джен. – Она же просто фашистка.

Тогда я понятия не имела, из-за чего мать Товии вдруг именуют фашисткой. Мне казалось, она, по сути, исповедует социальный консерватизм, выступает за религию и нуклеарную семью, и едва ли не все, что она пишет, укладывается в утверждение «нужно верить в Бога и быть добрее друг к другу». Не любить такую легко, ненавидеть – не так-то просто. В современной повестке я толком не разбиралась и колонки Ханны об Израиле не читала.

– Вот-вот, – подхватила Кэрри, – не говоря уже об этой истории с его сестрой.

Все закивали, я одна не знала, в чем дело.

– А что за история с его сестрой?

– Она пропала, – пояснил Джен. – Еще в детстве. Ты разве не помнишь? Нам тогда было, наверное, лет девять.

Я порылась в памяти, но ничего не нашла. Как и следовало ожидать. Родители надо мной тряслись и, уж конечно, оградили бы меня от подобных известий, я и о Джейми Балджере-то[8] услышала лишь через много лет.

– Это, наверное, был кошмар, – заметила Руби, – сколько ей было? Лет двенадцать-тринадцать?

Точный год не вспомнил никто.

–А помните, как Ханна Розенталь по телевизору заявила, что Небесный Папуля непременно найдет бедняжку?– спросил Джен.– «Посмотрите на Моисея, посмотрите на Иосифа. Бог не бросает детей, попавших в беду». И это не какая-то городская сумасшедшая, а твоя мать!

Дети все время теряются, заметила Кэрри, интересно, на какие рычаги надавила Ханна, чтобы добиться такой огласки.

– А что случилось? – полюбопытствовала я. – Ее в итоге нашли?

– Нашли, конечно, – ответил Джен. – В канаве.

– Некрасиво так говорить, – сказала Кэрри. – Тем более что это неправда. Она через несколько дней сама вернулась домой. Я в этом уверена.

Джен затушил окурок о подлокотник деревянной лавки.

–Ты ее с кем-то путаешь. Не хочу нагнетать, но ее точно убили. Вроде потом даже арестовали какого-то мутного типа, ее знакомого. Эта парочка собирала всякую срань – карты таро, куклы вуду, гексаграммы.

Но Кэрри уперлась. Она прекрасно знает, о ком говорит, Элси Розенталь, ошибается здесь Джен. И не было никакого «мутного типа», это он выдумывает.

Руби выдвинула третью версию: согласно ей, девушку так и не нашли и расследование не закончили.

– Как называют такие дела? Висяки?

– Я не понимаю одного, – сказала Кэрри, – почему он всем тычет в нос, что он еврей. В моей школе было много евреев, но они это не выпячивали.

Я училась в женской школе Святого Павла. И получала стипендию, пояснила Кэрри.

Я хотела было вернуть разговор к сестре Товии, но Джен произнес:

–В Святом Павле? Так они, наверное, все светские. Как большинство евреев: они слишком умны, чтобы верить в такую чушь.– Джен посмотрел на меня, и я подумала, что он, должно быть, о чем-то догадался. Своей внешности я стеснялась – мне казалось, я отдаленно похожа на уроженку Восточной Европы – и унаследовала от бабки по матери больше, чем мне того хотелось бы. – Но наши друзья Розентали, – продолжал Джен, – записные фанатики.

Джен был первым настоящим марксистом, с которым мне довелось познакомиться, и запросто цитировал не только «Манифест коммунистической партии», но и более поздних истолкователей – Грамши, Хобсбаума, Стюарта Холла. Над столом у Джена висел плакат с Троцким, и когда я спросила: «Это не тот ли чувак, которого тюкнули ледорубом?», Джен ответил на полном серьезе: «Он до этого много чего успел». Джен то и дело ругал поздний капитализм и церковь, двух своих злейших врагов. Он в равной степени презирал ислам и ортодоксальный иудаизм, не страшась обвинений в нетерпимости. Джен считал все институциональные религии дерьмом, кто бы их ни исповедовал.

–Вообще-то надо спросить у Кейт, что она думает, – сказала Кэрри. – Вы же с ним вроде друзья? Живете в одном коридоре, нет? А может, и больше, чем просто друзья…

С Дженом мы много общались, а вот Кэрри и Руби я толком не знала и потому удивилась, что Кэрри знает, где я живу. Я далеко не сразу осознала, как тесен мой новый дом.

– Мы не друзья, – возразила я, – он всего-навсего мой сосед.

–Но ты наверняка что-то о нем знаешь, – не унималась Руби.

Все ждали, что я отвечу. А что я могла сказать? Что кофе Товия пьет без сахара и молока, а меня это почему-то бесит? Что у него не бывает гостей?

– Главное в нем то, – проговорила я, представив, как Товия в свете стробоскопа дрожит от громких басов, – что он ненавидит веселье. Он типа Скруджа, ему будто нравится быть злым.

К моему облегчению, Джен отрывисто расхохотался, а следом за ним и девушки. А я продолжала, меня упрашивать не пришлось:

– Когда мы с ним познакомились, он даже не знал, как пожать мне руку.

Я изобразила, как это было, повеселила компанию.

Кэрри, видимо, уязвило, что слушают не ее, и она вернула разговор к более серьезной теме – характеру Товии.

– Он, кстати, совсем не умеет держать себя в руках. Вы слышали, что он поссорился с доктором Бруксом и убежал с его семинара?

Я об этом не слышала и с нетерпением ждала подробностей. Но тут из аркады, ведущей к библиотеке, вышел сам Товия. Он двигался неуклюже, как всегда, в нашу сторону даже не посмотрел. Едва он скрылся в привратницкой, как все снова скрючились от смеха. Кроме меня. В таких ситуациях я всегда была Товией.

– Блин! – воскликнула Кэрри. – Как думаете, он нас слышал?

– И что с того? Мы ничего такого не говорили. Я всего лишь назвал его маму фашисткой. Так она, кхм, фашистка и есть, уж простите.

Остальные смеялись, я извинилась и ушла. Если я не друг Товии, то кто тогда ему друг? Я впервые подумала, что ему, наверное, одиноко. Он хоть и задавался, но всегда спрашивал, как у меня двигается учеба, а за его вспыльчивостью и странными манерами пряталась доброта. Как-то раз я пожаловалась на головную боль, и Товия через полчаса принес мне ибупрофен. Я удивилась, чего он так долго, и спросила: «У тебя с собой не было, что ли?» Нет, ответил Товия, я сбегал в город.

В тот вечер, когда мы столкнулись по дороге домой, он не обмолвился ни словом о случившемся во дворе. Я спросила, как прошел его день, Товия пожал плечами и с привычной церемонностью пожелал мне спокойной ночи. Значит, он, слава богу, ничего и не слышал. Время от времени мы с ним по-прежнему болтали о том о сем, но меня чем дальше, тем больше увлекала учеба, новые друзья и тусовки до ночи.

Товия же проводил время в одиночестве, в своей комнате, и вел себя настолько тихо, что трудно было понять, там он или ушел. Мне по-прежнему было стыдно за то, что я сказала Джену и остальным, но не стану притворяться, будто переживала за Товию. Не особенно одаренный в смысле навыков общения, он, несомненно, вскоре найдет таких же, как сам, среди университетских изгоев. Мне он был не очень-то интересен. Мои первые впечатления о Товии уже определились. Изнеженный религиозный мальчик, застенчивый, эрудированный, если его задеть, будет обороняться, а в остальном незаметный. Мальчик, который добился таких результатов благодаря тому, что прилежно учился в школе и никому особенно не досаждал. Не сын, а мечта любой еврейской мамы.

Глава четвертая

Так обстояли дела до одного вечера в конце ноября; семестр завершался, и я отправилась послушать рассказ Эли Шульца об осмыслении Холокоста с точки зрения философии и искусства. Место выступления было мне незнакомо: судя по адресу, оно располагалось на одной из извилистых улочек, ответвляющихся от главной. Через несколько дней надо было сдавать итоговую работу, и по-хорошему мне следовало бы сидеть в библиотеке. Однако я все же пошла на мероприятие и теперь в сумерках всматривалась в номера зданий. Ни одно из них не походило на лекторий.

Шульцем я восхищалась с тех самых пор, как летом перед выпускными экзаменами прочитала «Свет черный, свет белый». В сущности, я и в университете оказалась отчасти благодаря Шульцу: в заявлении с просьбой о зачислении я писала о его критических статьях, и на собеседовании меня расспрашивали о его взглядах. Шульцу было уже за восемьдесят, кто знает, сколько ему осталось. Я услышала, что он – редкий случай – выступит перед обществом «Бен-Шолем», и решила пойти непременно. Чистое везение, если вдуматься, ведь это общество свои мероприятия не рекламировало и о выступлении Шульца я узнала исключительно потому, что накануне в «Гринзе» это событие обсуждали два незнакомца, сидевшие за соседним столиком.

Я никогда не слышала ни об Эмануэле Бен-Шолеме, ни о его обществе и понятия не имела, что он своего рода современный пророк и основоположник небольшой ветви хасидизма, а тот, насколько я понимала, нечто вроде таинственной секты. Я ничего не знала ни об истории этого движения, ни о том, что возникло оно в штетлах Восточной Европы как абсолютно неортодоксальная разновидность религиозной традиции, основанная не на спокойной молитве, а на радости и экстазе. Пусть вас не смущают строгие наряды и старомодные бороды: хасиды отнюдь не святоши. Во время богослужений они и поют, и пляшут. А когда молитвы окончены и книги закрыты, обязанности ума уступают место обязанностям духа. Хасиды, пошатываясь, тянут религиозные напевы. Пить не обязательно, но, безусловно, так легче.

Наконец я заметила нужное здание и с опаской направилась к нему. У входа не толпились студенты, никто не докуривал сигареты, не пристегивал велосипеды к перилам (обычно перед публичными мероприятиями наблюдаешь именно такую картину). У дверей, преграждая мне путь, стоял мужчина с вьющимися пейсами, в хомбурге и черной одежде. Едва я приблизилась, как мужчина что-то сказал, язык напоминал немецкий.

– Прошу прощения? – проговорила я.

Мужчина уставился на меня сквозь круглые очки и спросил, еврейка ли я.

–В каком-то смысле. Я пришла на лекцию профессора Шульца. Это же здесь, верно?

Мужчина задумчиво повел носом.

– Лекция вам нужна? Это можно.

Я шагнула вперед, и он вскинул правую ладонь.

–Но что значит «в каком-то смысле»? Это как хомяк, воспитанный песчанками, в каком-то смысле морская свинка?

– Хомяк, воспитанный… кем?

– Евреи есть евреи, – пояснил мужчина.

Вечер был знобкий, по рукам моим бежали мурашки.

– Я не знала, что это закрытое мероприятие, – ответила я.

Я развернулась, гадая, чем занять время, раз планы мои сорвались. Но мужчина окликнул меня.

– Кто говорит, что закрытое?

Уязвленный тем, что я решила уйти, он отступил от двери и жестом пригласил меня внутрь.

– Наверх, наверх. Они, скорее всего, еще едят, но вы никому не помешаете.

И не успела я войти, как он еще раз пробормотал «в каком-то смысле» и покачал головой.

Увиденное наверху мои нервы не успокоило. Просторную комнату освещали только свечи, над ними вился дымок. Сидевшие за составленными подковой столами накладывали себе из больших мисок раскисшие салаты и маслянистые макароны. Кое-кто из собравшихся помоложе был в джинсах и цветных свитерах, большинство же было одето, как тот мужчина у входа, и все мужчины без исключения были в головных уборах. К этому моменту мне уже стало более чем понятно, что здесь отнюдь не лекторий. Во что я ввязалась?

* * *В детстве я знать не знала, что я еврейка. Отец мой родился во Франции, во время войны, мать его была француженка, отец англичанин. По крайней мере, так ему сообщили. По-французски в доме, где рос мой отец, не говорили, о городе, где он родился, почти не упоминали. Если отца это и удивляло, он, скорее всего, объяснял это тем, что его мать искренне любила Англию, страну, которая дала ей пристанище после бегства из континентальной Европы; вполне естественно, что его мать хотела, чтобы ее сын был plus anglais que les anglais[9].

И лишь после смерти моей бабки отец узнал из ее бумаг, что на самом деле и по отцовской, и по материнской линии она родом из Литвы. Англичанин, которого мой отец называл папой и который дал ему свою фамилию (его тогда уже давно не было в живых), был вторым мужем моей бабки. Что стало с родным отцом моего отца и со всей его многочисленной родней, доподлинно неизвестно, хотя догадаться нетрудно. Наверняка я знаю лишь, что все они были евреи: этот факт моя бабка всю жизнь скрывала от своего сына. И ее девичья фамилия, как выяснил мой отец, была не Дюпон, а Кон. В вещах ее обнаружился дрейдл, молитвенник на иврите и набор филактерий, предположительно принадлежавших ее первому мужу.

У родителей моих на двоих не набралось бы и капли веры, и то, что они узнали настоящую национальность моего отца, этого не изменило. Однако мой брат – ему тогда было пятнадцать – после этого открытия настолько заинтересовался религией, что настоял, чтобы ему устроили запоздалую бар-мицву в стилистике «Парка юрского периода». (У него никогда не было недостатка в кумирах-евреях помимо Стивена Спилберга, Леонарда Нимоя и Стэна Ли, так что брат очень обрадовался, узнав, кем были его предки.) Мы украсили зал папоротниками в кадках и уселись за столы с табличками «ТрицераТополь» и «Меноразавр рекс». Любое сходство с ортодоксальной церемонией было то ли поверхностным, то ли кощунственным.

* * *С тех пор я ни разу не переступала порог синагоги и сейчас понятия не имела, как себя вести. К счастью, какая-то круглая, по-матерински заботливая женщина заметила, что я топчусь в нерешительности, и усадила меня рядом с собой.

– Рабби Майкл замечательный человек, – сказала она. – А после ужина будут и другие прекрасные выступления.

Я спросила, здесь ли Шульц. Она указала в дальний конец помещения, где, опустив глаза, сидел какой-то старик. Не его ли лицо я видела на клапанах суперобложек? Вид у старика был измученный. По лбу его и щекам змеились такие борозды, что, если вставить в них игральную карту, она не выпадет. Еды перед ним не было, и к беседам с сидевшими слева и справа он не выказывал интереса.

Чуть погодя, после вступительного слова раввина (тот говорил учтиво, однако с запинкой), Шульц поднялся с места и прошаркал в переднюю часть комнаты. Его вел под локоть мужчина с лицом цвета лопнувшего граната. Но когда Шульц открыл рот, помощь ему уже не потребовалась.

–Я хотел бы начать со старинного предания. Перенеситесь мысленно в середину восемнадцатого века, в пору, которую мы называем «эпохой Просвещения». По всей Европе наблюдается невероятный прорыв в естественных науках, философии, политологии. Кардинально меняется и мышление, и общественный порядок. А где-то в Королевстве Польском еще пребывает среди живых Исраэль Бааль-Шем-Тов, рассказывает истории у очага и день ото дня обретает новых последователей. В ту пору некоторые, перекрикивая грохот прогресса, еще рассуждали о чудесах и волшебстве.

И вот однажды вечером по проселку ехали два мудреца. Звали их ребе Элимелех и реб Зуся. Был пятничный вечер, почти как сегодня, дул ветерок, стояла лютая стужа, темнело, и двое мужчин понимали, что им надо где-нибудь остановиться, чтобы отдохнуть и встретить шабат. Вскоре они набрели на небольшой постоялый двор и договорились с хозяином, что заночуют на первом этаже возле камелька. Заплатить за комнату им было нечем, но им все равно разрешили остаться. Древний обычай велит предоставлять кров ангелам, переодетым путниками. Два мудреца легли спать, деревню окутала тишина. Но среди ночи оба проснулись в одно и то же мгновение. Ребе Элимелех признался, что его ни с того ни с сего обуял несказанный ужас. Реб Зуся почувствовал то же самое. «Не уйти ли нам?» – предложил Элимелех. – «Да, причем сию же секунду», – ответил реб Зуся. И хотя ночь была беззвездная, студеная и опасная, мудрецы отправились дальше, и только бледная луна освещала им путь. О том, что было после, можно только догадываться. Но я скажу вам, где они остановились. В небольшом южнопольском городке под названием Освенцим. Или Аушвиц, каким через полтораста лет узнал его весь мир.

Кое-кто из присутствующих закивал: мол, слышали мы такое. Много лет спустя мой друг Джим Барански расскажет мне свою версию этой истории, в ней все было наоборот. Барански был гобоистом и выступал по всей Европе. И однажды в Вене он с товарищами-музыкантами отправился в старую пивную отметить премьеру. Дело было в конце семидесятых. За смехом и оживленными разговорами Барански вдруг ощутил сильнейшую боль: грудь его словно зажало в тиски. Воздуха не хватало, и он испугался, что завтра не сможет играть. Он вышел на улицу, сообщил о случившемся подруге, не из числа музыкантов, а местной, с которой познакомился в первый приезд в Австрию. И эта женщина рассказала ему, что некогда в этой пивной любили бывать нацисты. Ходили слухи, что некий садист однажды привел еврея, велел ему лечь на пол и поставил ему на грудь табурет. После чего предложил своим товарищам одному за другим подниматься на табурет, пока еврея не раздавили насмерть.