Полная версия:

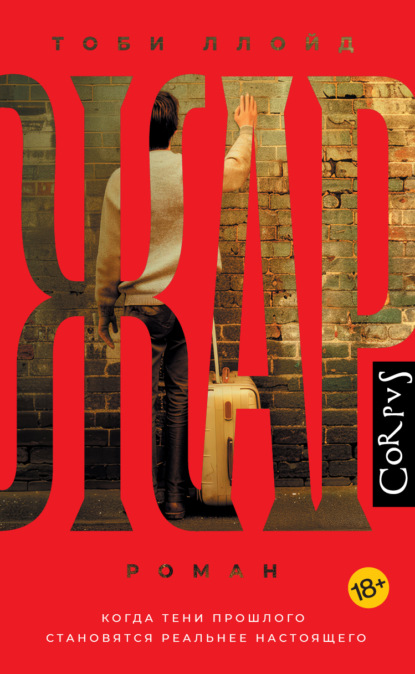

Жар

Тоби Ллойд

Жар

© Toby Lloyd, 2024

© Ю. Полещук, перевод на русский язык, 2025

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025

© ООО «Издательство Аст», 2025 Издательство CORPUS ®

* * *Посвящается Зои

Часть первая

Геинном и после

Когда Бааль-Шем-Тов был при смерти, к нему пришел ученик с книгою и сказал: «Здесь я записал ваши слова. Это Тора Рабби Исраэля[1]».

Его наставник прочел записанное и ответил: «Все эти слова – не моя Тора».

Хасидская легендаГлава первая

Сказано:

Перед смертью Йосефа всех трех детей Розенталь призвали по очереди в мансарду, где Йосеф провел заключительные десять лет своей жизни, в комнате с прилегающей к ней ванной и кухней; все покрывала пыль, последняя домработница уволилась несколько недель назад, и искать ей замену не было необходимости. Товия, младший, шел третьим. Ему не сообщили, что это его последний разговор с дедом, однако наверх пустили только умытым и в чистой рубашке. Мать, держа Товию за плечо, водила щеткой по его спутанным волосам.

– Больно, – сказал Товия.

– Жизнь – боль, – ответила мать и поправила ему воротник.

Старик лежал под грудой одеял, откинувшись на подушки, поза его воплощала не отдых, но изнеможение. Веки зейде[2] были плотно сомкнуты, и Товия решил, что он спит. Но зейде окликнул его по имени, точно напомнил себе, как зовут этого мальчика.

– Я здесь, – сказал Товия.

Старик поморгал и открыл глаза. Осведомился, хорошо ли учится внук. Еще бы! За последнюю домашку по математике Товия получил девятнадцать из двадцати, а другие не больше пятнадцати. О том, что после урока Джек Томас сделал ему крапивку – поздравил с успехом, – Товия умолчал.

Зейде закашлялся, но вскоре лицо его обрело привычное хмурое выражение.

—Гут[3].

Деда он боялся все детство. Самое раннее воспоминание Товии – они с Элси упоенно швыряют об пол стеклянные шарики, из мансарды с топотом спускается дед и кричит на них: «Пять минут посидите спокойно! Неужели так трудно?» Старик размахивал тростью, и Товия испугался, что ее рукоятка в виде орла вот-вот его клюнет.

Но болезнь изменила деда. Руки его тряслись, слова застревали в горле. Вглядевшись, Товия заметил красные пятна под выцветшими глазами зейде, почти бесцветными, как белки сырого яйца. Куда девалась прямая осанка, резкость, пронзительный взгляд, под которым сникала даже мать Товии?

Теперь зейде дышал прерывисто, хрипло. Вдруг он совсем перестанет дышать, подумал Товия, и я увижу тот миг, когда дед переступит черту? А если старик умрет у меня на глазах? Что тогда? Сэм Моррис, по выходным вдалбливавший мальчишкам вроде Товии начатки иврита – занятие, вызывавшее у Морриса огромное раздражение, но приносившее и каплю садистического удовольствия, – на вопрос о загробной жизни ответил уклончиво. «Нам это знать не положено», – сказал он и переменил тему.

Дыхание зейде выровнялось. Он попытался сесть, поманил к себе внука. Так вот для чего он здесь. Дед на прощанье дарует ему великое откровение, нечто такое, что Товия пронесет через всю жизнь.

– Не заставляй меня кричать, – пригрозил зейде, и Товия приблизился к его постели.

Старик упрямо поднялся, привалился к передней спинке кровати и замер. Казалось, усилие пошло ему на пользу. Голос его звенел настойчивее, яснее.

– Второй сын особенный. Авель был вторым сыном. Исаак был вторым сыном, Иаков был вторым сыном. Я сам был вторым сыном, и ты тоже второй сын. Не Гидеон, ты.

Товия решил, что ответа не требуется, и молчал. Слышал он эту проповедь. Зейде продолжал:

– Скажи мне. Ты веришь в Бога?

Вопрос огорошил ударом из темноты.

– Разумеется. – Товия вдавил пальцы ног в ковер.

– Ничего не разумеется.

Зейде снова закашлялся, повисло молчание.

– Смотри. – Дед до боли медленно – как все, что делал теперь – засучил рукав ночной сорочки. Товия был бы рад, если бы зейде остановился, не показывал ему дряхлую руку.

– Знаешь, что это? – спросил зейде, придерживая рукав над локтем.

Товия, онемев, таращился на белое предплечье. Гусиная кожа, эти страшные черные метки.

– Знаешь, что это значит?

Товия кивнул.

– Не знаешь. Это значит, есть люди, которые считают себя вправе решать, кто человек, кто не человек. – Дед примолк, почесал дряблый локоть и продолжал: – В жизни без Бога нет смысла. Какой там смысл? Не тряси головой. Что для тебя важно?

Ответить Товии было нечего.

– Думаешь, Бога волнует, что ты не веришь в Него? Бог смеется.

Товия по-прежнему не произнес ни слова. А вскоре в этом отпала нужда: зейде исчерпал остававшиеся у него жалкие крохи сил и откинулся на подушки. Глаза его закрылись. Дед снова заговорил, спросил внука, давно ли тот видел Ариэля. Товия не впервой слышал такие речи – нить обрывается, вопросы из ниоткуда. Но никакого Ариэля он не знал.

Дед не унимался:

– Элси с ним иногда играет. Он еще маленький. Будь помягче.

– С кем?

– С Ариэлем! Послушай. У него краска на лице. Вот тут.

Зейде постучал себя по правой брови, и Товию кольнуло воспоминание. Очень смутное, тень на краю сознания. Однажды давней ночью его разбудили голоса из комнаты Элси. Он подкрался на цыпочках, гадая, с кем Элси болтает. Из-за приоткрытой двери сочился свет. Товия заглянул в щелку и увидел лицо Элси в свете настольной лампы. В изножье кровати, сложив на коленях руки, сидел мальчик не старше Товии. Мальчик был незнакомый. Над глазом у него чернело пятно – наподобие тех, что бывают у коров, подумал Товия. Мальчик заговорил, но язык был не английский.

Товия сам не знал, воспоминание это или сон. Слишком расплывчатое. Зейде меж тем поежился.

– Куда я иду? – спросил он.

Товия не понял.

– Меня будут держать взаперти или отпустят на волю?

Мальчик потупился. Ответа не требовалось, дед опять бредит, разговаривает сам с собой.

– Послушай! – произнес зейде, снова заметив внука. – Присматривай за Элси. И за Гидеоном. Второй сын защищает других, да? Он несет факел. А теперь помоги мне переложить подушки. Они царапаются. Дрянные куриные перья!

Когда это было исполнено, дед попросил Товию наполнить стакан на тумбочке у кровати. Мальчик медлил. Может, что-то еще? Но скрюченный дедов палец и суровый взгляд прогнали его прочь.

Товия направился было на кухню, но на лестничной клетке его караулили брат и сестра. Они отвели его в комнату Элси, Гидеон закрыл дверь.

– Ну?

Товия колебался. Из всей семьи Элси была ближайшим его союзником; примерная дочь, она всегда оправдывала перед родителями его мелкие прегрешения: съел шоколад и запил молоком незадолго до воскресного жаркого, бессонной шабатней ночью включил свет в туалете, чтобы видеть, куда писает. Но в присутствии Гидеона ему делалось неуютно. Брату уже исполнилось шестнадцать, голос его по-мужски огрубел, и Гидеон специально не закрывал дверь в ванную, когда перед зеркалом густо намазывал щеки кремом для бритья. Изменилось не только его тело. Интересы его тоже стали другими, он уже не участвовал в играх и выдумках, заполнявших свободное время Элси и Товии.

– Да ладно, чего ты, Тувс, – снова заговорил Гидеон, – мне он сказал, что я вылитый его брат Мендл, кажется, тот был героем войны, и еще он сказал, что я перееду в Израиль. Элси вообще заявил, что она пророчица.

Элси цокнула языком.

– Он сказал, что я слышу глас Божий.

– Это одно и то же. А у тебя что?

Товия перевел взгляд с лица брата, налитого, словно поднявшееся тесто, на сестру. Ему хотелось поговорить с Элси наедине.

– Он сказал мне, что второй сын особенный. Как Исаак.

Гидеон помолчал, ожидая продолжения, и наконец уточнил:

–И всё? Только урок из Торы? Я понимаю, ты у него не любимчик, но это какая-то хрень.

Элси, судя по ее виду, о чем-то раздумывала.

– Зейде что, считать разучился? Я вторая в семье.

Гидеон покачал головой.

– Ты девчонка. Девчонки – не сыновья.

– Не придирайся.

Товия понимал: упомяни он о том, что зейде поручил ему защищать остальных, его поднимут на смех. Ну почему дед не предсказал ему дивное будущее, что-то такое, чем можно похвастаться перед братом? Это несправедливо, как и многое другое.

– Еще он показал мне татуировку! – выпалил Товия.

– Да ладно, – усомнился Гидеон.

– Честное слово!

Гидеон рассмеялся.

– Разумеется, он показал тебе свою руку. Он ее вечно всем тычет. – Гидеон засучил рукав, уставился на свое предплечье и с деланым ужасом ахнул.

Элси шлепнула его по колену.

–Ну он-то раньше не видел.

– Ладно, ладно, согласен. – Гидеон опустил рукав. – Такая херня действительно пробирает. Особенно в твоем возрасте. А с чего он вдруг тебе ее показал?

– Зейде хотел, чтобы я увидел ее, – ответил Товия.

– Точно не попугать?

– Точно.

–Я впервые увидел ее на каникулах. То ли в Борнмуте, то ли в Кромере, то ли еще где, в каком-то засранном городишке на побережье, куда нас таскали в детстве. Тебя тогда еще не было, Тувс. Мы раздевались на пляже, и я сказал: «Ух ты, зейде, у тебя татуировка! Круто!»

– Я так полагаю, он тебе врезал, – сказала Элси.

– Еще бы. «Ну-ну, – сказал он. – Енто вовсе не круто». И как влепит мне подзатыльник, я аж упал. А Ханна мне объяснила, что он эту татуировку не хотел, ему сделали ее злые люди. Я долгие годы думал, что старик наш был типа гангстером.

Убедившись, что больше из брата ничего не вытянешь, Гидеон пошел готовить ужин – пояснил, что у Эрика с Ханной наверняка не будет настроения этим заниматься. Привычка называть родителей по имени у Гидеона тоже появилась недавно. Элси этого не любила. Считала претенциозным – этого слова Товия не знал.

Брат с сестрой наконец-то остались вдвоем, Элси уставилась на Товию, лицо ее смягчилось.

– Зейде сказал тебе, что хочет, чтобы его кремировали?

Этого слова Товия тоже не знал. Но, будучи сообразительным, мигом догадался. Черные двери скрывают внушающий ужас свет, сияние, рыжее пламя. Пахнет гарью, как после барбекю.

Несколько дней назад Товии не спалось, он вышел из комнаты и уселся на верхней площадке. Вцепившись в перила лестницы, он слушал загадочный диалог родителей в гостиной. Спор. Мать утверждала, что зейде хочет, чтобы его сожгли. В последние месяцы она каждый день поднималась к нему в мансарду, сидела и слушала старика. Что само по себе странно, поскольку со свекром у матери отношения были сдержанные, даже холодные. Но с тех пор, как она забрала себе в голову написать книгу о его жизни, они сделались неразлучны. Эрику это не нравилось.

Не нравилась ему и кремация.

– Невозможно, – отрезал Эрик.

Товия понимал почему; он спустился на несколько ступенек, чтобы лучше слышать. Традиция требует, чтобы мертвых предавали земле. Все прочее – святотатство.

– Да, – очень серьезно ответил Товия Элси, – он не хочет, чтобы его зарывали в землю.

Элси улыбнулась.

– Да кто ж захочет?

Товия вышел из сестриной комнаты, по-прежнему сжимая в руке пустой стакан. Просьба налить воды оказалась последним, что Товия слышал от деда. Когда мальчик вернулся в мансарду, тот спал, раскрыв рот и оскалив зубы, по его подбородку стекала слюна. Зейде тревожно храпел, будто пытался избавиться от чего-то застрявшего в горле. Товия тихонько вышел из комнаты.

Назавтра ничего не произошло – никто не умер. Элси была необычайно молчалива и весь день не покидала своей комнаты. За ужином отодвинула макароны и попросила разрешения выйти из-за стола, хотя братья еще не доели. Вновь оставшись в одиночестве, она продолжила работать над длинным стихотворением деду. На следующее утро она прочитала его родным, и Товии оно показалось красивым. Некоторые места ему было трудно понять, но заключительный образ с абсолютной ясностью отпечатался в его памяти: силуэт скрывается в темном тоннеле следом за невысокой и смутной фигурой, тенью мальчика. Элси хотела бы догнать призрак деда, пока он не исчез, но поневоле дала ему уйти. Она и гналась бы за ним, но боялась: вдруг он обернет к ней лицо?

– Мне не нравится, – сказала Ханна.

Она не верила в неискренние похвалы. Она верила – хоть никто ей об этом не говорил, – что дети ценят ее честность. Она верила, что все ценят ее честность.

–А по-моему, замечательно, – сказал Эрик (ни для кого не секрет, что дочь он любил больше, чем сыновей).

– Тоннель как символ смерти? Жуткое клише.

– Ей тринадцать лет! Что для тебя клише, для нее открытие.

– Пап, я уже не ребенок, – ощетинилась Элси.

– Не слушай мать. Это чудесная метафора. Нечто вроде отсылки к античности.

–Но это не метафора,– возразила Элси,– а описание. Метафора – это что-то, чего на самом деле не бывает.

Вечером, когда мать распахнула дверь в комнату Товии и сообщила весть, ему захотелось подняться в мансарду и посмотреть. Однажды он видел мышь, размазанную по бордюру, мордочка в лужице крови, а вот мертвого человека – ни разу. Даже на фотографиях.

– Если хочешь, плачь, не стесняйся, – сказала Ханна.

Сама она не плакала. Поцеловала младшего в макушку и вышла из комнаты. Гидеон в это время гулял с друзьями, официально они играли в мини-футбол, неофициально бог знает чем занимались. После известия о смерти зейде в душе Товии клубилась тревога. Как-то раз Товия с Элси играли в полярников, и Товия оказался заперт в материном шкафу. Сестра, хихикая, вышла из комнаты, а Товия не сумел найти внутри ручку. Перепугавшись, он навалился на дверцу плечом и громко позвал на помощь. Никто не пришел. Товия крикнул еще раз, но никто так и не пришел. Плечо разболелось, голова закружилась. Он шарил среди платьев и пальто, что-то жесткое касалось его лица. Товия перестал плакать, прислушался, но не услышал ни звука и с ужасом осознал: если Элси в шутку куда-то ушла, значит, дома никого нет. Только зейде в коконе своей мансарды. В конце концов Товия нащупал ручку, она оказалась близко. А если бы не нащупал? Сколько он просидел бы в темноте, покрикивая? Тут не предугадаешь. Невозможно измерить мелькающие мгновения. Лишь неделимая тьма, складки и складки обмякшей ткани.

Неудивительно, что дед не желал ложиться в землю: он не хотел навечно застрять в маленьком ящике и кричать в темноте, уткнувшись лицом в холстину.

В свои последние годы Йосеф Розенталь почти ни с кем не общался, но на кладбище его гроб провожала большая толпа. Пришли все друзья Эрика и Ханны, взрослые, населявшие вселенную Товии за пределами школы. Впереди шел Сэм Моррис, кипа чернела, как остров посреди моря его лысины, глаза как у голубя, взгляд выражал недоверие. За ним шагала Ида из кошерной мясной лавки, она порой отпускала шуточки, которых Товия не понимал и оттого заливался румянцем. Следом Брин Коэн и его вторая жена, Клэр; Кёнигсберги и их коренастые дети; Фредди Маркс, узел галстука ослаблен, точно у школьника; Джейн и Джонатан Страсфогели обменивались любезностями с Бенни Михаэльсоном, его отец женился на гойке и обрек сына на унизительный гиюр. (Поговаривали, будто Бенни обрезали уже в зрелом возрасте.) Когда приблизились к свежевырытой яме, Гидеон пнул Товию в лодыжку, чтобы тот взглянул на Рут и Ребекку Соломон, те порой присматривали за братьями и часто служили героинями их полночных бесед. За ними плелась незамужняя Лотта (помянем ее в наших молитвах), все три сестры Шоу, Иегуда с омерзительной бородавкой на лице, толстяк Гарри Нейтан под руку с высоченной – шесть футов[4] – и тощей Верой, Ханна однажды припечатала эту парочку: «Блюдце сбежало с ложкой». Много было и тех, кого Товия не узнавал. Все в черном, серьезные, молчаливые, точно прощаются с уходящей эпохой. Неужели зейде так много значил?

Рабби Гроссман, сжимая в маленьких ручках текст, несколько раз откашлялся. В перерыве меж заклинаниями на иврите вознес по-английски хвалу героизму Йосефа Розенталя как выжившего и очевидца, человека, который не сдавался, несмотря ни на что, и тому доказательство – не иначе как чудо – его взрослый сын и трое прекрасных внуков. По теории вероятности ни один из них не должен был появиться на свет. Однако, невзирая на козни враждебных сил, вот они тут, здоровые, дружные, любящие.

В это мгновение Эрик взял сыновей за плечи, и Товию посетило странное ощущение, будто без их поддержки отец упадет как сноп. Прежде Товия ни разу не видел, чтобы отец плакал. При виде родного лица, искаженного скорбью, Товия испытал чувство вины: он-то думал, горюет только Элси. Чуть погодя Товия тоже заплакал.

Как и любое устное завещание, требования которого ставят слушателей в тупик, последнее желание Йосефа просто-напросто не исполнили. Следуя вековым традициям, Эрик заявил, что отца завернут в талит и похоронят на Истхэмском кладбище близ незабвенной Дженет. Возражала одна лишь Элси. И когда тело опускали в могилу, она отошла в сторонку, цокая языком. Мать протянула ей круглый камушек – положить на могилу, но Элси убрала его в карман. «Так нельзя», – сказала она. На Элси косились, но Ханна решила не устраивать сцен. «Похороны странно влияют на людей», – заметил впоследствии Эрик.

Затем все семейство набилось в мансарду и вместе с почетными гостями, приглашенными для миньяна, сидело шиву. Многие плакали, раскачивались вперед-назад. Зеркала в доме завесили черной тканью, и эти порталы в иллюзорные бездны семь дней простояли закрытыми.

Это случилось летом, последним летом века. Йосеф Розенталь, дитя двадцатых годов, не дожил до нового тысячелетия. Он появился на свет в Варшаве в небогатой еврейской семье, первый его дом давным-давно стерли с лица земли старые как мир распри и современная политика, о которой он не имел ни малейшего представления. Жизнь мотала его по свету, менялись страны, эпохи, воспоминания детства превратились в приятные сказки, вечернюю забаву. В мире оставшемся Йосеф с каждым годом смыслил все меньше и в самом конце, выкашливая свои последние мгновения в той пыльной мансарде, почти разуверился в нем.

Глава вторая

Элси хранила камушек, который дала ей мать в день похорон. Серый, с белыми прожилками, сбоку дырочка – ровная, будто просверлена. Элси вертела камушек в пальцах, когда говорила, а когда волновалась, прижимала его к груди. Родные не помнили, откуда он взялся, и вскоре перестали обращать внимание на эти ее новые привычки.

Как-то раз в парке школьные подруги Элси впервые заметили, что она вертит в руках камушек. Заметили-то все, но прокомментировала только Мередит:

– Зачем тебе этот камень? Это твой новый парень?

Дурацкая улыбка Мередит обнажала розовую десну. Если Мередит случалось заметить какой-то курьез, вот как сейчас, она кривилась и встряхивала вьющимися волосами. В компании Элси любили больше, и Мередит – они обе это знали – не упускала возможности ее осадить. В тот день в парке собралось несколько девочек, они сидели на качелях, болтали ногами.

Элси встала, обернулась лицом к подругам.

– Камнем можно многое сделать, – проговорила она.

– Фу, гадость, – сказала одна из девочек, прочие засмеялись.

–Яне это имела в виду. – Элси подняла камушек на уровень своего лица, согнула руку в локте, будто готовилась замахнуться. Мередит вздрогнула.

– Какой из наших поступков самый жестокий? – спросила Элси. Никто не ответил, и она продолжала: – Когда поймал рыбу, берешь ее за хвост и вышибаешь ей мозг о камень. – Элси на миг напрягла бицепс, а потом медленно-медленно опустила руку. Ее отец ненавидел все кровавые развлечения, и ни на какую рыбалку ее никто никогда не возил.

Больше на эту тему в компании не шутили. В августе Мередит и другие девочки рылись в родительских огородах в поисках камушков и порой таскали с собой какой-нибудь. Но, поскольку толком не понимали зачем, эта мода вскоре прошла.

* * *Той осенью, в первом семестре нового учебного года, учительница английского в классе Элси вызвала Ханну и Эрика в школу. Поведение их дочери, сказала она, внушает ей, мисс Варден, определенные опасения, но по телефону она о них говорить не хочет. Насколько знали Ханна и Эрик, Элси всегда была примерной ученицей.

Миссис Уилсон, круглолицая, на сносях, в просторном цветастом платье, встретила их возле стойки администратора и провела в кабинет мисс Варден. Уилсон заведовала преподаванием английского языка и литературы и поэтому решила присутствовать на их встрече с учительницей. «Исключительно для поддержки».

Миссис Уилсон открыла дверь, и Ханна первой вошла в кабинет. Кто бы мог подумать, что эта властная дама, в деловом костюме и туфлях на высоких каблуках, побаивается предстоящего разговора – почему, сама не знает. На школьной парковке ее едва не стошнило. Ханна расположилась напротив Варден – та помоложе Уилсон и одета получше – и дожидалась, пока усядется муж.

Вдоль стены кабинета тянулся ряд синих и зеленых шкафчиков, точь-в-точь как в раздевалках общественных бассейнов. В этих высоких металлических ящиках, несомненно, лежали учебники и дневники, скомканные любовные письма, может, и сигареты. Когда Ханна училась в школе, шкафчики были серые, лепить наклейки снаружи на дверцы запрещалось. И все равно ей нравились шкафчики. Ведь у нее был ключ, как у взрослой, и можно было запереть им дверцу, чтобы никто не добрался до ее вещей: ни с чем не сравнимое чувство. Парты и стулья в кабинете были деревянные, с темным лаком, на стенах висели всевозможные плакаты, демонстрирующие таланты и творческие способности учениц четвертого «Б». Но где сочинения Элси? Ни на одном из стендов ее имя не значилось. Неужели ее работы сочли недостойными? Разумеется, это ошибка: у Ханны гениальная дочь, мать лично пестует ее зрелый не по годам талант. А здесь, сами видите, какая дрянь развешена.

Миссис Уилсон спросила, не хочет ли кто чаю или, может, печенья. Желающих не нашлось.

– Бывает такое, что вы помогаете Элси с домашней работой? – спросила мисс Варден. – Если ей задают сочинение по литературе или истории, она показывает его вам? – Из-за толстых широких стекол ее очков казалось, будто глаза не умещаются на лице – зрелище шутовское и немного зловещее.

– Наши дети очень самостоятельные, – сказала Ханна. – Надеюсь, вы не считаете, что они сдают вам чужие работы.

– Вовсе нет.

Эрик поерзал на стуле.

– Когда Элси делает домашние задания, она обычно запирается у себя комнате. Раньше дед иногда проверял у нее уроки, особенно в младших классах. Но в основном математику, он хорошо считал.

– Он, кажется, недавно умер? Элси, наверное, тяжело.

Мисс Варден кивала, когда говорила и даже когда уже замолчала. Заведующая сочувственно нахмурилась.

– Мы понемногу привыкаем, – ответил Эрик, едва голова учительницы замерла.

–Боюсь, не все так просто,– сказала мисс Варден.– Как вы знаете, я веду у девочек английский язык и литературу, и в последнее время, уже довольно давно, Элси пишет такое… как по-вашему, Мэгги?

– Тревожное, – вставила миссис Уилсон.

– Да. Тревожное.

Ханна уточнила, что именно.

– Грубо говоря, у Элси буйное воображение. К примеру, на этой неделе она написала сочинение о молодой женщине, чей отец, вернувшись с войны, приковал ее к ограде, связал ей руки за спиной и поджег ее, а все их соседи наблюдали за этим из своих палисадников.

Миссис Уилсон вытаращила глаза. Эрик нарушил недолгое молчание:

– А какое было задание?

– Написать о воссоединении семьи, – пояснила мисс Варден.

И это не единственный пример. В другой истории фигурировала девушка по имени Дина, ее изнасиловал инородец, а она в него влюбилась. Когда ее братья узнали об их связи, то пошли к родителям этого парня и предложили брак, который объединит два семейства. После чего, усыпив бдительность инородцев, братья Дины перерезали почти всех. Надеюсь, вы понимаете, добавила миссис Уилсон, что в нашей школе ксенофобии не потерпят. В третьем сочинении, продолжала мисс Варден, молодой человек видит призрак отца и понимает, что скоро умрет.

Эрик слушал и думал о том, что плохо знает свою дочь. И все это написала Элси? Та самая Элси, которая ела салат исключительно с кетчупом и часто придумывала коротенькие стишки о том, что собиралась сделать: «Ну а сейчас наверх я пойду //Голову вымою, ванну приму». Та Элси, которая не далее как на прошлой неделе, играя с родителями и братьями в «Монополию», расплакалась из-за неудачного хода? Эта девочка с неправильным прикусом, придающим ей лукавое выражение, эта маленькая девочка, чьи синие резинки для волос валяются в доме повсюду, на ковре, на голом полу? Эта вот Элси сочиняет истории об изнасилованиях, жертвоприношениях и массовых убийствах?

У Ханны на уме был другой вопрос.

– И хорошо получилось?

– Что?

– Сочинение Элси. Оно произвело на вас впечатление? Или просто послужило поводом для звонка ее родителям?