Полная версия

Полная версияЭкономическое наследие Великого Новгорода

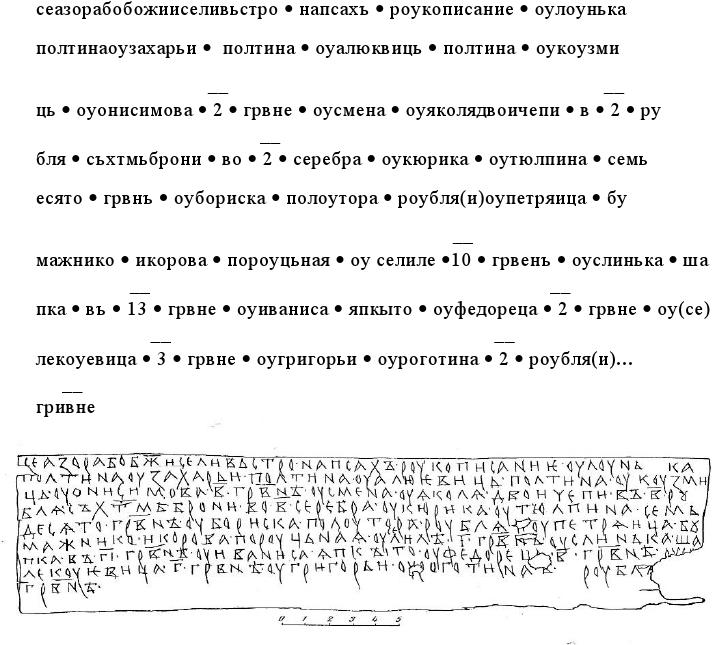

(Завещание)

Пояснения.

(1) Перевод: "Вот я, раб божий Селивестр написал | рукописание | У Лунька полтина. У Захара | полтина | У детей Алюя | полтина | У детей Кузьмы | у Онисимова | 2 | гривны | У Семена | у Яковлева две цепи | в | 2 рубля | с крестом, брони | в •2 | (гривны) | серебром | У Кюрика | у Тюлпина | семьдесят | гривен | У Бориска | полтора | рубля. У Петряича •бумажник | и корова | поручная | У Селилы | 10 | гривен• У Слинька | шапка | в •13 | гривен | У Иваниса | япкыто | У Федореца | 2 | гривны | У Селькуевича | 3 | гривны | У Григорья | у Роготина | 2 | рубля… – гривны".

(2) Документ (рукописание) был описью выданных займов и залогов по ним / по завещанию. Он мог быть написан в чрезвычайных обстоятельствах при передаче полномочий другому агенту. В любом случае документ являлся следствием текущего учета.

(3) Брони с оценкой в 2 рубля серебром означали военные доспехи, бумажник – набитый ватой тюфяк (вата стоила дорого, поэтому указан раньше коровы); япкыто – войлочный монгольский плащ; корова поручная означала залог; высокая оценка шапки в 13 гривен связана с ценностью меха, из которого она изготовлена, и возможно, дорогой работой.

(4) Самая крупная сумма в 70 гривен написана словесно, а не цифрой, что, вероятно, было сделано во избежание ее возможного исправления.

(5) Цифры и денежная единица (гривна) оформлены отточиями и верхними титлами (признаки учетной формализованности документа), отточия в текстовой информации использованы не стереотипно.

(6) Текст написан ровным почерком (признак устойчивой профессиональной практики).

(7) Время написания – 1300–1320 гг. (8) Размеры документа – 3 см × 10 см.

(9) Источники – А. В. Арциховский, В. Л. Янин. НГБ, 1978; http://gramoty.ru.

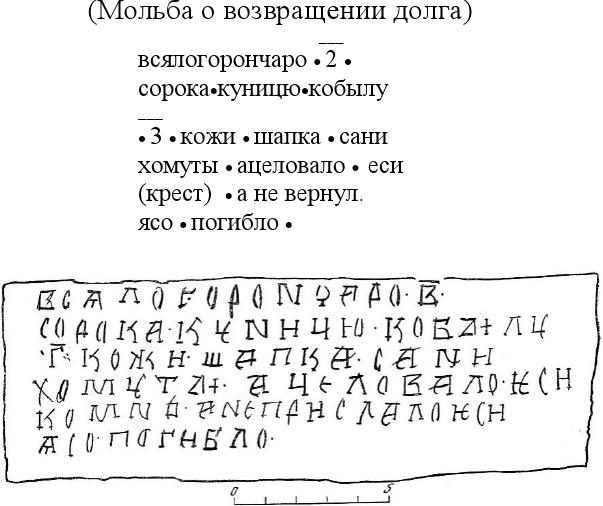

НБГ 445. Сообщение кредитора о недобросовестном должнике

(Мольба о возвращении долга)

Пояснения.

(1) Перевод: "Взял гончар (Гончар?) 2 | сороки •куниц | кобылу | 3 •кожи | шапку | сани, хомуты | А целовал | мне (крест) | а не вернул | Я погиб | (разорен?)".

(2) Горончаро может обозначать профессию / прозвище должника. Гончарский конец назывался также Горончарским.

(3) Цифрыоформлены верхними титлами и отточиями, учетные объекты также разделены отточиями (признаки учетной формализованности документа).

(4) Время написания – 1320–1340 гг.

(5) Размеры документа – 16,8 см × 6,7 см.

(6) Источники – А. В. Арциховский, В. Л. Янин. НГБ, 1978; http://gramoty.ru.

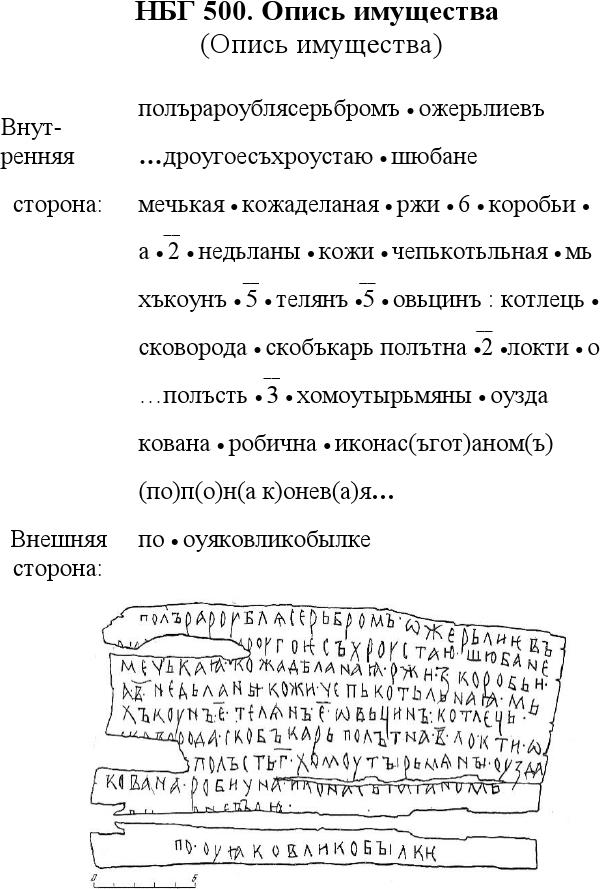

Пояснения.

(1) Перевод: – лицевая сторона: "…полтора рубля серебром ожерелье… другое хрустальное (?) | шуба немецкая | кожа выделанная | ржи | 6 | коробей | 2 | невыделанных | кожи | цепь котельная | мешок куньих шкурок (?) | 5 | телячьих (шкур) | 5 | овечьих (шкур): котел | сковорода | скобкарь, полотна •2 | локтя •… полость | 3 | хомута ременных | узда кованая | рабочая (?) | икона с гайтаном, попона конская". – оборотная сторона: "у | кобылки Якова " (приписка имела иронический смысл, понятный контрагентам).

(2) Шубы иногда приобретались в Германии, и назывались немецкими, котельные цепи использовались для привешивания котлов, котлы (клепаные) и котелки – для приготовления пищи, скобкарь – для напитков, полость – войлочный ковер, гайтан – шнурок для ношения образка на шее.

(3) Возможно, документ являлся описью изъятого залога по займу / иного долга.

(4) Цифры оформлены верхними титлами и отточиями (признаки учетной формализованности документа).

(5) Время написания – 1320–1340 гг.

(6) Размеры документа – 22,7 см × 9,4 см.

(7) Источники – А. В. Арциховский, В. Л. Янин. НГБ, 1978; http://gramoty.ru.

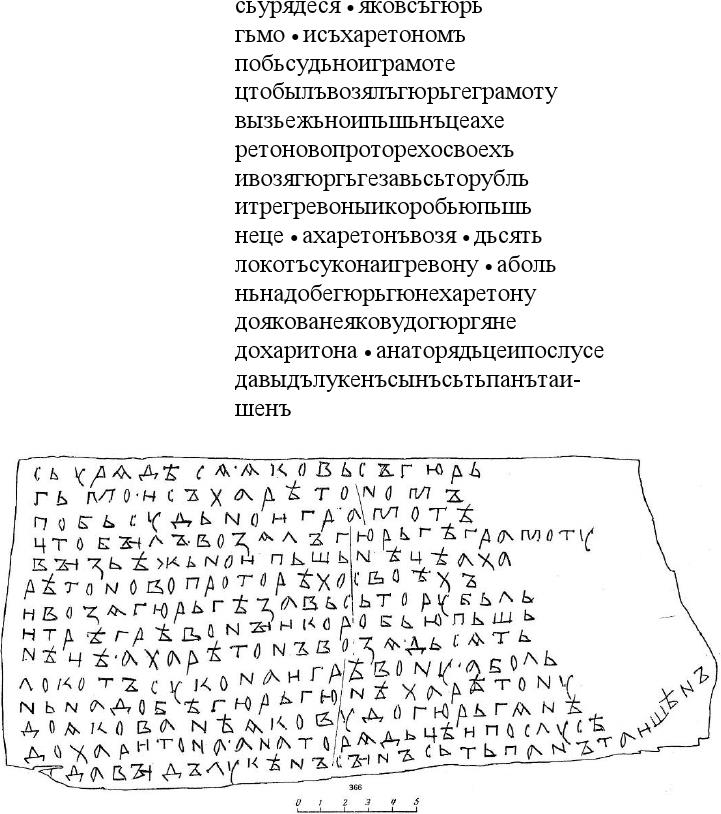

НБГ № 366. Возмещение убытков без суда

(Документ о расчете по бессудной грамоте)

Пояснения.

(1) Перевод: "Вот расчелся Яков с Гюргием | и с Харитоном по бессудной грамоте, которую Гюргий взял по делу об изъезженной пшенице, а Харитон о своих убытках. И взял Гюргий за все то рубль и три гривны и коробью пшеницы | а Харитон взял десять локтей сукна и гривну | А более не надо ничего ни Гюргию, ни Харитону от Якова, ни Якову от Гюргия и Харитона | А на то рядцы и послухи Давыд, Лукин сын, и Степан Тайшин".

(2) Гюрьгий – древнерусская форма имени Георгий, затем – Юрий, протори – убытки, рядцы и послухи – свидетели при заключении договора.

(3) Документ является бессуднойграмотой, по которой возмещение убытков Гюргию за изъезженную пшеницу было следующим: рубль, 3 гривны, короб пшеницы, Харитону – 10 локтей сукна и гривна. Издатель отмечает завышенный размер возмещения, но в него также входила плата с Якова за его неявку в суд. От дальнейших претензий оба истца отказались по этой же грамоте.

(4) Цифровая информация в документе имеет текстовое описание, отточия использованы для разделения контрагентов (признаки учетной формализованности).

(5) Время написания – 1360–1380 гг.

(6) Размеры документа – 30,5 см × 14,8 см.

(7) Источник – А. В. Арциховский. НГБ, 1963; www://gramoty.ru.

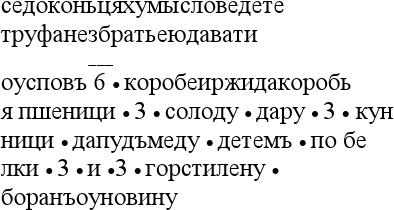

НБГ 136. Договор крестьян с землевладельцем

(Договор об уплате натурального оброка)

Пояснения.

(1) Перевод: "Вот договорились Мысловы дети, Труфану с братьямидавать оброка 6 коробей ржи да коробью пшеницыи | 3 | солоду | дара | 3 | куницы | да пуд меду | детям по белке | 3 | и | 3 | горсти льна | барана во время сбора урожая".

(2) Грамота является частным договором крестьян (Мысловы дети) и землевладельцев (Труфан с братьями).

(3) Успы означали натуральный оброк, дар – особый вид уплат, встречаются также в новгородских писцовых книгах.

(4)Коробья, пуд, горсти – учетные натуральные измерители, использованные и в новгородских писцовых книгах. Цифры оформлены отточиями, цифра 6 оформлена верхним титлом (признаки учетной формализованности документа, но непоследовательно применяемые: отточие слева от цифры 6 отсутствует, титлы над другими цифрами также отсутствуют). (5) Время написания – 1360–1380 гг.

(6) Размеры документа – 24 см × 11 см.

(7) Источники – А. В. Арциховский. НГБ, 1958; http://gramoty.ru.

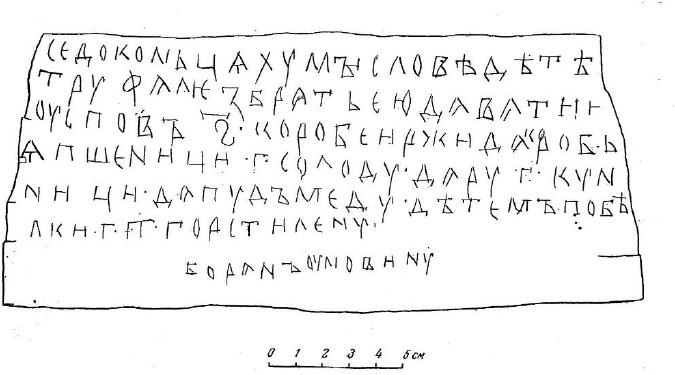

НБГ 622. Управление активами

(Письмо с упреками в плохой заботе об имуществе автора)

Пояснения.

(1) Перевод: – Лицевая сторона: "Приказ от Матфея к Марку и Савве. Про непряное серебро дополнительно позаботиться. Да дивлюсь, (почему) мне от вас нет вести. Так-то вы о моем имуществе заботитесь…(не) хотите при-

– Оборотная сторона: – слать?). Плохо ли вам, хорошо ли, а заботиться о моем имуществе надлежит вам по моему большому приказу…Чужие ли должны об этом заботиться…правильно ли делаете…бойтесь Бога, (слово) блюдите…И о (товаре) Семена вы тоже (вести) не шлете".

(2) Документ является письмом владельца товарищества (Матфей) ответственным исполнителям (Марк и Савва) и персоналу / агентам (?) с упреками по поводу их бездействия. Он же, вероятно, осуществлял управление (большой приказ) и учет (прислать товар / доход? Семена). В документе отсутствуют цифры и признаки формализованного учетного оформления. (3) Время написания – 1360–1380 гг.

(4) Размеры документа – 16,9 см × 5,5 см.

(5) Источники – В. Л. Янин, А. А. Зализняк. НГБ, 1993; http://gramoty.ru.

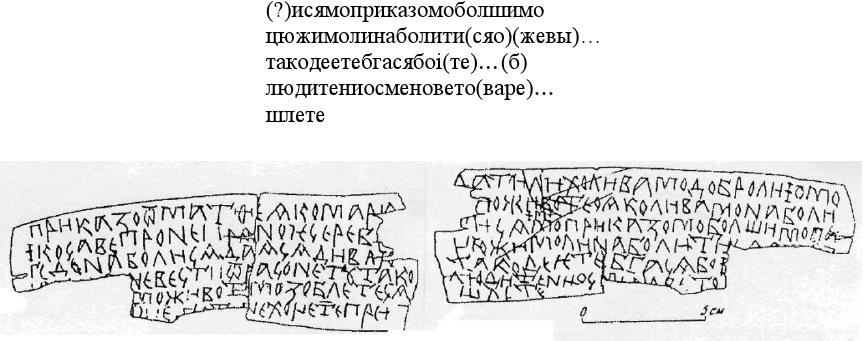

НБГ 307. Челобитная крестьян на самозваных судебных исполнителей

(От крестьян о появлении в волости фальшивых повесток и завещаний)

Пояснения.

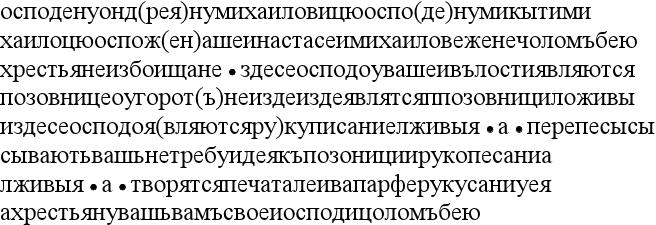

(1) Перевод: "Господину Ондрияну Михайловичу, господину Миките Михайловичу, госпоже нашей Настасье, Михайловой жене, челом бьют крестьяне избоищане Здесь, господа, в вашей волости Горотной (?) появляются повестки, здесь появляются ппозовницы лживые, здесь, господа, появляются рукописания лживые | А | перепесысысывает ваш Нетребуй (и?) дъяк. Позовница и рукописания лживые | а | творятся. Опечатал рукописанияИван (?) Парфеев (?). А крестьяне ваши вам, своим господам челом бьют". Перевод имеет несколько версий, что связано с малограмотностью и / волнением писавшего грамоту.

(2) Господа – внуки и невестка посадника Юрия Онцифоровича. Лживые позовники – самозванные судебные исполнители, опечатанное рукописание – грамота с печатью.

(3) Документ содержит малоудачные попытки формализованного оформления-текста отточиями.

(4) Время написания – 1420–1430 гг.

(5) Размеры документа – 25,5 см × 6 см.

(6) Источники – А. В. Арциховский, В. И. Борковский. НГБ, 1963; В. Л. Янин, А. А. Зализняк. НГБ, 1986; В. Л. Янин, А. А. Зализняк. НГБ, 1993; http://gramoty.ru.

IV. Документы частных хозяйств. Блок Якима

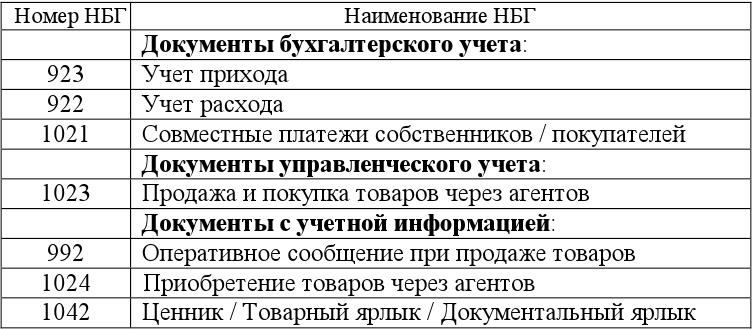

НБГ 923. Учет прихода (фрагмент первой строки)

Пояснения.

(1) Перевод: "(у такого-то, названного по отчеству) взято на…".

(2) Приход обозначен как возято (взято, получено) от лица, названного по отчеству (отчества были привилегией бояр).

(3) Документ был выпиской из текущего приходо-расходного учета для какого-то лица. Мнение издателей: документы 922 и 923 являются частями одного приходо-расходного документа (найдены на одной глубине, в 4 метрах друг от друга, написаны одинаковым почерком (с. 17). (4) Размеры документа – 8,5 см × 1,1 см.

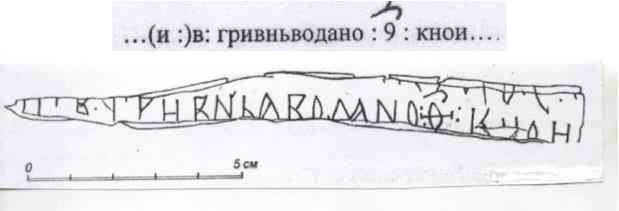

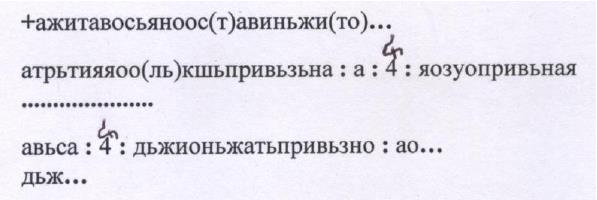

НБГ 922. Учет расхода (фрагмент средней части)

Пояснения.

(1) Перевод: "…(столько-то кун) и : 2 : гривны, выдано 9 кун и (столько-то гривен)…".

(2) Расход обозначен как водано (дано, выдано).

(3) Документ был выпиской из текущего приходо-расходного учета для кого-то. Мнение издателей: документ первоначально был неким приходо-расходным документом (с. 16).

(4) Усложненное оформление цифр: волнистое титло с косой линией (признак учетной формализованности документа); (5) Размеры документа – 13,7 см × 1,4 см.

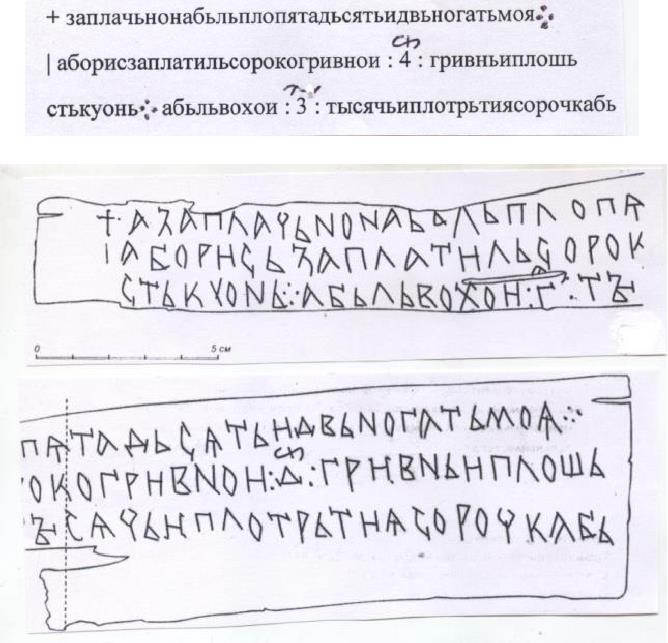

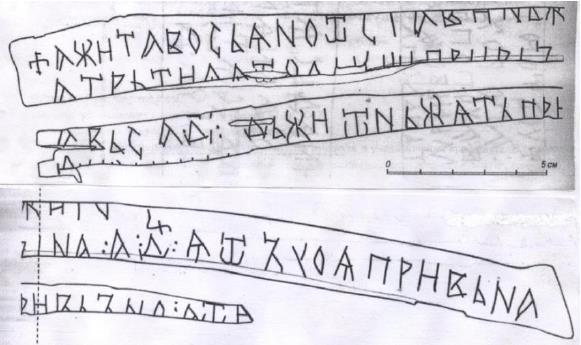

НБГ 1021. Совместные платежи собственников / покупателей

Пояснения.

(1) Перевод: "А заплачено за беличьи шкурки моих сорок пять (гривен) и две ногаты. А Борис заплатил сорок четыре гривны и : 4 : и пять с половиной кун. А всего беличьих шкурок : 3 : тысячи и две с половиной сорочка без…".

(2) Одна из самых больших сумм грамот. Мнение издателей: за 3100 беличьих шкурок было уплачено 89 гривен, 2 ногаты и 5 с половиной кун, итого 2233 куны; платили двое – старший (имя не указано) и младший братья Борис (братья – по умолчанию); Яким писал под диктовку собственника / Яким был управляющим в хозяйстве старшего брата. Грамота определена в общем виде как документ хозяйственного учета (с. 119).

(3) Неоднократные ссылки Якима на свой расход (НБГ 621 и 983) дает основание считать его совладельцем, а грамоту – документом взносов в складничество; но не исключен и вариант совместной покупки крупнейшей партии меха для торговли, что менее вероятно; в любом случае мех предназначался для продажи.

(4) Усложненное оформление цифр: волнистое титло с косой линией и специфическое разделение учетных объектов и субъектов отточиями по углам воображаемого ромба (признак учетной формализованности документа).

(5) Размеры документа – 36,5 см × 6,6 см.

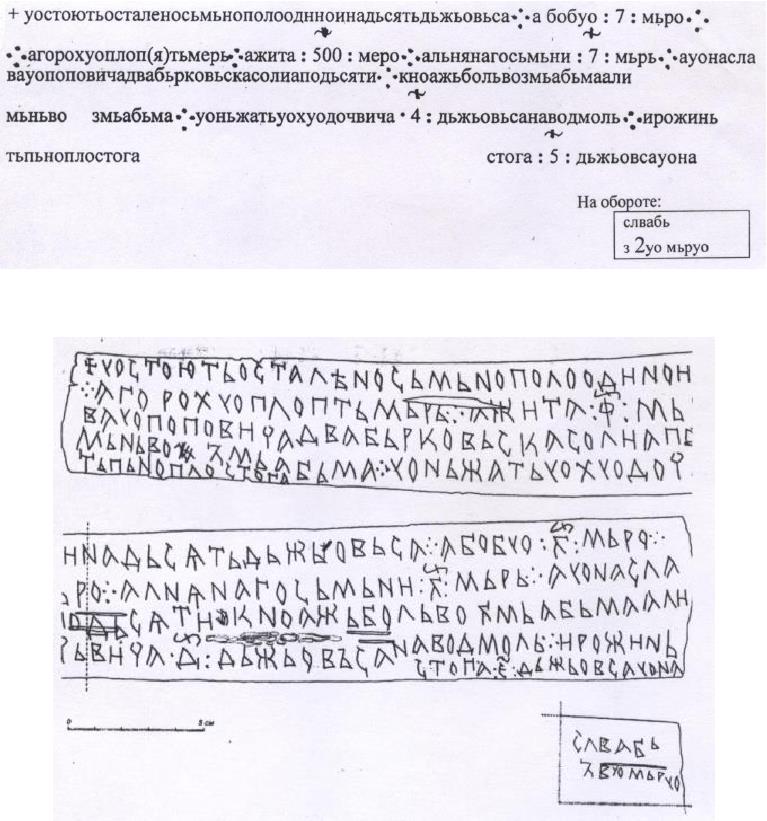

НБГ 1023. Продажа и покупка товаров через агентов

Пояснения.

(1) Перевод: "У Стоюты оставлено семян: 10 с половиной дежей овса, 7 мер бобов, 4 с половиной меры гороха, 500 мер ячменя, 7 мер льняного семени. А у поповича Наслава два берковца соли по 10 кун. Если он возьмет больше, то это обоих, и если меньше возьмет, то обоих. У Нежаты Худочевича 4 дежи овса за водмол и полстога ржи не обмолочено. 5 дежей овса без двух мер у Наслава".

(2) Мнение издателей: документ хозяйственного учета, «оба» – совладельцы (предположительно, братья); соль, вероятно, принадлежала им, продавал ее Наслав, прибыль / убыток делились поровну; Нежата поставлял водмол (грубое сукно), с ним расплачивались зерном; финансовый результат (прибыль / убыток) от продаж и от покупок распределялся подомохозяевам (с. 122).

(3) Особенности документа состояли в следующем (Т.М.):

– упомянутые лица (Стоюта, попович Наслав, Нежата, Наслав) были, вероятно, агентами продаж и покупок товаров, они же производили и натуральные расчеты; финансовый результат (прибыль / убыток) от продаж и от покупок распределялся по совладельцам, одним из которых мог быть Яким / иной складник (старший брат Бориса, НБГ 1021);

– усложненное оформление цифр: волнистое титло с косой линией и специфическое разделение учетных объектов и субъектов отточиями по углам воображаемого ромба (признаки учетной формализованности документа);

– учетная информация дополнена текстовой распорядительной (оставлено, большеилименьшевозьмет, необмолочено);

– общий вывод: НБГ 1023 является документом управленческого учета.

(4) Размеры документа – 46,5 см × 6 см.

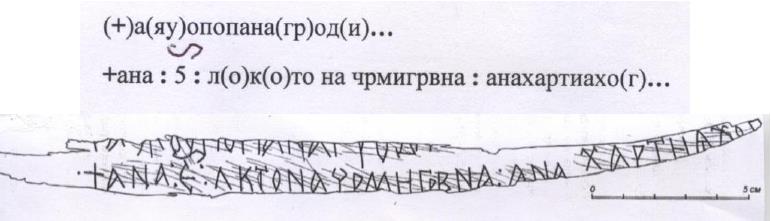

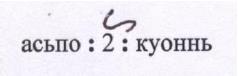

НБГ 992. Оперативное сообщение при продаже товаров (часть срединных строк)

Пояснения.

Перевод: "+ А я у попа на Городище (?)… + А за : 5 : локтей червленицы гривна. А за пергамен г(ривна?)…".

(1) Мнение издателей: документ аналогичен НБГ 922 и 1042; текст перечеркнут, так как выплаты произведены (с. 93).

(2) Документ являлся, скорее, оперативной перепиской (я у попа на Городище) по поводу продажи товаров (червленица и пергамен) церкви; аннулирование документа могло быть связано с несостоявшейся / свершившейся сделкой. НБГ 992 является документом управленческого учета.

(3) Хартиахо (хартия) обозначало пергамен (4) Размеры документа – 26,4 см × 1,9 см.

НБГ 1024. Приобретение товаров через агентов (два фрагмента – две начальных и две срединных строки)

Пояснения.

(1) Перевод: "+ А ячменя посеяно: от Ставины ячмень…;…; а третья от Олекши привезена; : а : 4 : – я от Зуя привезена….. А овса : 4 : дежи привезено : а о(т)… дежей…".

(2) Документ состоит из двух фрагментов – две начальных и две срединных строки (с утратами).

(3) Мнение издателей: документ хозяйственного учета (с. 123);

(4) Особенности документа состояли в следующем (Т.М.):

– упомянутые лица были, вероятно, агентами продаж и покупок товаров;

– усложненное оформление цифр: волнистое титло с косой линией (признак учетнойформализованности документа);

– учетная информация дополнена текстовой распорядительной (посеяно, привезено);

– документ аналогичен НБГ 1023 и является документом управленческого учета.

(5) Размеры документа – 33,3 см × 6 см и 22,8 × 1,4 см.

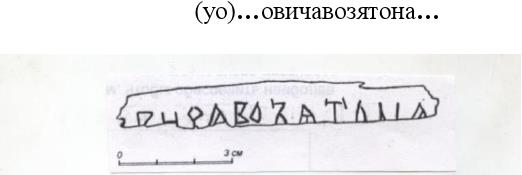

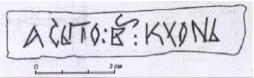

НБГ 1042. Ценник / Товарный ярлык / Документальный ярлык

Пояснения.

(1) Перевод: "А вот по : 2 : куны".

(2) Грамота является ценником / товарным ярлыком/ документальным ярлыком (аналогичны НБГ 927, 982, 995, 996, 1032, 1035, 1040, 1041); в любом варианте они означали наличие прейскуранта.

(3) Усложненное оформление цифр: волнистое титло с косой линией (признак учетной формализованности документа). (4)Размеры документа – 9,3 см × 2 см.

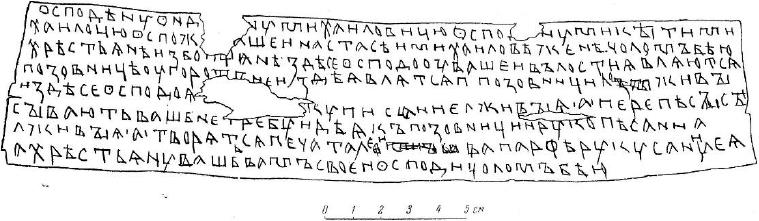

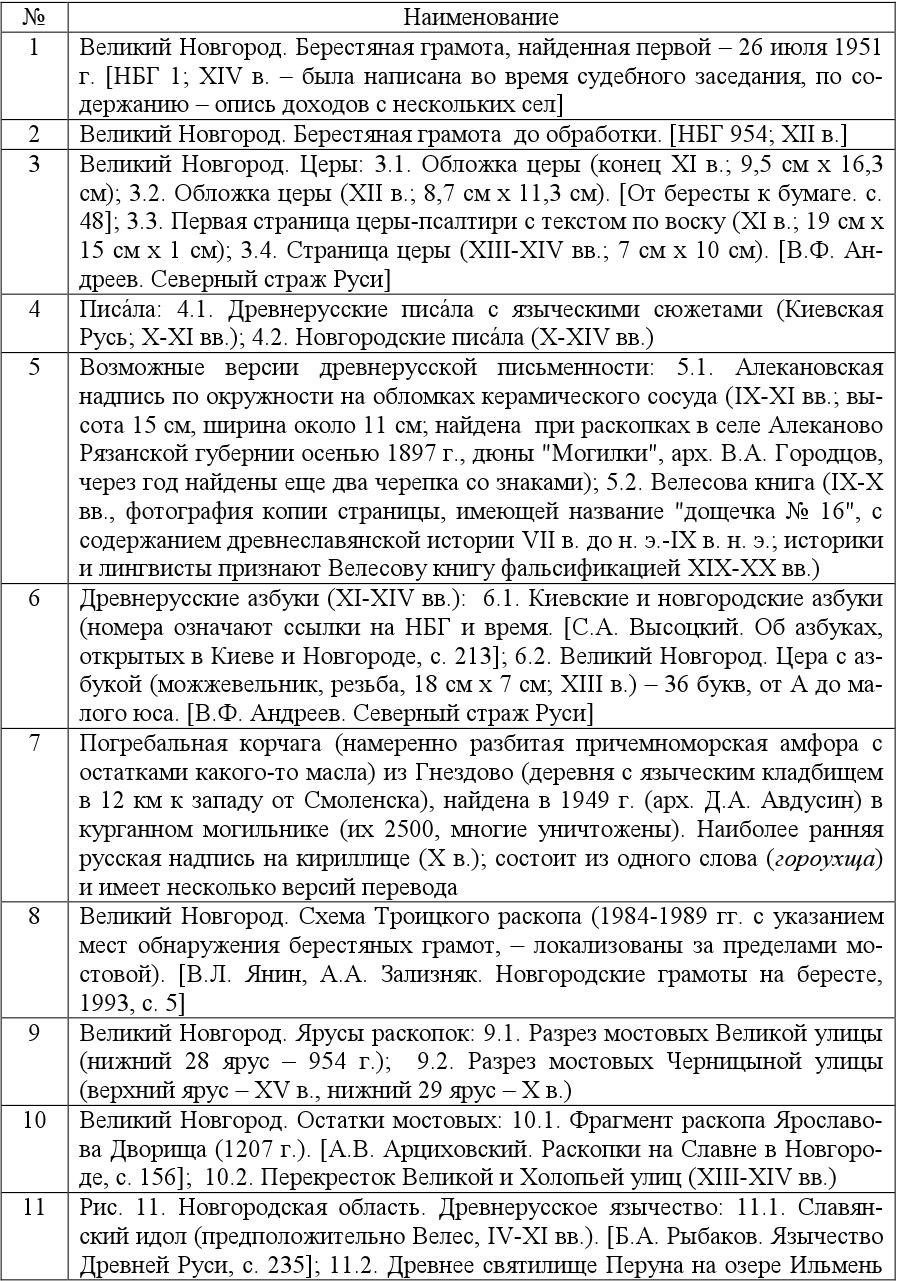

Приложение 2

2. СПИСОК РИСУНКОВ

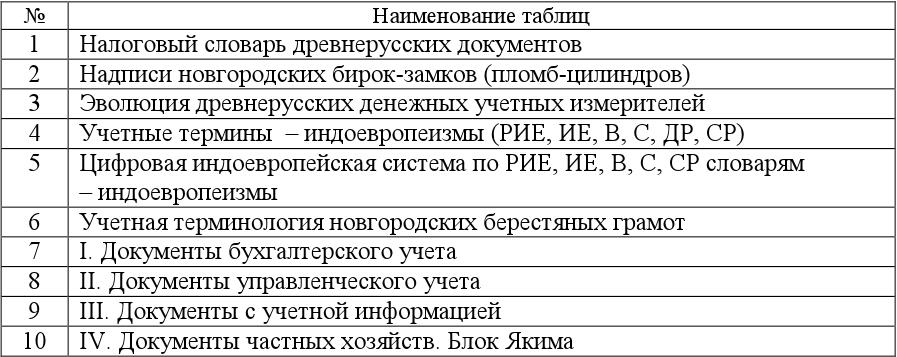

Приложение 3

3. СПИСОК ТАБЛИЦ

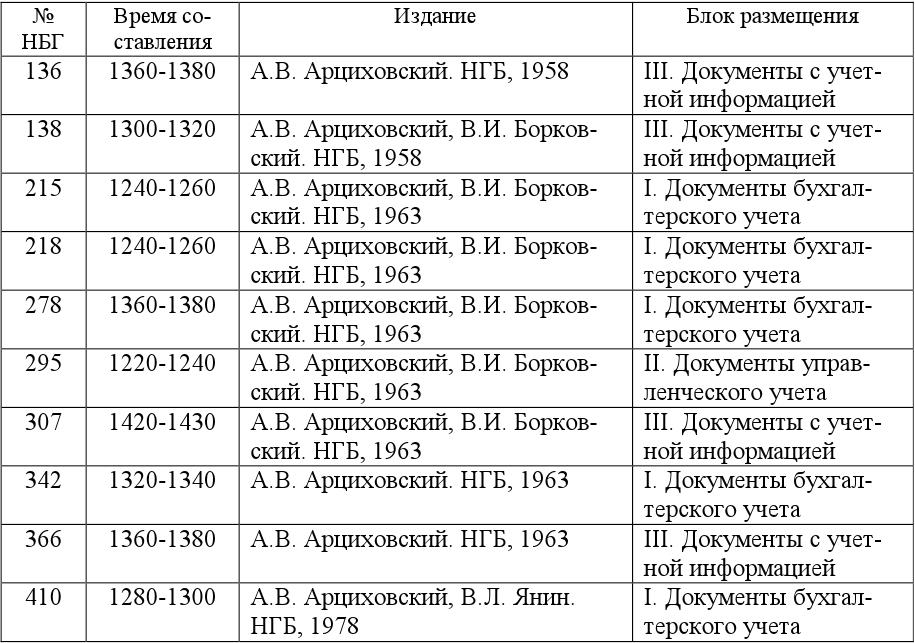

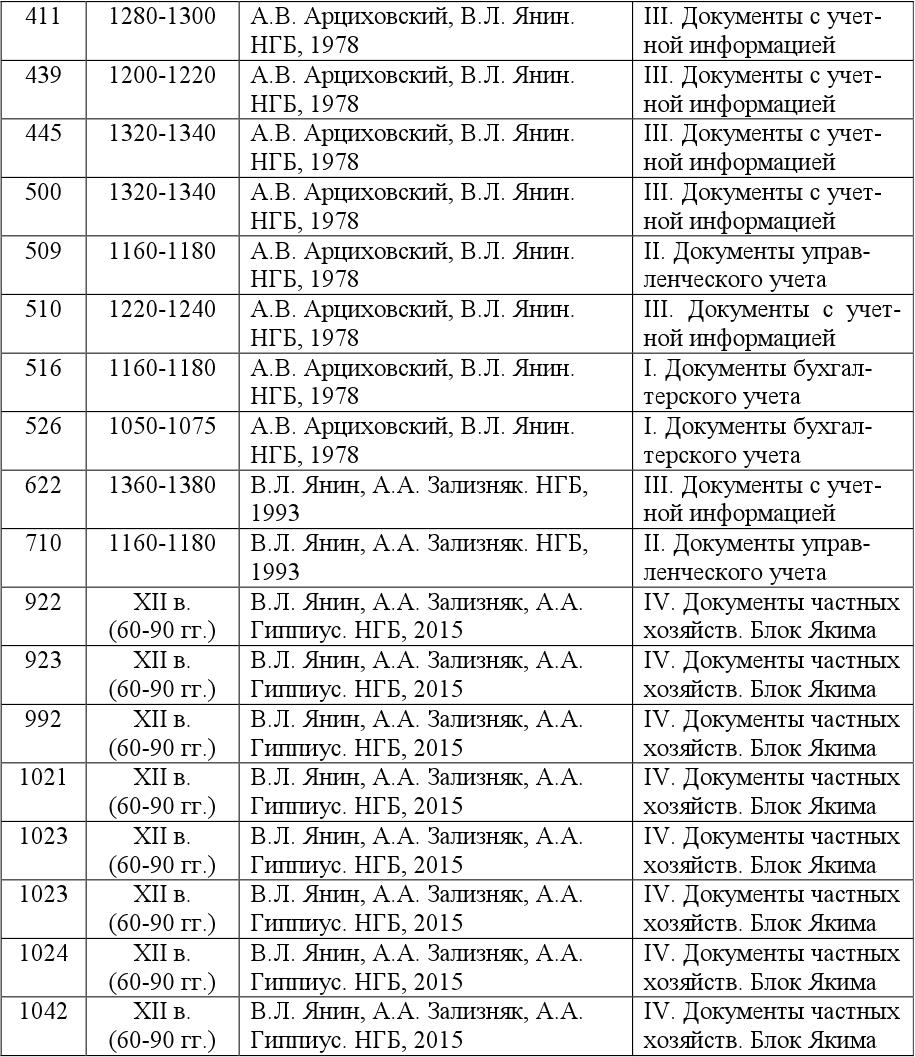

Приложение 4

4. СПИСОК НОВГОРОДСКИХ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ (по Приложению 1)

Библиография

(цитированная литература)

1. Андреев В. Ф. Северный страж Руси. Очерки истории средневекового Новгорода. – Л.: Лениздат, 1983.

2. Андреев Н. Д. Раннеиндоевропейский праязык. Бореальные и раннеиндоевропейские корневые слова. – Л.: Наука, 1986.

3. Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. – М.: МГУ, 1944.

4. Арциховский А. В. Раскопки на Славне в Новгороде / Материалы и исследования по археологии СССР. № 11. Материалы и исследования по археологии древнерусских городов – М. – Л.: АН СССР, 1949.

5. Арциховский А. В. Раскопки восточной части Дворища в Новгороде / Материалы и исследования по археологии СССР. № 11. Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. – М. – Л.: АН СССР, 1949. 6. Арциховский А.В., Тихомиров М. Н. НГБ (из раскопок 1951 г.). – М.: АН СССР, 1953 (грамоты 1–9).

7. Арциховский А. В. НГБ (из раскопок 1952 г.). – М.: АН СССР, 1954 (грамоты 11–83).

8. Арциховский А. В. НГБ (из раскопок 1953–1954 гг.). – М.: АН СССР, 1958 (грамоты 84 – 136).

9. Арциховский А.В., Борковский В. И. НГБ (из раскопок 1955 г.). – М.: АН СССР, 1958 (грамоты 137–194).

10. Арциховский А.В., Борковский В. И. НГБ (из раскопок 1956–1957 гг.). – М.: АН СССР, 1963 (грамоты 195–318).

11. Арциховский А. В. НГБ (из раскопок 1958–1961 г.). – М.: АН СССР, 1963 (грамоты 319–405).

12. Арциховский А.В., Янин В. Л. НГБ (из раскопок 1962–1976 гг.). – М.: АН СССР, 1978 (грамоты 406–539).

13. Белецкий С.В., Воронцова И.В., Дмитриева З. В. и др. Специальные исторические дисциплины. – СПб: Дмитрий Буланин, 2003.

14. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М.: Прогресс, 1995.

15. Высоцкий С. А. Об азбуках, открытых в Киеве и Новгороде / Древности славян и Руси. – М.: Наука, 1988.

16. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. – Т.: ТГУ, 1984.

17. Гиппиус А. А. К прагматике и коммуникативной организации берестяных грамот / В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 годов). Т. XI. – М.: Русские словари, 2004.

18. Григорьев М. Г. Древняя Москва / По следам древних культур. Древняя Русь. – М.: Гос. изд-во культурно-просветительной лит-ры, 1953.

19. Даркевич В.П., Борисевич Г. В. Древняя столица рязанской земли. – М.: Кругъ, 1995.

20. Елизаренкова Т. Я. Ведийский язык. – М.: Наука, 1987.

21. Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е издание, перераб. с учетом материала находок 1995–2003 гг. – М.: Языки славянской культуры, 2004.

22. Колчин Б. А. Мастерство древнерусских кузнецов / По следам древних культур. Древняя Русь. – М.: Гос. изд-во культурно-просветительной литры, 1953.

23. Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь / Под ред. В. И. Кальянова. – М.: Русский язык, 1987.

24. Кочин Г. Е. Материалы для терминологического словаря Древней России. – М. – Л.: АН СССР, 1937.

25. Колчин Б.А., Янин В.Л., Ямщиков Д. Н. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология. – М.: Искусство, 1984.

26. Крачковский И. Ю. Перевод и комментарий / Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. – М-Л.: АН СССР, 1939.

27. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. – Л.: ЛГУ, 1985.

28. Лебедев Г., Жвиташвили Ю. Дракон Нево: на Пути из Варяг в Греки. Археолого-навигационные исследования древних водных коммуникаций между Балтикой и Средиземноморьем. – СПб: Нордмед-издат, 2000.

29. Литаврин Р. Г. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX–X вв. / История, культура, этнография и фольклор славянских народов. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. – М.: Наука, 1983.

30. Малькова Т. Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? – М.: Финансы и статистика, 1995.

31. Малькова Т. Н. История бухгалтерского учета. – М.: Высшее образование, 2008.

32. Медынцева А. А. Начало письменности на Руси по археологическим данным / История, культура, этнография и фольклор славянских народов. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. – М.: Наука, 1983. 33. Мельникова Е. А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской и историографической традиции / Древнейшие государства Восточной Европы. – М.: Восточная литература, 2000.

34. Мифы народов мира. Энциклопедия. ТТ. 1–2. – М.: Советская энциклопедия, 1987.

35. От бересты к бумаге. Книга Древней Руси: каталог выставки (8 декабря 2011 г. – 19 февраля 2012 г.) / Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2011.

36. Пашуто В. Т. Международное значение Древней Руси / История, культура, этнография и фольклор славянских народов. IX международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. – М.: Наука, 1983.

37. Поветкин В. И. Опыт восстановления Новгородских берестяных грамот / Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы научной конференции 23–25 января 1996 г. – Новгород: 1996, выпуск 10.

38. По древнерусским городам: Новгород. Старая Русса. Псков. Старый Изборск / Сост. Б. В. Емельянов. – М.: Профиздат, 1983.

39. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. Перевод и комментарий ак. И.Ю. Крачковского – М-Л.: АН СССР, 1939.

40. Рапов Р. М. Русская церковь в IX– первой трети XII в. Принятие христианства. – М.: Высшая школа, 1988.

41. Рогозин И.И., Щемелева Е.Г., Макаревич М. Л. Массовое питание в Древней Руси (IX–XV вв.) / Под ред. докт. ист. наук, профессора И. И. Рогозина. – СПб: Петровская академия наук и искусств (ПАНИ), 2017.

42. Рогозин И.И., Горбатенкова М.В., Курилов А.Г., Напалков А.В., Рачковская Ю.К., Толмачев В.А., Щемелева Е. Г. Торговое дело в Древней Руси (IX– начало XIII вв.) / Под ред. докт. ист. наук, профессора И. И. Рогозина. – СПб: СПбТЭИ, 2010.

43. Рыбаков Б. А. Древности Чернигова / Материалы и исследования по археологии СССР. № 11. Материалы и исследования по археологии древнерусских городов – М. – Л.: АН СССР, 1949.