Полная версия:

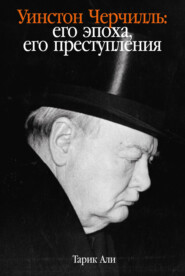

Уинстон Черчилль. Его эпоха, его преступления

Он прибыл в Гавану в ноябре 1895 г. На острове свирепствовали тиф, оспа и холера. Распространялся массовый голод, и любой журналист, поезди он хоть чуточку по Кубе, не мог не заметить огромных страданий ее населения. Тем не менее Черчилль старался преуменьшить масштаб ужасов, которые были прямым следствием колониальной войны. В одном из своих первых писем домой – перепутав почти все, подобно тем журналистам, которые, сидя в пятизвездочных отелях, сочиняют репортажи с колониальных войн более недавних времен, – он писал:

[Гавана] не демонстрирует никаких признаков мятежа, и дела повсюду идут обычным порядком. Правда, строго проверяют паспорта и тщательно обыскивают багаж на предмет наличия пистолетов или другого оружия. Когда мы переправлялись из Тампы на лодке, было много пугающих сообщений о ситуации в Гаване. Говорили, что повсюду свирепствует желтая лихорадка, а в гарнизоне зафиксировано более 400 случаев заражения. На самом деле болезнь не так уж и распространена, а подтвержденные случаи ограничены нижней частью города{10}.

Даже когда Черчилль уже не мог игнорировать разворачивавшиеся события и понял, что Кубинская революционная партия пользуется всенародной поддержкой, он был не в состоянии верно оценить перспективы ее бойцов, не говоря о том, чтобы отдать им должное. Испанцев же он понимал прекрасно. Для них Куба была тем же, чем Ирландия для англичан.

В репортажах Черчилля, как и в его книге «Мои ранние годы», Хосе Марти не удостоился ни единого упоминания. В апреле 1895 г. Марти письменно обратился к британскому министру иностранных дел, умоляя, чтобы Великобритания не вмешивалась в конфликт. Через три недели он погиб: испанцы застрелили его в бессмысленной стычке. Трагедия с участием самого выдающегося лидера кубинских патриотов к моменту приезда Черчилля была у всех на слуху, но у него на уме было только одно – насколько счастливее была бы Куба, если бы в 1763 г., после одиннадцатимесячной оккупации Гаваны, британцы не обменяли ее на Флориду:

Может статься, что после того, как эти страницы истории будут перевернуты, Кубу ждут более яркие перспективы и более счастливые времена. Может статься, что в грядущие годы остров будет таким, каким он был бы сейчас, если бы Англия не потеряла его: Куба свободная и процветающая, живущая под сенью справедливых законов, управляемая патриотами, распахнувшая свои порты для торговли со всем миром, посылающая своих пони в «Херлингем»[37], а своих игроков в крикет – в клуб «Лордс», обменивающая гаванские сигары на ланкаширские хлопчатобумажные ткани, а сахар с плантаций в Матансасе – на столовые приборы из Шеффилда.

Черчилль прекрасно понимал, каковы были неизбежные следствия империализма. Разве мог он не знать о том, что именно за короткий период британской оккупации в 1762 г. на Кубу было дополнительно ввезено более десяти тысяч рабов, чтобы обеспечить процветание плантационной экономики?{11}

В декабре 1954 г., в самом начале последнего десятилетия своей жизни, Черчилль внимательно выслушал одного заезжего белого поселенца из Кении, который живописал ему свои горести и объяснял, что жестокость, допущенная в ходе подавления восстания Мау-Мау, была совершенно необходима. Черчилля главным образом беспокоило то, как это может сказаться на положении Великобритании в мире. Он вспоминал свою собственную поездку в эту африканскую колонию в 1907 г., когда кикуйю[38] были «такими счастливыми, голыми и очаровательными людьми». Но сейчас, писал он, в общественном мнении все будет выглядеть так, как будто «мощь современной нации используется для убийства дикарей. Это весьма ужасно. Но дикарей ли? Да нет, не дикарей. Это дикари, вооруженные идеями, и поэтому иметь с ними дело гораздо сложнее»{12}.

На Кубе тоже имелось множество «дикарей». В 1895 и 1896 гг., когда повстанцы расширили свою базу поддержки, их генералы Антонио Масео и Ма́ксимо Гомес контролировали почти всю территорию острова и держали Гавану в осаде. Афрокубинец Масео был без преувеличения самым выдающимся руководителем партизанской войны в XIX в. Испания и ее сторонники пребывали в панике. Черчилль описывал повстанцев как «недисциплинированный сброд», состоящий «по большей части из цветных». Если революция увенчается успехом, беспокоился он, «Куба станет черной республикой». Он не увидел здесь никакой связи с тем, что Великобритания сама завозила рабов, увеличив их численность на острове сверх того количества, которое уже было накоплено Испанией за предшествующие два века{13}.

Сознательная амнезия всегда была отличительной чертой империалистических лидеров и их идеологий. Страх перед появлением в регионе еще одного Гаити постоянно присутствовал и в США. Гровер Флинт, американский журналист, сопровождавший армию Гомеса, писал в своих репортажах, что «половина набранных в нее солдат – негры», а кроме них имеются и другие зловещие типы: «китайцы (те, кто выжил при перевозке рабочих-кули из Макао)… коварные востроглазые монголы, совсем не похожие на мирных работников прачечной[39]»{14}.

В 1886 г. испанцы пошли на отмену рабства на Кубе, но, опасаясь самой идеи преимущественно черной республики, они поощряли массовую миграцию с полуострова на остров. С 1882 по 1894 г. на Кубу, население которой в то время составляло менее двух миллионов человек, приехала четверть миллиона испанцев. Одним из них был каталонский анархист Энрике Ройг, который в скором времени связался с Марти. Приток белых иммигрантов не оправдал надежд Испании. Две трети новоприбывших не умели писать и читать. В массе своей это были крестьяне и рабочие, среди которых каталонцы составляли большинство. Многие стали автоматически ориентироваться на Марти и Масео. Вот как писал Бенедикт Андерсон:

В сочетании с плавной, постепенной отменой рабства эта демографическая трансформация дала возможность Марти окрасить свой революционный проект в националистические цвета и преодолеть тем самым – по крайней мере внешне – расовую проблематику. Кубинские мужчины – белые и черные – должны были, так сказать, заключить друг друга в объятия (метафорически или на поле боя) как равные в борьбе против имперского гнета. Постепенное исчезновение «Гаити» и крах сахарной «аристократии» постепенно сокращали количество фанатических сторонников Мадрида. Таким образом, начиная с 1888 г. национализм широкого толка в стиле Рисаля быстро распространился почти во всех слоях общества{15}.

В 1896 г., оказавшись на грани катастрофического поражения, испанцы прислали на остров нового генерал-капитана, который должен был исправить положение. На эту роль за свою беспощадность был выбран генерал Валериано Вейлер, известный мадридской публике тем, что людям он предпочитал животных. Сам он был смесью того и другого. В Мадриде он финансировал приют для лошадей, где с ними хорошо обращались и вдоволь кормили овсом. На Кубе им была создана сеть концентрационных лагерей, в которых повстанцев изолировали от населения. Последствия были катастрофическими: это не только разлучало семьи и заставляло женщин и девочек заниматься проституцией, но и привело к тому, что в некоторых кубинских городах умерло до пятидесяти процентов узников этих лагерей. Всего от болезней и голода погибло как минимум 170 тысяч подвергшихся интернированию гражданских лиц – на тот момент около десяти процентов всего населения Кубы.

В годы Гражданской войны в США Вейлер служил военным атташе посольства Испании в Вашингтоне и был большим поклонником генерала Шермана и его тактики выжженной земли, которую тот продемонстрировал в походе на Атланту. Теперь Вейлер задумал применить подобную тактику на Кубе и уже приступил к ее реализации. Она не принесла ожидаемого успеха, и в результате сложилась своего рода патовая ситуация. Главные политические и военные лидеры с обеих сторон – Масео на Кубе и призывавший к войне до победного конца премьер-министр Антонио Ка́новас в Испании – были мертвы.

Последний в июне 1897 г. был убит барселонским анархистом-итальянцем Микеле Анджиолилло в отмщение за казнь анархистов в Барселоне. Изначально он планировал устроить покушение на кого-нибудь из представителей испанской королевской семьи, но от этого его отговорил один темнокожий сторонник кубинской борьбы за независимость из Пуэрто-Рико. Он убедил Анджиолилло в том, что Кановас будет лучшей мишенью. Ликвидация премьер-министра по-настоящему поможет кубинцам, доказывал он, и в качестве дополнительного аргумента передал убийце 500 франков. Выпущенные Анджиолилло «три пули, – писал Ричард Готт, – сделали для кубинского движения за независимость столько же, сколько три года вооруженной борьбы»{16}. Смена режима в Мадриде привела к власти правительство реформистов, которое пообещало предоставить Кубе самоуправление. К тому времени Соединенные Штаты объявили Испанской империи войну и вторглись на Филиппины. Вооруженная интервенция США на Кубу в 1898 г. закончила испано-кубинскую войну.

По иронии судьбы превращение Кубы в основного производителя сахара и кофе (как и запоздалое обретение ею независимости) явилось следствием революции 1790 г. на Гаити[40], после которой этот некогда крупнейший производитель названных товаров исчез с мирового рынка. Черная республика Гаити превратилась в призрак, который отныне постоянно возникал в воображении империалистических кругов США и грубо использовался американским руководством в пропаганде. Одним из первых шагов, предпринятых Соединенными Штатами после интервенции на Кубу, было разоружение и роспуск Кубинской революционной армии. Вооруженных темнокожих повстанцев в непосредственной близости от материковой территории США следовало обезвредить до того, как их пример стал бы заразительным. Только после того, как американцы установили в стране нужный им режим, они вывели свои войска с острова, за исключением залива Гуанта́намо, где США сохранили фактический контроль в форме военно-морской базы, – проклятие, которое тяготеет над островом и поныне.

Пребывание Черчилля на Кубе – где в поисках приключений он, помимо журналистской работы, иногда выполнял мелкие военные поручения испанцев – продлилось всего несколько месяцев. Он не застал процесса разоружения революционной армии, но нет ни малейшего сомнения в том, что он всецело поддержал бы такой исход войны. Вновь проявилась его одержимость расовым вопросом. По возвращении домой он писал: «Кубинские повстанцы пытаются выдавать себя за героев, но на деле они – брехуны и фанфароны». Вопреки рассказам большинства других наблюдателей, он подчеркивал, что восставшие «не умеют ни храбро сражаться, ни эффективно пользоваться своим оружием»{17}.

После возвращения с Кубы в 1896 г. молодой искатель приключений загорелся желанием немедленно отправиться на Африканский континент, к тому времени целиком колонизированный европейцами. Назревали войны, и казалось, что карьерных успехов можно достичь без особых усилий. Но вместо этого вышестоящее начальство решило, что в составе своего полка ему надлежит отправиться в командировку в Индию. Черчилль пытался оспорить это решение, задействовав для этого своих знатных друзей и родственников, но безуспешно. В отчаянии он решил перевестись в 9-й уланский полк, который должен был отправиться в Матабелеленд в Южной Африке. «Мы обсудим это в пятницу, – писал он матери, – но, дорогая мама, ты не представляешь, как мне хотелось бы уже в ближайшие дни мчаться под парусами навстречу волнующим и рискованным приключениям – в места, где я мог бы получить опыт и извлечь для себя хоть какую-то пользу, а не в эту скучную Индию, где мне не светят ни радости мирного времени, ни шансы, которые дает война».

Отправка в Индию в составе своего «невезучего полка»… была «крайне непривлекательной» перспективой. Не поехать на войну в Матабелеленд означало упустить свой «золотой шанс». После того как этот план провалился, «я чувствую, что из-за недостаточных усилий совершил глупость, о которой буду жалеть всю свою жизнь». За несколько месяцев, проведенных в Матабелеленде, он мог рассчитывать заслужить медаль за службу в Южной Африке, а также, «по всей вероятности», звезду Британской Южно-Африканской компании[41]{18}.

Р. Киплинг. Песнь Белых людей (1899)

Та чаша, что Белая раса испьет,Что за стремление к правде будет наградой,Животною злобой уста обожжет,Пахнёт яростной битвы страдой.Об пол пустую мы бьем чашу,Пусть будет горек наш удел,Сама природа нас направит,Чтоб воин Белый миром владел.Тяжелый Белым уготован путь:Огонь зарниц осветит небосклон,Ветра лихие будут дуть,Рисуя наяву кошмарный сон.Нелегок марш навстречу цели,Что дарит силы нам заряд,Но даже звезды ярче заблестели,Увидев строй шагавших в ряд.Потомки вспомнят старый принцип,Что был заветом стариков:Свобода нам и нашим детям,Ценою жизни всех врагов.Мы не нарушили традиций,Погибших души не дадут соврать,И солнце ярче воссияет,Когда наш строй начнет шагать.Б. Брехт. Каледонский рынок (1934)

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток!» –Кричал их наемник-поэт.Но я с любопытством смотрел,Как через пропасть наводят мосты,И я видел, как огромные пушки катятся на ВостокИ как весело их чистят солдаты.А в это время с Востока на Запад, в обратную сторону,Катится чай, пропитанный кровью, катятся раненые и золото.И Виндзорская вдова, вся в черном,С улыбкой берет деньги, кладет их в карман,Похлопывает раненых по спинеИ отсылает их на Каледонский рынок.Их походка утратила былую прыть, но они все равноКовыляют вдоль прилавков, выискиваяПодержанный деревянный протез для ноги,Который подошел бы к такой же деревянной голове.Бриллиант в короне

Одержимость Черчилля Индией была чем угодно, но уж точно не иррациональной манией. Ни одной другой империи современности не удалось подмять под себя столько территорий и столько народов в Азии, сколько англичанам. В Индии это создавало определенные проблемы, так как людей было слишком много, что делало трудновыполнимой задачу даже частичного их истребления. Их также нельзя было запереть в резервациях или концентрационных лагерях. Но выгоды от владения Индией намного перевешивали все связанные с этим проблемы.

Черчиллю никогда не нравилась Индия. Первое армейское знакомство с ней не оставило после себя приятных воспоминаний. Он писал, что испытал настоящее потрясение, столкнувшись с субконтинентом, и почувствовал облегчение, когда его перевели служить на афганскую границу. В заметке для The Daily Telegraph от 6 ноября 1897 г. он писал:

Восстание 1897 г. является самой успешной на сегодняшний день попыткой объединить приграничные племена. Эта попытка не будет последней. Одновременный мятеж среди дальних племен свидетельствует о каких-то скрытых от глаз процессах… Цивилизация столкнулась лицом к лицу с воинствующим магометанством. Если мы задумаемся о том, какие моральные и материальные величины противостоят здесь друг другу, у нас не останется опасений по поводу окончательного исхода борьбы. Но чем дольше продолжается политика полумер, тем позже этот исход наступит.

Вмешательство, которое раздражает сильнее, чем полный контроль, робость, проявляемая с большей поспешностью, чем обычное безрассудство, снисходительность, которая своей жестокостью превосходит самую крайнюю суровость, характеризуют наши нынешние отношения с приграничными племенами. Чтобы положить конец этому печальному положению дел, необходимо проводить осознанную и официальную политику вплоть до логического – и неизбежного – финала.

Примерно за месяц до этого он был потрясен видом тридцати шести мертвых тел, наспех похороненных англичанами. Они были обнаружены и изуродованы пуштунами из местного племени. Но эта неприглядная картина была ничем не хуже того насилия, которое регулярно совершалось британской армией. Цивилизация и варварство – сиамские близнецы. На страницах своего дневника Черчилль откровенно записал:

Эти племена – одни из самых жалких и жестоких существ на земле. Их разума хватает только на то, чтобы быть еще более безжалостными, более опасными, более разрушительными, чем дикие звери… Единственно возможным выводом из всего этого, по моему мнению, является то, что все человечество станет счастливее – а мировой прогресс ускорится – ровно настолько, насколько эти долины удастся очистить от заполнивших их вредных паразитов.

Ни слова не было сказано о том, почему англичане подвергаются нападениям. Империя уже терпела поражения в войнах против Афганистана. Первая из них закончилась в январе 1842 г. разгромом крупного отряда Британской индийский армии под командованием генерала Эльфинстоуна. Генерал-губернатор Индии лорд Окленд был настолько потрясен этой новостью, что перенес апоплексический удар, от которого так и не оправился. В апреле того же года генерал Поллок возглавил «отряд возмездия», который разрушил старый кабульский базар XVI в. и ряд других древних построек. Отомстив, англичане покинули Афганистан с твердым намерением больше никогда не предпринимать попыток его захвата.

Однако в 1893 г. империя стала добиваться проведения официальной границы между Афганистаном и Индией, для чего на место был направлен государственный служащий сэр Мортимер Дюранд. По его проекту была проведена линия, ставшая границей протяженностью в 1640 миль, которая разделяла пуштунские племена и на которую местное население часто просто не обращало внимания. Протестуя против этого совершенно произвольного разделения, «дикие звери» вновь взялись за оружие.

Однажды поздней ночью в 1897 г. одно племя пуштунов (с которым, как ошибочно полагали англичане, у них не было никаких разногласий) внезапно напало на лагерь британской армии. Черчилль, пылкий младший офицер двадцати с небольшим лет, находившийся в своей первой командировке на неспокойную северо-западную границу, был вне себя от такого «вероломства». Партизанская атака стоила британо-индийской армии сорока офицеров и солдат, а также множества лошадей и вьючных животных. К восторгу молодого Черчилля, командующий операцией сэр Биндон Блад отдал приказ о немедленном проведении акции возмездия. Новоиспеченный офицер принял участие в карательной экспедиции генерала Джеффриса с целью «наказать свирепых агрессоров». Захватывающее столкновение пуштунских сабель и английских ружей длилось всего один день, как Черчилль позднее напишет в «Моих ранних годах», но больше всего юному Уинстону понравилось методичное осуществление колониальной миссии: «Возмездие должно было проходить в следующей форме: нам предстояло маршем пройти по всей их равнине, которая представляет собой замкнутый со всех сторон тупик, вплоть до самого края, уничтожая все посевы, разрушая резервуары питьевой воды, взрывая все укрепления, насколько на это хватит времени, и стреляя в каждого, кто будет мешать процессу». Кто упрекнет позднейшие поколения афганцев в том, что и во время второго, и во время третьего вторжения в свою страну они были уверены, что видят продолжение того самого первого – только на новый лад? Изменились лишь технологии и риторика: боевые вертолеты и дроны пришли на смену ружьям со штыками, «гуманитарные» оправдания и ложь – на смену черчиллевской откровенности.

Киплинг отразил безжалостную кампанию против пуштунов в поэме «Молодое пополнение» (The Young British Soldier):

И ежели в каком бою тебя смертельно ранит вдруг,Гдe, добивая бедолаг, афганки ползают вокруг,Тогда ты с духом соберись, приставь к виску винтовку, друг,И к Богу своему, солдат, –Марш, марш, марш, солдат,Марш, марш, марш, солдат,Марш, марш, марш, солдат,Солдат самой Королевы!Чуть раньше немецкий поэт Теодор Фонтане, живший в то время в Лондоне, в поэме «Афганская трагедия» (Das Trauerspiel von Afghanistan) взял другую тональность. Полная печали и меланхолии, она точнее отражала масштаб поражения 1842 г., как видно из этого отрывка:

Снег белою пылью с небес упал,Пред Джелалабадом всадник встал.«Кто там?» – «Я кавалерист британский,Пришло посольство. С Афганистана».«Афганистан!» – он шептал без конца,Полгорода обступило гонца.Сэр Роберт Сэль, городской комендант,Помог руками с коня его снять.И вместе пошел в караулку с ним,Его усадили там, где был камин.Огонь согрел его, свет подкрепил.«Спасибо!» – вздохнул он, заговорил:«Нас было тринадцать тысяч сперва,Шел из Кабула наш караван.Солдат, начальников, баб, детей –Сдали, сгубили, предали всех…Армия разбита – а что победители? От них не осталось стихов. Лишь истории о героизме и мужестве и о преступлениях, совершенных чужаками, – рассказы, передаваемые из уст в уста, от одного поколения пуштунов к другому; а вторжения меж тем не прекращались. Но представьте себя на месте пуштунского бойца, который попал в руки солдат британо-индийской армии и которого заживо поджаривают на медленном огне в земляной печи. Черчилль описал и такой случай, причем сделал это без каких-либо эмоций или возражений цивилизаторского характера. Имперское господство неизбежно приводит к совершению преступлений против тех, кто ему сопротивляется.

Дележ Африки

В последние десятилетия XIX в., после отмены рабства, белые империалистические державы озаботились поиском чего-то, что смогло бы заменить его. Если захватывать людей теперь было нельзя, безукоризненная имперская логика подсказывала: а почему бы не захватить территорию? Их манила Африка – континент, где зародилось человечество, колыбель древних цивилизаций и, что важнее всего, сокровищница природных богатств: алмазов, минералов, а позднее и нефти. Племенная раздробленность и локальные конфликты ослабляли черную Африку. Страны, обладавшие четкой политической структурой, представляли собой пеструю и разрозненную группу.

Древнейшей из них была Абиссиния (позднее Эфиопия) – регион, некогда входивший в Амхарскую империю. Когда европейские стервятники делили Африку, она оставалась исключением. На ее независимость пока никто не покушался. В 1868 г. англичане спровоцировали конфликт и создали свою базу в городке Зула, находившемся к югу от порта Массауа на побережье Красного моря, откуда предприняли успешное нападение на горную резиденцию правителя в Магдале. Великобритания испытывала новый вид вооружений (в данном случае – однозарядные винтовки Снайдер-Энфилд), изобретенный вскоре после Крымской войны. Одного оружия, возможно, было бы недостаточно, если бы англичанам не удалось переманить на свою сторону фактического правителя провинции Тиграи, у которого были свои счеты с абиссинским королем. Италия также обратила свой взор на регион.

Вторжения европейцев на протяжении XIX в. выделили Африку как континент, созревший для захвата. Его должно было хватить на всех при условии, что белые империи не будут впадать в приступы неконтролируемой жадности и набрасываться друг на друга. Такого мнения придерживалось руководство нового германского государства, и прежде всего его архитектор и первый канцлер Отто фон Бисмарк. Объединенная Германия была страной без колониальных владений. Она стремилась наверстать упущенное в Африке. Вот почему Бисмарк в 1884–1885 гг. созвал в Берлине империалистическую конференцию[42]. Ее участники заседали три месяца. Если отбросить шелуху, на повестке стоял один вопрос: как лучше всего поделить Африку. Захват, насилие и оккупация, которые за этим последовали, шли под флагом «цивилизации» – старшего брата «гуманитарной интервенции» конца XX и начала XXI в.

Единственной отсутствующей на конференции державой были Соединенные Штаты. Они согласились принять в ней участие, но в последний момент передумали. Все прочие империалистические державы, а также те страны, которые стремились к этому статусу, в Берлине присутствовали. Африка была разделена на пятьдесят отдельных колонизированных областей без учета их этнического состава и особенностей географии – жестокая процедура, оставившая свой отпечаток на теле черной Африки на последующие полтора века. Последствия этого решения чувствуются до сих пор, притом что прочерченные на конференции границы между странами существенным образом не менялись. За то время, пока шли заседания, Франция оккупировала Алжир[43] и Тунис, а также поделила Марокко с Испанией[44]. Великобритания утвердила свое господство в Египте и Судане, хотя на территории последнего постоянно вспыхивали восстания. Французы и испанцы сохранили контроль над своими владениями в Магрибе, но никто не стал покушаться на английскую сферу влияния. Фактически к концу заседаний львиная доля официально досталась Великобритании, расширившей свое присутствие на континенте за счет Восточной и Южной Африки, а также Нигерии и Ганы. Франция закрепила за собой бо́льшую часть Западной Африки. Италия получила Сомали и некоторые районы Эфиопии. Португалия сохранила контроль над Анголой и Мозамбиком. Германии в качестве приза достались Юго-Западная Африка (Намибия) и Танганьика (Танзания)[45].

Бельгийский король Леопольд II получил Конго в личное владение – событие, уникальное в анналах империализма. Это был единственный случай в современной истории, когда территория целой страны была официально на международном уровне признана личной собственностью одного человека. На протяжении четверти столетия Конго сохраняло этот феноменальный статус. Будучи в течение всей своей жизни буквально одержим этой страной и превратив ее в источник своего сказочного богатства, Леопольд так ни разу и не удосужился лично посетить свои владения (он опасался подцепить какую-нибудь «африканскую заразу»), что сделало его самым известным «заочным землевладельцем» в истории современного империализма.