Полная версия:

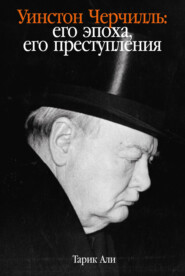

Уинстон Черчилль. Его эпоха, его преступления

Читатель может спросить: какое отношение все это имеет к Уинстону Черчиллю?

Точно так же как нам никогда ранее не приходилось сталкиваться с правдой об империи, нам не удавалось как следует присмотреться и к нашим привычным домашним божествам. Таким образом, честного и откровенного исторического разбора до сих пор так и не получилось. Тревельян практически проигнорировал фигуру Черчилля в своей 900-страничной «Истории Англии» (History of England). Он упоминает его всего в трех местах: первый раз – как убежденного сторонника «фритредерства»[13] в кабинете Бальфура, второй раз – как члена Либеральной партии, «осматривающегося вокруг в поисках своего королевства», и, наконец, в рассказе о событиях 1940 г., когда Англия, столкнувшись с «наивысшей опасностью» и вспомнив «былое мужество», «в лице Уинстона Черчилля обрела свой символ». То, что этот символ напрочь отсутствовал в выступлении Тревельяна в Конуэй-холле, помогает взглянуть на факты в некоторой перспективе.

Вместо того чтобы стать предметом тщательного исторического анализа, Черчилль превратился в отполированную икону, культ которой давно вышел из-под какого-либо контроля. Любопытно, что на протяжении всех пяти стадий его жизни – заграничных приключений, Первой мировой войны, двадцатилетнего перемирия в «европейской гражданской войне», Второй мировой войны и заключительного периода его пребывания в должности – это был весьма сдержанный культ. Даже в разгар немецкого Блица не было и в помине ничего подобного тому, что произошло позднее усилиями политиков-тори и целой плеяды консервативных и либеральных историков.

Двум кинофильмам, вышедшим в 2017 г., предшествовали многочисленные биографии. На сегодняшний день о Черчилле написано более 1600 книг. Ему посвящено несколько полок в отделе биографий Библиотеки Лондона, а еще больше – в Британской библиотеке, и это не считая обильных плодов его собственного литературного творчества. Среди биографий особое место занимает тяжеловесное надгробие в восьми томах, сооружение которого стало делом жизни сэра Мартина Гилберта, а основание заложено еще сыном Черчилля Рэндольфом. Есть консервативная версия биографии за авторством Эндрю Робертса, а чуть раньше вышла более краткая биография от Роберта Блейка. Кроме того, существует написанная в великолепном стиле и с изумительной ясностью 1000-страничная книга прекрасно эрудированного либерального политика Роя Дженкинса. Помимо перечисленных, есть и другие работы, публиковавшиеся по большей части в 1980-е гг. или позднее. Самой объективной является биография, написанная Клайвом Понтингом, но, к сожалению, весь ее тираж распродан. Из последних новинок стоит упомянуть книгу («бестселлер номер один», ни много ни мало) за авторством Бориса Джонсона, нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства[14].

Книга Джонсона на многое открывает глаза. В то время как некоторые консервативные историки выражают досаду по поводу той очевидной легкости, с которой Черчилль переходил из одной политической партии в другую, – Роберт Родс Джеймс подчеркивает, что колеблющаяся позиция Черчилля до 1939 г. вызывала заслуженную критику современников, – Джонсон дает понять, что на протяжении значительного отрезка своей политической карьеры Черчилль вел себя как человек, не принадлежащий ни к одному лагерю и ожидающий наступления своего звездного часа. Этот час, согласно общепринятому мифу, настал в 1939 г. Но даже здесь историки не могут прийти к согласию. Черчилль, как утверждают некоторые, был ярым противником политики умиротворения агрессора и буквально спас положение. В отличие от них, Джон Чармли в своей вышедшей в 1993 г. книге «Конец славы» (The End of Glory) настаивал на том, что карьерный оппортунизм Черчилля стал причиной многочисленных ошибок. Отказавшись вести переговоры о мире с Гитлером в 1940 г. и обратившись вместо этого за помощью к США, Черчилль приблизил закат Британской империи.

В своей неопубликованной дневниковой записи Чипс Ченнон[15] вспоминает неудачный клубный обед в компании других сторонников умиротворения из Консервативной партии в тот день, когда Черчилль в качестве нового премьер-министра был допущен к монаршей руке в Букингемском дворце. Он приводит слова, сказанные Ричардом Батлером[16]: «Теперь в качестве премьера у нас полукровка». На следующий день или чуть позже председатель образованного консерваторами-заднескамеечниками «Комитета 1922 г.»[17] доложил, что «три четверти членов комитета готовы дать Черчиллю пинка» и вернуть Невилла Чемберлена, архитектора Мюнхенского соглашения с Гитлером. В книге «Фактор Черчилля» (The Churchill Factor) Борис Джонсон яркими красками рисует ту ненависть, которая изливалась в адрес Черчилля со стороны целого ряда консервативных членов парламента, и целиком становится на сторону своего героя: «Чтобы руководить страной в условиях войны, Черчиллю было необходимо обуздать не только унылых героев Мюнхена – Галифакса и Чемберлена, – но и сотни консерваторов, которые привыкли думать о нем как об оппортунисте, перебежчике, хвастуне, эгоисте, дряни, пройдохе, невеже и, если судить по нескольким хорошо известным эпизодам, как о конченом пропойце». Далее он цитирует письмо Нэнси Дагдейл своему мужу Томми, стороннику Чемберлена в парламенте, который в то время находился на военной службе. Она описывает настроения, царившие внутри Консервативной партии:

Они относятся к У. Ч. с абсолютным недоверием, как ты знаешь, и они ненавидят его хвастливые выступления на радио. У. Ч. действительно является английской копией Геринга – жаждущей крови, блицкрига и раздувшейся от самомнения и переедания, а в его жилах течет такое же вероломство вперемешку с героической риторикой и пустым бахвальством. Не могу выразить, насколько все это меня угнетает{2}.

Кем и чем был Черчилль? Был ли он всего лишь пухлым карпом, с радостью готовым плавать даже в самом грязном водоеме, если при этом удовлетворялись его собственные карьерные устремления, а также нужды империи (разницы между первым и вторым для него не существовало)? Наверное, в нем было и еще что-то, однако едва ли слишком много. Чем же в таком случае объясняется его превознесение – и обретение им статуса культовой фигуры?

Культ в строгом смысле слова, со всеми сопутствующими эксцессами возник далеко не сразу после окончания Второй мировой войны. Энтони Барнетт[18], выступая с острой критикой Фолклендской (Мальвинской) войны, которую в 1982 г. устроило правительство Маргарет Тэтчер, предположил, что зарождение «черчиллизма» было связано с необходимостью пропагандистского обеспечения этого конфликта. Его горячо и весьма неожиданно поддержал Майкл Фут, тогдашний лидер лейбористов. Вот как пишет Барнетт:

Черчиллизм служит как бы каркасом, который основные течения британской политической культуры оплетают своими разноцветными нитями. Несмотря на то что в его символической основе находится реальная историческая фигура военного времени, черчиллизм в корне отличен от личности самого Черчилля. Как известно, настоящего Черчилля лишь против его воли и с большим трудом удалось поместить в рамки политических практик и партий, которые он вроде как воплощал собой. Но идеология представляет собой нечто гораздо большее, чем влияние отдельной личности, – и как раз это является секретом ее силы и живучести{3}.

Можно добавить, что эта сфабрикованная любовь к Черчиллю и то, как используется его образ, стали выражением ностальгии по империи, которая давно ушла в небытие, но которую в свое время поддерживали все три основные политические партии[19], а также крупные профсоюзы{4}. «Славные дни» прошлого прочно укоренились в историческом сознании британцев. И как только возникала необходимость – как это случилось в 1982 г., когда обществу очень трудно было смириться с реальностью, в которой Великобритания была всего лишь парой островов на севере Европы, – на помощь призывалось имя Черчилля. Победоносная война Тэтчер обеспечила ей еще один срок пребывания в должности премьер-министра и сформировала ее героический образ женщины-лидера. В своих выступлениях она даже стала называть Черчилля по имени – Уинстон, как если бы была знакома с ним лично.

Социальный историк Пол Аддисон соглашается с Барнеттом в том, что конфликт на Фолклендах сыграл важную роль в перезапуске культа Черчилля. В своем обзоре четырех новых книг, вышедших в 1980-е гг., он высказал мнение, что наблюдаемый культурный и политический регресс можно объяснить неудачной попыткой модернизации страны, предпринятой Гарольдом Уилсоном[20] и Эдвардом Хитом[21] в 1960-х и 1970-х гг.: «Как минимум в духовном смысле Черчилль пережил их всех и вновь занял свое место в британской политике в качестве одного из домашних идолов – хранителей миссис Тэтчер». Далее, однако ж, Аддисон пишет, что в те же самые десятилетия он почувствовал освежающее дуновение, способное смести старую пыльную паутину: «Патриотический пафос – за исключением фильмов о Джеймсе Бонде, где он демонстрируется как форма упадка и саморазрушения, – был оскорбителен для духа времени. Старые военно-империалистические сюжеты стали приемлемы лишь настолько, насколько в них присутствовали антивоенные настроения и социальная сатира, как в фильме Тони Ричардсона «Атака легкой кавалерии» (Charge of the Light Brigade){5}.

Когда в 1974 г. в Ноттингемском театре состоялась премьера пьесы Говарда Брентона «Черчилль» в постановке Ричарда Эйра, она была тепло принята публикой и получила благоприятные отзывы большинства критиков. Степенный и уважаемый Гарольд Гобсон в своем отзыве на пьесу, опубликованном в The Sunday Times, выразил некоторое удивление ее резким тоном – однако пьеса, как ему показалось, наводила на размышления: «Навязчивая и тревожная мысль, выраженная в мощной пьесе мистера Брентона, заключается в том, что человек, которого Англия избрала своим лидером [в 1940 г.], был не тем, кто ей нужен…»

Пьеса начинается со сцены похорон Черчилля. Люди в военной форме, несущие гроб, вдруг слышат громыхания, которые доносятся из катафалка. Они в ужасе смотрят друг на друга:

ВОЕННЫЙ МОРЯК: Сейчас он вылезет! Сейчас он вылезет! Я верю, что он сможет. Такой, как он, способен на все. (Яростно.) Так приструнить рабочих! (Давится кашлем. Откашливается. Яростно.) Мы в Уэльсе ничего ему не простили. Он войска против нас посылал, все руки в крови. Против уэльских шахтеров в 1910-м солдат посылал… Он был нашим врагом. Ненавидели мы его тушу жирную. Тушу эту жирную английскую аристократическую. Когда они собирали деньги на статую перед зданием парламента… Ни один городской или окружной совет во всем Уэльсе не стал в этом участвовать…

РЯДОВОЙ: Дык он ж войну выиграл. Это уж, как ни крути, его заслуга.

ВОЕННЫЙ МОРЯК: Войну выиграл народ. А он просто бухал со Сталиным…

ЧЕРЧИЛЛЬ (из гроба): Англия! Старая дура! Ты вконец износилась! Недостойная. Неблагодарная. После всего, что я сделал для тебя. Жалкая шлюха!

ЧЕРЧИЛЛЬ: вырывается из гроба, замотанный в британский флаг. Актер, играющий Черчилля, должен точно его скопировать. Его лицо – маска. В пальцах он сжимает незажженную сигару. Военный караул поворачивается и расступается, держа винтовки на изготовку.

В Соединенных Штатах успехи в продвижении образа Черчилля, которого изображали «янки Мальборо»[22], напрямую зависели от менявшихся приоритетов на фронтах науки и культуры.

В середине 1980-х гг. тэтчеровско-рейгановский экономический консенсус потребовал корректировок в политической и культурной сферах, а также изменений в массовой психологии, соответствующих духу начала эпохи нового мирового порядка. Для глобального англоязычного рынка понадобились новые истории. Как следствие, под этот запрос стали адаптировать многочисленные британские документальные фильмы, художественные фильмы и сериалы. Из фондов британской индустрии культуры для американской публики подходили экранизации произведений Джейн Остин, причем каждая последующая была еще грубее и тупее, чем предыдущая. С неменьшим удовольствием американцы потребляли костюмные мыльные оперы, где прославлялись представители правящих классов эпохи до 1945 г. Черчилль стал исправным источником калорий в этом рационе. Британский актер Роберт Харди умудрился сыграть его аж в трех фильмах: «Уинстон Черчилль: глухие годы» (Churchill: The Wilderness Years), «Война и память» (War and Remembrance) и «Черчилль: 100 дней, которые спасли Британию» (Churchill: 100 Days That Saved Britain).

При жизни Черчилль, как и Тревельян, хорошо понимал значение истории и – не в последнюю очередь – значение своей роли в ней. В его остроумной похвальбе – «Я не всегда бывал неправ. История оправдает меня, в особенности если я сам возьмусь за ее написание» – была лишь доля шутки. Ведь это именно то, чем он занимался с начала своей карьеры, выдавая на протяжении последующих десятилетий все новые самооправдания.

Сейчас, в начале XXI века, канонизированный образ Черчилля как главного полководца империи подвергается критике со стороны небольшого, но эффективно действующего меньшинства противников колониализма. В этом нет ничего необычного, если оглянуться на прецеденты в прошлом. Как отметила антиковед Мэри Бирд в своем регулярно обновляемом блоге А Don's Life на сайте The Times Literary Supplement[23], такова была судьба многих римских цезарей в эпоху существования той империи. Традиция сохранялась и в позднейших империях Европы. Одним из самых кровавых преступников, которых когда-либо порождала Европа, был король Бельгии Леопольд. Его правление в Конго – стране, которой он распоряжался как своей собственностью, – и совершенные за это время зверства привели к гибели нескольких миллионов африканцев. Его статуи в Бельгии сносили весной 2020 г. во время протестов, вызванных движением Black Lives Matter в США. Был ли снос статуй всего лишь секундной судорогой, после которой все опять вернется к постимперскому благообразию (как это часто бывает), покажет будущее.

Несмотря на бесспорный талант Черчилля по части саморекламы, что в свое время изрядно раздражало его либеральных и консервативных коллег, ему в конечном итоге не потребовалось «самому браться за написание истории». Он был бы в восторге не только от усердия эпигонов, полирующих его образ, но и от беззубой критики тех немногих, кто выступает против. Он всегда внимательно следил за книжным рынком – и не сильно переживал из-за отрицательных отзывов, если они помогали увеличить продажи. Денег постоянно не хватало.

Вряд ли, однако ж, он отнесся бы столь же терпимо к выступлениям против имперской миссии Великобритании – будь это критика в его личный адрес из уст бывших подданных британских колоний или атаки на его статуи со стороны протестующих английских студентов сегодня. Империализм был истинной религией Черчилля. Он никогда этого не стыдился. Он воздвиг империализму алтарь еще до того, как стал его верховным жрецом. Британская империя, в то время владычица самых обширных колоний, вселяла в него благоговение как величайшее достижение человечества.

Рука об руку с этим шли идеи расового и цивилизационного превосходства, в которые он верил – и которые активно пропагандировал. Но на эти идеи, как и на любые другие вопросы внешней и внутренней политики, Черчилль смотрел через призму сохранения и защиты империи. Идея расы отступала на задний план в ситуации, когда враги Британской империи оказывались белыми и принадлежали к той же «цивилизации». Черчилль восхищался неукротимостью буров в Южной Африке, но не яростным сопротивлением пуштунских племен, с которыми британцы столкнулись на северо-западной границе Индии. Он с уважением отзывался о боевых качествах наемников-гуркхов, но лишь потому, что англичане сами занимались их подготовкой в качестве вспомогательных войск империи. Третий рейх, конечно, был ужасным, но не настолько отвратительным, как японцы, которые, в свою очередь, стали вызывать ненависть только после того, как атаковали британские колонии в Азии.

Идея империи настолько подчинила себе все политическое мышление Черчилля, что не было такой рискованной авантюры, такого тяжкого преступления или такой бессмысленной войны, от которых он бы отказался, если на кону стояли британские владения, глобальная гегемония и коммерческие интересы. Политические катаклизмы и конфликты внутри страны, если они угрожали сложившемуся статус-кво, тоже должны были получать жесткий отпор. В интересах своей карьеры Черчилль мог произвольно менять политические партии, но это редко сказывалось на его политических взглядах.

Практически любое появлявшееся на свет реакционное течение могло рассчитывать на поддержку со стороны Черчилля. Он мог не возражать против того, чтобы женщины высшего и среднего класса катались на велосипедах и играли в теннис или, будучи замужем, открывали собственные банковские счета и носили вечерние платья с разрезом. Что он на дух не переносил, так это идею расширения демократических свобод. Предоставление женщинам избирательных прав, заявлял он, «противоречит естественным законам и практике цивилизованных стран… к этим правам стремятся лишь женщины самого неприятного толка. Те женщины, которые выполняют свой долг перед государством, то есть выходят замуж и рожают детей, имеют достаточное представительство в лице своих мужей… Я буду неуклонно выступать против этого нелепого движения»{6}.

Боевое крыло движения суфражисток вызывало у него особенное раздражение. Как и многие другие мужчины и женщины, он полагал, что предоставление женщинам избирательных прав удвоит количество избирателей от рабочего класса. Голоса, поданные за кандидаток-женщин, бросали вызов мужской монополии в политической и во многих других сферах. Ни в Либеральной, ни в Консервативной партии, в которых он в разное время состоял, он никогда не скрывал своих воззрений на этот вопрос. Это хорошо видно по эпизоду, когда он столкнулся с Сильвией Панкхёрст:

Прямо во время массового митинга Либеральной партии накануне всеобщих выборов 1906 г. суфражистка собиралась задать вопрос – готовая к тому, что ее грубо выпроводят вон, как это всегда происходило в подобных случаях. Выступал Уинстон Черчилль, хорошо известный своим «особенно оскорбительным отношением» к сторонницам избирательных прав для женщин. Когда суфражистка встала и задала вопрос: «Предоставит ли Либеральная партия право голосовать женщинам?» – он просто проигнорировал ее, но затем, когда некоторые из присутствовавших мужчин потребовали ответа, председатель пригласил суфражистку задать свой вопрос с трибуны. После того как она это сделала, Черчилль грубо взял ее за руку и усадил на стул прямо на платформе для выступающих, сказав: «Нет, вам придется ждать здесь, пока вы не выслушаете, что я собираюсь сказать», а затем обратился к аудитории: «Ничто не заставит меня проголосовать за предоставление женщинам избирательного права». Тут же все находившиеся на трибуне мужчины поднялись со своих мест, полностью скрыв суфражистку от публики, а другие тем временем вытолкали ее в заднюю комнату. Кто-то пошел за ключом, чтобы запереть ее там, а один человек, стоявший у двери, «начал очень агрессивно выражаться и, назвав ее кошкой драной, принялся размахивать руками так, будто собирался расцарапать ей лицо». Она подбежала к зарешеченному окну и стала звать на помощь людей на улице. Угрожавший ей мужчина ушел, а из толпы показали на окно с решеткой, в которой недоставало нескольких прутьев. Суфражистка вылезла через него, а затем, по просьбе собравшейся толпы, сама произнесла спонтанную речь{7}.

Во многих религиях древности существовали сакральные фигуры, выполнявшие особые функции. Самой важной из них была роль связующего звена: практически все привязывалось к нему и объединялось через него. В политическом смысле за всю свою жизнь Черчилль никогда не играл эту роль, за исключением короткого периода в самый разгар войны. Но даже тогда выступавшим против него критикам редко затыкали рот. «При демократии идолопоклонство – грех», – резко заявил Эньюрин Бивен, представлявший в парламенте левое крыло лейбористов, когда потоки лести стали чрезмерными.

По своему стилю Черчилль часто бывал импульсивен, практически всегда непоследователен, иногда хаотичен, но при этом в нем был некий особый динамизм, который, несмотря на его классовое происхождение, делал его выступления простыми и понятными. Он одинаково комфортно чувствовал себя во дворце Бленхейм[24] и в мрачных коридорах политического закулисья. Он стал премьер-министром в то время, когда Великобритания столкнулась с кризисом, угрожавшим самому ее существованию, притом что как элита страны, так и простые граждане были серьезно разделены в оценках той угрозы, которую представлял Третий рейх. До того момента он был не более чем сообразительным политиком, занятым построением собственной карьеры и отчаянно стремившимся вскарабкаться как можно выше. Ради этого он был готов испачкать руки. И очень сильно их испачкать. Эта сторона его личности была обыграна в популярном телесериале «Острые козырьки» на канале «Би-би-си». В нем есть сцена, где Черчилль оказывает содействие сотруднику Особого отделения, которому поручено физически ликвидировать сторонников группировки «Шинн Фейн»[25] на всей территории Мидлендса.

Его довоенная карьера, на всем протяжении которой он превозносил жестокости в колониях и призывал к подавлению выступлений рабочего класса внутри страны, осталась в памяти его противников среди населения. В рассказе «Надежная работа» (A Safe Job), опубликованном в конце 1950-х гг. в журнале The New Reasoner, Питер Барнс изобразил активиста Лейбористской партии из лондонского Ист-Энда – района, которому обитавшие там рабочие-мигранты, по большей части евреи, а также редкие неевреи, обеспечили устойчивую репутацию средоточия радикальной политики. В первом же абзаце хорошо ощущается дух эпохи:

Мой дядя Натаниэль был человеком, который в 1929 г. швырнул в Черчилля кирпичом. Он всегда жалел о том, что промазал. Это произошло, когда Черчилль выступал с речью во время избирательной кампании в Ист-Энде. Толпа совсем распоясалась и попыталась напасть на него. В спешке ретировавшегося к ожидавшей его машине политика провожали насмешками, улюлюканьем, а также пролетевшим мимо цели кирпичом. Его бросил мой дядя. Всю свою жизнь он был активным социалистом. Он очень любил рассказывать эту историю…

Такого рода инциденты вовсе не были уникальными – и в опасные военные годы тоже. Известный географ Дэвид Харви вспоминает:

Моя бабушка делала покупки только в кооперативном магазине, и, когда мне было лет восемь-девять (в 1943–1944 гг.), я часто гостил у нее по субботам. Однажды мы с ней отправились куда-то за ее «пайком» и оказались в очереди, где она довольно громко и с очень важным видом высказалась в том смысле, что Черчилль – сволочь ублюдочная и враг рабочих. Дома мне запрещали употреблять такие слова, и, наверное, я их запомнил именно потому, что для меня это было что-то невероятное – услышать, как бабушка прилюдно произносит такое вслух. Немало людей возмутились и принялись защищать Черчилля, говоря, что он руководит борьбой с Гитлером, на что бабушка ответила, что Гитлер тоже сволочь ублюдочная и что, возможно, для того, чтобы избавиться от одной сволочи ублюдочной, нужна другая такая же, но после окончания войны нам следует избавиться от всех этих ублюдочных сволочей – всех до единой… Я поделился этой историей со своим коллегой, когда был в Оксфорде, а он в ответ рассказал мне, как примерно в это же время по субботам ходил на утренние сеансы в кино и там каждый раз показывали киножурнал с последними новостями. Когда на экране появлялся некий человек, вся аудитория начинала шипеть и плеваться. Какое-то время он думал, что это Гитлер, но потом выяснилось, что это был Черчилль.

Еще один эпизод: журналист The New York Times в 1970-е гг. испытал настоящее потрясение во время интервью с Ричардом Бёртоном после того, как тот с большим успехом сыграл роль Черчилля в телевизионной постановке, которая называлась «Прогулка с судьбой» (Walk With Destiny). Когда актера спросили о том, что лично он думает об этом великом человеке, он ответил: «Я ненавижу Черчилля и всех ему подобных… гадкий человек… злопамятный, таким лишь бы в оловянных солдатиков поиграться». Бёртон вырос в долинах Уэльса.

И совсем недавно, в 2021 г., вышли воспоминания историка Джеффри Уикса «Между мирами: квир из долин» (Between Worlds: A Queer Boy from the Valleys), в которых среди прочего рассказывается о том, что ненависть к Черчиллю вполне ощущалась в годы юности автора, проведенные в долине Рондда[26]. Здесь не забыли, как во время беспорядков в Тонипенди Черчилль послал против бастующих шахтеров войска. «Будучи в 1950-х маленьким мальчишкой, я хорошо помню, как громко зрители в кинотеатрах начинали негодовать всякий раз, когда на экранах в выпуске новостей появлялся Черчилль, который тогда был на втором сроке в должности премьер-министра».

Откуда такой накал ненависти? Черчилль не единственный политик-реакционер в новейшей истории Великобритании. В качестве одной из причин часто называют его высокомерие; плюс, возможно, людей раздражала еще и его безудержная страсть к бахвальству. Он слишком громко радовался своим триумфам. Британцы терпимо относятся к решительным политикам, таким как Каннинг, Пиль, Дизраэли, Ллойд Джордж, Кейр Харди, Най Бивен, но они не любят, когда британцев возят лицом по британской же грязи. А Черчилль слишком часто – в Тонипенди в 1910 г., во время всеобщей стачки в 1926 г., в 1919 г. в Шотландии[27] – обращался со своими согражданами как с врагами. С какой стати это должно было нравиться всем без исключения?