Полная версия:

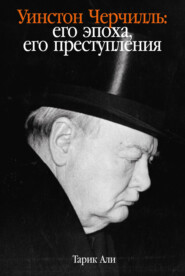

Уинстон Черчилль. Его эпоха, его преступления

Тем не менее история всегда непредсказуема. Она выбирает действующее лицо, облачает его в нарядный костюм и выталкивает на сцену, где человек играет назначенную ему роль с таким упоением, что эта роль становится частью реальности. Когда падает занавес, она разгоняет старых актеров и набирает новых – неумелых, но готовых учиться – и вновь бросает их в бой. Черчилль был одним из таких актеров, сформированных своей эпохой.

При жизни он не был культовой фигурой. Скорее наоборот. Он был приемлем в качестве лидера военного времени, но сомнения вокруг его фигуры никогда полностью не рассеивались. К тому времени, как он стал премьер-министром и главой национального правительства с Эттли в качестве своего заместителя, люди понимали, что доверить ведение войны, от которой никуда было не деться, больше некому. Поэтому они поддержали его – чтобы при первой же возможности мгновенно и без особого сожаления избавиться от него, что, собственно, и произошло в июле 1945 г.

Но даже во время войны поддержка Черчилля массами зависела от обстоятельств. Необходимо помнить, что, несмотря на всю драматургию фильма «Темные времена» (Darkest Hour), встреченного аплодисментами зрителей и критиков, Черчилль произнес свое знаменитое «Мы никогда не сдадимся» в то время, когда нация была травмирована поражением под Дюнкерком. Уже тогда было очевидно, что стадное чувство, проявившееся в начале Первой мировой войны, на этот раз не сработает. Солдаты, которым удалось эвакуироваться из Дюнкерка, знали, насколько плохо они подготовлены и вооружены и что правящий класс абсолютно не понимает причин, по которым все произошло. Даже полупоражения вызывают вопросы в умах тех, кого учили беспрекословно подчиняться старшим по званию.

Дюнкерк нанес серьезный удар по самоуверенности правящих кругов. Управлявшая страной группировка тори была вовсе не уверена в том, что Британия выживет. Пропагандистскую войну они выиграли, но широко разрекламированный «дух Дюнкерка» был не более чем маской победителя, за которой скрывалось растерянное и напуганное лицо. 1 июля 1940 г. The Times напечатала примечательную редакционную статью, которая более или менее актуальна и сегодня, но которую невозможно представить вышедшей из-под пера кого-либо из сотрудников медиаимперии Мёрдока, да и вообще любого либерального СМИ на Западе:

Когда мы говорим о демократии, мы не имеем в виду такую демократию, в которой сохраняется право участвовать в выборах, но забывается право на труд и право на жизнь. Когда мы говорим о свободе, мы не имеем в виду грубый индивидуализм, отвергающий организацию общества и экономическое планирование. Когда мы говорим о равенстве, мы не имеем в виду такое политическое равенство, которое полностью нивелируется социальными и экономическими привилегиями. Когда мы говорим о восстановлении экономики, мы говорим не столько о максимальном уровне производства (хотя потребуется и это), сколько о справедливом распределении… Европейский дом нельзя привести в порядок, если мы вначале не приведем в порядок наш собственный дом. Новый порядок не может основываться на сохранении привилегий, будь то привилегии отдельных стран, классов или индивидуумов.

Ангус Колдер в своих новаторских работах «Народная война» (The People's War, 1969) и «Миф о большом Блице» (The Myth of the Blitz, 1991) отмечает тот тектонический сдвиг, который произошел спустя какое-то время после Дюнкерка. В первой книге Колдер объясняет, что британские лейбористы и другие прогрессивные силы страны достаточно быстро поняли: новая война не является повторением предыдущей катастрофы, фашизм необходимо победить, и для этого необходимо заключить временный союз с кем угодно, даже с Черчиллем. Дух непреклонности перед лицом врага сплотил нацию.

Однако к тому времени, когда Колдер начал работу над второй книгой о Блице, его мнение явно изменилось. В этой книге он развеивает мифы о британской отваге под немецкими бомбами и показывает более неприглядную сторону событий. По всей стране вырос уровень преступности. Распространился антисемитизм. Пропагандистская машина пыталась маскировать общий упадок духа бодрыми агитками и прославлением погибших молодых летчиков. Какая там сплоченность – сплошные расколы и паранойя.

Колдер беспощадно критикует тактику воздушных налетов, проводимых Великобританией и Германией по принципу «око за око» с единственной целью деморализовать гражданское население противника – когда бомбардировкам подвергались частные дома и другие невоенные цели. Он подробно описывает, как командующий британской бомбардировочной авиацией «Бомбардировщик Харрис» с полного одобрения Черчилля принял решение об экспериментальном налете на старинный немецкий город Любек. Сброшенные на него бомбы вызвали огненный смерч, который уничтожил половину города и привел к гибели тысяч мирных жителей.

Люфтваффе ответило взаимностью, начав налеты по «Бедекеру»[28] на старые английские города, имевшие историческое и культурное значение: Бат, Норидж, Йорк, Кентербери. Городам был нанесен крупный ущерб. Погибли люди. Но гражданское население обеих воюющих стран держалось стойко. Серьезной деморализации не произошло даже после того, как Харрис устроил «налет тысячи бомбардировщиков» на Кёльн, хвастаясь тем, что свыше шести с половиной тысяч британских пилотов в составе 868 экипажей достигли цели, сбросив в общей сложности около полутора тысяч тонн бомб, из которых 60 процентов были зажигательными. Весь город был охвачен пожарами.

Воодушевленный масштабом разрушений, Черчилль превзошел сам себя в расточаемых похвалах. Однако ничто из этого не оказало сколько-нибудь серьезного влияния на моральное состояние немцев. Через две недели Кёльн вернулся к нормальной жизни.

Тем не менее к 1942 г. среди правящих элит было много недовольных руководством Черчилля. Сингапур был захвачен Японией. Ганди и Неру запустили движение «Вон из Индии!», которое неизбежно должно было сказаться на боевом духе десятков тысяч индийцев, служивших пушечным мясом для британской армии[29]. Крайний националист Субхас Чандра Бос решил создать Индийскую национальную армию, которая комплектовалась из захваченных японцами военнопленных индийского происхождения. Ее задачей было сражаться с британцами в Индии[30].

Что касается положения внутри страны, то неспособность достичь заявленного уровня производства начала сказываться на снабжении Великобритании и ее солдат на фронте. Проведенный Институтом Гэллапа опрос показал, что только треть населения удовлетворена работой военного кабинета, то есть Черчилля. Гарольд Николсон[31] в своем дневнике записал, что некоторые политики-центристы говорили ему: «Черчилля необходимо убрать», несмотря на его возражения, что такой шаг ввергнет страну в шок. Сесил Битон, также водивший дружбу с консервативными политиками, сообщал, что в их среде свободно обсуждаются недостатки и слабости Черчилля. На вопрос о том, кто мог бы его заменить, все отвечали: «Сэр Стаффорд Криппс[32]». Не Эттли, не Бевин, а Криппс, которого сегодня редко вспоминают как величайшего руководителя, какого у нас никогда не было.

В военных кругах также было заметно недовольство. В период с 1943 по 1944 г. в Каире собирался забытый ныне «Армейский парламент». Созданный солдатами и младшими офицерами для обсуждения будущего Великобритании после войны, этот парламент вдохновлялся Патнейской конференцией, на которой левеллеры спорили с Оливером Кромвелем[33]. В Каире обсуждались национализация, земельная и банковская реформы, правила наследования и трудовые отношения. На импровизированных выборах сокрушительную победу одержали лейбористы. Тори пришли к финишу последними. Конечно же, все эти экзерсисы быстро прикрыли.

В преддверии всеобщих выборов 1945 г. многие считали победу тори неизбежной, учитывая авторитет Черчилля, заслуженный во время войны. Но автор передовицы в The Times оказался пророком. Античерчиллевские настроения, особенно в среде рабочего класса, оставались сильными на протяжении всей войны, вопреки пропаганде. Лейбористы мчались к победе, выдвинув социал-демократическую программу, которая, пусть в гораздо более мягкой версии, словно мантру повторяла редакционную статью в The Times.

После смерти Черчилля в 1965 г. не было недостатка в хвалебных некрологах и славословиях со всех сторон. Ричард Кроссман, интеллектуал из Лейбористской партии и высокопоставленный министр в кабинете Гарольда Вильсона, публично выражал недовольство тем, что его заставили присутствовать на похоронах, а позднее писал, что «это ощущалось как конец эпохи, возможно, даже конец нации». Как же он ошибался! Впрочем, так ошибались многие.

В то время на самом деле казалось, что послевоенное урегулирование, постепенная деколонизация заморских владений и создание государства всеобщего благосостояния с его уютной семейной атмосферой окончательно покончили с несправедливостями прошлого и заложили фундамент современного постчерчиллевского общества. Лидер консерваторов Эдвард Хит был страстным поборником европейской идеи; премьер-министр Вильсон – чуть менее убежденным ее сторонником. Европа, которая географически представляет собой всего лишь мыс, прилепившийся к гигантскому азиатскому континенту, станет для послевоенных политиков воплощением надежды и хранительницей западной цивилизации. Ее преступления на своей территории и за ее пределами, ее войны – империалистические, гражданские и религиозные – были практически полностью забыты, за исключением геноцида евреев.

В большинстве некрологов превозносилась роль Черчилля как премьер-министра во время войны. По другим вопросам у людей были гораздо более противоречивые мнения. Служившая для поднятия морального духа пропаганда, которую Черчилль создал и в которой сам участвовал, взывала к коллективной стойкости. В этом отношении он был непревзойденным мастером тактической риторики. Что авторы панегириков упускали из виду, так это то, что корни этой стойкости уходили намного глубже и были гораздо долговечнее, чем героические призывы в конкретный исторический момент.

Многие из тех, кто страдал от массовой безработицы в 1920-е и 1930-е гг., до сих пор живы. Нередко можно услышать замечания типа «Моя семья (или мой отец) ненавидела Черчилля». Многие из солдат, восторженно приветствовавших его во время войны, голосовали против него, когда до победы оставалось рукой подать. В те дни люди дольше помнили о прошлом.

Даже когда Черчилль не был вовлечен в события напрямую, он воплощал собой более склонное к авантюризму крыло британского правящего класса: его насилие, его высокомерие, его самодовольство и лелеемые им идеи о превосходстве белой расы. Военно-аристократическое происхождение Черчилля сослужило ему большую службу, но у многих оно не вызывало безоговорочного приятия. Как подчеркивали Рой Дженкинс и другие, предки Черчилля, носившие герцогский титул Мальборо, после смерти основателя династии не произвели на свет ни одного значимого отпрыска, за исключением самого Уинстона и его отца Рэндольфа. Тенденция, которая, добавим, продолжается по сей день. Соумс – не более чем вудхаусовский персонаж, да и то не первого плана.

В отличие от многих своих коллег, Черчилль не стал довольствоваться ролью обитателя задворок или пассивного парламентария. Прежде всего он был активным империалистом. Он жаждал сражений, убийств, а если потребуется, то и собственной гибели во имя того, что было для него превыше всего, – Британской империи. Смерть всем ее врагам внутри страны и за ее пределами. А там, где белым приходилось убивать белых (буров, ирландцев, немцев, русских после 1917 г.), можно было без труда использовать другие идеологии, вполне совместимые с идеями превосходства белой расы.

Бум черчиллианы начался сорок лет назад. С тех пор история Черчилля незаметно превратилась в историю Великобритании (или по крайней мере Англии) в целом. Мало кто помнит, что в 1965 г. все было не так. Тогда сатирики, кинематографисты и другие выступали убежденными противниками империалистических войн. Насмешливый спектакль Джоан Литлвуд «Ах, какая прелестная война!» (Oh! What a Lovely War), вал критики, обрушившийся на Первую мировую войну, аншлаги в театре «Ройал Стратфорд Ист». Фильм Ричардсона «Атака легкой кавалерии» (The Charge of the Light Brigade) разоблачил культ имперской Большой игры. Тогда вряд ли можно было предвидеть восшествие Маргарет Тэтчер, Фолклендскую войну, инструментализацию образа Черчилля, усилиями Тэтчер, Блэра и Джонсона возведенного ныне в ранг общенациональной иконы. И легенда эта сформировалась по обе стороны Атлантического океана.

Приторным запахом благовоний пропитаны бумажные святилища, в которых чтут память о Черчилле и его войнах – больших и малых. Эффективность этого культа – что бумажного, что целлулоидного – невозможно отрицать. Но чего несомненно добились молодые противники колониализма и их союзники, так это того, что новый разговор о Черчилле наконец-то начат.

1

Мир империй

«Я был сыном Викторианской эры, – писал Черчилль в книге-автобиографии "Мои ранние годы" (My Early Life), – когда внутреннее устройство нашей страны казалось незыблемым, когда ее торговая и морская мощь не имела себе равных и когда сознание величия нашей империи и нашего долга по ее сохранению лишь укреплялось». В 1874 г., когда Черчилль появился на свет, Британская империя занимала господствующее положение, превосходя соперников глобальным размахом своих владений. Да, она утратила свои американские колонии, но сохранила за собой точку опоры в Канаде. Потери на американском континенте были с лихвой компенсированы завоеванием Индии. Африка была разделена по соглашению между европейскими державами.

Большинство европейцев всех социальных классов были очень похожи в своем отношении к колониям. Кто бы что ни говорил, ничто не могло сравниться с экспансией иберийских стран и их трехвековым господством над огромным континентом, расположенным по другую сторону полного опасностей океана. Это было достижение, равных которому история не знала. При этом большинство биографов Черчилля до сих пор продолжают придерживаться мнения, будто на фоне Испанской и других колониальных империй, отличавшихся жестокостью и даже варварством, господство Британии было более мягким и поэтому больше пришлось по душе тем, кого она колонизировала.

В результате Британская империя превратилась в товар номер один на ярмарке исторического наследия. Министры правительства Тэтчер в 1980-е гг., как и их наследники в кабинете Блэра, не только подвергли пересмотру казавшиеся незыблемыми принципы государства всеобщего благосостояния и задушили протестную активность профсоюзов. Они также намеревались повернуть вспять антиколониальные течения в обществе, пытавшиеся демифологизировать имперское прошлое Великобритании или остро критиковавшие его. Сам этот разворот вызвал ответную реакцию со стороны многих людей. В Великобритании приукрашенная версия колониализма совсем недавно была практически полностью опровергнута английским историком Ричардом Готтом, показавшим в своей замечательной книге масштаб сопротивления, с которым сталкивалась Британская империя. Он четко и ясно резюмировал суть проблемы:

Нередко говорится, что Британская империя была чем-то вроде образцового примера – в отличие от французов, голландцев, немцев, испанцев, португальцев и, конечно же, американцев. Существует довольно распространенное мнение, будто бы Британская империя создавалась и поддерживалась минимальным количеством насилия и при максимальной поддержке благодарного туземного населения. Этот благостный, мармеладный взгляд на прошлое далек от того понимания истории, с которым сегодня могли бы согласиться молодые люди в тех краях, что некогда входили в состав империи{8}.

Именно в этой оптике нам следует рассматривать личность молодого империалиста Уинстона Черчилля. Он принадлежал к особой разновидности людей, порожденных Викторианской эпохой, и начальные годы его становления прошли в колониальном антураже, а именно в Дублине, где его дед занимал пост вице-короля Ирландии. Родители не уделяли мальчику достаточного внимания, и он находил утешение, играя в солдатики и слушая без конца повторяемые семейные легенды, рассказывавшие о его выдающемся предке-военачальнике – первом герцоге Мальборо. Истории о доблестях герцога по части военной тактики, которые тот демонстрировал на полях сражений во многих странах, – не говоря о его политической изворотливости, начиная с участия в Славной революции[34], – лишь укрепляли страстное желание молодого Черчилля стать военным.

Родительской заботы не прибавилось и после того, как Уинстона отправили в школу-интернат в Хэрроу. Там он нашел утешение в школьном кадетском корпусе и начал готовиться к поступлению в военную академию в Сандхерсте, за место в которой претенденту предстояло выдержать жесткую конкуренцию. Его отец, лорд Рэндольф Черчилль, в то время член парламента от консерваторов, был не в восторге от этой затеи. Он предпочел бы видеть сына в какой-нибудь финансовой фирме в Сити (они дружили с Ротшильдом), чтобы тот смог зарабатывать деньги. Уинстон, одновременно боявшийся упрямого, бескомпромиссного и вспыльчивого отца и преклонявшийся перед ним, тем не менее настоял на своем и после двух неудачных попыток был принят в Сандхерст.

Его успеваемость была недостаточной для того, чтобы его зачислили в пехоту (где в те времена высоко ценили интеллект), и Черчилля, подобно многим представителям высшего общества, определили в более эффектную внешне, но при этом менее требовательную кавалерию. В том же 1893 г., чтобы отпраздновать свой новый статус кадета, он отправился на лыжный отдых в Швейцарию. Впечатление от каникул было резко испорчено после того, как он получил строгое послание от отца – человека, чье психическое здоровье было подорвано сифилисом и который до того момента совершенно не интересовался делами сына:

Ни разу я не получал по-настоящему хорошего доклада о твоей учебе ни от одного из тех преподавателей и воспитателей, с которыми тебе периодически приходилось иметь дело. Вечные задолженности, никаких успехов в классе, постоянные жалобы на полное отсутствие прилежания… При всех тех усилиях, которые прилагались ради того, чтобы сделать твою жизнь легкой и приятной, а твою учебу – нетягостной и необременительной, вот результат, которого ты добился, оказавшись среди второразрядных и третьеразрядных кадетов, годных только на то, чтобы их зачислили в кавалерийский полк… Больше я не буду писать об этом, и тебе не стоит утруждать себя ответом на эту часть моего письма, потому что отныне я не придам ни малейшего значения тому, что ты скажешь о своих достижениях и успехах. Заруби себе на носу, что если твое поведение и поступки в Сандхерсте будут похожи на то, что было в других заведениях, где тебе тщетно пытались дать хоть какое-то образование, то на этом моя ответственность за тебя закончится.

Нетрудно себе представить, каким психологическим ударом должно было стать такое письмо для девятнадцатилетнего юноши (хотя следует помнить, что в высшем обществе подобный стиль при обращении отца к сыну не был чем-то исключительным ни в то время, ни позже). На психологическом уровне начиная с этого момента доказать неправоту отца стало для Уинстона одной из целей всей жизни.

Его мать-американка, наследница крупного состояния Дженни Джером в своей родительской заботе была лишь чуточку лучше. Она любила Уинстона заочно. Когда тот вырос, она не стеснялась спать с самыми влиятельными фигурами в стране, если это могло как-то помочь карьере сына, а заодно пополнить ее собственный кошелек, который опустел после того, как экономический кризис в США унес с собой богатство ее семьи. Она немало походила по рукам в Белгравии и Вестминстере (и даже, по слухам, смогла забраться в постель к королю) – процесс этот начался в то время, пока ее муж умирал от сифилиса, и продолжился без какой-либо паузы после его смерти.

Какое-то время существовала возможность, что Черчилль унаследует герцогский титул, так как Санни, двоюродный брат Уинстона и наследник по прямой линии, оставался холостым. «Никак нельзя, – убеждена была герцогиня, – допустить, чтобы этот маленький выскочка Уинстон однажды стал герцогом». Поэтому она призвала на помощь толстосумов из США. В конце концов американку Консуэло Вандербильт удалось убедить выйти замуж за никчемного Санни. К богатой наследнице прилагалось единовременное приданое в сумме двух с половиной миллионов долларов и ежегодные выплаты в размере 30 тысяч долларов – недурной вклад в семейный бюджет. Спустя положенное время у пары родился ребенок. Теперь у Черчилля не оставалось ни единого шанса переехать в Бленхейм. Уинстон должен был сам позаботиться о себе.

Мог ли молодой кадет из Сандхерста надеяться когда-либо дослужиться до статуса крупного военачальника империи? Без сомнения, он очень хотел бы этого, но судьба распорядилась иначе. Пережить пару приключений, наблюдая за разными войнами, а то и участвуя в них, – вот все, что ему было предначертано судьбой. При этом у него никогда не возникало никаких сомнений в эффективности имперского правления. Гордясь своим славным предком, основателем династии Мальборо – Черчиллей, он был решительно настроен внести свой вклад в защиту империи – как в теории, так и на практике. Война была волшебным эликсиром, панацеей от скуки и тоски. Она была увлекательнее охоты, потому что здесь в качестве дичи обычно служили некие «дикари»… на каком бы наречии они ни говорили, насколько бы «примитивны» ни были, они были людьми и соперниками. Какое иное приключение могло бы сравниться с этим? Война, по собственным словам Черчилля, была самым «востребованным товаром».

Однако в возрасте двадцати одного года, будучи зачислен в 4-й гусарский полк, Уинстон пережил разочарование. Это был 1895 год, и на горизонте не просматривалось ни одной колониальной войны в интересах Британской империи. На родине он скучал, и «все [его] деньги были потрачены на поло-пони[35]». Как можно было найти здесь «быстрый способ заслужить отличие» и «сияющий путь» к славе? Наведя некоторые справки, он обратил взор на другую сторону Атлантики. Как он позднее вспоминал,

охота была мне не по карману, [и] я занялся поисками такого места на карте мира, где можно было бы утолить жажду приключений и азарта. Всеобщий мир, от которого вот уже многие годы изнывало человечество, был нарушен лишь в одной точке земного шара. Затянувшаяся партизанская война, которую кубинские повстанцы вели против испанцев, по слухам, входила в свою самую острую фазу{9}.

Испанская империя переживала стадию распада. В течение уже нескольких лет она прилагала усилия для подавления одновременно двух освободительных движений – на Кубе и на Филиппинах. Политическое и интеллектуальное руководство этими движениями находилось в руках Хосе Марти́ на Кубе и Хосе Рисаля на Филиппинах: первый был поэтом и публицистом, второй – писателем высочайшего класса. Жизни обоих трагически оборвались: Марти погиб в перестрелке, а Рисаль был расстрелян по приговору испанского военного трибунала.

Куба и Пуэрто-Рико оставались последними владениями Испании в Америке и были одними из самых слаборазвитых колоний. Открытие месторождений золота и серебра на материке и относительный дефицит человеческих и минеральных ресурсов, доступных для эксплуатации на Кубе, обрекли этот остров на роль незначительного, главным образом военного и административного, центра в системе Испанской империи. С 1720 по 1762 г. кубинская экономика была настолько маломощной, что для торговли с Европой хватало в среднем пяти или шести торговых судов ежегодно. Плантационная система, опиравшаяся на большое количество захваченных в Африке рабов, возникла довольно поздно и смогла по-настоящему развернуться лишь после Гаитянской революции[36]. Движение за независимость также появилось с задержкой. К 1825 г. вся континентальная часть Латинской Америки была свободной от испанского владычества, но на Кубе оно продлилось вплоть до 1898 г. В 1895 г., когда Черчилль прикидывал, к какому варианту собственного будущего ему склониться, Испания предприняла последнее отчаянное наступление на позиции кубинских патриотов.

Черчилль никогда не медлил при виде открывшейся возможности, и здесь она была просто идеальной. Он добился в полку, чтобы ему дали отпуск, намереваясь попробовать себя в роли военного репортера и своими глазами увидеть колониальную войну. Получив после смерти отца в начале года скудное наследство, он нашел в журналистике средство одновременно проявить себя и заработать какие-то деньги. Поиски газеты, которая согласилась бы направить его на испано-кубинскую войну в качестве корреспондента, вскоре увенчались успехом. В компании еще одного офицера Черчилль через США отправился в Карибский бассейн.

Черчиллю было необязательно много знать о выбранном театре военных действий. Инстинктивно он встал на сторону испанцев по очень простой причине: это была имперская держава, которая пыталась утопить в крови восстание туземцев.