Полная версия

Полная версияАбсолютное Зло и другие парадоксы объективной этики

Поскольку низшие блага являются вспомогательными, инструментальными, их ценность определяется той пользой, которую они имеют для достижения благ следующего уровня. Так, ценность бутылки воды, как бы высока она ни оказалась в какой-то момент времени, преходяща – вода необходима для жизни. А жизнь? Для творчества, созидания. А творчество? Для создания общих благ. Добравшись так до вершины пирамиды, мы упираемся в потолок, в самую последнюю цель – свободу, чья ценность определяется ей самой, т.е. является абсолютной. Соответственно, все остальные, нижележащие ценности являются относительными, а свобода задает для них шкалу и точку отсчета.

Конечно, человек может высоко ценить, и даже ошибочно ассоциировать общее благо с тем, что дорого лично ему, например, с традициями, религией, идеологическими убеждениями, родными краями, своим большим или малым народом, с любимым вождем. Эти ошибочные взгляды даже могут приобрести некоторую обьективность, если разделяются многими. И тем не менее ошибки есть ошибки. Наша цель – правильная пирамида, а ее вершиной всегда является свобода, синонимами которой, однако, в разных контекстах могут выступать помимо общего блага добро, правда, лучший мир, смысл, первопричина и тому подобное.

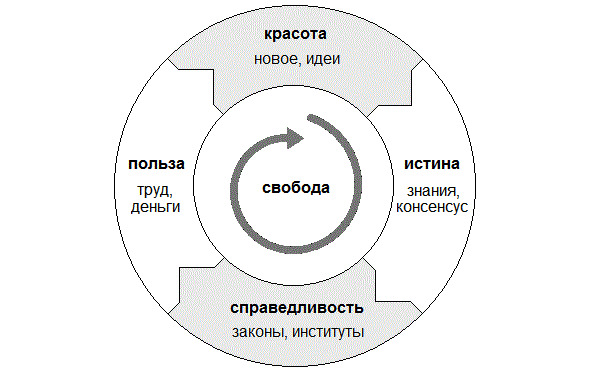

Непосредственно за свободой, во 2-ом ряду универсальных ценностей, идут такие блага, как красота, истина, справедливость и польза. Все они связаны между собой посредством свободы, но особенно очевидна связь между ними, если разместить их по кругу со свободой в центре – т.е. как бы посмотреть на пирамиду сверху. Красота стимулирует поиск нового и отражает ценность идеи. Чем красивее творческий результат, тем дальше он от старого, привычного и детерминированного, тем ближе к свободе. Истина символизирует консенсус как ее критерий и составляет ценность знания, отражает его правильность с точки зрения того, насколько применение этого знания приблизит нас к свободе. Справедливость помогает сделать общество свободнее, она воплощается в нормах и институтах, а ощущается как ликвидация какого-то вида насилия или эксплуатации. Польза устраняет конкретный вид или случай принуждения, ограничения, помех, освобождая на какое-то время. Польза составляет сущность практической ценности труда и денег.

Этот круг – творчество-наука-право-экономика – иллюстрирует «поступательный» цикл общества. Творя и рождая новое человек обращается к другим людям, чтобы удостоверить ценность и истинность его идеи. Достигнув согласия, люди вырабатывают нормы позволяющие использовать ее на практике. Нормы регулируют практическую деятельность, приносящую пользу. Работая, человек снова возвращается к творчеству чтобы придумать что-то более эффективное и более полезное.

Замечу в скобках, что ценности 3-го ряда не ограничиваются указанными на рисунке, их на самом деле может быть больше, границы этажей пирамиды ниже становятся размытыми. Например в случае истины, исключительно важными ценностями являются также плюрализм мнений, взаимопонимание, компромисс, свобода слова и многие другие.

Высшие ценности 2-го ряда являются не просто общечеловеческими, но, можно сказать, вселенскими, а поскольку лежат близко к свободе, они еще и парадоксальны. Так, чтобы точно определить что такое истина, мы уже должны знать что это такое – ведь иначе наше определение не будет истинным. Красота обладает невероятным сочетанием универсальности и одновременно уникальности, а справедливость старается найти невозможный баланс между равенством и неравенством. Люди пока не научились понимать как возможна справедливость в публичной жизни – устранение одной несправедливости обычно ведет к другой. Что касается пользы, то требование ее обьективности приводит к тому, что польза становится субьективно бесполезна – чем полезней результат всем, тем менее он полезен каждому. Однако несмотря на трудности, люди уже способны придти к некому общему пониманию этих ценностей, о чем свидетельствуют и признанные истины, и признанные каноны красоты, и устоявшиеся процедуры поиска справедливости, и тем более массы полезных вещей в быту.

Однако каждый достигнутый уровень понимания высших ценностей всегда временный. По мере прогресса содержание этих ценностей меняется, они приближаются к свободе. Но именно поэтому они, как ни странно, несут на себе печать абсолюта, ведь они не просто приближаются, но и приближают, ведут, указывают направление. Их абсолютность, хоть и «неполноценная», проявляется в том факте, что они могут служить конечными целями, т.е. они нужны нам сами по себе, в отличие от прочих ценностей, уже в гораздо большей степени инструментальных. Таким образом, высшие ценности как бы подменяют собой свободу, которая слишком абстрактна, чтобы выступать целью сама по себе. Они – первый шаг в ее конкретизации. Так, художник может стремится к красоте, ученый – к истине, государственный муж – к справедливости, а все мы вместе – к практической пользе.

Конечно, эти цели все еще слишком абстрактны и требуют дальнейшей конкретизации, поиска собственного, уникального пути к ним. Но если сосредоточиться на ценностях 3-го уровня, человек рискует потерять из виду главное – свободу. Например, если поставить себе целью искусство для искусства, или науку ради науки, или мощь государства, или экономический рост, не говоря о фетише труда или денег, становится неясно – для чего все это? Высшие ценности придают деятельности смысл, а потому только они допустимы в качестве конечных целей человека.

24 Надо ли любить людей?

В нашей схеме не нашлось места многим важным ценностям, характерным для межличностных отношений. Человек, не знакомый с этикой, мог бы воскликнуть – как же так! Разве не в добрых отношениях между людьми заключается смысл морали? Мы, однако, уже знаем, что любые отношения не регулируемые формальными нормами есть личные отношения, в которых свобода не играет главной роли. Ценности любви, уважения, сострадания, доброты и множества других чувств и черт характера субьективны, как и ценности самих субьектов. С точки зрения этики, все они – лишь средства для дела свободы.

Непонимание этого приводит к тому, что любовь «к ближнему» изобретенная христианством, равно как и любовь «к дальнему» творчески позаимствованная у нее философией, многими считается абсолютной вершиной морали, этакой универсальной моделью общечеловеческой нравственности. И правда, как хорошо звучит – любить других, нести им благо, творить добро ради них! Что может быть лучше! Между тем, за этими красивыми словами, как впрочем и за любыми ошибочными моральными требованиями, скрываются насилие, ложь и вред.

Во-первых, это насилие над собой, самоотречение, жизнь ради других, ради тех, к кому человек не питает никаких добрых чувств. Оно непрактично и чревато конфликтами – ведь именно в любви проявляется ценность личных отношений. Человек, который любит всех – не любит никого. Во-вторых, это насилие над другими, навязывание личных отношений, непрошенная забота о посторонних людях. Вы бы хотели чтобы вас любил незнакомый или едва знакомый человек? Не кажется ли это несколько неестественным, вызывает подозрение в его умыслах? Кроме того, оказанная услуга ставит вас в неуютное положение должника. Христианин мог бы возразить, что возвращать долг следует кому попало, без разбора, но так ли это? Если вы должны кому-то, разве отдать долг надлежит не именно ему? В-третьих, любовь требует не размышления, а великодушия, милосердия, терпения, она принимает человека таким какой он есть, не интересуется его мнением и не видит его недостатков. Как такая любовь может сделать человека лучше, принести пользу обществу? В-четвертых, за красивыми словами скрывается психологическое насилие. Предьявляя невыполнимое требование любить всех, моралисты ставят нас в безвыходное положение, заранее делают виноватыми, подчиняют своему моральному диктату и превращают в легкую добычу демагогов. В-пятых, там скрывается отказ от социального и морального прогресса. Моралисты вынуждают нас пренебрегать социальным творчеством, поиском практических решений. Зачем строить какие-то общественные модели, придумывать справедливые институты, раз все это заведомо неправильно, немилосердно и жестоко? Давайте просто возьмемся за руки и полюбим друг друга! В-шестых, там скрывается предательство, поражение в борьбе со злом. Нельзя одновременно любить и Бога, и Дьявола, и святого, и падшего. Враг олицетворяет зло, возлюбить врага значит сдаться, уступить ему. Зло не ценит добра, оно пользуется им, а потому требуя приносить добро в жертву злу, христианство фактически (или по крайней мере на словах) служит злу. Христиане утверждают, что Бог послал на землю сына, дабы его распяли силы зла и он «тем самым сокрушил их своей любовью». Эта сказка о моральной победе сокрытой в реальном поражении, в смерти, выглядит как уловка для тех, у кого нет возможности воскреснуть. В чем победа? В надежде на угрызения совести у врагов? У зла?

Таким образом, любовь к посторонним – не что иное как вид психологического насилия, а навязывание ее в качестве морального долга – моральное насилие. Как и всякое насилие, она не безобидна. Она не только дискредитирует мораль, но и подрывает идею справедливости, заставляя людей оказывать помощь не там, где она нужна, подменяя фальшивой благотворительностью необходимость борьбы за свободу, за исправление насильственных, несправедливых институтов. Универсальная любовь взывает к всепрощению, культивирует иждивенчество, размывает публичную сферу, обесценивает формальное право.

В чем истоки этого морального конфуза, этого недоразумения? В недостаточно развитой моральной интуиции, в непонимании сложности общественного устройства. В основе христианской любви лежит обычная жертвенная мораль, даже скорее обычная, естественная доброта. Как из доброты получить универсальную мораль? Растянуть бесконечно широко, довести до крайности. Но универсализация жертвы, возведение ее в абсолют обесценивает, обессмысливает ее. Вот и закономерный результат! В отличие от негативной этики, жертвенная мораль позитивна, она требует действий и тем лишает человека свободы. Да, в личных отношениях люди не свободны, но они отказались от свободы добровольно, это был их выбор. Жертва навязанная безусловно – это не моральный выбор, а моральное ярмо. Но навязывая свой долг, христианство, как и следовало ожидать, не дает никаких конкретных указаний что надо делать. Вместо этого, богословы упражняются в бесконечных попытках разьяснить, что же значит эта любовь, что под ней надо понимать. Любовь не формализуема, она всегда оставляет место для произвола. В итоге, идеал любви за две тысячи лет не только не нашел практического применения, но и был извращен всей моральной практикой. Добрые слова у христиан прекрасно сочетались с недобрыми делами.

Персональная любовь не способна привести к общему благу. В качестве примера ее моральной слепоты можно взять сострадание к «маленькому человеку», характерное для русской литературы. Простой человек, бессловесный винтик – это раб, утративший волю к сопротивлению, сломленный эмоционально, психологически или как-то еще. Разве сострадание нужно ему? Этика подсказывает, что вместо унизительного и оправдывающего каких-то конкретных винтиков сострадания, задача человека – освободить всех, подарить не заботу и сочувствие одному из них, а свободу каждому стать самим собой, вырасти из человечка в человека. Именно в уничтожении насилия, угнетения, несправедливости заключается истинное добро, которое любовь не способна увидеть будучи ослеплена чьим-то личным несчастьем.

В самом деле, если бы христиане продуманно попытались возвести доброту в абсолют, придать ей наиболее универсальную форму, они пришли бы не к нелепому «возлюби врага своего как самого себя», а к свободе, поскольку универсальная любовь, любовь одна на всех – это очевидный суррогат общего блага. Так можно понимать и их догадку о том, что «бог есть любовь». Именно через такую «любовь», то есть свободу, личность, «душа», соединяется со всеми, находит свое место, обретает смысл и преодолевает одиночество. Свобода направляет человека к добру, помогает стать лучше, но не соревнуясь со всеми в любви ко всем, а уничтожая насилие, что несет благо каждому. Так человек становится хорошим для всех, а значит – ни для кого конкретного. Конкретная же доброта всегда несправедлива по отношению к непричастным. И если в личной сфере пренебрегать интересами посторонних людей вполне допустимо, в публичной сфере любовь неуместна. Максимальное добро по отношению к посторонним – не любить их, а предоставить им максимальную свободу.

Как появилась идея всеобщей любви? Это одна из ранних попыток осмысления морали, добра. Добро не постигается рассудком, но поддается рационализации. А тогда как раз были популярны боги как универсальные обьяснения всему происходящему. Отсюда примитивная попытка обосновать необходимость преодоления эгоизма Богом, Высшей Силой. Отсюда же примитивный результат – доведение жертвы до абсурда, ведь Бог всемогущ, он один на всех. Другой причиной являлись жизненные условия ее авторов. В те времена и в тех краях люди жили мелкими общинами, а города были несравнимо меньше нынешних. В маленькой общине все так или иначе знакомы. До сих пор в небольших городках, в селах, принято здороваться с незнакомцами. Это – признак личных отношений, которые как раз предполагают жертвенность. Но в крупном городе, в толпе, человек теряется, он перестает замечать окружающих. Ни о каких личных отношениях в таких условиях не может быть и речи. Третья причина появления христианской любви – неприятие иудейской «избранности», идеи превосходства своего народа над всеми остальными, выражаясь современным языком – нацизма, расизма и шовинизма. Но если любить надо не только свой народ, значит всех? Выходит, все люди равно достойны любви? Выходит, надо терпеть их самые дикие выходки?

Вероятно была и четвертая причина – честная, но наивная попытка хоть как-то уменьшить ненависть, злобу и жестокость процветающие между гомо-сапиенсами. Перейти к договору, разорвать бесконечный цикл насилия трудно. Возможно, есть смысл немного перегнуть палку? А если к любви добавить прощение, это еще больше увеличит шансы тем, что поможет развеять страх возмездия за причиненное в прошлом зло – ибо нельзя перейти к договору не разобравшись с накопленными долгами. Часто именно страх расплаты заставляет творить новое насилие. Этим можно обьяснить не менее нелепое, чем возлюбить врага своего, требование подставить другую щеку. Увы, история показала, что увещевания о любви и прощении не работают. А потому прощать есть смысл только после восстановления справедливости и, разумеется, раскаяния.

Но если любить посторонних неправильно, то как тогда относиться к людям? Терпеть? Не замечать? Как трактовать фразу «максимальное добро по отношению к посторонним – предоставить им максимальную свободу»? Очевидный ответ – относиться к ним справедливо. Да, справедливость – сложная, противоречивая ценность. Любовь же обманчиво проста – каждый знает, что это такое. К счастью, справедливость не замыкается в субьективном мнении, а требует диалога, согласия сторон. Это и есть путь к идеальному обществу, в то время как любовь способна лишь породить теплый круг близких людей, но никак не обьединить посторонних.

Из чего слагается справедливое отношение к человеку? Главным образом, из нейтральности и обьективности. Нейтральность отражает равенство как аспект справедливости. Нейтральность требует непредвзятости, игнорирования биологических, культурных и личностных особенностей человека, взгляда на него как на равного участника договора. Она помогает держаться в строгих рамках публичных формальных норм, из которых самая первая вероятно должна быть связана с требованием не создавать посторонним людям не только проблем, но даже малейших неудобств. Обьективность отражает противоположный аспект справедливости – неравенство. Обьективность требует максимально правильной оценки действий, поступков, поведения человека, его вклада, будь он положительный или отрицательный, в жизнь общества.

Вы спросите – но как же можно относиться нейтрально к тем, кому трудно, кто нуждается в помощи? Я думаю, надо сосредоточиться на устранении социальных условий, которые порождают трудности. Ну а как относиться к тем, кто нуждается в помощи по другим, несоциальным причинам, кто например тяжело заболел? Я думаю, надо заботиться о своих родных и друзьях, заботиться обо всех невозможно. В этом смысл любви. Если каждый будет помогать своим близким, тем кто рядом, помощь чужих не потребуется.

Наконец, вспомните о ценности человека. Любовь слепа, любить можно и хороших, и плохих. Но, положа руку на сердце, разве это правильно? Разве заслуживают любви те же гомо-сапиенсы? Любви достойны лишь хорошие люди, а хорошим может быть только свободный человек, личность. Вы возразите – но ведь мы любим животных, мы хотим им блага! Почему же нельзя любить гомо-сапиенса? Потому что он слишком похож на нас, он отличается только поведением. Это пародия на человека, а пародию любить нельзя. Кроме того, цель жизни гомо-сапиенса – личные блага за общий счет. И если окружить его любовью, то логично первым делом предоставить ему возможность достичь этой цели! А значит, если гомо-сапиенс попал в публичную сферу, он, как сознательный противник общего блага, должен быть не только лишен любви и заботы, но и наказан за его насилие. Что, кстати, есть вполне справедливое отношение к нему.

Что же касается людей, то каждый, несомненно, волен любить кого угодно, это дело личное. Однако разумно, на мой взгляд, любить только знакомых и только до той степени до какой они того заслуживают.

25 Как улучшить человека?

Плохие люди для свободы не слишком ценны, а значит неизбежно встает задача улучшить человека. Моралисты здесь могли бы возмутиться – это негуманно, бесчеловечно! И они правы! С точки зрения человеколюба – христианина или гуманиста – улучшение человека кощунственно. Ведь человек – мера всех вещей, он может быть только целью, он – высшая ценность. Да и как улучшить самое лучшее, что и так уже сотворено «по образу и подобию»? В каком направлении его улучшать?

Этика избавляет нас от этих предрассудков. Можно ли сделать мир лучше, не улучшив человека? Очевидно нет. Эволюция создала нас хищниками, преодоление нашей хищной природы безусловно актуально. И, как можно ожидать вследствие обьективности этики, люди стремятся стать лучше. Они следят за собой, стригут ногти и волосы, читают и смотрят кино, ну а кое-кто интересуется этикой, учится правильному поведению :). Являются ли названные занятия улучшением человека? Несомненно. Культурный человек – это улучшенная версия гомо-сапиенса. Собственно, вся история цивилизации – в значительной степени история улучшения человека.

Важная особенность этих улучшений – индивидуальность. Человек в конечном итоге сам решает что и как в себе изменить. Но если каждый начинает эту работу с нуля – разве можно говорить об улучшении человека как такового? Значит, задача заключается в том, чтобы улучшения не ограничивались индивидом, а каким-то образом накапливались, передавались по наследству. Однако сразу возникает моральная проблема – как можно улучшать людей, а речь идет о грядущих поколениях, без их согласия?

Увы, в рамках обьективной этики эта проблема неразрешима – договор между поколениями возможен только умозрительно. К счастью, есть путь в обход этики. Будущие поколения, прежде чем они попадут в поле договора, должны родиться и вырасти. Этот процесс практически целиком лежит в личной сфере, а управляется жертвенной моралью. Именно она дает право родителям решать какие изменения они хотели бы увидеть в своих детях. Кто как ни родители желают им блага? Но откуда родители возьмут правильное понимание блага? Из договора с современниками, из культуры и этики. А раз так – мы вполне можем продолжить наши этические размышления.

Что значит улучшить человека? Сделать его ближе к идеалу. Но в чем заключается идеал? Как он выглядит? Раньше было популярно словосочетание «всесторонне развитая личность». Вы думаете, это значило «красивая, умная, сильная»? Как выяснилось – богатая. Именно таков идеал для большинства населения. Ну а для этики? Свободная, в том числе от всевозможных пороков. К сожалению, непознаваемость свободы не позволяет нам вообразить совершенного человека. Ясно лишь, что дорога к нему начинается с воспитания.

Как необходимо воспитывать ребенка, чтобы он вырос свободным человеком? Конечно, родителям виднее, но на мой взгляд, есть два ключевые фактора, о которых иногда забывают. Первый – приучение к порядку, самодисциплине, т.е. к осмысленному следованию правилам, к осознанию ответственности за их нарушение. Это требует выработки воли, умения подавлять инстинкты и желания, преодолевать умственную и физическую лень, противостоять соблазнам и искушениям. Второй фактор – развитие умения самостоятельно мыслить, вырабатывать и отстаивать собственную точку зрения. Выступления и дискуссии, споры и убеждение оппонентов – слагаемые успешного договора. Сама философия возникла как следствие работы первых демократических собраний. Ну и как не упомянуть наши беседы, без коих воспитание останется тратой времени!

Однако, наша тема сегодня – улучшение человека, а одним воспитанием этого не добиться. К счастью, прогресс подарил нам биотехнологии – скоро люди смогут изменять организм человека и эти изменения наверняка не ограничатся лечением, исправлением дефектов или внешним видом. Впрочем, говорить «к счастью» пока преждевременно. Во-первых, мы еще не выяснили, что значит улучшать человека. Как бы люди не изменили себя в худшую сторону! Второе, что более важно, найдутся те, кто именно это и попытается сделать, например, захочет превратить остальных в своих генетических рабов. Таких моральных уродов всегда полно, но раньше у них не было возможностей необратимо менять людей. Этика конечно этого не допустит, но проблема в том, что она работает слишком медленно и человечество рискует потерять массу времени, пока исправит свои ошибки.

Что же подсказывает нам моральная интуиция? Как следует улучшать человека? Скорее всего, изменения должны закреплять и развивать плоды воспитания и культуры, т.е. освобождать человека от насилия его животной природы, от биологического детерминизма. Вместо изнуряющей борьбы с природой мы сможем раз и навсегда искоренить наши вредные инстинкты, победить агрессивность и жадность, избавиться от страха. Мы сможем уменьшить и даже ликвидировать потребности в лекарствах, отдыхе, еде!

Выходит, этика собирается превратить нас в «постбиологическую», «трансгуманную» форму жизни, избавить от хрупкой органической оболочки? Возможно. Однако, станет ли мы свободны? Не приведет ли тотальное преодоление природы к тому, что человек, напротив, потеряет волю? Ведь свобода неотделима от противостояния с детерминизмом! Но откуда возьмется детерминизм, если исчезнет его биологическая разновидность – проводник, посредник между внешним миром и разумом? Не окажется ли совершенный человек этаким автоматом добра, а вернее зла, поскольку утратит чувство свободы не будучи ограничен в ней? Недаром свободу мы лучше всего чувствуем именно когда теряем!

Возьмем потребности. Без потребностей не будет желания их удовлетворить, не будет ценностей, смыслов и целей. Обычно потребности невозможно удовлетворить раз и навсегда – они появляются вновь, растут, множатся, превращают человека в своего раба. На культивировании бесконечных потребностей основано нынешнее потребительское, т.н. «свободное» общество. Но разве стали свободны люди, удовлетворившие их – заимевшие большие дома, несколько машин, огромные гардеробы, бесчисленную домашнюю технику? Потребности можно только преодолевать – так и получается свобода. Соответственно, если наука подарит нам легкую возможность избавления от потребностей, будет ли она равнозначна свободе? Будем ли мы ценить ее? Не появится ли у нас новая потребность – в преодолении потребности избавления от потребностей? Т.е. в преодолении этики?!

Или возьмем удовольствия. С точки зрения биологии естественные удовольствия законны и полезны для нас – иначе бы они не появились. К сожалению, с точки зрения этики практически все они вредны – все они так или иначе ориентированы на борьбу за выживание. Но надо ли от них избавляться? Что это будет за жизнь без удовольствий? Что, если без них мозг ослабнет и зачахнет? Очевидно, людям придется как-то виртуально симулировать отсутствующий организм. Скажем, посылать нужные импульсы прямо в мозг. Однако, удастся ли так обмануть его? Что, если удовольствия доставленные прямо в мозг убьют его еще верней? Наркомания – это болезнь мозга, а не тела. Конечно, взамен животных удовольствий получаемых за счет других, этика способна подарить удовольствие от выполненного долга, принесенной пользы, достигнутой цели, осмысленного бытия, от осознания себя человеком в конце концов. Но достаточно ли этого для полноценной жизни?