Полная версия

Полная версияМ. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность

Вообще день его резко разделялся на две половины. Утром он работал в своей комнате, при открытом окне, любя свежий воздух; в окно глядели из садика вишневые ветви, и, работая, поэт протягивал руку к вишням и лакомился ими. Но чем больше и серьезнее он работал, тем, по-видимому, чувствовал большую потребность чудить, дурачиться и совершать поступки, какие могут прийти в голову разве только 15-летнему мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех без обеда.

Раз какой-то проезжий стихотворец пришел к нему с толстой тетрадью своих произведений и начал их читать; но в разговоре, между прочим, сказал, что он едет из России и везет с собой бочонок свежепросольных огурцов, большой редкости на Кавказе; тогда Лермонтов предложил ему встретиться еще раз, чтобы внимательнее выслушать его прекрасную поэзию, и на другой день, придя к нему, намекнул на огурцы, которые благодушный хозяин и поспешил подать. Затем началось чтение, и покуда автор все более и более углублялся в свою поэзию, его слушатель, Лермонтов, скушал половину огурчиков, другую половину набил себе в карманы и, окончив свой подвиг, бежал без прощанья от неумолимого чтеца-стихотворца.

Обедая в пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу: собирая столовые тарелки, ударом о голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина и тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытье в горячую воду; тут она разом разлеталась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, эта шутка не могла продолжаться долго. Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невиновности прислуги и расплатился щедро за свою забаву.

Но этот весельчак и школьник по наружности скрывал в себе бездну мрака, разочарования и горького отчаяния. В то же время его неотступно преследовали тягота жизни и предчувствие близкой смерти.

На всех стихотворениях его последних лет, преисполненных трагического колорита, лежит печать этого предчувствия, которое он неоднократно высказывал своим друзьям. Так, товарищ его А. Меринский рассказывает в своих воспоминаниях, что 8 июля (за неделю до смерти Лермонтова) он встретился с ним довольно поздно на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном расположении духа, – то грустил, то вдруг становился желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружающем. Между прочим, в разговоре он сказал: “Чувствую – мне очень мало осталось жить”.

Под влиянием такого мрачного настроения духа в последнее время в Лермонтове еще в большей степени усилилась страсть издеваться над людьми и донимать их злым сарказмом. Представители петербургского бомонда в Пятигорске и примыкавшие к ним и тянувшиеся за знатью аристократствующие мещане, как мы сказали выше, наиболее возбуждали желчь поэта и служили мишенью для его острот и выходок. Это повело к тому, что все пятигорское общество разделилось на две партии. Когда местные обыватели с “лермонтовскою бандою” во главе затевали какой-нибудь импровизированный бал под открытым небом, аристократы презрительно насмехались над затеей и не удостаивали ее своим участием; а затем, в пику неприличным “кавказцам”, устраивали свой собственный вечер, стараясь затмить бал “кавказцев” роскошью и светским шиком, причем “кавказцы”, конечно же, не приглашались.

Взаимный антагонизм между двумя партиями при таких условиях все более и более обострялся. Дошло дело до того, что Лермонтов со своими товарищами положительно не давал прохода представительницам неприятельского лагеря, осыпая последних, при встречах с ними на улицах, насмешками, шуточными прозвищами и т. п. Некоторые из влиятельных личностей этого лагеря, желая наказать “несносного выскочку и задиру”, ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный из терпения, “проучит ядовитую гадину”, как они выражались. Другие же, не ограничиваясь одним ожиданием, начали искать подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги. Так, узнав о насмешках Лермонтова над молодым Лисаневичем, одним из поклонников Надежды Петровны Верзилиной, ему через некоторых услужливых лиц передали, что терпеть насмешки Лермонтова не согласуется с честью офицера. Лисаневич указывал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно и, в случаях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, первый извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль – проучить. “Что вы, – возражал Лисаневич, – чтобы у меня поднялась рука на такого человека!”

Без сомнения, те же лица, которым не удалось подстрекнуть на недоброе дело Лисаневича, обратились к другому поклоннику Надежды Петровны, Н. С. Мартынову. Некогда это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста, всегда очень любезный, веселый, порядочно певший под фортепиано романсы и полный надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал дослужиться на Кавказе не иначе, как до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда был прикомандирован, и в 1841 году проживал в Пятигорске. Но в каком положении! Не получив генеральского чина, он был уже в отставке, всего лишь майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, ходил в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый. Нося форму Гребенского казачьего полка, Мартынов как находившийся в отставке делал разные вольные к ней добавления, меняя цвета и прилаживая их согласно погоде, случаю или вкусу своему. По большей части он носил белую черкеску и черный бархатный или шелковый бешмет; или наоборот: черную черкеску и белый бешмет. В последнем случае – это бывало в дождливую погоду – он надевал черную папаху вместо белой, в которой являлся на гулянье. Рукава черкески он обыкновенно засучивал, что придавало всей его фигуре смелый и вызывающий вид. Он был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед нежным полом и производить эффект своим появлением. Охотно напускал он на себя мрачный вид, щеголяя “модным байронизмом”. Неудивительно, что Лермонтов, не выносивший фальши и заносчивости, при всем дружественном расположении к Мартынову нещадно преследовал его своими насмешками, эпиграммами и массою карикатур, которые помещались в альбоме, составлявшемся молодежью. Между прочим, он прозвал Мартынова, по поводу страсти его носить непомерно длинный кинжал, “Montagnard au grand poignard”,[10] и это прозвище особенно раздражало Мартынова.

При этих условиях враги Лермонтова нашли в Мартынове человека совершенно для себя подходящего. Самолюбивый и тщеславный неудачник и сам с каждым днем все более и более раздражался против беспощадного насмешника, которого в душе считал ниже себя и по “карьере”, и по “салонным” талантам, а интриганы, без сомнения, еще более подливали масла в огонь, – и все, таким образом, вело к ужасной катастрофе.

В воскресенье, 13 июля, на журфиксе у Верзилиных собралось немного близких знакомых и обычных посетителей: полковник Зельмиц с дочерьми, Лермонтов, Мартынов, Трубецкой, Глебов, Васильчиков, Лев Пушкин и еще некоторые. В этот вечер Мартынов был особенно мрачен и танцевал мало. Лермонтов, на которого Эмилия Александровна сердилась за постоянное поддразнивание, приставал к ней, прося “сделать с ним хоть один тур”. Только под конец вечера, когда он усилил свои настойчивые требования и, изменив тон насмешки, сказал: “М-llе Эмили, пожалуйста, только один тур, в последний раз в мою жизнь!”, она с ним провальсировала. Затем Лермонтов усадил Эмилию Александровну около ломберного стола и сам поместился возле. С другой стороны занял место Лев Пушкин. “Оба они, – рассказывает Эмилия Александровна, – отличались злоязычием и принялись взапуски острить. Собственно обидно-злого в том, что они говорили, ничего не было, но я очень смеялась неожиданным оборотам и анекдотическим рассказам, в которые вмешали и знакомых нам людей. Конечно, досталось больше всего “водяному обществу”, к нам мало расположенному; затронуты были и некоторые приятели наши. При этом Лермонтов, приподнимая одной рукой крышку ломберного стола, другой чертил мелом иллюстрации к своим рассказам”. В это время танцы прекратились и общество разбрелось группами по комнатам и углам залы. Князь Трубецкой сидел за роялем и играл что-то очень шумное. По другую сторону Надежда Петровна разговаривала с Мартыновым, который стоял в обыкновенном своем костюме – он и во время танцев не снял длинного своего кинжала – и часто переменял позы, из которых одна была изысканней другой. Лермонтов это заметил и, обратив внимание собеседников, стал что-то говорить по адресу Мартынова, а затем мелом, двумя-тремя штрихами, иллюстрировал позу Мартынова с большим его кинжалом на поясе. Но Мартынов, поймав два-три обращенных на него взгляда, подозрительно и сердито посмотрел на сидевших с Лермонтовым. “Перестаньте, Михаил Юрьевич! Вы видите – Мартынов сердится”, – сказала Эмилия Александровна. Под шумные звуки фортепиано говорили не совсем тихо, а скорее сдержанным только голосом. На замечание Эмилии Александровны Лермонтов что-то отвечал улыбаясь, но в это время, как нарочно, Трубецкой, взяв сильный аккорд, оборвал свою игру. Слово “poignard”[11] отчетливо раздалось в устах Лермонтова. Мартынов побледнел, глаза сверкнули, губы задрожали; выпрямившись, он быстрыми шагами подошел к Лермонтову и, гневно сказав: “Сколько раз я просил вас оставить свои шутки, особенно в присутствии дам!”, отошел на прежнее место. “Это совершилось так быстро, – заметила Эмилия Александровна, – что Лермонтов мог только опустить крышку ломберного стола, но ответить не успел. Меня поразил тон Мартынова и то, что он, бывший на ты с Лермонтовым, произнес слово вы с особенным ударением. “Язык мой, враг мой!” – сказала я Михаилу Юрьевичу. “Ce n'est rien; demain nous serons bons amis!”,[12] – отвечал он спокойно”.

Никто из прочих присутствовавших не заметил этого короткого объяснения. Скоро стали расходиться. Выходя из ворот дома, Мартынов остановил за рукав Лермонтова и, оставшись позади товарищей, сказал ему сдержанным голосом по-французски:

– Вы знаете, Лермонтов, что я очень долго выносил ваши шутки, продолжающиеся несмотря на неоднократное мое требование, чтобы вы их прекратили.

– Что же, ты обиделся? – спросил Лермонтов.

– Да, конечно, обиделся.

– Не хочешь ли требовать удовлетворения?

– Почему же нет?

Тут Лермонтов перебил его словами:

– Меня изумляют и твоя выходка, и твой тон… Впрочем, ты знаешь, вызовом меня испугать нельзя… хочешь драться – будем драться.

– Конечно, хочу, – отвечал Мартынов, – и потому разговор этот может считаться вызовом.

Подойдя к домам своим, они молча раскланялись и вошли в свои квартиры. Вернувшись домой, Мартынов обратился к своему сожителю Глебову и просил его быть секундантом. Глебов тщетно старался успокоить Мартынова и склонить к примирению. Особенное участие в деле принимали ближайшие к сторонам молодые люди: Столыпин, князь Васильчиков и Глебов. Так как Мартынов никаких предложений не принимал, то решили просить Лермонтова временно удалиться и дать Мартынову успокоиться. Лермонтов согласился уехать на двое суток в Железноводск. В отсутствие его друзья думали дело уладить.

Но попытки их не увенчались успехом. Подстрекаемый ли другими или из личного упрямства, Мартынов не уступал. Его тешила роль непреклонного; он даже повеселел и не раз подсмеивался над “путешествующим противником своим”. Пришлось предоставить дуэли осуществиться. Но все же никто из участвующих не верил в ее серьезность, в убеждении, что противники, обменявшись выстрелами, помирятся, и все закончится веселою пирушкой. Сам Лермонтов говорил, что у него рука не поднимется на Мартынова и что он выстрелит в воздух.

15 июля было назначено днем для поединка. Дали знать Лермонтову в Железноводске. Ему приходилось ехать через немецкую колонию Каррас. Там должны были встретить его товарищи. Местом же дуэли выбрали подножие Машука на половине дороги между колонией и Пятигорском. Некоторые надеялись, что в Каррасе удастся помирить противников. Поэтому Лермонтов должен был там обедать; привезли туда и Мартынова. Противники раскланялись, но вместо слов примирения Мартынов напомнил о том, что пора бы дать ему удовлетворение, на что Лермонтов выразил всегдашнюю свою готовность. Около шести часов прибыли на место поединка. Оставив лошадей у проводника, Лермонтов со своими секундантами (секундантами были Столыпин, Глебов, Трубецкой и Васильчиков, но с которой из сторон кто из них был, осталось невыясненным) пошел вверх, к полянке между двумя кустами. Мартынов был уже там. Докторов не было, так как дуэли не придавали серьезного значения, не было даже приготовлено экипажа на случай, если кто-нибудь будет ранен.

Мартынов стоял мрачный, со злым выражением лица. Столыпин обратил на это внимание Лермонтова, который только пожал плечами. На губах его показалась презрительная усмешка. Кто-то из секундантов воткнул в землю шашку, сказав: “Вот барьер”. Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки, но длинноногий Столыпин, делая большие шаги, увеличил пространство. “Я помню, – говорил князь Васильчиков, – как он ногою отбросил шапку, и она откатилась еще на некоторое расстояние. От крайних пунктов барьера Столыпин отмерил еще по 10 шагов, и противников развели по краям. Заряженные в это время пистолеты были вручены им. Они должны были сходиться по команде: “Сходись!” Особенного права на первый выстрел по условию никому не было дано. Каждый мог стрелять, стоя на месте или подойдя к барьеру, или на ходу, но непременно между командами: два и три. Противников поставили на скате, около двух кустов: Лермонтова лицом к Бештау, следовательно, выше; Мартынова ниже, лицом к Машуку. Лермонтову приходилось целить вниз, Мартынову вверх, что давало последнему некоторое преимущество. Командовал Глебов… “Сходись!” – крикнул он. Мартынов пошел быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя пистолет. Лермонтов остался неподвижен. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх и, помня наставления Столыпина, заслонился рукой и локтем, “по всем правилам опытного дуэлиста”. “В эту минуту, – пишет князь Васильчиков, – я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом уже направленного на него пистолета”. Вероятно, вид торопливо шедшего и целившегося в него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета. “Раз… Два… Три!” – командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. “Я отлично помню, – рассказывал далее князь Васильчиков, – как Мартынов повернул пистолет курком в сторону, что он называл “стрелять по-французски!” В это время Столыпин крикнул: “Стреляйте! или я разведу вас!”… Выстрел раздался, и Лермонтов упал как подкошенный, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают ушибленные или раненые.

“Мы подбежали… В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь… Неразряженный пистолет оставался в руке…

…Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу”…

Друзья обступили поэта, далекие еще от сознания, что Лермонтова уже не стало. Мартынов тотчас после выстрела бросился к упавшему с криком испуга и сожаления: “Миша, прости меня!..” Затем он поехал в Пятигорск доложить о случившемся коменданту и отдать себя в руки правосудия.

Глебов сел на землю и положил голову поэта себе на колени. Тело быстро холодело. Васильчиков поехал за доктором, но он никого не успел уговорить ехать на место поединка из-за страшной грозы и ливня, продолжавших бушевать. Дороги все размокли. С большим усилием и за большие деньги удалось Столыпину достать экипаж для перевозки тела в город. До одиннадцати часов вечера пролежало оно под проливным дождем, покрытое шинелью Глебова и покоясь головою на его коленях. Когда Глебов хотел спустить голову, чтобы поправиться, из раскрытых уст Лермонтова вырвался не то вздох, не то стон. Друзья подумали, что он был еще жив, но лишь спертый воздух вышел из груди. Наконец в одиннадцать часов дроги прибыли, и тело повезли в город.

Между тем добряк комендант Ильяшенко, узнав о катастрофе, бегал по комнате и, схватившись за голову, плакал: “Мальчишки, мальчишки, что вы со мною сделали!” Мартынов тотчас был арестован. Растерянный комендант, еще не зная, убит или ранен Лермонтов, приказал, чтобы, как только привезут, его поместили на гауптвахту. Той порой тело прибыло в Пятигорск. Разумеется, на гауптвахту его сдать нельзя было, и, постояв перед нею несколько минут, пока выяснилось, что Лермонтов мертв, его повезли дальше. Кто-то именем коменданта опять-таки остановил поезд перед церковью, сообщив, что домой его везти нельзя. Опять замедление. Наконец смоченный кровью и омытый дождем труп был привезен на квартиру и положен на диван в столовую. Глебов раньше, потом Васильчиков были арестованы и под конвоем проведены к месту заключения. Было за полночь, когда прибыла наконец давно ненужная медицинская помощь.

Бледный, с улыбкой презрения на устах, в канаусовой рубашке, смоченной кровью, лежал поэт на диване в столовой. Вокруг ходила молодежь, растерявшаяся и пораженная.

Весть быстро разнеслась по городу, и еще вечером приходили приятели и знакомые в квартиру Лермонтова.

На другое утро тело было обмыто. Окостенелые члены трудно было распрямить; сведенных же рук расправить так и не удалось, и их покрыли простыней. В чистой белой рубашке лежал поэт на постели в небольшой комнате. Художник Шведе снимал с него портрет масляными красками.

Начались обычные хлопоты о погребении. Ординарный врач пятигорского военного госпиталя Барклай-де-Толли выдал свидетельство, в коем говорилось, что “Тенгинского пехотного полка поручик М. Ю. Лермонтов застрелен на поле, близ горы Машук, 15 числа сего месяца, и, по освидетельствовании им, тело может быть предано земле по христианскому обряду”. Но протоиерей Павел Александровский не решался этого сделать. Несколько влиятельных личностей, враждебных поэту, старались повлиять и на коменданта, и на отца-протоиерея в смысле отказа как в отдании последних почестей, так и в христианском погребении праху ядовитого покойника, как один из них выразился об умершем. Они говорили, что убитый на дуэли – тот же самоубийца и что на похороны самоубийцы по обряду христианскому едва ли взглянет начальство снисходительно.

Против этих интриг стали действовать друзья поэта. Они уговаривали протоиерея, представляли ему значительность связей бабки покойного и друзей его, обещали богатое вознаграждение. Но он колебался. Напрасно говорили ему, что князь Васильчиков честью ручается, что отец Павел за исполнение обряда отвечать не будет. Тщетно обращались к содействию жены его, стараясь задобрить и ее. Напуганная, она говорила батюшке: “Не забывай, что у тебя семейство”.

Ильяшенко, на которого напирали с двух противоположных сторон, сам не знал, как поступить, и не решался категорически разрешить протоиерею предать убитого земле по церковному обряду. На счастье, в это самое время приехал в Пятигорск начальник штаба полковник Траскин, который один только своим авторитетом мог подействовать на протоиерея. Похороны поэта состоялись 17 июля около шести часов вечера. Воинские почести разрешены не были, и гроб был донесен до пятигорского кладбища на плечах товарищей. Весь Пятигорск участвовал в похоронах. Были представители всех полков, в которых служил Лермонтов. Мартынов просил проститься с покойным, но ему этого не позволили ввиду раздражения против него. Плац-майору Унтилову приходилось еще накануне несколько раз выходить из квартиры Лермонтова к собравшимся на дворе и на улице, успокаивать и говорить, что это не убийство, а честный поединок. Были горячие головы, которые выражали желание мстить за убийство и вызвать Мартынова. Возбуждение вызвало затем и усиленную высылку молодежи из Пятигорска по распоряжению Траскина.

3 января 1842 года состоялось по делу о смертельной дуэли Лермонтова Высочайшее повеление: “Майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию. Титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжкой раны”.

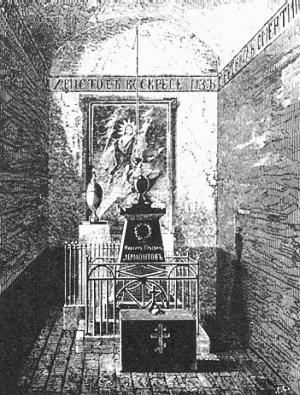

В январе же последовало Высочайшее соизволение на перевоз тела поэта из Пятигорска в пензенское имение Арсеньевой, село Тарханы, для погребения на фамильном кладбище.

Бабушке долго не решались сообщить о смерти внука. Узнав о ней, она, несмотря на все предосторожности и приготовления, перенесла апоплексический удар, от которого медленно оправилась. Веки глаз ее, впрочем, уже не поднимались. От слез они закрылись. Все вещи, все сочинения внука, тетради, платья, игрушки – все, что старушка берегла, – все она раздала, будучи не в состоянии терпеть около себя что-либо, до чего касался поэт. Скончалась она в 1845 году.

Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным комфортом. Богатый человек, он занимал отличную квартиру в одном из флигелей лавры. Киевские дамы были очень им заинтересованы. Он являлся изысканно одетым на публичных гуляньях и подыскивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих как своею особою, так и прекрасною спутницею. Все рассказы о его тоске и молитвах, о “ежегодном” посещении могилы поэта в Тарханах – изобретения приятелей и защитников. В Тарханах на могиле Лермонтова Мартынов был всего один раз проездом.

Тело Михаила Юрьевича было вырыто из кавказской земли, а затем привезено в Тарханы 21 апреля 1842 года. Через два дня оно было положено в землю родимого села рядом с прахом матери.

ГЛАВА XIV

Общая характеристика Лермонтова как человека и поэта

На первый взгляд Лермонтов, по сравнению со всеми прочими русскими писателями, жившими в его время и после, производит странное впечатление чего-то совершенно изолированного, стоящего вне звеньев неразрывной цепи постепенного развития и усовершенствования русской литературы. Когда говорят об этом развитии, то вспоминают обыкновенно, как Жуковский и Батюшков взамен отжившего псевдоклассицизма насаждали у нас романтизм; как затем Пушкин, начав свою литературную деятельность на почве романтизма, к концу ее постепенно перевел русскую литературу на реальную почву; и прямым его продолжателем, утвердителем литературы на этой самой реальной почве является Гоголь. Лермонтов же остается как бы совершенно в стороне от этой преемственности. Он представляется словно каким-то непредвиденным метеором, внезапно пронесшейся по небу яркою звездой, неизвестно откуда взявшейся и исчезнувшей без следа. Можно подумать, что правильный ход развития литературы нимало не изменился бы, не потерпел бы, если бы Лермонтова совсем не было. Кажется даже, как будто Лермонтов в своей литературной деятельности сделал шаг назад, так как в то самое время, как Гоголь продолжал работу Пушкина на почве реализма и устремлял литературу к плодотворному труду изображения обыденной жизни, Лермонтов снова воскресил романтические эффекты и байронизм, от которого Пушкин успел отрешиться уже в половине двадцатых годов.

Если же заводят речь о ходе развития различных идей в обществе, философских, политических и т. п., то Лермонтов тем более остается в стороне, о нем совсем и не упоминают при этом, потому что какие же идеи выражал Лермонтов в своих произведениях, к какому лагерю принадлежал, какое учение проповедовал? Не был он ни славянофилом, ни западником, ни либералом, ни консерватором, ни прогрессистом, ни обскурантом.

Вследствие всего этого у большинства русских людей, не исключая и самых горячих поклонников его поэзии, мы видим крайне смутное представление о роли и значении Лермонтова в русской литературе, равно и о преобладающем характере его произведений. Берут обыкновенно один какой-нибудь элемент его поэзии и этим элементом исключительно определяют ее всю, представляя таким образом любимого поэта в крайне одностороннем виде и упорно закрывая глаза на все прочие элементы. Одни, например, видят в Лермонтове только подражателя Байрона и делают ему большую честь, когда находят, что байронизм, пересаживаемый поэтом на русскую почву, во всяком случае является байронизмом самобытным, видоизмененным сообразно особенностям русской натуры и жизни. Другие, принимая во внимание обстоятельства судьбы его, стихотворение на смерть Пушкина и некоторые другие стихотворения и поэмы, готовы видеть в нем первого отважного протестанта против стесненных условий общественной жизни. Третьи, наконец, на первый план ставят разочарование поэта во всем земном, его ощущение тягости земной, телесной жизни и постоянные порывания к небесному, – тоску бессмертного духа, рвущегося в бесконечный простор и вечное сияние потерянного рая.