Полная версия

Полная версияМ. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность

“Бабушка, – читаем мы в его воспоминаниях, – лежала в параличе и не могла выезжать; однако же, чтобы Мише было не так скучно и чтобы иметь о нем ежедневный и достоверный бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плац-майора, не помню хорошенько, барона З***, чтобы он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон сжалился над старушкой и разрешил мне под своей ответственностью свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу (меня тогда произвели и оставили в офицерских классах дослушивать курс). Лермонтов не был печален; мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тоща, как и теперь, наши будуары, играли в шахматы, много читали, между прочим, Андре Шенье, Гейне и ямбы Барбье; последние ему не нравились. Здесь написана была пьеса “Соседка”, только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, – я ее видел в окно, – но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери; я всегда около него ставил свою шпагу”.

17 марта Лермонтова перевели в арсенальную гауптвахту на Литейной, где ныне казенный гильзовый завод. Здесь уже был свободный доступ к Лермонтову посетителей, и его навещали многие: товарищи, родные, великосветские знакомые и писатели. В это время виделся с ним и известный критик В. Г. Белинский; перед тем Белинский часто встречался с Лермонтовым у Краевского. Горячий поклонник его таланта, Белинский пробовал не раз заводить с поэтом серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всегда отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение и жаловался потом на то, что Лермонтов нарочно щеголял светскою пустотою: “Сомневаться в том, что Лермонтов умен, было бы довольно странно, но я ни разу не слыхал от него дельного и умного слова”.

Узнав от Краевского об аресте Лермонтова, Белинский решился навестить его. “Я попал очень удачно, – рассказывал он Панаеву, – у него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком! Вы знаете мою светскость и ловкость: я вошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая! Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать,[5] он меня… Что еще связывает нас немного, так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры… Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не более четверти часа… Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер Скотте… “Я не люблю Вальтер Скотта, – сказал мне Лермонтов, – в нем мало поэзии. Он сух”, и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него – и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою… В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом – и, что удивило меня, даже с увлечением… Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, – я уверен в этом”.

В этой четырехчасовой беседе Лермонтов открыл Белинскому свои литературные планы, и не удивительно, что впечатлительный Белинский, придя после нее прямо к Панаеву, сохранял на лице своем все восхищение, вызванное прошедшим разговором. Тогда-то, должно быть, Лермонтов сообщил Белинскому свой замысел написать романтическую трилогию – три романа из трех эпох жизни русского общества (век Екатерины II, Александра I и современной ему эпохи). Эти романы должны были иметь между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинавшейся “Последним из могикан”, продолжающейся “Путеводителем в пустыню”, “Пионерами” и оканчивающейся “Степями”.

“Недавно я был у Лермонтова в заточении, – пишет Белинский около того времени Боткину, – в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного. О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!”

Впоследствии, в конце 1840 и в начале 1841 года, Белинский не раз виделся с Лермонтовым, но серьезных разговоров с ним более не вел.

Сидя на арсенальной гауптвахте, Лермонтов написал пьесу “Журналист, читатель и писатель”, помеченную 21-м марта.

Дело Лермонтова между тем шло своим путем и принимало недурной для него оборот благодаря хлопотам бабушки и сильной протекции родственников. Да и сами обстоятельства дела все слагались в пользу поэта. Он не вызывал, а был вызван и дуэль принял как бы для того, чтобы “поддержать честь русского офицера”, по выражению определения, составленного генерал-аудиториатом. Выстрелил Лермонтов в воздух, следовательно, не желал убить де Баранта, что в юридическом смысле имеет большой вес. Выясненные обстоятельства дела побуждали к освобождению Лермонтова от обвинения в намерении убить противника, но показание Лермонтова, что он стрелял в сторону, дошедши до де Баранта, страшно возмутило последнего: он вовсе не желал считать себя обязанным великодушию противника и заявлял, что, распуская такие слухи, Лермонтов лгал. Извещенный о том Лермонтов тотчас решился попросить к себе де Баранта для личных объяснений и написал письмо графу Браницкому, прося его передать Баранту желание свидеться с ним в помещении арсенальной гауптвахты. Барант согласился, но он не мог открыто явиться к Лермонтову, так как официально считался выбывшим за границу и оставался в Петербурге лишь инкогнито. Свидание поэтому должно было иметь характер секретного.

22 марта в восемь вечера де Барант подъехал к арсенальной гауптвахте верхом на лошади. В карауле тогда стоял прикомандированный к гвардейскому экипажу мичман 28-го экипажа Кригер, дежурным по караулу был капитан-лейтенант гвардейского экипажа Эссен. Ни офицеры, ни нижние чины (как они позднее показывали) не заметили выхода Лермонтова. Вот как сам Лермонтов писал об этом свидании.

“В 8 часов вечера я вышел в коридор между офицерскою и солдатскою караульными комнатами, не спрашивая караульного офицера и без конвоя, который ведет и наверх в комиссию. Я спросил его (де Баранта), правда ли, что он не доволен моим показанием?” Он отвечал: “Действительно, я не знаю, почему вы говорите, что стреляли на воздух, не целясь”. Тогда я ответил, что говорю это по двум причинам: во-первых, потому что это правда, а во-вторых, что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему неприятна, а мне может служить в пользу, но что если он не доволен этим моим объяснением, то когда я буду освобожден, и когда он возвратится, то я тогда буду вторично с ним стреляться, если он того желает. После того де Барант, ответив мне, “что он драться не желает, ибо совершенно удовлетворен моим объяснением”, уехал”.

Неизвестно, каким образом известие о тайном свидании двух соперников дошло до сведения начальства, но только это удовольствие личного объяснения стоило Лермонтову нового процесса, и его судили теперь за побег из-под ареста обманом и за вторичный вызов на дуэль во время нахождения под арестом.

Военный суд, состоявшийся 5 апреля того же 1840 года, приговорил Лермонтова к лишению чинов и прав состояния.

С этою сентенцией дело о Лермонтове шло по инстанциям. Генерал-аудиториат, выслушав доклад аудиториатского департамента по этому делу, составил следующее определение: “Подсудимый Лермонтов, за свои поступки, на основании законов, подлежит лишению чинов и дворянского достоинства, с записанием в рядовые; но, принимая во внимание: а) то, что он, приняв вызов де Баранта, желал тем поддержать честь русского офицера; б) дуэль его не имела вредных последствий; в) выстрелив в сторону, он выказал тем похвальное великодушие, и г) усердную его службу, засвидетельствованную начальством, генерал-аудиториат полагает: 1) Лермонтову, вменив в наказание содержание его под арестом с 10 марта, выдержать его еще под арестом в крепости на гауптвахте три месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином; 2) поступки Столыпина и графа Браницкого передать рассмотрению гражданского суда; 3) капитан-лейтенанту гвардейского экипажа дежурному по караулу Эссену, за допущение беспорядков на гауптвахте, объявить замечание и 4) мичману Кригеру, бывшему также на карауле в арсенальной гауптвахте, в уважение молодых его лет, вменить в наказание содержание его под арестом”.

Определение генерал-аудиториата являлось даже мягким сравнительно с требованиями начальствующих лиц. В этом случае смягчением приговора поэт был обязан великому князю Михаилу Павловичу, которому особенно понравилось, что молодой офицер вступился перед французом за честь русского воинства. Приговор был подан на Высочайшую конфирмацию. Прочитав подробный доклад о дуэли Лермонтова, государь-император Николай Павлович своею рукою на решении генерал-аудиториата надписал следующую конфирмацию: “Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк, тем же чином, поручика же Столыпина и графа Браницкого освободить от надлежащей ответственности, объявить первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. В прочем быть по сему. Николай.

Санкт-Петербург 1840 г. апреля 13 дня”.

На обертке написано рукою государя: “Исполнить сего же дня”.

Однако с отправкой Лермонтова замешкались; не знали, как привести в исполнение Высочайшее повеление. Начальник штаба гвардейского корпуса генерал-адъютант Веймарн объяснил военному министру графу Чернышеву, что генерал-аудиториат предполагал выдержать Лермонтова три месяца в крепости и что из Высочайшей конфирмации не видно, следует ли это исполнить. Военный министр 19 апреля послал отношение об этом его высочеству великому князю Михаилу Павловичу как командиру гвардейского корпуса с извещением, что входил с докладом о деле сем к Его Величеству и что государь изволил сказать, что переводом Лермонтова в Тенгинский полк желал ограничить наказание.

Но, избегнув заключения в крепости, Лермонтов испытал еще одну напасть. Его вызвали к графу Бенкендорфу, и тот настоятельно потребовал, чтобы Лермонтов написал письмо к де Баранту, в котором заявил бы, что несправедливо показал в суде, что стрелял на воздух. Такое письмо могло навсегда уронить поэта в мнении света и сделало бы положение в нем невозможным. Тогда Лермонтов решился опять обратиться к защите великого князя Михаила Павловича и написал ему письмо, в коем, объяснив требование графа Бенкендорфа, говорит, что исполнить его не может, потому что оно несовместимо с истиной, и что, исполнив его, он (Лермонтов) “невинно и невозвратно теряет имя благородного человека”. Великий князь вполне согласился с необходимостью защитить “честь русского офицера”, и поэт вновь избегнул великой опасности утратить свое доброе имя вследствие недостойной интриги.

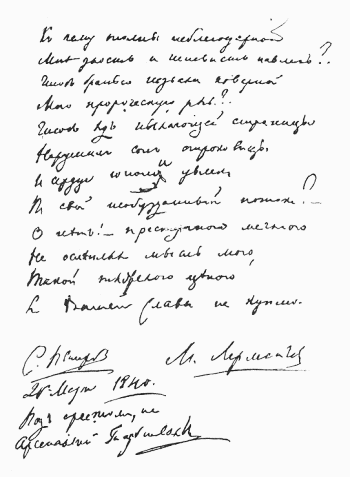

Друзья и приятели собрались на квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью собравшегося кружка, стоя у окна и глядя на тучи, он написал стихотворение “Тучки небесные…”

Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он окинул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез. Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома.

Пьеской “Тучи” поэт заключил и первое издание своих стихотворений, вышедшее в конце 1840 года.

ГЛАВА XI

Лермонтов в Ставрополе. – Отправление в действующую армию. – Походная жизнь. – Предводительство отрядом Дорохова. – Бой под Валериком. – Отзывы сослуживцев. – Встреча с французскою писательницею Гоммер де Гелль и тайное путешествие в Крым

По приезде на Кавказ, в Ставрополь, Лермонтов был назначен в действующий против чеченцев отряд генерала Галафьева на левом фланге кавказской линии. Смелые действия Шамиля и попытка русских обезоружить чеченцев взволновали к этому времени все дикое население Большой и Малой Чечни. В 1840 году решено было перенести кубанскую линию на реку Лабу и затем заселить местность между реками Кубанью и Лабой казаками. Для осуществления этого предприятия должны были действовать два отряда: на правом фланге линии лабинский отряд генерал-лейтенанта Засса и на левом – чеченский отряд генерал-лейтенанта Галафьева. Над обоими отрядами начальствовал генерал-адъютант П. Х. Граббе.

До отправления на место военных действий Лермонтов проживал в Ставрополе, среди очень интересного общества, сходившегося большею частью у капитана генерального штаба барона И. А. Вревского; здесь кроме Лермонтова и Монго-Столыпина можно было видеть графа Карла Ламберти, Сергея Трубецкого (брата Воронцовой-Дашковой), Льва Сергеевича Пушкина, Р. Н. Дорохова, Д. С. Бибикова, барона Россильона, доктора Майера и нескольких декабристов, из числа которых Михаил Александрович Назимов являлся особенно любимой всеми личностью. К Вревскому и Назимову Лермонтов относился с уважением и “с ними никогда не позволял себе тона легкой насмешки”, которая зачастую отмечала его отношения к другим лицам. “Со мною, как с младшим в избранной среде упомянутых лиц, Лермонтов школьничал до пределов возможного, – рассказывает г-н Есаков, – а когда замечал, что теряю терпение, он, бывало, ласковым словом или добрым взглядом тотчас уймет мой пыл”.

В половине июня Лермонтов отправился наконец в отряд Галафьева, в крепость Грозную. 6 же июля отряд Галафьева выступил в экспедицию на Малую Чечню, переправился через реку Сунжу и прошел через ущелье Хан-Калу.

Неприятель там и сям показывался на пути отряда, но дело ограничивалось незначительными перестрелками. Лермонтов в этом походе сблизился с прапорщиком Р. Н. Дороховым, отчаянным храбрецом и повесой, который за свои шалости и удалые проказы чуть ли не три раза был разжалован в солдаты. Этот Дорохов составил команду человек во сто из казаков, татар, кабардинцев – словом, людей всех племен; были и такие, что и сами забыли, откуда родом. Отчаянные удальцы-головорезы, закаленные в схватках с горцами, они смотрели на войну как на ремесло. Опасность, удальство, лишения и разгул были их лозунгом. Огнестрельное оружие они презирали и резались шашками и кинжалами, в удалых схватках, врукопашную. Раненный во время экспедиции Дорохов поручил отряд свой Лермонтову, который умел привязать к себе людей, совершенно входя в их образ жизни. Он спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода. В последний приезд свой в Петербург Лермонтов рассказывал об этой своей команде A. A. Краевскому и подарил ему кинжал, служивший ему в походе.

В официальных донесениях об этой экспедиции, при представлении Лермонтова к награде, было сказано: “Ему была поручена конная команда из казаков-охотников, которая, находясь всегда впереди отряда, первая встречала неприятеля и, выдерживая его натиски, весьма часто обращала в бегство сильные партии”.

Боевой и весьма умный генерал П. Х. Граббе высоко ценил Лермонтова как талантливого, дельного и храброго офицера. Но были у Лермонтова и враги. Так, старший офицер генерального штаба барон Л. В. Россильон сообщил г-ну Висковатову свои воспоминания о Лермонтове в таком роде:

“Лермонтов был неприятный, насмешливый человек и хотел казаться чем-то особенным. Он хвастал своею храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею.

Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем Лермонтовского отряда. Длилось это недолго, впрочем, потому что Лермонтов нигде не мог усидеть, вечно рвался куда-то и ничего не доводил до конца. Когда я его видел на Сулаке, он был мне противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта, который носил он без эполет, что, впрочем, было на Кавказе в обычае. Гарцевал Лермонтов на белом как снег коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Чистое молодечество! – ибо кто же кидался на завалы верхом?! Мы над ним за это смеялись”.

Между прочим, барон возмущался и тем, что Лермонтов ходил тогда небритым. На профильном портрете в фуражке, сделанном в это время бароном Паленом, действительно видно, что поэт в походе отпустил баки и не брил волос и на подбородке. Это было против формы, но растительность у Лермонтова на лице была так бедна, что не могла возбудить серьезного внимания строгих блюстителей уставов. Впрочем, на Кавказе можно было дозволять себе отступления. На другом портрете, писанном самим поэтом тоже на Кавказе (в конце 1837 года), видно, что и волосы на голове носил он длинные, не зачесывая их на висках, как по уставу полагалось.

Надо, впрочем, правду сказать, Лермонтов нередко выказывал безумное и совершенно никому не нужное удальство, действительно словно лишь для того, чтобы порисоваться. Ему доставляло как будто особенное удовольствие испытывать судьбу. Опасность или возможность смерти делали его остроумным, разговорчивым, веселым. Однажды вечером, во время стоянки, он предложил некоторым лицам в отряде: Льву Пушкину, Глебову, Палену, Сергею Долгорукову, декабристу Пущину, Баумгартену и другим – пойти поужинать за черту лагеря. Это было небезопасно и запрещалось. Неприятель охотно выслеживал неосторожно удалявшихся от лагеря и либо убивал, либо увлекал в плен. Компания взяла с собою нескольких денщиков, несших запасы, и расположилась в ложбинке за холмом. Лермонтов, руководивший всем, уверял, что, наперед избрав место, выставил для предосторожности часовых и указывал на одного казака, фигура коего виднелась сквозь вечерний туман в некотором отдалении. С предосторожностями был разведен огонь, причем особенно старались сделать его незаметным со стороны лагеря. Небольшая группа людей пила и ела, беседуя о происшествиях последних дней и возможности нападения со стороны горцев. Лев Пушкин и Лермонтов сыпали остротами и комическими рассказами, причем не обошлось и без резкого осуждения или скорее осмеяния разных всем присутствующим известных лиц. Особенно весел и в ударе был Лермонтов. От выходок его катались со смеху, забывая всякую осторожность. На этот раз все обошлось благополучно. Под утро, возвращаясь в лагерь, Лермонтов признался, что видневшийся часовой был не что иное, как поставленное им наскоро сделанное чучело, прикрытое тонкой старой буркой.

10 июля подошли к деревне Гехи, близ Гехинского леса, и, предав огню поля, стали лагерем. Неприятель пытался было подкрасться к нему ночью, но был открыт секретами и ретировался. На заре 11 июля отряд двинулся. Неприятель нигде не показывался, и авангард вступил в густой Гехинский лес и пошел по узкой лесной дороге. Несколько выстрелов в боковой цепи только указывали, что неприятель не дремлет. Опасность ждала впереди… Приходилось пройти большую, окаймленную со всех сторон лесом поляну. Впереди виднелся Валерик, то есть “речка смерти”, названная так старинными людьми в память кровопролитной стычки на ней. Валерик протекал по самой опушке леса, меж глубоких, совершенно отвесных берегов. Воды в речке, пересекавшей дорогу под прямым углом, было много. Правый берег ее, обращенный к отряду, был совершенно открыт, по левому тянулся лес, вырубленный около дороги на небольшой ружейный выстрел. Тут было удобное место для устройства неприятельских завалов. Они и были, как оказалось, им устроены из толстых срубленных деревьев. Как за бруствером крепости, стоял враг, защищаемый глубоким водяным рвом, образуемым речкою.

Подойдя к месту на картечный выстрел, артиллерия открыла огонь. Ни одного ответного выстрела; ни малейшего движения не было заметно. Местность казалась вымершею. Весь отряд двинулся еще вперед и подошел к лесу на ружейный или пистолетный выстрел. Было решено сделать привал; пехота же должна была проникнуть в лес и обеспечить переправу. Но едва артиллерия начала сниматься с передков, как чеченцы внезапно со всех сторон открыли убийственный огонь.

В одно мгновение войска двинулись вперед с обеих сторон дороги. Добежав до леса, они неожиданно были остановлены отвесными берегами речки и срубами из бревен, приготовленными неприятелем за трое суток до столкновения. Отсюда-то он и производил убийственный огонь. Били на выбор офицеров и солдат, двигавшихся по открытой местности. Войска поняли, что стрелять в людей, прикрытых деревьями, имевшими по аршину в поперечнике, – дело напрасное… кинулись вперед через речку, помогая друг другу, по грудь в воде. Все спасение было в том, чтобы как можно скорее перебраться к неприятелю. Начался упорный рукопашный бой, частью в лесу, частью в водах быстро текущего Валерика. Резались несколько часов. Кинжал и шашка уступили наконец штыку. Но долго еще в лесу слышались выстрелы… Дело было небольшое, но кровопролитное.

“Вообрази себе, – пишет Лермонтов A. A. Лопухину, – что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью”. В том же письме поэт говорит, что “в русском отряде убыло 30 офицеров и 300 рядовых. Чеченцев осталось на месте 600 трупов”.

Последнее известие, конечно, преувеличено. Вероятно, так говорили в лагере. Чеченцы находились за прикрытиями, и потери их должны были быть меньше наших. По крайней мере в официальном донесении Галафьева говорится, что неприятель на месте оставил 150 тел.

Хотя Лермонтов ни в стихотворениях, ни в письмах не упоминает о роли, какую играл он лично в боях, но что он принимал в них участие активное и был не из последних удальцов, видно из донесения Галафьева Граббе 8 октября 1840 года. Там говорится так:

“Тенгинского пехотного полка Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы”.

За дело под Валериком для Лермонтова испрашивался орден Св. Владимира четвертой степени с бантом, что в те времена для столь молодого человека являлось высокою наградою.

Экспедиция, длившаяся девять дней, окончилась, и 14 июля отряд генерала Галафьева вернулся в Грозную. Отдых продолжался, однако, недолго. Недобрые вести о действиях Шамиля принуждают отряд снова выйти в поход. Он двинулся через крепость Внезапную к Мятелинской переправе и, простояв здесь лагерем, направился к Темир-Хан-Шуре. Серьезных столкновений не было. Горцы рассеялись с приближением наших войск, и Галафьев, окончив работы по укреплению Герзель-аула, вернулся к Грозной 9 августа.

Вскоре после того Лермонтов уехал из отряда на отдых в Пятигорск. Здесь время он проводил очень весело в ухаживании за разными женщинами. Так, сначала он ухаживал за некоей девицей Ребровой, которая была серьезно влюблена в него. Затем он оставил Реброву в покое и увлекся приехавшей на кавказские воды красивой французской писательницей Гоммер де Гелль. Он до того заинтересовался ею, что отправился за нею с Кавказа в Крым, и, по-видимому, тайком от начальства, без отпуска. В Ялте он был в двадцатых числах октября. Из Ялты он и Гоммер де Гелль ездили в Ореанду, Алупку, Мисхор и Кореис.

“На дороге, – рассказывает Гоммер де Гелль в своих воспоминаниях, – я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отстали от нашей кавалькады. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Лампад. Мы приютились в биллиардном павильоне, принадлежащем, по-видимому, генералу Бородину, к которому мы ехали. Киоск стоял одинок и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли биллиард с лузами, отыскали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю в русскую партию. Затаившись в павильоне и желая окончить затеянную игру, мы спокойно смотрели, как нас искали по роще. Я, подойдя к окну, заметила бегавшего по всем направлениям Тет-Бу де Мариньи (одного из спутников). Окончив преспокойно партию, когда люди стали приближаться к павильону, Лермонтов вдруг вскрикнул: “Они нас захватят! Ай, ай, ваш муж! Скройтесь живо под биллиардом!” – и, выпрыгнув в окно в виду собравшихся людей, сел на лошадь и ускакал в лес. На меня нашел столбняк; я ровно ничего не понимала. Мне и в ум не приходило, что это была импровизированная сцена из водевиля. Тет-Бу де Мариньи объяснил это взбалмошным характером Лермонтова. Г-н де Гелль спокойно сказал, что Лермонтов, очевидно, школьник, но величайший поэт, каких в России еще не бывало”. Потом Лермонтов объяснил свою выходку. “Ему вдруг, – говорит Гоммер де Гелль, – сделалось противным видеть меня, сидящую рядом с генералом Бородиным (куда они ехали на обед). Ему стало невыносимо скучно, что я буду сидеть за обедом вдали от него. Он не мог выносить приторных ласк этого приторного франта времени Реставрации. У него также поэтическое воображение, что он все это видел в биллиардном павильоне, когда мы там были вдвоем, и выпрыгнул в окно, увидав своего венецианского мавра. Его объяснение очень мило… Я его слушала и задыхалась. Он… так ревнив, что становится смешно, если бы не было так жаль его…”