Полная версия

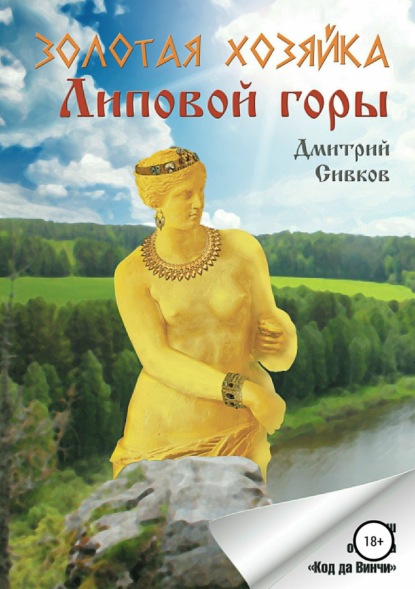

Полная версияЗолотая хозяйка Липовой горы

– Как к этому можно относиться серьезно? Тем более как в эту ерунду могла поверить церковь?

Зыбин пожал плечами:

– Никто никогда не отрицал существования сил тьмы. Они могут иметь разные проявления. Так что когда Патриархату от одного из помощников археолога Алексея Шмидта стало известно об Ордене Божественной Длани и его целях, решено было держать ситуацию под контролем.

Вся история филадельфов, оттеснивших со временем идеалистов в лице соратников и последователей Жюля Симона и ставших во главе тайного общества, говорит о том, что они ставят перед собой самые амбициозные и радикальные цели. При этом для их достижения не будут гнушаться даже самыми решительными действиями.

Поверьте, скрытность этого и других подобных тайных обществ главным образом демонстрирует их слабость, в первую очередь – в открытой дискуссии. Тот, кто уверен, что несёт людям благо, не должен от них прятаться.

Ступайте с Богом. Пусть он всегда пребудет с вами и поможет принять единственно правильное решение, когда придёт время. Просто сообщите отцу Симеону о своём решении.

В ближайшее время вы будете заняты чтением записей, переданных вам посланником Ордена. Эти богохульники называют их ещё «Евангелие от Петро». Я же хочу дать истинную благую весть, как и переводится это слово с греческого.

Зыбин встал, подошёл и протянул книгу, которую всё время держал под рукой. На добротном красном кожаном переплёте был оттиснут серебром что-то записывающий бородач с нимбом и ниже название: «Евангелие от ИОАННА».

– Благодарствуйте, – реагируя подобающе обстановке и моменту, я пусть и в ироничной форме, но дал понять, что принимаю условия игры.

– Не за что. Поначалу чтение этой книги может показаться не столь увлекательным на фоне историко-мистических сочинений Петро, но зато способно открыть суть истинных чудес. Чудес Господних.

Всю обратную дорогу на попытки водителя завязать разговор я реагировал лишь кивками и междометиями. Спутникам, в чьих глазах я определённо вырос, конечно, хотелось узнать, что понадобилось от меня далеко не последнему человеку в иерархии церкви. Я намекнул, что это связано с журналистикой, и только.

Самого же занимали мысли не самого весёлого рода. С момента появления у дверей Льва Николаевича вся моя жизнь стала терять устойчивость в зоне комфорта. Сформированная в двухмерной системе двух координат «работа – быт», она, с появлением третьей, вышла из равновесия. Сегодняшний день лишь добавил шаткости положению. Моё «идейно-культурное христианство», столкнувшись с необходимостью выбора, оказалось сродни эрзац-кофе: тут либо вообще отказываться, либо переходить на натуральный.

Я не падал. Пока. Меня только накренило. Пребывать в таком состоянии, наверное, можно, но вот насколько долго?.. Я знал пару удачных примеров, но и те – из области архитектуры: Пизанская и Невьянская башни. Но я-то – человек…

ТЕТРАДЬ №2

«Общая», ученическая, в клетку (96 листов. Обложка темно-синяя, ламинированный картон, без подписи. Исписана на 3\4).

Записи двух видов: одни – по типу дневниковых, другие – художественного текста (в процессе набора он помечен курсивом).

18 августа 2017 года

О горе Липовой я слышал и до того, как Журавель раскопал там оружейный клад. Место оказалось примечательным не только в историческом, но и в геофизическом плане. Во всяком случае, именно об этом мне рассказал геолог Алексей Папин.

С ним мы познакомились несколько лет назад – конечно же, в связи с моей работой: я готовил серию публикаций о природных ископаемых Шаринского района. Папин оказался настоящей журналистской находкой, уникумом: человеком пытливым, для которого геология являлась не только профессией, но и самым любимым хобби. Да и выглядел он как советский геолог: простое, лучезарное лицо с крупным носом, обрамлённое окладистой густой бородой. Водрузи корону на седую кучерявую голову – и хоть сейчас на сцену в роли сметливого, но простодушного царя! Такие удавались любимцу советских зрителей Ивану Рыжову. Однако кажущаяся «простинка» была маскировочной: в свои семьдесят Папин занимал должность главного геолога золотодобывающей компании и будни проводил в офисе в центре Екатеринбурга.

В свободные от работы дни он уезжал «в поля» – в экспедиции. Исследовал места, где однажды заприметил нечто интересное. И, конечно, никакой материальной выгоды от этих вылазок он не имел.

В отличие от прочей научной братии, Папин не осторожничал с предположениями и версиями. Не проверяя, иногда «рубил с плеча». За эту тягу побалаболить коллеги называли его Папин-Сибиряк (по аналогии с уральским писателем Маминым-Сибиряком).

Когда Журавель сообщил, что раскопал оружие на горе Липовой, я сразу вспомнил рассказы Папина о ней. Но тогда не придал им особого значения: вспомнил и вспомнил – извлёк из своего «чемодана», повертел, смахнул пыль ненужных ассоциаций да и положил обратно, но на приметное место.

Папин признавался, что во время экспедиции на эту гору столкнулся со странными – чуть ли не паранормальными – явлениями. Было сложно производить геофизическую съёмку: точки координат то приближались, то удалялись от реальных на сто – сто пятьдесят метров. Потом уже и лесники признались, что никогда не получалось проложить здесь ровные квартальные линии, они выходили «как бык поссал». Сны в этом мете всегда были какими-то тревожными, нередко с кошмарами. А просыпаясь, некоторые геологи видели в ночном небе летающие огненные шары. «Тогда мы этому так и не смогли найти объяснения и убрались с Липовой от греха подальше, – разъяснял мне как-то Алексей Николаевич. – Думаю, виной всему могут быть электромагнитные излучения, которые действуют как на приборы, так и на психику человека и животных. Сила таких излучений зависит от солнечной активности и может быть довольно мощной. Как-то даже была идея зафиксировать звук волн, идущих из-под земли, наложить друг на друга и через резонатор записать их звучание. Получилась бы мелодия горы Липовой. Да всё руки до этого не доходят…»

На изучение Липовой Папин потратил несколько лет: оказалось, что здесь сходятся сразу три гигантских тектонических разлома. Один – трансконтинентальный – берёт начало от Куршской косы на Балтийском море и тянется до самой Австралии, его глубина может доходить до сорока километров. Второй – широтный – пролегает через Москву до Красноярска, рассекая Сибирь. Третий – уральский – начинается неподалёку от Липовой горы и уходит в направлении башкирского Стерлитамака. Мало того, на пересечение этих трёх гигантских геологических нарушений наложилось ещё и четвёртое – региональное. Особой силы месту оно не придало, зато, как призма, могло сконцентрировать и вывести на поверхность в одной точке мощь остальных.

После возвращения из Мотиной ямы я позвонил Папину и предложил ему вместе отправиться на Липовую. Тот с готовностью согласился.

– По моим расчётам, в этом году точка должна войти в свою активную фазу, – Алексей Николаевич даже не пытался скрыть радости от предстоящего путешествия. – Я ведь вам говорил, что это напрямую связано с солнечной активностью, которая сейчас пошла к своему максимуму. Восемь лет относительного затишья позади. Поверьте, нас ждёт что-то интересное!

Мы условились, что через два дня Папин утром доберётся до деревни Ширяево, где я его подберу на лодке, и уже вдвоём двинем по реке до Липовой.

Проезда туда в настоящее время не было. Раньше добирались по колхозным или леспромхозовским дорогам, проложенным к угодьям и делянкам в том краю, но после распада предприятий содержать их стало некому. Теперь сами дороги размыло или их затянул лес-молодняк, а мостки через лога обрушились.

Ещё один очевидный для меня плюс водного путешествия состоял в том, что его легко можно было выдать за рыбалку. Так что если кто-то за мной следит, это позволит без труда скрыться. В целях предосторожности я даже звонил Папину не на мобильный, а на домашний номер – и не из редакции, а из районного комитета по делам молодёжи. После истории с чтением моих писем в интернет-ящике я как-то перестал доверять электронным средствам связи.

План сработал. Первым автобусом я доехал до села Сильва, где вырывается из плотины и устремляется в уральскую тайгу одноимённая река, накачал лодку-двухместку и двинулся по течению – как есть рыбак, пожелавший попытать счастья на зорьке. Из моего рюкзака недвусмысленно торчали телескопические удочки.

Вскоре течение стало неспешным. Если кому-то и в самом деле вздумалось за мной следить, то теперь-то уж я точно смог оторваться от хвоста.

Через пару часов, когда совсем рассвело, я добрался до Ширяева и забрал Папина с причала.

Мы вели себя как два бывалых путешественника – не выказывали лишних эмоций. Перекинулись улыбками и «доброутрами», да и только. Я сразу обозначил, что вёсла – это моя прерогатива, предоставив попутчику роль балласта. Да он и сам не скрывал, что с греблей у него как-то не очень.

Обычно к концу лета уровень воды в Сильве падал, что затрудняло сплав: отмели то и дело заставляли спешиться, чтобы протащить лодку. Застревала даже моя лодка: резиновая с жёстким днищем, с минимальной осадкой. Но, несмотря на эти трудности, я был неравнодушен к Сильве.

Берега этой реки издалека похожи на богатую меховую оторочку шубы Шаляпина на картине Кустодиева. Это от того, что покрыты в основном хвойными породами деревьев: пушистыми елями, разлапистыми пихтами, янтарно-изумрудными соснами. Вблизи берега их стволы порой удерживаются на отвесных каменных уступах вопреки законам физики. Там, где обвалы уже оголили корни деревьев, стволы напоминают руки, которые цепляются огромными пятернями за камни и глину. А пологие глинистые берега испещрены гнёздами-норками стрижей и напоминают разрезанную пополам краюху чёрного хлеба с ноздреватым мякишем.

Вспомнились слова Льва Николаевича, которые прежде упустил как не имеющие прямого отношения к делу. Побывав и на Чусовой, и на Сильве, москвич, сравнивая их, словно получил визуальное подтверждение того, о чём знают пока немногие, – именно эта река родит одну из главных сенсаций новейшей истории.

– Чусовую прославили струги лихих ушкуйников Ермака, подмявших под себя целое царство, да барки железных караванов, доставляющие уральский металл в Центральную Россию, – вдохновенно рёк представитель Ордена. – Всё! Река выработала свой историкородный ресурс. На это указывает её ландшафт с резкими, как послеродовыми, разрывами, линиями обрывистых берегов и скалами-бойцами, напоминающими отброшенный и окаменелый послед. Изучать Чусовую, – это удел историков. Сильва же – для искателей и исследователей. Берега этой извилистой реки с её округлыми – от подступающих вплотную невысоких гор – формами делают её похожей на девку на сносях, безучастно, как неизбежное, ожидающую своего урочного часа.

Сейчас я готов был с ним согласиться.

Шли ходко. Когда начало смеркаться, я достал смартфон и открыл карту – но навигатор молчал, связи не было. Я тихо матеркнулся. Алексей Николаевич по-своему расценил мою досаду:

– Ничего. Доберёмся до Липовой – сможете позвонить. Там практически любая связь ловит. Я ж говорю – уникальное место. Любое землетрясение на Земле здесь можно зафиксировать, вот такой она резонатор. Как ухо, которое слышит всю планету.

– Да у меня тут карта в телефоне. Хотел узнать, сколько ещё грести, но она работает, лишь когда есть связь.

– Сейчас глянем, – Папин порылся в боковом кармане рюкзака и извлёк оттуда карту-«километровку» 80-х годов, заклеенную плёнкой, которой, помнится, ещё в школе оборачивали обложки учебников.

– Та-а-ак… – ведя пальцем по чёрной прожилке русла реки, он быстро определил наше местоположение. – Немного осталось. Ещё два поворота – и причалим.

И оказался прав: вскоре Липовая открылась из-за очередного изгиба русла.

Палатку ставили на краю поля, отгороженного от реки зарослями ольхи и ивы. Пока обустраивали бивак да готовили ужин, уже совсем стемнело.

Алексей Николаевич упрямо остался ночевать у костра, постелив спальник на пихтовые ветки, – как геолог со стажем он любил спать на свежем воздухе. Я залез в палатку. Возможная близость к тайнику с руками Венеры-Вальги тревожила, как предстартовая лихорадка. Однако, несмотря на мандраж, ворочался я недолго и словно провалился в сон.

Утром Панин разбудил меня сообщением, что чай готов, и попрощался до вечера. Когда я выбрался из палатки, его и след простыл. Я тоже собрался, взял металлоискатель и выдвинулся к кромке леса, где трава была невысокой. Сигнала долго ждать не пришлось, в наушниках запищало. Под дёрном оказалась рамочная обойма от трёхлинейки с пятью патронами. Латунные корпуса боеприпасов поистлели, но были целыми. Через полметра снова пришлось откладывать в сторону металлоискатель, на этот раз вырыл три стреляных гильзы. Не удивительно: с горы напрямую просматривалось село Сильва – отличная точка для артиллерийской батареи. Волостной центр в годы Гражданской войны не раз переходил из рук в руки – то колчаковцев, то красноармейцев, то белочехов. Так что бои за господствующую высоту велись, и не раз. Появившийся было азарт улетучился после пятого подкопа с патронами. Не за тем я сюда стремился. Больше я детектор не включал, закинул на плечо да так и проходил полдня по горе. Почему-то я больше полагался на своё чутьё и осколок мрамора, наделся от него получить какую-нибудь подсказку относительно места схрона. Но камешек молчал.

Когда я вернулся в лагерь, Папина ещё не было. Чтобы не забивать голову досужими мыслями, я взялся готовить ужин.

Папин вернулся под самый вечер. Мы побеседовали о прошедшем дне, я показал свои находки. Учёный повертел их в руках скорее из вежливости. После этого прямо спросил, что именно я ищу на Липовой.

– Подтверждения некоей легенды, наверное, – ответил я задумчиво. – Есть основания считать, что здесь порядка полутора тысяч лет назад, во времена Великого переселения народов, было городище угров, а на вершине горы – капище, где стояла та самая легендарная Золотая Баба.

– Ну вот… А вы говорите, что ничего интересного. Это вполне может быть – место-то самое что ни на есть колдовское.

– Сегодня обнаружил источник: вода в нём пузырилась, как в джакузи. И вспомнил, что над таким же бурлящим ключом было святилище. Шаман общался там с духами, впадал с транс, после чего начинал вещать другими голосами и предсказывать будущее.

– Интересно. А откуда у вас такие подробные сведения? Тогда ведь у местных племён не было письменности, насколько я знаю.

– В руки попало сочинение латинянина, который оказался здесь с племенем угров, возвращающихся в родные края после участия в походе гуннов на Европу. Он-то всё довольно подробно и описал.

– Конечно, я знаю про этот ключ. Подобное газопроявление – не редкость в ваших краях, они ведь газоносные. Местные называют такие родники «вонючками» – из-за запаха сероводорода. А вот на Липовой горе он не ароматизирует – скорее всего, из-за повышенного содержания родона.

– А что насчёт шаманского святилища?

– История вполне правдоподобна. Но в мистику я не очень верю. Скорее всего, это святилище работало по принципу Дельфийского храма, который построили за 1200 лет до рождества Христова на горе Парнас вблизи Коринфского залива. Пророчества оракулов храма бога Аполлона имели огромное влияние на современников, в числе которых был, например, Сократ. Провидицы – пифии, как вспоминали очевидцы, были, мягко говоря, не в себе.

Во время пророчеств пифия опускалась в подземную камеру – адитон, стоящую прямо над трещиной в земле. Как писал Плутарх, пифия восседала на треножнике, в одной руке держа ветку священного лавра, а в другой – чашу с водой из бурлящего ручья, протекающего тут же.

Долго считалось, что именно под воздействием газов или паров вулканического происхождения, которые поднимались через трещину в скале в пещеру, пифия впадала в транс и начинала вещать. Другим жрецам приходилось как-то истолковывать этот бред.

В 1892 году французские археологи вели раскопки на руинах храма в Дельфах и не обнаружили там никаких расщелин. Это дало основание некоторым учёным говорить о том, что храмовые пары – очередной миф Древней Греции. Но в восьмидесятых годах прошлого века открылись новые обстоятельства. Под эгидой ООН были проведены исследования геологических разломов Греции. Они показали, что один – главный, названный Дельфийским, простирается с востока на запад. Позже в ущелье над храмом обнаружили следы ещё одного – Кернского, простирающегося с северо-запада на юго-восток. Этот разлом, скрытый от взора террасами и обломками горных пород (потому-то его и обнаружили не сразу), пересекался с Дельфийским как раз под тем местом, где вещали жрицы.

А позднее, уже в 1996 году, геолог Джон Хейл в фундаменте храма Аполлона нашёл тот самый адитон – пещеру, где пифии входили в транс. Она оказалась на три метра ниже общего уровня. Рядом обнаружили дренажный канал для слива воды из источника.

– Значит, всё-таки волшебный газ существовал?

– Это был этилен, частично растворимый в воде. Исследователи проанализировали газовые пробы из водных источников в Дельфах. В них, как и в пробах из слоёв известкового туфа, удалось выделить метан, этан и позже – этилен. Тут опять на помощь пришёл Плутарх, сообщавший о «сладком аромате» пневмы, а ведь этилен имеет как раз сладковатый запах. Эксперименты первой четверти двадцатого века показали, что двадцатипроцентный раствор этилена может ввести человека в бессознательное состояние, а уменьшенные его концентрации вызывают состояние транса. Так что, скорее всего, ваши чудеса имеют подобную природу.

Мы оба помолчали. Я размышлял о том, что в Дельфах было пересечение лишь двух разломов, из которых один – местный, второй – максимум региональный. На Липовой же плюсом сходились ещё два – трансконтинентальные. Можно только догадываться, как это влияет на силу «точки», как называл её Папин.

– И огненные шары в небе – тоже никакие не чудеса?

Панин снисходительно рассмеялся:

– Только представьте, что под нами почти четыре километра кремнесодержащих пород, которые при деформациях начинают выделять электроэнергию. К тому же в этой толще много магнетита. В итоге получается просто суперпьезоэлемент, выдающий электромагнитную индукцию. А внизу вода и газы – северное окончание Становлянской газоносной структуры. Когда тектонику начинает гнуть, то флюиды, газы, ведут себя интенсивно и, прорываясь сквозь наэлектризованные породы, выносят в атмосферу плазмоиды. Эти сгустки свечения часто принимают сегодня за всевозможные НЛО. Как видите, всё довольно просто. И в очередной раз доказывает, что «чудеса» – это просто отсутствие знаний о природе.

19 августа 2017 года

Однако утром от вчерашней вальяжной уверенности геолога не осталось и следа.

– Сколько на ваших? – нервно спросил Алексей Николаевич, когда я вылез из палатки. Зевая, я взглянул на часы, пытаясь сфокусировать взгляд на стрелках.

– Девять… двенадцать. Если честно, то думал, что больше.

– А вот и нет. На самом деле сейчас девять минут одиннадцатого. Я тоже, как и вы, ношу кварцевые часы. Но отправляясь на Липовую, всегда беру ещё и механические в качестве контрольных. «Восток», семнадцать камней. Сейчас таких в нашей стране уже не делают. Раньше на браслете носил, теперь вот на шнурок приспособил.

Часы на красном шнурке, намотанном на указательный палец, раскачивались, словно маятник, за которым геолог следовал взглядом. Его манера говорить показалась странной, словно человек озвучивал свои мысли или общался сам с собой.

Папин восседал на сооружённой мною вчера лавке у костровища, которое даже не дымилось. А я надеялся хотя бы на тёплый чай. Мало того, рюкзачище геолога, снаряжённый в дорогу, раздул свои бока.

– Алексей Николаевич, что-то случилось?

– Отставание за ночь составило пятьдесят четыре минуты. Это своеобразный рекорд. Точка проснулась. Собирайтесь, Георгий Петрович. Мы отплываем. Лодку я уже подкачал.

То, что поначалу забавляло, стало тревожить.

– Вы можете нормально объяснить, что случилось?

– Где вы были этой ночью? – услышал я вместо ответа.

– Спал. Что за странный вопрос?

– Никто сегодня не спал. Даже кукушка. Она вообще сдохла, наверное.

Мне стало не по себе. Человек, на здравый ум которого я так рассчитывал, терял рассудок.

– Присмотритесь к своей обувке, Георгий Петрович.

Мои армейские высокие ботинки оказались вымазаны глиной. Хотя с вечера были чистыми – и это я точно помнил, потому что когда ходил последний раз к реке за водой, помыл их, вместо тряпки использовав пучок прибрежной травы.

– Какой-то розыгрыш?

– Скажите, вы не страдаете сомнамбулизмом?

– Нет, я не лунатик.

– Я так и подумал. Тем хуже. Лучше бы вас недуг водил, чем нечистая сила.

– Подождите. Но ведь буквально вчера вы мне рассказывали, что, кроме науки, ни во что не верите.

– Просто послушайте, что было вчера ночью. Вы захрапели почти сразу, как залезли в палатку. Я спал у костра и вскоре тоже задремал. Проснулся от того, что куковала кукушка. Представляете, ночью? Такого же в принципе не может быть! Но я слышал её отчетливо. От скуки и оттого, что не мог уснуть, я начал считать эти «ку-ку». Когда их перевалило за три десятка, вы выбрались из палатки. Я не придал этому значения – мало ли зачем человек ночью решил в кусты отлучиться. Потому и окликать не стал.

– Вы думаете, что я на зов кукушки, что ли, в лес подался?

По ответному молчанию стало понятно, что я угадал.

– Та-а-а-к… И долго я шлялся?

– Пришли под утро. Кукушка к тому времени уже давно угомонилась. В ожидании вашего возвращения я насчитал двести семьдесят кукований. С перерывами, правда. Думается, ещё с десяток я упустил, прежде чем приступить к счёту. Итого – двести восемьдесят. Когда вы вернулись, прежде чем забраться в палатку, подошли ко мне и протянули руку, словно прося отдать что-то. Ночью не дал, теперь – держите.

Папин бросил мне что-то небольшое, что до этого сжимал в кулаке. Я поймал, а когда разжал кулак, то в моей ладони лежал кусочек знакомого мне мрамора – только меньше, с остатками позолоты с одной – обработанной, округлой стороны и сколотый – с другой. Я готов был поспорить, что это кончик носа Венеры Милосской! От волнения у меня перехватило дыхание.

– Так где вы его нашли?

– Да вот прямо здесь, у костра! В ожидании, когда вы нагуляетесь, я поддерживал огонь. Шерудил угли палкой, подгребал те, что отлетели. Вот тогда-то и зацепил немного землю на краю костровища. Гляжу – что-то полетело, явно тяжелее уголька. Толком рассмотреть в свете костра находку не удалось. Потом вы явились: глаза стеклянные, полузакрытые, взгляд отстранённый, присели на корточки, протянули руки к огню, словно согревая, потом одну ладонь – ко мне. Мол, отдай. И всё это молча. Я не из особо робких и впечатлительных людей, но стало как-то не по себе. Хотя твёрдо решил, что, пока при дневном свете не рассмотрю камешек, не расстанусь с ним.

И вот рассмотрел. Это мрамор, особый сорт. В античные времена его называли coraliticus и добывали в Анатолии (территория нынешней Турции). Скульпторы ценили этот сорт за то, что он превосходил знаменитый паросский качеством и напоминал чем-то слоновую кость. Думаю, можно говорить о том, что это фрагмент какой-то древнегреческой или древнеримской статуи. И мало того – позолоченной. Уж золото я ни с чем не спутаю. Не это ли вы искали на Липовой? С учётом ваших рассказов о том, что здесь обитали угры, поклонявшиеся Золотой Бабе.

Я молчал, отвернувшись, чтобы ничем не выдать своего волнения.

– И ведь что интересно, – продолжал Папин. – В этом месте я уже не один год останавливаюсь, тут всё по десять раз просмотрено да перещупано, но вот попался на глаза этот камушек только сейчас.

– Так ведь не вы один на этом месте останавливались. Камешек мог кто-то совсем недавно обронить, – я подумал про Журавля и его находки.

– Маловероятно, – покачал головой мой спутник. – С этой находкой что-то другое. Её словно кто-то подбросил. Именно «кто-то», а не «что-то». А может, некто на переходной стадии между ними.

Вчера, Георгий Петрович, я ушёл от разговора о своём отношении к религии, мистике и всему сверхъестественному. Сегодня готов к общению на эту тему, но только после того, как мы покинем Липовую. И как можно быстрее. Поверьте, так будет лучше для нас обоих.

Выждав с минуту и не дождавшись реакции с моей стороны, Папин добавил уже повелительным тоном:

– Мы отплываем! Собирайте свой рюкзак! Я пока палаткой займусь, только вещи свои из неё уберите.

Подействовало – я вышел из оцепенения.

Как только я оттолкнулся от берега, лодку цепко подхватило течением. И пока я подправлял в уключинах вёсла, Липовую, словно ширмой, укрыла нависшая над водой скала.