Полная версия

Полная версияЗолотая хозяйка Липовой горы

Реку, по которой подымались угры, местные племена называли Сельвуна – «вода дождей», а себя – сельвины. Этот водный путь извивался самым замысловатым образом, словно огромная змея ползла меж камней предгорья.

– Не пускает нас река домой, водит кругами, как злой дух, – говорили меж собой воины, ещё недавно заставлявшие содрогаться от ужаса города и государства, а теперь приходящие в уныние от нескончаемой дороги.

Сам Чекур был уверен в правильности выбранного пути, но его волновало собственное здоровье. Не одну сотню людей он поставил на ноги после тяжёлых ранений. А перед своей болезнью он оказался бессилен. Тело покрылось сыпью – пятна розового цвета то рассыпались беспорядочно, то группировались в полукольца и кольца по всему туловищу. Следом стали проступать воспаления – они выпирали, словно россыпь гороха, укрытая тонкой тканью.

Высыпания на лице скрывала густая рыжая борода, руки – перчатки. Начали выпадать волосы. Пополз слух о телесной слабости вождя. Он начал подтачивать глыбу авторитета Молочного горна.

– Что ты всё время царапаешь на пергаменте, Петро? – однажды спросил Чекур. – Описываешь чудеса?

– Просто описываю всё, что происходит с нами, – отмахнулся Петро. – Если начнут происходить чудеса – напишу и о них. Хотя главный творец чудес – это ты. Вон что задумал – явить северянам-дикарям новое божество… Не каждому такое подвластно. Лишь бы болезнь не подточила тебя…

Чекур гневно сверкнул глазами в полутьме.

– Я же не слепой, Чекур, – мягко продолжал Петро. – И имя твоей болезни мне известно – в наших краях считалось, что её Господь посылает тем мужьям, что изменяют своим жёнам.

Петро немного помолчал, как бы раздумывая – продолжить тему или нет, но снова заговорил, кивнув за спину вождя, где покоилась укрытая шкурами каменная статуя:

– Может, это Вальга наказывает тебя за то, что прямо у её ног ты овладел Алексой?

На Чекура эта новость произвела впечатление.

– Вальга простит меня, когда я возвышу её над всем миром! – рявкнул он.

– У нас ходили разговоры, что последний любовник Алексы, наместник Негод, привёз сифилу из Александрии. Ох, и дурная болезнь. Слышал, что её лечат с помощью ртути. Надо добыть её у торговцев, что, слышал, заходят в эти края с востока.

– Может, болезнь уйдёт сама?

– Не уйдёт, – покачал головой Петро. – Симптомы могут пропасть, но потом вернутся с утроенной силой. Язвы проступят не только на коже, но поразят кости и нутро, ослабнет разум, голос пропадёт, нос провалится…

– Потом – это когда?

– Точно не скажу. Года два, три… Может, пять.

– Значит, время у меня есть.

Сказав это и видя, что Петро ещё что-то хочет добавить, Чекур подал ладонью не терпящий возражений знак: разговор окончен! И приказал собирать воинов на кличе, чтобы держать слово. Многие из них, утомлённые долгим путешествием, которому, казалось, не будет конца, стали терять присутствие духа. Были и первые дезертиры. Исчез замыкающий струг, главенство которым Чекур доверил, казалось, одному из самых опытных и надёжных своих людей – Куча был воином ещё из первого призыва угров, возглавляемого Савалом.

Войско собралось у разведённого рядом с шатром вождя костра. Чекур хоть и испытывал приступ слабости– весь день полулежал, с головы до ног закутанный в покрывало из соболиных шкур, но не мог предстать в таком виде на кличе. Собрался, говорил хоть и неспешно, но внятно и отчётливо, как любой повелитель:

– Братья! – обратился Чекур к воинам. – Мы провели много боёв, захватили богатства. С этой добычей мы могли остаться в тёплых краях – но это сгубило бы нас, как богатство и леность сгубили те города, которые мы покорили.

Я повёл вас обратно в холодные края по приказу духов. Они указали мне на то, что ваша жизнь нужна не для праздности. Всех нас ждёт великая задача: явить миру Золотую Богиню, которая дарует процветание и поможет нам подчинить себе другие племена, не прибегая к оружию. Я знаю, что вы ослабли духом. Вот и Куча сбежал луну назад. Направил свой струг в один из притоков этой реки, ища лучшей доли. Но вот что с ним стало…

Чекур бросил что-то в руки юноши, стоящего неподалёку. Воцарилась гробовая тишина: воины передавали друг другу скальп. Не было сомнений в том, что это смоляные волосы Куча: все узнали косу с седой прядью и вплетённую в неё золотую цепочку. Больше всего поражало, что скальпу было несколько лун: кожа успела высохнуть почти до заскорузлости. И когда над войском повис гул недоумения, трофей вдруг обернулся зверьком – водяной крысой, тяпнул за палец державшего «скальп» угра и, отброшенный, скрылся в темноте.

– Не ищите! – ровно сказал Чекур. – Я смог взять скальп Куча лишь на время – оттуда, где он окажется через три луны. Он будет висеть в жилище одного из вождей племени, что обитает в верховьях реки Вогумы.

Знаю, вы судачили, что воде нужно принести жертву, чтобы она пустила нас в родные края. Так вот, пусть Куча со своим стругом и людьми станет той самой жертвой.

По толпе пронёсся гул всеобщего одобрения, воины славили Чекура и склонялись перед его величием.

Вождь кивал, источая уверенность и спокойствие. Ни у кого не возникло бы и мысли о том, что он потрясён случившимся. Чекуру и раньше доводилось прорываться сквозь время и пространство, но никогда не получалось захватить оттуда материальный предмет. Это был иной уровень общения с потусторонним миром. Сам Чекур догадывался, что к помощи духа покойной бабки теперь присовокупилась ещё и сила Вальги, что лишь усилило его потомственный дар.

Водный путь угров извивался самым замысловатым образом, так, словно это не вода текла, протискиваясь через предгорья, а огромная змея – меж камней: порой образовывались петли в основании, которых от русла до русла было пару часов ходьбы, тогда как путь по воде занимал день, а то и два. На одной из таких петель разведка обнаружила городище. Это давало возможность подобраться к стану сельвинов незаметно с тыла. Чекур сам отправился познакомиться с обстановкой.

Вид, открывшийся с крутого берега, впечатлял: невысокие горы, поросшие ельником, уплывали в горизонт штормовыми тёмно-зелёными волнами, взбивая пену облаков. Гора, на вершине которой стояли угры, одной отвесной скалой обрывалась к воде, другой – нисходила сначала крутым, а ближе к берегу – пологим спуском. Там-то, на взъёме, и располагалось городище – до пяти десятков бревенчатых построек с отверстием в крыше для отвода дыма. В верховьях Сельвуны, в отличие от низовий и берегов Кемьи и Ра, где люди в основном обитали в шатрах из шкур или землянках, всё чаще стал попадаться этот тип жилищ. Они чем-то напоминали угрские хоромы, сельвины же называли их хизбами. Со стороны реки селение ограждала стена из камня, с остальных трёх его обнесли частоколом в два человеческих роста.

Чуть поодаль, на вершине горы, за молодыми деревцами виделось изваяние местного божества. Вблизи это оказался большой камень, которому пытались придать человеческий облик. Получился то ли заплывший жиром мужик, то ли беременная баба. Вокруг лежали кости животных и куски разлагающегося мяса – жертвоприношения.

Неожиданно в городище забил бубен, стали раздаваться протяжные голоса, похожие на песни, было видно, как за частоколом всё пришло в движение. Поначалу Чекур подумал, что их заметили и дали знак тревоги, но это оказалось не так.

Сельвины – мужчины, женщины и дети – собрались на небольшой, свободной от построек площадке в центре городища. Толпа кольцом обступила камлающего шамана и время от времени хором подхватывала его песнь. По окончании действа открылись ворота, ведущие на гору, в них появился сам жрец, но уже без кама, в сопровождении девочки. Он вышагивал, опираясь на длинный посох, она несла, крепко прижав к груди, небольшого дикого гуся, то и дело уворачиваясь от ударов клювом.

Взобравшись на гору, шаман присел на камень, весь чёрный от засохшей крови. Болезненно поморщившись от гусиного гоготания, не вставая, одной рукой свернул птице шею. Положив птицу на камень, полоснул ножом по горлу, потом отхватил птичьи лапы, сунул их девочке в руки, пробурчал что-то и подтолкнул её в спину. Та помчалась под гору радостно, что-то крича и размахивая перепончатыми розовыми лапками.

Завидев её, городище вновь ожило. Народ, теперь уже через центральные ворота, повалил к реке. Здесь мужчины переправили на лёгких берестяных лодках часть женщин и детей на другой берег, потом всем скопом – кто по берегам пешком, кто по воде – направились вниз по течению, сгоняя птицу, которую угораздило гнездиться неподалёку от людского жилья.

Угры сразу догадались, в чём дело.

– Гирий птома, – произнёс с неожиданным для него волнением одноглазый гигант Хомча, и вождь молча кивнул.

– Грядёт облава на гуся, – пояснил латинянину Чекур. – В наших краях есть подобный обычай. В конце лета в птичьем мире происходит линька, птицы меняют крылья и не могут высоко взлетать. Этот период у водоплавающих птиц длится до двух лун, в это время и происходит облава. В ней принимают участие даже женщины и дети. Дело нехитрое: не способную взлететь стаю на лодках загоняют к берегу, где с птицей расправляются не только оружием, но и всем, что попадёт под руку.

С высоченного обрыва угры наблюдали, как сельвины загнали гусей в заводь, где и устроили бойню. Она закончилась довольно быстро. Паническое гоготание птиц, возбуждённые крики людей оборвались едва ли не разом.

– Эх, сейчас бы варёными лапками полакомиться или жаренным на вертеле гусем, – размечтался телохранитель Чекура. – Местные закатят пир горой, станут беспечными. Я с небольшим отрядом могу застать их врасплох и заставить поделиться добычей.

– Нет, – отрезал Чекур. – Мы явимся перед ними иначе.

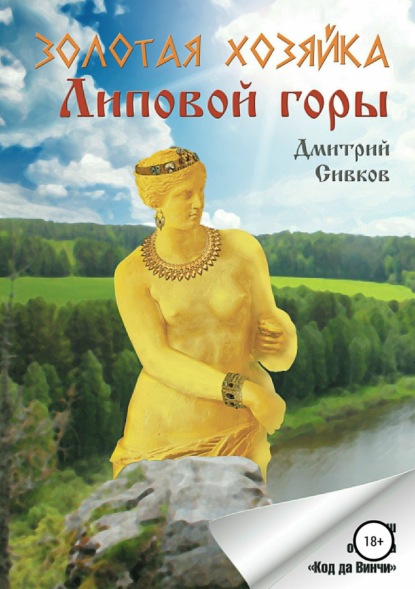

На рассвете обитателей городища разбудили неслыханные ими прежде медные песни. Необычайно звонкие, словно вырывающиеся из металлической глотки, они неслись с горы и перетекали из протяжных в череду коротких, и обратно. Сельвины высыпали на улицу. То, что предстало их взорам, позже превратилось в легенду: каменный идол Старика Края Гор, возвышавшийся на святилище над городищем, за ночь обернулся прекрасным, невиданным доселе по красоте женским изваянием. Мало того – золотым, как солнце! Чтобы разглядеть это чудо получше, люди потянулись к воротам, ведущим к горе. А с неё к ним навстречу уже спускался посланник Богини – воин, облачённый в так же отливающие золотом доспехи на теле и шлем с маской на голове. Из оружия у него в руках был лишь позолоченный посох.

По призыву шамана, враз почуявшего угрозу своему верховенству, сельвины пустили в золотого воина целый рой стрел из своих луков. Посох в его руках посланника Богини словно ожил, завертелся с необычайной скоростью – и все стрелы отскочили, не причинив ему вреда. Защитники городища, вооружённые кто мечом, кто копьём наперевес, двинулись навстречу пришельцу. Тот не сбавил шаг, а лишь взмахнул посохом – и с горы, описывая большую дугу и издавая протяжный свист, полетели золотые стрелы. Они воткнулись в землю у сельвинов перед самым носом, преградив путь.

Когда чужеземец подошёл к частоколу из золотых стрел и снял шелом с притороченной к нему маской, то уже немало поражённым людям предстал чудный человеческий облик – лик был светел, глаза – голубые, волосы – золотые, а борода – огненно-рыжей.

В это самое время со стороны Сельвуны вновь понеслись медные песни. Вслед за ними из-за поворота реки появились лодки такой величины и в таком количестве, что из-за них не стало видно воды. Они были полны воинами. Это стало последним аргументом для сельвинов. Они побросали оружие и пали ниц, склонившись перед золотой Богиней и её посланниками.

Для столь эффектного явления Молочному горну и его приближённым пришлось немало потрудиться. Чекур уже давно дал указание Петро придумать, как изготовить золотую краску. Латинянину пришлось изобретать её состав исходя из доступных в походе средств. С трудом, но, после множества опытов, ему удалось добиться нужного результата.

Вернувшись из разведки, Чекур приказал своим телохранителям, от которых у него было меньше всего секретов, сгрузить части статуи на берег, соединить их в стороне от глаз остальных угров, в прибрежном ельнике. Петро взялся за приготовление краски: в котле на огне костра закипели смешанные компоненты, основными из которых были смола, воск и золото – множество римских монет, истолчённых в порошок. Когда месиво стало текучим и однородным по цвету, его, ещё кипящим, стали наносить на Богиню, латы Чекура и стрелы. Орудовали кистями из вымоченной в воде липовой коры.

Когда, уже в начале ночи, отполированное до блеска божество предстало в отблеске огней перед потерявшим дар речи войском, вождь обратился к нему с такими словами:

– Это наша новая богиня – Вальга! Под её покровительством мы проведём здесь грядущую зиму, и вы сами убедитесь в том, насколько она щедра на чудеса. Духи и боги, которым мы поклонялись прежде, сами не знают покоя и не дают его нам, смертным. Я, Молочный горн, вижу, что обжитое ими Небо не знает и не узнает покоя. Всё это переносится и на нас. Хватит! Пора остановиться! Познать радость семьи, отцовства и свершений, умножающих наши силу и славу, а не страх и трепет перед нами. Всё это нам даст Вальга. Так поклонимся же ей!

Перечить никто не посмел. После этого пошли приготовления к утренней операции. Для её звукового сопровождения Чекур выбрал трофейные пехотные трубы из меди, литуусы, которые римляне использовали для подачи боевых сигналов.

Уграм предстояла бессонная ночь. Струги не спеша в ночной теми отплыли, чтобы с рассветом пристать к берегу у городища, а Чекур и его телохранители снова разделили Золотую Богиню на две части и направились к вершине горы, где последние свои часы достаивал идол Старика Края Гор.

16 августа 2017 года

Путь до Мотинарва занял два с половиной часа. Первое время водитель, недавно воцерковлённый предприниматель, не умолкая описывал свой путь к Богу. На одном из аттракционов, завозимых в наш посёлок по большим праздникам, этот мужик свернул себе шею. Что-то от чего-то в костномозговых хитросплетениях его позвоночника сдвинулось, но остановилось за пару миллиметров до роковой отметки. Медики поставили на ноги горе-эквилибриста. Своё спасение он не преминул отнести к чудесам Господним и в результате стал примерным и самым активным прихожанином местного храма.

Фонотека неофита ещё не была укомплектована подобающим образом для долгих переездов – лишь небольшой альбом какого-то барда-иеромонаха, так что добрую часть пути за мои душевные струны пытался дёргать самый незамысловатый шансон. И у него было больше шансов, чем у недалёкого человека, возомнившего себя миссионером и пытающегося наставить на путь истинный всех кого ни попадя.

Мотин ров вынырнул из-за леса, словно у него только и дел было, что подкарауливать странников. Здесь располагался мужской монастырь, возведённый на месте одной из самых знаковых трагедий революционных событий. Случилась она в поросшем берёзовым да осиновым молодняком урочище с тремя десятками шахт и шурфов, где прежде выдалбливали руду. А прозвище «ров» в полной мере оправдывал карьер, затянутый, как дурной глаз бельмом, ржавой дождевой водой. Гиблое, безнадёжное место.

Ограждение монастыря – бревенчатые стены, ощерившиеся оскалом затёсанного частокола, сторожевые башни в стиле а ля русс (острог да и только!) казались более уместными в качестве декораций на съёмках исторического фильма о покорении Урала.

Семинар о трезвости проводился в административном корпусе. Экскурсию же по монастырю с посещением трапезной обещали провести по окончании мероприятия. Я с тоской слушал выступающих, идеи которых в основном были далеки от реалий российской глубинки. И вдруг меня кто-то тронул за плечо.

Это была Тортова. Она смотрела на меня так, словно первый раз видела или узнала что-то омерзительное о моём прошлом.

– Георгий Петрович, с вами хотят поговорить, – молвила она и закатила глаза, как бы обозначая высокий уровень персоны, пожелавшей общения.

На выходе из здания Тортова кивком головы передала меня поджидавшему монаху. Он тем же макаром повелел следовать за ним.

– Может, в трапезную идём? – шутил я, пытаясь разрядить обстановку. – Заодно и почаёвничаем.

Служка на ходу обернулся. Я ожидал встретить недоумённый или осуждающий взгляд, вместо этого из-под густой бороды пробилась улыбка, в уголках глаз сбежались весёлые морщинки.

– Пришли, – поводырь кивнул на крошечную часовню, больше похожую на баньку. – Помогай тебе Господь, – проронил он и скрылся.

Стучаться я не стал. Дверь открывала сразу всё небольшое помещение без каких-либо закутков. Внутри из обстановки – только скамьи по стенам и небольшая кафедра. В углу перед иконой светилась лампадка. Дневного света, втиснувшегося сквозь оконца-бойницы, хватило, чтобы разглядеть и узнать человека в рясе на скамье. Он читал книгу в красном переплёте, положив её на мини-подоконник.

Священником, обернувшимся на скрип двери и в свою очередь оценивающе разглядывающим меня, был Владислав Зыбин. Ещё недавно один из официальных спикеров церкви стал известен многими эпатажными высказываниями. Одно из них сводилось к тому, что слишком комфортная, сытая жизнь вредит обществу и Бог оставляет его.

До того как он, захлопнув книгу без закладки, положил её рядом на лавку названием вниз, я смог прочитать часть его: «Евангелие…». А вот от кого оно, так и не разглядел.

– День добрый, Георгий Петрович. Проходите, присаживайтесь.

– Здравствуйте, Владислав… Не знаю, как по батюшке.

– Что ж, тем лучше, что узнали меня.

Мы откровенно рассматривали друг друга, как боксёры после взвешивания, разве что не выпучивали глаза и не показывали друг дружке неприличных жестов, не говоря о прочем. Хотя, если бы дело дошло до рукоприкладства, ему бы следовало подальше от меня держать свою скудную, как всходы овса в засушливый год, бородёнку.

Священник казался слегка озадаченным тем, что я не проявлял душевного смятения. Зачем? Я и так догадался, что Зыбин курирует в церкви поиски рук самой известной в мире статуи.

– Вижу, вы не удивлены, – заговорил-таки священник. – Вы христианин?

Видимо, ему было неудобно спросить с порога: «А не подскажете ли, милейший, где всё-таки руки Венеры Милосской зарыты?» Хотя перейди он сразу к делу, я бы его понял.

– В известной степени.

– Ну, крест-то на вас есть?

Вместо ответа я расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и потянул за гайтан.

– Уже хорошо.

– Я не воцерковлён. Нательный крест – это своего рода знак того, что нахожусь в определённой системе координат – духовных и нравственных – православного христианства. Так уж выпало по принципу культурной принадлежности.

А что касается идеологического смысла отечественной церкви, то её суть до меня неожиданно доходчиво довёл один из знакомых. Он так отозвался о позиции Ватикана по контрацепции: «Я за то люблю русскую церковь, что она ко мне в постель не лезет гондон отбирать». И всё так. Было. Но сейчас вы со своей идеологией огосударствления церкви вот-вот покуситесь и на этот статус-кво. Того и гляди наши храмы перестанут дарить тепло, а станут, как итальянские, внушать «торжественность и гордость», как писал Василий Розанов.

– У меня есть что возразить, – оживился Зыбин, перекинул ногу через скамью, усевшись более подобаемым образом и пододвинув к себе книгу, словно собирался ею воспользоваться в качестве если не весомого, то увесистого аргумента.

– Ну уж нет. Ни в какие дискуссии я вступать не собираюсь, лишь счёл нужным определить свою точку зрения. Ваши-то, благодаря многочисленным выступлениям в различных СМИ, известны.

– Мои высказывания обычно вырывают из контекста, переворачивают. Почти все ваши коллеги-журналисты так делают. Ну да Бог с ними… Следует полагать, вам понятен наш интерес к вашей персоне.

– Один москвич целую неделю обхаживал меня и подробно посвятил в суть дела. Мне известна предыстория поисков, скажем так, фрагментов одной скульптуры. Но скажу сразу: предметов, из-за которых разгорелся сыр-бор, у меня нет.

– Представляю, что про нас мог наговорить их посланец.

– Ордену Божественной Длани известно, что церковь видит угрозу в руках Венеры Милосской. А именно – в воссоздании истинного облика статуи, побывавшей воплощением двух божеств. Ведь это может оказаться одним из признаков приближения конца света: основной образ Апокалипсиса – лжепророк, который может привести к язычеству и идолопоклонству.

– Ну, не так уж и далеко от истины.

– И как вы собираетесь поступить с руками, окажись они, простите за каламбур, в ваших руках?

– Ничего радикального не планируем. Пусть остаётся всё как есть: Венера – в Лувре, руки – в России. Полежат где-нибудь в надёжном месте. Лучше расскажите – вы впечатлились романтикой Ордена и фигурой его основателя – Жюля Симона?

– Честно говоря, я уже не в том возрасте, чтобы быть идеалистом.

– Они вам наверняка рассказали про благородство своей миссии и воссоздание шедевра. А про Общество филадельфов, по сути скрывающегося под вывеской Ордена Божественной, прости Господи, Длани, скорее всего, забыли упомянуть.

– Забыли, правда ваша.

– Это и понятно. Так вот, оно образовалось сразу после государственного переворота 1799 года, в результате которого к власти пришло правительство во главе с Наполеоном Бонапартом. Поначалу филадельфы были плохо организованными. Всё изменилось с вступлением в их ряды генерала Мале, которого министр полиции Франции Савари охарактеризовал так: «Для заговора он обладал характером, который отличал древних греков и римлян». Филадельфы, особенно в начале, напирали не столько на плетение сложнейших интриг, добиваясь перестановок в правительстве, сколь на организацию различных заговоров, главным из которых был государственный переворот. Естественно, члены этого общества подвергались преследованиям, их заключали под стражу. Однажды были казнены 14 филадельфов, в их числе и Мале – за очередную попытку свергнуть Наполеона, ставшего императором.

Это радикальное тайное общество сыграло большую роль в формировании современных задач и целей Ордена. Случилось это не сразу, а уже после смерти отца-основателя Жюля Симона. Филадельфы вознамерились, опираясь на чудотворную силу языческой богини, создать организацию, влияющую на судьбы мира.

Кстати, вы уже ознакомились с записями Петро? Захватывающая и волнующая история. Не знаю, известно ли вам, что завершающую часть записей смогли перевести не сразу. Большая часть текста написана на латыни, и перевести его на французский не составило труда, но с завершающими главами вышел конфуз. Скорее всего, это был язык местного народа сельвинов, которым Петро создал письменность на основе латинского алфавита.

Описания «чудес» каменной бабы и то, что по заклинанию Чекура божественная сила к статуе вернётся после обретения ею рук, написаны были как раз неизвестным языком. Его смогли расшифровать только в 1881 году, более десяти лет спустя после обнаружения свитка.

Столкнувшись с проблемой перевода, Жюль Симон передал записи Петро филологам Анри Рошфору и Луизе Мишель, ученикам самого Шампальона, рассекретившего тайну древнеегипетских иероглифов. Они оба оказались членами Общества филадельфов и как истинные радикалы не смогли остаться в стороне от событий Парижской коммуны. После её падения Анри и Луиза попали под вторую волну репрессий и были отправлены в ссылку в Новую Каледонию – на острова в Тихом океане, недалеко от Австралии. Там бы они и закончили свои дни, если бы в 1879 году к власти во Франции не пришли умеренные республиканцы и не провели амнистию. Так Рошфору и Мишель суждено было вновь увидеть Париж.

Ссылка не охладила радикального настроя филадельфов, неудача лишь распалила его. Оказавшись на родине, филологи расшифровали записи Петро, из которых выходило, что Венера Милосская в статусе Золотой Богини Вальги творила чудеса. Неудачники-революционеры решили, что её сила поможет им в осуществлении их планов: филадельфы станут властителями мира! Но для того чтобы привлечь на свою сторону чудодейственную силу Богини, следовало воссоздать её первоначальный облик и провести шаманский обряд, вдохнувший некогда колдовскую силу в мраморное изваяние.