Полная версия:

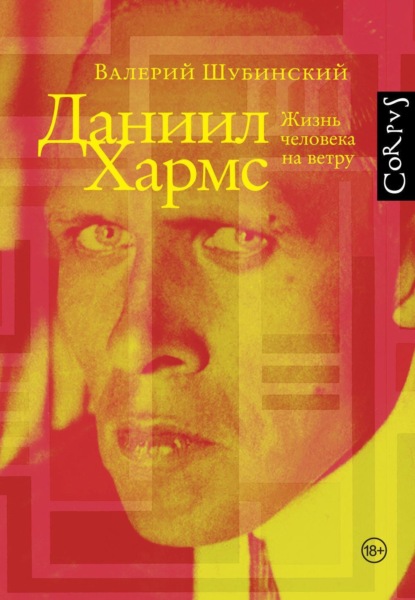

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

Впрочем, в 1925 году взгляды молодого поэта на цели собственного творчества еще были довольно наивны и путаны. Свидетельство тому – набросок, относящийся к августу этого года:

Несколько лет, заполненных войной и революцией, заставили все население СССР думать лишь о том, чтобы остаться живым и сытым… С окончанием войны и революции это обжорное напряжение стало ослабевать, но ему взамен наступил материализм в самой резкой форме, как следствие революции. Он постепенно спускался все в более низкие классы, одновременно с этим искажаясь и прикрывая собой романтическую сторону жизни… В СССР завал вульгарным материализмом, стремящимся сковать вольные движения человека осмыслицы и лишить его отдыха. Мы, истинные художники, доктора общественного желудка, дадим вам слабительную жидицу в виде хляпа крышки романтизма…

В этом юношеском тексте интересен аналогизм “осмыслица” – антоним высокой поэтической “бессмыслицы”.

Девятого октября Хармс подал заявление о вступлении в Ленинградское отделение Союза поэтов, приложив тетрадь стихотворений. Как и всем вступающим в Союз, ему была предложена анкета. Ответы на нее демонстрируют не столько сознательную эксцентричность, сколько молодое легкомыслие и оторванность от социальной жизни того времени. Вопросы, которые структурировали реальность, были настолько от Хармса далеки, что он даже не считал нужным над ними задуматься.

Итак:

Фамилия, имя, отчество Даниил Иванович Ювачев-Хармс

Литературный псевдоним Нет, пишу Хармс

Все правильно. Хармс – не псевдоним, а новая фамилия, принятая не только для литературы, но и для жизни. Так Андрей Платонович Климентов категорически не согласился бы с теми, кто назвал бы фамилию Платонов псевдонимом.

Число, год и месяц рождения 1905 30 декабря

Национальность Русский

На эти два вопроса Хармс ответить смог, но следующий, столь же тривиальный для советских анкет (и в то время – несравнимо более важный), поставил его в тупик.

Социальное происхождение незнаю (так. – В. Ш.)

Довольно легкомысленная для двадцатых годов фраза: впрочем, приемную комиссию Союза поэтов социальное происхождение его членов интересовало, видимо, не так уж сильно.

Дальше:

Образование (домашнее, низшее, среднее, высшее, специальное, знание иностранных языков):

скоро будет высшее. Знаю немецкий и английский

Хармс еще верил, что закончит техникум, и полагал, что тот дает высшее образование. Но на дальнейшие вопросы он отвечает, как сомнамбула или как полуграмотный дошкольник.

В каком возрасте начали писать незнаю

В самом деле, разве упомнишь?

Где и когда напечатано ваше первое литературное произведение?

Нигде и никогда пока что, но юный Хармс отвечает тем же сакраментальным: “незнаю”. Дальше идут вопросы библиографического характера: что, где когда напечатано, до 1914-го, с 1914-го по 1917-й, начиная с 1918-го, имеются ли отдельные издания… Девятнадцатилетний поэт по-прежнему “незнает”. И лишь на одиннадцатый вопрос: “Имеются ли у Вас законченные, но ненапечатанные рукописи?” – он твердо отвечает: “есть”.

Собственно, это все, что реально есть пока что у молодого автора. Приободренный мыслью об этом своем достоянии, он честно отвечает на вопросы о переводах своих произведений на иностранные языки и о постановке их на русских и иностранных сценах: “Нет таких”.

Потом снова появляется “незнаю”: Хармс не может точно сказать, есть ли критические отзывы о его сочинениях, не может определить свою литературную специальность (“поэзия, беллетристика, критика, переводы, драматургия, редактирование”) и, наконец, не в состоянии ответить на второй (наряду с соцпроисхождением) главный вопрос эпохи: о партийной принадлежности. В графах об “общественной и политической деятельности” и о “семейном положении” – просто прочерки. Простое и твердое “нет” появляется лишь один раз – в ответе на восемнадцатый вопрос, о членстве в профсоюзе. И наконец:

Ваше отношение к воинской повинности? Молод еще.

Тема воинской обязанности и освобождения от нее властно всплывает в последние годы жизни Хармса… В анкете указан и домашний адрес (Миргородская, 3/4, кв. 25)[138].

Пожалуй, из всех ответов, данных Хармсом, по-настоящему информативен лишь один:

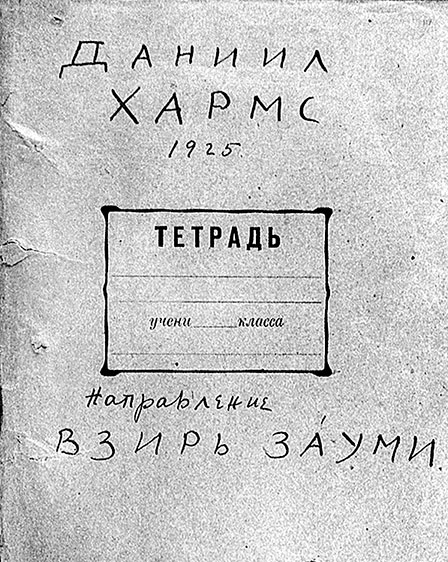

Членом каких литературных организаций Вы состояли или состоите? Председател Взирь Зауми (так. – В. Ш.)

Хармс уже не чувствует себя “учеником” – Туфанова и чьим бы то ни было. Он и сам “председател”, глава школы, впрочем, из него одного и состоящей.

Заявление Хармса было пока, видимо, отложено до окончательного рассмотрения, а через восемь дней, 17 октября, состоялся вечер Ордена Заумников (с участием и Введенского) в Союзе поэтов. К концу года происходит оформление особой группы внутри Союза (хотя Хармс еще формально не был принят в его члены; Введенский состоял в Союзе с мая 1924 года; поразительно, между прочим, сравнение его анкеты – формальной, рутинно-деловой[139] – с сомнамбулическим документом, вышедшим из-под руки Хармса). В этот момент молодые поэты впервые противопоставляют себя Туфанову: отказавшись от слова “заумь”, они настаивают на названии “Левый фланг”, довольно широком и даже расплывчатом по смыслу.

Обложка тетради, представленной Даниилом Хармсом в Ленинградское отделение Союза поэтов, 1925 г.

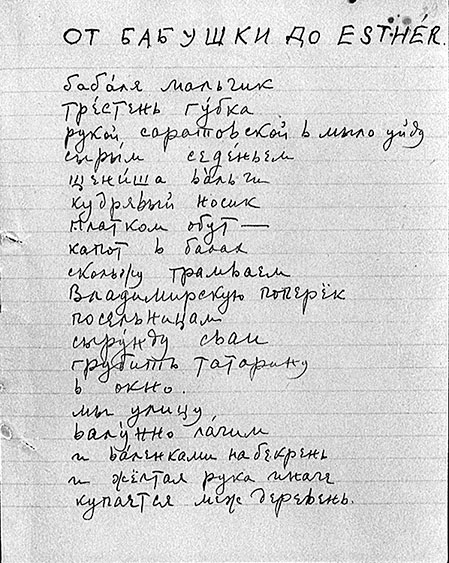

Автограф стихотворения “От бабушки до Esther” из тетради, представленной Д. Хармсом в Ленинградское отделение Союза поэтов, 1925 г.

Примерно в это же время – в начале 1926 года – Хармс и Введенский и начинают именовать себя “чинарями”. Это слово используется (до 1928 года) при публичных выступлениях. Хармс выступает как “чинарь-взиральник”, Введенский – как “чинарь авто-ритет бессмыслицы”. Как следует из дневниковых записей Хармса, на роль теоретика “чинарства” намечался Липавский – он должен был выступить (но так и не выступил) с докладом, обосновывающим творческую практику своих друзей.

Что же такое “чинари”? Ответ на этот вопрос в свое время дал Друскин, и большинство исследователей воспроизводит его версию. По этой версии, в течение многих лет существовало “неофициальное сообщество”, включавшее пять человек – Хармса, Введенского, Друскина, Липавского и Николая Олейникова. Именно встречи в этом эзотерическом литературно-философском кружке были главными в жизни Хармса или Введенского, все же другие союзы (включая ОБЭРИУ) – кратковременными и внешними. Нехотя Друскин признает, что к “пятерке” примыкал еще один человек, и человек очень знаменитый, – Николай Заболоцкий. Но “чинарем” он ни в коем случае не был – “связи с ним у “чинарей” были, во-первых, чисто дружескими и, во-вторых, деловыми – имею в виду здесь совместные выступления обэриутов”[140]. Однако тут же следует примечательное пояснение: “Чинарями” мы называли себя редко, да и то только два-три года (1925–1927), когда так подписывали свои произведения Введенский и Хармс”. Между тем несколькими абзацами раньше сказано: “В конце двадцатых годов, когда я прочел Введенскому одну несохранившуюся свою вещь, скорее литературного, нежели философского характера, он причислил или “посвятил” и меня в “чинари”». Можно ли считать 1925–1927 годы “концом двадцатых”?

А вот как все выглядело с точки зрения другого пережившего своих друзей свидетеля, Игоря Бахтерева, – обратимся к уже цитировавшемуся рассказу “В магазине старьевщика”:

Все-таки я вспомнил одну его (Введенского. – В. Ш.) неповадную историю с награждениями. Назвался чинарем и, чтобы было перед кем шуметь пятками, расплодил столько ему подобных, сколько сумел. Сначала наградил тем веселым именем знакомую привратницу, потом управдома с Коломенской, не говоря про долговязого (Хармса. – В. Ш.). В общем, чинарей подобрался целый взвод, не меньше[141].

Чем же было “чинарство” – эзотерическим кружком, формой обозначения собственной творческой практики, которую использовали короткое время Хармс и Введенский, или литературной игрой последнего, наподобие ремизовской Обезьяньей Великой и Вольной палаты? Думается, отчасти вторым, отчасти третьим, но уж никак не первым. Кружок существовал, конечно, но это была дружеская компания интеллектуалов, связанных общими интересами, без фиксированного членства и уж конечно без какой бы то ни было эзотерики. Был период – уже в начале тридцатых годов, – когда общение в этом кругу, собиравшемся в основном у Липавского, было важной и даже важнейшей частью жизни Хармса и Введенского. Однако связь между этим кругом и словом “чинари” – искусственный конструкт Друскина, что тот отчасти и признает. Возможно, впрочем, что Яков Семенович слишком всерьез воспринял состоявшееся в конце двадцатых годов “посвящение”: “сухая соль литературной шутки” была ему чужда и малопонятна. А может быть, им двигало подсознательное желание исключить из священного для него круга лично ему неприятного Заболоцкого.

О том, что значит сам термин “чинари”, есть разные суждения. Друскин связывает его со словом “чин” – “имеется в виду, конечно, не официальный чин, а духовный ранг”[142]. Но есть и другие понимания: например, А. Стоун-Нахимовски связывает его со славянским словом “чинить” (“творить”)[143]. В любом случае, каким бы зыбким и намеренно многосмысленным, наполовину “заумным” ни было слово, некий оттенок в нем существовал. Объявив себя “чинарями”, юные Хармс и Введенский совершили поворот от разложения реальности (которое было осуществлено до них и без них) к ее собиранию, от анализа к синтезу, от разложения смыслов к их обретению. Но в “чинарский” период они сделали на этом пути лишь первые шаги. При этом их роли разделились: “авто-ритетом бессмыслицы”, организатором и управителем творческого Хаоса был Введенский, Хармс же пока избрал роль созерцателя, “взиральника”. Вскоре, однако, роли поменялись.

В то же примерно время Хармс и Введенский встретили двух людей, которые стали их союзниками в этом труде обретения новых смыслов. Их имена мы только что назвали – Николай Олейников и Николай Заболоцкий.

Олейников был старше Хармса семью годами – и что это были за семь лет! Даниил подростком застал крушение мира и его странное, уродливое, на прежний взгляд, воссоздание. Николай Макарович принимал в этих событиях самое живое участие. Донской казак, он воевал в Гражданскую войну в Красной Армии. Когда война закончилась, он несколько лет обретался на юге России – на незаметной газетной службе (между прочим, вступил в партию – тогда, видимо, по душевному влечению), а в 1925 году приехал в Ленинград. Позднее его дружбу с Хармсом и Введенским поддерживала не только духовная общность, но и совместная профессиональная работа: Олейников был одним из столпов Детиздата, основателем и редактором журналов “Ёж” и “Чиж”. Самые ранние известные нам стихи Олейникова относятся к 1926–1927 годам, а расцвет его творчества пришелся уже на тридцатые годы. Закончивший лишь четырехклассное уездное училище, он был неожиданно эрудирован и внутренне утончен, и при том странно и гротескно остроумен – свойство, так неповторимо окрасившее его поэзию. Лидия Гинзбург, дружившая с ним, писала в своем дневнике:

Олейников один из самых умных людей, каких мне случалось видеть. Точность вкуса, изощренное понимание всего, но при этом ум и поведение его как-то иначе устроены, чем у большинства из нас; нет у него староинтеллигентского наследия[144].

Николай Олейников, декабрь 1928 г.

Олейников был из тех талантливых, интеллектуально цепких, несколько схематично (революционная волна смыла тонкости и нюансы), но часто ярко и неожиданно мыслящих провинциалов-самоучек, которые хлынули в столицы в двадцатые годы. Таким же был и Николай Заболоцкий, хотя по человеческому складу он очень от Олейникова отличался. В Николае Макаровиче была южная страстность.

Со страстью любил он дело, друзей, женщин, и – по роковой сущности страсти – так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил… И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии восторга[145].

Николай Алексеевич был (или старался быть) по-северному сдержанным и рассудительным. Но в социологическом и культурологическом плане они были ближе друг к другу, чем к Хармсу и Введенскому.

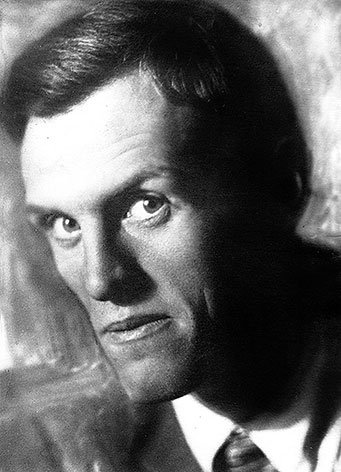

Николай Заболоцкий, 1929 г.

Встреча с Заболоцким, сыном землемера из Уржумского уезда Вятской губернии, изучавшим русскую литературу сперва в Московском, а затем в Петроградском (Ленинградском) педагогическом институте, произошла в Союзе поэтов. Согласно воспоминаниям Бахтерева[146] (который в данном случае писал с чужих слов), встреча выглядела так:

– Приняли интересного человека. Советую обратить внимание, – шепнул Хармсу бессменный секретарь Союза поэт Фроман.

Мало кому известного Заболоцкого объявили последним. К столу подошел человек, аккуратно одетый, юношески розовощекий.

– А похож на мелкого служащего, любопытно. Внешность бывает обманчива. – Введенский говорил с видом снисходительного мэтра.

Читал Заболоцкий “Белую ночь”, кажется, в более раннем варианте, чем тот, который помещен в “Столбцах”. Триумфа не было – настороженное внимание, сдержанные аплодисменты. “Чинари” переглянулись. Не сговариваясь встали и пошли навстречу поэту. Назвав свои фамилии, жали ему руку, поздравляли. Хармс громогласно объявил: он потрясен, такого с ним не бывало. Введенский: ему давно не доводилось слушать “стоящие стихи”, наконец повезло – дождался[147].

“Белая ночь” – в том варианте, который вошел в “Столбцы”, а есть и еще более поздний, 1958 года, – стала одним из признанных шедевров отечественной поэзии XX века.

Гляди: не бал, не маскарад,здесь ночи ходят невпопад,здесь от вина неузнаваем,летает хохот попугаем.Раздвинулись мосты и кручи,бегут любовники толпой,один горяч, другой измучен,а третий книзу головой.Любовь стенает под листами,она меняется местами,то подойдет, то отойдет…А музы любят круглый год.Ни Хармсу, ни Введенскому такое мастерство пока что и не снилось. Неизвестно, с чего начинал уржумский самородок, как он созревал (до нас дошло лишь два-три его юношеских текста, и они ничем не примечательны), но он почти сразу начал писать зрелые и мощные стихи. Не заумные, но полные высокого безумия, которое так плохо вязалось с невыразительной внешностью “мелкого служащего”.

Заболоцкий был одним из ближайших друзей и важнейших собеседников Хармса и Введенского в конце 1920-х – начале 1930-х годов. В какой-то момент они составляли почти неразлучную “тройку”. Между тем трудно представить себе трех настолько разных людей – даже внешне. В цитированном уже тексте Бахтерева “В магазине старьевщика” они ранжированы по росту. Выше всех – Хармс, потом – “главный из чинарного рода”, следом за ним – “крепко сколоченный, еще недавно, лет сорок назад, розовощекий, о чем нетрудно было судить по румянцу, который сохранился на его правом ухе”. Он “внимательно разглядывал на стволах немолодых дерев разные паутины, всевозможных букашек”[148]. На фоне Хармса и Введенского белокурый и розовощекий провинциал на первый взгляд казался воплощением физического и душевного здоровья. Основное направление эстетических поисков трех молодых поэтов в 1926–1928 годах более или менее совпадало (в следующей главе мы коснемся этого подробнее). Но натурфилософские интересы Заболоцкого, его социально-утопические идеи, его влюбленность в русский XVIII век, его увлечение мало ценимым “чинарями” Мандельштамом, его твердые (до нетерпимости) житейские правила, наконец, его изначально “красная” (пусть со своеобразным уклоном и своеобразной мотивацией) политическая позиция – все это, казалось бы, не было близко его новым друзьям. И все же без диалога, а иногда и спора с ним они бы, возможно, не стали такими, какими мы видим их в пору зрелости.

Николай Тихонов. Фотография М. Наппельбаума, начало 1920-х.

Константин Вагинов. Фотография студии М. Наппельбаума, 1920-е. Фрагмент группового снимка.

Когда же произошла встреча, описанная Бахтеревым? По утверждению Друскина – “в середине или в конце 1925 года”. Ту же дату называет и сын Заболоцкого Никита. Да и по Бахтереву выходит, что к моменту знакомства с ним (осень 1926-го) Хармс, Введенский и Заболоцкий уже год были знакомы и дружны. Но в Союз поэтов Заболоцкий был принят в мае 1926-го, а “Белая ночь” датируется июлем этого года. К тому же Бахтерев утверждает, что после чтений в Союзе три молодых поэта отправились “к Хармсу на Надеждинскую”. А на эту квартиру семья Ювачевых переехала лишь в декабре 1925 года. Сам Хармс стал полноправным членом Союза в конце февраля – начале марта. На его второй тетради (на титульном листе стихотворения “Ваньки-встаньки”) значатся резолюции членов приемной комиссии.

Поставить на совещание. Н. Т.

Не следует ставить на совещание, лишняя проволочка. У Хармса есть настойчивость поэтическая. Если это пока не стихи, то все же в них имеются элементы настоящие. Кроме того, Хармс около года читает на открытых собраниях Союза. Принять. К. В.

Строгий Н. Т. и снисходительный К. В. – это Николай Тихонов и Константин Вагинов. Пятью с половиной годами раньше Тихонов, бывший гусар, а потом командир Красной Армии, прислал свои стихи на строгий суд приемной комиссии новосозданного Союза, состоявшей тогда из Блока, Гумилева, Кузмина и Лозинского. Всем четверым мэтрам его стихи понравились, а Гумилева (чье творческое влияние Тихонов явно испытал) они просто привели в восторг. Благодаря ходатайству председателя Союза Гумилева краском Тихонов был оставлен в Петрограде, вскоре выпустил сборники “Орда” и “Брага” и к середине двадцатых считался одним из виднейших современных поэтов. Он как будто занял структурное место Гумилева (в “красном” варианте), но, увы, был лишен лучших качеств своего учителя: критического чутья, лирического тайновидения, широкого кругозора, бескорыстного интереса к чужому творчеству. Поэтическим талантом природа его не обделила, но талант этот достался человеку неглубокому, довольно одномерному и (как позднее оказалось) склонному к конформизму.

Тихонову исполнилось тридцать лет. Константин Вагинов, его товарищ по группе “Островитяне”, был на три года моложе, но успел и повоевать в Красной Армии (правда, не совсем добровольно), и поучиться у Гумилева. Славы большой у него не было, но Мандельштам, презиравший тихоновский “здравия желаю-акмеизм”, молодого Вагинова включил в число “поэтов не на вчера, не на сегодня, а навсегда”[149]. Невысокий, худощавый, неразговорчивый, скромный с виду, Вагинов внимательно изучал литературных знакомых: их шаржированным двойникам предстояло ожить на страницах его романов. Он коллекционировал людей так же, как редкие книги и антикварные вещи (на которые тратил все свои скудные доходы). Несмотря на это, его любили, щедро прощая ему и двусмысленную политическую позицию[150], и нетипичные для советской литературы стилистические поиски, и, главное, глубинную антропологическую чуждость эпохе. Его стихи и проза издавались даже в годы, когда для другого автора такого склада все пути были бы закрыты. Выход “Опытов соединения слов посредством ритма” в 1931 году можно счесть только чудом. Он казался счастливчиком, пока не умер от туберкулеза в тридцать пять лет. Но и смерть в своей постели оказалась удачей: Вагинов успел уйти на пороге самых страшных времен, и даже ордер на его арест как будто был уже выписан. Естественно, что стихи Хармса понравились ему больше, чем рационалисту Тихонову: они корреспондировали с его собственной зыбкой и остраняющей поэтикой. Не случайно судьба и его позднее на короткое время привела в ОБЭРИУ.

7К тому времени в жизни Хармса многое изменилось.

Двадцать четвертого декабря 1925 года Ювачевы переехали в новую квартиру – на Надеждинской улице, в доме 11. Номер квартиры менялся: сперва 9, потом 8; ныне она частично входит в соседнюю по площадке квартиру 58. В этой квартире Даниил Иванович прожил, по существу, всю остальную жизнь, и комната, которую он здесь занимал, стала важнейшей частью “хармсовского мифа”. Квартира была пятикомнатной и формально – всегда коммунальной, но вместе с Ювачевыми жили не чужие им люди. Еще в 1925 году с ними на Надеждинской поселилась Лидия Алексеевна Смирницкая, бывшая конторщица Убежища для женщин, отбывших наказание в санкт-петербургских местах заключения. У Ювачевых (а потом у Грицыных – у Лизы и ее мужа) она была, по существу, членом семьи, после смерти Надежды Ивановны вела хозяйство. В 1930-м в одной из комнат поселилась Наталья Николаевна Дрызлова, счетовод, воспитанница Натальи Ивановны Колюбакиной, вместе со своей старухой матерью Екатериной Васильевной, прибывшей из села Должина Новгородской губернии. Судя по всему, Иван Павлович предусмотрительно прописал и поселил Смирницкую и позднее Дрызлову в квартире на Надеждинской, чтобы избежать “уплотнения” случайными соседями. В квартире Ювачевых был телефон (по тем временам – предмет роскоши, номер 9024).

Это был совсем иной, чем Конная площадь и Миргородская улица, район города – не убогие задворки, а пусть не парадная, но полноценная, даже уютная по-своему часть старого Петербурга. На Надеждинской улице когда-то жил с Бриками Маяковский. В 1936 году улицу переименовали в честь поэта. На Ковенском переулке, пересекавшем Надеждинскую, высился костел Лурдской Богоматери, построенный в 1909 году для французского посольства Леонтием Бенуа и Марьяном Перетятковичем. Его башня была видна из окон комнаты Хармса, выходивших во двор.

В 1926 году Иван Павлович вышел на пенсию и посвятил остаток жизни изучению иконографии Богородицы. Иван Елагин, видевший старшего Ювачева в 1934 году, так описывал его занятия в поэме “Память” (1979):

…Был он молчалив, высок и сух,Эдак лет семидесяти двух.Кропотливо трудится старик,Медленно с иконы сводит ликОн на кальку. И таких иконТысячи для будущих временОн готовит…[151]Эти кальки Ювачева частично сохранились, как и его записные книжки, охватывающие огромный период, почти полвека. В них есть немало сведений, важных и для биографии сына. В двадцатые годы Даниил, судя по всему, не так уж часто беседовал с отцом, но с годами у них все больше обнаруживалось общих интеллектуальных интересов.

За 1925 и первые месяцы 1926 года Хармс и Введенский успели завязать немало литературных знакомств. Недалеко от нового жилья Ювачевых на Надеждинской, на улице Рылеева (бывшей Спасской), в доме 17, жили Михаил Кузмин и Юрий Юркун. По свидетельству искусствоведа В.Н. Петрова, это была “захламленная и тесная коммунальная квартира”.

Кроме Кузмина и его близких, в ней жило огромное многолюдное и многодетное семейство, члены которого носили две разные фамилии: одни были Шпитальники, другие – Черномордики… Также жил там косноязычный толстый человек по фамилии Пипкин… Кузмин вместе с Юрием Ивановичем Юркуном занимал две комнаты с окнами во двор. Одна была проходной – та самая, где работал Михаил Алексеевич и где главным образом шла жизнь. Хозяева там писали, рисовали, музицировали. Во второй комнате скрывалась Вероника Карловна, мать Юркуна. Гости туда не допускались[152].

Кузмин стоически переносил тесноту и безденежье. Литературной поденщиной он содержал не только себя, но и своего многолетнего друга жизни Юркуна, его мать, а отчасти – и его жену (впрочем, официально их брак не был оформлен) Ольгу Арбенину-Гильдебрандт, время от времени появлявшуюся на Спасской. Общество двух “чинарей”, а потом и Заболоцкого нравилось Кузмину. В это время он писал “Форель разбивает лед”, и поиски молодых поэтов в чем-то совпадали с его исканиями. Да и не был он в те годы избалован почтительным вниманием литературной молодежи. Эпоха, когда вокруг “Калиостро” стайкой вились лощеные юные стихотворцы, состоящие в двусмысленных отношениях с мэтром, давно прошла. Тем не менее на Спасской можно было столкнуться с самыми разными гостями. От Сергея Радлова, влиятельнейшего в тогдашнем Ленинграде театрального режиссера, и его жены Анны, поэтессы и переводчицы Шекспира, преданной ученицы и поклонницы Кузмина, до наезжавшего из Москвы Эдуарда Багрицкого, чья парадоксальная дружба со старым петербургским эстетом основывалась на взаимной высокой творческой оценке… От филолога-античника Андрея Егунова (он же – прекрасный, безвестный при жизни поэт Андрей Николев) до того же Садофьева, которого Михаил Алексеевич привечал, возможно, из свойственной ему любви ко всему странному и нелепому.

Николай Клюев, живший на улице Герцена (Большой Морской), в доме 45, во дворовом флигеле бывшего особняка Огинского (рядом с набоковским домом), тоже стал знакомым Хармса. Введенский, правда, бывал у него чаще. Тем не менее в записных книжках Хармса свидетельств общения с вождем “новокрестьянских” поэтов немало, и по меньшей мере один факт доказывает, что общение это было достаточно близким. В марте – апреле 1925 года Хармс завел “альбом”[153], в который его знакомые в последующие месяцы делали записи самого различного содержания. По большей части эти записи малопримечательны (“Данька-сволоч” (sic!) или “На плечах твоих, увы, тыква вместо головы”, а подписи их авторов не поддаются расшифровке. (Может быть, какие-нибудь знакомые по техникуму?) Но в “альбоме” отметились и Эстер (“Даниил я люблю тебя”), и отец (“Люби ближнего как самого себя”), и Введенский, и “председатель земного шара Зауми Ал. Туфанов”. Есть здесь и краткая запись Николая Клюева: “Верю, люблю, мужествую”.