Полная версия:

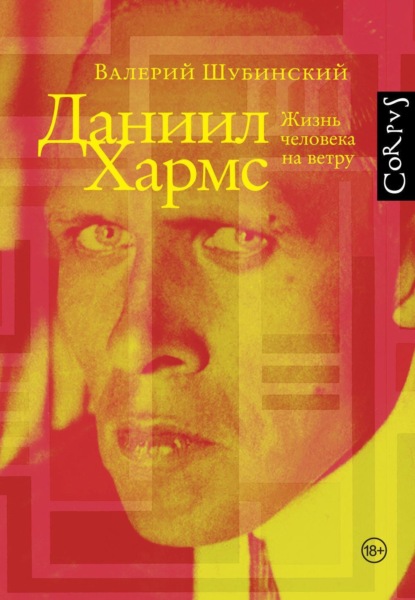

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

В годы Гражданской войны Игорь Герасимович оказался в Тифлисе (Грузия, отделенная от горящей России стеной Кавказа, наслаждалась своей короткой сытой независимостью). Там он повстречал Крученых, подружился с ним и (вместе с братьями Ильей и Кириллом Зданевичами, поэтами и живописцами, в свое время “открывшими” Нико Пиросмани) основал группу, названную по широте Тифлиса, “41°”. Долгие годы спустя, вспоминая об этом времени, Крученых писал:

Игорь, помнишь?Когда-то мы вместеозоровали в Тифлисе:кроили какально-анальный словарчикиз Гумилева и Ахматовой –молитвенник для дам.Предсказывали литкончинублочистов и юродегенератов[120] –кузминских мальчиков и юркунов <…>…Изумительный,лаково-цепкий танцор,ты рядился тогда негром,косыми скуламиобольщая балерин.Самый остроумный человек в Тифлисе,ты читал докладыо “грандиозаре”,ерундовых орудиях,“маршруте шаризны”и о стрельбе в обратную сторону,чтоб победить летаргию привычки.Лишь аннулировав все богатства,мы стали богатеть.В нашем разговоремы начинали не ниже,чем с 41 градуса[121].Крученых считал, что Терентьев – настоящий футурист, а Маяковского “еще надо футурнуть”. Однако некоторые (и, пожалуй, лучшие) терентьевские стихи были совершенно чужды зауми (и вообще особого радикализма) – например:

Под барабан шарманка пела по-грузинскиЯблоками на осликах пахло солнцеВ тени Давида лежал ГоловинскийПри свете холмов из бронзыНа голубей Кура в замостье шипелаТрамвай выбивался в Европу из МайданаПробегала девушка твердая как чурхчелаНаступал вечер во всех странах[122].После отъезда Крученых из Тифлиса Терентьев, сблизившись с экономистом, психологом (одним из первых в России фрейдистов) и стихотворцем Г.А. Харазовым, пытался создать Академию стиха. (Как известно, общество с таким названием некогда собиралось на Башне у Вячеслава Иванова. Ирония судьбы в том, что Харазов, через некоторое время перебравшийся из Тифлиса в Баку, познакомился там с Вячеславом Великолепным и вскоре стал его непримиримым врагом[123].)

Стоило бы, наверное, попросить прощения за обилие этих излишних в контексте биографии Хармса деталей, но слишком уж бросается в глаза контраст между почти полной изолированностью Туфанова и широкими контактами Терентьева. И это было не единственное отличие. Терентьев был не эскапистом, а активным сторонником революции. Левые художники были людьми “красными” – за редчайшими исключениями. Туфанов, как позднее Хармс и Введенский, к таким исключениям принадлежал, Терентьев – нет.

В двадцатые годы главной сферой интересов Терентьева стал театр, потеснивший литературу. В первую очередь именно как режиссер оставил он след в отечественной культуре. По приезде в Петроград (1923) он начал ставить спектакли в рабочих и агитационных театрах, затем в “Агитстудии” Виктора Шимановского и наконец с января 1926 года – в театре Дома печати. Одновременно он некоторое время заведовал (“на общественных началах”) так называемой “фонологической лабораторией” в основанном Казимиром Малевичем Институте художественной культуры[124]. Проповедуя “смерть драматургии”, Терентьев, однако, выступал и в качестве драматурга. Его перу принадлежит антирелигиозная агитпьеса “Снегурочка” (переделка Островского), “Джон Рид” (не особенно удачная инсценировка “Десяти дней, которые потрясли мир” Джона Рида). Успех спектаклей Терентьева был немалым; авангардного режиссера пригласили даже в бывшую Александринку (где он должен был поставить “Пугачевщину” Тренева), но с тамошней труппой он не сработался.

Вершиной режиссерской карьеры Терентьева была скандальная постановка “Ревизора” (1927), соперничавшая с мейерхольдовской.

Игорь Терентьев, 1917 г.

Современники красочно расписывают, например, костюмы к этому спектаклю (эскизы их, кажется, не сохранились): трактирный слуга носил на плече изображение рака, одежду одного жандарма украшали маргаритки, на одежде другого изображены были свинячьи морды, на плече Земляники красовались две земляничные ягоды, Ляпкин-Тяпкин носил на шее большущий ключ и т. д. Текст и сюжет тоже подверглись новаторскому препарированию. Чиновником, приехавшим из Петербурга, оказывался все тот же Хлестаков. “Настоящий ревизор, – объяснял свой замысел Терентьев, – сами ревизуемые, а ревизор со стороны – всегда Хлестаков, то есть порожденный обывательской фантазией персонаж: бог, гений, деспот”[125]. Отсюда (как и от двухстраничной пьесы Терентьева “Iордано Бруно”, вложенной в письмо к Зданевичу) уже полшага оставалось до карнавального безумия и невербализуемого ужаса “Елизаветы Бам” и “Елки у Ивановых”. Человек именно того типа, который был востребован двадцатыми годами: яркий, разносторонне одаренный, склонный к радикальным экспериментам, фанатичный, – Игорь Терентьев шумно прокладывал дорогу для тихой эстетической революции.

Потом – работа в Москве и в Харькове, арест в 1931 году (одновременно с Хармсом и Введенским), Беломорканал. Арест стал, однако, для Терентьева началом еще одного грандиозного проекта. Основанная им агитбригада каналоармейцев прославилась на весь Советский Союз. Под руководством товарищей Ягоды и Фирина Терентьев, сначала заключенный, потом вольнонаемный специалист, наглядно демонстрировал роль искусства в деле перековки социально чуждого элемента, а когда пришло время товарищей еще более решительных, он конечно же разделил судьбу своих покровителей.

5С единственным (если верить Туфанову) литературным учеником Терентьева, Александром Введенским, Хармс познакомился весной или летом 1925 года в квартире Вигилянского (6 линия Васильевского острова, дом 42). И этой встрече суждено было стать, быть может, главной в жизни Даниила Ивановича. Было общее чтение молодых поэтов. Введенский был со своим другом Яковом Друскиным. Стихи Хармса заинтересовали их – Введенского, вероятно, в первую очередь. Домой, по свидетельству Друскина, “возвращались уже втроем”[126].

Александр Введенский (александрвведенский, как подписывал он в это время свои стихи) был старше Хармса на один год один месяц и семь дней. Как и Даниил, он был высок ростом; лицо его было бы красивым, если бы не избороздившие его оспины. Введенский родился в Петербурге, и семья его, как и семья Ювачевых, была не вполне типичной. Мать Александра Ивановича, Евгения Ивановна, урожденная Поволоцкая, была известным в столице врачом-гинекологом, отец, Иван Викторович, – чиновником для особых поручений Мнистерства внутренних дел, а позднее – служащим Крестьянского поземельного банка. К 1917 году он дослужился до чина статского советника. К этому надо добавить, что смолоду Введенский-отец был офицером, а Евгения Ивановна родилась в генеральской семье. Женщина-врач – в начале XX века это уже было совсем не экзотично, но не в военной или чиновничьей среде, отличавшейся, само собой, консерватизмом. Противоречивость семейных корней сказалась и в выборе места учебы для сына: сперва – Николаевский кадетский корпус, а когда в 1917 году он закрылся – сверхлиберальная гимназия Лентовской. (Достаточно сказать, что основали эту гимназию преподаватели, изгнанные в 1905 году из казенных учебных заведений по политическим причинам.) Гимназия, добавим, была блестящей. По количеству выдающихся выпускников (список их начинается Н.П. Анциферовым) она могла бы сравниться разве что с Тенишевским училищем.

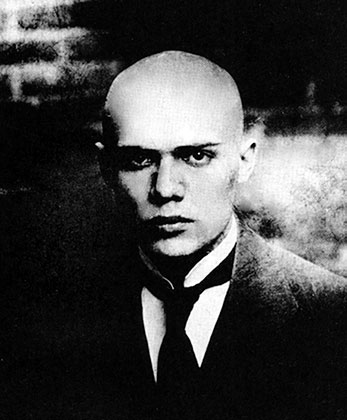

Александр Введенский, 1922 г.

В послереволюционные годы, когда гимназия Лентовской, слитая с женской гимназией Петровской, именовалась уже Единой трудовой школой № 190, здесь, как и в Петершуле, сохранялась особая атмосфера. По воспоминаниям Д.С. Лихачева, переведшегося туда в 1919 году,

между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, “общее дело”. Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался…[127]

Ученический быт времен военного коммунизма включал и собственноручную пилку дров вместо уроков труда, и бесплатную пшеничную кашу с чаем – но также и литературное общество (во главе с Евгением Ивановым, другом Блока), любительские спектакли, а чуть позже, когда быт начал налаживаться, – экскурсии в Псков, к водопаду Кивач и даже на Кольский полуостров.

Среди здешних учителей были весьма примечательные люди (например, философ Сергей Алексеевич Алексеев (Аскольдов), преподававший с 1918 года психологию. Особенно тепло вспоминали ученики о Леониде Владимировиче Георге (1890–1927), молодом преподавателе литературы. Лихачев описывает его так:

Георг принадлежал к тем старым “учителям словесности” в наших гимназиях и реальных училищах XIX и начала XX века, которые были подлинными “властителями дум” своих учеников и учениц, окружавших их то серьезной любовью, то девчоночьим обожанием… Он был высок ростом, лицо интеллигентное и чуть насмешливое, но при этом доброе и внимательное. Белокурый, со светлыми глазами, с правильными чертами лица (может быть, чуть коротковат был нос, хотя правильная его форма скрадывала этот недостаток), он сразу привлекал к себе внимание. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я никогда не помню его в чем-либо новом: времена были тяжелые…[128]

Человек с широкими и вполне “актуальными” интересами (от Пушкина до Мопассана, от Станиславского до Уайльда, от Ницше до русских былин), Георг умел увлечь ими учеников. Коньком его были “заместительные уроки”, которые он давал вместо заболевших товарищей: на них он не был связан учебной программой.

Друскин описывает педагогическую систему Георга так:

Появился он у нас в гимназии, когда я был, кажется, в пятом классе. Он поразил нас на первом же уроке. Задав тему для письменной работы в классе, Леонид Владимирович Георг вместо того, чтобы сесть за стол и молчать, не мешая нам писать заданное сочинение, весь урок ходил по классу и рассказывал самые разнообразные и интересные истории, события и случаи из своей собственной жизни, например, как он, трехлетний мальчик, сидя у камина, свалился в него, а отец, быстро вытащив его, отшлепал. Хотя наш класс не отличался хорошей дисциплиной, но мы были очень обескуражены таким поведением учителя.

Я не помню, учил ли он нас грамматике, но помню, что он учил нас истории русского языка – учил, например, как произносились юс большой и юс малый, рассказывал, что в слове “волк” в древнерусском языке вместо буквы “о” писали твердый знак, а в болгарском – и сейчас так пишут. Он учил нас не только правильно писать, но и понимать, чувствовать и любить русский язык[129].

Как относился Георг к революции? В разговорах с учениками он высказывал взаимно противоречащие мысли, а когда его “уличали”, пожимал плечами: “Разве можно утром и вечером иметь одни и те же политические убеждения?” Это могло быть и внутренними метаниями, и уклончивостью, и легкомыслием. Во всяком случае, он был инициатором организации ученического самоуправления и поклонником бихевиористских психологических теорий Джемса. В культуре начинавшихся двадцатых годов были черты, которые могли оказаться близки его сердцу. Но для Георга эти годы были омрачены болезнями, и в 1927 году он скончался. В середине двадцатых он еще был жив, но ученики уже “вспоминали” о нем – в их сегодняшней жизни он не участвовал. Хармс, наслушавшись рассказов о любимом учителе, как-то обмолвился: “Я тоже ученик Георга”. Якову Друскину чуть ли не до конца его долгой жизни Леонид Георг являлся во сне.

Как пишет Лихачев,

в каждом из учеников он умел открыть интересные стороны – интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать об этом от других! Он помогал каждому найти самого себя: в одном он открывал какую-то национальную черту (всегда хорошую), в другом нравственную (доброту или любовь “к маленьким”), в третьем – вкус, в четвертом – остроумие, но не просто остроумие, а умел охарактеризовать особенность его остроумия (“холодный остряк”, украинский юмор – и непременно с пояснением, в чем состоит этот украинский юмор), в пятом открывал философа и т. д., и т. п.[130]

У Введенского Георгу нравились стихи, которые тот начал писать еще на школьной скамье, радовало хорошее знание предмета, но смущала “болтливость и поверхностность” суждений. Другие преподаватели были еще строже к способному, но легкомысленному и самонадеянному “верхогляду”. Может быть, не случайно в школьной постановке “Ревизора”, осуществленной Георгом, Введенскому досталась роль Хлестакова.

Любимцем учителя литературы был Леонид Липавский, сын Савелия Михайловича Липавского, врача-гинеколога (коллеги Евгении Ивановны Введенской). Леонид был девятью месяцами старше Введенского и на класс старше учился. Вот как характеризует его Георг:

Мальчик-философ. Умница. Громадная духовная взрослость при маленьком теле и малых летах вызывает его большую нервность… При всей своей скромности, очень общителен, и, пожалуй, наша гимназия ему очень полезна именно с этой стороны: развеселит его и умерит его нервозность.

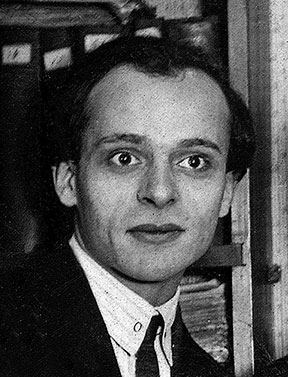

Леонид Липавский, 1910-е.

Леонид Георг, 1920 г.

Год спустя Георг аттестует своего юного тезку как “чрезвычайно интеллигентного мальчика”, “одаренного к поэзии”[131].

Любовь к стихам сблизила Введенского с Липавским и с его одноклассником Владимиром Алексеевым, сыном Аскольдова. Вместе они посылали в 1920 году свои стихи Блоку, но не получили ответа. Позднее Алексеев успел познакомиться с Гумилевым, а “Диалогическая поэма” Липавского была напечатана в третьем альманахе Цеха поэтов (1922).

Впрочем, вскоре Липавский оставил стихотворчество ради философии.

Товарищем его по этому увлечению стал Яков Друскин. В школе № 190 учились два брата Друскиных: Михаил – в одном классе (и даже за одной партой) с Введенским, Яков – на класс старше Липавского. Как и Липавские, Друскины принадлежали к еврейским интеллигентным семьям, вырвавшимся из черты оседлости и поселившимся в столице еще в предреволюционные годы. Отец братьев Друскиных был, как и отец Липавского, врачом. Но людьми Леонид Савельевич Липавский и Яков Семенович Друскин были разными, очень разными – и тогда, и позднее. Разным был не только склад характера (общительный, живой Липавский и замкнутый, высокомерный, “пасмурно-самолюбивый”, по определению Георга, Друскин), но и круг интересов. Философия – это было общим, все остальное разнилось. Погруженный в мир математики и музыки, увлеченный социологией и экономическими науками, Яков Друскин был в школьные годы очень далек от литературы и не интересовался ею. Поначалу он был “убежденным марксистом”[132], но, поступив в 1919 году в университет, впитал идеалистические идеи своего учителя Н.О. Лосского. Для эпохи была скорее характерна обратная эволюция. (Друскин позднее признавался, что к Марксу его привело “стремление к полной непротиворечивой системе”, но затем он увидел, что “марксизм очень примитивно удовлетворяет это стремление”[133].) Учеником Лосского был и Липавский, ставший студентом на год позже. В 1922-м Друскин получил диплом, и в том же году Лосский был выслан из СССР и отправлен в Германию знаменитым “философским пароходом”. Легенда гласит, что Друскину и Липавскому предлагали остаться “при университете” (то есть в аспирантуре) – ценою отречения от учителя. Оба отказались. Липавский посвятил себя литературной работе, став в конечном итоге детским писателем Леонидом Савельевым. Друскин преподавал в школах русский язык и литературу, потом – математику (он закончил и математический факультет университета), для себя продолжая заниматься философией. В 1929 году он сдал экзамены за курс консерватории по фортепьянному отделению (зачем был нужен Друскину третий диплом, не понимал даже брат-музыковед), но никогда публично в качестве музыканта не выступал. Однако поскольку из всего, написанного им, опубликовать при жизни удалось лишь специальную работу о Бахе (причем по-украински), а также перевод книги А. Швейцера об этом композиторе – можно сказать, что и консерваторское образование не пропало даром.

Друскину суждено было сыграть уникальную роль. Именно ему мы обязаны тем, что большинство произведений Хармса и Введенского вообще до нас дошли. Для целого поколения литературоведов он был проводником в тот особый мир, который он и его ушедшие друзья сообща создали и в котором они мыслили и творили. В очень юном возрасте эти исследователи, энтузиасты середины 1960-х, столкнулись с уже пожилым человеком, чья духовная жизнь не могла не поразить их своим богатством и сложностью. В результате интерпретации и оценки, восходящие к Друскину, часто становились каноническими, а его фактические свидетельства безоговорочно принимались на веру даже в тех случаях, когда другие источники противоречат им. Однако с годами становится все яснее: Яков Семенович Друскин был глубоким, искренним, истовым и добросовестным хранителем памяти о “сборище друзей, оставленных судьбою”, но у него был свой, если можно так выразиться, угол обзора, предопределенный и свойствами его личности, и характером общения с Хармсом и Введенским. И то, и другое было весьма своеобычным[134].

Петроградская 10-я трудовая школа им. Л.Д. Лентовской. Выпуск 1921 г., 20-я группа (воспитатель А. Якубовский).

1-й ряд М. (?) Шайкевич, А. Введенский, неуст. лица (4), З. Тереховко;

2-й ряд: О. Григоров, П. Андреев (рисование, лепка), неуст. лицо, Т. Мейер, В. Иванов (директор), А. Голубев (история), Н. Золотарев (психология, логика), неуст. лицо;

3-й ряд: А. Краминская, А. Корженевская, Л. Георг (русский язык), Л. Раевская (французский язык), Т. Иванова (география), неуст. лица (3), Л. Александрова; 4-й ряд: Г. Неменова, П. Германович (математика), С. Левина, Э. Бульванкер, Е. Аладжалова, А. Иванова, Е. Штейндинг, М. Друскин.

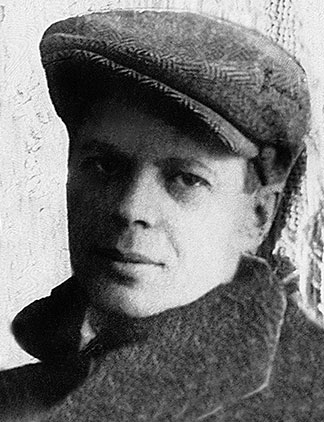

Яков Друскин, 1920-е.

Леонид Липавский, 1920-е.

Друскин сблизился с Введенским в 1922 году. Сам он так вспоминал об этой встрече: “Возвращаясь с похорон ученицы нашей школы, мы начали разговор, тему которого определить трудно. Я бы назвал это разговором об ощущении и восприятии жизни: не своей или чужой, а ощущении и восприятии жизни вообще. В этих вопросах мы сразу же нашли общий язык”[135].

C Хармсом Друскин сошелся впоследствии даже ближе, чем с Введенским и Липавским; по собственному признанию, только с Даниилом Ивановичем у него и была настоящая дружба. В самом главном, в ощущении своего места в мире, Друскин был Хармсу близок и мог его понять. Оба они были хрупкими людьми, внутренне одинокими, с трудом ориентировавшимися в окружающей реальности, склонными к мистической созерцательности и ощущавшими растерянность, когда требовалось какое-то практическое действие. Оба отличались повышенной чувствительностью и уязвимостью, душевной и физической (Друскин даже носил сорочки и брюки большего, чем нужно, размера, чтобы избежать телесного соприкосновения с чуждой материей). Оба были духовно чужды своему поколению. Но способы защиты от мира у них были разные. У Друскина смолоду сложилась, по воспоминаниям его брата, система странных бытовых ритуалов (“например, если что-либо забыл взять с собой, не возвращаться домой, сакральные числа”[136]), позднее он защищался своего рода метафизическим доктринерством. Самозащитой Хармса стала театрализация собственной жизни. Этой важнейшей стороны личности своего друга серьезный Яков Семенович до конца понять не мог. Кроме того, он единственный из четверки не был литератором – ни по статусу, ни по складу. Сугубо профессиональным интересам своих друзей он оставался чужд.

Наивно думать, что Хармса связывали с его новыми товарищами только творческие труды и духовные материи. В дневниках его в те годы можно встретить и такие записи:

23 нояб. 1926, Вторник. Я, Даниил Хармс, обязуюсь предоставить себя до субботы в смысле выпивок и ночей Александру Ивановичу Введенскому. Прим<ечание>. Если выпивки не будет, которую Введенский признает достаточной, то срок переносится… Клянусь в исполнение этого самым святым для меня на свете.

Были и эксперименты с эфиром, принесшие лишь разочарование[137], и вечеринки с девицами. Двадцатилетние Хармс и Введенский, видимо, еще не пили всерьез (позднее, в тоскливые и страшные тридцатые, встречи бывших обэриутов и их друзей часто сопровождались обильными возлияниями), да и их зафиксированное мемуаристами более позднего времени “донжуанство” еще не успело проявиться (у обоих были любимые девушки, к которым они были очень привязаны: у Хармса – Эстер, у Введенского – Тамара Мейер, подруга по школе Лентовской). Но они были молоды. По-видимому, именно Введенский был поводырем Даниила в мир “взрослых” удовольствий. Он вообще никогда не был инфантилен, как Хармс. В своей недолгой жизни ему приходилось играть разные роли – “проклятого” поэта и делового, быстрого на руку литератора-профессионала, светского хлыща и нежного отца семейства, – и каждой из них он отдавался истово, со знанием дела. С ранней юности он приобрел мрачный, спокойно-безнадежный взгляд на мир, но в этом мертвом и страшном мире он был – у себя дома. И он был гениален. О чем, разумеется, в середине двадцатых годов мало кто догадывался.

В дружеских кутежах участвовал и Липавский, и даже аскетичный во всех прочих отношениях Друскин (Михаил Семенович позднее осуждал Хармса и Введенского, втянувших его старшего брата в богемную жизнь); да и 48-летний хилый мэтр Туфанов с удовольствием бражничал со своими юными учениками. Но в творческой сфере дороги Хармса и Введенского вели прочь из страны Зауми. В конце 1925 года они перестают именоваться “заумниками”. Появляется новое слово, которому суждено было войти в историю литературы, – “чинари”.

6Родовая черта авангарда – прямота и несворачиваемость пути, поступательное развитие радикализма. Каждый следующий шаг должен был порывать с прошлым решительнее, чем предыдущий. Малевич, вернувшись к фигуративной живописи, ставил на картинах фиктивные даты: вещи, которые он создавал в конце двадцатых, должны были предшествовать супрематизму, а не следовать за ним. Но путь Хармса и Введенского был прямо противоположен по направленности: они начали с крайнего радикализма, с зауми – и шли к поэтике, интегрированной (но индивидуальным и неожиданным способом) в большую литературную традицию. “Михаилы” и “Парша на отмели” – куда более авангардные вещи, чем “Старуха” или “Элегия”. И куда более слабые…

Александр Введенский, Тамара Мейер. Фотомонтаж из альбома Т. Мейер, 1920-е.

У Хармса, быть может, самые бескомпромиссные “заумные” стихи 1925 года связаны с Эстер, и это не случайно. Как отметил В.Н. Сажин, в дневниковых записях Хармса страстные эротические монологи часто переходят в бессмысленный набор звуков, в “заумное” бормотание. Таким образом изживались любовные психические травмы, которых было слишком много.

бабаля мальчиктрестень губкарукой саратовской в мыло уйдусырым седеньемщениша вальгикудрявый носикплатком обут –так начинается стихотворение “От бабушки до Esther”. Но даже здесь сквозь птичье щебетание все-таки проскальзывают какие-то реальные детали – тот же Саратов, где Даня Ювачев провел несколько месяцев во время Гражданской войны. Да и сама заумь редко носит чисто фонетический характер. От “360-го градуса” молодой Хармс довольно далек. Эффект алогизма уже в его первых стихах достигается столкновением, а не игнорированием смыслов. Но из этой бессмыслицы, как из пены, рождаются смыслы новые, появляются образы, некоторые из которых пройдут через всю жизнь писателя, постепенно проясняясь и делаясь все страшней:

вздымается на костылирезиновая старухаа может быть павлинЛишь в самом конце стихотворения освобожденные звуки одерживают победу – и измученный, влюбленный молодой поэт успокаивается:

вихрь табаньальдера шишечками́ндера бульýлька и фáнькаи ситец и яВ других вещах этого времени яснее слышен индивидуальный голос Хармса, которому (в отличие от Введенского) уже в это время сюжет (нарочито странный, алогичный, смешной) был интереснее варева разъятых языковых конструкций:

как-то жил один столяртолько жилистый столярмазал клейстером столярделал стулья и столыделал молотом столыиз орешника столыбыло звать его ивани отца его ивантак и звать его ивану него была женане мамаша, а женаНЕ МАМАША А ЖЕНАИ Хармс, и Введенский, и их будущие товарищи по ОБЭРИУ в самой ранней юности зачитывались символистами: это был общий вкус эпохи. Но символизм умер – его последней, несколько гротескной страницей в России было, пожалуй, творчество пролеткультовцев-космистов, простодушных учеников Андрея Белого и подражателей Брюсова. Символистский готический собор уже давно, с конца 1900-х годов, оседал. Акмеисты пытались перестраивать его на ходу, утяжеляя конструкции. Футуристы – разбирали по кирпичику, чтобы строить из них новое знание. Но они-то понимали, что именно они разбирают и какая у каждого кирпичика функция, а из их последователей в двадцатые годы, пожалуй, только у обэриутов и было такое понимание. Не случайно их общим кумиром был Хлебников – самый спиритуальный, если можно так выразиться, футурист. Отношение к другим гилейцам было сложным. Маяковский не был любим никем. Крученых (учителя своего учителя) чтил Введенский. Встретившись с ним в 1934 году (уже зрелым человеком, в расцвете творчества!), он благоговейно, как младший старшему, читал мэтру свои стихи и смиренно согласился с кисловатой их оценкой. Но едва ли Крученых так же много значил для Хармса.