Полная версия:

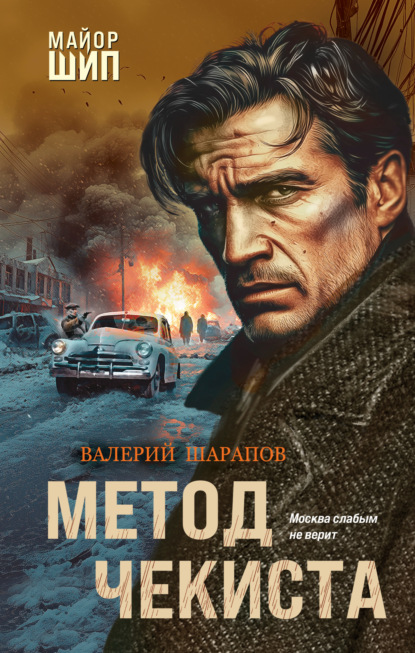

Метод чекиста

Интересно, а парторг себя осуждает, когда в нашем подмосковном доме отдыха с секретаршей шуры-муры крутит? Епитимью на себя наложил типа пятикратного прочтения вслух «Капитала»?

Ох, чего-то заносит меня. Пусть даже и в мыслях.

Ладно, будем играть в театр. Так что я в очередной раз слезно покаялся. И мне даже не стали объявлять выговор. Как и просил начальник – поставили на вид.

А полковнику Белякову спасибо. Не ожидал таких добрых слов от него. Обычно он меня другими словами песочит…

Дополз до кабинета в нашем Особняке выжатый как лимон. И поймал сочувствующий взгляд моего верного помощника и единственного подчиненного капитана Добрынина.

Тот по привычке проводил обеденный перерыв с толком. Жевал бутерброд с сыром, запивая крепким чаем из китайского термоса. И выискивал в газете «Московская правда», на какой спектакль ему сходить. Разрывался между Театром-студией киноактера с вечером тех самых киноактеров и Театром Советской армии с его «Незабываемым 1919 годом». Как всегда, это занятие было безнадежное, поскольку как только он, завзятый театрал, уже созревал до того, чтобы достать билет, непременно что-то случалось и его куда-то по службе засылали. Вот и сейчас он еще не знал, что начальник решил его на выходные отправить на природу – в Калужскую область, деревню Пяткино. Там был наш новый объект оперативного прикрытия, которому суждено прогреметь со временем на весь подлунный мир.

Оторвавшись от газеты, Добрынин изучающе посмотрел на меня и полюбопытствовал:

– Проработали?

– Как асфальтоукладчиком раскатали. Ощущения, скажу тебе, специфические.

– Мне-то можешь не рассказывать.

Его тоже раскатывали – даже за дело, учитывая его чрезмерную любвеобильность.

Я посмотрел на часы. Половины рабочего дня как не бывало. Не хватает ни времени, ни народа. У нас вечный цейтнот. То эта чертова новая шпионско-диверсионная группа. То контрразведывательное обеспечение новых, совершенно фантастических объектов Проекта. И полдня потратить попусту – это просто непозволительное расточительство.

На моем столе, покрытом зеленым сукном, зазвонил черный эбонитовый телефон.

– Товарищ майор! – В тяжелой трубке послышался радостный голос Дяди Степы. – Сильно занят?

– Терпимо.

– Отлично. А то тут тебя уже заждались!

– Где тут?

– В морге!..

Глава 8

Кабинет походил бы на обычное помещение в стандартом медицинском учреждении. Белые шкафчики с инструментами. Полки с папками, бюро с ящичками картотеки. На столе пачка документов и пишущая машинка марки «Ундервуд». Вот только портила в целом нейтральное впечатление коллекция прозрачных сосудов, где плавали в формалине различные человеческие органы.

В этом медицинском учреждении никого не лечили. Здесь вскрывали трупы и давали заключения о причинах смерти. И что самое худшее в подобных местах – здесь витал совершенно непередаваемый мерзкий запах химикатов и разложения.

Здесь я застал уютно устроившихся за металлическим столом Дядю Степу и судебного медика. Интерьеры и запах их не удручали. Эти двое лыбились и травили какие-то веселые истории – кто кого как изощренно прикончил и кого с какими смешными неожиданностями вскрывали.

Судебный медик был эталонным. Даже через сильные очки глаза его метали в окружающую среду заряды мрачного цинизма. Сколько я их видел – большинство вот такие циники, напоминающие прожженных автомехаников, занимающихся разборкой автотранспорта. Что-то открутить, прикрутить, выдать умозаключение, почему колеса отвалились и что с этим делать. Только разбирали они поступившие человеческие тела с телесными повреждениями.

Встретили меня в этой скорбной обители вполне доброжелательно. Медик тут же свое расположение подтвердил журчанием по мензуркам медицинского спирта, скромно именуемого «медицинским вином». Судя по румянцу на щеках Дяди Степы, мензурка была не первая.

– Ну, за встречу! И чтобы нам всем быть над прозекторским столом, а не на нем, – поднял мензурку Дядя Степа. Опрокинул в себя разом содержимое. Крякнул, занюхав рукавом. Глаза его заслезились.

– Вот сколько пью ее, горькую, столько радуюсь, – философски произнес медик, разделавшийся со своей порцией, и подозрительно покосился на меня. – А ты что, гость дорогой? И не приобщишься?

– Начальство с Лубянки. Ему положено быть трезвым и строгим, – немного растягивая слова, протянул Дядя Степа.

– А-а, – подозрительно и разочарованно протянул медик.

– Да я не против, друзья. Я даже всей душой, – примирительно произнес я и усмехнулся про себя, представив, как бы меня чихвостили на парткоме за такое действо: «Роняя гордое звание коммуниста, участвовал в распитии неразбавленного спирта, не предпринял мер, чтобы остановить зарвавшихся расхитителей важного государственного резерва». – Но здоровье не позволяет.

– А зря. Кто спирт из мензурки не пил – тот жизни не видел, – изрек важно медик.

– И смерти. – Дядя Степа кивнул на пачку заключений по вскрытиям.

Ну, в общем, процедура знакомства пройдена. Дядя Степа здесь свой в доску. А я с этим экспертом не сталкивался. Но по прихваткам оценил – нормальный такой эксперт. И спирту хряпнет, и добротную, исчерпывающую экспертизу проведет, и следствие на верный путь направит.

Собственно, последним он и занялся – указал дорогу расследованию. На пальцах объяснил, что били бедолаг из «пятнашки» наверняка кастетом. Притом не простым, а с восьмиконечной звездой на ударной поверхности.

– Ты уверен? – спросил я.

– Ха, – презрительно хмыкнул медик. – Я еще уверен и в том, что раньше вскрывал труп с такой же меткой.

– Кого? – напрягся я.

– А вот это будем вспоминать.

Судмедэксперт вытащил из стола толстую тетрадь. Потом перелистывал страницы, водил по ним пальцем, что-то нашептывал, как алхимик, читающий заклинания.

– О! – воскликнул он и направился к картотеке. Повозился в ящиках. И вытащил на свет божий копию заключения СМЭ. – Вот оно. Полтора года прошло. Постановление следователя прокуратуры Дзержинского района. Убийство. Неопознанный труп.

– Гарантируешь, что это то же самое орудие убийства? – Я потянулся за заключением.

– Кто же гарантии вашей организации дает. – Развязность и расслабленность в тоне медика тут же улетучились. – Так, предполагаю…

Глава 9

Строй именовался таковым формально. На деле это была просто разухабистая толпа, которую только оружие в руках сосредоточенных суровых конвоиров сдерживало от того, чтобы разбрестись по зоне или дать деру.

Пиетета у собравшегося здесь не по своей воле спецконтингента к тюремному начальству не было никакого. Наоборот, все сплошь издевательские смешки, язвительные замечания, бодрящий матерок. Вовремя подкинутая колкость в отношении вохровцев, именовавшихся не иначе как вертухаями, и представителей администрации находила горячий отклик в толпе и сопровождалась дружным ржачем.

На территории отдаленной зоны в солнечном Магадане собрали в строй самых отпетых и непокорных заключенных, задававших тон в лагерной среде.

– Хозяин, а кормить нас будут? За то, что тут без толку топчемся, дополнительная пайка положена!

Статный, с прямой выправкой, туго перепоясанный ремнями «хозяин» – начальник этой зоны, – стоял перед толпой и насмешливо наблюдал за ней. Привык он к выбрыкам и «концертам» блатных, к их неуправляемости. Привык и к тому, что государство долго цацкалось с этими отбросами общества. Сперва их считали жертвами царского режима, социально близкими к пролетариату, которым только покажи свет коммунизма, и они дружно ринутся туда, теряя тапки и оттаптывая пятки впереди идущим. Потом перевели в ранг заблудших овец, которых просто необходимо перевоспитывать и опять-таки показать свет коммунизма.

Начальник зоны знал, какая это чепуха и демагогия. Не заблудшие овцы здесь собрались, а мерзкие шакалы. Притом шакалы, чуждые советскому народу по всем показателям. Советскую власть для вора ненавидеть – это святое. Будь воля «хозяина», вся эта шушера давно бы улеглась на отдых в сырой земле. Но нельзя. Надо перевоспитывать. Трудом.

Вот с трудом и вышла главная заковырка. Страна строилась. Страна обновлялась. Страна, как говорил товарищ Сталин, за считаные годы должна была преодолеть разрыв с Западом в сотню лет. Новые предприятия, колхозы. Целые отрасли промышленности появлялись. Трудовой героизм, в том числе и на больших стройках, был вовсе не пропагандистской выдумкой, а реальностью. Каждый гражданин Страны Советов должен был внести свой вклад, приложить все силы в построение справедливого и мощного государства. А эти…

Главная заповедь вора в тюрьме – работать он не должен. Работают мужики. А вор в тюрьме должен отдыхать, ибо она ему дом родной. Притом наплодилось этих воров в законе, словечко-то какое придумали, огромное количество. Короновали их направо и налево. Воруешь, общак пополняешь – надевай корону.

Эта шушера наглеет ровно до той степени, до которой ей позволяют наглеть. А ей почему-то позволяли немало. Воры открыто, принародно отказывались работать. И вот уже решили, что именно им определять, как в их доме-тюрьме мебель должна стоять и кто как жить должен. Кончилось тем, что воровская община начала заявлять о себе со всей силой, дезорганизуя производство, выторговывая себе преференции и занимаясь саботажем. И откровенно заявляя, что они борются таким образом с Совдепией – иначе они СССР и не именовали.

Предупреждениям они не внимали. Трудом свою вину не искупали. И вот терпение руководства ГУЛАГа лопнуло. Середина тридцатых годов – время было жесткое, и вопросы решались кардинально.

В один прекрасный день наиболее неугомонных воровских авторитетов свезли в этот лагерь. Все было чин чинарем – большая площадка, вышки с пулеметчиками. И даже оркестр в стороне стоял. На тот случай, как полагали воры, если «бродяг» удастся уломать на что-то, ну, там, дать обещание, что они будут способствовать строительству социализма. Еще бы столы с выпивкой и деликатесами расставили – и можно так жить.

Вышел перед строем большой начальник из Управления лагерей. Долгие разговоры говорить не стал, никого за советскую власть не агитировал, просто предельно сухим официальным тоном осведомился:

– Кто хочет ударным трудом искупить свои преступления перед трудовым народом?

Ударным трудом – это значит сложить с себя воровской сан и перейти в ранг мужиков. Вор не работает. Вор ворует и мужиками командует, преимущественно с целью их обобрать. Так что в ответ большой начальник услышал лишь язвительные шуточки, гогот.

– Что, никто себя не считает гражданином СССР? – с насмешкой спросил большой начальник.

И тут Турок, атлетически сложенный воришка, молодой, да из ранних, решительно шагнул вперед.

– Я!

– Фамилия?

– Заключенный Миннигулов Станислав Дамирович, статья 167, разбой, три года лишения свободы.

– Отойдите в сторону.

Турок, не оглядываясь и пропуская мимо ушей ругань и угрозы, направился в сторону. Единственно, на что оглянулся, так это на оркестр. Если бы не оркестр этот, то из строя он бы не вышел. Но почему-то именно эти духовые инструменты до дрожи нервировали его и напоминали жерла пушек, готовых в любую минуту заиграть траурный марш залпами шрапнели. И он всей шкурой ощущал, что добром дело не кончится. Что надо спасать себя, пусть и наплевав на все, в том числе на пресловутый воровской закон и верность ему.

– Есть еще кто? – спросил начальник.

– Ну я. Поработаем на благо Родины, – ушлый пожилой вор Кумыс шагнул вперед, спиной поймав изумленные и прожигающие взоры сотоварищей. Ладно молодой и глупый Турок. Но от матерого Кумыса такого никто не ожидал.

Кумыс и был пожилым, потому что у него всегда была чуйка. Большинство его корешей скончались молодыми, в какой-то момент приняв всего лишь одно неверное решение. Достаточно разок оступиться – и все, пишите некролог и роняйте слезы. Кумыс не оступился ни разу.

Несколько человек тоже почуяли, куда дело идет, плюнули на все свои воровские регалии и вышли из строя, объявив, что согласны толкать тачки и махать кайлом.

А потом заиграл оркестр. Бодрый такой марш. В унисон ему забарабанили два пулемета на вышках.

Отказавшиеся от щедрого предложения стать честными строителями социализма зэки падали как подкошенные в весеннюю жирную грязь, чтобы уже не подняться. Кто-то пытался кричать, что на все согласен! Будет работать! Но их уже не слушали. Выбор был сделан. А теперь оставалось доделать дело.

После этого концерта, отдавшегося по всему ГУЛАГу в каждом зэке волной ледяного ужаса, больше массовых попыток саботажа не было. А отдельные эксцессы подавлялись достаточно жестко.

С ворами перестали цацкаться. По указанию наркома внутренних дел Ежова в отношении воровского сообщества активно стали работать тройки. По некоторым данным, по их приговорам в тридцатых годах было расстреляно до тридцати тысяч закоренелых воровских авторитетов.

И ГУЛАГ занялся тем, чем и должен, – строить каналы и дороги, давать стране золото, двигать вперед индустриализацию.

Воровской сан Турку и всем, кто выжил после концерта, оставили. Порешили на сходняках, что другого выхода не было. Воровская среда поняла, что надо трансформироваться и подстраиваться под новую жесткую действительность.

Воры выжили. Они сменили тактику. Затаились. Поняли, что в открытом противостоянии с советской властью и правоохранительными органами им не светит ничего, а потому ушли в тень. Заняли в ГУЛАГе такую нишу, которая устраивала и их, и администрацию. Помогали давать план – это был фетиш для ГУЛАГа. План – это означало, что хоть как-то использовались отбросы общества. И не важно, что там творится внутри лагерей. Давай план. Не занимайся саботажем. Ну а если друг друга попишете ненароком – такова ваша судьбинушка неказистая.

Двадцать лет трудовых лагерей,И в подарок рабочему классуТам, где были тропинки зверей,Мы проложим Колымскую трассу…И прокладывали.

А у Турка после того концерта воровская судьба делала удивительные кульбиты. Очень разносторонний получился вор. И гопничал, и карманками занимался. И квартирами. Иногда имел большие деньги, гулял на все, лил шампанское рекой. Потом садился. Бежал. Воровал. Опять садился.

Ему всегда везло. Он просто всем своим существом чуял, когда приходило время смыться. И умел это делать мастерски.

Бегут с лесной зоны впятером. Двое мерзнут насмерть в тайге, еще двоих местное северное население подстреливает и тащит на зону – тогда давали прекрасные премиальные за каждого убитого бегунка. А Турок жив, здоров, опять подламывает магазины в Москве или Казани. И гуляет на все.

Правда, с годами гулял все меньше и старался не отсвечивать. И еще стал до безобразия жаден и складывал деньги в секретную кубышку, до конца не понимая, что с ними будет делать дальше, – но сам процесс накопления его полностью поглотил.

После последнего побега из лесной колонии в Свердловской области в 1947 году следы его терялись. И вот он найден с проломленной башкой. Установили личность по дактокарте через учеты МВД.

Чем занимался после побега? Как дошел до того, что ему влупили в лоб кастетом с восьмиконечной звездой? И чем он перебежал дорогу иностранной разведке? А что его отправил к праотцам какой-то шустрый иностранный диверсант – у меня почти не было сомнений.

Крошечный кабинет на втором, и последнем, этаже здания Управления милиции на Петровке, 38, полностью принадлежал Дяде Степе, что было невероятной роскошью. Старые Петровские казармы, где раньше располагались жандармы, а после революции обустроилась московская милиция, сегодня стали слишком тесны. Здесь катастрофически не хватало места, и шли разговоры о том, что есть проект надстроить еще четыре этажа. Но так или иначе отдельный закуток у нас был. И мы там могли спокойно и со всей дотошностью изучать разыскное дело на Миннигулова, которое достали из архива МВД.

Желтые листы. Текст, написанный от руки, отпечатанный на бумаге. Листовка для стенда «Их разыскивает милиция» с протокольной мордой беглеца. Справки о проделанной работе. И, что самое существенное, – список выявленных связей.

– Во! – Дядя Степа хлопнул по делу ладонью. – Блатной мир – как деревня. Обязательно найдешь знакомую рожу, куда ни сунься.

– И что за рожа?

– Ну, точнее, интеллигентное светлое лицо. Глюкштейн Моисей Абрамович, кличка Махер.

– Как-то неприлично звучит.

– Это не то, что ты подумал, а сокращенное от Гешефтмахер. Старый добрый еврей, уже на пенсию пора. Сколько срок мотал – и сам не считал, но всегда по маленькому. Хотя, говорят, и в больших делах был завязан. Сейчас совсем сдал. От серьезных историй отошел, говорят, не без потерь. Вспомнил старую профессию – майданщика.

– Майданщик? – переспросил я.

– Ну, воровская масть такая – воруют в поездах и на вокзалах. Дело доходное, но суетное и рисковое.

– Знаешь, где его найти?

– Он в Москве. Лежки нам его неизвестны. А вот где может появиться… Есть подход.

– И что?

– Нужно подождать пару деньков. А потом, даст бог, представлю его тебе тепленького. И готового к плодотворному общению.

– Меня на мероприятия взять не забудь, – с готовностью полез я в бурное море уголовного сыска – душа звала на оперативный простор, а где его найдешь в наших кабинетах да на режимных объектах.

– Не царское дело майданщиков собирать. Но если тебе так хочется, то я не в силах тебя удержать, товарищ майор.

– Ну да. Держите меня семеро – шестеро не удержат… Ладно, жду известий. На связи…

Вышел я из здания управления. В Москве потеплело, и ожил расположенный рядом сад «Эрмитаж» с его театрами, гуляниями, духовым оркестром.

Нет, гуляния уж точно не для меня. Мне бы выспаться сегодня. И завтра с утра пораньше в «пятнашку», где накопились кое-какие дела. Да еще нужно было снять новую информацию от источника. Должно же там хоть что-то сдвинуться…

Глава 10

В фойе лаборатории номер пятнадцать были выставлены фотографии в черных рамках. «Трагически погибли, не забудем, вечно будут жить в наших сердцах» – и прочий треп. Есть свойство у этих ритуалов – они как игла внедряются в сердце и начинают ныть, притом вне зависимости от того, кто очерчен черной рамкой.

Черная рамка – это напоминание о том, что все там будем. Напоминание не абстрактное, а конкретное, вещественное. Мол, жил добрый человек, тоже планы строил, ходил-рядил, на бумажке памятки строчил – купить то, встретиться с тем. И вдруг все как топором обрубили. Нет человека. Нет его дел. Одни пустые заверения, что его не забудут… Забудут. Сначала привыкнут жить без него. Потом он станет историей. А потом – ну давно это было, никто и не вспомнит, если, конечно, ты не из великих и о тебе не пишут в учебниках.

Жуткий круговорот, который никогда не кончается.

В общем, отдал я должное унылому философствованию и отправился дальше.

Путь мой пошел по накатанной. К начальнику лаборатории. На пять минут. Узнать новости, задать среди нейтральных вопросов парочку имеющих для меня значение.

Доктор наук Сторожихин единственный в «пятнашке», кто в курсе произошедшего – что имело место жестокое убийство, если, конечно, не считать нашего агента. И уж никак не может быть шпионом – иначе информация текла бы к американцам совершенно другая и в иных объемах. Так что на него можно положиться и опереться.

Правда, пока что именно он хотел опереться на нас. Я выслушал его причитания и требования обеспечить безопасность его объекта и его людей, иначе катастрофа для страны и Вселенной. И в чем-то руководитель «пятнашки» был прав.

– Я бы с удовольствием обеспечил, – устало произнес я. – Тем более это не так и трудно.

– Правда? – с надеждой и некоторым подозрением посмотрел на меня доктор наук.

– Еще пара рядов колючей проволоки. Всех пускать, никого не выпускать. Охрана с пулеметами. Никаких контактов с внешним миром. Шарашка называется.

Начальник лаборатории задумчиво посмотрел на меня, оценивая предложение. Потом вздохнул:

– У нас так не выйдет. Мы не кабинетные ученые. Наша работа – это поле и поиск. Под конвоем будем сотрудников в командировки отправлять?

– Ну тогда будем искать другие методы.

А потом пробег по кабинетам. К одному, другому, третьему заглянул. Что-то уточнить, что-то прояснить. Но, главное, для того, чтобы переговорить с завхозом. Чтобы не заморачиваться встречами на явочном помещении, переговорим у него. Никто дурного не подумает. Оперативник еще с пятью людьми встречался.

Завхоз был на месте, в своем кабинете, пропесочивал какого-то шоферюгу за то, что у того застучал двигатель. При моем появлении отправил подчиненного думать о своем халатном поведении и порче государственного имущества.

– Ну, Евгений Гаврилович, наработал чего? – спросил я, усаживаясь напротив своего человека. – Или опять завтраками кормить будешь?

– Давай чайком порадую, – предложил он.

Себе он достал из шкафа алюминиевую кружку, а мне – обычную, большую, фарфоровую. Заваривал чай просто – бросая заварку в кружку. Притом мне немного, а себе отсыпал щедро.

– Не боишься за сердечко? – спросил я. – Это ж прямо чифирь.

– Привычка. С Брянских лесов. Немцы наш отряд тогда хорошо зажали. Взяли нашу базу с продовольствием. Мы в болотах таились. Хозяйство партизанское – там и бабы с детьми были. Все есть хотят. А нечего. Голод. Голод. Голод. Потом подводу у тыловых фрицев отбили. А там хоть бы кусочек хлеба был, так нет – только ящики с чаем… Хороший чай оказался. Азиатский. Вот им и спасались, голод утоляли. Обман, конечно, но держаться помогал.

– Светлые воспоминания, – усмехнулся я.

– Далеко не светлые. Но мои. Я с ними единое целое. Поэтому и чаек в память и по привычке такой предпочитаю. А мотор пока не шалит. У меня основа крестьянская, крепкая.

– А я на Западной Украине партизанил.

– Да, там серьезные дела были.

– И суетные. Не поймешь, где свои, а где чужие. Бандеровцы. Полицаи. Немцы.

– Война, будь она проклята.

– Наша война не кончилась. Так что давай, чего навоевал, показывай.

– У меня на примете трое. Вот. – Волынчук выдал список.

Ну, в общем-то, они и у меня на прицеле были. И надо думать, как к ним подступиться.

– А кто самый подозрительный из подозрительных? – спросил я.

– Да вот. – Волынчук вытащил из ящика стола фотографию и положил ее передо мной. Потрепанный годами ловелас. Взгляд недобрый, с каким-то невольно плохо скрываемым презрением ко всем и ко всему на свете.

– Гурий Никитич Бельш, – кивнул я.

– Он самый. Вообще не понимаю, как вы его на работу утвердили? Еще до войны в Германию с делегацией ездил – закупки горнопроходческой техники. Чем он там занимался?

– Технику закупал?

– Ага… Потом в тридцать седьмом арестовали за троцкизм и связи с зарубежьем. И за ту самую командировку, когда купили неизвестно что за большие деньги. На Колыме три года провел. И там пристроился хорошо. И тут. Пока мы фрицев били, он по экспедициям разъезжал.

– С другой стороны, заслуги его неоспоримы. Ударно на страну работает.

– Только вопрос – на какую страну… Вот хоть режь меня, Иван Пантелеевич, но чую я, что не наш он. Чужой. Смотрит с прищуром. Всем недоволен. Но перед начальством заискивает, боится. И только глазки туда-сюда бегают. Себе на уме.

– Все это эмоции.

– А что он как штык – в восемь часов с работы, а перед той катастрофой задержался. До десяти в кабинете сидел. И когда Кушнир утром в Москву собирался, этот шустряк по двору метался, что-то высматривал. А потом кому-то звонил. Это как?

– А это уже интереснее.

Я Бельша уже давно держал на примете. Исследовал вдоль и поперек. Скрытен. Недоволен всем, но про себя. Специалист в своей области превосходный – химанализ, минералогия, приборные исследования, еще чего-то сложное и непонятное. Самое интересное, круг его доступа вполне соответствует информации, которая уплыла за бугор.

Что дальше? Выписать наружное наблюдение? Судя по всему, пора…

На следующий день прилетел полковник Беляков, мотавшийся на пару дней в Северск. Там затеяна грандиозная работа – начинается создание подводной лодки с ядерным двигателем, который дает неограниченный ресурс хода. Революция в подводном флоте. Аж голова кружится от таких перспектив.

Когда я доложил ему о своих изысканиях, он призадумался, а потом недобро прищурился:

– Получается, главный подозреваемый сейчас стал заместителем у Сторожихина? То есть получил доступ ко всем секретам?

– Совсем вы меня не уважаете, – даже обиделся я. – Мы настойчиво порекомендовали ко всему объему информации его не допускать. Пусть занимается, чем занимался, и всякими организационными вопросами. Рано еще ему доклады особой важности читать.

– Черт, ты меня так до инфаркта доведешь. – Беляков усмехнулся, представив, что было бы, прошляпь мы сейчас допуск к информации стратегического значения западного агента. – Второй такой истории, как с Госпланом, нам не простят.