Полная версия:

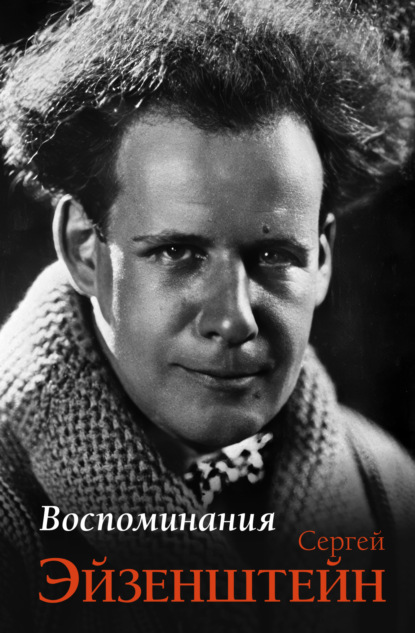

Воспоминания

Сергей Эйзенштейн

Воспоминания

© ФГУП МИА «Россия сегодня», 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Предисловие к книге

Сергей Эйзенштейн – знаковая фигура мировой культуры. Его можно назвать одним из символов ХХ века – эпохи, в которую кинематограф вышел на передовые позиции и стал «важнейшим из искусств», наиболее массовым и востребованным.

Режиссер-новатор Эйзенштейн стоял у истоков советского кинематографа и во многом определил его облик и направление развития, помог сформулировать основные задачи, постулаты, правила, принципы взаимоотношений со зрителем. Его фильмы «Октябрь», «Броненосец “Потемкин”», «Александр Невский», «Иван Грозный», «Стачка» стали классикой мирового кино, по ним учатся студенты творческих вузов, они входят в обязательную программу просмотра для любого, кто выбирает профессию, связанную со зрелищными видами искусства.

Впрочем, его деятельность не ограничивается одной кинорежиссурой. Сергей Михайлович был многогранно одаренным и чрезвычайно активным человеком. За свою не слишком долгую жизнь – всего 50 лет – он успел сделать очень много: разрабатывал вместе с ведущими режиссерами первых лет советской власти новые принципы театральных постановок, писал сценарии либретто, ставил спектакли, причем не только драматические, но и музыкальные, а также оставил после себя целую плеяду талантливых учеников и интереснейшие работы по теории и практике зрелищных искусств.

Кроме того, Эйзенштейн был прекрасным художником-графиком, завоевавшим известность на этом поприще еще до прихода в режиссуру. Его графическое наследие – это несколько сотен рисунков, среди которых скетчи, шаржи, карикатуры, наброски декораций, раскадровки, поиски облика персонажей фильмов и т. д.

Богатое творческое наследие Сергея Михайловича до сих пор вполне актуально, современно и востребовано. Уже несколько десятков лет оно служит основой учебных курсов, монографий, исследований, выставок, различных изданий и вызывает неизменный интерес не только специалистов, но и всех, кто интересуется историей, теорией и практикой кино и других зрелищных искусств.

Еще особенно интересны в личности Сергея Эйзенштейна его абсолютная приверженность своим убеждениям и настоящий, не показной патриотизм, любовь к своей стране, своему народу вопреки всем обстоятельствам и выпавшим на его долю испытаниям.

Мальчик из Риги, выросший в благополучной, как было принято говорить, «буржуазной» семье, на своих плечах вынес всю тяжесть Первой мировой и Гражданской войн, революции и разрухи начала 1920-х, пережил Великую Отечественную войну, знал и взлеты, и опалы, становился символом новой советской режиссуры и видел, как безжалостно уничтожаются его фильмы. И несмотря на все это, он ни разу в жизни не свернул с избранного пути, не усомнился в верности однажды сделанного выбора.

В 19 лет связав свою жизнь с революцией, со строителями нового общества, создателями нового искусства, Сергей Михайлович оставался верен им до конца. Еще и поэтому особенно ценно его творческое наследие. Ведь он был убежден, что вместе с «товарищами по борьбе» творит новое искусство для новой, построенной на совершенно иных принципах страны, нового общества. А потому не просто брал лучшие достижения российских и зарубежных художников, но творчески переплавлял их, создавал действительно новую творческую идеологию, сочинял постулаты, правила и принципы, благодаря которым советский кинематограф достиг высочайших вершин уже во второй половине ХХ века.

В этой книге собраны эссе и статьи Сергея Михайловича, его воспоминания о детстве, о пути в режиссуру, создании фильмов, об интересных людях, с которыми его сводила судьба, а также теоретические и публицистические работы.

Лучшим дополнением к ним мы посчитали графику Эйзенштейна – его самые разнообразные рисунки, созданные в 1920-1940-х годах. Кино – искусство ассоциативное, потому и расстановка их в книге подчинена не строгой логике тем и заголовков, а сделана интуитивно. Полагаем, что это поможет пробудить воображение читателя и освежить восприятие текстов. Тем более что некоторые из них, особенно в «профессиональной» части, достаточно сложны и требуют сосредоточенности и внимательности.

Все вошедшие в книгу произведения ранее публиковались. Для нас – создателей книги – важнее было не открыть нечто неизвестное (это все-таки работа профильных специалистов из ВГИКа, Дома кино, архивистов и теоретиков искусства), а показать многогранность и уникальность неординарного человека, которого по праву можно считать одним из столпов искусства ХХ века, – Сергея Михайловича Эйзенштейна.

Татьяна Альбрехт

Часть 1

Мальчик из Риги

О себе

Должен сразу же предупредить: записки эти – совершенно безнравственны.

И тут же должен огорчить тех, кто ожидает, что они полны безнравственных эпизодов, соблазнительных деталей или гривуазных описаний.

Это вовсе не так, и перед вами отнюдь не… «красный Казанова» или история любовных похождений русского кинорежиссера.

В этом смысле наиболее безнравственна из современных жизнеописаний, несомненно, автобиография Фрэнка Хэрриса «My life and my loves» (1923).

Этот очень неприятный, въедливый и назойливый автор расписал свою жизнь и свой «донжуанский список» с такой же неприятной откровенностью и с таким же отсутствием такта, как он это делал и в отношении большинства выдающихся своих современников.

И кто только не попадал под перо этого усатого человека с широко расставленными глазами шантажиста!

Я читал три тома его автобиографии в САСШ – конечно, «из-под полы» – в «неочищенном» издании, где для удобства все то, что цензура обыкновенно вычищает, было набрано другим шрифтом – «для удобства» читателей!

И что же?

Из всех гривуазных эпизодов я не могу вспомнить ни одного!

Да и вообще из всех трех томов запомнилась только одна – подозрительная по достоверности! – сцена о каком-то человеке – кажется, одном из первых «боссов» мальчишки Хэрриса, – на которого напал нервный смех такой силы, что трясло его трое суток подряд. После этого он умер, так как мясо от тряски «стало отделяться от костей» (!).

Так что, считая любовь и голод за самые мощные инстинкты, приходится прийти к выводу, что в области воспоминаний вовсе не они являются особенно впечатляющими.

Вероятно, в тех случаях, когда эти чувства изживаются до конца. Поэтому здесь об этих чувствах будет немного.

Еще меньше – из области шокирующих деталей и подробностей.

И безнравственны эти записки будут вовсе по другому признаку.

Они не будут морализующими.

Они не ставят себе нравственной цели или поучительного прицела.

Они ничего не доказывают. Ничего не объясняют. Ничему не научают.

Я всю жизнь в своем творчестве занимался сочинениями à thèse[1], доказывал, объяснял, поучал. А здесь я хочу профланировать по собственному прошлому, как любил я фланировать по старьевщикам и антикварам Александровского рынка в Питере, по букинистам на набережных Парижа, по ночному Гамбургу или Марселю, по залам музеев и кабинетам восковых фигур.

* * *Я никогда не любил Марселя Пруста.

И даже не из снобизма, то есть сознательно, наперекор ужасно сильной моде на Пруста.

А, вероятнее всего, по той же причине, почему я не люблю Гаварни.

Меня всегда шокировало, что о Гаварни обычно говорится на одном дыхании с Домье.

А вместе с тем Домье – гений, граничащий с величайшими образцами творцов величайших эпох искусства, а Гаварни – не более элегантного бульвардье от литографии, сколько бы ни воспевали своего друга Гонкуры.

Имя Пруста было принято в двадцатых – тридцатых годах произносить на одном дыхании с именем Джойса.

И если Джойс – воистину колосс, чье величие переживет и моду, и нездоровый успех скандала от чрезмерно откровенных страниц «Улисса», и цензурные запреты, и затишье моды, и временное невнимание к его памяти, Марсель Пруст же не больше чем временно занимающий место, которое перескакивает в последующие годы к Селину, а позже к Жану-Полю Сартру.

Вероятно, этой моей нелюбовью к Прусту объясняется то обстоятельство, что я не очень точно помню, относилось ли удивление критики к непривычным его заглавиям только лишь к «Du côté de chez Swann» и «A l’ombre des jeunes filles en fleurs»[2], но и к общему заглавию – «A la recherche du temps perdu» («В поисках потерянного времени»).

Сейчас мое отношение к Прусту мало в чем изменилось, хотя именно сейчас я особенно остро «вибрирую» в ответ на это заглавие.

В нем же ключ к той безумной и витиеватой тщательности, с которой Пруст пишет, описывает, выписывает каждую неизменно автобиографическую деталь, как бы ощупывая, оглаживая, стараясь удержать в руках безнадежно уносящееся прошлое…

Вдруг, к пятидесяти годам, и во мне остро и мучительно возникает желание схватить и удержать ускользающее в прошлое свое потерянное время.

Кто-то из англосаксов очень хорошо сказал, что мы все живем так, как будто у нас имеется миллион лет впереди…

Живут, конечно, по-разному.

Одни – накопляя в себе время, другие – расходуя его рассудительно или безрассудно, третьи – теряя.

Пресловутого «Verweile doch, du bist so schön»[3] наша эпоха как-то лишена еще больше, чем эпоха Гете, в которой только могла гениально предугадываться эта центральная драма персонажей XX столетия…

В феврале сорок шестого года меня хватил сердечный удар.

На несколько месяцев, впервые за всю свою жизнь, я был насильно остановлен, прикован к постельному режиму. Кровообращение шло вяло.

Мысли шли медленно.

Несколько месяцев безусловно несменяющейся обстановки впереди.

Я был даже рад.

Я думал, что наконец-то осмотрюсь, огляжусь, одумаюсь.

И все пойму про себя, про жизнь, про сорок восемь прожитых лет.

Скажу сразу: ничего я не понял. Ни про жизнь. Ни про себя. Ни про сорок восемь прожитых лет. Ничего, кроме разве одного.

Что жизнь пройдена вскачь, без оглядок, как пересадка за пересадкой, как погоня за одним поездом с другого. С вниманием, неотрывно прикованным к секундной стрелке.

Поспеть туда-то. Не опоздать туда. Успеть сюда. Выбраться отсюда.

Как из окна вагона, мимо летят обрывки детства, кусок юности, пласты зрелости. Яркое, пестрое, вертящееся, цветастое. И вдруг ужасное сознание!

Что все это не удержано, не схвачено, только пригублено. Нигде не выпито до дна. И редко – проглочено, а не надкусано.

Подымаясь куда-то, чувствуешь, что жил уже мыслью о том, как будешь сходить с лестницы. Развязывая чемодан, уже думал об упаковке. Расставляя книги по полкам, задумывался над тем, кто будет снимать их с этих мест после моей смерти. И целуя в первый раз новые, еще чужие губы, я уже думаю о том, как на эти же губы ляжет поцелуй прощальный.

Пер Гюнт проходит через шторм сухих листьев – своих недоношенных мыслей, своих недосвершенных дел.

О Де Квинси рассказывают, что он нанимал квартиру, обрастал книгами, все бросал и убегал в новое место, где начиналось то же[4].

С миллионером Кингом Джиллетом, изобретателем безопасной бритвы, я познакомился, когда ему было за шестьдесят лет.

Он был помешан на строительстве загородных вилл в пустынных местах.

Из песков вырастал дом-дворец, обрастал садами, но строитель уже мчался в новую пустыню строить новый дворец и т. д. и т. п.

Так же, как-то в том же роде, прожил я эти многие годы в отношении событий собственной жизни.

Как тот мул, осел или конь, перед которым подвешен к собственному ярму пучок сена, за которым он бежит безудержно, безнадежно, вечно.

Одно я помню за долгие месяцы постельного режима.

Безостановочный поток воспоминаний о неисчислимых прошлых часах в ответ на вопрос самому себе: «А была ли жизнь?»

Или была всегда лишь путевка с аллюром три креста – на ближайшие десять, двадцать минут, день, неделю, месяц?

Оказывается, была. И остро, и радостно, и мучительно прожитая, и даже местами яркая, безусловно колоритная и такая, какую, пожалуй, я не променял бы на другую.

И вот безумно захотелось ухватить, задержать, закрепить в описании эти мгновения «потерянного времени».

Мгновения, всегда лишь знавшие ожидания их, воспоминания о них и какую-то нетерпеливую неусидчивость в переживании их самих.

Эпоху я прошел невиданную. Но вовсе не об эпохе мне хочется писать.

А хочется записать, как совершенно непредусмотренным контрапунктом проходит средний человек сквозь великое время.

Как может человек «не заметить» исторической даты, которую он задевает рукавом.

Как можно зачитываться Метерлинком, командуя строительством окопов в гражданскую войну, или Шопенгауэром, валяясь в тени воинского эшелона.

Как ступаешь на почву киноземли Голливуда.

Как ведешь себя на допросах полиции в Америке в отличие от поведения во Франции.

Как лазаешь по тысячелетним пирамидам Юкатана и нарочно сидишь у подножия развалин храма Тысячи Колонн, умышленно выжидая, когда погрузится за пирамиду Воинов привычное очертание созвездия Ковша, размещенное вверх ногами (по отношению к привычному для нас) на мексиканском небосклоне.

Как сидишь нарочно с целью запомнить это мгновение в будущем токе воспоминаний, совершенно так же, как по тем же звездам ориентируют свой путь мореплаватели.

Или как врезаешь в ретину глаза впечатления первого… лесбийского бала, увиденного в Берлине двадцать лет тому назад.

Любой штрих любого образа и типа, как выжженный, стоит перед зрительной памятью.

И готов верить нелепому поверью, что на ретине глаза жертвы может, как на фотоснимке, запечатлеться образ убийцы.

На этой нелепой мысли построено вещественное доказательство виновности негра-насильника в романе «Клэнсмен», воспевающем зарождение ку-клукс-клана и легшем в основу «Рождения нации» Гриффита.

Первый раз в театре – как зритель.

Первый раз – как режиссер.

Первый – как постановщик.

Первое впечатление как кинозрителя: в Париже в 1908 году на Бульвар дез Итальен.

Знаменитый возница гениального Мельеса, управляющий скелетом лошади, впряженной в карету.

Мясник господин Гартвик в черных лоснящихся нарукавниках – владелец дачи, что в детстве снимали на Рижском взморье мои родители.

Госпожи Кэвич, Коппитц и Клаппер, хозяйки летних пансионов, где мы жили, когда папенька с маменькой разошлись.

Бабушка – своеобразная Васса Железнова Мариинской системы Невского баржного пароходства.

Прогулки в детстве по Александро-Невской лавре.

Серебряная рака святого, которого мне было суждено сделать кинематографическим героем после того, как страна его сделала героем национальным.

Дурманящий запах бродящего сока магеев, проникающий снизу (из места, где делают в тени свечей и аляповатой мадонны мексиканскую водку – пульке) ко мне во временную спальню во втором этаже хасиенды Тетлапайак.

Реальной хасиенды после «Хасиенды донны Мануэль!» – авантюрного рассказа, когда-то тревожившего в детстве воображение со страниц «Мира приключений».

Реальная Мексика через десять лет после воображаемой в первой моей театральной работе.

Люди.

Худеков – владелец «Петербургской газеты» – и сказ о том, как я ему продаю в семнадцатом году карикатуры.

Гордон Крэг, зовущий из Италии «бросить все» и встретиться в Париже, чтобы снова пошляться среди букинистов по набережной Сены.

Шоу, догоняющий меня в Атлантическом океане радиодепешей с разрешением ставить, если я захочу, «Шоколадного солдатика» в Америке при условии, если сохранить нетронутым текст.

Стефан Цвейг за работой над «Совершенным подлецом», в образ которого он надеется «сплавить», отреагировать все лично недостойное (письмо от времени, когда писался «Фуше»).

Живые Гималаи старца Драйзера за столом у меня на Чистых прудах, в подвальном кабаке Нью-Йорка в годы сухого закона, или он, рубящий дрова в канадской клетчатой рубашке на диком участке его загородного дома на Гудзоне – с камином внизу, с «помпейски» расписанной комнаткой наверху (я в ней ночую). Необыкновенно грудной голос его молодой жены, доказывающей мне, что смешанная кровь – наилучшая почва для гениальности.

Галерея «кинобоссов» Америки.

Мимолетно застрявшие в сознании профили киноколлег:

Штернберг, Штрогейм, Любич, Кинг Видор.

Профили…

Есть очаровательная американская манера, особенно культивируемая журналом «Нью-Йоркер», – писать профили.

Потом их издают сборниками (чаще всего у Кнопфа).

Некоторые данные биографии, подробности карьеры, известная доля злословия, немного яду, несколько анекдотов и сплетен…

Я не думаю ухватывать здесь профили.

Дай бог закрепить изгиб брови, угол рта, прищур глаза или манеру курить сигару.

Ведь я же не журналист, старающийся положить в столбцы профиля образ увлекательного бизнесмена, популярной женщины-драматурга, спичечного короля или музыкального кумира.

Я не пишу о них, о том, на что ушли их силы, на что уходило их время.

Я пишу о своем времени.

И они – лишь встречный поток образов, на которых мимолетно задерживалось отпущенное мне, уносящееся вскачь мое время.

Иногда задевая локтем, иногда задерживаясь днями, иногда – годами, но западая в память, совсем не в ногу с длительностью общения, но с яркостью впечатления, забавностью встречи, личными причинами…

* * *Конечно, старый репортер мог бы больше рассказать о журналистах.

Старый машинист сцены ценнее в своих воспоминаниях, чем мои впечатления гастролера-постановщика в Большом театре.

Хранитель Волковского кладбища, или скульптор Меркуров, снимающий гипсовые слепки с выдающихся покойников, или просто сторож из морга имеют больший запас впечатлений о мертвецах, чем я – не дравшийся ни в одной из войн.

Но машинист сцены вряд ли одновременно с этим подыхал от жары на съемках деталей боя быков на песке арены в далекой Мериде между Мексиканским заливом и Карибским морем.

Старому репортеру вряд ли приходилось так отстреливаться с эстрады от града вопросов, как мне после доклада в Сорбонне.

А хранителю морга вряд ли приходилось натыкаться ночью в узких улочках развратной части города Марселя на траурное обрамление мясной лавки, где золотая голова традиционного быка призрачно торчит из черных бархатных драпри, окаймленных серебром, между визгливыми киноплакатами и утлыми притонами любви. А похороны на следующий день?

Цилиндр кучера дрог, сидящего на высоте второго этажа улочки и ангелочками сдирающего с вешалок готовые детские платьица, а колесами давящего корзины прелых овощей в этой более чем узкой уличке.

А под мышкой у него – колониальный шлем с длинным черным хвостом защитного тюля.

За выездом из переулка возницу караулит жестокий мистраль, а покойницу – бабушку трех братьев-мясников, белугами ревущих пьяными слезами впереди процессии, – надо везти далеко за город.

Шлем сменит цилиндр под печальное пение двенадцати сироток, взятых из приюта.

А за углом – копия – в натуральную величину – Лурдского грота с фигурой мадонны и натурально раскрашенной Бернадетты. Невинные девочки-сиротки глядят на маленькую святую, чью биографию ловко капитализирует с экрана деловитый Голливуд по книге Верфеля. Здесь есть где замаливать каждонощные грехи обитательницам этой Иошивары Марселя, наутро подымающим неистовые драки вокруг каменного бассейна, где полощут белье наискосок от зачарованной Бернадетты Субиру и ее таинственной пещеры.

Марсель не может не напомнить другую Иошивару – не токийскую, где сейчас кто только не побывал. Монтеррей…

* * *Кроме того, сейчас я наблюдаю еще любопытное явление.

В этом писании снято еще одно противоречие.

Это столько же… чтение, сколько и писание!

Начиная страницу, раздел, а иногда фразу, я не знаю, куда меня поведет продолжение.

Словно перелистывая страницу книги, я не знаю, что найду на другой ее стороне.

Пусть «материал» извлекается из «глубин» личного запаса, пусть «фактические» сведения черпаются из личного опыта – однако и здесь есть целая область вовсе не предусмотренного и не предвиденного, много совершенно нового: сопоставление материалов, выводы из сопоставления, новые аспекты и «откровения», вытекающие из этих выводов.

Чаще всего эти страницы – чистейший сколок с плацдарма, на котором в самом процессе писания возникает не меньше, чем имеется в уже готовых выводах и намерениях, когда какой-то элемент темы внезапно интенсивно начнет проситься на бумагу.

Поэтому это не только приключенчески увлекательная «поездка» по картинам и образам прошлого, но и раскрытие на этом пути таких выводов и сочетаний, на которые отдельные разрозненные факты и впечатления – вне сопоставления – не имели ни права, ни основания претендовать!

* * *Это не литературные характеристики.

Все это не больше как пара рядов молодых зубов, вгрызающихся в спелый персик встречной жизни.

Слишком поспешно в момент самой встречи, но храня вкус, аромат и забавность на многие годы.

Маяковский, и как не установилась с ним дружба.

Мордастый дьякон на крестинах двоюродного брата. И обязанность занимать отца Дионисия в часы, предшествующие погружению маленького Бориса в купель. И прогулка по саду меня, двенадцатилетнего крестного, справа от почтенного старца с очками на носу, с безудержной необходимостью называть каждое встречное дерево названием его породы…

До сих пор помню и дивлюсь названию: ольша.

Нужно ли все это кому-нибудь помимо меня?

Вот уж не важно.

Нужно все это прежде всего мне.

Вне дидактики, вне назидания, вне «исторической фрески», вне «человека в эпохе», вне «истории, преломленной в сознании».

А просто в порядке новой, быть может, потери времени в погоне за временем, потерянным в прошлом…

Нужно – напечатают.

Не нужно – найдут в «литературном наследстве».

А может быть, и нужно.

Ведь почти все это – блики, выхваченные из доисторических времен кажущейся допотопности годов, предшествовавших эре атомной бомбы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

на определенную тему (франц.).

2

«По направлению к Свану» (и) «Под сенью девушек в цвету» (франц.).

3

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно» (нем.).

4

В биографии автора «Пожирателей опиума» я не нашел этих деталей, но тем хуже для биографий и тем лучше для образа! (Прим. С.М. Эйзенштейна.)

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов